|

|

Numéro 4 - 9 février 2019 Des sujets de préoccupation pour le corps politique  • Les gardiens du secret d'État - Pauline Easton - À titre d'information • Remarques du ministre de la Sécurité publique sur la sécurité nationale et la cybersécurité

• Des appels

à l'unité sur fond de guerre civile et

• L'approche

«canadienne unique»

de la promotion de la démocratie du gouvernement

Trudeau • Le

mécanisme de

Montevideo en quatre étapes pour

- Nicolás Maduro, président du Venezuela -

Brésil • Les

travailleurs

brésiliens

manifestent contre la

sentence • Réclamer justice pour Lula est une lutte de principes - Parti communiste du Brésil - • Six failles dans la nouvelle guerre judiciaire menée contre Lula - Brian Mier - L'élection présidentielle au Salvador • La nécessité de tirer les conclusions qui s'imposent - Hillary LeBlanc - Guatemala • Le

gouvernement s'apprête

à

adopter une loi

• Le

référendum

augmente la

participation citoyenne - Vivian Bustamante Molina

- Des sujets de préoccupation pour le corps politique Le discours sur la

protection des

élections

|

|

Le 4 février, le Canada a été l'hôte d'une réunion ministérielle d'urgence du Groupe de Lima, une bande pays avec lequel il collabore pour tenter d'imposer un changement de régime au Venezuela. Tenue à Ottawa, c'était la première réunion du groupe depuis que le « président par intérim » autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, s'est lui-même assermenté. Les États-Unis, à qui il doit son nouveau poste, ne sont pas officiellement membres du Groupe de Lima mais ils ont immédiatement reconnu leur marionnette et le Canada et d'autres membres du Groupe de Lima l'ont fait peu après. Les États-Unis ont participé à la réunion, de même que plusieurs pays de l'Union européenne, et Julio Borges, présenté comme la personne nommée par Guaidó pour « représenter le Venezuela » au Groupe de Lima, et son représentant désigné au Canada, Orlando Viera-Blanco. [1]

Le thème de la réunion était l'appui de la communauté internationale à la transition pacifique vers la démocratie par des moyens politiques et diplomatiques, sans recourir à la force, et l'acheminement d'une aide humanitaire immédiate au peuple vénézuélien. Le fait que cela enfreigne toutes les normes et tous les principes du droit international, tels qu'ils sont énoncés dans la Charte des Nations unies, a été passé sous silence. Au lieu de cela, le Canada applique ce que son ancien ambassadeur au Venezuela, Ben Rowswell, appelle une « approche canadienne unique de la promotion de la démocratie ». Il parle en connaissance de cause puisqu'il est un des architectes et un des acteurs de cette politique au titre trompeur qui viole de manière flagrante les principes démocratiques et le droit international. [2]

Les remarques liminaires de Chrystia Freeland et de Justin Trudeau ont donné le message à l'intention du public, répétant des mots choisis pour suggérer que le Canada et les autres participants sont honorables et dignes de respect, alors qu'en fait ils interviennent de manière flagrante dans les affaires du peuple du Venezuela.

Tout ce tapage au sujet d'une « communauté internationale » qui appuie Guaidó, la marionnette américaine triée sur le volet qui aurait l'appui « du peuple vénézuélien - pas d'une partie, mais de tout le peuple - est faux et vise à détourner l'attention de l'essence de la question : le non-respect des droits des nations de décider elles-mêmes de leurs affaires intérieures sans ingérence étrangère.

La réunion du groupe de Lima a eu l'effronterie de garantir aux Vénézuéliens qu'ils ont désormais avec Guaidó un « président légitime » et une « voie constitutionnelle » vers des élections libres et équitables, et qu'ils peuvent compter sur les gouvernements qui forment le groupe de Lima pour les soutenir dans le processus de « restauration de leur démocratie ».

Les partisans de cette « approche canadienne unique de la promotion de la démocratie » se réfèrent d'ailleurs toujours au président vénézuélien, Nicolás Maduro, comme à un « dictateur », pour qui la règle de droit ne veut rien dire et qui cherche simplement à « s'accrocher au pouvoir ». Ils qualifient l'élection présidentielle de mai 2018 d'« illégitime » et d'« anti-démocratique » pour étayer leur affirmation que Nicolás Maduro est lui-même un président « illégitime ».

Freeland et Trudeau ont répété à satiété que le Canada et tous les autres membres du groupe de Lima reconnaissent la règle de droit, la constitution du Venezuela et le libre arbitre des peuples. Freeland a félicité Trudeau pour avoir « travaillé incroyablement fort pour la démocratie et les droits de l'homme au Venezuela » ces derniers temps. Trudeau a déclaré que le Canada défendra toujours les droits des peuples dans le monde. Il a conclu en appelant à un coup d'État de manière à peine voilée en disant que « la communauté internationale » doit immédiatement s'unir derrière le peuple vénézuélien, qui est entrain de tracer sa voie vers l'avant, car « le moment de la transition démocratique est maintenant ».

La déclaration du Groupe de Lima

La réunion s'est terminée par une déclaration en 17 points signée par les gouvernements d'Argentine, du Brésil, du Canada, du Chili, de la Colombie, du Costa Rica, du Guatemala, du Honduras, du Panama, du Paraguay et du Pérou, dans laquelle ces 11 signataires :

- incorporent le « président par intérim » autoproclamé, Juan Guaidó, dans les rangs du groupe de Lima, représentant le gouvernement « légitime » du Venezuela ;

- conviennent de reconnaître et de travailler avec les représentants désignés par le « gouvernement » de Juan Guaidó dans leur pays respectif ;

- considèrent que toute initiative politique ou diplomatique doit « viser à soutenir la feuille de route constitutionnelle présentée par l'Assemblée nationale et par le président intérimaire Juan Guaidó », ce qui « entraînera la sortie » du président Maduro et permettra la tenue d'élections ; - demandent le renvoi de tous les membres actuels du Conseil national électoral et la création d'un nouveau Conseil ;

- exigent la libération immédiate de tous ceux que le Groupe de Lima qualifie de prisonniers politiques ;

- demandent aux Forces armées nationales bolivariennes du Venezuela d'abandonner Nicolás Maduro et de transférer leur loyauté au « président intérimaire » Juan Guaidó ;

- exhortent les Forces armées nationales à ne pas entraver l'entrée et le transit d'aide humanitaire aux Vénézuéliens, en omettant de mentionner le fait que cela est censé avoir lieu sans demander le consentement des autorités de ce pays, conformément à la politique de la Croix-Rouge internationale et des Nations unies. Cette autorité officielle est le gouvernement Maduro, mais le Canada, comme les États-Unis, est déterminé à livrer la cargaison humanitaire partout où le gouvernement parallèle et son « président en charge », Juan Guaidó, décident qu'elle doit se rendre, une véritable provocation.

- appellent la « communauté internationale » à mettre en place un blocus économique, financier et commercial complet contre le Venezuela et à s'emparer de ses avoirs internationaux, comme les États-Unis, le Canada et l'UE l'ont déjà fait pour essayer d'étrangler le Venezuela économiquement. Cette violation flagrante du droit international est une tentative délibérée de tourner le peuple contre son gouvernement. L'intensification du blocus est destinée à accroître cette pression en punissant le peuple encore plus. Une campagne massive dans les médias sociaux présente des photographies de ce qui semble être des camions pleins de cargaisons d' « aide » américaine ou d'autres choses qui pénètrent dans le pays, et que le gouvernement de Maduro bloquerait. Ces photos diffusées partout dans le monde sont celles d'un pont situé à la frontière entre la Colombie et le Venezuela, qui n'a jamais été officiellement ouvert depuis qu'il a été complété en 2016 et qui ne possède pas de postes de douanes, d'immigration ou d'inspection sanitaire. Il existe deux ponts fonctionnels dans la région. Cette information ne fait jamais partie de la « nouvelle ».

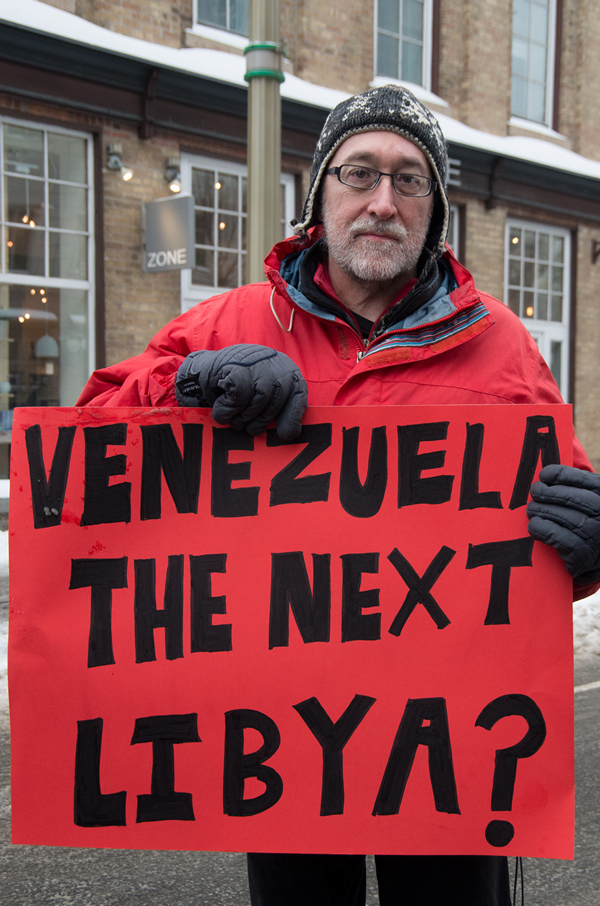

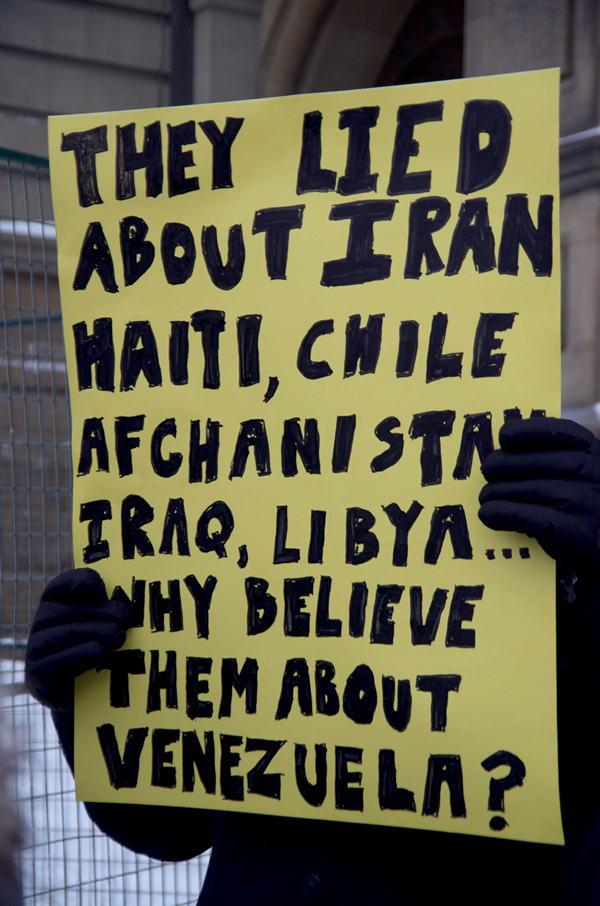

Créer une crise humanitaire puis blâmer les autorités officielles d'un gouvernement souverain pour avoir bloqué l'aide humanitaire est la méthode qui a été utilisée pour justifier le bombardement de la Yougoslavie par l'OTAN il y a vingt ans, pour démembrer le pays puis en Libye, avec des conséquences désastreuses. On a tenté d'appliquer la même méthode en Syrie mais sans succès. Le gouvernement Maduro a le droit de sécuriser et de contrôler les entrées de personnes et de biens sur son territoire.

- finalement, dans ce qui constitue une blague sinistre compte tenu de tout ce qui précède, la Déclaration se termine sur ces mots : « Enfin, ils [ les signataires] réitèrent leur soutien à un processus de transition pacifique par des moyens politiques et diplomatiques sans recours à la force ». [3]

Réclamer des moyens diplomatiques pour obtenir un changement de régime par opposition à l'usage de la force serait ce qui distingue la façon de faire canadienne de celle des États-Unis. Le fait que ces prétendus moyens diplomatiques précèdent l'emploi de la force en lui fournissant une justification humanitaire n'est pas censé être discuté. Loin de représenter une approche unique de promotion de la démocratie, le Canada est un adepte de l'apaisement face au recours à la force pour obtenir un changement de régime. Qualifier cela de « promotion de la démocratie » est une farce.

L'architecte de cette politique, Ben Rowswell, dit que « l'approche unique » du Canada repose sur trois principes fondamentaux, que l'on retrouve dans la politique du Canada à l'égard du Venezuela. Le premier d'entre eux, a-t-il dit, a été révélé dans l'appel lancé par Chrystia Freeland au gouvernement de Nicolás Maduro « de respecter la souveraineté du peuple ». Selon Rowswell, ces principes sont les suivants :

1. La souveraineté repose sur les citoyens

d'un

pays et non sur les gouvernements qui les dirigent

2. L'initiative visant à restaurer la démocratie

doit

provenir du peuple de ce pays

3. Il est préférable de fournir de manière

collective l'appui international aux aspirations

démocratiques

Le Canada invoque ces « principes » depuis la fin de la division bipolaire du monde pour violer la règle de droit et apaiser les impérialistes américains dans leur quête de domination. En appuyant des méthodes dites de sécurité collective qui contournent l'ONU et le droit international, ils a concocté d'autres soi-disant principes tels que le « Programme de sécurité humaine du Canada » et l' « intervention humanitaire » qui prétendaient également que la souveraineté des États était supplantée par celle des citoyens. C'est ce qui a été utilisé pour justifier la guerre d'agression illégale de l'OTAN contre la Yougoslavie. Puis est venue « la responsabilité de protéger » du Canada, utilisée pour effectuer un coup d'État en Haïti en 2004 contre le gouvernement du président Jean-Bertrand Aristide et pour lancer la guerre de destruction de l'OTAN en Libye en 2011.

Il est clair qu'une logique semblable est à l'oeuvre dans la tentative du Canada de s'ériger en gardien de la constitution du Venezuela pour justifier l'installation d'une « présidence » et d'un « gouvernement » parallèles illégaux sous tutelle étrangère. En usurpant les pouvoirs du gouvernement constitutionnel du Venezuela au nom de la défense de « la souveraineté du peuple », le Canada montre à tous ce qui en est de sa prétention d'être un « pays régi par la règle de droit ».

La « promotion de la

démocratie » par le Canada

versus celle des États-Unis

Selon Rowswell, la promotion de la démocratie par les États-Unis sous Donald Trump est très différente de celle du Canada, car Trump ne cesse de déclarer de façon irresponsable qu'il est prêt à avoir recours à la force militaire pour obtenir ce qu'il veut au Venezuela. Il dit que l'approche des États-Unis enfreint la souveraineté populaire parce qu'elle ne « permet pas aux citoyens de diriger leur retour à la démocratie », tandis que le Canada le ferait avec son « approche unique de promotion de la démocratie ». Il donne l'exemple du vice-président américain Mike Pence qui a « volé la vedette » en appelant les Vénézuéliens à prendre la rue le 23 janvier, l'anniversaire de leur révolution démocratique de 1958, ce qu'ils s'apprêtaient à faire de toute façon. Cette « déclaration unilatérale injustifiée » a-t-il dit, « visait à faire en sorte que les médias internationaux ne saisissent pas qui a pris l'initiative de ces protestions de masse qui ont été organisées »

Rowswell dit que ce n'est pas le moment propice pour les États-Unis de promouvoir la démocratie au-delà de leurs frontières. Il dit que c'est le temps de reconnaître que le Canada a sa façon unique de promouvoir la démocratie et que « nous ne devons pas hésiter à nous distinguer des États-Unis dont l'attachement à la démocratie s'est affaibli ». [4] Le fait que le Canada déploie sa « promotion de la démocratie » dans le monde entier, en particulier au Venezuela depuis la présidence d'Hugo Chávez, jette un certain éclairage sur cette histoire.

Le point de référence qui détermine si la politique du Canada est démocratique ou non en ce qui concerne l'adhésion aux principes démocratiques et au droit international est déterminé par rapport aux principes et aux normes énoncés dans la Charte des Nations unies et les résolutions et déclarations qui en découlent, que tous les pays ont le devoir d'appliquer. Lorsqu'on fait cet examen, on constate que l'approche « canadienne unique de la promotion de la démocratie » équivaut au numéro du bon flic canadien et du mauvais flic américain sur comment faire un changement de régime.

Notes

1. Orlando Viera-Blanco a été

nommé ambassadeur du

Venezuela au Canada par Juan Guaidó. Viera-Blanco est un

avocat

et un

résident canadien que l'Assemblée nationale du

Venezuela,

contrôlée par

l'opposition, avait désigné « conseiller

externe » de son Comité des

Affaires étrangères et de la Souveraineté.

Il est

l'ancien président de la Fondation de l'engagement

canadien

vénézuélien, un groupe qui prétend

représenter les « Vénézuéliens

en

exil » et dont la mission serait de défendre,

par le

biais de ses

relations avec le gouvernement du Canada, les droits humains des

Vénézuéliens qui vivent toujours au pays. Le

Venezuela n'a pas

d'ambassadeur au

Canada depuis le 25 décembre 2017, quand la

ministre

des Affaires

étrangères Chrystia Freeland avait

déclaré

que Wilmer Barrientos «

n'était plus le bienvenu au Canada ». Il

s'agissait

d'un geste de

représailles du Canada suite à l'expulsion par le

Venezuela de

l'ambassadeur canadien Craig Kovalik à cause de son

ingérence

continuelle dans les affaires intérieures du Venezuela.

C'est le

chargé

d'affaires Luis Acuna qui dirige présentement la mission

diplomatique

du Venezuela au Canada.

Viera-Blanco a pris la parole devant le sous-comité des droits internationaux de la personne le 6 avril 2017, où il a prétendu qu'il y avait un « coup d'État continuel » au Venezuela, et où il a affirmé que « C'est pourquoi tout le monde parle aujourd'hui d'une rupture de l'ordre constitutionnel et d'un coup d'État ». Il a aussi prétendu que « l'altération de l'ordre constitutionnel du Venezuela » étaient la cause de la souffrance du peuple vénézuélien « depuis les 18 dernières années », en d'autres mots, depuis l'élection de Hugo Chavez à la présidence du Venezuela qui a contribué à des améliorations monumentales indiscutables aux conditions de vie et sociales du peuple vénézuélien. Son « témoignage » a été une litanie de demi-vérités, d'accusations diffamatoires et de mensonges purs et simples dans le but de « prouver » que le peuple vénézuélien est dans le besoin et vit une crise humanitaire et souffre d'abus si massifs des droits humains que la « communauté internationale » doit intervenir de façon urgente contre le gouvernement du pays. L'objectif était aussi de cacher les nombreuses réalisations de la Révolution bolivarienne en fait de droits humains et dans un grand nombre de domaines au cours des dernières 18 années pendant lesquelles ont été rejetées les soi-disant « solutions » néolibérales.

2. Rowswell est le président du Conseil international du Canada (CIC), qui se fait appeler le Conseil canadien des relations étrangères. On lit dans son curriculum vitae qu'il a été l'envoyé du Canada en Irak au début de l'occupation américaine en 2003 et a dirigé l'équipe de reconstruction provinciale de l'OTAN à Kandahar, à l'apogée de l'engagement militaire du Canada en Afghanistan occupé.

Il a également travaillé avec le US National Democratic Institute (NDI), qui relève du National Endowment for Democracy (NED), une organisation créée pour prendre en charge le travail précédemment effectué par la CIA lié au recrutement et au financement d'agents au sein de pays pour mener des activités déstabilisatrices dans les pays ciblés par les États-Unis pour un changement de régime. Dans l'article sur Rowswell paru en 2017 dans le Ottawa Citizen , il y déclare qu'une des plus grandes satisfactions de sa carrière a été de créer une unité aux Affaires étrangères pour « favoriser la démocratie à l'étranger ».

Parmi ses autres emplois, il a été conseiller en « stratégie internationale » auprès du Conseil privé des gouvernements de Jean Chrétien et de Stephen Harper, ainsi qu'au Centre américain d'études stratégiques et internationales, un groupe de réflexion basé à Washington. Rowswell a fait la plus grande partie de sa formation professionnelle aux États-Unis, à la School of Foreign Service de l'Université de Georgetown à Washington, (1989-1993), et il a fait des études et d'autres projets liés à la promotion de la démocratie et à la recherche sur les « révolutions des couleurs » à l'Université de Stanford en Californie. Il a également fait des études supérieures à l'Université d'Oxford à Londres.

Rowswell est un des principaux partisans de la « diplomatie numérique », spécialisée dans l'utilisation des médias sociaux pour nouer directement le dialogue avec la « société civile » en contournant leurs gouvernements - ce qu'il a mis en pratique avec des opposants au gouvernement et des « activistes des droits de l'homme » en Égypte et en Iran avant d'atterrir au Venezuela en tant qu'ambassadeur du Canada de 2014 à 2017. Un des principaux projets de l'ambassade du Canada au moment où il était ambassadeur au Venezuela a été de nouer des liens avec les « défenseurs des droits de l'homme » et de leur décerner des prix lors des concours annuels parrainés par l'ambassade. Rowswell a dit à ce sujet : « Nous sommes devenus l'une des ambassades les plus actives en prenant position sur la question des droits de l'homme et en encourageant les Vénézuéliens à s'exprimer ». Un examen des lauréats révèle qu'un bon nombre d'ONG et d'individus honorés et récompensés par des voyages aller-retour, toutes dépenses payées, au Venezuela et au Canada, pour rencontrer des organisations de « défense des droits de l'homme » et d'autres acteurs, ont généralement critiqué le gouvernement de Nicolás Maduro.

3. « Déclaration du Groupe de Lima », Affaires mondiales Canada, le 4 février 2019.

4. « In Venezuela, Canada Promotes Democracy. The U.S. Does Not », Ben Rowswell, Globe and Mail, 28 janvier, 2019.

Le mécanisme de

Montevideo en quatre

étapes pour

la paix et le dialogue

Délégations du Mexique, de l'Uruguay et de la

CARICOM

à Montevideo le 6 février 2019

Le 6 février, le président du Venezuela Nicolás Maduro a donné son « appui total » au plan en quatre étapes conçu par les pays des Caraïbes qui font partie de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et par le Mexique et l'Uruguay, le plan pour la paix et la démocratie au Venezuela. Le lendemain, une réunion a eu lieu à Montevideo, en Uruguay, à l'initiative de l'Uruguay et de l'Union européenne (Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède) et avec la participation de représentants du Costa Rica, de la Bolivie et de l'Équateur, qui se sont appelés le Groupe de contact international (GCI) sur le Venezuela initié par l'UE. Le but de la réunion était d'explorer les moyens de favoriser un règlement politique négocié de la crise au Venezuela sans recourir à la force.

|

|

Alors que la plupart des pays membres du GCI ont reconnu Juan Guaidó comme « président par intérim » du Venezuela, le Mexique, l'Uruguay et la CARICOM ont présenté une proposition intitulée « Mécanisme de Montevideo », qui, selon eux, est axée sur les principes de la non-intervention, de l'égalité juridique des États, de la résolution pacifique des conflits, du respect des droits humains et de l'autodétermination.

Comme on pouvait s'y attendre, la réunion n'a pas pu aboutir à un consensus. Le groupe de pays dirigé par l'Union européenne (UE) a publié une déclaration au nom du GCI mettant comme condition au règlement de la crise la tenue d'élections, l'envoi d'une aide humanitaire et d'une mission technique sans le consentement du gouvernement du Venezuela, ce qui est une violation du droit international. Le Mexique et la CARICOM ont maintenu leur position de principe, tout comme la Bolivie, et ne se sont pas ralliés à la tentative de l'UE de créer des conditions préalables à toute négociation et à sa volonté de dicter des questions qui relèvent uniquement du peuple vénézuélien, telles que la tenue d'élections. L'Uruguay a cependant signé la déclaration du GCI. Lors de la réunion, le ministre des Affaires étrangères de la Bolivie, Diego Pary, a officiellement adhéré au Mécanisme de Montevideo au nom du gouvernement et a exhorté ceux qui avaient imposé des sanctions illégales au Venezuela, y compris à l'UE, à les lever, affirmant que le blocus imposé au Venezuela affectait l'économie.

Une autre réunion est prévue au

début de mars.

Réunion sur le Venezuela, Montevideo, Uruguay, 7

février

2019 (@EmbaMexUruguay)

Le texte du Mécanisme de Montevideo

Les gouvernements du Mexique, de l'Uruguay et de la CARICOM, en réponse à l'appel du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, sont d'accord que la meilleure façon de traiter de la situation complexe qui prévaut au Venezuela est le dialogue en vue d'une négociation, à partir d'une position de respect du droit international et des droits humains. La position historique prise par nos pays est et sera toujours de privilégier la diplomatie par rapport aux autres alternatives car elle est le seul moyen de réaliser une paix et une stabilité qui soient durables, légitimes et effectives.

En conséquence, nous proposons le Mécanisme de Montevideo, basé sur notre intérêt et notre volonté légitimes d'aider le peuple vénézuélien et les parties prenantes à trouver une solution à leurs différends. Cette initiative est offerte aux acteurs vénézuéliens en tant qu'alternative pacifique et démocratique qui privilégie le dialogue et la paix et vise à créer toutes les conditions nécessaires à une solution inclusive, globale et durable.

Ce mécanisme, expression d'une diplomatie active, proactive et conciliante visant à rapprocher les parties en conflit, à éviter le conflit et la violence, est guidé par les principes de non-intervention, de respect pour les droits humains et d'autodétermination.

En nous basant sur l'expérience des pays signataires des processus de médiation et de résolution pacifique de conflits, nous proposons un processus en quatre étapes qui va se dérouler sur une période de temps raisonnable sur laquelle les parties vont s'entendre au préalable :

1. Phase du dialogue : création des conditions de contacts directs entre les acteurs, dans un environnement de sécurité.

2. Phase de négociation : présentation stratégique des résultats de la phase précédente aux parties, dans un effort pour trouver des points communs et des points d'opportunité permettant l'assouplissement des positions et l'identification de points d'entente potentiels.

3. Phase des engagements : élaboration et signature d'accords reposant sur les résultats de la phase de négociation, selon les caractéristiques et l'échéancier préalablement acceptés.

4. Phase de la mise en oeuvre : matérialisation des engagements conclus dans la phase précédente et accompagnement international.

Les parties qui adhèrent à cette déclaration sont d'accord que la complexité des circonstances ne doit pas être une raison pour écarter les canaux diplomatiques de règlement de différends, et réitèrent leur décision d'aider à restaurer la tranquillité du peuple vénézuélien par le dialogue et la paix, de réduire les tensions entre les forces politiques et d'éviter la menace ou le recours à la force.

Nos gouvernements réitèrent également leur préoccupation face à la sérieuse situation humanitaire et exhortent respectueusement toutes les parties à garantir l'application des droits humains et des libertés prescrites dans la Charte de l'ONU, à laquelle le Venezuela a souscrit.

Nous proposons ce mécanisme pour garantir une solution pacifique et démocratique qui évite une escalade de la violence. Advenant que les parties décident de communiquer entre elles, nous inviterions madame Rebecca Grynspan, ex-vice-présidente du Costa Rica et actuelle secrétaire générale ibéro-américaine, et messieurs Enrique Iglesias et Bernardo Sepúlveda, ex-ministres des Affaires étrangères de l'Uruguay et du Mexique, de même que Sir David Simmons, ex-juge en chef de la Barbade et haut représentant de la CARICOM, en tant que personnalités d'une expérience internationale et d'une qualité morale reconnues, à accompagner ce mécanisme.

(Montevideo, le 6 février 2019)

Le Comité international de la Croix-Rouge dit que l'aide humanitaire doit passer par les canaux officiels

Le 1er février, le conseiller à la Sécurité nationale John Bolton a annoncé par un gazouillis que les États-Unis vont donner suite à leur plan d'envoyer de l'aide humanitaire au Venezuela.

« À la suite de la requête du président intérimaire Juan Guaidó, et en consultation avec ses représentants, les États-Unis vont mobiliser et transporter de l'aide humanitaire - médicaments, fournitures chirurgicales et suppléments nutritifs - pour le peuple du Venezuela. Il est temps que Maduro cède la place », a gazouillé Bolton.

Le Comité international de la Croix-Rouge [CICR] a dit avoir discuté avec les États-Unis des risques de faire parvenir l'aide humanitaire au Venezuela sans l'approbation des forces de sécurité loyales au président Maduro. Le directeur des opérations mondiales du CICR, Dominik Stillhart, a dit que le comité va prendre part à ces efforts coordonnés seulement s'ils sont organisés « avec l'accord des autorités, quelles que soient ces autorités ».

Points de vue

Notre démocratie est de protéger

Les gains sociaux réalisés avec la

Révolution

bolivarienne lancée il y a 17 ans demeurent malgré

les

difficultés causées par les sanctions

étasuniennes

et la destruction économique provoquée par les

riches

élites.

L'article qui suit est un texte d'opinion de Nicolás Maduro publié dans le quotidien espagnol El Pais lors de l'élection présidentielle le 20 mai 2018. Il y représentait le Grand Front de la patrie (Frente Amplio de la Patra), qui regroupait le Parti socialiste unifié, le Parti communiste, le Parti Patrie pour tous, le Parti Tupamoro, le Parti Nous sommes le Venezuela et plusieurs autres.

***

Notre démocratie est différente des autres. Parce que toutes les autres — dans pratiquement tous les pays du monde — sont des démocraties formées par et pour les élites. Ce sont des démocraties où la justice est ce qu'il y a de mieux pour quelques-uns. Ce sont des démocraties de classe où beaucoup sont considérées plutôt comme une quantité, mais en tout cas pas de qualité.

Au Venezuela, non. Au Venezuela, la démocratie est pour le plus grand nombre et l'équité est ce qui est bon pour tout le monde. Et à mesure que les besoins des gens changent, s'articulent et se renouvellent, notre projet est un projet révolutionnaire en constante évolution.

Par exemple, il y a 20 ans, il était normal de naître au Venezuela au milieu de la violence obstétrique. Et il était loin de nous tous d'imaginer que la santé d'un nouveau-né n'est pas le seul enjeu, mais aussi la santé et les droits d'une mère et de sa famille. Mais la révolution a changé et est devenue féministe. Ensemble, nous avons décidé d'éliminer la violence masculine de notre système de santé et d'autonomiser les femmes par le biais du programme national d'accouchement humanisé, en respectant leur projet et leurs décisions concernant l'accouchement et l'éducation.

Sous les gouvernements chavistes nous avons

promu une politique de plein emploi.

Il y a vingt ans, avant notre révolution bolivarienne, il était normal de blâmer le chômage des jeunes sur les jeunes eux-mêmes et l'idée que les pauvres étaient pauvres parce qu'ils étaient paresseux. Et que, parce qu'ils étaient paresseux, ils méritaient une mauvaise santé, des salaires de misère et d'être des sans-abris. Mais avec nous au gouvernement, les choses ont changé. Et nous avons pu dire avec force qu'il n'est pas juste qu'une personne reste pauvre si elle travaille toute la journée. C'est pourquoi, sous les gouvernements chavistes, nous avons promu une politique de plein emploi et que dans mon gouvernement nous avons lancé, grâce au « Carnet de la Patria » (qui est un système qui intègre numériquement tous les hommes et les femmes vénézuéliens) et le plan « Chamba Juvenil », pour garantir à nos jeunes l'accès au travail et à leur avenir.

Nous avons également dit il y a 20 ans qu'il était injuste que l'accession à la propriété soit un rêve pour le peuple, mais réalisable seulement pour les élites. Nous avons donc créé la « Gran Misión Vivienda » avec laquelle nous avons construit et livré plus de deux millions de logements de qualité et gratuits aux familles. Et nous prévoyons atteindre, dans quelques années, les cinq millions de logements construits.

À partir de cette

année, je vais également mettre en oeuvre un

nouveau plan

de sécurité sociale pour que le Venezuela puisse

revenir

à l'éducation et à la santé qu'il

avait

avant les assauts et la guerre économique et qui a servi

d'exemple de qualité pour l'Amérique latine. Une

sécurité sociale qui sera soutenue par une

économie productive

stable, souveraine et prospère et qui ne subira pas les

hauts et

les bas des prix du pétrole.

À partir de cette

année, je vais également mettre en oeuvre un

nouveau plan

de sécurité sociale pour que le Venezuela puisse

revenir

à l'éducation et à la santé qu'il

avait

avant les assauts et la guerre économique et qui a servi

d'exemple de qualité pour l'Amérique latine. Une

sécurité sociale qui sera soutenue par une

économie productive

stable, souveraine et prospère et qui ne subira pas les

hauts et

les bas des prix du pétrole.

La révolution économique de cette nouvelle période bolivarienne doit être innovante et créative. Parce que nous avons décidé de répondre au blocus commercial inhumain auquel les gouvernements des États-Unis et de l'Europe nous ont soumis et qui a fait tant de mal à notre peuple, avec l'invention de la première cryptomonnaie soutenue par la richesse mondiale, le pétrole, dont les profits sont déjà immédiatement investis dans le peuple, comme nous l'avons toujours fait.

Parce que pour nous, il est essentiel dans notre démocratie que l'économie serve la population et non que la population serve l'économie. Une économie qui n'est que spéculation et qui ne considère pas la prospérité et la souveraineté du peuple comme une priorité, c'est la faim pour aujourd'hui et demain, du pain pour l'empire. L'économie est au coeur de notre projet révolutionnaire. Mais c'est d'abord et avant tout dans mon coeur. L'économie est soit pour les gens, soit pour les abus. Pour nous, Bolivariens, l'économie c'est la justice et la démocratie, c'est la protection.

Je comprends le désespoir des élites qui se sont dévouées pour convertir le peuple en populisme

Au Venezuela, nous utilisons une belle expression pour appeler nos amis : « Mi pana ». Il y a plusieurs explications, mais pour moi c'est parce qu'ici un ami est un petit morceau de vous-même. Et c'est aussi, pour nous Bolivariens, la coexistence démocratique. Notre démocratie est une démocratie de « panas », parce que pour nous la Patrie est « la panana » et l'autre est en moi. Parce que pour nous, il n'y a de liberté et de démocratie que lorsqu'il y a une autre personne qui pense différemment ait aussi un espace où cette personne peut exprimer son identité et ses différences. C'est pourquoi nous nous sommes passionnément engagés en faveur de la transparence, du respect des lois électorales pour les élections du 20 mai prochain. Nous sommes en concurrence avec quatre autres candidats, tous différents, mais tous respectueux de l'accord de garanties démocratiques signé par 14 des 18 partis politiques du Venezuela. Et ce processus sera propre et exemplaire, autant et plus que les dizaines d'élections auxquelles les Vénézuéliens ont participé au cours des deux dernières décennies.

Ce qui se passe, c'est que nous en avons assez de vivre polarisés. Nous avons décidé de transformer la violence politique des « guarimbas » en pouvoir constituant et de nous retrouver dans une Constitution faite par le peuple et pour le peuple. C'est pourquoi je comprends le désespoir des élites qui, pendant des décennies, se sont consacrées à transformer le peuple en populisme, insulte, tyrannie et barbarie. La nôtre, par contre, est une démocratie fièrement populaire, sans aucun doute. C'est une démocratie populaire.

Une démocratie qui est aussi

latino-américaine, africaine et indigène. Parce

qu'au

Venezuela, nous avons un rite et un mythe fondateur. Nous avons

Bolivar

et Chavez. Ce n'est pas du passé, mais c'est de

l'histoire. Et

en tant qu'histoire, ils sont aussi notre présent, parce

qu'ils

sont le sens à partir duquel nous guidons notre avenir.

Nous

sommes une démocratie unique parce que nous sommes une

démocratie de « panas », juste,

latino-américaine, populaire, bolivarienne. Et là

où l'autre est la Patrie, alors nous avancerons tous

ensemble,

ici et maintenant. Parce que, comme l'a dit Neruda :

Creo que no nos juntaremos en la

altura

creo que bajo la

tierra nada nos espera

pero sobre la

tierra

vamos juntos

Nuestra unidad

está sobre la tierra

(Nous

n'allons pas nous réunir là-haut

rien ne nous attend sous terre

mais sur terre, nous marchons ensemble

sur terre nous attends notre unité)

(Publié dans le quotidien espagnol EL PAIS / Traduction Bernard Tornare)

Reportage photo

Des actions aux

États-Unis et au Canada

dénoncent l'ingérence dans les affaires

intérieures du Venezuela

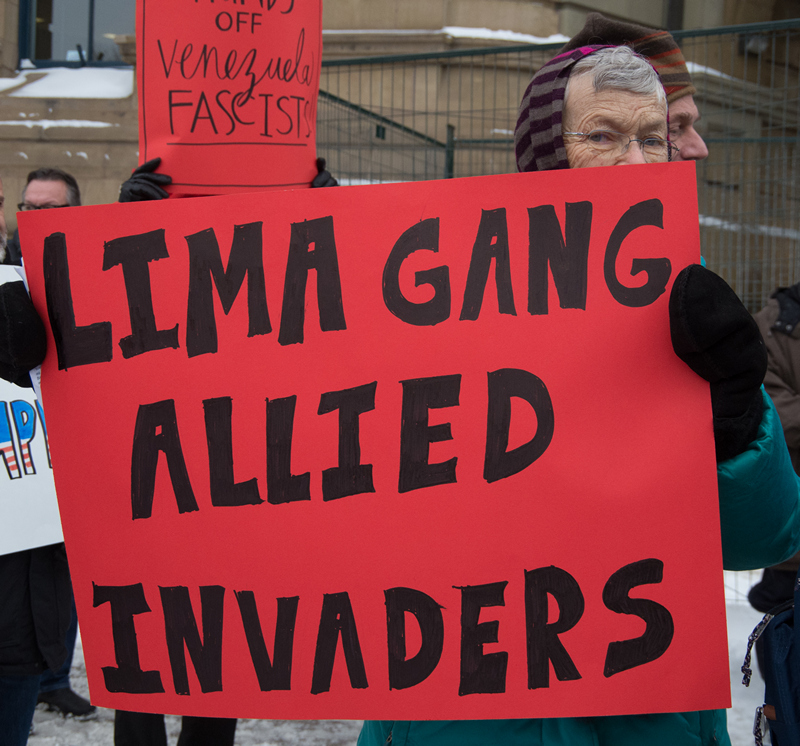

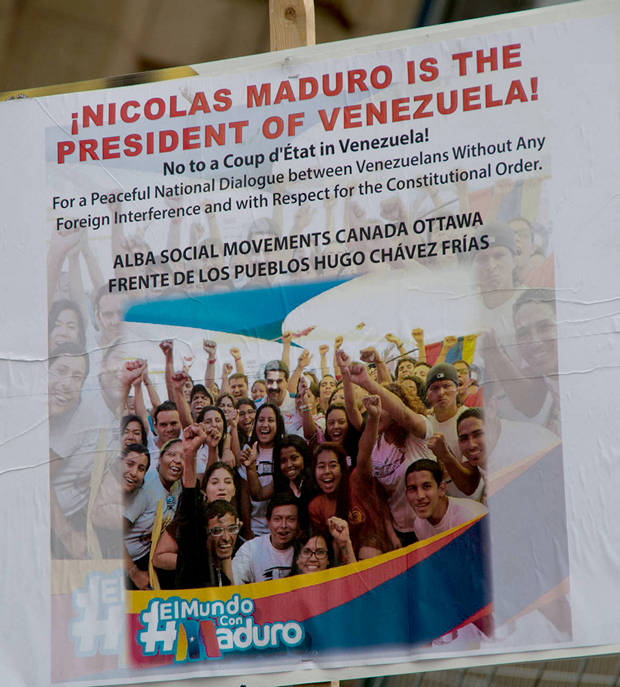

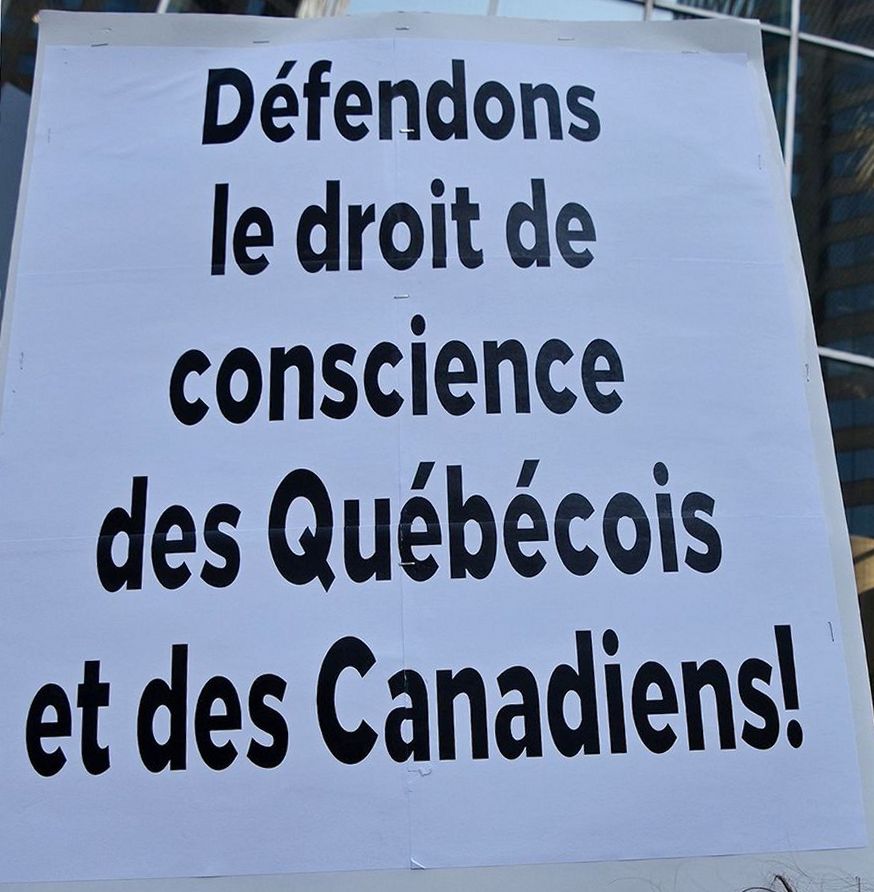

De militantes manifestations ont eu lieu le 4 février à Montréal, Ottawa, Hamilton et à Vancouver pour dénoncer la réunion du Groupe de Lima à Ottawa et toute ingérence étrangère, en particulier celle du Canada, dans les affaires du Venezuela. Par leurs actions, les Canadiens ont clairement exprimé qu'ils n'acceptent pas que le Canada viole la souveraineté d'autres pays, que ce soit au moyen d'interventions militaires ou prétendument diplomatiques, et que le Groupe de Lima, avec son objectif de changement de régime qui est fondamentalement en violation du droit international, n'est pas le bienvenu au Canada.

Ottawa

Montréal

Toronto

Hamilton

Vancouver

Halifax - Forum sur le Venezuela

Forum sur le Venezuela à Halifax

Une réunion animée a été organisée à Halifax le 2 février pour dénoncer la tentative de coup d'État au Venezuela. Parmi les orateurs, il y avait Charles Spurr (No Harbour for War), Isaac Saney (Réseau canadien pour Cuba), Tim Bood (observateur électoral international au Venezuela) et Afua Cooper (poète officielle de Halifax et professeure de la chaire Robinson Johnston des Études sur les Noirs du Canada de l'Université Dalhousie). Un membre de la Voix des femmes pour la Paix a lu la lettre ouverte de cette organisation au premier ministre Justin Trudeau et à la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland. Les participants ont souligné la légitimité de la Révolution bolivarienne et du gouvernement Maduro à représenter le peuple vénézuélien.

États-Unis

Des actions urgentes se sont tenues partout aux

États-Unis du 24 au 26 janvier, notamment à

Washington,

DC, à Boston, à Chicago, à Los Angeles,

à

San Francisco, ainsi qu'à Seattle, dans l'État de

Washington, à Boise, en Idaho, à Salt Lake City en

Utah,

à Minneapolis, au Minnesota, à Springfield, au

Missouri,

à Indianapolis, au

Indiana, à Dallas, au Texas, à Columbia, en

Caroline du

Sud, à Miami, à Pensacola, à Sarasota et

à

Tallahassee, en Floride, à Pittsburgh et à

Philadelphie,

en Pennsylvanie. Des manifestations ont eu lieu partout dans le

monde

et d'autres sont prévues le 23 février, un mois

après l'autoproclamation de Guaid

ó

en tant que

président, et aussi en mars.

Ce vaste et vigoureux mouvement d'opposition contre les

sanctions, les

coups et une possible intervention militaire des

États-Unis est

important pour bloquer les efforts continus des États-Unis

de

dominer et d'imposer leur diktat.

Washington

New York

Chicago, Illinois

Miami, Floride

San Francisco, Californie

Los Angeles, Californie

(Photos : LML, Coalition de Hamilton contre les sanctions et la guerre, Frente Hugo Chavez, No Harbour for War, B. Patterson, ANSWER)

Brésil

Les travailleurs

brésiliens manifestent

contre

la sentence sans fondement contre Lula

Fernando Haddad s'adresse aux manifestants en appui à

Lula,

à Sao Paulo, le 7 février 2019.

Le Parti des travailleurs du Brésil (PT) a organisé des manifestations le 7 février - à Sao Paulo, Porto Alegre, Cuiaba et dans d'autres villes du pays - en appui à l'ancien président Luiz Inacio Lula da Silva, condamné sans motif à une peine de 12 ans et 11 mois de prison par la juge Gabriela Hardt.

« Une fois de plus, Lula est condamné sans preuve. Le président qui a fait le plus pour le peuple brésilien est maintenant un prisonnier politique », a affirmé le PT dans un manifeste publié sur les réseaux sociaux.

Le PT a également appelé ses membres à concentrer leurs efforts à Curitiba où Lula purge depuis avril 2018 une peine de 12 ans et un mois de prison pour une autre affaire.

Fernando Haddad, qui a remplacé Lula lors de la course à la présidence d'octobre 2018, a souligné que la lutte pour la libération de Lula et la lutte des travailleurs contre les revers de la démocratie au Brésil faisaient partie du même processus politique.

« Nous voulons l'équité, nous voulons la justice. Nous voulons que chaque décision d'un juge soit fondée sur des preuves, et non sur une condamnation », a déclaré Haddad devant le siège du PT à São Paulo, ajoutant que « je parle ici, non en tant qu'ami de Lula ou de membre du PT, mais en tant que citoyen préoccupé par le destin de notre pays et par le manque d'impartialité de la justice ».

Selon le PT, la nouvelle peine prononcée contre l'ancien président brésilien de gauche est « pleine d'erreurs » et représente « un autre épisode d'un complot de persécution judiciaire qui vise à dissoudre le leadership politique de Lula ».

Eugenio Aragao, ancien ministre de la Justice qui coopère à la défense du chef du PT, a déclaré que les causes de Lula devant les tribunaux ne seront pas réglées favorablement par le système judiciaire car toutes les poursuites judiciaires contre lui ont été élaborées de manière politique.

« Une issue favorable à l'affaire

Lula

sera politique, et non judiciaire. Les accusations et la

condamnation

à son encontre sont politiques... elles font partie d'un

projet

corporatif du ministère public et du pouvoir judiciaire

»,

a expliqué Aragao, confirmant que la nouvelle peine manque

de

preuves, tout en soulignant que l'objectif véritable est

de maintenir Lula en prison.

Curitiba, 8 février 2019

(teleSUR, le 8 février 2019. Photos : CUT)

Réclamer justice

pour Lula est une lutte

de principes

Au nom du Parti

communiste du Brésil (PCdoB), le vice-président

national

du Parti, Walter Sorrentino a envoyé un message d'appui au

président Luiz Inácio Lula da Silva, qui a

été victime de nouvelles injustices, le mercredi 6

février dernier. Lula a été condamné

à une autre peine d'emprisonnement de 12 ans et 11 mois

dans le

cadre d'un

autre procès sans fondement dont la peine est aussi

controversée que la précédente qui l'a

forcé de rester derrière les barreaux six mois

avant

l'élection présidentielle de 2018.

Chers et estimés camarades du Comité pour la libération de Lula,

Aujourd'hui est un autre jour de lutte et de protestation pour que justice soit faite face à la condamnation de Lula.

La nouvelle sentence

est la

poursuite de la lutte des ennemis du peuple et de la nation pour

tenter

d'éradiquer les forces politiques et sociales qui ont

permis de

grandes réalisations pour les Brésiliens dans le

cours de

l'histoire du Brésil. C'est la cruauté sans

précédent des secteurs dominants qui n'ont jamais

hésité à piétiner la Constitution et

l'État de droit lorsqu'il s'agit d'étouffer les

dirigeants populaires. C'est une pure expression de racisme

politique.

La nouvelle sentence

est la

poursuite de la lutte des ennemis du peuple et de la nation pour

tenter

d'éradiquer les forces politiques et sociales qui ont

permis de

grandes réalisations pour les Brésiliens dans le

cours de

l'histoire du Brésil. C'est la cruauté sans

précédent des secteurs dominants qui n'ont jamais

hésité à piétiner la Constitution et

l'État de droit lorsqu'il s'agit d'étouffer les

dirigeants populaires. C'est une pure expression de racisme

politique.

Nous savons qui sont ceux qui en font la promotion, nous savons ce qu'ils représentent ; nous les avons affrontés à plusieurs reprises au cours du XXe siècle, ils ne nous font pas peur. Nous devrons le faire une fois de plus et les vaincre, au nom de la justice et de la liberté.

Lula deviendra encore plus grand dans l'histoire des luttes brésiliennes. Sa peine d'emprisonnement représente toute une situation historique vécue par le Brésil et le monde. La lutte pour sa liberté représente le combat contre les nouvelles formes de domination autoritaire qui ont vu le jour, étayées par une guerre sur le front juridique qui attaque l'État de droit démocratique.

Par conséquent, obtenir justice pour Lula n'est pas un combat momentané ni un mouvement à court terme, mais une lutte pour des positions et des principes qui représentent un engagement historique à lutter contre les bourreaux du peuple. Le moral élevé de Lula nourrit notre lutte et notre lutte renforce la résistance de Lula et de vastes secteurs du peuple brésilien contre l'arbitraire.

Salutations chaleureuses à tous. Nous sommes prêts et exprimons notre profonde solidarité avec les dirigeants nationaux et les membres du PT et du comité national et international pour la libération de Lula,

Walter Sorrentino

Vice-président national, PCdoB

(Le 6 février 2019. Traduction LML)

Six failles dans la

nouvelle guerre

judiciaire menée contre Lula

Le 6 février, la juge par intérim Gabriela Schmidt, qui a récemment remplacé Sergio Moro dans l'enquête Opération Lave-Auto, a reconnu Luiz Inacio Lula da Silva coupable de corruption à la suite d'accusations liées à de présumées réformes illégales liées à une propriété de villégiature à Atibaia, une petite ville rurale de Sao Paolo. Elle l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 12 ans et 11 mois. Il s'agissait du deuxième de trois procès pour corruption qui ont été entamés par Sergio Moro, le nouveau ministre de la Justice du président de l'extrême droite Jair Bolsonaro. Moro fait présentement des pieds et des mains pour protéger le fils de son patron, Flavio, contre qui pèsent des allégations de blanchiment d'argent et de liens avec une escouade de la mort paramilitaire qui fait présentement l'objet d'une enquête relativement à l'assassinat de la conseillère municipale Marielle Franco. Tout comme le jugement par lequel Lula a été tenu à l'écart des élections présidentielles, ce procès a plus de failles qu'il y a de trous dans un fromage suisse. En voici quelques exemples :

1) Comme dans le cas de l'appartement au bord de mer de Guaruja qui a servi de prétexte pour arrêter Lula au début de la saison électorale de 2018, les enquêteurs n'ont pu prouver que la propriété en question appartenait à Lula. En fait, la propriété est légalement enregistrée au nom de Fernando Bittar. Bittar est un homme d'affaires et le fils de l'un des plus anciens amis de Lula, Jaco Bittar, un ancien dirigeant syndical et l'ancien maire de Campinas, qui a une population d'un million d'habitants et est la onzième ville la plus riche du Brésil en termes de PIB. Les familles Bittar et Da Silva passent leurs vacances ensemble depuis les années 1970. L'équipe d'enquêteurs prétend que la famille Bittar a été impliquée malgré elle dans une opération répréhensible mais n'a pas pu présenter des preuves à cet effet. Aussi la valeur de la relativement modeste propriété en question n'a rien d'inabordable pour Fernando Bittar.

2) Comme dans le cas des rénovations liées à l'appartement de Guaruja, ce n'est pas clair, en termes juridiques, pourquoi un tribunal local de Curitiba a compétence sur l'État voisin de Sao Paolo, qui a ses propres tribunaux de district et son propre ministère public. Ce facteur à lui seul est en violation de l'article 70 du Code criminel du Brésil et constituerait une raison suffisante pour qu'un juge impartial mette fin au procès une fois pour toutes. Cependant, en 2018, la procureure générale fédérale, Rachel Dodge, contre qui pèsent les accusations de la Police fédérale de protéger l'ex-président Michel Temer, dans un geste de pure partisanerie politique, a rejeté la requête des avocats de la défense de Lula qui demandaient que le procès ait lieu dans le district compétent, le système judiciaire de Sao Paulo.

3) L'accusation de corruption qui pèse contre Lula repose sur un abus d'autorité en échange de services. Comme dans le cas précédent de l'Opération Lave-Auto et des accusations portées contre Lula, l'enquêteur Sergio Moro n'a pas pu prouver quelles étaient les faveurs en question, puisque dans les deux cas les rénovations ont été mises en oeuvre après que Lula ait quitté son poste de président et alors qu'il n'exerçait aucune fonction publique.

4) En vertu d'une échappatoire dans la loi brésilienne qui date de l'époque de l'Inquisition, un juge peut parfois entreprendre sa propre enquête et la présider sans jury. Le juge Sergio Moro a mené une enquête sur Lula pendant plusieurs années et sa carrière dépendait de la condamnation de Lula. C'est pourquoi il a rejeté toutes les preuves présentées par la défense et déclaré la suprématie de sa propre enquête. Il fut autorisé à statuer sur un procès dont il était lui-même l'instigateur, bien que la Cour suprême ait mis fin à des procès de cette nature en raison de problèmes d'impartialité.

Après qu'il eut été présenté pendant des années dans les médias de l'Amérique du Nord comme le héros impartial de la lutte contre la corruption, Moro a laissé tomber son masque et a agi ouvertement en tant que partisan politique de la droite lorsqu'il s'est joint au gouvernement néofasciste de Bolsonaro en tant que ministre de la Justice. Il a alors annoncé des mesures visant à attaquer les syndicats et faciliter les assassinats extrajudiciaires perpétrés par les policiers. Lorsque Moro a quitté l'Opération Lave-Auto et s'est joint au cabinet de Bolsonaro, il a confié l'opération à sa protégée locale, Gabriela Schmidt. Suivant les traces de son mentor, celle-ci a rejeté du revers de la main les 1 643 pages de preuves colligées par les avocats de la défense pour prouver l'innocence de Lula.

5) Comme dans le cas de l'accusation antérieure de Lula, celle-ci repose entièrement sur le résultat d'une négociation de plaidoyer avec un homme d'affaires corrompu qui, en échange de son témoignage, a pu conserver une partie de ses actifs et bénéficier d'une réduction de sa peine d'emprisonnement.

6) L'Opération Lave-Auto est une enquête issue d'un partenariat entre le département de la Justice des États-Unis, une cour du district fédéral et le Bureau du ministère public de Curitiba, à Parana. Le département de la Justice est intervenu dans l'opération en vertu de la Loi sur la corruption dans les transactions à l'étranger qui ne s'applique pas relativement aux accusations portées contre Lula puisqu'il n'a jamais été confirmé qu'il possédait des comptes bancaires américains ou qu'il participait à des pots-de-vin versés en dollars. Néanmoins, pas moins de quatre fois, les fonctionnaires du département de la Justice des États-Unis se sont vantés publiquement de la condamnation de Lula.

Si Lula est présentement incarcéré, c'est en raison d'une décision exceptionnelle de la Cour suprême qui a permis son arrestation avant que son processus des appels ne se mettent en marche, mais aussi des menaces publiques proférées par le général Vilas Boas contre les ministres, et ce, au début d'une période électorale qui voyait Lula à la tête des sondages et jouissant d'une popularité deux fois plus importante que celle de Bolsonaro. En fait, il devrait être en toute liberté en attendant l'issu de son processus des appels. Ces processus des appels peuvent durer plusieurs années et l'aboutissement de celui-ci peut tirer en longueur. Pendant ce temps, Lula continue de croupir en isolement cellulaire - en violation des Règles Nelson Mandela - suite à une condamnation obtenue par une guerre judiciaire appuyée par les États-Unis qui avait comme objectif, comme l'a fait valoir Glen Greenwald l'année dernière, de tenir Lula à l'écart des élections. Cette action a ouvert la porte à la mise en place d'un État-client fasciste qui appuie les interventions des États-Unis au Venezuela, remet les ressources naturelles entre les mains du capital du Nord et attaque brutalement les droits humains et syndicaux. En collaboration avec ses maîtres capitalistes internationaux, il tente maintenant de détruire le legs du président le plus populaire de l'histoire du Brésil.

(Brasil Wire, 7 février 2019. Traduction LML)

L'élection présidentielle au Salvador

La nécessité de tirer les conclusions qui s'imposent

Le vote à San Vicente, une municipalité proche de

San

Salvador, le 3 février 2019.

Le peuple du Salvador ressent la nécessité urgente de tirer les conclusions qui s'imposent des résultats de l'élection présidentielle du 3 février 2019. L'élection a été remportée au premier tour par Nayib Bukele, un indépendant qui met de l'avant une plate-forme appelée « nouvelles idées ». Pendant la campagne électorale, il aurait rejoint le parti de la Grande Alliance pour l'unité nationale (GANA) à la dernière minute, après qu'il ait été incapable d'enregistrer son propre parti Nouvelles Idées à temps pour que son nom soit inscrit sur le bulletin de vote en tant que candidat.

Cette élection est la sixième élection présidentielle depuis la fin de la guerre sale de 1980-1992 lancée par les impérialistes américains pour consolider leur emprise sur les ressources et le travail du pays. Compte tenu du faible taux de participation (51.8 %) et du rejet catégorique du Front Farabundo Martí de libération nationale (FMLN), qui s'oppose ouvertement au néolibéralisme et protège le peuple contre ses conséquences néfastes, il est important de tirer des conclusions qui s'imposent des résultats des élections.

Nayib Bukele a-t-il été élu parce qu'il a de « nouvelles idées » ? Ou est-il la créature d'agences de marketing qui apparaissent un peu partout dans le monde pour s'assurer que les efforts du peuple pour se donner le pouvoir soient écrasés au profit de soi-disant indépendants sans affiliation à une organisation politique à laquelle ils devraient rendre des comptes ? Quelle voie doit prendre le Salvador à partir de maintenant ?

Nayib Bukele, âgé de 37 ans, est maintenant le plus jeune président d'Amérique latine. On ne parle pas beaucoup de ce que pourraient être ses « nouvelles idées » et des raisons pour lesquelles elles sont favorables au corps politique salvadorien. Quoi qu'il en soit, l'appui qu'il a reçu des impérialistes américains et des gouvernements alliés comme le Canada depuis qu'il a remporté sa victoire en dit long. La première personne à le féliciter pour sa victoire a été le président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó pour qui Nayib Bukele n'avait que des louanges.

En même temps, beaucoup de choses sont écrites sur les causes de la défaite humiliante du FMLN. Ces histoires comprennent l'échec de deux présidences, l'une marquée par la corruption et l'autre par l'inefficacité, ainsi que des alliances douteuses et intéressées avec le parti de l'oligarchie salvadorienne, l'ARENA. La principale caractéristique de toutes ces histoires est de masquer les conditions difficiles au Salvador, un petit pays qui subit d'énormes pressions à cause du pillage impérialiste de ses ressources par les États-Unis, de l'exploitation de son peuple comme une source de main-d'oeuvre bon marché et du soutien à l'oligarchie, à son pillage et ses violations des droits humains. Quel devrait être le programme et le rôle d'un parti politique est devenu la question la plus importante, mais aussi la plus oubliée. Réduire la discussion à une simple question de politique et de concurrence électorales ne permet pas d'examiner et de discuter les véritables sujets de préoccupation. L'euphorie des médias internationaux après l'élection de Nayib Bukele ne laisse aucune place à une discussion sur la manière dont il s'attaquera aux problèmes auxquels le peuple du Salvador fait face.

Jusqu'à présent, le FMLN n'a pas encore répondu aux besoins du corps politique du Salvador. Dans sa déclaration reconnaissant sa défaite du 3 février, le FMLN assume toute la responsabilité et déclaré qu'il assumera son rôle d'opposition à l'Assemblée législative en luttant pour tout ce qui profite au peuple comme la défense des programmes sociaux, la sécurité des citoyens et en s'opposant à tout ce qui touche négativement la population comme « les privatisations et les licenciements des travailleurs, entre autres ». C'est un programme réactif à un moment où le peuple a besoin de sa propre politique et de son propre ordre du jour indépendants.

Deux jours plus tard, le FMLN a publié un

communiqué dans lequel il déclare être

conscient de

la nécessité d'entreprendre « un examen

détaillé des nouvelles réalités

politiques

et sociales, de ses méthodes et de sa stratégie, et

de la

nécessité d'apporter des changements dans ses

organes de

direction afin de continuer à être un parti de

gauche

capable de lutter avec notre peuple pour une

société

fondée sur la justice sociale, l'égalité et

la

liberté. » Il dit qu'il le fera en incorporant

davantage

de femmes et de jeunes au sein du parti et devançant au

début de l'année ses élections internes.

Dans son

communiqué, la commission politique demande

nommément

à tous les membres de la

commission politique de ne pas se présenter à un

poste de

direction du parti lors de ces élections.

Le Conseil exécutif national de

l’ARENA est lui

aussi tombé sur son épée, et a

annoncé le 5

février qu’il demandait au conseil électoral

national du

parti de procéder à ses élections internes

le plus

tôt possible, et a annoncé qu’aucun de ses

membres actuels

ne chercherait à être réélu, mais

qu’ils

céderaient leur fonctions aux personnes élue par le

parti.

Quant à Nayib Bukele, il est présenté comme un ancien membre du FMLN qui a été expulsé en 2017 pour des raisons d'éthique. Avant d'être élu, il aurait indiqué que s'il devenait président, il gouvernerait indépendamment de la GANA avec laquelle il aurait conclu une entente quelconque. Selon les médias, les modalités de l'entente qui a amené la GANA à accepter que Bukele soit son candidat n'ont pas été révélées.

Toutefois, un peu plus d'une semaine avant le jour du scrutin, il a tenu à dénoncer les « dictateurs de droite et de gauche », en citant Nicolás Maduro au Venezuela, Daniel Ortega au Nicaragua et Juan Orlando Hernández au Honduras, qui, selon lui, « n'auront jamais de légitimité parce qu'ils se maintiennent au pouvoir par la force et ne respectent pas la volonté de leur peuple ». De quelle manière il entend jauger la volonté du peuple, et sans parler de le représenter sans parti politique qui lie le peuple au pouvoir politique est une question qui exige une réponse. L'autre président qui avait promis de le faire, c'est Emmanuel Macron en France, qui aussi a été présenté comme le plus jeune président de l'histoire de ce pays. Cependant, il n'a pas très bien réussi à établir sa crédibilité démocratique ou à résoudre la crise dans laquelle la France est embourbée.

La campagne de Nayib Bukele était basée sur sa prétention d'être un candidat anti-establishment et une alternative à l'ARENA et au FMLN, qui sont les deux seuls partis à avoir occupé la présidence depuis la fin de la guerre civile de 1980-1992. Pendant la guerre, les États-Unis sont intervenus militairement contre les forces populaires dirigées par le FMLN et d'autres forces insurgées qui luttaient pour la libération nationale contre l'élite dirigeante mafieuse du pays et leurs escadrons de la mort formés par les États-Unis. L'ARENA a été fondée en 1981 par une figure militaire qui commandait les escadrons de la mort. Le FMLN, qui est devenu un parti politique après la signature des accords de paix qui ont mis fin à la guerre, a occupé la présidence depuis 2009, sans une majorité de sièges à l'Assemblée législative. L'ARENA a occupé la présidence pendant 20 ans auparavant, régnant en toute impunité. La GANA a été formée en 2010 suite à une scission au sein de l'ARENA.

La campagne de Nayib Bukele aurait largement compté sur les médias sociaux au lieu de communiquer directement avec les électeurs dans le pays ou de participer aux débats publics. Ceci est devenu le modèle familier des oligopoles de marketing qui fournissent des campagnes électorales. Ils remplacent le rôle d'organisation et de politisation des partis politiques, qui n'existent plus, par des campagnes sur les médias sociaux. Ils inventent des milliers de « j'aime » et déclarent que cela représente « la volonté populaire ». C'est une fraude.

Un élément central de la plate-forme de cet homme d'affaires âgé de 37 ans et ancien maire de San Salvador est la promesse de lutter contre la corruption. Il a annoncé son intention de créer une agence internationale de lutte contre la corruption, semblable à celle du Guatemala, qui reste à ce jour l'un des gouvernements les plus corrompus de la planète.

L'un des défis auxquels le nouveau président devra faire face pour faire adopter des lois à l'Assemblée législative est qu'il faut 43 voix pour qu'une loi soit adoptée. La GANA ne détient que 10 des 84 sièges de l'assemblée, l'ARENA a 37 sièges et le FMLN 23 et les prochaines élections ne se tiendront que dans deux ans. Les tractations et les marchandages qui auront lieu engendreront inévitablement plus de corruption et à cela s'ajoute le fait que le gouvernement de ce président n'a pas en fait le consentement des gouvernés. Toute alliance s'avérera difficile et un gouvernement par décret provoquera une forte opposition.

Dans cette situation, il est urgent que les Canadiens appuient le peuple du Salvador, y compris les Salvadoriens qui résident au Canada, face aux défis qui les attendent. Les impérialistes américains et le gouvernement du Canada sont déterminés à détruire tout ordre du jour qui défend le droit souverain des peuples d'établir leur propre ordre du jour et de se donner des gouvernements qui placent leurs intérêts en premier, et non ceux des États-Unis et de sa machine de guerre.

LML appelle les travailleurs de ce pays à s'opposer aux conclusions faciles à tirer de ce que montrent ces résultats électoraux. Il appartient au peuple du Salvador de délibérer sur cette question et de voir comment il va aller de l'avant. S'écarter des principes démocratiques fondamentaux ne peut l'aider. Cela implique de s'opposer à toute tentative d'interférer avec le droit du peuple salvadorien de prendre des positions indépendantes et d'établir un ordre du jour qui lui permette de défendre ce qui lui appartient de droit.

Les revers électoraux peuvent être surmontés. Les contradictions entre ceux qui ont usurpé le pouvoir par la force et la fraude et le peuple qui veut se donner le pouvoir s'accentuent. En s'attaquant aux problèmes auxquels ils sont confrontés, les peuples sont forcés de trouver des solutions qui les favorisent.

Le peuple du Salvador possède une grande expérience de la lutte pour la justice sociale et pour s'investir du pouvoir. Il s'est engagé dans cette lutte avant la guerre sale lancée par les États-Unis contre lui, l'a poursuivi pendant la guerre sale et après celle-ci. Les problèmes actuels liés aux niveaux élevés d'insécurité et de criminalité sociale, aux pressions exercées pour migrer vers le nord en dépit des risques, et aux pressions continues exercées par l'impérialisme américain par les nombreux enchevêtrements économiques et militaires qui existent exigent des mesures pratiques, et non des serments de loyauté envers une cause ou des récriminations. Plus important encore, ils révèlent la nécessité de créer des organisations politiques qui permettent aux citoyens de prendre des décisions qui touchent leur vie, de défendre leurs décisions et de réaliser leurs efforts pour se donner le pouvoir. Nous sommes convaincus que le courage révolutionnaire du peuple est tel qu'il s'assurera que ses nombreuses années de lutte et de sacrifices donneront les résultats escomptés.

Les résultats de l'élection

Selon les résultats de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 3 février au Salvador, Nayib Bukele a remporté la présidence avec 53,10 % des suffrages exprimés. Compte tenu du faible taux de participation de 51,8 % des 5,2 millions d'électeurs inscrits dans le pays, il ne s'agit pas de l'appui retentissant dont parlent les médias.

Carlos Calleja, candidat à la présidence d'une coalition de quatre partis, l'Alliance pour un nouveau pays, dirigée par l'Alliance républicaine nationaliste (ARENA), a fini deuxième avec 31,72 % des suffrages exprimés, suivi par Hugo Martinez du Front Farabundo Martí de libération nationale (FMLN) avec 14,42 % et de Josue Alvarado de Vamos avec 0,78 %. Bukele a remporté les 14 départements du pays et débutera son mandat de cinq ans le 1er juin.

En annonçant les résultats préliminaires, le président du Tribunal électoral suprême (TSE), Julio Olivo, a dit que les élections précédentes avaient connu en moyenne un taux de participation d'environ 61 %. En tenant compte du taux de participation, on voit que Bukele n'a été élu que par 26 % des électeurs admissibles. Un des magistrats du TSE aurait appelé les acteurs politiques à examiner sérieusement le message qu'une partie importante de la population a exprimé en ne participant pas à l'élection.

Les observateurs internationaux ont généralement indiqué que le scrutin s'est déroulé sans heurts et que les Salvadoriens ont pu voter librement et facilement. Cependant, le Comité de solidarité avec le peuple du Salvador (CISPES), qui dit avoir observé toutes les élections au Salvador depuis la signature des accords de paix de 1992, a déclaré avoir trouvé « préoccupant » que Bukele ait envoyé « des messages très forts au public mettant en garde contre une fraude électorale supposée », le déclarant « hautement irresponsable d'avoir semé les germes du doute dans la population sans aucune preuve ». Il a ajouté que Bukele s'est lui-même tourné vers les médias sociaux la veille et le jour des élections, appelant à voter en sa faveur, ce qui selon le comité enfreint de façon flagrante l'interdiction de faire campagne au Salvador dans les jours précédant l'élection.

En plus de recevoir les félicitations de Juan Guaidó, le soi-disant « président en charge » du Venezuela, parmi les premiers à féliciter Bukele le soir de sa victoire, on compte les ambassadeurs des États-Unis au Salvador et au Guatemala, ainsi que la secrétaire adjointe d'État pour les Affaires de l'Hémisphère occidental Kimberly Beier, le conseiller à la sécurité nationale de Trump, John Bolton, et Luis Almagro, le secrétaire général de l'Organisation des États américains, qui a pris l'habitude de présenter ses propres opinions réactionnaires comme étant celles de l'organisation bien que ces opinions aient été rejetées à maintes reprises par une majorité d'États membres.

Dans son communiqué, le département d'État a écrit : « Les États-Unis et le Salvador partagent un partenariat solide fondé sur nos efforts communs pour améliorer la sécurité et notre engagement mutuel en faveur de l'État de droit et du développement économique inclusif. » Il continue en indiquant qu'il apprécie la coopération entre les deux pays et attend avec impatience de « travailler avec le président élu Bukele pour développer les opportunités économiques, renforcer les institutions démocratiques et redoubler d'efforts pour rendre le Salvador plus sûr et plus prospère pour tous les Salvadoriens ». Ce sont précisément les États-Unis qui ont été et continuent d'être le principal contributeur à tous les maux qu'ils prétendent être intéressés à traiter dans le pays. Ce problème représentera le plus grand défi pour les habitants du Salvador, qui auront besoin d'un parti politique pour représenter de façon effective leur volonté collective.

(El Salvador.com, EFE-EPA)

Guatemala

Le gouvernement

s'apprête à adopter

une

loi pardonnant les crimes de guerre

Marche pour les disparus

Le Congrès guatémaltèque étudie un projet de loi visant à réformer la Loi de 1996 sur la réconciliation nationale afin de garantir l'impunité absolue pour les crimes commis durant la guerre civile au Guatemala de 1960 à 1996. Au moins 33 officiers et membres de milices ont été reconnus coupables de crimes de guerre depuis 2008. Si la réforme est approuvée, toutes les personnes reconnues coupables et tous les prévenus en attente de leur procès seront libérés dans les 24 heures. Tout procès et toute enquête seraient annulés.

Le Congrès nord-américain sur l'Amérique latine, basé aux États-Unis, a déclaré : « Cette législation violerait le droit international, qui prescrit que les violations graves des droits humains ne doivent pas faire l'objet d'amnisties, de délais de prescription ou d'autres mécanismes couvrant leurs auteurs d'impunité. » Le 31 janvier, le projet de loi était en première lecture. Les amendements peuvent être introduits en troisième lecture puis un vote final est pris. S'il est approuvé à la majorité simple, il est soumis au pouvoir exécutif pour approbation et promulgation.

|

|

L'amnistie proposée s'inscrit dans le cadre des efforts concertés du président Jimmy Morales et d'autres élites dirigeantes pour se donner l'impunité pour les crimes commis pendant la guerre civile et la corruption actuelle. Cela comprend notamment le blocage des travaux de la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala (CICIG), soutenue par les Nations unies, et l'affaiblissement de la Cour constitutionnelle qui s'est prononcée pour que la CICIG puisse mener ses travaux face aux ingérences du gouvernement.

La guerre civile guatémaltèque a

été le résultat du coup d'État

soutenu par

les États-Unis en 1954 contre le président

démocratiquement élu Jacobo Árbenz, à

la

suite duquel une série de dictatures militaires ont

été au pouvoir. Les États-Unis ont

aidé ces

dictatures à faire la guerre à la guérilla

et

à réprimer brutalement les autres forces

progressistes. Les crimes contre la population ont compris le

génocide, les exécutions extrajudiciaires, la

torture et

l'esclavage sexuel, et 200 000 personnes ont été

tuées ou sont disparues, dont 5 000 enfants.

Quatre-vingt-treize

pour cent des violations des droits de la personne ont

été perpétrées par les forces

gouvernementales soutenues par les

États-Unis, contre 3 % par des groupes de guérilla,

selon

la Commission de clarification historique de

l'après-guerre.

Parmi les criminels de guerre condamnés figurent l'ancien

chef

des forces armées Benedicto Lucas García et

l'ancien chef

des services de renseignement Manuel Callejas y Callejas, qui

purgent

une peine de 58 ans pour crimes contre l'humanité, la

disparition forcée en 1981 de Marco Antonio Molina

Theissen

alors âgé de 14 ans et

l'agression sexuelle grave contre sa soeur aînée

Emma Guadalupe. García est également l'un des huit

officiers supérieurs de l'armée accusés de

crimes

contre l'humanité commis à la base militaire de

Creompaz,

où 550 corps ont été exhumés des

fosses

communes. Parmi les autres criminels figurent deux officiers de

l'armée condamnés en 2016

pour avoir asservi sexuellement 15 femmes Mayas Q'eqchi dans le

village

de Sepur Zarco après la disparition de leurs maris.

Heriberto

Valdez Asij, ancien commissaire militaire, a été

condamné à 240 ans de prison pour crimes contre

l'humanité et la disparition forcée de sept des

maris de

ces femmes. Le lieutenant-colonel Esteelmer Reyes Girón

a été condamné à 120 ans de prison

pour

crimes contre l'humanité et pour le meurtre de Dominga Cuc

Cocand, âgée de 20 ans, et de ses deux filles.

La possibilité que tous ces criminels soient libérés si l'amnistie est promulguée a été décriée par les survivants et les familles des victimes. « L'amnistie totale viole notre droit et celui du peuple guatémaltèque à la justice et à la vérité. Elle détruirait l'espoir des victimes de retrouver un peu de paix dans nos âmes », a déclaré Lucrecia Molina Theissen, la soeur aînée de Marco Antonio Molina Theissen au Guardian. Michelle Bachelet, la commissaire aux droits de l'homme des Nations unies, a qualifié cette mesure de « régression radicale pour l'État de droit et les droits des victimes ».

L'esprit revanchard envers le peuple du Guatemala

qu'exprime la réforme proposée est exacerbé

par la

clause du projet de loi qui permet une poursuite judiciaire

contre les

militants des droits humains considérés comme une

menace

à la loi et à l'ordre public, ce qui selon les

militants

pourrait mener à des représailles contre ceux qui

ont

témoigné lors des procès de crimes de guerre

de

haut niveau. La commissaire aux droits de l'homme des Nations

unies,

Michelle Bachelet, s'est dite « très inquiète

que

l'adoption de l'amendement ne mène à des

représailles contre toutes les victimes et tous les

témoins, juges, procureurs publics, avocats et

organisations

pleins de courage qui ont

promu la justice pour les crimes du passé au Guatemala.

»

(Sources : Centre de presse de l'ONU, AFP, NACLA, Guardian, thehill.com)

Cuba

Le

référendum augmente la

participation

citoyenne dans la

Constitution

Des résidents de Pinar del Rio établissent leur

commission électorale le 24 janvier 2019.

L'une des étapes importantes de la préparation au référendum du 24 février sur la nouvelle Constitution de Cuba s'est déroulée ces derniers jours : la formation des Commissions électorales provinciales, municipales, de circonscription et spéciales.

Au cours de cérémonies solennelles, les personnes désignées pour en faire partie signent l'acte de création de ces commissions, le serment et le code d'éthique, conformément à la responsabilité qu'elles assumeront d'organiser, de diriger et de valider le scrutin, auquel devraient participer quelque huit millions de citoyens cubains disposant du droit de vote.

Cette étape est indispensable pour l'entrée en vigueur de la Constitution, approuvée par un vote à l'appel nominal des 583 députés présents à la 2e Période de sessions ordinaires de la 9e législature de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire (ANPP), le 22 décembre dernier.

Ces cérémonies, qui ont commencé le 4 janvier, ont été précédées à la fin de 2018 par la création de la Commission électorale nationale (CEN), composée de 17 membres. Celle-ci sera chargée de l'organisation du référendum, en réponse à l'appel de l'ANPP, conformément aux dispositions de la loi n• 72, la Loi électorale.

Parallèlement, dans l'ensemble du pays, tous ceux qui travailleront à la mise en place du scrutin et à garantir toutes les conditions pour son bon déroulement ont suivi une formation.

Selon la présidente de la CNE, Alina Balseiro Gutiérrez, un travail est également mené sur le plan de la communication et l'impression des bulletins de vote, la préparation des urnes et des listes électorales.

La protection juridique du référendum

La loi no 72, la Loi électorale, est le document juridique qui régit le Système électoral cubain et ses procédures, approuvé par l'ANPP lors de sa session du 29 octobre 1992.

Son Chapitre 3 stipule, entre autres aspects, que les Commissions électorales, depuis le niveau national jusqu'au provincial, municipal, de district, de circonscription et spéciales, sont créées pour organiser, diriger et valider les processus électoraux qui sont mis en place, ainsi que la tenue des référendums. À ce dernier point, il accorde une rubrique entière, la no 10.

Qu'est-ce qu'un référendum populaire ?

L'article 162 de la Constitution stipule que, « par le biais du référendum convoqué par l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire, les citoyens disposant du droit de vote indiquent s'ils ratifient ou non les projets de lois de Réforme constitutionnelle », afin qu'ils puissent entrer en vigueur.

Pour le mettre en oeuvre, on utilise des bulletins qui expriment, de façon claire et concrète, la question à consulter. Dans le cas du référendum du 24 février, la question sera : « Ratifiez-vous la nouvelle Constitution de la République ? » Le bulletin aura deux espaces : un pour le Oui et un pour le Non, conformément à la loi.

Étapes vers le référendum

populaire

Cuba a imprimé 3,1 millions d'exemplaires du projet de

constitution soumis

au référendum le 24 février 2019.

L'ANPP met à la disposition du peuple la Constitution qui sera soumise au référendum populaire et dispose d'une journée pour ce faire.

Le Conseil d'État désigne les membres de la Commission électorale nationale (CEN).

Des commissions électorales provinciales, municipales et de district, de circonscription et spéciales sont établies.

La CEN, en coordination avec le ministère des Relations extérieures (Minrex), prend les dispositions nécessaires pour garantir l'exercice du droit de vote des électeurs qui se trouvent hors du territoire national le jour du référendum.

La Commission électorale municipale effectue le décompte des voix exprimées dans la municipalité et transmet le résultat à la Commission électorale provinciale.

La Commission électorale provinciale effectue le décompte des voix exprimées dans toutes les municipalités de la province et envoie le résultat à la CEN, qui effectue le calcul national.

Les bureaux de vote qui se trouvent en dehors du territoire national, une fois le scrutin effectué, communiquent le résultat du référendum à leurs ambassades respectives, qui le transmettent au ministère des Relations extérieures, qui le fait parvenir à la CEN.

Une fois le décompte complet du scrutin effectué, la CNE en informe l'ANPP à toutes fins utiles.

La Constitution du peuple

L'adoption de la nouvelle Constitution a

été précédée d'un processus de

consultation populaire qui a duré 3 mois, que l'on peut

considérer comme une expression authentique du

caractère

démocratique et participatif de notre

électoral.

Le texte a été enrichi par les opinions exprimées lors des 133 681 réunions tenues dans les quartiers, sur les lieux de travail et dans les établissements secondaires et universitaires, si bien que les interventions, dûment analysées, ont provoqué des changements dans près de 60 % des articles du Projet, concernant, entre autres aspects pertinents, les bases politiques et économiques, les droits et les devoirs et la structure de l'État.

Le saviez-vous ?

Au triomphe de la Révolution cubaine, des transformations ont été amorcées en vue d'assurer la transparence des processus électoraux et de les rendre de plus en plus participatifs.

En 1976, par référendum national, la nouvelle Constitution de la République et la Loi de transition constitutionnelle ont été adoptées.

En octobre 1992, le Parlement a voté à l'unanimité une nouvelle Loi électorale qui établit pour la première fois le vote direct et secret aux élections provinciales et nationales.

Les membres de la CNE proviennent d'organes et d'organismes de l'État, y compris des institutions armées.