|

Numéro 41 - 21 décembre 2019

Des sujets de préoccupation pour

les Canadiens

L'intégration du Canada à

l'économie de guerre impérialiste américaine

- K.C. Adams -

À

titre d'information

• La

production et la vente de matériel de guerre

• L'économie

de guerre mondiale

• Le

soleil ne se couche jamais sur les Forces armées

canadiennes

- Yves Engler -

États-Unis

• La

procédure de destitution, la responsabilisation

et

la bataille de la démocratie

• Des

organisations de défense des droits luttent pour

mettre

fin aux détentions, aux expulsions et à la

militarisation de

la frontière Mexique-États-Unis

• La

détérioration des conditions sociales aux

États-Unis

Développements en Amérique latine et dans les

Caraïbes

• Quinze

années à la défense de l'unité, de la paix et de

l'intégration

- Déclaration du XVIIe

Sommet des chefs d'État et

de gouvernement de l'ALBA-TCP -

• Notre

Amérique face aux attaques de l'impérialisme et

des oligarchies

- Ministère des Relations

extérieures de Cuba -

• 30e

anniversaire de l'invasion de Panama par les

États-Unis

- Carlos Perez Morales -

Bolivie

• Défaite

retentissante des États-Unis à l'Organisation

des États américains après l'adoption de la

résolution caribéenne

- Cubadebate -

Venezuela

• Le

gouvernement bolivarien rejette la loi des

États-Unis qui approfondit l'agression contre le

peuple vénézuélien

- Communiqué du

gouvernement bolivarien du Venezuela -

• Les

États-Unis adoptent une nouvelle loi renforçant

les mesures coercitives unilatérales

- Misión

Verdad -

• Un

juge de la Cour suprême rejette les tentatives

du président

autoproclamé d'établir un « Congrès virtuel »

Colombie

• Plus

de 200 000 corps non identifiés

trouvés dans des fosses secrètes

Des sujets de préoccupation pour

les Canadiens

- K.C. Adams -

L'intégration du Canada à l'économie de guerre

impérialiste américaine est un grand sujet de

préoccupation pour les Canadiens. L'économie de

guerre des États-Unis étend ses tentacules à tous

les États américains ainsi qu'au Canada et à

d'innombrables autres endroits à l'étranger.

L'économie de guerre englobe la production et la

vente de biens et services militaires à des

clients militaires aux États-Unis et à l'étranger

et toute la valeur fixe et circulante dont elle a

besoin pour fonctionner, comme les bâtiments et le

carburant. Elle comprend des milliers de bases

militaires, d'aéroports, de collèges, de centres

de recherche, d'agences de renseignement et de

centres d'essai et une vaste armée d'hommes et de

femmes en service actif, de réservistes et de

services aux anciens combattants.

Avec la

militarisation de l'appareil de maintien de

l'ordre depuis l'adoption des lois de sécurité

intérieure et à cause d'autres facteurs, les

forces policières sont devenues d'importantes

consommatrices de matériel de guerre. Un aspect

important de l'économie de guerre est la

propagande générée dans la culture générale pour

faire la promotion de l'armée impérialiste et sa

contribution à la vie et faire la promotion de la

violence organisée par l'État pour défendre les

biens et les intérêts des oligarques financiers et

leur lutte pour l'hégémonie mondiale aux dépens

des peuples du monde. Avec la

militarisation de l'appareil de maintien de

l'ordre depuis l'adoption des lois de sécurité

intérieure et à cause d'autres facteurs, les

forces policières sont devenues d'importantes

consommatrices de matériel de guerre. Un aspect

important de l'économie de guerre est la

propagande générée dans la culture générale pour

faire la promotion de l'armée impérialiste et sa

contribution à la vie et faire la promotion de la

violence organisée par l'État pour défendre les

biens et les intérêts des oligarques financiers et

leur lutte pour l'hégémonie mondiale aux dépens

des peuples du monde.

L'économie de guerre américaine existe en

relation avec la lutte pour l'hégémonie mondiale

de l'oligarchie financière centrée aux États-Unis.

Le vol de la richesse sociale des peuples du monde

et la concurrence avec d'autres grandes puissances

alimentent l'économie de guerre qui, à son tour,

engendre l'instabilité, la violence et d'autres

guerres.

L'économie de guerre se contracterait

considérablement si les bases américaines à

l'étranger étaient fermées et que les troupes

américaines rentraient chez elles. Cette

transition est favorisée par l'insistance des

peuples aux États-Unis, au Canada et dans le monde

entier à réclamer une nouvelle direction de

l'économie pour répondre aux besoins de la

population et développer le commerce sur la base

de l'avantage réciproque. Pour cela, il faut

rompre le rapport entre l'économie nationale et la

lutte pour l'hégémonie mondiale de l'oligarchie

financière par des interventions militaires

actives à l'étranger contre ses rivaux ou ceux qui

refusent de se soumettre, l'instigation de la

guerre et les menaces de guerre, le changement de

régime et l'organisation d'opérations spéciales

militaires pour conquérir des marchés, des sources

de matières premières, des occasions

d'investissement et des travailleurs à exploiter.

Il faut donner à l'économie un nouveau but, pour

remplacer le but antisocial actuel par lequel une

petite classe de riches oligarques conspire et

rivalise pour exproprier le maximum de profit de

la richesse sociale que les travailleurs

produisent au pays et à l'étranger.

Un nouveau but de l'économie, prosocial,

correspondrait au caractère socialisé des forces

productives modernes et serait fidèle à l'ensemble

des relations humaines et ce qu'elles révèlent.

Les travailleurs produisent collectivement de la

richesse sociale. En se donnant le pouvoir de

décision, ils interdiront l'exploitation de ceux

qui produisent la richesse sociale, affirmeront

les droits de tous, humaniseront l'environnement

social et naturel et garantiront que le pays est

une zone de paix.

Pour l'emporter sur l'économie de guerre et

l'oligarchie financière qui en profite, les

peuples partout dans le monde continueront de se

mobiliser en 2020 pour atteindre les objectifs

qu'ils fixent pour l'économie et le pays. En

s'organisant politiquement pour changer la

direction de l'économie et les conditions

politiques et sociales d'une manière qui les

favorise plutôt que de favoriser les riches

oligarques, des progrès vont être faits.

La transition et la sortie de l'économie de

guerre ne sont pas aussi impossibles qu'on le

laisse entendre. L'économie de guerre consomme

essentiellement de la richesse sociale déjà

produite en échange de matériel de guerre et du

facteur humain nécessaire pour faire la guerre. La

guerre impérialiste et son matériel de guerre sont

des instruments de destruction et d'oppression et

ne contribuent pas au bien-être des peuples et de

la Terre Mère. Une grande partie de la richesse

sociale utilisée pour payer l'économie de guerre

provient de l'impôt, car les gouvernements sont le

principal organisateur et contributeur financier

de la guerre. Avec un objectif prosocial et une

nouvelle direction de l'économie, d'autres

utilisations peuvent être trouvées pour cette

richesse sociale et la force productive humaine

libérée de l'économie de guerre. Il est clair que

les propositions et les solutions pour humaniser

l'environnement social et naturel ont une portée

considérable.

À titre

d'information

Les États-Unis et d'autres gouvernements vont

généralement se procurer du matériel de guerre

auprès d'entreprises privées. Cela signifie que le

contrôle politique est fondamentalement important

pour ceux qui profitent de la production de

matériel de guerre et des services qui s'y

rattachent. Un exemple récent de l'importance du

contrôle politique est la perte par Amazon d'un

contrat « cloud » de 10 milliards de dollars

octroyé par le Pentagone à son concurrent

Microsoft. Amazon a immédiatement lancé une

contestation judiciaire de la décision et a

directement attaqué l'administration Trump

l'accusant d'ingérence dans l'attribution du

contrat. L'antagonisme entre le président Trump et

Amazon, en particulier son PDG Jeff Bezos,

propriétaire et éditeur du Washington Post,

est intense.[1]

Bon nombre des plus

grandes entreprises impliquées dans l'économie de

guerre utilisent les contrats militaires garantis

par l'État comme base pour accroître leurs ventes

de biens et services non militaires. Boeing, le

deuxième plus grand producteur d'armes au monde,

en est un exemple. Il a enregistré 29,2

milliards de dollars de ventes d'armes au pays et

à l'étranger en 2018, ce qui a servi de point

d'ancrage ou de plateforme au point de

représenter 29 % du revenu brut total

réalisé de 101,1 milliards de dollars de

ventes. Bon nombre des plus

grandes entreprises impliquées dans l'économie de

guerre utilisent les contrats militaires garantis

par l'État comme base pour accroître leurs ventes

de biens et services non militaires. Boeing, le

deuxième plus grand producteur d'armes au monde,

en est un exemple. Il a enregistré 29,2

milliards de dollars de ventes d'armes au pays et

à l'étranger en 2018, ce qui a servi de point

d'ancrage ou de plateforme au point de

représenter 29 % du revenu brut total

réalisé de 101,1 milliards de dollars de

ventes.

L'Institut international de recherche sur la paix

de Stockholm (SIPRI) compile chaque année des

données sur les ventes d'armes à l'échelle

mondiale, à l'exclusion de la Chine. Les données

pour 2018 montrent que 43 entreprises

basées aux États-Unis ont généré un revenu brut

total de 246 milliards de dollars provenant

de la vente de biens et services militaires au

pays et à l'étranger. Cela représente une

augmentation de 7,2 % des ventes par

rapport à 2017 et représente 59 %

du total des revenus bruts provenant des ventes

d'armes des 100 plus grandes entreprises du

monde. Les données n'incluent pas la recherche, la

production et les ventes dans les entreprises

militaires publiques ni l'entretien « à

l'interne » des actifs militaires.

En ce qui concerne l'importance des ventes

d'armes par rapport aux dépenses militaires

totales, le SIPRI écrit : « En général, les

dépenses en armes, systèmes et plateformes d'armes

et autres équipements spécifiquement militaires (y

compris la recherche et le développement de ces

équipements) ne représentent pas plus d'un tiers

des dépenses militaires, et beaucoup moins dans

les pays non producteurs d'armes. Aux États-Unis,

les achats et la recherche et développement ont

généralement représenté environ 30 % des

dépenses totales de la ‘Défense nationale'

depuis 2005. »

Les cinq plus grands producteurs d'armes au monde

sont basés aux États-Unis et ont généré à eux

seuls 148 milliards de dollars de revenus

bruts et 35 % du total des ventes

d'armes des 100 plus grandes entreprises

en 2018. Ce sont :

Lockheed Martin Corp dont les revenus bruts

militaires sont de 47,26 milliards de

dollars : Lockheed Martin, le plus

grand producteur d'armes au monde, a vu ses ventes

d'armes augmenter de 5,2 % en 2018,

ce qui représentait 11 % du revenu brut

des 100 plus grandes entreprises du monde.

Lockheed Martin produit les avions de combat F-35

achetés par de nombreux pays au sein du système

impérialiste d'États dirigé par les États-Unis.

Boeing avec des revenus de 29,150

milliards de dollars : les ventes

d'armes de Boeing, le deuxième plus grand

producteur d'armes au monde, ont augmenté

de 5,7 % en 2018 et ont

totalisé 6,9 % des ventes mondiales

des 100 plus grandes entreprises.

Northrop Grumman Corp. avec des revenus

de 26,19 milliards de dollars :

les ventes d'armes de Northrop Grumman ont

augmenté de 14 % en 2018, soit une

augmentation de 3,3 milliards de dollars.

Cela est dû en partie à son acquisition du

producteur d'armes Orbital-ATK et à la forte

demande nationale et internationale pour ses

armes, y compris les missiles balistiques

intercontinentaux et les systèmes de défense

antimissile. [2]

Les ventes d'armes de Raytheon

représentent 23,44 milliards de dollars

(au quatrième rang) et ont augmenté

de 3,9 %.

Les ventes d'armes de General Dynamics Corp

ont augmenté de 10 % pour

atteindre 22 milliards de dollars

(cinquième rang).

Notes

1. Le journal Business

Insider titrait le 9 décembre : «

Amazon a récemment perdu face à Microsoft un

contrat de 10 milliards de dollars pour des

services informatiques hébergés (« cloud

computing ») pour le ministère de la Défense.

« Amazon a contesté devant un tribunal la

décision concernant l'octroi du contrat intitulé «

Joint Enterprise Defense Infrastructure »,

alléguant que la partialité du président Donald

Trump contre Amazon a joué un rôle dans la

décision.

« Dans des documents rendus publics lundi, Amazon

a déclaré que Trump avait mené ‘des attaques

publiques et en coulisse répétées' pour s'assurer

qu'Amazon n'obtienne pas le contrat afin de nuire

au PDG Jeff Bezos, ‘perçu comme son ennemi

politique'.

« Trump n'a pas caché son aversion pour

Amazon : il a accusé l'entreprise ‘d

‘échapper aux sanctions fiscales' et a accusé

Bezos d'utiliser la publication qu'il possède, le

Washington Post, comme une ‘arme de

lobbyiste'. »

2. Un développement

en 2018 dans l'industrie de l'armement aux

États-Unis a été la tendance croissante des

regroupements parmi certains des plus grands

producteurs d'armes. Par exemple, deux des cinq

premiers, Northrop Grumman et General Dynamics,

ont fait des acquisitions de plusieurs milliards

de dollars en 2018. SPIRI écrit : « 'Les

entreprises américaines se préparent pour le

nouveau programme de modernisation des armements

annoncé en 2017 par le président Trump',

explique Aude Fleurant, directrice du programme

Armes et dépenses militaires du SIPRI. ‘Les

grandes entreprises américaines fusionnent pour

pouvoir produire la nouvelle génération de

systèmes d'armes et ainsi être mieux placées pour

décrocher des contrats avec le gouvernement

américain.'

« Le résumé de la stratégie de défense nationale

des États-Unis pour 2018 publié par

l'administration du président Donald J. Trump a

déclaré que l'environnement de sécurité actuel

était caractérisé par une « concurrence

stratégique inter étatique » et que

l'avantage militaire américain s'était atrophié et

devait être rebâti afin de répondre à la

concurrence stratégique de la Chine et de la

Russie. Ce document souligne l'engagement des

États-Unis à poursuivre et à renforcer leur

programme de modernisation à grande échelle des

armes annoncé en 2017. Suite à cette annonce,

plusieurs entreprises américaines d'armes incluses

dans les 100 plus grandes entreprises ont

fusionné ou acquis en 2017 et 2018 les

secteurs d'activité d'autres sociétés, en partie

dans le but d'obtenir un avantage sur leurs

concurrents. Les transactions les plus importantes

incluaient l'acquisition par Northrop Grumman

d'Orbital-ATK, l'acquisition par United

Technologies de Rockwell Collins et l'acquisition

par General Dynamics de CSRA. Il y a également eu

des transactions de moindre envergure comme

l'acquisition par CACI International de la

division commerciale de General Dynamics et

l'acquisition par Engility du segment des

technologies de l'information (TI) de SAIC. »

« La principale motivation des regroupements

en 2017 et 2018 était le programme de

modernisation complet et ambitieux des États-Unis

visant à concevoir et produire une nouvelle

génération de systèmes d'armes. »

3. Outre des informations détaillées sur

les 100 plus grandes sociétés productrices

d'armes qui fournissent aussi des services

militaires : « Le SIPRI dispose

d'informations sur les dépenses militaires totales

pour chaque pays, avec une catégorie spécifique de

dépenses pour les armes. Les dépenses militaires

sont définies comme les dépenses militaires en

général, y compris les dépenses liées au personnel

(c.-à-d. les salaires et avantages sociaux des

troupes et du personnel civil), les opérations et

l'entretien (c.-à-d. les dépenses de fournitures

générales, de services et de transport),

l'équipement (par exemple, armes, autres

équipements militaires et équipement non

militaire), la construction (par exemple, des

bases militaires) et de la recherche et du

développement. »

Pour accéder au rapport complet 2018 de

SIPRI, en anglais, cliquer ici.

Le revenu brut mondial provenant des ventes

d'armes des 100 plus grandes sociétés de

production d'armes et de services militaires au

monde, à l'exclusion de la Chine, était

de 420 milliards de dollars en 2018, soit une

augmentation de 4,6 % par rapport

à 2017. Ce total annuel en dollars constants

de 2018 était de 47 % de plus

qu'en 2002. La croissance de 2017

à 2018 est principalement attribuable aux

ventes des cinq principales sociétés américaines

qui, selon l'Institut international de recherche

sur la paix de Stockholm (SIPRI), « peuvent être

attribuées à l'augmentation des dépenses

militaires mondiales, en particulier

l'augmentation des dépenses américaines

de 2017 à 2018 ».

Les ventes de 70 entreprises basées aux

États-Unis et en Europe

représentent 83 % du total des ventes

d'armes du Top 100. À 348 milliards de

dollars en 2018, leurs ventes d'armes

combinées étaient de 5,2 % supérieures à

celles de 2017, augmentation essentiellement

attribuable aux entreprises américaines. Les

ventes d'armes des sociétés du Top 100 basées

en Europe ont totalisé 102 milliards de

dollars en 2018 et une bonne partie de cette

production s'est faite aux États-Unis. Par

exemple, les ventes d'armes de la filiale

américaine de BAE Systems se sont élevées à

environ 10 milliards de dollars en 2018,

soit 48 % des ventes d'armes totales de

BAE Systems de 21,2 milliards de dollars.

Dix entreprises en Russie figurent dans le

Top 100 avec un revenu brut combiné

de 36,2 milliards de dollars. Le SIPRI

signale que, bien que ce chiffre soit resté

pratiquement inchangé par rapport à 2017,

leur part des ventes totales d'armes dans le

Top 100 est passée de 9,7 %

à 8,6 % en 2018 en raison de « la

croissance substantielle des ventes combinées

d'armes des entreprises américaines et

européennes ».

Le plus grand producteur d'armes de la Russie,

Almaz-Antey, était la seule entreprise russe

classée dans le Top 10 (au 9e rang) et

représentait 27 % du total des ventes

d'armes des entreprises russes dans le

Top 100. Les ventes d'armes d'Almaz-Antey ont

augmenté de 18 % en 2018, pour

atteindre 9,6 milliards de dollars, « en

raison non seulement de la forte demande

intérieure, mais également de la croissance

continue des ventes à l'étranger, en particulier

du système de défense aérienne S-400 », écrit

la chercheuse du SIPRI Alexandra Kuimova.

Vingt entreprises du Top 100 se trouvent en

dehors des États-Unis, d'Europe et de Russie. Six

sont au Japon, trois en Israël, en Inde et en

République de Corée (Corée du sud), deux en

Turquie et une à Singapour, en Australie et au

Canada (CAE Inc. au 87e rang avec 1,01

milliard de dollars de ventes d'armes, soit une

croissance sur un an de 19 %).

Les six sociétés japonaises ont réalisé un revenu

brut combiné de la vente d'armes de 9,9

milliards de dollars, ce qui

représente 2,4 % du total du

Top 100.

Les ventes d'armes de trois sociétés

israéliennes, d'une valeur de 8,7 milliards

de dollars, représentaient 2,1 % du

total du Top 100.

Les ventes d'armes combinées des trois sociétés

d'armes indiennes figurant dans le Top 100

s'élevaient à 5,9 milliards de dollars

en 2018.

Les trois sociétés basées en Corée du sud ont

réalisé des ventes d'armes combinées de 5,2

milliards de dollars en 2018,

soit 1,2 % du total du Top 100.

Les ventes d'armes des deux sociétés turques

figurant dans le Top 100 ont augmenté

de 22 % en 2018, pour

atteindre 2,8 milliards de dollars. Le SIPRI

écrit : « La Turquie cherche à développer et

à moderniser son industrie de l'armement et les

entreprises turques ont continué de bénéficier de

ces efforts en 2018. »

- Yves Engler -

La plupart des Canadiens seraient surpris

d'apprendre que le soleil ne se couche jamais sur

les Forces armées dont ils sont les contribuables.

Ce pays n'est pas officiellement en guerre et

pourtant plus de 2 100 soldats canadiens

sont déployés ici et là dans le monde. Selon les

Forces armées, ces soldats participent à 28

missions internationales.

Il y a 850

troupes canadiennes en Irak et dans les environs.

Deux cents membres de forces spéciales hautement

qualifiées ont formé des forces kurdes et leur

fournissent du soutien au combat, ces mêmes forces

qui sont souvent accusées de nettoyage ethnique

dans les régions de l'Irak qu'elles ont capturées.

Un détachement d'hélicoptères tactiques, des

officiers du renseignement et un hôpital militaire

ainsi que 200 Canadiens, à partir d'une base

au Koweït, appuient les forces spéciales en Irak. Il y a 850

troupes canadiennes en Irak et dans les environs.

Deux cents membres de forces spéciales hautement

qualifiées ont formé des forces kurdes et leur

fournissent du soutien au combat, ces mêmes forces

qui sont souvent accusées de nettoyage ethnique

dans les régions de l'Irak qu'elles ont capturées.

Un détachement d'hélicoptères tactiques, des

officiers du renseignement et un hôpital militaire

ainsi que 200 Canadiens, à partir d'une base

au Koweït, appuient les forces spéciales en Irak.

Avec la mission des forces spéciales, le Canada

commande la mission de l'OTAN en Irak. La

brigadière générale Jennie Carigan commande près

de 600 soldats de l'OTAN, dont 250

Canadiens.

Un nombre comparable de troupes est stationné sur

les frontières de la Russie. Près de 600

Canadiens font partie d'une mission de l'OTAN

dirigée par le Canada en Lettonie et 200

soldats font partie d'un projet de formation en

Ukraine. Soixante-quinze membres du personnel des

Forces armées canadiennes sont présentement en

Roumanie.

Certaines opérations plus limitées sont cependant

hautement politiques. Sous l'égide d'Opération

Proteus, une douzaine de soldats contribuent au

Bureau de coordination de sécurité des États-Unis,

un soutien à l'appareil de sécurité mis en place

pour protéger l'Autorité palestinienne de la

colère populaire en raison de son acquiescement à

la colonisation israélienne continue.

Par le biais de l'Opération Fondation, 15

soldats contribuent aux efforts anti-terroristes

des États-Unis en Moyen-Orient, en Afrique du Nord

et en Asie du Sud-Ouest. En tant que participant à

l'Opération Fondation, le brigadier-général A.R.

Day, par exemple, dirige le Centre d'opérations

aérospatiales conjointes dans la base de l'armée

américaine d'Al Udeid au Qatar.

Au nombre des 2 100 soldats mentionnés

par l'armée, il faut ajouter les centaines, sinon

les milliers, de membres du personnel naval qui

patrouillent les points chauds partout dans le

monde. Récemment, un ou deux navires canadiens —

avec près de 200 membres du personnel chacun

— ont patrouillé l'Asie de l'Est. Les navires

apportent un renfort à la campagne des États-Unis

pour isoler la Corée du nord et appliquer les

sanctions de l'ONU. Ces navires canadiens ont

aussi participé à des exercices belliqueux «

liberté de naviguer » dans les eaux

internationales que revendique Pékin dans le sud

de la mer de Chine, le détroit de Taiwan et l'est

de la mer de Chine.

Un navire canadien patrouille aussi la mer

d'Arabie et le golfe Persique. Récemment, des

navires canadiens sont aussi entrés dans la mer

Noire, aux frontières de la Russie. Des navires

canadiens sont aussi fréquemment déployés dans les

Caraïbes.

Il faut ajouter aux 2 100 soldats les

colonels appuyés par des sergents et parfois un

second officier qui sont des attachés militaires

basés dans 30 postes diplomatiques partout

dans le monde (et qui ont des accréditations

transfrontalières dans les pays voisins).

Aussi, 150 membres du personnel militaire

sont stationnés dans le quartier général du

Commandement de défense aérospatiale de l'Amérique

du Nord au Colorado et un nombre plus restreint au

centre de NORAD près de Tampa Bay, en Floride. Ces

bases soutiennent des frappes américaines dans

plusieurs endroits.

Des dizaines de soldats canadiens sont stationnés

dans les quartiers généraux de l'OTAN à Bruxelles.

Ils assistent cette organisation dans ses

déploiements internationaux.

Il est possible qu'il y ait des déploiements qui

ne sont pas mentionnés ici. Des dizaines de

soldats canadiens participent à des programmes

d'échange avec les États-Unis et d'autres armées

et certains pourraient participer à des

déploiements à l'étranger. Aussi, les forces

spéciales canadiennes peuvent être déployées sans

que cela soit rendu public, comme cela s'est

produit à de nombreuses reprises.

L'ampleur de l'intervention militaire

internationale est incompatible avec l'idée d'une

force qui défend le Canada. C'est pourquoi des

représentants militaires parlent de l'importance

d'une « défense vers l'avant ». Selon Protection,

sécurité Engagement, qui énonce la politique

de défense du gouvernement canadien de 2017,

le Canada doit « répondre activement aux menaces à

l'étranger pour assurer la stabilité au

pays » et « la défense du Canada et des

intérêts canadiens requiert [...] un engagement

actif à l'étranger ».

Évidemment, cette logique peut servir à justifier

la participation du Canada à d'infinies activités

militaires dirigées par les États-Unis. Voilà la

vraie raison pour laquelle le soleil ne se couche

jamais sur les Forces armées canadiennes.

États-Unis

Le 18 décembre 2019, la Chambre des

représentants, où les représentants du Parti

démocrate sont majoritaires, a voté pour la

destitution du président Donald Trump en adoptant

deux motions : dans l'une, Trump est accusé

d'abus de pouvoir et dans l'autre d'obstruction au

Congrès. Selon le Règlement du Sénat, un procès de

destitution commence le lendemain du jour où la

Chambre dépose les articles de destitution à moins

que ce jour ne soit un dimanche. Une fois que le

Sénat est saisi, il doit d'abord voter sur les

règles pour le procès de destitution et déterminer

quels seront les témoins appelés/autorisés à

comparaître. Les républicains détiennent une

majorité de 53-47 au Sénat, et 67 voix

sont nécessaires pour condamner un président.

Toutefois, après

avoir voté la mise en accusation du président, les

démocrates à la Chambre ont pris la décision de

retarder la transmission des chefs d'accusation au

Sénat. La présidente de la Chambre des

représentants, Nancy Pelosi, a parlé de la crainte

que les républicains qui dominent le Sénat ne

tiennent pas un « procès équitable ». En

clair, les démocrates ne sont ni d'accord avec les

règles que les républicains cherchent à établir

pour le procès au Sénat, ni avec les témoins

proposés, s'il y en a. C'est la première fois

qu'une procédure de destitution d'un président est

entamée alors que les deux chambres du Congrès ne

sont pas dominées par le même parti. Il n'est pas

clair si les tractations qui ont lieu donneront

satisfaction à l'un ou l'autre des partis dans

cette affaire. Étant donné la façon dont les

factions rivales parmi les dirigeants et leurs

représentants s'alignent actuellement, peu de gens

pensent que la destitution du président réussira.

Entre temps les deux chambres devraient prendre un

congé de deux semaines pour la période des fêtes. Toutefois, après

avoir voté la mise en accusation du président, les

démocrates à la Chambre ont pris la décision de

retarder la transmission des chefs d'accusation au

Sénat. La présidente de la Chambre des

représentants, Nancy Pelosi, a parlé de la crainte

que les républicains qui dominent le Sénat ne

tiennent pas un « procès équitable ». En

clair, les démocrates ne sont ni d'accord avec les

règles que les républicains cherchent à établir

pour le procès au Sénat, ni avec les témoins

proposés, s'il y en a. C'est la première fois

qu'une procédure de destitution d'un président est

entamée alors que les deux chambres du Congrès ne

sont pas dominées par le même parti. Il n'est pas

clair si les tractations qui ont lieu donneront

satisfaction à l'un ou l'autre des partis dans

cette affaire. Étant donné la façon dont les

factions rivales parmi les dirigeants et leurs

représentants s'alignent actuellement, peu de gens

pensent que la destitution du président réussira.

Entre temps les deux chambres devraient prendre un

congé de deux semaines pour la période des fêtes.

Cependant, il ressort clairement du spectacle qui

se donne à la Chambre des représentants que la

procédure de destitution ne force pas le président

à rendre compte de ses actes et que le tout sert à

priver le peuple américain d'un point de vue qui

favorise sa lutte pour s'investir du pouvoir.

« Le président doit rendre des comptes, personne

n'est au-dessus de la loi », a annoncé Nancy

Pelosi. La procédure de destitution est présentée

comme un mécanisme qui permet d'exiger des comptes

et, plus généralement, cette procédure est censée

envoyer le message au public que le « système

fonctionne » et qu'il n'est pas nécessaire de

lutter pour de nouveaux arrangements.

En fait, les dispositions actuelles ne règlent

pas les luttes intestines entre les factions de la

classe dirigeante. Le scénario deguerre civile

entre les factions dirigeantes aux États-Unis,

ainsi que les chefs d'accusation très limités de

destitution qui sont présentés - abus de pouvoir,

mais seulement en ce qui concerne l'affaire

Ukraine/Biden, et obstruction de la justice - font

douter que la procédure de destitution obligera le

président Trump à rendre des comptes.

Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne

les crimes qui préoccupent le plus le peuple, qui

sont complètement absents des chefs d'accusation

bien que les preuves soient accablantes. Il s'agit

notamment des actes criminels de séparation des

familles et des camps d'internement des enfants,

même de bébés. Il y a également les crimes de

guerre, ceux commis contre le Yémen, l'Irak et

l'Afghanistan avec l'utilisation de drones et

d'armes chimiques et d'autres armements. Ils

comprennent la punition collective de populations

entières en utilisant des sanctions comme celles

imposées au Venezuela, à Cuba, à la République

populaire démocratique de Corée, à l'Iran et à

bien d'autres pays.

Voice of Revolution, le journal de

l'Organisation marxiste-léniniste des États-Unis,

indique que les gens à travers le pays, ainsi que

ceux qui résident à l'étranger, mènent des

batailles pour les droits et exigent des

changements sur ces questions.[1] On lit dans le

journal :

« La procédure de destitution ne force pas le

gouvernement à rendre des comptes alors qu'il

refuse de le faire. Parmi les nombreuses actions

qui ont eu lieu, on compte les manifestations aux

États-Unis et les milliers d'autres

internationalement pour défendre la Terre Mère

le 29 novembre et la poursuite des

manifestations hebdomadaires partout à travers le

pays, la continuation des actions communes des

deux côtés de la frontière sud pour défendre les

migrants ainsi que le récent verdict de

non-culpabilité d'un militant qui a aidé deux

jeunes migrants à traverser le désert en Arizona,

les actions contre la guerre, notamment contre

l'OTAN à Londres, à New York et ailleurs, les

grèves des enseignants qui prennent leurs

responsabilités sociales sur des problèmes comme

l'itinérance et le manque de conseillers et

d'infirmières dans leurs écoles et bien d'autres

encore.

« Ces batailles

pour la démocratie contribuent aux efforts

déployés partout au pays pour faire entendre la

voix des revendications du peuple et pour

l'affirmation de ses droits. Elles mettent en

évidence également la question centrale de la

bataille de la démocratie d'aujourd'hui, de qui

décide, la minorité ou la majorité ? La

bataille de la démocratie est la bataille pour

faire avancer le contenu et la forme de la

démocratie et mettre en place les institutions qui

la servent pour qu'elle corresponde à l'époque

moderne. Il faut donner au peuple, à la majorité,

le pouvoir de gouverner et de décider. C'est cette

démocratie qui mettrait en place les moyens pour

que soit respectée la volonté antiguerre et

prosociale du peuple qu'expriment les nombreuses

actions, réunions, pétitions, grèves. C'est

précisément ce que les dirigeants s'efforcent

d'empêcher. La procédure de destitution fait

partie de cet effort visant à entraîner tout le

monde à prendre parti pour et contre pour un camp

ou l'autre, tout en tentant de détourner la lutte

du peuple pour devenir lui-même le décideur. « Ces batailles

pour la démocratie contribuent aux efforts

déployés partout au pays pour faire entendre la

voix des revendications du peuple et pour

l'affirmation de ses droits. Elles mettent en

évidence également la question centrale de la

bataille de la démocratie d'aujourd'hui, de qui

décide, la minorité ou la majorité ? La

bataille de la démocratie est la bataille pour

faire avancer le contenu et la forme de la

démocratie et mettre en place les institutions qui

la servent pour qu'elle corresponde à l'époque

moderne. Il faut donner au peuple, à la majorité,

le pouvoir de gouverner et de décider. C'est cette

démocratie qui mettrait en place les moyens pour

que soit respectée la volonté antiguerre et

prosociale du peuple qu'expriment les nombreuses

actions, réunions, pétitions, grèves. C'est

précisément ce que les dirigeants s'efforcent

d'empêcher. La procédure de destitution fait

partie de cet effort visant à entraîner tout le

monde à prendre parti pour et contre pour un camp

ou l'autre, tout en tentant de détourner la lutte

du peuple pour devenir lui-même le décideur.

« La démocratie à l'américaine assure la

domination d'une petite minorité sur la majorité,

problème que la destitution ne résoudra pas. Elle

ne règle pas non plus le problème de la

responsabilisation. La Constitution et la loi

actuelle ne prévoient aucun mécanisme qui permette

au peuple de tenir le président responsable de ses

crimes. Le ministère de la Justice dit depuis

longtemps qu'il est inconstitutionnel de porter

des accusations contre un président en exercice et

il ne l'a pas fait. Un citoyen ne peut pas non

plus arrêter un président en exercice, car une

telle tentative serait bloquée par les services

secrets et des accusations portées contre le

citoyen.

« La nécessité d'un mécanisme par lequel le

peuple peut tenir le président responsable des

crimes amène au premier plan la nécessité de faire

avancer la bataille de la démocratie - la bataille

pour de nouvelles institutions de gouvernance, une

nouvelle constitution, qui inclut la

responsabilisation. Les gens n'aiment pas du tout

le fait que le gouvernement, en particulier le

président, ait la capacité de commettre des crimes

en toute impunité. Même les élections, qui

permettraient, dit-on, de régler ce problème, ne

permettent pas de porter des accusations

criminelles. En effet, comme la destitution, il

s'agit d'un autre mécanisme où le peuple ne décide

pas du résultat ; le résultat est décidé par

la minorité qui domine.

« La bataille de la démocratie est la lutte pour

le pouvoir politique, la bataille pour de nouveaux

arrangements qui permettent au peuple de gouverner

et de décider. Une nouvelle constitution et les

nouvelles institutions devraient servir à

harmoniser les relations humaines du présent,

l'ensemble des relations entre les êtres humains

et entre les êtres humains et la nature.

L'harmonisation et la responsabilisation sont

interreliées et c'est pourquoi cette question doit

également être abordée. Les pas faits aujourd'hui

dans cette direction comprennent l'intensification

des luttes organisées pour que le peuple, les

individus et les collectifs qui le composent,

puissent s'exprimer en leur nom, exprimer leurs

préoccupations et défendre leur propre ordre du

jour pour apporter les changements nécessaires.

Cela comprend la discussion et le débat sur le

problème de l'imputabilité, ce qu'il faut pour la

rendre possible et comment y parvenir en rapport

avec l'avancement de la bataille du peuple pour

gouverner et prendre des décisions. »

Note

1. Voice of Revolution, 13

décembre 2019

Par une variété de

moyens, des organisations de défense des droits de

l'immigration se font entendre et dénoncent les

détentions, les expulsions et la militarisation de

la frontière dans laquelle sont encore mobilisés

des milliers de soldats. Elles tiennent des

manifestations, font des propositions pour «

repenser » l'approche à l'immigration et

adopter des lois qui reconnaissent les droits,

fournissent de l'aide juridique et humanitaire sur

le terrain, de l'eau et de la nourriture par

exemple à ceux qui doivent traverser le désert,

font des poursuites judiciaires, etc. Par une variété de

moyens, des organisations de défense des droits de

l'immigration se font entendre et dénoncent les

détentions, les expulsions et la militarisation de

la frontière dans laquelle sont encore mobilisés

des milliers de soldats. Elles tiennent des

manifestations, font des propositions pour «

repenser » l'approche à l'immigration et

adopter des lois qui reconnaissent les droits,

fournissent de l'aide juridique et humanitaire sur

le terrain, de l'eau et de la nourriture par

exemple à ceux qui doivent traverser le désert,

font des poursuites judiciaires, etc.

Les revendications comprennent un moratoire

immédiat sur les expulsions et les détentions et

leur élimination. Elles appellent à « mettre

l'accent sur les droits des travailleurs » au

pays et à l'étranger, en considérant l'immigration

comme un enjeu mondial où les États-Unis

contribuent beaucoup à la violence et à la

dévastation qui frappent les peuples au pays et à

l'étranger. Il existe une reconnaissance que les

détentions et qu'un grand nombre des expulsions,

qui ont été faites sous Bush et Obama, sont des

crimes. Le gouvernement continue d'agir en toute

impunité et personne ne rend de comptes pour les

morts, la violence et la séparation de familles

qui se produisent sur une base quotidienne.

Les résidents des villes dans tout le pays

dénoncent régulièrement la séparation des familles

et les détentions, en particulier celles des

enfants. Plusieurs disent que « tout cela n'est

pas mon Amérique » et se joignent aux luttes

pour les droits et pour une nouvelle direction du

pays qui est prosociale et prohumanité.

En opposition à ce que réclame le public, les

camps de détention continuent de se répandre, ce

qui indique qu'ils ne sont pas uniquement pour les

immigrants et les réfugiés, mais pour ceux qui

font du travail d'organisation et que le

gouvernement cible en tant que « menaces ».

Ou alors, comme cela s'est déjà produit, ils sont

accusés de trafic humain simplement pour avoir

fourni de l'aide à des immigrants sans papiers.

Cela veut donc dire que non seulement le

gouvernement ne rend pas de comptes, mais qu'il

criminalise ceux qui organisent la défense des

droits. La militarisation accrue de la frontière

et les camps de détention dans des installations

militaires indiquent de manière toujours plus

claire que, loin de résoudre quelque problème que

ce soit, le gouvernement criminalise encore plus

la résistance, y compris l'aide humanitaire.

Les différentes organisations qui défendent les

droits au pays et à l'étranger contribuent à

ouvrir une voie qui défend les intérêts des

peuples. C'est cet esprit et cette prise de

position que personne n'est illégal et que nous

formons une seule humanité engagée dans une seule

lutte pour nos droits que nous allons renforcer le

travail qui est organisé.

La nécessité d'une

politique indépendante de la classe ouvrière

et d'une direction prosociale antiguerre pour

l'économie

Dans une série d'articles, les médias de masse

ont dressé un sombre tableau des conditions de vie

inhumaines aux États-Unis. Ils ont décrit les

conditions sociales intenables de nombreuses

personnes dans les villes de la Californie et du

nord-ouest, de New York et d'ailleurs. Ville après

ville, des milliers de personnes vivent dans les

rues et dans les parcs, avec un accès limité à des

installations sanitaires et aux autres services

publics. La situation du logement des travailleurs

de la Silicon Valley est si désespérée qu'Apple a

décidé d'investir 2,5 milliards de dollars

pour construire des logements locatifs pour ses

travailleurs et d'autres sur des terrains qu'elle

possède à San Francisco.

Le New York Times a détaillé de graves

problèmes sociaux en matière de soins de santé,

d'éducation, de logement et l'influence

corruptrice des gros capitaux du système des

partis cartellisés démocrate et républicain. Les

articles laissent entendre que l'inégalité de la

richesse sociale entre riches et pauvres est le

problème fondamental et non le symptôme d'un

problème plus profond, et qu'une répartition de la

richesse accumulée est nécessaire pour résoudre

les problèmes sociaux.

D'autres articles

réfutent cette approche et affirment que le « rêve

américain » de devenir riche et de faire «

chacun pour soi » a permis à la nation de

dominer les affaires mondiales et que la

répartition de la richesse est contraire au « mode

de vie américain ». Le conflit est souvent

présenté comme une différence dans les visions du

monde et les énoncés de politique des deux partis

cartellisés établis et au sein du Parti démocrate. D'autres articles

réfutent cette approche et affirment que le « rêve

américain » de devenir riche et de faire «

chacun pour soi » a permis à la nation de

dominer les affaires mondiales et que la

répartition de la richesse est contraire au « mode

de vie américain ». Le conflit est souvent

présenté comme une différence dans les visions du

monde et les énoncés de politique des deux partis

cartellisés établis et au sein du Parti démocrate.

Les articles sur l'inégalité des richesses

s'appuient, entre autres, sur les recherches

récentes des économistes Emmanuel Saez et Gabriel

Zucman, qui figurent dans leur livre Le

Triomphe de l'injustice : Comment les

riches esquivent les impôts et comment faire

pour qu'ils les payent, dans lequel ils

soutiennent que la concentration de la richesse

dans les mains de quelques-uns est devenue si

grande qu'elle devient intenable, ce qui entraîne

des problèmes sociaux non résolus que seule une

augmentation de l'impôt pour les riches peut

résoudre.

Les données révèlent que 400 familles

américaines possèdent actuellement plus de

richesses sociales que la population totale de

personnes d'ascendance africaine, soit

environ 48 millions, plus le quart de celles

d'ascendance latino-américaine et hispanique, soit

un autre 14 millions. La tranche la plus

riche des 0,1 % a accaparé une partie

presque trois fois plus grande de la richesse

sociale des États-Unis, passant de 7 %

à 20 %, entre la fin des

années 1970 et 2016, tandis que la

tranche inférieure des 90 % a vu sa part

de la richesse passer de 35 % à

25 %.

Les 130 000 familles les plus riches

des États-Unis détiennent maintenant presque

autant de richesse sociale que les 117

millions de familles les plus pauvres réunies.

Le 1 % supérieur possède 42 %

de l'ensemble de la richesse sociale du pays. Les

articles ne précisent pas ce qui constitue la

richesse à part donner des références générales

sur la propriété d'actions et d'obligations, la

propriété de sociétés et de biens immobiliers, des

maisons, des voitures, des revenus disponibles,

etc.

De cette masse de richesses accumulées et

d'investissements, de propriété de biens et de

sociétés et de postes de cadres dirigeants et

d'administrateurs, les individus les plus riches,

qui représentent 1 % de la population

totale, réalisent des revenus annuels

correspondant à 20 % du total des

revenus déclarés aux États-Unis. Cependant, les

revenus déclarés par la grande majorité des

travailleurs ne proviennent pas des

investissements et de la propriété, mais de la

vente de leur capacité de travail à ceux qui

possèdent et contrôlent l'économie socialisée.

Selon les recherches sur les impôts effectuées

par Saez et Zucman, les familles dans la tranche

du 0,1 % les plus riches vont

devoir 3,2 % de leur richesse et de

leurs revenus totaux en impôts fédéraux, étatiques

et locaux pour 2019, tandis que

les 99 % de la tranche inférieure vont

devoir 7,2 % de leur richesse et de

leurs revenus accumulés.

Les données et les analyses sont centrées sur la

possession et la distribution de la richesse

sociale sous forme d'argent. À partir de là,

l'analyse aboutit à la conclusion que

l'augmentation de la charge fiscale des riches

réglera les problèmes auxquels le peuple fait

face. Mais le manque d'argent est-il la cause des

terribles conditions et problèmes sociaux ?

Saez et Zucman

invoquent une période de l'histoire des

États-Unis, du début de la Deuxième Guerre

mondiale aux années 1970, où les riches

payaient beaucoup plus d'impôts et où leur part de

la richesse était le tiers de celle qu'ils

contrôlent aujourd'hui. Or, cela n'a pas mené à la

réalisation du droit de tous à la santé, à

l'éducation, au logement, à des installations

sanitaires et à la sécurité durant la retraite et

lorsqu'ils sont blessés, malades ou handicapés.

L'augmentation des fonds entre les mains du

gouvernement par rapport à la richesse sociale

totale pendant et après la Deuxième Guerre

mondiale a mené à la militarisation de l'économie

américaine. L'élite dirigeante des États-Unis n'a

pas utilisé l'augmentation des fonds pour garantir

les droits des Américains avec des programmes

sociaux étendus et des services publics gratuits,

mais pour établir des milliers de bases militaires

aux États-Unis et dans le monde entier, mener des

guerres incessantes sous le drapeau impérialiste

de « l'endiguement du communisme » et

construire son arsenal d'armes modernes, notamment

des flottes militaires, des avions de guerre, des

chars, de l'artillerie, des fusils d'assaut et un

grand nombre de bombes et de missiles nucléaires. Saez et Zucman

invoquent une période de l'histoire des

États-Unis, du début de la Deuxième Guerre

mondiale aux années 1970, où les riches

payaient beaucoup plus d'impôts et où leur part de

la richesse était le tiers de celle qu'ils

contrôlent aujourd'hui. Or, cela n'a pas mené à la

réalisation du droit de tous à la santé, à

l'éducation, au logement, à des installations

sanitaires et à la sécurité durant la retraite et

lorsqu'ils sont blessés, malades ou handicapés.

L'augmentation des fonds entre les mains du

gouvernement par rapport à la richesse sociale

totale pendant et après la Deuxième Guerre

mondiale a mené à la militarisation de l'économie

américaine. L'élite dirigeante des États-Unis n'a

pas utilisé l'augmentation des fonds pour garantir

les droits des Américains avec des programmes

sociaux étendus et des services publics gratuits,

mais pour établir des milliers de bases militaires

aux États-Unis et dans le monde entier, mener des

guerres incessantes sous le drapeau impérialiste

de « l'endiguement du communisme » et

construire son arsenal d'armes modernes, notamment

des flottes militaires, des avions de guerre, des

chars, de l'artillerie, des fusils d'assaut et un

grand nombre de bombes et de missiles nucléaires.

L'État des États-Unis ne manque pas d'argent. Son

budget de guerre annuel s'élève à environ un

billion de dollars et des milliards de plus sont

consacrés à la « sécurité intérieure », à

d'innombrables agences d'espionnage et de police

internes et externes, à l'ingérence «

diplomatique » dans les affaires souveraines

d'autrui, aux stratagèmes pour payer les riches

pour la grande entreprise, à la propagande

impérialiste pro-guerre, à l'armement de

mercenaires et aux prisons pour incarcérer plus de

deux millions de ses citoyens.

La recherche et la série d'articles dans les

médias de masse qui mènent à la conclusion que la

cause de l'impossibilité de résoudre les problèmes

est le manque d'argent ne tiennent pas compte des

rapports de production dépassés entre la classe

ouvrière et l'oligarchie financière et de la

contradiction entre le caractère socialisé de

l'économie et son contrôle par des intérêts privés

concurrents, qui sont la racine du problème de

l'inégalité et du manque de pouvoir des

travailleurs face à leurs conditions. Ceux qui

travaillent et vendent leur capacité de travail

aux riches n'ont aucun contrôle économique ou

politique sur l'économie et n'ont accès qu'à la

partie de la valeur nouvelle qu'ils produisent qui

leur est versée en salaires et par les programmes

sociaux qui existent en échange de leur capacité à

travailler.

Les riches qui possèdent et contrôlent les forces

productives, la direction de l'économie et le

système politique de partis cartellisés des partis

démocrate et républicain exproprient la valeur

ajoutée de la valeur nouvelle que les travailleurs

produisent. La fiscalité est devenue un moyen

général de l'oligarchie financière pour reprendre

aux travailleurs ce qui leur a été payé en échange

de leur capacité de travailler. L'élite dirigeante

des factions concurrentes de l'oligarchie

financière et leurs représentants politiques

contrôlent la manière dont cette valeur est

distribuée et utilisée. Les rapports de production

dominants dictent le contrôle des impérialistes

dominants sur l'économie et sa direction. La

politique du système de partis cartellisés des

partis démocrate et républicain reflète le

contrôle et la domination des factions

concurrentes de l'élite dirigeante.

La plupart des programmes sociaux, comme

l'éducation et les soins de santé, augmentent la

valeur de la capacité de travailler de la classe

ouvrière. Les entreprises qui consomment cette

valeur devraient la payer non pas sous forme

d'impôts, mais en payant directement les

institutions qui produisent la valeur. Pour

accroître la valeur reproduite individuelle et

sociale, il faut prendre des mesures pour

accroître les investissements dans les programmes

sociaux et les services publics gratuits,

augmenter les salaires, les pensions et les

avantages sociaux des travailleurs, arrêter de

payer les riches et donner une nouvelle

orientation antiguerre et prosociale à l'économie.

La classe ouvrière des États-Unis fait face à une

lutte de classe pour s'organiser comme force

sociale viable capable de défendre ses droits,

d'obliger les riches à augmenter la valeur

reproduite que les travailleurs reçoivent en

échange de leur capacité de travail et, par sa

propre politique indépendante, d'ouvrir la voie du

renouveau démocratique et à une nouvelle direction

de l'économie.

Le programme politique indépendant et le projet

d'édification de la nation de la classe ouvrière

et de ses alliés pour se donner le pouvoir par le

renouveau démocratique doivent comprendre

l'augmentation des investissements dans les

programmes sociaux et des services publics

gratuits pour garantir les droits de tous et de

toutes, ainsi que des actions pour arrêter de

payer les riches et pour démanteler l'économie de

guerre et donner à l'économie une nouvelle

direction prosociale. Cela peut être accompli par

le développement de la politique indépendante

organisée de la classe ouvrière et de sa propre

pensée, conception du monde et ordre du jour

contre la politique, la conception du monde et

l'ordre du jour des riches et leur système

politique de partis cartellisés des factions

concurrentes de l'oligarchie financière.

La classe ouvrière et ses alliés doivent

développer leur propre politique indépendante,

leurs médias, leur voix et leur personnalité

démocratique. Ils ne peuvent pas compter sur les

riches et leurs représentants politiques du

système de partis cartellisés et des médias de

masse pour agir ou parler en leur nom, pour

résoudre les problèmes sociaux auxquels le pays

fait face, donner une nouvelle direction

prosociale et antiguerre à l'économie et au pays

et ouvrir la voie à l'émancipation de la classe

ouvrière.

Développements en Amérique latine

et dans les Caraïbes

- Déclaration du XVIIe Sommet des

chefs d'État et de gouvernement de l'ALBA-TCP -

1. Les chefs d'État et de gouvernement et les

chefs de délégations des pays membres et invités

de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de

Notre Amérique-Traité de commerce entre les

peuples (ALBA-TCP), se sont réunis à La Havane à

l'occasion du 15e anniversaire de l'Alliance,

fondée par Fidel Castro et Hugo Rafael Chavez,

avec la ferme volonté de l'approfondir en tant

qu'expression des aspirations à l'indépendance

régionale et rempart de l'intégration face aux

menaces croissantes contre l'autodétermination, la

souveraineté, la paix et la stabilité régionales.[1]

2. Nous

revendiquons les idées de Bolivar, Marti, San

Martin, Sucre, O'Higgins, Petion, Morazan,

Sandino, Maurice Bishop, Garvey, Tupac Katari,

Bartolina Sisa, Chatoyer et d'autres héros de

l'indépendance. 2. Nous

revendiquons les idées de Bolivar, Marti, San

Martin, Sucre, O'Higgins, Petion, Morazan,

Sandino, Maurice Bishop, Garvey, Tupac Katari,

Bartolina Sisa, Chatoyer et d'autres héros de

l'indépendance.

3. Nous soulignons que l'unité et l'intégration

régionales sont le seul moyen de faire face à la

domination exercée par les structures hégémoniques

du pouvoir mondial, qui ont laissé nos peuples

dans une situation historique de subordination.

4. Nous exprimons que l'ALBA-TCP est le premier

front d'intégration authentiquement

latino-américain et caribéen, fondé sur les

principes de solidarité, de justice sociale, de

défense de l'indépendance et de la souveraineté,

d'autodétermination des peuples, de coopération et

de complémentarité économiques, fruit de la

profonde vocation intégrationniste de ses membres

et de leur volonté politique de progresser

ensemble vers un développement durable.

5. Nous soulignons les réalisations sociales de

l'ALBA-TCP, axées sur les êtres humains, sans

distinction d'origine ethnique, sociale, de

croyance ou de position politique.

6. Nous soulignons le Programme

d'alphabétisation, la mission Miracle, le

programme de soins pour les handicapés, le

Programme de cardiologie pour enfants d'Amérique

latine, la formation de médecins intégraux à

l'École latino-américaine de médecine à Cuba et au

Venezuela, et PetroCaribe, ainsi que les Maisons

de l'ALBA, les Jeux sportifs ALBA, TeleSur et

Radio del Sur.

7. Nous soulignons les progrès réalisés par

l'ALBA-TCP dans le domaine économique et

financier, notamment 11 ans après la création

de la Banque de l'ALBA, période au cours de

laquelle divers projets ont été mis en oeuvre.

8. Nous ratifions notre engagement à construire

un modèle alternatif de souveraineté économique,

exprimé dans une Nouvelle architecture financière,

afin de consolider un système d'échanges et de

coopération solidaire, participatif et

complémentaire.

9. Nous réaffirmons notre volonté de continuer à

travailler et à coopérer dans la lutte contre le

changement climatique, un phénomène qui est le

produit du système capitaliste, avec ses modes de

production et de consommation irrationnels

10. Nous mettons l'accent sur la participation et

la pleine présence des mouvements sociaux, des

mouvements de solidarité et des secteurs

populaires dans le processus d'intégration, afin

de progresser dans la construction de sociétés

inclusives, culturellement diverses et

responsables.

11. Nous condamnons la politique agressive et

interventionniste du gouvernement des États-Unis

qui, avec la complicité des oligarchies nationales

et des médias corporatifs, associée aux

conséquences de l'application brutale de modèles

néolibéraux inhumains, sont les principales causes

de la dangereuse instabilité régionale.

12. Nous rappelons que la politique actuelle du

gouvernement des États-Unis à l'égard de Notre

Amérique pose des problèmes qui entraînent des

violations manifestes des principes consacrés par

la Charte des Nations unies et le droit

international, ainsi que des postulats de la

Proclamation de l'Amérique latine et des Caraïbes

comme Zone de paix.

13. Nous rejetons les menaces de recours à la

force du gouvernement des États-Unis contre la

République bolivarienne du Venezuela et le

maintien et l'expansion des mesures coercitives

unilatérales criminelles contre son peuple. Nous

manifestons notre soutien à la Révolution

bolivarienne, à l'unité civile et militaire de son

peuple et au président constitutionnel du

Venezuela.

14. Nous rejetons l'activation du Traité

interaméricain d'assistance réciproque (TIAR)

contre la République bolivarienne du Venezuela,

qui représente un danger pour la paix, et pourrait

faciliter la fabrication d'un prétexte et jeter

les bases pour une éventuelle intervention

militaire.

15. Nous condamnons le coup d'État contre le

gouvernement constitutionnel d'Evo Morales en

Bolivie, qui constitue une expression claire de la

stratégie impérialiste des États-Unis et de leur

intention permanente de violer l'autodétermination

de nos peuples. La complicité de l'oligarchie

bolivienne dans l'attaque violente contre les

institutions démocratiques et le soutien d'autres

oligarchies de la région à cette violation

flagrante de l'État de droit et des droits de

l'Homme, ne laissent planer aucun doute.

16. Nous soulignons qu'en vue de récupérer les

espaces conquis par les peuples avec des

gouvernements progressistes, le gouvernement des

États-Unis, en collusion avec les oligarchies de

la région, relance des méthodes qui semblaient

avoir été surmontées en Amérique latine et

applique de nouvelles formules de guerre non

conventionnelle.

17. Nous dénonçons le fait qu'en Bolivie,

l'intolérance, le racisme et la répression brutale

contre les mouvements sociaux et les peuples

autochtones se sont multipliés, avec la ferme

volonté de renverser les acquis obtenus sous la

présidence d'Evo Morales Ayma.

18. Nous dénonçons le fait que les menaces et les

tentatives répétées de déstabilisation contre le

gouvernement légitime de la République soeur du

Nicaragua constituent une violation du Droit

international. Le gouvernement sandiniste du

Nicaragua et son président, Daniel Ortega

Saavedra, comptent sur notre solidarité et notre

soutien.

19. Nous exprimons notre solidarité avec le

peuple frère du Commonwealth de la Dominique et

félicitons le premier ministre Roosevelt Skerrit

pour sa réélection

20. Nous rejetons les actions d'ingérence contre

le Suriname et les tentatives de déstabilisation

de ce pays. Le gouvernement constitutionnel du

Suriname et son président, Desiré Bouterse,

comptent sur notre solidarité et notre soutien.

21. Nous rejetons fermement l'application de la

Doctrine Monroe. Nous exigeons le respect de

l'autodétermination de nos peuples, de la

souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la

non-ingérence dans les affaires intérieures des

États, le règlement pacifique des différends

internationaux, le rejet du recours ou de la

menace du recours à la force, tout en dénonçant le

recours à des méthodes de guerre non

conventionnelles pour renverser des gouvernements

légitimes et l'imposition de mesures coercitives

unilatérales.

22. Nous déclarons que la montée des

gouvernements néolibéraux au pouvoir politique

dans la région a entraîné un renversement évident

des politiques sociales dans plusieurs pays, une

augmentation des taux de pauvreté et des

inégalités sociales.

23. Nous déclarons que la corruption croissante

des gouvernements néolibéraux, leur exercice du

pouvoir pour maximiser les profits des sociétés

transnationales et des élites privilégiées ;

la violence et la brutalité policière, ont

provoqué l'explosion de manifestations dans Notre

Amérique.

24. Nous dénonçons le mensonge inventé par les

États-Unis voulant attribuer aux membres de cette

Alliance la responsabilité dans l'organisation des

protestations populaires massives dans la région

25. Nous condamnons la distorsion honteuse de la

réalité latino-américaine par les États-Unis et

les élites oligarchiques de la région qui

cherchent à cacher la véritable origine des

manifestations.

26. Nous rejetons les champions autoproclamés des

droits de l'Homme et de la démocratie, qui ont de

plus en plus recours à la militarisation et à la

répression pour soutenir le modèle néolibéral en

crise. Le soutien de plusieurs gouvernements à la

répression brutale dans plusieurs pays et le

silence complice d'autres pays est inacceptable.

27. Nous condamnons les actions systématiques du

gouvernement des États-Unis visant à discréditer

et à saboter la coopération internationale fournie

par Cuba dans le domaine de la santé dans des

dizaines de pays, qui a bénéficié à des millions

de personnes, ainsi que les pressions énormes

exercées contre plusieurs gouvernements pour

interrompre l'accueil de la coopération cubaine.

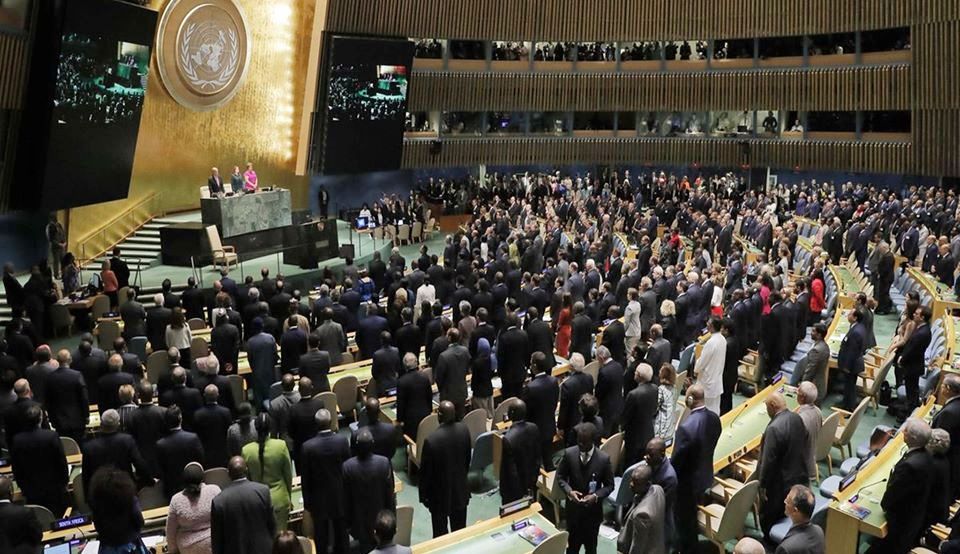

28. Nous saluons l'adoption par l'Assemblée

générale des Nations Unies de la résolution

intitulée « Nécessité de lever le blocus

économique, commercial et financier imposé à Cuba

par les États-Unis d'Amérique » par 187

voix pour, ce qui démontre une fois de plus

l'isolement massif du gouvernement étasunien. La

décision regrettable du gouvernement brésilien de

voter contre, et du gouvernement colombien de

s'abstenir, confirme la prise en otage de leurs

politiques par des secteurs ouvertement soumis aux

intérêts de la Maison-Blanche.

Programme politique et culturel de célébration

du 15e anniversaire de l'ALBA-TCP le

14 décembre 2019 sur le grand escalier de

l'Université de La Havane

29. Nous exprimons notre solidarité avec les pays

frères des Caraïbes, qui ont subi le génocide de

leurs populations autochtones, les horreurs de

l'esclavage, la traite transatlantique et le

pillage colonial et néocolonial, et qui sont

aujourd'hui confrontés aux défis résultant du

changement climatique, des catastrophes naturelles

et du système financier injuste. Nous réaffirmons

le droit des pays des Caraïbes à un traitement

équitable, spécial et différencié. Les Caraïbes

trouveront toujours en l'ALBA-TCP une plateforme

d'articulation, de coopération et de

complémentarité.

30. Nous exprimons notre désir d'unité et

d'intégration qui confirme l'importance de la

Communauté des États d'Amérique latine et des

Caraïbes (CELAC), véritable mécanisme de promotion

des intérêts communs de nos nations. À cet égard,

nous nous engageons à soutenir le Mexique dans

l'exercice de la présidence tournante de la

Communauté.

31. Nous nous félicitons de l'adhésion

d'Antigua-et-Barbuda en tant que membre à part

entière de la Banque de ALBA.

32. Les défis auxquels nous sommes confrontés

réaffirment la nécessité de resserrer les rangs

face aux menaces, aux interférences et aux

agressions extérieures. Unis, nous affronterons

l'interventionnisme et les coups d'État. Nous

sommes animés par la profonde conviction que la

construction de l'avenir meilleur que nous

désirons et pour lequel nous travaillons est entre

les mains des peuples libres.

33. Garantissons la réalisation des droits à la

vie, à la paix, à l'autodétermination et au

développement de nos peuples. Unissons-nous !

La victoire des justes causes que nous

revendiquons dépend de l'unité.

« Nous recherchons la solidarité non pas comme

une fin en soi, mais comme un moyen de réaliser la

mission universelle de Notre Amérique » - José

Martí, Notre Amérique

La Havane, le 14 décembre 2019

Réunion du chapitre d'Ottawa des Mouvements

sociaux ALBA le 9 novembre 2019 pour discuter

des luttes des peuples d'Amérique latine contre

l'impérialisme et le néolibéralisme

Note

1. Antigua-et-Barbuda,

Cuba, la Dominique, la Grenade, le Nicaragua,

Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie,

Saint-Vincent-et-les Grenadines, le Suriname et le

Venezuela sont actuellement membres de l'ALBA-TCP.

- Ministère des Relations

extérieures de Cuba -

Rassemblement devant le Musée des beaux-arts de

Vancouver le 3 décembre 2019 en appui aux luttes

du peuple chilien et des autres peuples d'Amérique

latine contre le néolibéralisme et la répression

d'État

Les événements les plus récents dans la région

confirment le gouvernement des États-Unis et les

oligarchies réactionnaires comme les principaux

responsables des dangereux bouleversements et de

l'instabilité politique et sociale en Amérique

latine et dans les Caraïbes.

Comme nous en avait prévenu le Premier secrétaire

du Parti communiste de Cuba, le général d'armée

Raul Castro Ruz, dans son discours du 1er

janvier 2019 : « Ceux qui se bercent

d'illusions avec la restauration du pouvoir

impérialiste dans notre région devraient

comprendre que l'Amérique latine et les Caraïbes

ont changé, tout comme le monde. (...) La région

ressemble à une grande prairie en période de

sécheresse. Une étincelle pourrait provoquer un

incendie incontrôlable qui nuirait aux intérêts

nationaux de tous. »

Le Président Donald Trump proclame la validité de

la Doctrine Monroe et fait appel au maccartisme

afin de préserver la domination impérialiste sur

les ressources naturelles de la région ;

entraver l'exercice de la souveraineté nationale

et les aspirations d'intégration et de coopération

régionales ; tenter de rétablir son hégémonie

unipolaire à l'échelle mondiale et

continentale ; en finir avec les modèles

progressistes, révolutionnaires et alternatifs au

capitalisme sauvage ; inverser les conquêtes

politiques et sociales et imposer des modèles

néolibéraux, sans se soucier du Droit

international, des règles du jeu de la démocratie

représentative, de l'environnement ou du bien-être

des peuples.

Le lundi 2 décembre, le secrétaire d'État

Mike Pompeo a proféré des menaces contre Cuba et

le Venezuela, les accusant de tirer profit de

l'agitation dans les pays de la région et de

l'attiser. Il déforme et manipule la réalité et il

occulte le fait que l'intervention permanente des

États-Unis en Amérique latine et dans les Caraïbes

est l'élément central de l'instabilité régionale.

Les manifestations légitimes et les mobilisations

populaires massives qui ont lieu sur le continent,

notamment dans l'État plurinational de Bolivie, au

Chili, en Colombie, en Équateur et au Brésil, sont

causées par la pauvreté et l'inégalité croissante

dans la répartition de la richesse ; la

conviction que les formules néolibérales aggravent

la situation insoutenable d'exclusion et de

vulnérabilité sociales ; l'absence ou la précarité

des services de santé, d'éducation et de sécurité

sociale ; les atteintes à la dignité

humaine ; le chômage et la restriction des

droits du travail ; la privatisation,

l'augmentation des prix et la suppression des

services publics, ainsi que l'augmentation de

l'insécurité des citoyens.

Manifestations à Montréal le 1er décembre 2019

(haut) et à Calgary le 26 octobre 2019, deux parmi

les nombreuses manifestations tenues partout au

Canada en appui à la lutte courageuse du peuple

chilien pour l'affirmation de ses droits face à la

répression brutale de l'État chilien

Ces formules révèlent la crise des systèmes

politiques, l'absence d'une véritable démocratie,

le discrédit des partis conservateurs

traditionnels, la protestation contre la

corruption historique caractéristique des

dictatures militaires et des gouvernements de

droite, le faible soutien populaire aux autorités

officielles et la méfiance à l'égard des

institutions et du système judiciaire.

Les gens protestent également contre la

répression policière brutale, la militarisation de

la police sous prétexte de protéger les

infrastructures critiques, l'exonération de

responsabilité pénale pour les répresseurs,

l'utilisation d'armes de guerre et antiémeutes qui

causent des morts, des blessures graves, y compris

des centaines de jeunes ayant subi des blessures

irréversibles aux yeux par l'utilisation de balles

de caoutchouc, la criminalisation des

manifestations, les viols, les passages à tabac et

la violence contre les détenus, dont des mineurs,

et aussi l'assassinat de dirigeants sociaux, de

guérilleros démobilisés et de journalistes.

Les États-Unis défendent et soutiennent la

répression contre les manifestants sous prétexte

de sauvegarder le soi-disant « ordre

démocratique ». Le silence complice de

plusieurs gouvernements, institutions et

personnalités qui s'avèrent très actifs et

critiques à l'égard de la gauche est une honte. La

complicité des grands médias est une ignominie.

Les peuples se demandent à juste titre : où

est la démocratie et l'État de Droit ? Que

font les institutions censées se consacrer à la

protection des droits humains et où est le système

judiciaire dont on proclame l'indépendance ?

Revenons sur quelques faits. En mars 2015,

le président Barack Obama signe un Décret exécutif

saugrenu déclarant la République bolivarienne du

Venezuela comme « une menace inhabituelle et

extraordinaire pour la sécurité nationale,

l'économie et la politique extérieure » de

cette grande puissance.

En novembre 2015 a lieu la coûteuse défaite

électorale de la gauche en Argentine.

L'offensive néolibérale connaît un moment décisif

en août 2016, avec le coup d'État

parlementaire et judiciaire au Brésil contre la

présidente Dilma Rousseff, la criminalisation et

l'emprisonnement des dirigeants du Parti des

travailleurs, et plus tard de l'ancien président

Luiz Inacio Lula Da Silva, avec la participation

précoce du Département de la Justice des

États-Unis, à travers la Loi sur la corruption

dans les transactions à l'étranger, visant à

installer un gouvernement sous sa dépendance, prêt

à inverser d'importantes conquêtes sociales par le

biais d'ajustements néolibéraux, à effectuer des

changements nuisibles au modèle de développement,

à permettre la destruction de l'entreprise

nationale et la spoliation par la

privatisation ; à vendre à bas prix les

ressources et l'infrastructure du pays aux

sociétés transnationales étasuniennes.

Fin 2017, une manifestation a eu lieu au

Honduras contre le résultat électoral, laquelle

fut violemment réprimée.

En janvier 2018, les États-Unis font échouer

la signature d'un accord entre le gouvernement

vénézuélien et l'opposition manipulée depuis

Washington. Un mois plus tard, le secrétaire

d'État proclame l'actualité de la Doctrine Monroe

et appelle à un coup d'État militaire contre la

Révolution bolivarienne et chaviste.

En mars 2018, l'assassinat atroce de la

conseillère municipale brésilienne Marielle Franco

suscite une vague d'indignation dans son pays et

dans le monde, alors que les sombres implications

des groupes de pouvoir sont encore inconnues. En

avril, Lula est emprisonné sur la base de

manoeuvres juridiques fallacieuses. On ne compte

pas les innombrables preuves de l'intervention des

États-Unis dans les élections brésiliennes par le