|

Numéro 35 - 14 décembre 2019

L'Accord

Canada-États-Unis-Mexique

L'oligarchie

financière resserre son

emprise sur l'Amérique du Nord

• Les

principales caractéristiques et la discussion de l'accord proposé

entre le Canada, les États-Unis et le Mexique

Contestation de l'ordre du jour antisocial du

gouvernement de l'Ontario

• La cour

juge que le gouvernement a enfreint l'autonomie

des institutions postsecondaires

- Mira Katz -

• Rejetons

les attaques organisées par l'État contre le droit de

conscience, la liberté de parole et la liberté d'association!

- Enver Villamizar -

L'affaire de la diffamation de Dougal MacDonald, chargé

de cours à l'Université de l'Alberta

• Menace à la

liberté académique

• Déclarations de soutien de collègues

universitaires et canadiens

Journée nationale de commémoration et d'action

contre la violence faite aux femmes

• Le 30e

anniversaire de la tuerie de Polytechnique

- Christine Dandenault -

• L'origine

de la campagne internationale pour mettre fin

aux violences contre les femmes et les filles

La Dominique

• Le peuple

fait échec à l'ingérence flagrante des États-Unis

dans les élections générales par le biais de

l'Organisation des États américains

L'Accord Canada-États-Unis-Mexique

Le 10 décembre, à Mexico, des représentants des

gouvernements du Canada, des États-Unis et du Mexique ont signé le

nouvel Accord de libre-échange nord-américain maintenant appelé Accord

Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Une faction de l'oligarchie

financière, représentée politiquement par le Parti démocrate aux

États-Unis, avait refusé de ratifier le premier ACEUM signé en

novembre 2018 parce que le président Trump l'avait fait paraître

comme une sorte de victoire personnelle. L'actuel ACEUM comprend des

modifications mineures par rapport à la première version, alors au

Congrès le 10 décembre les démocrates ont annoncé haut et fort

leur soutien à l'accord comme une victoire sur Trump, par coïncidence

le même jour qu'ils ont présenté à la Chambre des représentants des

articles de mise en accusation du président pour « crimes et délits

majeurs ».

|

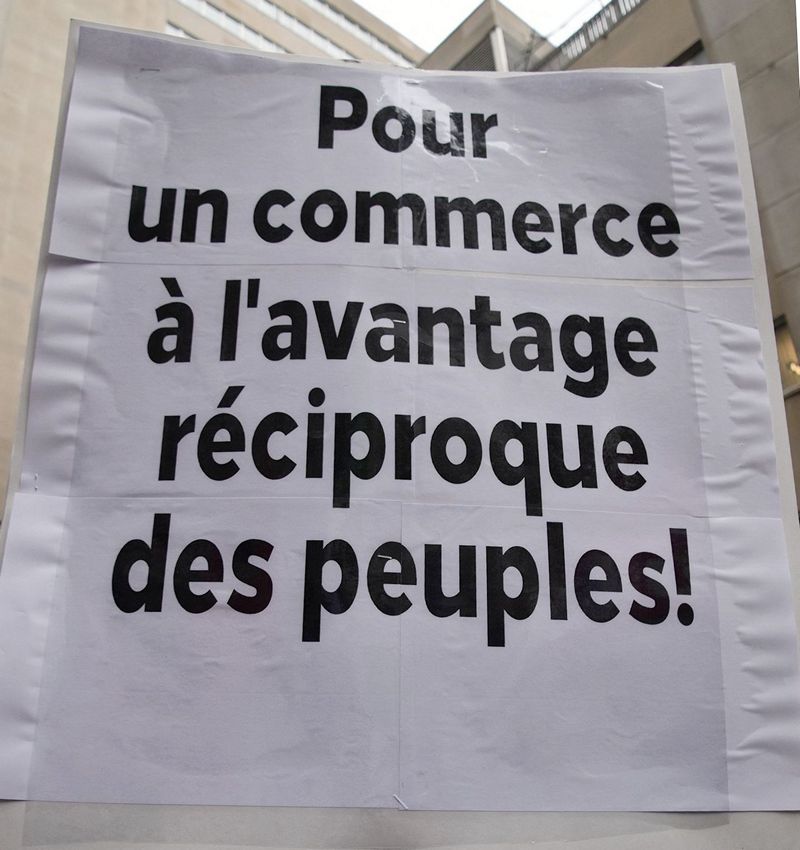

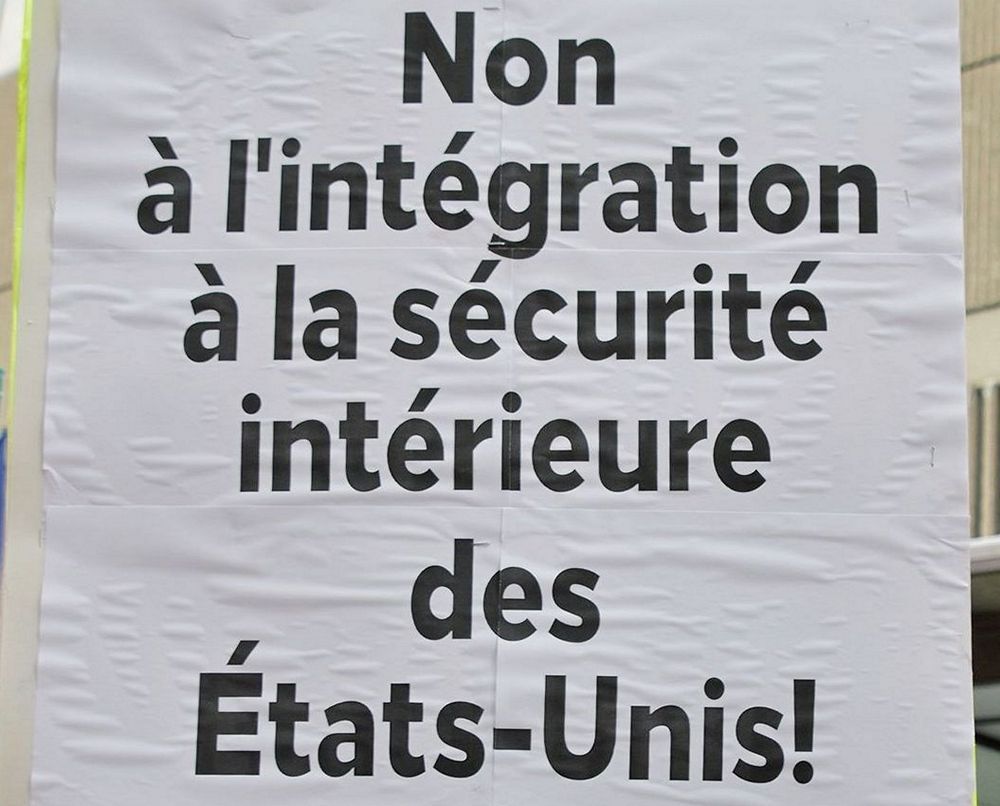

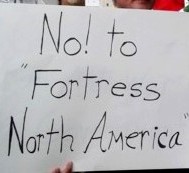

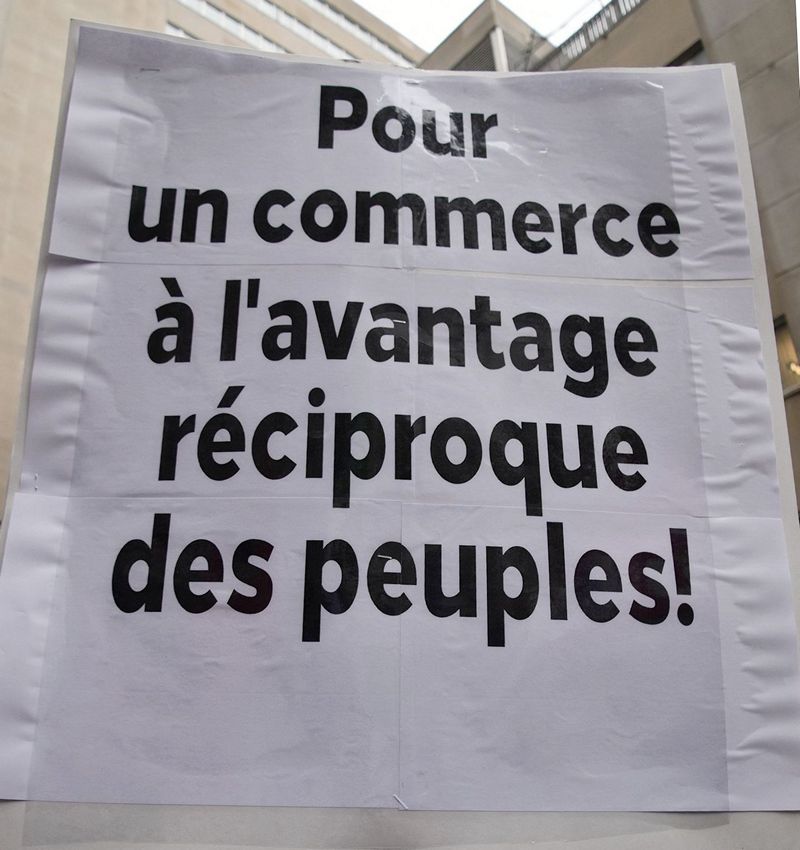

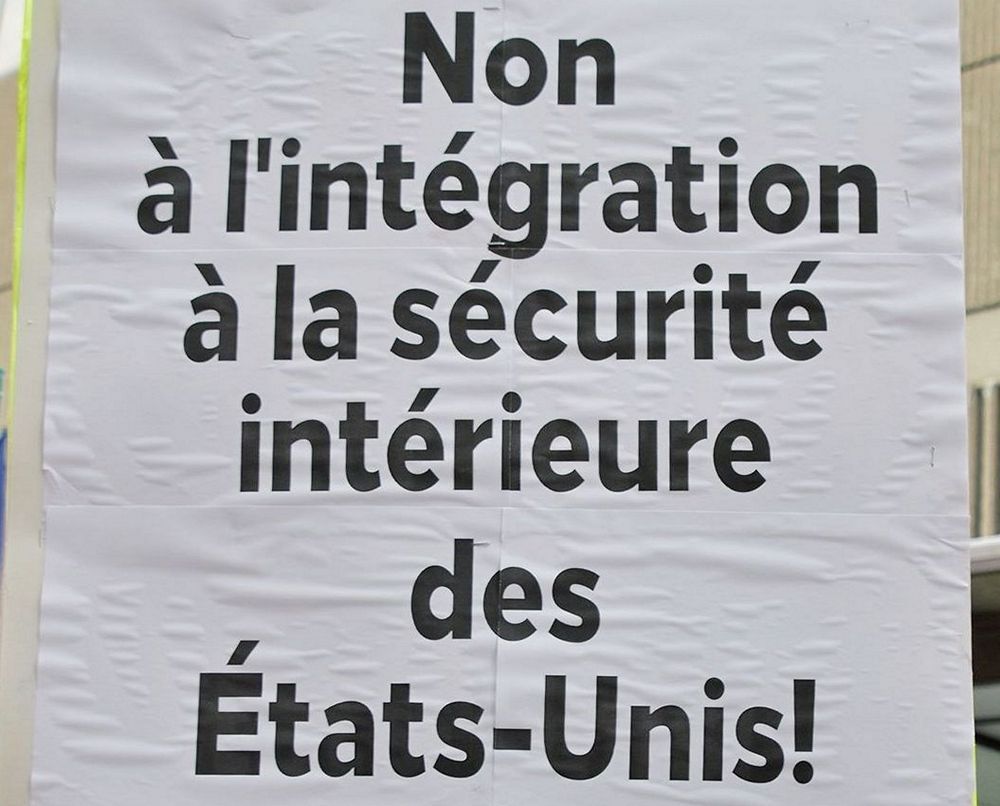

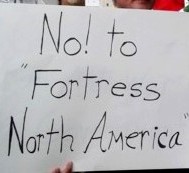

L'utilisation de l'ACEUM comme arme dans la guerre

civile qui fait rage entre les différentes factions de l'oligarchie

financière montre à quel point le Canada et le Mexique sont entraînés

dans les luttes politiques internes des États-Unis en raison de leur

intégration à la Forteresse Amérique du Nord. L'ancien président Obama

l'a clairement montré lui aussi lorsqu'il est intervenu directement

dans l'élection fédérale au Canada en faveur de Trudeau. Le président

Trump a réagi avec un mépris évident en reprochant au Canada d'être «

légèrement délinquant » sur les dépenses militaires et en traitant

Trudeau d'hypocrite.

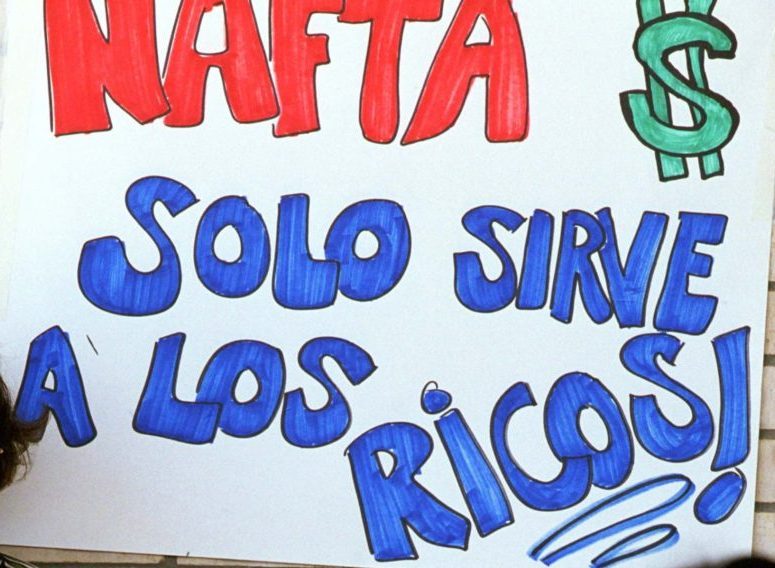

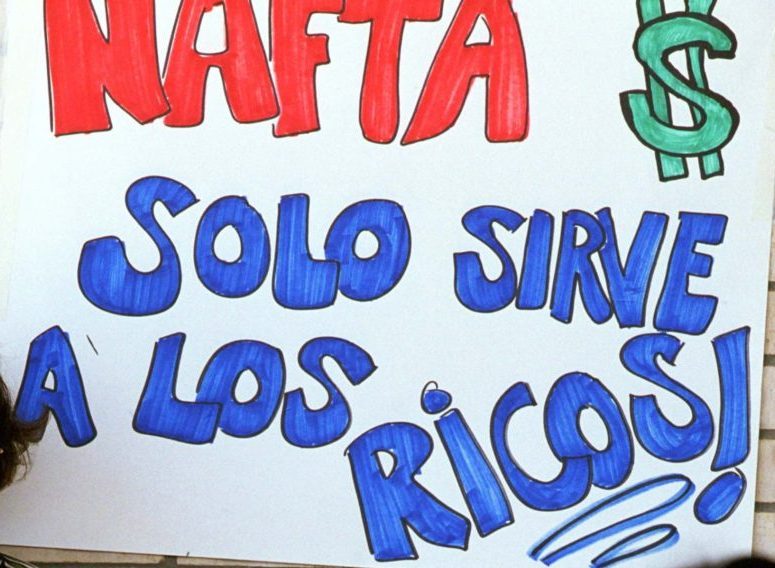

L'ACEUM confirme politiquement la domination économique

d'une oligarchie financière et de ses entreprises privées sur

l'économie des trois pays d'Amérique du Nord et la négation de la

souveraineté nationale. Il officialise le contrôle de l'oligarchie

financière sur la Forteresse Amérique du Nord comme base pour la

conquête de l'hégémonie mondiale.

Les Canadiens doivent se demander quels problèmes sont

résolus par l'ACEUM. L'accord les empêche de prendre des mesures pour

résoudre les problèmes tels qu'ils se posent dans tous les secteurs,

toutes les régions et tous les pays souverains. En fait, l'ACEUM leur

interdit de soulever tout problème économique, social ou politique si

cela porte atteinte au droit de l'oligarchie financière de poursuivre

la recherche du profit privé maximum.

Le président américain utilise la « sécurité

nationale » pour imposer des tarifs au Canada et au Mexique

contrairement aux accords existants, lorsque cela convient à

l'oligarchie financière. Les États-Unis croient que leur droit de

s'attaquer au bois d'oeuvre, à l'acier et à l'aluminium du Canada va de

soi. Le droit de l'oligarchie financière de fermer des usines telles

que GM à Oshawa et des magasins tels que RONA et Sears et de détruire

des secteurs entiers est sacro-saint parce que les droits de propriété

privée des riches oligarques sont sacrés, enchâssés dans l'ancien et le

nouvel ALÉNA et affirmés en pratique. Cette réalité et la conclusion de

l'ACEUM révèlent l'existence d'une situation où dominent l'anarchie, la

violence et la « raison du plus fort », où ceux qui possèdent le

plus de richesse sociale contrôlent tous les aspects de la vie et le

peuple doit leur obéir.

L'ACEUM marque une autre étape dans l'intégration du

Canada et du Mexique à la Forteresse Amérique du Nord sous la

domination de l'oligarchie financière et de l'immense appareil

militaire, de renseignement et de sécurité intérieure des États-Unis.

Le battage des médias de masse en faveur

de l'ACEUM et la promotion de certaines personnalités politiques qui

lui sont associées montrent que l'ordre du jour, les préoccupations et

le pouvoir de l'oligarchie financière sont contraires à l'ordre du

jour, aux préoccupations et au pouvoir des peuples d'Amérique du Nord

et à leur désir de renouveler la démocratie et de s'investir de

pouvoir. Le pouvoir, la conception du monde et le but de l'oligarchie

financière sont imposés à force de répétition et d'exclusion de toute

alternative. Face au battage médiatique en faveur de l'ordre du jour

antisocial étouffant de l'oligarchie financière et de ses représentants

politiques dans les partis cartels, le peuple doit renforcer sa

politique indépendante, ses organisations, sa pensée, son ordre du jour

et ses médias. Le battage des médias de masse en faveur

de l'ACEUM et la promotion de certaines personnalités politiques qui

lui sont associées montrent que l'ordre du jour, les préoccupations et

le pouvoir de l'oligarchie financière sont contraires à l'ordre du

jour, aux préoccupations et au pouvoir des peuples d'Amérique du Nord

et à leur désir de renouveler la démocratie et de s'investir de

pouvoir. Le pouvoir, la conception du monde et le but de l'oligarchie

financière sont imposés à force de répétition et d'exclusion de toute

alternative. Face au battage médiatique en faveur de l'ordre du jour

antisocial étouffant de l'oligarchie financière et de ses représentants

politiques dans les partis cartels, le peuple doit renforcer sa

politique indépendante, ses organisations, sa pensée, son ordre du jour

et ses médias.

Les peuples n'ont pas décidé de créer l'ACEUM et la

Forteresse Amérique du Nord et c'est là tout le problème. L'oligarchie

financière prive le peuple de son droit de décider et de contrôler les

affaires qui le concernent. Sans contrôle, le peuple est privé du droit

de décider et d'agir pour résoudre les problèmes tels qu'ils se posent.

Sans contrôle, les nations sont privées de leur souveraineté et sont

entraînées dans des luttes intestines de l'oligarchie financière et

dans sa quête de domination mondiale.

L'ACEUM représente la négation du droit du peuple de

décider et doit être fermement dénoncé et combattu.

Organisons-nous pour renouveler

la démocratie et investir le peuple

du pouvoir d'affirmer son droit de décider !

Tout en oeuvre pour bâtir le Nouveau !

L'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) qui doit

remplacer l'actuel Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) a été

signé par les représentants gouvernementaux du Canada, des États-Unis

et du Mexique le 30 novembre 2018 et a été signé à nouveau

le 10 décembre 2019 après l'inclusion de plusieurs

modifications. Les gouvernements des trois pays doivent adopter

officiellement l'ACEUM pour qu'il entre en vigueur. Entre-temps,

l'ALÉNA demeure en vigueur. L'ALÉNA a été signé en 1992 par les

dirigeants des États-Unis, du Mexique et du Canada et est entré en

vigueur le 1er janvier 1994.

L'objectif officiel déclaré de l'ALÉNA, qui a été

utilisé à des fins de propagande pour intensifier l'offensive

antisociale, était d'accorder à chaque pays les meilleurs tarifs

possibles sur certaines marchandises, un arrangement appelé la clause

de la nation la plus favorisée, d'éliminer les barrières commerciales

et de faciliter le commerce des biens et des services, promouvoir une

concurrence loyale, accroître les opportunités d'investissement et,

ultimement, établir un cadre de coopération future en matière de

commerce entre les trois pays.

Le résultat a été l'accélération de la tendance déjà

évidente : l'intégration de l'économie des trois pays de

l'Amérique du Nord dans une forteresse dominée et dirigée par les

factions les plus puissantes de l'oligarchie financière et leurs

conglomérats et cartels. Le contrôle des oligarques au pouvoir est si

étendu qu'ils ont politisé leurs intérêts privés et les ont intégrés au

gouvernement et à l'État. La plupart des règlements et des restrictions

sur les opérations et les investissements des grandes entreprises ont

été supprimés, dilués, ignorés ou voués à l'élimination.

Cela signifie que le pouvoir du gouvernement consiste

principalement à canaliser la richesse sociale recueillie publiquement

vers différentes factions de l'oligarchie financière, à restreindre les

actions de la classe ouvrière pour défendre ses intérêts et à utiliser

l'armée, les ressources humaines et naturelles et la richesse sociale

produite de la Forteresse Amérique du Nord pour la guerre et d'autres

actions pour établir leur hégémonie sur le monde entier.

Le pouvoir direct de l'oligarchie financière aligné avec

les impérialistes américains, sur les affaires économiques, politiques,

militaires et sociales de l'Amérique du Nord et leur lutte pour

l'hégémonie mondiale sont à l'origine des changements à l'ALENA pour

créer la CUSMA. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) et son

mécanisme de règlement des différends, par exemple, sont remplacés

parce qu'ils entravent la capacité des impérialistes américains à faire

ce qu'ils veulent. De même, les principes des relations internationales

pour maintenir la paix que l'ONU est censée incarner et défendre ont

été systématiquement sapés.

Une grande partie des mécanismes et des règles de

l'ALÉNA, de l'Organisation mondiale du commerce et des Nations unies

ont perdu leur pertinence et ont été remplacés par le pouvoir direct de

l'oligarchie financière sur l'économie, les affaires politiques,

militaires et sociales de l'Amérique du Nord et sa lutte pour

l'hégémonie mondiale.

La politisation des intérêts privés de

l'oligarchie

financière se traduit par l'anarchie et la violence à l'échelle

mondiale sans droit commercial international pour empêcher les

concurrents de se détruire ou de s'entre-tuer. D'une certaine manière,

les intérêts privés politisés reflètent l'anarchie du Far West à

l'échelle mondiale. L'arbitraire des intérêts privés politisés se voit

dans la façon dont le président Trump brandit les tarifs comme arme

pour gagner des avantages sur la Chine et d'autres pays identifiés

comme des concurrents hostiles, et imposer des sanctions et des

boycottages à tout pays qui ne se soumet pas à la domination des

États-Unis. La politisation des intérêts privés de

l'oligarchie

financière se traduit par l'anarchie et la violence à l'échelle

mondiale sans droit commercial international pour empêcher les

concurrents de se détruire ou de s'entre-tuer. D'une certaine manière,

les intérêts privés politisés reflètent l'anarchie du Far West à

l'échelle mondiale. L'arbitraire des intérêts privés politisés se voit

dans la façon dont le président Trump brandit les tarifs comme arme

pour gagner des avantages sur la Chine et d'autres pays identifiés

comme des concurrents hostiles, et imposer des sanctions et des

boycottages à tout pays qui ne se soumet pas à la domination des

États-Unis.

Les droits imposés sur le bois d'oeuvre qui attaquent la

production et les ventes canadiennes aux États-Unis ne sont qu'un

exemple. Les tarifs sont considérés comme un avantage pour les intérêts

privés des grands producteurs de bois d'oeuvre, car les prix de détail

ont augmenté de façon exponentielle. Les cinq plus gros producteurs de

bois d'oeuvre résineux canadiens ont profité de la hausse des prix,

fermé des scieries au Canada et investi massivement aux États-Unis et

en Europe.

Cependant, les conditions pour que des accords tels que

l'ACEUM et des organes tels que l'OMC puissent ordonner ou résoudre les

contradictions n'existent plus. L'anarchie et la violence dans les

relations internationales et le diktat des pouvoirs supranationaux

dominent. Dans ces conditions d'anarchie et de violence, l'adhésion aux

règles pour faire respecter les accords et arrangements n'existe plus,

sauf dans les cas où une puissante faction de l'oligarchie financière

veut les utiliser de manière opportuniste. Inutile de dire que le temps

est venu pour une nouvelle direction de l'économie qui favorise la

classe ouvrière des trois pays d'Amérique du Nord, qui restreint les

activités de l'oligarchie financière et prend des mesures nécessaires

pour éliminer l'anarchie et la violence qui règnent désormais dans les

relations internationales.

Les révisions de décembre 2019 et les

modifications proposées

à l'ALÉNA pour l'ACEUM

Les secteurs spécifiques qui seront touchés par

la modification des arrangements actuels avec l'adoption de l'ACEUM

sont, entre autres, le secteur agricole, l'industrie automobile et

l'industrie pharmaceutique, et les règlements qui touchent les

relations économiques des trois pays avec les autres pays du monde.

L'attaque contre les agriculteurs canadiens

L'oligarchie financière tient

particulièrement à éliminer le système traditionnel de gestion de

l'offre du Canada et du Québec dans le secteur laitier. Les

agriculteurs ont mené une lutte acharnée pour défendre leurs droits au

sein d'un Canada souverain et de son économie. En accordant l'accès en

franchise de droits au marché laitier canadien pour les deux autres

pays et inversement, l'ACEUM cherche à détruire le droit souverain des

agriculteurs d'organiser leur secteur. Le secteur agricole américain

est reconnu pour sa domination en raison de la taille de ses

exploitations et de son intégration avec l'oligarchie financière. Les

conglomérats du secteur pourront vendre à des prix inférieurs aux prix

de production pour éliminer les concurrents dans le secteur laitier,

comme ils l'ont fait aux États-Unis.[1] L'oligarchie financière tient

particulièrement à éliminer le système traditionnel de gestion de

l'offre du Canada et du Québec dans le secteur laitier. Les

agriculteurs ont mené une lutte acharnée pour défendre leurs droits au

sein d'un Canada souverain et de son économie. En accordant l'accès en

franchise de droits au marché laitier canadien pour les deux autres

pays et inversement, l'ACEUM cherche à détruire le droit souverain des

agriculteurs d'organiser leur secteur. Le secteur agricole américain

est reconnu pour sa domination en raison de la taille de ses

exploitations et de son intégration avec l'oligarchie financière. Les

conglomérats du secteur pourront vendre à des prix inférieurs aux prix

de production pour éliminer les concurrents dans le secteur laitier,

comme ils l'ont fait aux États-Unis.[1]

L'industrie automobile

En 1965, les trois grands constructeurs automobiles

de l'époque (Ford, GM et Chrysler) ont établi un cartel organisé par

l'État avec l'Accord canado-américain sur les produits de l'industrie

automobile. Le Pacte de l'automobile a intégré efficacement l'industrie

automobile des États-Unis et du Canada sous le contrôle des trois

grands monopoles américains et de divers fabricants de pièces

automobiles. Pour le cartel de l'automobile, le commerce entre le

Canada et les États-Unis est devenu principalement une libre

circulation interne sans droit tarifaire des produits dans le cadre

d'un processus de production connu sous le nom de «

juste-à-temps ».

Dans la plupart des secteurs, y compris celui de

l'énergie, les échanges internes entre les divisions des entreprises

privées géantes, principalement contrôlées par les États-Unis, dont les

marchandises circulent entre le Canada et les États-Unis, sont devenus

un trait dominant de l'intégration du Canada à l'économie américaine au

cours des dernières décennies du XXe siècle. Le Canada ne fait pas de

commerce avec les États-Unis comme pays souverain qui contrôle ses

affaires économiques, mais comme une économie capturée et intégrée au

sein de la Forteresse Amérique du Nord dominée par une oligarchie

financière.

Grâce au Pacte de l'automobile, le cartel de

l'automobile a pu accéder à une force productive humaine canadienne

instruite, en santé et disciplinée. Deux importants programmes sociaux

ont fait en sorte que la capacité de travailler des Canadiens était

moins chère que celle des travailleurs aux États-Unis : le

programme national d'assurance-maladie du Canada et

l'assurance-chômage, qui deviendra plus tard l'assurance-emploi.

Les monopoles de l'automobile des États-Unis n'avaient

pas à payer d'assurance-maladie privée pour leurs travailleurs au

Canada, comme ils le faisaient aux États-Unis. Ils pouvaient organiser

de grandes mises à pied irrégulières, car les travailleurs recevaient

des prestations d'assurance-chômage presque équivalentes à leur salaire

normal. Ainsi les travailleurs demeuraient en contact comme

travailleurs de l'automobile expérimentés, qui pouvaient être rappelés

même pendant les mises à pied prolongées.[2]

Avec l'extension progressive du secteur automobile dans

le monde entier au cours des dernières décennies du XXe siècle,

notamment les importants investissements mondiaux dans la production

automobile en Asie de l'Est, le Pacte de l'automobile a perdu sa

pertinence pour l'oligarchie financière et est en fait devenu un

irritant pour les producteurs japonais et sud-coréens en plein essor

qui avaient des liens étroits avec les grands investisseurs des

États-Unis. En 1994, l'Accord de libre-échange entre les

États-Unis et le Canada et l'ALÉNA ont remplacé le Pacte de

l'automobile et ont intégré l'ensemble de la production automobile en

Amérique du Nord, limité auparavant aux trois grands d'origine, en un

marché libre.

Le développement inégal de l'impérialisme, l'évolution

des techniques de production et l'augmentation rapide du transport

maritime international de marchandises ont permis à la production de

véhicules de prendre de l'importance en Asie et au Mexique et entraîné

son déclin aux États-Unis et au Canada. L'ALÉNA a alors perdu sa

pertinence pour ce secteur.

L'oligarchie financière cherche toujours à renforcer son

contrôle aux dépens de ses concurrents et de la classe ouvrière. Sous

son contrôle et pour favoriser les intérêts privés des oligarques, le

secteur automobile américain et canadien subit de profonds changements

et ce sont les travailleurs de l'automobile qui portent le fardeau des

licenciements permanents sans perspectives de trouver un emploi

similaire.

Leurs villes, comme Oshawa, Oakville, Windsor et de

nombreuses autres aux États-Unis, subissent les graves conséquences de

la contraction de leur économie. Les changements proposés pour le

secteur automobile avec l'ACEUM visent à favoriser l'oligarchie

financière alors que la classe ouvrière est attaquée, n'a pas son mot à

dire et n'a aucun contrôle sur ce qui touche sa vie et l'économie, et

n'a certainement pas donné son consentement.

Dans le cadre de l'ACEUM, pour

être exempt de droits de

douane sur le marché nord-américain, un minimum de 75 % du

prix de production d'un véhicule doit avoir été produit à l'intérieur

de la Forteresse Amérique du Nord. Cela n'apporte aucune garantie que

la production se poursuivra dans des usines déjà établies, car ceux qui

en ont le contrôle introduisent rapidement de nouvelles techniques de

production et déplacent la production selon leurs intérêts privés

étroits, perspectives et critères qui vont à l'encontre du bien-être du

facteur humain, du développement d'une économie durable diversifiée qui

diminue le fardeau de l'introduction de nouvelles techniques et

détourne de la culture automobile, de sa pollution de l'environnement

et d'autres facteurs négatifs. Dans le cadre de l'ACEUM, pour

être exempt de droits de

douane sur le marché nord-américain, un minimum de 75 % du

prix de production d'un véhicule doit avoir été produit à l'intérieur

de la Forteresse Amérique du Nord. Cela n'apporte aucune garantie que

la production se poursuivra dans des usines déjà établies, car ceux qui

en ont le contrôle introduisent rapidement de nouvelles techniques de

production et déplacent la production selon leurs intérêts privés

étroits, perspectives et critères qui vont à l'encontre du bien-être du

facteur humain, du développement d'une économie durable diversifiée qui

diminue le fardeau de l'introduction de nouvelles techniques et

détourne de la culture automobile, de sa pollution de l'environnement

et d'autres facteurs négatifs.

L'ACEUM cherche à normaliser le prix payé pour la

capacité de travail des travailleurs de l'automobile nord-américains

à 16 $ l'heure, ce qui est bien inférieur au prix actuel aux

États-Unis et au Canada. Avec cette manoeuvre, l'ACEUM cherche à

éliminer les syndicats de l'automobile en tant qu'organisations

indépendantes de la classe ouvrière, qui négocient collectivement avec

l'oligarchie financière des conditions d'emploi acceptables pour les

travailleurs de l'automobile dans les trois pays.

Le Mexique a accepté d'établir de nouveaux mécanismes

bilatéraux avec les États-Unis et le Canada afin de permettre une

ingérence directe dans ses rapports de production dans le secteur

automobile et d'intégrer davantage son économie à la Forteresse

Amérique du Nord sous le contrôle de l'oligarchie financière. Un

communiqué de presse du gouvernement du Canada détaillant les

changements finalisés en décembre se lit : « Le Canada a établi un

nouveau mécanisme bilatéral avec le Mexique en application du chapitre

sur le règlement des différends dans le domaine du travail. [...] Ce

mécanisme d'intervention rapide propre aux installations fournira au

Canada un processus amélioré pour veiller à la mise en oeuvre efficace

de certaines obligations en matière de main-d'oeuvre dans les

installations visées. Si une partie a des préoccupations ... elle peut

demander la tenue d'une enquête par un groupe indépendant d'experts du

travail et, sous réserve d'une confirmation, elle peut prendre des

mesures pour imposer des sanctions visant les exportations de ces

installations. »

Des règles sur l'acier et aucune pour l'aluminium

Les règles d'origine de l'ACEUM exigent

que 70 % de l'acier acheté par les assembleurs de véhicules

soit considéré comme originaire de la région de l'ACEUM. Le nouvel

ALÉNA révisé prévoit la mise en oeuvre de règles sur l'acier sur une

période de sept ans.

Aucune règle de ce genre n'a été incluse pour

l'aluminium. La délégation canadienne aurait réclamé qu'un certain

pourcentage d'aluminium utilisé dans les automobiles soit fondu en

Amérique du Nord, mais les États-Unis et le Mexique ont refusé de

l'accepter. Le Canada est de loin le plus grand producteur d'aluminium

de la Forteresse Amérique du Nord. Les oligopoles qui contrôlent la

production d'aluminium ont des installations partout dans le monde et

utilisent leur production mondiale pour attaquer les travailleurs du

Québec et de la Colombie-Britannique et pour exiger des gouvernements

des concessions sur le prix de l'électricité, qui est un facteur

important de la production.

L'absence d'un accord sur les règles d'origine de

l'aluminium pourrait être un des points qui posent problème lorsque

l'ACEUM arrivera au parlement canadien pour être ratifié. Le Bloc

québécois a déjà fait part de sa déception face à cette faille dans

l'accord.

La « propriété intellectuelle »

Dans le chapitre sur la « propriété

intellectuelle », la durée du droit d'auteur d'un contenu comme

les enregistrements sonores passera de 70 ans à 75 ans. Avec

les modifications de décembre, les produits biologiques tels que les

vaccins recevront des brevets conformément aux accords existants dans

chaque pays. Au Canada, leur durée est de huit ans. Cela permet aux

grandes pharmaceutiques de vendre des médicaments à des coûts élevés

pendant au moins huit ans, y compris aux agences gouvernementales dans

le cadre des programmes d'assurance-médicaments. Les produits

pharmaceutiques hors marque ou génériques, une alternative moins

coûteuse à de nombreux médicaments couramment utilisés, ne seront pas

disponibles pendant la période de protection par le brevet.[3]

Le gouvernement abdique ses responsabilités sociales

L'ACEUM comprend des dispositions de coopération

réglementaire qui limitent la capacité de chaque gouvernement de

réglementer la production et la vente de biens dans des domaines comme

les produits chimiques, la sécurité alimentaire et l'environnement.

Cela profite directement aux conglomérats de l'oligarchie financière,

car les gouvernements n'ont que peu de pouvoir pour contrôler ce qui

est produit et vendu en Amérique du Nord.

L'ACEUM donne à l'oligarchie

financière des pouvoirs

extraordinaires pour contrôler les règlements couvrant toutes sortes

d'affaires économiques qui empêchent le gouvernement de s'acquitter de

ses responsabilités sociales. Dans le cadre de l'ACEUM, les

gouvernements doivent permettre aux grandes entreprises d'examiner tout

projet de règlement régissant leur secteur ou leur industrie avant

d'adopter une loi. De fait, cela politise les intérêts privés et les

activités des conglomérats de l'oligarchie financière de manière très

précise. L'ACEUM donne à l'oligarchie

financière des pouvoirs

extraordinaires pour contrôler les règlements couvrant toutes sortes

d'affaires économiques qui empêchent le gouvernement de s'acquitter de

ses responsabilités sociales. Dans le cadre de l'ACEUM, les

gouvernements doivent permettre aux grandes entreprises d'examiner tout

projet de règlement régissant leur secteur ou leur industrie avant

d'adopter une loi. De fait, cela politise les intérêts privés et les

activités des conglomérats de l'oligarchie financière de manière très

précise.

De plus, aucune participation ou surveillance du public

n'est permise dans l'élaboration des règlements. L'ACEUM donne aux

entreprises un préavis des nouveaux règlements. Les personnes dites «

intéressées » sont avisées à l'avance du projet de règlement du

gouvernement et ont droit de participer à un processus de consultation

avant qu'un règlement ne soit adopté par une assemblée législative.

Tous les règlements doivent être « fondés sur la

science ». La politique d'édification de la nation n'est pas

considérée comme « fondée sur la science » selon la définition

impérialiste, pas plus que les considérations sociales ou autres

considérations pour faire face à des problèmes et des défis comme la

pauvreté, le changement climatique, le développement régional ou la

tendance impérialiste à une économie de guerre et la nécessité de faire

du Canada une zone de paix. Les conglomérats peuvent rejeter les

règlements qu'ils considèrent comme non « fondés sur la science ».

Le gouvernement doit prouver qu'un projet de règlement

s'appuie sur la science tandis que les intérêts privés des conglomérats

n'ont pas à prouver que leur production ou leurs autres activités ne

sont pas nuisibles à la vie collective de la nation, au bien-être du

peuple ou à la santé de la Terre Mère. L'ACEUM renverse le « principe

de précaution » de la société civile selon lequel les intérêts

privés sont censés prouver que leurs activités ne nuisent pas au bien

commun. En excluant le principe de précaution, l'ACEUM impose à ceux

qui élaborent des règlements le fardeau de défendre leurs règles

lorsqu'elles sont contestées par de puissants intérêts privés.

Le Conseil des Canadiens souligne que dans le cadre de

l'ACEUM « les organismes de réglementation doivent défendre

vigoureusement les règlements proposés et sont même tenus de proposer

des solutions de rechange qui ne comportent pas de réglementation. Ils

doivent fournir une analyse approfondie, y compris les coûts-avantages

pour l'industrie. »

Dans la pratique, dans la société civile, le principe de

précaution s'est souvent avéré être une escroquerie lorsqu'il était

confronté aux intérêts privés de l'oligarchie financière, où la

responsabilité sociale des conséquences est ignorée et les preuves

supprimées. Les exemples sont nombreux, comme dans le cas du tabac et

des risques pour la santé liés au tabagisme, la culture de l'automobile

et l'hécatombe sur les routes, la congestion et la pollution

atmosphérique, le secteur de l'énergie et la pollution menant au

changement climatique, les grandes sociétés pharmaceutiques et la

promotion des opiacés entraînant la dépendance et une mortalité

grandissante et le recours à la violence pour régler les différends

dans les relations internationales, ce qui élargit l'économie de

guerre, ce qui favorise la vente et l'utilisation de sa production

d'armements

La normalisation des règlements

L'ACEUM insiste pour que les trois pays harmonisent

leurs règlements ou aient au moins des règlements similaires. De

nombreux commentateurs soulignent que cette normalisation abaissera les

normes au plus bas dénominateur commun et niera toute indépendance

d'action selon les conditions concrètes dans les trois pays.

Les entreprises peuvent contester la réglementation d'un

pays si elle n'est pas standard ou similaire à celle des deux autres ou

d'un autre pays. Cette coopération en matière de règlement est

assujettie au règlement des différends, ce qui signifie que les grandes

sociétés peuvent contester directement les mesures prises par le

gouvernement devant un organisme non gouvernemental.

L'ACEUM permet et encourage à certains égards les

conglomérats de l'oligarchie financière à défendre leurs intérêts

privés et à faire pression pour que des modifications soient apportées

à la réglementation qui porte sur des questions comme les organismes

génétiquement modifiés, les glyphosates comme l'herbicide Roundup de

Monsanto/Bayer, l'étiquetage des produits de santé et des cigarettes,

les règles sur l'inspection des aliments et celles qui portent

généralement sur la sécurité du public. Une grande partie de cette

activité se déroulerait en privé, derrière des portes closes.

Le règlement des différends

Le chapitre 20 de l'ALÉNA, qui énonce le mécanisme

de règlement des différends de pays à pays, et le chapitre 19, qui

énonce le mécanisme de règlement des différends en matière de droits

antidumping et compensateurs, sont maintenus. Beaucoup considèrent que

ces deux mécanismes portent atteinte au droit souverain des nations de

réglementer les importations, car ils confient le règlement des

différends à un groupe non gouvernemental. Comme la plupart des accords

de libre-échange, ces mécanismes créent un organe supranational pour

traiter les plaintes. Les États-Unis s'opposent depuis longtemps à leur

utilisation et ont en fait réduit la portée du chapitre 19 par un

accord parallèle avec le Mexique. La seule utilisation importante du

chapitre 19 a été la contestation par le Canada en matière de

droits sur le bois d'oeuvre. Le Canada a remporté sa cause, mais les

autorités américaines sont tout simplement revenues à la charge avec de

nouveaux tarifs et de nouveaux arguments.

L'oligarchie financière américaine s'oppose à ces

arbitrages, car ils empiètent sur son pouvoir privé. Elle essaie

présentement d'éliminer le processus de règlement des différends de

l'OMC en bloquant les nominations et le renouvellement de mandat des

juges d'arbitrage. Étant donné que trois juges sont nécessaires pour

chaque appel, le système devrait s'effondrer à l'expiration du mandat

de deux juges en décembre 2019.

De même, les autorités américaines bloquent

l'utilisation du chapitre 20 depuis 2000, date à laquelle

elles ont refusé de nommer des représentants à un groupe spécial chargé

d'examiner une plainte du Mexique sur les tarifs américains sur le

sucre. Aucun groupe spécial du chapitre 20 de l'ALÉNA n'a pu être

établi depuis.

L'ACEUM élimine le chapitre 11 de l'ALÉNA, le

mécanisme de règlement des différends entre le Canada et les États-Unis

en matière d'investissements d'État, ce qui semble contredire la

volonté de maintenir les chapitres 19 et 20, mais il le

maintient dans certains cas entre les États-Unis et le Mexique.

L'élimination du chapitre 11 a été saluée par certains comme une

victoire populaire, mais un examen plus approfondi permet de croire

qu'il a perdu toute importance avec l'élargissement des pouvoirs

supranationaux de l'oligarchie financière au sein de la Forteresse

Amérique du Nord.

Le chapitre 11 était un mécanisme qui permettait

aux sociétés privées d'intenter une action en justice contre un

gouvernement étranger si elles croyaient que les politiques d'un

gouvernement étranger portaient atteinte à leur droit de faire du

commerce dans ce pays suivant les conditions fixées par l'ALÉNA. Avec

la normalisation des réglementations et autres pouvoirs, l'oligarchie

financière peut imposer sa volonté dans la plupart des cas, à moins

d'une résistance populaire résolue. Les oligarques pensent sans doute

que le chapitre 11 est devenu un paratonnerre pour l'opposition et

est trop de tracas. Sans compter que les néolibéraux peuvent maintenant

dire que c'est une victoire pour le peuple et la souveraineté et une

pièce maîtresse du nouvel ALÉNA.

Restrictions sur les négociations avec les pays «

n'ayant pas

une économie de marché »

L'ACEUM stipule : « À la demande d'une autre

Partie, une Partie qui a l'intention d'amorcer des négociations en vue

de conclure un accord de libre-échange avec un pays n'ayant pas une

économie de marché fournit, sur demande d'une autre Partie, autant de

renseignements que possible sur les objectifs des négociations

précitées. Pour l'application du présent article, un pays n'ayant pas

une économie de marché est un pays qui, à la fois, a) à la date de

signature du présent accord, est considéré par une Partie comme n'ayant

pas une économie de marché aux fins de la législation sur les recours

commerciaux de la Partie en question et b) n'a conclu d'accord de

libre-échange avec aucune des Parties. [...]

« Si une Partie conclut un accord de libre-échange avec

un pays n'ayant pas une économie de marché, les autres Parties pourront

mettre fin au présent accord moyennant un préavis de six mois, et

remplacer le présent accord par un accord bilatéral entre elles. »

Au moment de la publication du contenu de

l'ACEUM, la Presse canadienne rapportait que le député conservateur

Michael Chong a accusé le gouvernement libéral de renoncer à une mesure

importante de souveraineté dans l'entente. « Nous devons maintenant

demander l'autorisation de Washington pour entamer des négociations

commerciales avec certains pays que les États-Unis désigneront comme

pays n'ayant pas une économie de marché, a déclaré Chong. Cela fait

littéralement de nous un État vassal des Américains. » Au moment de la publication du contenu de

l'ACEUM, la Presse canadienne rapportait que le député conservateur

Michael Chong a accusé le gouvernement libéral de renoncer à une mesure

importante de souveraineté dans l'entente. « Nous devons maintenant

demander l'autorisation de Washington pour entamer des négociations

commerciales avec certains pays que les États-Unis désigneront comme

pays n'ayant pas une économie de marché, a déclaré Chong. Cela fait

littéralement de nous un État vassal des Américains. »

Dans une entrevue avec Reuters, le secrétaire américain

au Commerce, Wilbur Ross, a défendu la clause en question en la

qualifiant de « pilule empoisonnée pour dissuader les accords avec la

Chine ». Ross a déclaré que la clause vise à « colmater les

brèches dans les accords commerciaux qui ont servi à légitimer le

commerce, la propriété intellectuelle et les pratiques de subventions

industrielles de la Chine ». [4]

La clause crépusculaire

Les termes de l'ACEUM resteront en vigueur pendant une

période de 16 ans, date à laquelle les parties peuvent choisir de

revoir et/ou renégocier ces conditions, ou de se retirer complètement

de l'accord. Après six ans, la clause crépusculaire de 16 ans peut

être réexaminée et possiblement prolongée.

Article 232 sur les droits américains

En mars 2018, les États-Unis ont imposé des droits

de douane de 25 % sur l'acier importé et de 10 %

sur l'aluminium importé en vertu de l'article 232 de la Trade

Expansion Act de 1962, qui permet au président américain

d'imposer des droits de douane pour des raisons de sécurité nationale.

Le président Trump aurait utilisé les tarifs pour extorquer certaines

concessions demandées par la faction qu'il représente. Les tarifs de

l'article 232 sur l'acier et l'aluminium produits au Canada et au

Mexique ont finalement été retirés.

Les États-Unis songent également à invoquer

l'article 232 pour imposer des droits de 25 % sur toutes

les importations d'automobiles. L'ACEUM comprend des lettres

d'accompagnement dans lesquelles il est stipulé que si les États-Unis

imposent des tarifs sur les importations d'automobiles, le Canada et le

Mexique disposeraient d'une période de franchise de deux mois pour

prendre d'autres dispositions.

Les tarifs de l'article 232 et les tarifs du bois

d'oeuvre résineux montrent à quel point les relations au sein de la

Forteresse Amérique du Nord et au-delà sont précaires et incertaines,

on pourrait même dire sans loi, et sujettes aux exigences pragmatiques

des factions rivales de l'oligarchie financière dans leur lutte pour le

contrôle de la présidence américaine.

Les achats en ligne et la circulation des données

L'ACEUM augmente la limite de franchise de droits pour

les Canadiens qui achètent des produits américains en ligne

de 20 $ à 150 $. Il permet aux entreprises de

transférer des données à travers les frontières sans rencontrer

d'obstacles.

Jason Oxman, président du groupe de commerce

technologique ITI, dit que les dispositions numériques du pacte

établissent « un nouveau précédent important pour les règles

commerciales modernes ». (Associated Press) Les détails du pacte

ne clarifient pas l'importance de ces « règles commerciales

modernes » pour les données ni ce que cela signifie pour les

Canadiens, par exemple dans le domaine de la vie privée ou des affaires

politiques.

Le contexte de la renégociation de l'ALÉNA

L'Accord de libre-échange nord-américain

(ALÉNA) est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Depuis

lors, le commerce entre les trois pays a connu une croissance

exponentielle, en partie grâce à l'établissement de chaînes

d'approvisionnement continentales des plus grands conglomérats. Chaque

jour, les États-Unis font plus de 3,6 milliards de dollars

d'échanges commerciaux avec le Canada et le Mexique. Le PIB annuel

combiné de la Forteresse Amérique du Nord est supérieur à 22

billions de dollars américains. L'Accord de libre-échange nord-américain

(ALÉNA) est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Depuis

lors, le commerce entre les trois pays a connu une croissance

exponentielle, en partie grâce à l'établissement de chaînes

d'approvisionnement continentales des plus grands conglomérats. Chaque

jour, les États-Unis font plus de 3,6 milliards de dollars

d'échanges commerciaux avec le Canada et le Mexique. Le PIB annuel

combiné de la Forteresse Amérique du Nord est supérieur à 22

billions de dollars américains.

L'ALÉNA a permis à l'oligarchie financière de déplacer

ses entreprises là où cela convient à ses intérêts privés étroits et là

où les fonds et les infrastructures publics sont le plus généreusement

offerts dans des stratagèmes pour payer les riches. Des progrès dans la

technologie de production et de transport ont été faits au profit de

l'oligarchie financière sans tenir compte du bien-être de la classe

ouvrière, de la stabilité et de la sécurité de l'économie nationale et

régionale ou des impacts sur l'environnement social et naturel.

Les entreprises de l'oligarchie financière ont établi

des réseaux de fabricants, vendeurs, fournisseurs et distributeurs qui

dépendent fortement de la libre circulation des marchandises par les

frontières de l'Amérique du Nord. Des couloirs de transport à cet effet

sont envisagés pour maximiser les avantages et les bénéfices des

oligarques.

L'ACEUM se concentre sur ce que l'administration

américaine appelle la modernisation dans les domaines des droits de

propriété intellectuelle, des pratiques réglementaires, des droits des

travailleurs, de l'environnement, des marchés publics et d'un certain

nombre d'autres domaines clés.

Notes

1. La gestion de l'offre est un

système selon lequel le gouvernement canadien émet des permis qui

permettent aux agriculteurs certains quotas de production de produits

laitiers, de volaille et d'oeufs. Il contrôle également le prix des

importations au Canada de ces produits. Ce processus garantit aux

agriculteurs de tirer des revenus durables et garantit que les petites

exploitations locales ne sont pas inondées par les produits agricoles

provenant des mégafermes aux États-Unis et en Europe.

Les changements apportés au nouvel ALÉNA entraîneront un

afflux de produits agricoles en provenance des États-Unis, y compris

des produits laitiers américains qui peuvent provenir de vaches qui ont

reçu des hormones de croissance bovine génétiquement modifiées (SBTR)

pour augmenter leur production de lait. Il n'existe actuellement aucune

exigence d'étiquetage pour le lait provenant des vaches traitées au

SBTR, de sorte que les consommateurs ne sauront pas ce qu'ils boivent.

L'industrie agroalimentaire des États-Unis est fortement

subventionnée par des fonds publics et intégrée à l'oligarchie

financière. Permettre un plus grand accès au marché aux exploitations

agricoles d'entreprises américaines signifierait que les petits

agriculteurs canadiens seraient en concurrence avec des producteurs

beaucoup plus grands capables de manipuler les prix à leur avantage.

« Le Conseil des Canadiens s'oppose à la ratification

d'un nouvel ALÉNA qui érode notre système de gestion de l'offre et met

en péril notre souveraineté alimentaire. »

Les citations directes en anglais se retrouvent ici.

(Traduit de l'anglais par LML)

2. « En 1964, 7 %

des véhicules fabriqués au Canada étaient vendus aux États-Unis, alors

qu'à partir de 1968, c'était 60 %. À la même

date, 40 % des automobiles achetées au Canada étaient

fabriquées aux États-Unis. La production d'automobiles et de pièces

automobiles dépassa, en valeur marchande, la production de l'industrie

papetière, au point de devenir la plus importante industrie du Canada.

Le déficit commercial se résorba et devint un surplus commercial annuel

valant des milliards de dollars canadiens. De 1965 à 1982, le

déficit commercial total du Canada avec les États-Unis était

de 12,1 milliards de dollars ; c'était le résultat d'un

surplus commercial d'environ 28 milliards de dollars de véhicules

assemblés et un déficit commercial d'environ 40,5 milliards de

dollars en pièces automobiles. [...]

« Le pacte a bénéficié aux travailleurs canadiens, car

il s'agit d'un milieu de travail dont le salaire moyen est nettement

supérieur à la moyenne nationale. Il a par contre amené des

inconvénients majeurs. Il a créé une situation de dépendance envers

l'industrie automobile américaine, ce qui a défavorisé la création

d'une industrie nationale. Par ailleurs, les usines sont surtout des

unités de fabrication, l'administration et la recherche et

développement sont demeuréss concentréss aux États-Unis. Le traité a

aussi interdit au Canada d'établir des relations semblables avec

d'autres fabricants automobiles.

« Le Canada devait aussi adhérer aux NHTSA, normes

américaines régissant la sécurité et l'émission de polluants

automobiles, il ne pouvait donc s'aligner sur les ECE Vehicle

Regulations, normes internationales établies par l'UNECE, ce qui

prévint la production canadienne de trouver des débouchés en dehors de

l'Amérique du Nord. [...]

« Il a été aboli en 2001 après que l'OMC l'ait

déclaré illégal. À ce moment, l'ALÉNA l'avait déjà largement

remplacé. » (Wikipédia)

« En 1966, les exportations canadiennes de

véhicules et de pièces aux États-Unis s'élèvent à 886 millions de

dollars. En 1977, elles atteignent 9,9 milliards. De même,

les importations canadiennes des États-Unis passent de 1,5

milliard en 1966 à 10,9 milliards en 1977.

« Dans l'ensemble, le Pacte de l'automobile a atteint

son objectif d'établir un réseau de production intégré au Canada et aux

États-Unis. En 1965, le Canada n'exportait que 48 000

véhicules aux États-Unis, représentant seulement 6 % de la

production canadienne, tandis que les États-Unis n'exportaient

que 64 000 véhicules au Canada, soit 0,6 % de la

production de véhicules de type nord-américain des États-Unis. Une

dizaine d'années plus tard, en 1975, le Canada

exportait 849 000 véhicules aux États-Unis,

représentant 59 % de la production canadienne, tandis que les

États-Unis exportaient 698 000 véhicules au Canada,

soit 8 % de la production américaine. » (Extrait de l'Encyclopédie

canadienne)

Il est à noter que la croissance dans son ensemble de la

production de véhicules doit être évaluée à la lumière de l'énorme

promotion de la culture automobile dans les films et à la télévision,

en particulier auprès des jeunes. Cette pression sur les individus

d'utiliser et acheter des voitures a inclus l'aménagement urbain dans

les plus grandes villes qui obligeait de nombreux travailleurs à

acheter des voitures pour se rendre au travail et pour leurs loisirs.

3. Le nouvel ALÉNA confirme aux

grandes sociétés pharmaceutiques américaines la durée actuelle de leurs

brevets, qui au Canada est de huit ans d'exclusivité. L'accord comprend

des produits biologiques, une nouvelle classe de médicaments fabriqués

à partir de tissus humains ou animaux. Les produits biologiques

comprennent des médicaments tels que l'insuline et des médicaments qui

traitent le cancer, l'arthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn et la

colite ulcéreuse.

En 2016, les Canadiens ont dépensé 30

milliards de dollars pour faire remplir plus de 600 millions

d'ordonnances. Les Canadiens paient déjà le deuxième prix le plus élevé

des pays de l'OCDE pour les médicaments sur ordonnance. Des études ont

révélé que de nombreuses personnes ne peuvent pas se permettre les

médicaments qui leur sont prescrits.

(Source : Le Conseil des Canadiens)

4. Ce que dit l'ACEUM sur les pays

« n'ayant pas une économie de marché » :

« Article 32.10 : Accords de libre-échange

avec des pays n'ayant pas une économie de marché

« 1. Pour l'application du présent article :

un pays n'ayant pas une économie de marché est un pays qui, à la

fois : a) à la date de signature du présent accord, est considéré

par une Partie comme n'ayant pas une économie de marché aux fins de la

législation sur les recours commerciaux de la Partie en question, b)

n'a conclu d'accord de libre-échange avec aucune des Parties.

« 2. Sur demande, une Partie fournira autant de

renseignements que possible sur les objectifs des négociations.

« 3. Dès que possible, et au plus tard 30 jours

avant la date de signature, la Partie qui a l'intention de signer un

accord de libre-échange avec un pays n'ayant pas une économie de marché

donne aux autres Parties la possibilité d'examiner le texte intégral de

l'accord, y compris toute annexe et tout instrument accompagnant

celui-ci, afin que ces Parties puissent examiner l'accord et en évaluer

les incidences possibles sur le présent accord. Si la Partie concernée

demande que le texte soit traité comme confidentiel, les autres Parties

en préservent la confidentialité.

« 4. Si une Partie conclut un accord de libre-échange

avec un pays n'ayant pas une économie de marché, les autres Parties

pourront mettre fin au présent accord moyennant un préavis de six mois,

et remplacer le présent accord par un accord bilatéral entre elles.

« 5. L'accord bilatéral est constitué de toutes les

dispositions du présent accord à l'exception de celles dont les Parties

concernées conviennent qu'elles ne s'appliquent pas entre elles.

« 6. Les Parties concernées utilisent la période de

préavis de six mois pour examiner le présent accord et décider si des

amendements devaient y être apportés pour assurer le bon fonctionnement

de l'accord bilatéral.

« 7. L'accord bilatéral entre en vigueur 60 jours

après la date à laquelle la dernière partie à l'accord bilatéral ayant

accompli ses procédures juridiques applicables en a notifié l'autre

partie. »

Contestation de l'ordre du jour

antisocial du gouvernement de l'Ontario

- Mira Katz -

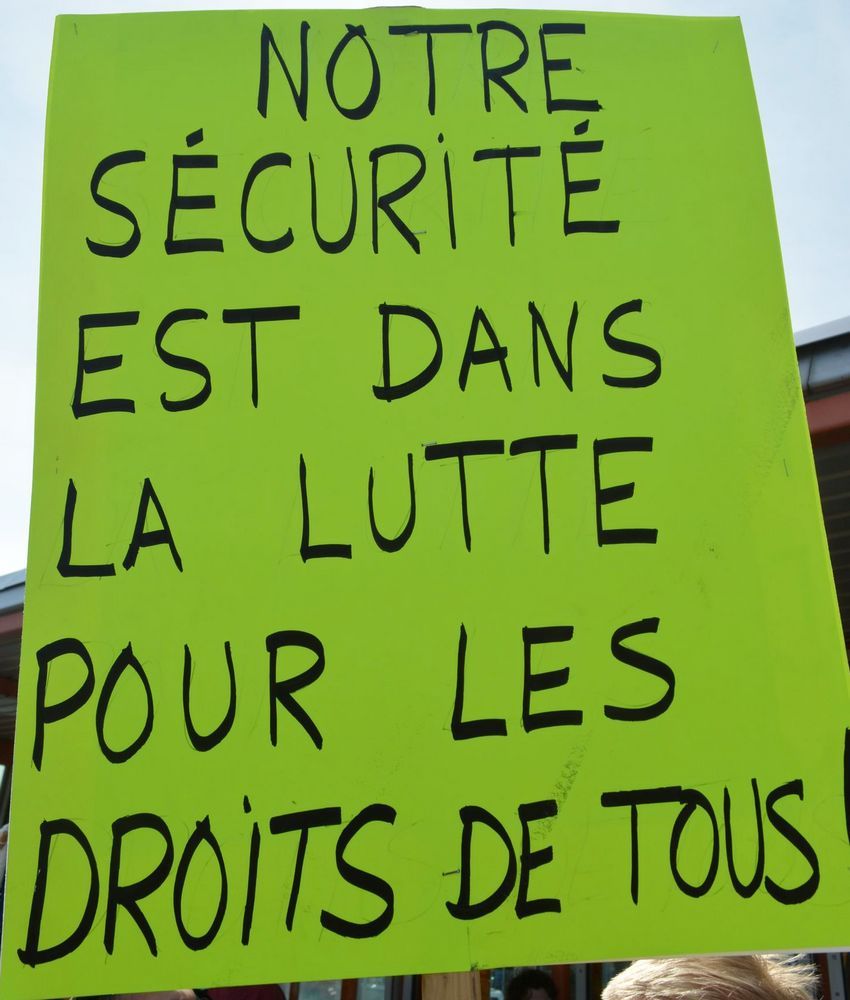

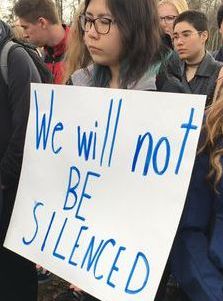

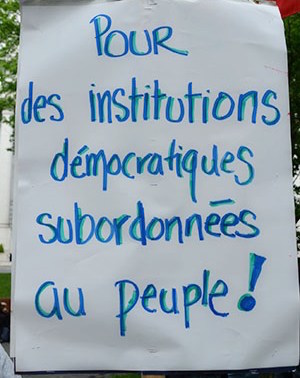

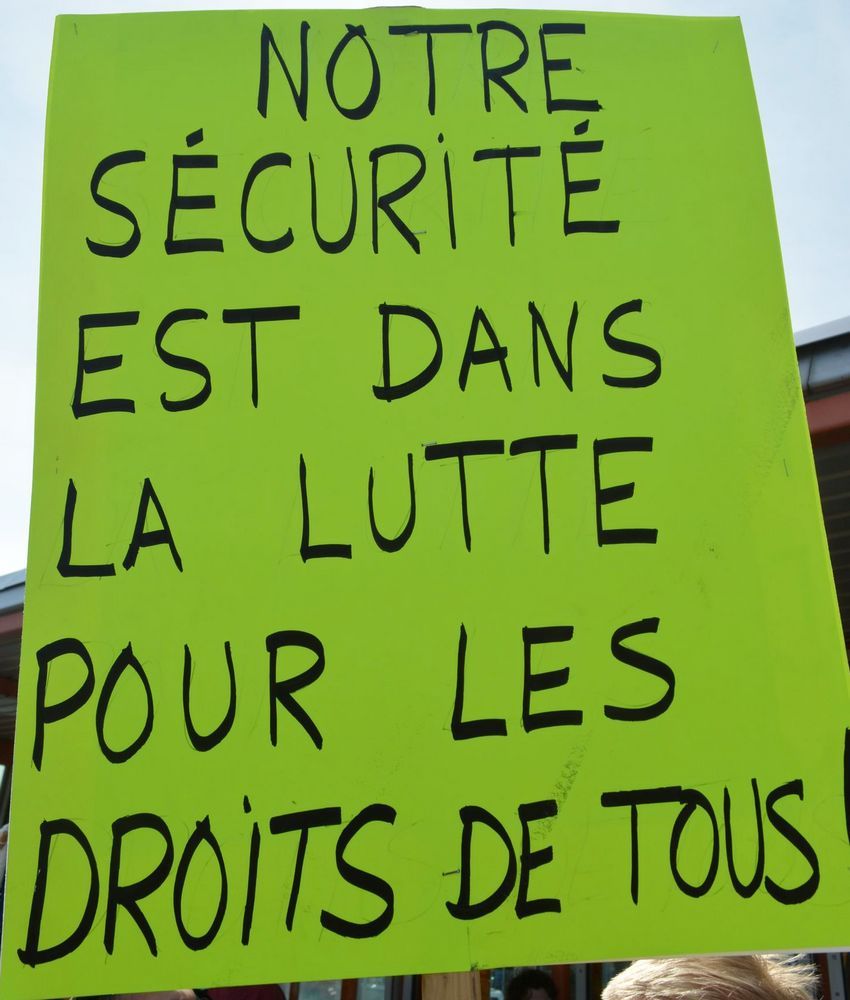

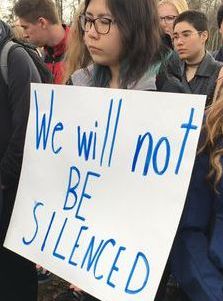

Manifestation à Toronto le 18 janvier 2019

contre les coupures au Régime d'aide financière aux étudiants ontariens

et contre l'« Initiative de liberté de choix des étudiants » Manifestation à Toronto le 18 janvier 2019

contre les coupures au Régime d'aide financière aux étudiants ontariens

et contre l'« Initiative de liberté de choix des étudiants »

Le 21 novembre, les juges Sachs, Corbett et Favreau

de la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice de l'Ontario

se sont prononcés contre le « Student Choice Initiative (SCI) »

(Initiative de liberté de choix des étudiants) du gouvernement de

l'Ontario. Le SCI exige que les institutions d'enseignement

postsecondaire rendent optionnels certains frais d'adhésion aux

associations étudiantes et certains frais afférents pour les services

que fournissent les associations (i.e. les étudiants peuvent décider de

ne pas les payer), sous peine de se voir priver d'une partie des fonds

publics qui reviennent aux institutions. En même temps, le SCI définit

arbitrairement d'autres frais afférents étudiants comme obligatoires.[1] Les juges ont décidé que l'initiative

du gouvernement enfreint à la fois l'autonomie des universités et la Loi

sur

les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario et

va au-delà des pouvoirs de prérogative du gouvernement. Les poursuites

en justice contre le gouvernement ont été initiées par la Fédération

canadienne des étudiantes et étudiants et la Fédération des étudiants

de l'Université York. L'Association des étudiants des cycles supérieurs

de l'Université de Toronto est intervenue en faveur des associations

étudiantes, tandis que B'nai Brith Canada, un groupe de défense des

intérêts et « ardent défenseur de l'État d'Israël », est intervenu

en faveur des directives du gouvernement.

Le gouvernement avait affirmé que le but

de son initiative, qui s'accompagnait d'une fausse réduction

de 10 % des frais de scolarité et de réductions des prêts aux

étudiants, était d'améliorer l'accessibilité financière et l'accès aux

universités et collèges publics. Il avait aussi dit que ses directives

étaient fondées sur des « décisions de politique majeure » prises

par le Cabinet et qu'elles « dépassent donc la portée de la compétence

du tribunal en matière d'examen ». Il avait également soutenu que

les directives avaient été prises en vertu du pouvoir de dépenser de la

Couronne et que le tribunal n'avait pas la compétence pour s'ingérer

dans les décisions de dépenser du gouvernement. Le gouvernement avait affirmé que le but

de son initiative, qui s'accompagnait d'une fausse réduction

de 10 % des frais de scolarité et de réductions des prêts aux

étudiants, était d'améliorer l'accessibilité financière et l'accès aux

universités et collèges publics. Il avait aussi dit que ses directives

étaient fondées sur des « décisions de politique majeure » prises

par le Cabinet et qu'elles « dépassent donc la portée de la compétence

du tribunal en matière d'examen ». Il avait également soutenu que

les directives avaient été prises en vertu du pouvoir de dépenser de la

Couronne et que le tribunal n'avait pas la compétence pour s'ingérer

dans les décisions de dépenser du gouvernement.

En ce qui concerne l'objectif du gouvernement, la cour a

noté la preuve soumise par les requérants sous forme d'une lettre de

collecte de fonds envoyée par le premier ministre à ses partisans, qui

déclarait :« Je pense que nous savons tous à quels genres

d'absurdités marxistes s'adonnent ces associations étudiantes. Alors,

nous avons corrigé cela. Les cotisations des associations étudiantes

sont désormais volontaires. » Cependant, dans sa décision, le

tribunal n'a pas traité du but visé par ces directives et s'est plutôt

demandé si elles faisaient partie des pouvoirs de prérogative du

gouvernement. Le tribunal « doit veiller à ce que le ministre ait le

pouvoir légal d'exiger des universités et des collèges qu'ils se

conforment aux directives », lit-on dans la décision.

Le tribunal a noté que la question dont il a été saisi «

est de savoir si le SCI et les directives respectent les limites du

pouvoir de dépenser de la Couronne ». La cour a souligné que «

l'un des défauts évidents [de l'argument du gouvernement selon lequel

la directive relève de son pouvoir de prérogative de pouvoir dépenser]

est que les montants [des frais afférents] en cause pour chaque

étudiant sont très faibles par rapport à l'ensemble des frais de

scolarité. De plus, la distinction entre les frais essentiels et non

essentiels semble arbitraire si l'objectif réel derrière le SCI et les

directives est de réduire la charge financière des étudiants : les

frais d'adhésion au centre d'éducation physique, qui sont environ dix

fois plus élevés que les frais d'adhésion à l'association étudiante,

sont jugés ‘essentiels', mais les frais d'adhésion à l'association

étudiante ne le sont pas : aucun fondement de principe pour faire

cette distinction n'a été offert dans le dossier dont nous sommes

saisis ou dans les plaidoiries. »

Le tribunal a également soulevé de sérieuses questions

sur ce que le gouvernement tentait de faire avec sa directive et les

causes futures dans lesquelles il pourrait faire face à des

contestations. « Cette affaire pourrait soulever une question légitime

concernant l'étendue du pouvoir de dépenser de la Couronne : les

conditions qui y sont rattachées peuvent-elles être sans pertinence ou

sans rapport avec l'objectif pour lequel le financement est

accordé ? Les conditions peuvent-elles aller jusqu'à nuire au

financement et aux activités de tierces parties, comme les associations

étudiantes dans cette cause, qui ne reçoivent aucun financement de

l'Ontario ? Cependant, cette question n'a pas été soulevée de

façon catégorique par les requérants ou traitée par l'Ontario, et il

semble qu'il y ait peu de jurisprudence sur l'étendue de la prérogative

de la Couronne de pouvoir dépenser. Nous notons qu'il n'y a aucun cas

comme celui-ci où un tribunal a examiné la question de savoir si la

Couronne a l'autorité d'utiliser son pouvoir de dépenser d'une manière

qui affecte l'autofinancement et les activités d'une tierce

partie. »

Le tribunal souligne que la Loi sur

les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario

déclare spécifiquement que « la présente loi n'a pas pour effet

d'empêcher un conseil des étudiants d'un collège élu par les étudiants

du collège de mener ses activités normales et nul collège ne doit

empêcher le conseil de les mener. » La cour a souligné qu'en

obligeant les collèges à rendre les cotisations des associations

étudiantes volontaires, « le ministre ordonne aux collèges de prendre

des mesures qui empêcheront les conseils des étudiants de mener leurs

activités normales, ce que l'article 7 interdit

expressément ». Le tribunal souligne que la Loi sur

les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario

déclare spécifiquement que « la présente loi n'a pas pour effet

d'empêcher un conseil des étudiants d'un collège élu par les étudiants

du collège de mener ses activités normales et nul collège ne doit

empêcher le conseil de les mener. » La cour a souligné qu'en

obligeant les collèges à rendre les cotisations des associations

étudiantes volontaires, « le ministre ordonne aux collèges de prendre

des mesures qui empêcheront les conseils des étudiants de mener leurs

activités normales, ce que l'article 7 interdit

expressément ».

En ce qui concerne les universités, alors que chaque

université est régie par sa propre loi qui ne définit pas explicitement

le rôle des associations étudiantes, le tribunal a cité les décisions

des cours suprêmes confirmant l'autonomie des universités et des

témoignages d'experts sur l'histoire de l'autonomie des universités

canadiennes, et a statué que « les lois régissant les universités ‘ont

préséance' en matière de gouvernance universitaire, y compris les

activités étudiantes. Exiger que les universités permettent aux

étudiants de ne pas payer les frais d'adhésion aux associations

étudiantes et pour d'autres services « non essentiels » est

incompatible avec la gouvernance autonome des universités ».

Mis à part les arguments du gouvernement, le tribunal a

également pris note des arguments avancés par le seul intervenant dans

l'affaire du côté du gouvernement, B'nai Brith Canada. B'nai Brith a

plaidé en faveur de l'initiative du gouvernement, affirmant qu'elle

améliore « l'autonomie et le choix des étudiants individuels qui

peuvent ne pas être d'accord avec ou souhaitent appuyer leurs

associations étudiantes », ou ce que la cour a appelé « l'argument

de la liberté ». Le tribunal n'a pas entamé de débat sur la

validité des arguments de B'nai Brith, mais les a au contraire rejetés

sur la base qu'ils ne présentaient aucun élément de preuve au dossier à

l'appui de leurs allégations et que le groupe a présenté des éléments

de preuve qui n'ont pas été versés au dossier pour le tribunal, quelque

chose qu'aucun intervenant n'est autorisé à faire. La Cour a noté que

ledit argument de liberté était en conflit avec « le droit de mener une

action collective (qui peut être incluse dans la liberté

d'association) ».

En plus de statuer contre les directives du

gouvernement, le tribunal a ordonné au gouvernement de payer les

dépenses des requérants, pour un montant de 15 000 $.

Le gouvernement a l'intention d'en appeler de la

décision

Des reportages ont indiqué que le gouvernement Ford fera

appel de la décision en faisant valoir que sa directive n'est pas une

ingérence dans l'autonomie des universités ou des collèges, car les

établissements sont libres de décider d'appliquer ou non la directive

et, conséquemment, de décider si oui ou non leur financement public

sera réduit en n'appliquant pas la directive. Un mémoire du

gouvernement déposé auprès de la Cour d'appel se lisait comme

suit : « Les universités restent libres d'exercer leur

indépendance et leur autonomie en choisissant d'accepter un financement

public, sous réserve des conditions qui y sont rattachées. Rattacher

des conditions aux subventions gouvernementales n'interfère d'aucune

façon dans l'autonomie et l'indépendance des universités. »[2]

Notes

1. Canadian

Federation

of

Students v. Ontario, 2019

ONSC

6658

2. Voir l'article du Charlatan ici.

- Enver Villamizar -

La lettre de levée de fonds du premier

ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui cible les activités politiques

des associations étudiantes, montre que l'objectif que le gouvernement

de l'Ontario s'est donné est de menacer et d'essayer de réduire au

silence toute dissidence collective des jeunes des collèges et des

universités et de violer leur droit de conscience. Cela se produit au

moment où le gouvernement mène une attaque tous azimuts contre les

services publics comme l'éducation et les programmes sociaux, dont les

jeunes ont besoin. L'intervention de B'nai Brith en appui à l'«

Initiative de la liberté de choix des étudiants » (SCI) du gouvernement

Ford, dans la poursuite intentée contre le SCI par la Fédération

canadienne des étudiantes et étudiants et la Fédération des étudiants

de l'Université York devant la Cour de justice de l'Ontario, montre que

l'ordre du jour du gouvernement ontarien est lié directement aux

tentatives de faire taire les jeunes Canadiens qui veulent que le

Canada s'oppose à l'occupation israélienne de la Palestine. Ces

développements cadrent bien avec les attaques similaires inacceptables

qui ont lieu en Alberta, où le premier ministre Jason Kenney a fait des

allégations à caractère diffamatoire au sujet des opinions politiques

d'un chargé de cours et syndicaliste bien connu de l'Université de

l'Alberta, Dougal MacDonald, un enseignant à la faculté d'éducation de

l'université. La lettre de levée de fonds du premier

ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui cible les activités politiques

des associations étudiantes, montre que l'objectif que le gouvernement

de l'Ontario s'est donné est de menacer et d'essayer de réduire au

silence toute dissidence collective des jeunes des collèges et des

universités et de violer leur droit de conscience. Cela se produit au

moment où le gouvernement mène une attaque tous azimuts contre les

services publics comme l'éducation et les programmes sociaux, dont les

jeunes ont besoin. L'intervention de B'nai Brith en appui à l'«

Initiative de la liberté de choix des étudiants » (SCI) du gouvernement

Ford, dans la poursuite intentée contre le SCI par la Fédération

canadienne des étudiantes et étudiants et la Fédération des étudiants

de l'Université York devant la Cour de justice de l'Ontario, montre que

l'ordre du jour du gouvernement ontarien est lié directement aux

tentatives de faire taire les jeunes Canadiens qui veulent que le

Canada s'oppose à l'occupation israélienne de la Palestine. Ces

développements cadrent bien avec les attaques similaires inacceptables

qui ont lieu en Alberta, où le premier ministre Jason Kenney a fait des

allégations à caractère diffamatoire au sujet des opinions politiques

d'un chargé de cours et syndicaliste bien connu de l'Université de

l'Alberta, Dougal MacDonald, un enseignant à la faculté d'éducation de

l'université.

Les universités sont des lieux où les jeunes et les professeurs

s'organisent pour enquêter et exprimer leurs points de vue sur toutes

les questions importantes, y compris celles liées au rôle du Canada

dans le monde et les questions sérieuses de la guerre et de la paix. Ce

n'est pas une coïncidence si le gouvernement Harper puis le

gouvernement Trudeau au niveau fédéral ont par exemple soutenu que les

jeunes et les étudiants ne devraient pas être autorisés à défendre

ouvertement les droits humains des Palestiniens en utilisant leur

parole pour plaider en faveur d'une campagne de boycott, de

désinvestissement et de sanctions pour faire pression sur Israël afin

qu'il mette fin à son occupation de la Palestine. Un référendum adopté

par une majorité d'étudiants qui ont voté en 2014 à l'Université de

Windsor pour que leur association étudiante se désinvestisse « des

entreprises qui soutiennent ou profitent des crimes de guerre, de

l'occupation et de l'oppression israéliens » a été dénoncé au Parlement

par le gouvernement Harper. Suite à cela et aux menaces d'un riche

donateur de retirer son financement à l'université, l'Université de

Windsor a coupé les fonds à l'association étudiante. Lors de son

élection en 2015, le gouvernement Trudeau a également condamné

officiellement le mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions

comme une forme d'antisémitisme et a clairement indiqué qu'il ne

voulait pas que les jeunes expriment leur point de vue à ce sujet sur

les campus universitaires et collégiaux.

Les arguments maintenant avancés par

B'nai Brith qui affirme que l'adhésion obligatoire à des associations

étudiantes viole les droits individuels des étudiants qui ne sont pas

d'accord avec leurs actions montrent que, comme le gouvernement Ford,

il veut briser les organisations de défense collective des étudiants au

nom des droits individuels. En tant que « fidèle allié » autoproclamé «

d'Israël », le B'nai Brith soutient-il l'initiative du

gouvernement Ford pour essayer de faire taire les étudiants ou du moins

interférer avec la capacité des étudiants à s'organiser collectivement

contre l'occupation israélienne de la Palestine ? Si c'est le cas, cela

ne révèle-t-il pas le caractère antidémocratique de l'initiative ? Ce

n'est pas un hasard si les arguments de B'nai Brith sont en fait les

mêmes que ceux avancés par le gouvernement Ford, que le paiement des

cotisations aux associations étudiantes devrait être une question de «

choix ». Les arguments maintenant avancés par

B'nai Brith qui affirme que l'adhésion obligatoire à des associations

étudiantes viole les droits individuels des étudiants qui ne sont pas

d'accord avec leurs actions montrent que, comme le gouvernement Ford,

il veut briser les organisations de défense collective des étudiants au

nom des droits individuels. En tant que « fidèle allié » autoproclamé «

d'Israël », le B'nai Brith soutient-il l'initiative du

gouvernement Ford pour essayer de faire taire les étudiants ou du moins

interférer avec la capacité des étudiants à s'organiser collectivement

contre l'occupation israélienne de la Palestine ? Si c'est le cas, cela

ne révèle-t-il pas le caractère antidémocratique de l'initiative ? Ce

n'est pas un hasard si les arguments de B'nai Brith sont en fait les

mêmes que ceux avancés par le gouvernement Ford, que le paiement des

cotisations aux associations étudiantes devrait être une question de «

choix ».

De même, au nom de la liberté individuelle, du choix et même de la

liberté, le gouvernement Ford et ceux qui appuient ses actions tentent

de réprimer l'organisation des jeunes et de tous ceux qui résistent à

ses attaques contre les services publics et les programmes sociaux, et

qui défendent le principe selon lequel la société a une responsabilité

envers ses membres que les gouvernements ont le devoir de remplir. Ils

ciblent pour diffamation ceux qui résistent - comme les syndicats

ouvriers et les associations étudiantes et les champions des opprimés -

insinuant qu'ils sont des chefs mafieux, des criminels ou des «

antisémites » selon les circonstances, pour tenter de nier la justesse

de leur cause. Le but est de dissimuler le véritable objectif du

gouvernement qui est de faire taire ceux qui refusent d'accepter les

violations organisées par l'État du droit à la conscience, à la liberté

de parole et à la liberté d'association. Il est important de s'opposer

aux objectifs de l'Initiative de la liberté de choix des étudiants du

gouvernement, et pas seulement en fonction de sa légalité ou non. Elle

doit être déclarée illégale car elle est injuste et viole les droits !

L'affaire de la diffamation de Dougal

MacDonald,

chargé de cours à l'Université de l'Alberta

L'article « Menace à la liberté académique » a été

écrit en 1953 par Charles Herbert Huestis, arrière-grand-père du Dr

Dougal MacDonald, et est reproduit avec la permission de la famille.

Divers adptes de l'affirmation que la famine en Ukraine

en 1932-1933 a été provoquée artificiellement par le dirigeant

soviétique Joseph Staline exigent le licenciement du Dr MacDonald qui

enseigne à l'Université de l'Alberta. Ils affirment que même si son

point de vue sur le soi-disant Holodomor n'a pas été présenté durant

ses cours, il est à l'origine d'un traumatisme transgénérationnel et sa

présence à l'université constitue une menace. Non seulement cette prise

de position contrevient-elle de manière flagrante à la nécessité de

garantir la liberté de parole dans la société et en particulier dans un

milieu universitaire où l'investigation scientifique et la parole sont

essentielles à l'apprentissage, mais elle fait aussi la promotion d'une

idéologie officielle à laquelle tout le monde est censé se conformer

sous prétexte qu'il n'y a pas de faits alternatifs. Cela ne correspond

à aucune notion de démocratie.

La vraie question est de s'élever au-dessus de

l'avilissement du discours politique qui prétend défendre les droits

mais qui interdit ce que les forces de l'offensive antisociale

appellent le discours haineux. La bataille n'est pas seulement pour la

démocratie à un moment où même les libertés démocratiques les plus

élémentaires sont retirées au nom d'idéaux élevés. La lutte pour

utiliser sa parole comme expression de sa conscience fait également

partie intégrante de la bataille de la démocratie - la bataille par

laquelle le peuple prend en main ses affaires en affirmant ses droits

d'une manière qui oblige ceux qui agissent en toute impunité à rendre

des comptes. Le droit d'utiliser sa parole est un droit humain. Sans

lui, personne ne peut délibérer sur la direction de l'économie et les

autres affaires importantes qui touchent la vie des gens et la société,

comme celles relatives au crime et au châtiment, à la guerre et à la

paix, au rôle des idéologies et ainsi de suite.

L'article « Threat to Academic Freedom » (Menace à

la liberté académique) a été originellement publié dans l'édition

du 3 septembre 1953 du Toronto Star.

***

La vague d'anticommunisme qui a déferlé sur les

États-Unis est l'un des phénomènes sociaux les plus étonnants des temps

modernes. Le président [Dwight D. Eisenhower] a déclaré il y a peu de

temps qu'elle reculait mais elle a pris de l'ampleur.

L'autre jour, le New Republic publiait une

caricature d'un personnage recouvert d'une capuche et drapé de noir

intitulée « Peur », qui brandissait un fouet devant lequel l'oncle

Sam terrorisé se terrait. Pendant quelques années, les singeries du

Comité de la Chambre sur les activités antiaméricaines ont été vues

avec un certain amusement, mais ce n'est plus le cas. D'éminents

scientifiques ont été amenés devant lui et forcés de répondre à des

questions qui indiquent l'ignorance des inquisiteurs. Le comité de

l'énergie atomique a lui aussi fait preuve d'un manque d'intelligence.

Leonard Engel, qui écrit occasionnellement dans The Nation sur

les progrès de la science, a dit : « Dans un cas que je connais,

un ingénieur respecté affilié à une grande université a été jugé

inadmissible à l'accès à des documents secrets sur la seule accusation

qu'il avait appuyé Henry Wallace [du Parti progressiste] lors des

dernières élections. »

Maintenant, l'inquisition pénètre les écoles publiques

et les universités. Le Comité de la Chambre sur les activités

antiaméricaines a exigé que tous les manuels scolaires leur soient

soumis pour la recherche de matériel subversif. Selon le rapport du

comité des scientifiques sur les problèmes liés à l'allégeance, la

sécurité affecte désormais la moitié de tous les scientifiques

américains dans des domaines comme la physique et une proportion

croissante dans d'autres domaines des sciences. Elle s'est maintenant

étendue aux campus : plusieurs départements de l'Université de la

Californie, explique Engel, qui exige également un serment

d'allégeance, font des autorisations de sécurité une exigence pour tout

le monde, quel que soit la nature ou le parrainage de son travail.

Le conseil scolaire de Cleveland, en Ohio, a récemment

exigé un serment d'allégeance à tous ses enseignants des écoles

publiques et le journal Plain Dealer a publié une photo de

l'assermentation. CW Lawrence, commentateur du matin au Plain

Dealer, a écrit à son éditeur : « Il me semble que cette image

symbolise ce qui s'est passé dans notre pays au cours des derniers mois

- un affaiblissement de notre caractère national, une détérioration de

notre confiance en soi nationale, une perte de notre sens de l'humour,

le tout étant le résultat d'une grande crainte irraisonnée d'une nation

bien plus faible, à la fois physiquement et idéologiquement, que la

nôtre. » En effet, les Américains singent la conduite même qu'ils

condamnent en Russie. Lorsque la bombe atomique a explosé à Los Alamos,

un éminent américain a déclaré : « C'est la fin de la

démocratie. » Il voulait dire bien sûr que la militarisation, le

secret et le contrôle de la pensée seraient étendus jusqu'à ce que les

peuples qui se gouvernent perdent le pouvoir de façonner leur propre

existence.

Un incident d'intolérance très médiatisé dans les

universités s'est produit il n'y a pas longtemps à l'Université de

Washington. Le professeur Henry Steele Commager du département

d'histoire de l'Université de Columbia a écrit à ce sujet dans le New

Republic du 25 juillet sous le titre « Red Baiting in the

Colleges » (la chasse aux communistes dans les collèges).

L'assemblée législative de l'État de Washington avait décrété qu'aucun

salaire ne devait être versé à un employé de l'État qui était membre

d'une organisation qui « prône le renversement du gouvernement des

États-Unis par la force ou la violence », formule utilisée pour

désigner les communistes, car le Parti communiste est aussi légal aux

États-Unis que le républicain ou le démocrate.

Un ratissage de la faculté a exposé six membres qui

pourraient être inclus dans cette formule, trois d'entre eux présumés

membres actuels et trois anciens membres du parti. Le comité de faculté

était enclin à l'indulgence, mais pas le président, R.B. Allen. Il

soutenait que l'appartenance au PC constitue en soi une preuve

d'inaptitude et d'incompétence, et que la dissimulation de cette

appartenance rend l'infraction doublement odieuse. Le professeur

Commager écrit : « Aucun exemple n'a encore été produit où un