Numéro 2

Février 2023

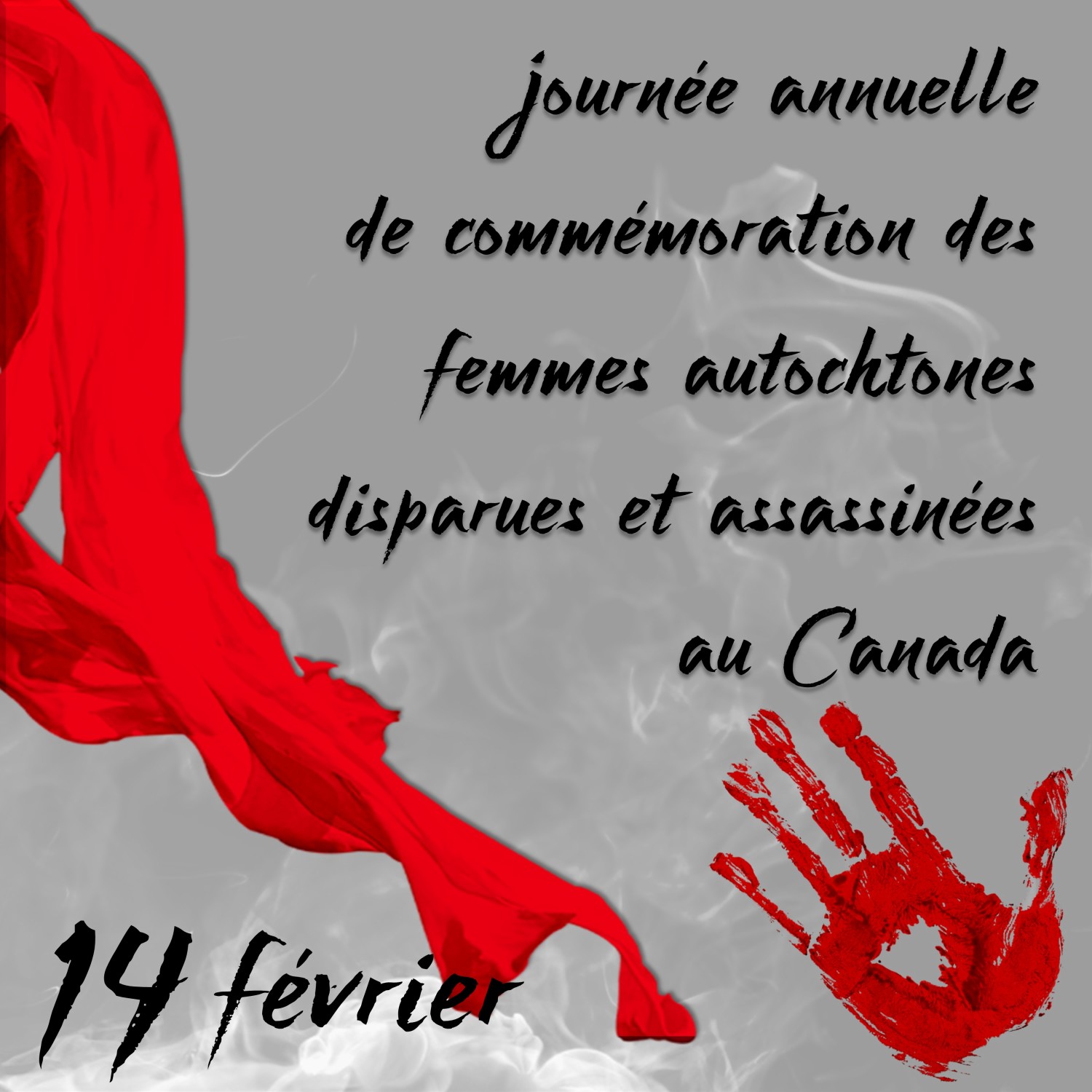

Marches commémoratives pour les femmes et

filles autochtones

disparues et assassinées

Mettons fin à

l'injustice coloniale!

Défendons les droits de toutes et tous!

• Le refus éhonté

du gouvernement Trudeau de répondre

aux appels à la justice

Réunion des premiers ministres sur la santé

• Des formes de duperie sous prétexte de réparer le système de santé

• L'essence de l'offensive antisociale

• Des actions en Ontario à la défense des soins de santé publique

D'autres tentatives des gouvernements de se défaire des limites constitutionnelles et juridiques

• L'approbation des projets miniers par la voie rapide

• La Loi sur

les mines du Québec accorde des droits

illimités à des intérêts privés

• Une conception médiévale du « free mining »

• Les Premières Nations du nord de l'Ontario forment une alliance contre le « free mining »

Les peuples autochtones affirment leur souveraineté, leurs droits ancestraux et leurs droits issus de traités

• La trahison des droits des peuples autochtones par le Canada

• Les défenseurs de la terre haudenosaunee affirment le droit d'être

Trouver des solutions aux problèmes

auxquels

les demandeurs d'asile font face

• Des organisations communautaires de Montréal exigent dignité et droits pour les demandeurs d'asile

• Une organisatrice communautaire parle des problèmes auxquels sont confrontés les demandeurs d'asile

• Hommage à une

victime de « l'ordre fondé sur

des règles » du Canada

• Militante manifestation à Hamilton pour réclamer un statut pour toutes et tous sans exception

Des sujets de préoccupation dans le monde

• Non à l'ingérence du Canada au Pérou! Appuyons les justes revendications du peuple péruvien!

• Honte au Canada pour pour le déploiement d'avions espions en Haïti

• Séisme en Turquie et en Syrie : le bilan dépasse les 33 000 morts

• Les prisonniers

politiques palestiniens entreprennent

une grève de la faim collective

• La guerre des États-Unis contre l'Afrique s'intensifie

Marches commémoratives pour les femmes et filles

autochtones disparues et assassinées

Mettons fin à l'injustice

coloniale!

Défendons les droits de toutes et tous!

|

|

Le 14 février, des marches sont organisées dans tout le Canada par les amis et les familles des femmes et filles autochtones disparues et assassinées, avec la participation de ceux qui ne font qu'un avec les peuples autochtones dans l'affirmation de leur droit d'être. Ces marches rendent hommage à la vie des personnes assassinées ou disparues et exigent que justice soit faite et que cesse la violence organisée par l'État contre les peuples autochtones.

C'est la 32e année que ces marches ont lieu, la première ayant eu lieu à Vancouver en 1992 pour rendre hommage à une femme assassinée dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver et demander justice. Entre la première marche commémorative et celle de 2019, plus de 970 noms ont été ajoutés à la liste des femmes qui ont disparu ou ont été assassinées dans ce seul quartier.

Alors que les femmes se préparent à la marche commémorative de cette année, elles ont en tête les quatre femmes autochtones sauvagement assassinées à Winnipeg en 2022, dont les dépouilles ont été jetées dans des dépotoirs et dont les familles mènent un combat pour obtenir justice et dignité pour leurs proches. Elles font partie des dix femmes autochtones assassinées dans cette ville l'année dernière.

De novembre 2015 – date à laquelle le gouvernement Trudeau est arrivé au pouvoir en promettant de mettre fin à la violence et d'établir une nouvelle relation avec les peuples autochtones – à la fin de 2021, au moins 227 femmes et filles autochtones ont été assassinées. Le nombre de ces personnes disparues et assassinées est une condamnation accablante du refus d'agir du gouvernement.

Les meurtres et les disparitions qui se poursuivent à ce jour ont lieu dans des conditions de violence raciste et de génocide organisés par l'État. Ces conditions font partie de la politique coloniale officielle à l'égard des peuples autochtones depuis la création du Canada, dans lesquelles les femmes autochtones en particulier sont considérées comme des proies faciles. Il faut mettre fin à ces crimes et le Canada doit les réparer et établir des relations justes avec les peuples autochtones sur la base du principe de nation à nation.

Marche commémorative des femmes à Vancouver le 14 février 2022

Le refus éhonté du gouvernement Trudeau de répondre aux appels à la justice

Les marches annuelles du 14 février organisées partout sur l'Île de la Tortue pour commémorer la vie des femmes et filles autochtones disparues et assassinées (FFADA) exigent une évaluation d'où en est le gouvernement dans ses engagements envers les appels à la justice contenus dans le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues publié le 3 juin 2019.

|

Le Rapport final a lancé 231 « Appels à la justice » pour mettre fin à la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA (bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queer ou en questionnement, intersexe, asexuelles) autochtones. Il y est souligné que ces appels sont des impératifs juridiques qui reposent sur les lois internationales en matière de droits humains et que les gouvernements ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires. Jusqu'à présent, le gouvernement Trudeau a fait très peu pour répondre aux « Appels à la justice ». Son indifférence est une insulte à la mémoire de ces milliers de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA autochtones décédées ou disparues et un affront aux familles, aux nations autochtones et aux Canadiens.

Le 23 mai 2022, le gouvernement fédéral publiait son propre rapport sur les progrès accomplis depuis que les « Appels à la justice » ont été lancés, dont le Plan national d'action qu'il a publié en 2021. Il est question d'énoncés de politiques au sujet des mesures « nécessaires pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones » et de « plus de mesures face aux structures, institutions, agences, législations, services, politiques et programmes coloniaux, qui continuent de causer des torts et la perte de vie, tels que le racisme institutionnel et structurel dans les soins de santé, l'aide à l'enfance, les services policiers et le système de justice ».

En fait, l'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) a souligné le 3 juin 2022 que le budget fédéral de 2021 a consacré 2,2 milliards de dollars étalés sur cinq ans pour mettre fin au génocide contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones, mais qu'il n'y avait aucun plan ni aucune indication de comment cet argent serait distribué et quel en serait l'objectif. L'AFAC a aussi souligné que le Plan d'action national, tel que rédigé, « était en fait une recette pour l'inaction et les gens représentés par notre organisation en font les frais ».

L'AFAC a aussi dit qu'entre 2015 et 2020 (sous le mandat du gouvernement Trudeau), les femmes autochtones victimes de féminicide représentaient 24 % de toutes les victimes de féminicide au Canada, bien qu'elles ne représentent que 5 % de la population féminine. « Rien n'indique une diminution du nombre de ces crimes au pays », ajoute l'organisation.

Le gouvernement n'exprime aucune honte lorsqu'il confirme dans son propre rapport que « selon un rapport publié en 2022, les femmes, les filles et les personnes 2SLGBTQQIA autochtones continuent de connaître des taux élevés de violence et sont sur-représentées en tant que victimes d'actes criminels ».

Le fait est que sa méthode pour traiter avec les peuples autochtones est de miner les efforts pour établir avec eux des rapports de nation à nation. Les agences gouvernementales établissent directement des relations avec les individus d'origine autochtone ou traitent seulement avec des structures souvent corrompues imposées par la Loi sur les Indiens.

Prenons par exemple la lutte pour l'indemnisation des survivants des pensionnats et des externats génocidaires qui est, comme toute autre chose, transformée en une question de poursuites judiciaires. Ces écoles sont en grande partie responsables des conditions dans lesquelles les femmes et les filles autochtones sont considérées comme des proies faciles.

Le 21 janvier, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il avait accepté de régler une action collective de 2,8 milliards de dollars avec 325 Premières Nations qui demandent réparation pour la perte de leur langue et de leur culture causée par le programme génocidaire des pensionnats indiens. Ce règlement prévoit une compensation au niveau de la bande, une structure qui découle de la Loi sur les Indiens du gouvernement canadien. Un règlement antérieur pour les survivants des écoles de jour, ou externats, a été conclu à l'amiable en 2021 et a versé 10 000 dollars à chaque individu.

Pendant ce temps, les conditions restent désastreuses sur tous les fronts, alors que les gardiens de l'État canadien colonial et raciste et de son ordre constitutionnel se sont dégagés de toute responsabilité pour ce qui est des mesures immédiates et appropriées à prendre, comme le prévoient les 231 « appels à la justice » présentés dans le rapport final de l'enquête nationale sur les FFADA.

Pour lire les Appels à la justice, cliquez ici.

Une cérémonie a eu lieu le 19 janvier 2023 sur le site de la

décharge de Brady Road à Winnipeg et 101 robes rouges ont été

accrochées le long de la clôture.

(Photo : Southern Chiefs Organization)

Réunion des premiers ministres sur la santé

Des formes de duperie sous

prétexte

de réparer le système de santé

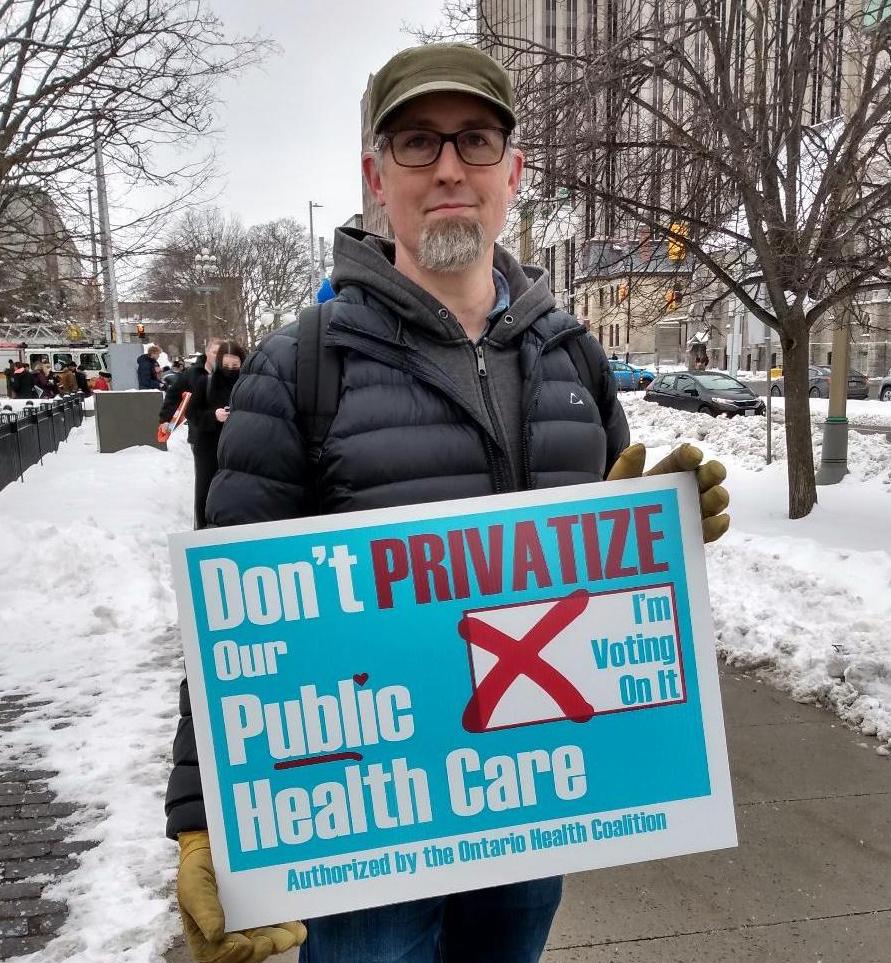

Manifestation à la défense du droit à la santé devant la réunion

des premiers ministres

à Ottawa le 7 février 2023

La réunion des premiers ministres à Ottawa le 7 février, censée s'intéresser au financement de la santé, a été une fraude historique de première catégorie. Les communiqués et les déclarations du gouvernement fédéral, les réponses des premiers ministres provinciaux, les commentaires et les contre-discours des médias étaient sans précédent par la quantité d'inepties proférées et par les nouvelles profondeurs atteintes dans la mise en marché de leurs annonces de milliards pour ceci et cela au nom d'idéaux élevés.

Les premiers ministres ont cherché à faire croire à l'atteinte d'un consensus que si la privatisation est un problème, la solution est que l'État paie pour les services privés et alors les individus n'auront pas à payer; les paiements de transfert peuvent être modifiés pour mieux répondre aux objectifs politiques définis par les consultants privés, une concession ici par le gouvernement vaut une concession là par ceux qui participent aux négociations, et ainsi de suite.

La fraude comprend l'affirmation que les gouvernements à tous les niveaux et les partis d'opposition ont l'intention d'adopter de bonnes politiques pour offrir aux Canadiens les services de santé dont ils ont besoin. Il y a une pléthore de propositions sur ce que les Canadiens souhaitent le plus : les soins dentaires sont opposés à l'assurance-médicaments, à la santé mentale, aux services de garderie, etc.

Rien de ce qu'ils disent ou font, et que les médias répètent fidèlement, n'est fondé sur une réalité concrète. Ce que les sondages et les entreprises de marketing et de consultation déclarent est donné comme la preuve de ce que les Canadiens veulent. Cela donne lieu à des conclusions absurdes, comme dire que les chirurgies de la cataracte et les remplacements du genou et de la hanche sont les problèmes les plus urgents. Autrement dit, ne vous inquiétez pas de la destruction totale du système de santé public, du principe d'universalité, de l'abandon des régions éloignées et des vieilles installations, ne vous inquiétez pas de l'échec du système qui ne fournit plus assez de médecins de famille, de services d'urgence, de premiers répondants ambulanciers, de lits d'hôpitaux et, surtout, ne vous inquiétez pas de la destruction du facteur humain/conscience sociale.

Quelques jours avant la rencontre du 7 février, les ministres des finances fédéral, provinciaux et territoriaux s'étaient également réunis pour entendre la ministre des Finances et vice-première ministre leur faire la leçon et leur dire que chaque province doit augmenter les crédits d'impôt et les incitatifs pour les financiers qui s'engageront à payer l'infrastructure requise par les progrès massifs de la révolution technique et scientifique. Le mantra était que l'objectif de l'économie canadienne doit être de s'assurer qu'elle est compétitive par rapport aux États-Unis et au reste du monde. Rien à voir avec répondre aux besoins des Canadiens et rien à voir avec un plan d'action qui met tout sur la table et est approuvé par les citoyens et résidents de ce pays. Ces derniers sont complètement exclus de l'équation.

À l'ordre du jour de la réunion sur la santé il y avait la demande de « régler les modalités de financement entre les autorités fédérales et provinciales ». Les attentes ont été déçues. La réunion n'a rien réglé et, comme prévu, elle a dégénéré en une querelle de basse-cour à savoir quel niveau de gouvernement aura la compétence de faire ce qu'il veut avec ce qu'on appelle les paiements de transfert. Dans un passé de plus en plus lointain, les paiements de transfert avaient pour but de garantir l'universalité des normes et de faire en sorte que chacun, quel que soit son lieu de résidence, puisse avoir accès aux services de santé dont il a besoin. Loin de donner un nouveau sens à ce principe qui se résume à l'obligation d'offrir à tous les Canadiens ce dont ils ont besoin en matière de soins de santé, les annonces faites par les premiers ministres à la sortie de la rencontre mettent l'accent sur « la mise en commun des indicateurs de santé ».

Même ce besoin est pris comme un fait accompli et son objectif n'est pas défini d'une manière qui profite à la population. C'est une chose que de reconnaître que les Canadiens veulent avoir accès à leur dossier en temps opportun, mais c'en est une autre que de confondre le principe d'universalité avec la volonté d'adopter « des normes et des politiques communes en matière de données » de manière à nier le facteur humain/conscience sociale.

Les premiers ministres prétendent s'attaquer à la crise de la santé, mais ils excluent les Canadiens de toute considération dans les délibérations et rejettent d'emblée toutes les solutions et demandes présentées par les médecins, les infirmières, les syndicats de la santé et d'autres.

C'est inacceptable. Leurs « solutions » s'inspirent des exigences formulées par les sociétés d'investissement et des technologies de la santé. À cet égard, des fonds fédéraux ont été annoncés pour deux agences, l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) et Inforoute Santé du Canada, pour gérer et harmoniser les données sur la santé des Canadiens à travers les différents niveaux de gouvernement, dans le but déclaré de s'attaquer à la « fragmentation » du système de soins de santé.

La concurrence entre des intérêts privés étroits pour le marché de l'information sur la santé est féroce. Cela n'a rien à voir avec la satisfaction des besoins en soins et tout à voir avec la définition des soins de santé comme une marchandise dans le système de marché. Dans ce système, les travailleurs de la santé sont considérés comme un coût dont il faut se débarrasser là où c'est possible, pour faire place à l'intelligence artificielle pour effectuer des analyses, des diagnostics et des traitements.

La fraude consiste à prétendre que les gouvernements provinciaux et fédéraux résoudront la crise de la santé en fermant les yeux sur les solutions clairement énoncées d'un bout à l'autre du pays par les travailleurs de la santé. La satisfaction de leurs justes revendications en matière de salaires et de conditions de travail garantira un système de santé digne de ce nom, qui pourra ensuite être doté d'équipements et de programmes modernes. Mais baser le financement du système sur des équipements et des programmes numériques modernes et éliminer les prestataires de soins de santé qui sont les humains qualifiés dans tous les aspects requis par un système de santé moderne est à la fois absurde et honteux.

Les besoins en soins de santé des Canadiens ne peuvent pas être comblés en les considérant comme un coût sans autre avantage pour la société. Le niveau de discussion a été abaissé à tel point que les dirigeants et leurs médias n'entendent même pas à quel point leurs affirmations paraissent ridicules, comme lorsqu'ils disent que « puisque les services seront payés par le trésor public, les Canadiens n'ont pas à les payer eux-mêmes » !

Ils auront beau essayer de détacher les membres individuels de la société de leurs collectifs et les individus et leurs collectifs de l'intérêt général de la société, ils n'y parviendront pas. Les rapports sont une réalité matérielle qui finira par s'imposer, quoi que fassent les gouvernements pour les déchirer dans leur volonté de maintenir leur contrôle sur les ressources matérielles et humaines. La fraude consiste à ignorer délibérément les besoins concrets de la société et de la population et, surtout, à exclure complètement les travailleurs et le peuple de l'équation et des délibérations. La prétention de ces premiers ministres à gouverner en tant que représentants de la volonté du peuple constitue un véritable obstacle au règlement des problèmes en matière de santé.

La sécurité des Canadiens et des travailleurs de la santé à tous les niveaux réside dans leur lutte pour le droit de tous à des services de santé en temps, suivant les normes les plus élevées, dans un système pourvu et financé de manière à placer le facteur humain/conscience sociale au centre de ses préoccupations. Les conditions de travail de tous ceux qui oeuvrent dans le réseau de la santé – qu'on appelle une industrie – ont une incidence directe sur la santé des Canadiens. Tout le monde le sait. La duperie mise en marché par les autorités fédérales et provinciales est une trahison de premier ordre. La porte tournante entre les fonctions de ministres du gouvernement et directeurs d'entreprises privées et les sommes versées aux sociétés d'experts-conseils pour les méthodes modernes de collecte de données ne sont pas synonymes d'offrir aux êtres humains les conditions dont ils ont besoin pour s'épanouir, à défaut de quoi la société stagne et sombre dans l'anarchie et la violence, comme nous le constatons avec des résultats désastreux chaque jour.

Joignons-nous tous aux travailleurs de la santé qui réclament les salaires et les conditions de travail qui leur reviennent de droit ! Sans faire de l'activation du facteur humain/conscience sociale l'objectif visé de la distribution de milliards de dollars ici et là pour fragmenter davantage le système de santé, une arnaque demeure une arnaque, la fraude est la fraude, et les gouvernements doivent être tenus responsables. Il faut exiger qu'ils répondent aux revendications des travailleurs qui fournissent les services dans tous les aspects du système de santé, y compris dans les centres de soins de longue durée et les maisons des aînés.

À titre d'information

L'Institut canadien d'information sur la santé

L'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) est un organisme public qui a pour mandat d'accélérer l'amélioration de la prestation des soins de santé. Son conseil d'administration est composé de directeurs d'hôpitaux publics et de sous-ministres des provinces, ainsi que de deux membres à titre personnel. L'un d'entre eux est la Dre Alexandra T. Greenhill, qui « compte parmi les médecins qui jouent un rôle de premier plan en innovation de la santé numérique au Canada ». Elle est cofondatrice, PDG et médecin en chef de Careteam Technologies, « qui exploite une plateforme de santé numérique misant sur l'intelligence artificielle pour éliminer la fragmentation des soins de santé et favoriser une santé optimale ». Elle est également ambassadrice mondiale de Blackbox Connect propulsé par Google for Entrepreneurs et entrepreneure en résidence à Innovation Boulevard.

Il est clair que le financement public du système de santé n'en fait pas un système public !

Careteam est une « plateforme de collaboration d'équipe de niveau soins de santé » qui prétend réunir les professionnels de la santé, le patient et l'équipe de soutien personnel dans un plan de soins intégré, des communications instantanées et des analyses de population pour permettre les transitions, les soins chroniques complexes et l'innovation dans un environnement de soins de santé fragmenté.

Personne ne semble s'intéresser à pourquoi nous avons un « environnement de soins de santé fragmenté » et à ce que cela signifie. La destruction délibérée du système public en le privant de son objectif d'offrir des soins de santé à tous les Canadiens ne fait l'objet d'aucune discussion. Au lieu de cela, on nous offre le jargon et les conclusions du marché. Selon le site Web de l'ICIS : « Nous sommes préoccupés par le fait que la fragmentation des soins de santé s'aggrave, car il y a de plus en plus de comorbidités, d'options, d'applications et d'appareils. Les patients, les familles, les cliniciens et les organismes de santé sont submergés par le bruit. Nous devons faire en sorte que le système de santé agisse comme un système, en commençant par certains problèmes de santé complexes et chroniques, ainsi que pour les patients atteints de multimorbidité et les systèmes de soins intégrés. [...]

« La plateforme de Careteam prolonge les investissements existants dans des technologies telles que les dossiers médicaux électroniques et les portes d'entrée numériques avec des plans de soins personnalisables et exploitables permettant la collaboration au sein et entre plusieurs organisations. »

Nous devons croire que la fourniture de technologies d'investissement et de portes d'entrée numériques remplacera le facteur humain/conscience sociale. L'ICIS dit :

« Tout le monde peut travailler ensemble sur la même page, ce qui allège le fardeau des soins pour les familles et améliore la santé et la vie des enfants. Déployable le jour même, configurable sans codage et facile à adopter, la plateforme a aidé de nombreuses équipes de santé à atteindre leurs objectifs. »

Blackbox Connect, en partenariat avec Google for Entrepreneurs, est un mécanisme par lequel Google forme une poignée de « jeunes entrepreneurs du monde entier », qui restent ensemble dans un manoir, et leur donne accès à « un mentorat, une formation intense et des investisseurs ». Blackbox Connect a été fondé par un vétéran de la Silicon Valley, Fadi Bishara, « afin d'injecter les jeunes entreprises mondiales dans l'écosystème, l'état d'esprit et la magie de la Silicon Valley », permettant ainsi aux entrepreneurs « d'accéder à l'expertise nécessaire pour développer leurs idées et élaborer une stratégie de marché mondial ».

Inforoute Santé du Canada

Inforoute Santé du Canada a été créée en octobre 2000 avec un investissement initial de 500 millions de dollars du gouvernement du Canada. Elle se présente comme une société indépendante, à but non lucratif. Le 22 janvier 2001, Inforoute a été constituée en société. Depuis sa création, elle a reçu quelque 2,5 milliards de dollars en fonds publics. Selon son site Web, « en intégrant la santé numérique dans l'expérience de soins, nous proposons des modèles de soins plus efficients et plus accessibles. Nous accélérons et facilitons l'échange sécurisé des données. Et nous contribuons ainsi à améliorer la santé de tous les Canadiens. »

Quelle arnaque !

Son conseil d'administration est composé de sous-ministres qui s'occupent de données et d'analyses dans le domaine de la santé, d'anciens ministres, d'entrepreneurs et de consultants en affaires dans le domaine des soins de santé. Le président, le Dr Peter Vaughan, colonel commandant des Forces canadiennes, est un ancien sous-ministre. L'ancien ministre de la Santé de l'Ontario, le Dr Eric Hoskins, qui fait également partie du conseil, est maintenant associé chez Maverix Private Equity, qui regroupe divers investisseurs en capital de risque basés en Ontario, comme Jim Balsillie (RIM), Arlene Dickinsen (District Ventures) et John Bitove (Obylysk).

Inforoute Santé du Canada a un certain nombre de projets :

L'ordonnance électronique avec PrescripTIon – Décrit comme un service sans but lucratif qui permet aux prescripteurs de transmettre électroniquement les ordonnances sous forme de données directement à partir de leur dossier médical électronique vers le système de gestion d'une pharmacie, éliminant ainsi le besoin d'ordonnances par télécopieur et sur papier.

Interopérabilité – Inforoute affirme que « l'interopérabilité améliore la continuité des soins, la collaboration entre les professionnels de la santé et l'accès des patients à leurs renseignements médicaux. Elle permet aussi au réseau de la santé de gagner en efficience et de réduire la redondance. » Elle précise : « Bien qu'il existe de nombreux défis liés à l'interopérabilité, le partage des résumés de patients entre différentes solutions a été identifié comme une priorité à la suite de consultations approfondies. »

Les résumés de patients sont « des parties de dossiers médicaux constituées d'un ensemble normalisé d'informations. Ils permettent aux patients et aux cliniciens d'accéder à un ensemble concis de renseignements sur le patient et de le mettre à jour, ce qui facilite le partage des renseignements nécessaires entre les prestateurs de soins et les établissements (p. ex. soins actifs, primaires et spécialisés). »

Le site Web d'Inforoute Santé du Canada indique qu'« un processus de développement collaboratif est en cours, dans le but de publier une spécification pancanadienne du résumé du patient (PS-CA) pour une mise en oeuvre expérimentale d'ici le début de 2022 »."

En novembre 2022, en Ontario, par exemple, le résumé du patient a commencé et « sa première itération » comprend :

- Un résumé des médicaments

- Allergies et intolérances

- Liste des problèmes

- Vaccinations

- Historique des procédures

- Antécédents de maladie

Investissements – Inforoute soutient les efforts provinciaux, territoriaux et pancanadiens visant à mettre en oeuvre des initiatives de soins virtuels efficaces.

Gestion du changement – Le programme de gestion du changement en matière de soins virtuels vise à s'assurer que les cliniciens disposent des outils et de la formation dont ils ont besoin pour contribuer à la transformation des soins et à améliorer l'équité et la littératie en santé numérique de la population canadienne.

Approvisionnement – Inforoute aide les administrations publiques intéressées à présélectionner des fournisseurs de solutions au moyen d'une demande de présélection intergouvernementale. Ces demandes constituent la première étape des activités d'approvisionnement et permettront d'établir une liste de fournisseurs de solutions préqualifiés.

Partenaires – « Au moyen de tribunes et de consultations, d'événements et de collaborations à des projets comme le portail-santé des citoyens Mustimuhw et le service d'aide Crisis Text Line propulsé par Jeunesse, J'écoute, nous collaborons avec les intervenants pour favoriser l'adoption de la santé numérique. »

L'essence de l'offensive antisociale

Rassemblement sur la colline du parlement à Ottawa le 7 janvier

2023

Le système appelé État-providence a été démantelé avec l'offensive néolibérale antisociale lancée parallèlement au libre-échange au milieu des années 1980. L'essence de l'offensive antisociale n'était pas les mauvaises politiques des gouvernements de gauche ou de droite ni la somme de ses caractéristiques qui inclut les « mauvaises décisions politiques », la privatisation, la corruption et les conflits d'intérêts. Ce n'est pas non plus que des crimes sont commis contre la population en la privant des établissements de santé et d'un traitement humain. Toutes ces choses se sont effectivement produites, mais l'objectif était et reste de restructurer l'État afin d'éliminer toutes les barrières qui empêchent les intérêts privés étroits d'usurper les pouvoirs de décision de l'État et de s'emparer des richesses du peuple.

Mêmes les fonctions de la fonction publique et du secteur public sont exercées par des intérêts privés étroits. Les campagnes contre les syndicats sont allées de pair avec l'adoption de lois justifiant le vol des pensions, des fonds de l'assurance-emploi et d'autres argents dont disposent les travailleurs pour veiller à leur bien-être, comme les fonds d'indemnisation des travailleurs accidentés. L'État-providence et le contrat social qui en découlait ont été démantelés et les factions rivales de la classe dirigeante se font la guerre pour voir jusqu'où elles peuvent s'en tirer dans leurs stratagèmes pour payer les riches.

La première vague d'assauts contre la société s'est faite au nom du remboursement de la dette et de l'élimination des déficits. Entre 1986 et 1991, le gouvernement fédéral a réduit de 35 milliards de dollars les paiements de transfert aux provinces pour la santé, l'éducation et le bien-être. Au cours de la même période, il a versé à lui seul plus de 422 milliards de dollars aux riches sous forme de paiements d'intérêts sur la dette. Cela revenait à payer au moins quarante fois la dette initiale héritée après la Deuxième Guerre mondiale. Il a ensuite annoncé qu'il paierait 88,5 milliards de dollars en frais d'intérêt au cours des deux années suivantes.

Le gouvernement de l'époque voulait simplement accaparer plus d'argent en réduisant les services, en privatisant et en éliminant les régimes de retraite à prestations déterminées en faveur de régimes à cotisations déterminées, ce qui lui permet d'augmenter le montant des fonds à sa disposition.

Des lois ont été adoptées, comme celles qui criminalisaient les déficits ou les manoeuvres pour voler les fonds de pension, priver les travailleurs accidentés des fonds qui leur revenaient de droit et ainsi de suite. Il s'agissait d'une forme de fraude criminelle dont le but était de dissimuler le véritable objectif, qui était de payer les riches et non de réformer le système de santé pour répondre à un objectif social et encore moins aux besoins de modernisation d'un système de santé fondé sur le principe de l'universalité ou sur les besoins de la population et de la société elle-même.

La propagande selon laquelle le remboursement de la dette et des déficits pour le bien de la société aurait des « retombées » a été mise à nu lorsqu'on a vu que les riches sont devenus plus riches et les pauvres plus pauvres et plus nombreux. La propagande était et continue d'être un mensonge délibéré pour couvrir l'objectif de payer les intérêts privés étroits qui saisissent des pouvoirs de décision de l'État. Les paiements aux grandes sociétés pharmaceutiques durant la pandémie, la satisfaction de la demande de la machine de guerre américaine en minéraux essentiels et de la demande en droits miniers sur les terres autochtones, ou l'augmentation des dépenses en armement et l'argent versé à des promoteurs privés au nom de la satisfaction des besoins en logement, tout cela était justifié par la promesse de « retrombées » pour le peuple.

Une fraude historique a été

commise lorsque l'objectif de la société de servir le bien

public a été changé sans la permission des Canadiens.

Aujourd'hui encore, en ce qui concerne les soins de santé,

ceux-là mêmes qui ont tout chambardé parlent comme si l'objectif

demeurait ce qu'il était dans le passé : l'universalité.

Puis ils affirment que leurs stratagèmes pour payer les riches

sont tous légaux, même s'il faut pour cela inventer des lois au

fur et à mesure. Leur souci aujourd'hui n'est pas de réparer le

système de santé défaillant, c'est d'écraser l'opposition à

leurs démarches pour supprimer toute limite contenue dans les

cadres juridiques précédents à leur capacité d'agir en toute

impunité. Ils prétendent que tout ce qu'ils font est légal, même

si cela veut dire violer leurs propres lois et les interpréter

de façon intéressée.

Une fraude historique a été

commise lorsque l'objectif de la société de servir le bien

public a été changé sans la permission des Canadiens.

Aujourd'hui encore, en ce qui concerne les soins de santé,

ceux-là mêmes qui ont tout chambardé parlent comme si l'objectif

demeurait ce qu'il était dans le passé : l'universalité.

Puis ils affirment que leurs stratagèmes pour payer les riches

sont tous légaux, même s'il faut pour cela inventer des lois au

fur et à mesure. Leur souci aujourd'hui n'est pas de réparer le

système de santé défaillant, c'est d'écraser l'opposition à

leurs démarches pour supprimer toute limite contenue dans les

cadres juridiques précédents à leur capacité d'agir en toute

impunité. Ils prétendent que tout ce qu'ils font est légal, même

si cela veut dire violer leurs propres lois et les interpréter

de façon intéressée.

La fraude du gouvernement Trudeau n'est pas seulement qu'il cherche à vendre ses salades avec toutes sortes de fausses promesses pour justifier des crimes et bloquer la voie au progrès de la société. Son argument ultime est de dire que le passé peut être transformé en présent en le modifiant après coup, par exemple en déclarant qu'il est guidé par le principe d'universalité dans le financement de la santé. Son présent n'est pas la situation réelle telle qu'elle existe, mais une série d'abstractions ahistoriques présentées comme des vérités évidentes qui, dit-on, nous indiquent ce qu'il faut faire.

La fraude consiste à ignorer délibérément les besoins concrets de la société et du peuple et, surtout, à exclure complètement le peuple de l'équation et des délibérations. Cela fait de la prétention de ces dirigeants à une gouvernance qui représente la volonté du peuple un véritable obstacle à la résolution de tous les problèmes auxquels le peuple et la société sont confrontés.

Les gouvernements qui vendent ces salades prétendent que les individus ne font pas un avec leurs collectifs et que leurs intérêts individuels et collectifs n'ont pas à être harmonisés avec l'intérêt général de la société. Tout ce que cela prouve, c'est que les individus qui ont usurpé les leviers du pouvoir ne sont pas aptes à gouverner et que c'est au peuple de donner la définition du principe d'universalité et de ce qui est nécessaire pour affirmer le droit des Canadiens à la santé.

Offrir aux Canadiens les services de santé dont ils ont besoin est la priorité première aujourd'hui et cela commence par offrir aux travailleurs de la santé les salaires et les conditions de travail qu'ils réclament.

Les soins de santé sont un droit !

Tous ensemble pour défendre les droits des travailleurs de la

santé !

Colline du Parlement, le 7 février 2023

Le gouvernement de l'Ontario

compte réduire

les temps d'attente en santé en finançant

des cliniques privées

Manifestation à Toronto contre les plans en soins de santé du

gouvernement Ford, 12 décembre 2022

Le 16 janvier, le gouvernement Ford en Ontario a annoncé un plan en trois étapes pour permettre à des centres privés de soins de santé de faire certains types de chirurgie et d'autres interventions médicales, pour « éliminer les retards et réduire les temps d'attente relatifs aux chirurgies ». Le gouvernement qualifie ces cliniques privées de « centres communautaires de chirurgie et de diagnostic ».

Dans son annonce du 16 janvier, le gouvernement déclare : « On estime qu'il y a actuellement 206 000 personnes en attente d'une intervention chirurgicale. À titre de référence, l'automne dernier, il y avait environ 209 000 patients et patientes en attente d'une intervention chirurgicale dans un bloc opératoire d'un hôpital de l'Ontario, et environ 200 000 avant la pandémie. » Avec ce plan, prétend-on, les listes d'attente pour les interventions chirurgicales devraient revenir aux niveaux antérieurs à la pandémie d'ici mars 2023, sous réserve de certains « imprévus opérationnels ».

À la première étape, le gouvernement propose de s'attaquer au retard dans les chirurgies de la cataracte en ayant recours aux centres de santé privés de Windsor, Kitchener-Waterloo et Ottawa pour qu'ils réalisent 14 000 chirurgies de la cataracte supplémentaires par année, ce qui, selon le gouvernement, représenterait près de 25 % « de la liste d'attente actuelle de la province pour ce type de chirurgie et tient compte des retards estimatifs liés à la COVID ». Le gouvernement ajoute qu'il investit plus de 18 millions de dollars dans des centres médicaux privés pour effectuer « plus de 49 000 heures de services d'imagerie diagnostique, 4 800 chirurgies de la cataracte, 900 autres chirurgies ophtalmologiques, 1 000 chirurgies gynécologiques peu effractives et 2 845 chirurgies plastiques telles que la réparation des tissus mous de la main ».

À la deuxième étape, le gouvernement de l'Ontario compte élargir la portée des centres communautaires privés de chirurgie et de diagnostic pour répondre aux besoins régionaux, surtout en ce qui a trait aux interventions liées « aux cataractes, au service d'imagerie diagnostique, à la colonoscopie et à l'endoscopie. » Il dit que l'accent sera mis sur les procédures qui sont « non urgentes, à faible risque et peu effractives », qui « permettront aux hôpitaux de concentrer leurs efforts et leurs ressources sur les chirurgies plus complexes et à risque élevé, en plus de réduire les temps d'attente ».

À la troisième étape, le gouvernement Ford compte présenter en février un projet de loi qui, s'il est adopté, permettra aux centres de diagnostic privés « d'effectuer davantage de tests par imagerie diagnostique afin que les gens puissent accéder plus rapidement à ces services en financement public, et ce, plus près de chez eux. À compter de 2024, cette mesure permettra également de pratiquer davantage de chirurgies de remplacement de la hanche et du genou. » Le gouvernement ajoute que ces modifications législatives « renforceront aussi, si elles sont adoptées, le suivi des établissements de chirurgie communautaire afin que les gens puissent continuer de s'attendre à recevoir des soins de classe mondiale, et fourniront à la province une plus grande souplesse pour continuer à améliorer l'accès aux chirurgies et à réduire davantage les temps d'attente ».

Le gouvernement Ford a aussi annoncé que l'Ontario « s'efforcera de mieux définir le rôle des centres de chirurgie et de diagnostic communautaires, [et que] Santé Ontario et le ministère de la Santé continueront de collaborer avec les partenaires du système de santé et les spécialistes pour mettre en place les normes les plus élevées en matière de qualité et de sécurité ».

Retards chirurgicaux et autres questions pertinentes

Dans un rapport publié en février 2022, intitulé « Une approche en trois étapes pour régler le problème des chirurgies en soins intensifs et des temps d'attente pour une chirurgie », l'Association médicale de l'Ontario (AMO) souligne : « En raison de la structure provinciale actuelle, les chirurgies dans les hôpitaux se font au rythme d'une capacité de 100 % ou plus. À la lumière de l'analyse de l'AMO, le système de santé devrait travailler à 120 % de sa capacité pendant au moins 31 mois pour diminuer au maximum le retard dans les temps d'attente. En mai 2022, l'AMO faisait valoir qu'il y avait un retard dans près de 22 millions de services de soins de santé, y compris 1 million de chirurgies.

« Les données de l'AMO font suite à un rapport du Bureau de responsabilité financière de l'Ontario selon lequel mettre fin aux retards en procédures chirurgicales et en diagnostic ne pourrait se faire qu'après trois ans et un investissement de 1,3 milliard de dollars. Des délais chroniques ont des impacts négatifs sur les patients et les prestataires de soins, ce qui complique davantage les défis à relever. »

En mai 2022, l'AMO a dit que le gouvernement ontarien devait :

- investir dans le personnel, l'infrastructure et un système efficace pour réduire les temps d'attente et les retards dans les services;

- augmenter les services de santé mentale et relatifs aux dépendances;

- améliorer et élargir les soins à domicile et communautaires pour réduire la dépendance aux hôpitaux et aux soins de longue durée;

- renforcer la préparation de la santé publique face aux pandémies;

- offrir à chaque patient une équipe de prestataires de soins pouvant interagir numériquement, puisqu'il y a présentement 1,3 millions d'Ontariens qui n'ont pas de médecin de famille.

Certaines questions pertinentes se posent.

Où le gouvernement a-t-il obtenu ses chiffres au sujet de retards, et pourquoi ne correspondent-ils pas à ceux de l'AMO ?

Pourquoi les chirurgies pour la cataracte sont-elles priorisées, tout comme les autres interventions dont il est question dans le plan du gouvernement ? Ce que ces chirurgies ont en commun est qu'elles requièrent l'implantation d'un dispositif médical – pour la chirurgie de la cataracte, il s'agit d'une lentille artificielle, tandis que pour la chirurgie de remplacement de la hanche il s'agit d'une prothèse ou d'une hanche artificielle. Les deux offrent la possibilité d'augmenter les prix par rapport à la norme fournie par l'assurance-santé de l'Ontario, les patients ayant le « choix » de payer la différence de coût qui peut s'élever à des milliers de dollars, ce qui rend ces cliniques très attrayantes pour les intérêts privés qui cherchent un profit maximum.

Si le gouvernement n'a pas identifié, quantifié et qualifié l'ampleur et la nature du retard chirurgical en Ontario, quel est le but de son plan en trois étapes ?

Quelles mesures sont prises pour répondre aux revendications de longue date des travailleurs de la santé qui réclament des conditions de travail décentes et comment le mieux-être du patient est-il garanti ?

(Avec des informations du gouvernement de l'Ontario, AMO, CBC)

Des actions en Ontario à la

défense

des soins de santé publique

Manifestation à Ottawa pour des soins de santé publique, 19

janvier 2023

Les travailleurs de la santé en Ontario et leurs organisations ont entamé la nouvelle année en prenant la parole à la défense des soins de santé publique, dont des conditions de travail à la hauteur des soins qu'ils doivent prodiguer aux patients.

Dans un communiqué de presse commun publié le 16 janvier par cinq syndicats représentant les infirmières et d'autres travailleurs de la santé, ceux-ci appellent le gouvernement Ford à ne pas aller de l'avant avec son plan de détourner l'argent destiné aux hôpitaux publics vers des cliniques de chirurgie privées.

Ces syndicats – le Conseil des syndicats d'hôpitaux de l'Ontario (SCFP), l'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario (AIIO), le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario-SEFPO et l'UIES- division des soins de santé et Unifor – ont expliqué que le plan du gouvernement, dont le but est prétendument de réduire les temps d'attente et les retards dans les chirurgies et les diagnostics, aura l'effet contraire puisque les modifications se feront aux dépens du système de santé publique existant.

Les syndicats de la santé expliquent que, depuis son arrivée au pouvoir, les politiques du gouvernement Ford ont aggravé leurs conditions de travail et réduit leurs salaires, menant à des taux élevés de changements de personnel et accentuant le problème de pénurie de personnel et d'épuisement professionnel. Dans ce contexte, financer des cliniques privées endommagera encore plus la capacité des hôpitaux publics de l'Ontario d'offrir des soins de qualité et de retenir leur personnel de première ligne.

Bernie Robinson, présidente par intérim de l'AIIO, a dénoncé le gouvernement qui « crée un système à deux vitesses par lequel ceux qui ont les moyens de payer vont passer devant les autres et obtenir leur chirurgie et leur traitement avant eux. Les infirmières et les travailleuses de la santé ont besoin d'un plus grand soutien et que le système public soit mieux financé, et non d'un plan qui ne fera que détourner les dollars publics vers les coffres d'actionnaires privés. Les infirmières appellent le premier ministre Ford à abandonner ce plan désastreux et à investir dans le système public pour garantir l'accès pour tous. »

Les associations professionnelles des infirmières, l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (RNAO) et l'Association des infirmières auxiliaires autorisées de l'Ontario (WeRPN) ont tenu des propos semblables contre les plans du gouvernement Ford.

Doris Grinspun, la directrice du RNAO, a souligné dans le communiqué de presse du 16 janvier de l'organisation, qu'à part le fait que les coûts pour les soins de santé à but non lucratif sont moindres et que ceux-ci offrent une qualité supérieure, « les soins de santé dispensés dans les centres à but lucratif sont redevables d'abord et avant tout aux investisseurs et non aux patients ». De tels arrangements font en sorte que « la tendance vers un système de santé axé sur les investisseurs change la dynamique politique de notre système de santé. Les forces qui font du lobby pour un système de type américain axé sur le profit sont enhardies alors que le public est laissé à lui-même aux prises avec un système public en décrépitude ».

Le RNAO a souligné que si l'objectif du gouvernement est de s'attaquer aux retards et à d'autres problèmes, le RNAO et d'autres ont déjà proposé des solutions. Par exemple, il faudrait embaucher plus d'infirmières, ce qui permettrait de maintenir les blocs opératoires ouverts 24 heures sur 24. Un nombre élevé de procédures normalisées (telles que les chirurgies de la cataracte) peuvent être réalisées dans des centres spécialisés dans les hôpitaux ou dans d'autres sites qui existent déjà dans le système de santé publique.

Pour ce qui est des salaires et des conditions de travail des infirmières, le RNAO a expliqué : « La seule façon d'avancer est de faire en sorte que les infirmières soient rémunérées à des taux concurrentiels, ce qui comprend l'abrogation de la Loi 124, pour qu'elles puissent continuer de travailler en Ontario et d'y faire carrière. Les infirmières méritent aussi de travailler dans des environnements sains et sécuritaires, avec des charges de travail réalistes pour qu'elles puissent dispenser les meilleurs soins possibles aux Ontariens. »

Dianne Martin, directrice de WeRPN, a développé certains des points touchant aux problèmes auxquels sont confrontées les infirmières dans le secteur public : « Face à notre pénurie de personnel infirmier, l'Ontario se fie toujours plus sur les agences en soins infirmiers à but lucratif qui fournissent des infirmières qui connaissent moins les pratiques en place et les diverses populations de patients, tout cela à un coût trois fois plus élevé pour les contribuables. » WeRPN appelle le gouvernement à investir de manière significative pour renforcer le système de santé publique de l'Ontario pour retenir les infirmières qui sont présentement dans le système. Par exemple, l'organisation propose la mise en place de ratios infirmières/patients et des salaires concurrentiels et harmonisés dans tous les secteurs de la santé, et que l'accès à l'éducation spécialisée pour répondre aux besoins du système de santé soit élargi.

(Sources : RNAO, AIIO, WeRPN)

Actions à venir pour appuyer

les infirmières

et infirmiers de l'Ontario alors que

les négociations commencent

Le 23 février, les membres de

l'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario (AIIO)

et leurs alliés participeront à des « actions de piquetage

partout » dans les communautés de la province. Les piquets

se tiendront devant les hôpitaux et les bureaux des députés

conservateurs afin de « montrer notre voix unifiée et notre

engagement à obtenir un accord équitable pour les infirmières et

infirmiers de l'Ontario », déclare l'AIIO.

Le 23 février, les membres de

l'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario (AIIO)

et leurs alliés participeront à des « actions de piquetage

partout » dans les communautés de la province. Les piquets

se tiendront devant les hôpitaux et les bureaux des députés

conservateurs afin de « montrer notre voix unifiée et notre

engagement à obtenir un accord équitable pour les infirmières et

infirmiers de l'Ontario », déclare l'AIIO.

Les piquets ont lieu en prévision de la manifestation d'arrêt total appelée par l'AIIO pour le jeudi 2 mars à midi, à l'hôtel Sheraton Centre à Toronto.

Les infirmières et les infirmiers de l'Ontario représentés par l'AIIO ont commencé leurs négociations avec le gouvernement provincial le 30 janvier. « L'Ontario ne peut pas se permettre moins qu'une meilleure entente pour les infirmières et infirmiers et leurs patients », déclare Bernie Robinson, présidente provinciale intérimaire de l'AIIO. « L'AIIO fait savoir à l'Association des hôpitaux de l'Ontario que l'époque où les infirmières et les professionnels de la santé devaient accepter des plafonds salariaux inconstitutionnels et des conditions de travail intenables est révolue. Pour retenir les infirmières et infirmiers d'hôpitaux dont nous avons désespérément besoin et remédier aux graves pénuries de personnel qui nuisent aux soins aux patients, il faut une meilleure entente pour les infirmières et infirmiers et nos patients. »

Les deux principaux enjeux de l'AIIO sont les pénuries de personnel et les salaires. Les infirmières et infirmiers exigent de meilleurs salaires qui reflètent l'augmentation du coût de la vie et rétablissent les salaires dont ils ont été injustement privés au cours des trois dernières années par la loi inconstitutionnelle du premier ministre Ford, la Loi 124. En vertu de cette loi anti-travailleur annulée récemment, les salaires et les avantages sociaux des travailleurs du secteur public ont été limités à des augmentations de 1 % par an, ce qui a entraîné une grave pénurie d'infirmières et exacerbé des charges de travail et des temps d'attente pour les patients qui sont déjà intenables.

D'autres enjeux comprennent des changements pour soutenir de meilleurs niveaux de dotation en personnel et permettre aux infirmières de fournir des soins en temps requis et de haute qualité aux Ontariens.

Bernie Robinson souligne que le fait de s'attaquer aux salaires inadéquats contribuera à combler les pénuries de personnel. « En augmentant les salaires, il est plus probable que nous puissions retenir les infirmières qui envisagent de quitter leur emploi, et que de nombreuses infirmières qui ont quitté le système ces dernières années puissent être recrutées de nouveau dans nos hôpitaux. Cela permettrait d'atténuer la pénurie d'infirmières et d'améliorer les soins aux patients. »

« Nous exhortons le public à manifester son soutien aux infirmières et aux professionnels de la santé dans notre lutte pour un meilleur accord », déclare Bernie Robinson. « Le personnel infirmier hospitalier et les professionnels de la santé de l'Ontario sont unis dans leur détermination à obtenir un meilleur accord qui garantira aux Ontariens les soins dont ils ont besoin et qu'ils méritent. » Elle ajoute que le public peut visiter Value Nurses pour montrer son soutien.

Pour trouver un piquet de grève près de chez vous, cliquer ici [https ://www.ona.org/bettercare/]

L'AIIO représente plus de 68 000 infirmières et infirmiers autorisés et professionnels de la santé, ainsi que 18 000 étudiants en soins infirmiers affiliés, qui fournissent des soins dans les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée, la santé publique, la communauté, les cliniques et l'industrie.

Les membres de l'AIIO organisent une journée d'action sur les

médias sociaux le 2 février 2023 pour soutenir leurs

revendications dans les négociations.

(Source : Informations et photos de l'AIIO)

D'autres tentatives des gouvernements de se défaire des limites constitutionnelles et juridiques

L'approbation des projets

miniers

par la voie rapide

Le Canada accélère l'approbation de divers projets d'exploitation de minéraux critiques. Le processus est promu comme une façon de protéger la biodiversité et une contribution à la réduction des facteurs négatifs associés aux changements climatiques. C'est le sens que le premier ministre Justin Trudeau a voulu donner à ses remarques adressées au sommet COP15 sur la biodiversité qui s'est tenu à Montréal en décembre 2022

Selon le premier ministre du Canada, dans le cadre de ses efforts pour atteindre l'objectif mondial de la COP15, qui est de protéger 30 % des zones terrestres et marines d'ici 2030, le gouvernement canadien inclura près d'un million de kilomètres carrés de régions terrestres et marines dans des « zones protégées ». En réponse aux questions des journalistes, Justin Trudeau a déclaré que les projets d'exploitation forestière et minière sur la partie terrestre de ces « zones protégées » ne sont pas exclus tant qu'ils sont menés de manière « responsable ».

Ces « zones protégées » s'étendent le long des côtes de la région de la baie James et de la baie d'Hudson dans le nord de l'Ontario et du Québec, ainsi que le long des côtes du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest et du nord-ouest de la Colombie-Britannique. La partie marine de ces zones protégées relève de la compétence fédérale au-delà de ce qu'on appelle la « ligne des basses eaux » liée aux marées océaniques, tandis que la partie terrestre de ces zones protégées est généralement considérée comme une compétence partagée entre la Couronne fédérale, provinciale et territoriale en matière de protection de l'environnement.

Avant cela, à l'automne, les ministères et organismes des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu d'accélérer l'approbation des projets miniers proposés par le biais de ce que l'on appelle une étude d'impact environnemental (EIE), que chaque niveau de gouvernement utilise pour produire son étude d'impact environnemental en fonction de ses propres critères et délais.

En octobre dernier, dans un discours prononcé au Canadian Club de Toronto, le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a déclaré qu'il était clairement nécessaire de trouver des moyens de développer des projets « plus rapidement que ce que nous avons pu faire dans le passé ». Les projets relatifs à l'énergie et aux minéraux critiques doivent être accélérés, a-t-il ajouté, précisant que ce qu'il avait à l'esprit était de coordonner les EIE fédérales et les études provinciales d'impact sur l'environnement afin de raccourcir la période entre le moment où un gisement minéral est découvert et l'extraction effective en surface ou sous terre et le traitement initial des minéraux critiques. Cette période est actuellement de l'ordre de 12 à 15 ans, a-t-il déclaré.

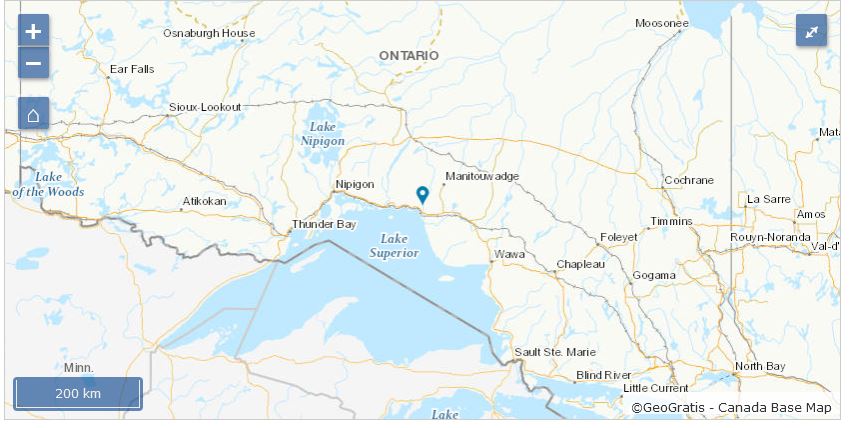

Un exemple concret est la récente approbation par les gouvernements fédéral et ontarien d'un projet de mine de palladium-cuivre situé à 10 kilomètres de Marathon, en Ontario.

Carte montrant l'emplacement du projet de mine de

palladium-cuivre de Generation Mining (Gouvernement du Canada)

Le 30 novembre dernier, Steven Guilbeault, ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, et David Piccini, ministre de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs de l'Ontario, ont annoncé que le projet Marathon de Generation Mining Limited pouvait aller de l'avant avec la construction et l'exploitation de « trois mines à ciel ouvert pour produire un concentré de cuivre, composé principalement de cuivre, de palladium et de platine, de minéraux critiques, d'une installation de traitement du minerai sur place, d'une ligne de transmission de 115 kilovolts, d'une route d'accès » et d'autres infrastructures nécessaires pour expédier le concentré de minerai « à une installation tierce pour un traitement ultérieur en aval en minéraux critiques raffinés »[1].

Les autres sous-produits qui seront extraits de la mine comprendront le platine, l'or et l'argent. Le palladium et le platine font partie des métaux du groupe du platine (MGP) qui comprennent également le ruthénium, le rhodium, l'osmium et l'iridium, Les MGP sont très recherchés en raison des propriétés physiques et chimiques uniques qui incluent d'excellentes caractéristiques à haute température, résistent à la corrosion (oxydation), ne réagissent pas avec un acide faible; cette résistance à l'oxydation en fait un catalyste dans la production électrolytique d'hydrogène; l'usage dans les piles à hydrogène qui combinent l'hydrogène et l'oxygène pour créer de l'énergie électrique.

En 2012 déjà, l'Association internationale des métaux du groupe du platine (IPA) décrivait leur utilisation de la manière suivante : « Les platinoïdes jouent un rôle essentiel au coeur de la vie quotidienne. Un produit sur quatre fabriqué aujourd'hui contient des platinoïdes ou voit les platinoïdes jouer un rôle clé dans sa fabrication. Ces métaux nobles seront également au coeur de nos choix futurs dans les domaines de la production d'énergie, des transports, des soins de santé et de nombreux autres domaines. » Parmi ces autres domaines, citons « les équipements électroniques utilisés par l'armée [qui] comportent des câblages et des revêtements en platine sur les circuits qui sont essentiels à leur fonctionnement. Les piles à combustible avec des catalyseurs en platine sont largement utilisées dans l'armée pour l'alimentation portable des soldats, les sous-marins, les navires de guerre et les véhicules aériens et terrestres sans pilote [2]. »

Commentant l'annonce, Jamie Levy, président et chef de la direction de Generation Mining, a déclaré : « Nous tenons à remercier Biigtigong Nishnaabeg et la ville de Marathon pour leur soutien, ainsi que les représentants d'autres municipalités régionales et communautés autochtones, le public, les organismes gouvernementaux fédéraux et provinciaux responsables, et notre équipe d'employés et de conseillers pour leurs contributions importantes au processus d'évaluation environnementale de la commission d'examen conjoint. Nous sommes extrêmement fiers d'être la première mine en Ontario à être approuvée par ce processus. »

Lui, son entreprise et les anciens propriétaires du gisement de Marathon ont gardé la concession minière pendant plus de dix ans, en attendant d'une manière intéressée que les « conditions financières parfaites » se présentent, c'est-à-dire que le gouvernement lève les restrictions sur le contrôle public des évaluations environnementales et sur ce qui constitue des zones protégées.

Déjà en juin 2012, l'ancien propriétaire du gisement de palladium-cuivre de Marathon, Stillwater Canada Inc, avait déposé un rapport détaillé de 43 pages sur les incidences environnementales auprès de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale fédérale et du ministère de l'Environnement de l'Ontario [3].

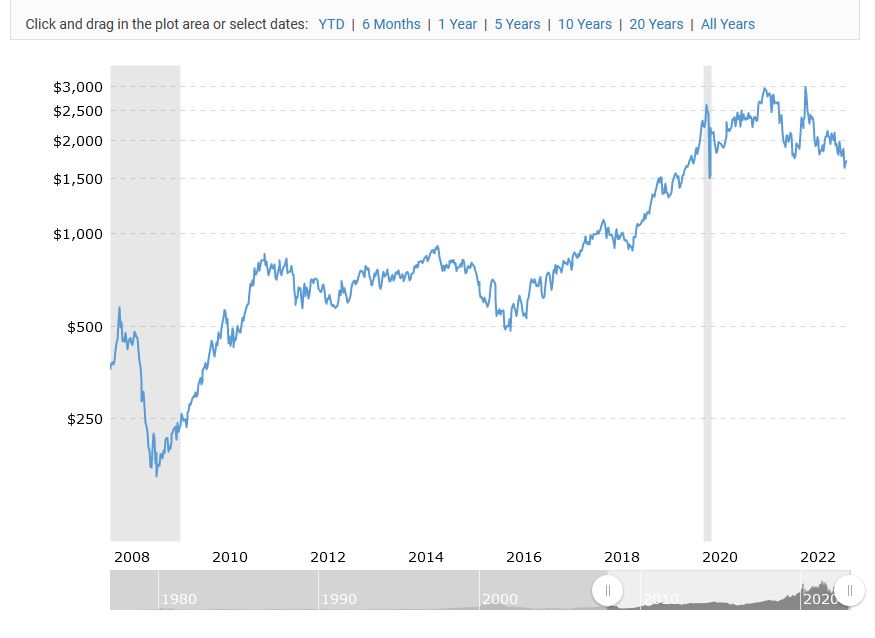

À cette époque, le prix du palladium sur le marché mondial était de 600 $ l'once, un prix considéré par de nombreux analystes financiers du secteur minier comme « sous-évalué ». Le projet minier de Marathon a été mis en attente pendant près de sept ans, jusqu'à ce que Generation Mining Ltd prenne une part majoritaire de 51 % dans le projet en juin 2019, à un moment où le prix du palladium avait grimpé en flèche à 1 500 dollars l'once, puis une part de 100 % en décembre 2021, lorsque le prix du palladium a atteint près de 2 000 dollars l'once, puis un record historique de 2 982 dollars l'once le 4 mars 2022.

Dire que les préoccupations sont environnementales est une farce et une fraude pour dissimuler les véritables objectifs et motivations.

Prix du marché par once de palladium 2008-2022 (Macrotrends)

Le projet Marathon de Generation Mining Limited

Les gouvernements fédéral et ontarien ont collaboré pour accélérer l'approbation du projet Marathon de Generation Mining Limited en vue de la construction et de l'exploitation de trois mines à ciel ouvert. L'histoire derrière l'approbation de la mine Marathon contraste fortement avec les déclarations des experts des médias qui ne cessent de se plaindre que les gouvernements ne font pas assez pour accélérer les projets miniers en minéraux critiques. Dans un article d'opinion publié le 29 décembre 2022, intitulé « Shift the focus of EV strategy to critical minerals », le comité de rédaction du Globe and Mail écrit : « Le plus grand coupable, qu'Ottawa a reconnu en lançant une nouvelle stratégie sur les minéraux critiques plus tôt ce mois-ci, est la lenteur extraordinaire des approbations réglementaires. [...]Ottawa et les provinces devraient coopérer pour produire une seule étude pour chaque proposition plutôt que d'en mener plusieurs simultanément, et pour établir des échéanciers fermes pour chaque décision. [...] Les problèmes de réglementation sont si bien documentés que, si les minéraux sont la priorité que les gouvernements prétendent, des changements devraient être possibles en quelques mois. »

Pour s'assurer que les intérêts miniers supranationaux privés soient satisfaits, le comité de rédaction conclut en disant : « En avril dernier, Ottawa a proposé un crédit d'exploration de 30 % pour les minéraux critiques. Le gouvernement fédéral doit déterminer si d'autres mesures fiscales sont nécessaires pour concurrencer l'éventail d'incitatifs miniers que les États-Unis ont récemment mis de l'avant et, le cas échéant, les préparer pour le prochain budget. Les gouvernements doivent également donner la priorité aux projets où ils peuvent contribuer à la construction rapide d'infrastructures [4]. »

Les travailleurs canadiens et québécois n'ont rien à gagner à soutenir de telles propositions qui non seulement enrichiront davantage les grands intérêts privés étroits en foulant aux pieds les droits issus de traités et les droits ancestraux des peuples autochtones, mais intégreront encore plus l'économie de l'Ontario et du Canada à l'économie de guerre américaine.

Notes

1. « Generation

Mining Announces Federal and Provincial Approval of the

Marathon Project Environmental Assessment », Financial

Post, 30 novembre 2022

2. « 25 Prominent and Promising Applications Using Platinum Group Metals », International Platinum Group Metals Association, fiche d'information 2012

3. « Projet de mine de métaux du groupe des platineux et de cuivre de Marathon – Renseignements au sujet de cette évaluation environnementale », Environnement et énergie de l'Ontario

4. « Shift the focus of EV strategy to critical minerals », comité de rédaction, Globe and Mail, 29 décembre 2022

(Avec des informations du gouvernement du Canada, du gouvernement de l'Ontario, du Globe and Mail, du Financial Post, de Generation Mining et de Macrotrends)

La Loi sur les mines du Québec accorde des droits illimités à des intérêts privés

Durant la conférence COP15 sur la biodiversité tenue en décembre 2022 à Montréal, une des questions soulevées est que de nombreux pays dotés de vastes territoires, comme le Canada et les États-Unis, ont mis en place depuis plus d'un siècle des lois sur l'exploitation minière qui permettent aux particuliers, aux organisations privées et aux organismes gouvernementaux de devenir propriétaires du sous-sol qui se trouve sous les terres privées et publiques. Et cela se produit en dépit du fait que les gouvernements créent ce qu'ils appellent des « aires de conservation », considérées comme « protégées » de l'exploitation forestière et minière.

En vertu de l'article 56 de la Loi sur les mines du Québec, un demandeur (un individu agissant seul ou au nom d'un organisme privé) acquiert des « droits miniers réels et immobiliers » sur le substratum rocheux situé sous une propriété, une fois qu'il est « fait mention au registre public » qu'un claim minier a été inscrit.

De nos jours, n'importe qui peut acquérir un claim minier pour moins de 45 dollars d'un simple clic en ligne depuis un ordinateur. Une fois acquis, en vertu de l'article 64, le claim confère à son titulaire un « droit exclusif de rechercher des substances minérales sur le terrain qui en fait l'objet ». Le titulaire du claim peut ensuite le renouveler indéfiniment à peu de frais, effectuer des travaux de forage et éventuellement exploiter une mine s'il obtient un bail minier.

Les mêmes droits sont accordés à la Couronne en vertu de l'article 61 de la Loi sur les mines du Québec qui stipule : « Le claim inscrit en faveur de l'État demeure en vigueur pour la période et aux conditions fixées par le ministre, qui peut en disposer pour le prix et aux conditions fixées par le gouvernement [1]. »

Ce que ces exemples démontrent, c'est que les gouvernements passés et présents du Québec ont apporté des changements à cette législation, souvent cosmétiques, sans toucher à son essence même. La Loi sur les mines accorde aux intérêts privés étroits des droits absolus de faire comme il leur plaît.

La Loi sur les mines du Québec et le nouveau « Klondike »

Les régions du sud du Québec subissent actuellement une pression énorme en raison des vastes acquisitions de terres, grâce au jalonnement de claims autorisé par la Loi sur les mines du Québec, décrié par de nombreux résidents et communautés autochtones. Déjà, neuf municipalités régionales de comté (MRC) représentant 142 municipalités ont demandé au gouvernement du Québec d'imposer un moratoire sur le jalonnement de claims jusqu'à ce qu'un examen approprié puisse être fait de la Loi sur les mines révisée pour la dernière fois par le gouvernement péquiste de Pauline Marois en 2013. Ce qu'ils ont en tête est une révision de la Loi sur les mines et des règles concernant les territoires incompatibles avec les activités minières (TIAM) pour faire en sorte que la loi n'entre pas en conflit avec les activités humaines dans et autour des municipalités et des zones de conservation où la biodiversité prospère.

Pour que le Québec ait meilleure mine, une organisation qui suit de près les opérations minières au Québec d'un point de vue environnemental, a publié une déclaration le 21 novembre demandant un moratoire sur les réclamations minières. En raison de la récente frénésie pour les minéraux contenant du graphite, du lithium, du nickel, du cuivre et du cobalt, jugés essentiels à la fabrication de diverses variétés de batteries rechargeables au lithium-ion, « il y a eu une augmentation moyenne de 107 % des demandes de concessions minières au cours des deux dernières années dans les trois régions du sud-est du Québec analysées. Les augmentations suivantes ont été rapportées : l'Estrie (+ 63 %), le Bas-Saint-Laurent (+ 88 %) et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (+139 %) », a déclaré l'organisation[2].

Carte du sud-ouest du Québec qui montre les claims miniers (en

rouge), les parcs et réserves (en vert) et les rivières et lacs

(en bleu)

La connectivité et l'intégrité des milieux naturels sont menacées

La même organisation poursuit en disant que « des centaines de concessions minières sont situées à proximité de grands parcs nationaux ou à l'intérieur de zones naturelles valorisées telles que des réserves fauniques et des parcs régionaux, menaçant l'intégrité et la connectivité de ces zones d'intérêt pour la conservation ».

Dans une déclaration antérieure, Pour que le Québec ait meilleure mine soulignait : « Au cours des 18 derniers mois, le nombre de claims miniers a plus que doublé. Dans le sud-ouest du Québec, on compte maintenant plus de 15 000 claims, dont 56 % ont été acquis depuis janvier 2021. » Cette région s'étend vers le nord jusqu'à la frontière de l'Abitibi, dans ce qu'on appelle la province géologique du Grenville, qui contient des roches vieilles de plus de 1,2 milliard d'années. Il s'agit d'une immense zone qui s'étend sur plus de 1 500 kilomètres au nord du fleuve Saint-Laurent, de la baie Georgienne en Ontario à la Basse-Côte-Nord du Québec, jusqu'à la frontière Terre-Neuve-Labrador.

Les formations rocheuses de cette province géologique sont connues pour leurs gisements de minéraux contenant du lithium et du graphite, très convoités par les compagnies minières car leur extraction est essentielle au « pôle mondial des batteries » du gouvernement Legault dans la région de Bécancour où les gouvernements québécois et fédéral versent des centaines de millions de dollars de fonds publics.

Carte montrant l'extension dans l'Est du

Canada, des formations rocheuses, faisant partie de la province

géologique du Grenville

Carte montrant l'extension dans l'Est du

Canada, des formations rocheuses, faisant partie de la province

géologique du Grenville

Cette extraction et ce traitement de minéraux critiques le long du fleuve Saint-Laurent au Québec font partie du partenariat américain visant à sécuriser les chaînes d'approvisionnement « Made in America » pour les minéraux critiques, dont le Canada est signataire. Cela fait aussi partie de la Stratégie canadienne des minéraux critiques du gouvernement fédéral, qui est aussi intimement liée à son rôle dans ce partenariat qui vise à assurer une chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques pour la machine de guerre des États-Unis.

Notes

1. Loi sur les mines, 2 juin 2022, Québec, pages 13-14

2. « Revendications minières : l'urgence d'un moratoire, Pour que le Québec ait meilleure mine », miningwatch.ca, 21 novembre 2022

(Avec des informations du gouvernement du Québec, Pour que le Québec ait meilleure mine)

Des organisations réclament

une planification et un aménagement intégrés du territoire où

il y a exploitation minière

En référence à la Loi sur les mines du Québec, l'organisation Pour que le Québec ait meilleure mine affirme qu'« en plus de permettre des travaux de forage sans évaluation environnementale et sans consultation publique, il est pratiquement impossible de révoquer des claims miniers avec les lois actuelles. La présence des claims miniers pendant plusieurs années (souvent à des fins spéculatives) empêche la planification intégrée du territoire, de même que la conservation des milieux naturels pendant cette période [1]. »

Le premier ministre Legault a promis en août dernier, avant les élections québécoises, qu'aucun projet minier ne serait réalisé « sans acceptabilité sociale ».

Pour que le Québec ait meilleure mine cite un récent sondage Léger selon lequel « trois personnes sur quatre au Québec (75 %) » se disent en faveur « d'interdire tout projet minier dans des zones touristiques ou de villégiature »; une proportion similaire (78 %) demande « d'exiger le consentement des populations locales (p.ex. : municipalités, Nations autochtones) avant d'autoriser toute activité minière sur leur territoire »; et la quasi-totalité (89 %) souhaite « interdire le rejet de déchets miniers dans tout lac, rivière ou milieu écologique sensible ». Ces positions s'expriment par des actions où des résidents de nombreuses communautés locales, notamment autochtones, s'organisent pour s'opposer à ces projets d'extraction de métaux servant prétendument une « économie verte », pour lesquels ils n'ont pas de pouvoir de décision.

Les peuples autochtones et la Loi sur les mines du Québec

Certains experts ont examiné la Loi sur les mines du Québec par rapport aux peuples autochtones. L'un d'entre eux est Sophie Thériault, de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, dans un article de 2010 intitulé « Un régime minier basé sur le principe désuet du 'free mining' (liberté de prospection minière) », dans lequel elle déclare : « Bien que modifié à quelques reprises depuis l'adoption de la première loi sur les mines en 1880, le régime minier québécois demeure à ce jour ancré dans le principe de la 'liberté de prospection minière', mieux connu sous l'expression anglaise 'free entry mining', ou simplement 'free mining'. [...] Au moins une étude portant sur le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest a conclu à l'incompatibilité irrémédiable des institutions dérivées du principe de 'free mining' et du titre ancestral protégé par l'article 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Les conclusions de cette étude sont, à notre avis, tout aussi valables en ce qui concerne le régime minier québécois, du moins sur les territoires où les droits ancestraux des peuples autochtones n'ont jamais été cédés ou éteints », ce qui est le cas d'une grande partie du territoire occupé par les peuples autochtones au Québec [2].

Le 6 décembre 2019, en Cour supérieure du Québec, la Première Nation Mitchikanibikok Inik de Kitiganik (les Algonquins du lac Barrière, dans la région du Témiscamingue) a déposé une « demande de révision et d'injonction permanentes ». Dans le document de 8 pages déposé à la cour, elle « conteste la constitutionnalité de certains articles de la Loi sur les mines en vertu des articles 35 et 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 ».

Le document poursuit en disant que « le requérant présente

cette demande parce que le défendeur [le gouvernement du Québec

et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles]

maintient une loi (et une politique connexe) en vertu de

laquelle il ne consulte pas le requérant avant d'enregistrer, de

renouveler ou de transférer des claims miniers sur le territoire

autochtone non cédé du requérant, comme il doit le faire en

vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de

1982. La consultation est nécessaire pour que l'intimée puisse

identifier et accommoder les droits autochtones qui peuvent être

affectés de façon négative par les claims miniers accordés à

d'autres personnes en vertu de la loi [3]. »

Le gouvernement Legault est intervenu en Cour supérieure du Québec avec son armée d'avocats en septembre 2021 pour tenter d'empêcher que la demande d'injonction du 6 décembre 2019 aille de l'avant. La demande d'injonction du 6 décembre 2019 déclarerait inconstitutionnels les articles 56, 61, 65 et 72 de la Loi sur les mines du Québec[4].

Le résultat de cette intervention n'est pas encore connu.

Notes

1. « Claims miniers : l'urgence d'un moratoire, Pour que le Québec ait meilleure mine », miningwatch.ca, 21 novembre 2022

2. Sophie Thériault, « Repenser les fondements du régime minier québécois en regard de l'obligation de la Couronne de consulter et d'accommoder les peuples autochtones », McGill Journal of Sustainable Development Law, vol. 6 no 2, 2010, pp 217-233

3. « Application for Judicial Review and Permanent Application », Cour supérieure du Québec, 6 décembre 2019, 10 pages

4. « La motion du gouvernement tente de priver la Première Nation Mitchikanibikok Inik d'avoir recours à un tribunal », Ecojustice, 16 septembre 2021

(Avec des informations du gouvernement du Québec, Pour que le Québec ait meilleure mine, Université McGill, Ecojustice)

Une conception médiévale du « free mining »

Ugo Lapointe aborde en profondeur le sujet du free mining dans un article intitulé « L'héritage du principe de free mining au Québec et au Canada » (Recherches amérindiennes au Québec, janvier 2010). Il y décrit comment cet accès quasi illimité accordé aux minières repose sur le principe du free mining, qui se définit essentiellement comme un droit de libre accès à la propriété et à l'exploitation des ressources.

Ce libre accès lui-même repose sur deux concepts clés hérités du droit britannique : la divisibilité (ou séparation) entre les droits de surface (fonciers) et les droits de sous-sol (tréfonciers) et la domanialité des ressources minérales, c'est-à-dire, la propriété des ressources consacrées à l'État – ou à la Couronne. Selon le concept de divisibilité, les minières peuvent avoir accès à des minerais qui se trouvent sous une propriété, puisque la notion de la propriété n'inclut pas ce qui est sous la terre.

Des chercheurs ont établi qu'il existe des liens de ressemblance entre ces lois et les lois coutumières qui prévalaient dans certaines parties de l'Europe médiévale, notamment dans les districts miniers de Cornwall, du Devon et du Derbyshire, en Angleterre. Les entrepreneurs miniers y instaurèrent des règles qui seront par la suite reconnues et institutionnalisées dans les chartes royales du XIIIe siècle, notamment le droit du libre accès au territoire et à la ressource, peu importe s'il s'agit de terres privées ou de terres appartenant à la Couronne. La reconnaissance des droits associés au free mining dans les chartes royales représentait une victoire politique pour les entrepreneurs miniers aux dépens des propriétaires terriens. Se ranger du côté des entrepreneurs miniers était aussi avantageux politiquement et économiquement pour la Couronne, qui renforçait ainsi son propre contrôle sur le territoire et les ressources qui s'y trouvent.

C'est au moment des grandes ruées vers l'or du XIXe siècle en Occident que le principe du free mining a pris de l'ampleur dans les régimes miniers contemporains. Lors de la ruée vers l'or en Californie en 1849, par exemple, le libre-accès au territoire et l'appropriation unilatérale (sans l'intervention de l'État) de la ressource via le système de claim, selon le principe du premier découvreur, devenaient la règle.

Ces principes et ces droits caractérisent encore aujourd'hui, au Canada et au Québec, la plupart des régimes miniers basés sur le free mining. L'adoption des premières lois minières en Colombie-Britannique et au Québec – plus spécifiquement dans la région de la Beauce – a des répercussions jusqu'à ce jour et marque, en quelque sorte, l'introduction du principe du free mining au Canada, avec son non-respect des droits ancestraux et territoriaux des Premières Nations et sa réduction des pouvoirs discrétionnaires de l'État.

Le fait qu'aucune municipalité ou autorité régionale ne puisse adopter des résolutions qui auraient pour effet d'empêcher les activités minières illustre bien le pouvoir et l'autonomie accordés aux entrepreneurs miniers en vertu du principe du free mining au Québec. Le principe du free mining, selon l'auteur, contribue donc à perpétuer une structure de pouvoir asymétrique qui est nettement favorable aux droits et aux intérêts de l'industrie minière par rapport à ceux des citoyens, des collectivités et des autres utilisateurs du territoire.