|

Des sujets de préoccupation pour le corps

politique

• Le Parlement devient de moins en moins

pertinent

dans la prise de décisions

- Anna Di Carlo - • La politique étrangère servile du

gouvernement Trudeau

- Margaret Villamizar -

Mise à jour sur la COVID 19

• La situation au Canada avec les vaccinations

et les

nouveaux variants

- Nick

Lin -

• Les pays à

faible ou moyen revenu privés de vaccins

Le « Sommet pour

la démocratie » des États-Unis

• Efforts futiles

des États-Unis pour dicter l'issue de la crise

de la démocratie

- Kathleen

Chandler -

Le succès revigorant des fermiers

indiens

• Ce succès historique mènera certainement à une

victoire historique

- J.

Singh -

Des sujets de préoccupation pour le corps

politique

- Anna Di Carlo -

Le

manque de pertinence du Parlement du Canada dans la prise de décisions

importantes qui affectent l'avenir du pays est parfaitement évident à

l'approche de la fin des travaux de la Chambre des communes et du Sénat

le vendredi 17 décembre, 20 jours après l'ouverture de la législature.

Il est de

plus en plus difficile de voir dans les délibérations du Parlement

canadien, qui est censé être un organe décisionnel, un but autre que

d'être le lieu des querelles partisanes et des jeux de surenchère,

lesquels ne font que discréditer davantage les partis cartellisés et le

système de gouvernement

de parti. Il y a absence de toute délibération sérieuse, sur quelque

sujet que ce soit. Les problèmes urgents auxquels sont confrontés la

population et le corps politique ne figurent pas à l'ordre du jour : de

la crise climatique à la détérioration et à la précarité des conditions

économiques qui

voient l'utilisation des banques alimentaires monter en flèche et les

travailleurs être traités comme des objets jetables, en passant par

l'escalade de la violence contre les plus vulnérables et le déni des

droits ancestraux des peuples autochtones, sans oublier l'instabilité de

la situation

internationale et la place qu'y occupe le Canada en tant que membre de

l'OTAN. Le

manque de pertinence du Parlement du Canada dans la prise de décisions

importantes qui affectent l'avenir du pays est parfaitement évident à

l'approche de la fin des travaux de la Chambre des communes et du Sénat

le vendredi 17 décembre, 20 jours après l'ouverture de la législature.

Il est de

plus en plus difficile de voir dans les délibérations du Parlement

canadien, qui est censé être un organe décisionnel, un but autre que

d'être le lieu des querelles partisanes et des jeux de surenchère,

lesquels ne font que discréditer davantage les partis cartellisés et le

système de gouvernement

de parti. Il y a absence de toute délibération sérieuse, sur quelque

sujet que ce soit. Les problèmes urgents auxquels sont confrontés la

population et le corps politique ne figurent pas à l'ordre du jour : de

la crise climatique à la détérioration et à la précarité des conditions

économiques qui

voient l'utilisation des banques alimentaires monter en flèche et les

travailleurs être traités comme des objets jetables, en passant par

l'escalade de la violence contre les plus vulnérables et le déni des

droits ancestraux des peuples autochtones, sans oublier l'instabilité de

la situation

internationale et la place qu'y occupe le Canada en tant que membre de

l'OTAN.

Les délibérations du Parlement du Canada sont devenues un camouflage

pour les décisions prises sur la base du fédéralisme exécutif. Les

décisions sont également prises par des instances supranationales créées

pour servir les intérêts néolibéraux des oligarques financiers mondiaux

les plus

puissants. Il est devenu courant pour les ministres et leurs suppléants

de répondre aux questions sur ce que fait le gouvernement, par exemple

sur des sujets liés à l'environnement ou à la pandémie de COVID-19, en

débutant avec des phrases comme « nous consultons nos alliés », « nous

travaillons

avec nos partenaires » ou « nous discutons avec des pays aux vues

similaires ».

L'insignifiance du Parlement a été illustrée par la formation d'un

Comité spécial sur l'Afghanistan le 9 décembre, avec le soutien de tous

les députés sauf les députés libéraux. La motion créant le comité avait

comme préambule : « Étant donné que la dissolution du Parlement a rendu

impossible

pendant un certain temps la surveillance parlementaire en temps réel »

de la chute de l'Afghanistan aux mains des talibans (parce que les

élections avaient été déclenchées). Elle faisait valoir que le Comité

spécial était nécessaire pour tenir des audiences et revoir les

événements qui ont mené à la

chute de l'Afghanistan. La raison pour laquelle le Canada était en

Afghanistan n'est toutefois pas sujette à l'enquête, pas plus que

l'imputabilité pour le désastre qui a résulté de la participation du

Canada à l'agression américaine contre ce pays. Le Comité spécial se

concentrera sur la façon dont

le gouvernement a géré l'évacuation des personnes qui avaient collaboré

avec les forces dirigées par l'OTAN en Afghanistan, mais il ne se

penchera pas sur pourquoi les collaborateurs d'une agression et d'une

occupation étrangères sont appelés des héros ou pourquoi les forces

spéciales ukrainiennes

formées par les forces spéciales canadiennes ont dû tirer les marrons du

feu pour le Canada.

Pendant ce temps, dans l'ici-présent de la « surveillance

parlementaire en temps réel », il n'y a pas eu la moindre délibération à

la Chambre des communes avant que la nouvelle ministre des Affaires

étrangères, Mélanie Joly, et le nouveau ministre du Développement

international, Harjit Sajjan,

qui était auparavant au ministère de la Défense, aux commandes des

forces canadiennes en Afghanistan, ne se rendent à la réunion des

ministres des Affaires étrangères et du Développement du G7 du 10 au 12

décembre à Liverpool, en Angleterre. On savait que les États-Unis y

imposeraient leur discours

belliciste contre la Russie en ce qui concerne l'Ukraine. Le communiqué

d'Affaires mondiales Canada pour l'occasion indique que « les ministres

Joly et Sajjan chercheront à harmoniser les efforts du Canada avec ceux

de partenaires aux vues similaires sur un certain nombre de priorités ».

Rien de

plus. Le communiqué indique que les ministres du G7 « échangeront

également sur des questions géopolitiques urgentes, y compris la

situation en Afghanistan, la Chine, la Corée du Nord, l'Éthiopie,

l'Iran, le Myanmar, la Russie, le Soudan et l'Ukraine ». La ministre des

Affaires étrangères, dont la

principale expertise semble être sa capacité à inventer des façons de ne

rien dire, a envoyé un gazouillis depuis Liverpool pour dire qu'elle

était « impatiente d'avoir des discussions importantes avec mes

collègues et de chercher des solutions réelles à certains des problèmes

les plus pressants de

notre époque ».

Les explications pour le manque de pertinence du Parlement

Le manque de pertinence du Parlement est devenu un sujet d'intérêt

pour plusieurs experts. Un des aspects qui retient l'attention est

l'extrême lenteur du Parlement à assumer ses fonctions après l'élection

fédérale anticipée du 20 septembre, que le gouvernement prétendait

nécessaire pour définir

une nouvelle orientation dans les conditions de la pandémie. Le premier

ministre Justin Trudeau, qui en est à son troisième mandat, a retardé la

convocation du Parlement pendant plus de deux mois après cette élection

qui a donné une Chambre des communes pratiquement identique à la

précédente. Il a

inauguré la session parlementaire avec un discours du Trône pratiquement

identique aux déclarations d'intention qu'il avait publiées après la

prorogation de la Chambre en août 2020.

Une fois le Parlement finalement réuni, le 22 novembre, le

gouvernement n'a pas considéré que c'était une priorité de rétablir les

comités parlementaires, qui sont censés être les forums permettant aux

élus d'examiner les lois et d'étudier les questions importantes. Au 10

décembre, seuls deux

comités avaient commencé leurs travaux : le Comité permanent des finances

et le Comité permanent de la sécurité publique et nationale. La liste

des membres de tous les autres comités a été déposée le 9 décembre et

ceux-ci ont reçu l'ordre d'élire leur président avant que la Chambre

n'ajourne ses

travaux pour la pause de six semaines débutant le 17 décembre.

Par ailleurs, depuis le début de son deuxième mandat en octobre 2019,

le gouvernement libéral a pris de nombreuses mesures et a tenté

d'instituer des mesures caractérisées par un mépris de la Chambre des

communes en tant qu'organe décisionnel présumé des représentants élus

des Canadiens. Il a

notamment tenté de déposer un projet de loi qui aurait donné au ministre

des Finances le pouvoir d'augmenter les dépenses sans demander

l'approbation du Parlement et de contester une décision du président de la

Chambre devant la Cour fédérale lui ordonnant de fournir les documents

demandés à la Chambre

des communes.

Dans un éditorial du 9 décembre, le Globe and Mail déplore

que la Chambre des communes ne sera pas « pleinement fonctionnelle »

avant février. Il rappelle que depuis juin 2019, la Chambre n'a siégé

que 169 jours. Il note que la prorogation d'août 2020 a servi à étouffer

l'enquête

sur le scandale de l'organisme UNIS et conclut : « M. Trudeau préfère de

toute évidence ne pas être tenu responsable par les institutions

démocratiques auxquelles il prétend croire. Il semble même qu'il se

considère au-dessus de ces institutions [...]. Mais M. Trudeau n'est pas

au-dessus du

Parlement. Dans un gouvernement minoritaire, il n'est premier ministre

qu'au bon plaisir de la Chambre des communes. Ce n'est pas à lui

d'étouffer le débat et l'examen minutieux qui sont l'oxygène de notre

démocratie, et le fait qu'il continue à s'en sauver devrait inquiéter

tous les Canadiens.

»

Dans la même veine, d'autres experts politiques ont appelé le premier

ministre « M. Tergiversation » et ont inventé un terme pour décrire la

lenteur du fonctionnement du Parlement comme étant « le temps de Justin

». L'absence de lettres de mandat pour les ministres du Cabinet est

également

dénoncée, surtout qu'au début de son premier mandat Justin Trudeau avait

fait si grand cas de ces lettres comme outils essentiels avec lesquels

son gouvernement allait assurer la « transparence » et la «

responsabilité ». Des « sources » du gouvernement promettaient encore,

44 jours après

l'assermentation du Conseil des ministres, qu'elles seraient publiées «

bientôt ».

Les diversions se succèdent rapidement et la dernière en date est

que, même dans les rangs du Parti libéral, personne ne s'oppose à ce que

l'on parle de remplacer le premier ministre le plus tôt possible.

La

situation ne peut être expliquée par un penchant personnel, par le

narcissisme ou le manque de substance du premier ministre. L'explication

se trouve dans les structures mêmes du système démocratique dominé par

les partis, qui n'est tout simplement pas représentatif du peuple, car

il

représente des intérêts privés étroits qui sont habilités à dominer et à

maintenir le peuple sous contrôle. L'état de décrépitude de toutes les

institutions, structures et agences de la société civile, qui sont

censées représenter la société civile – depuis les partis cartellisés jusqu'aux notions

de responsabilité ministérielle qui ne sont plus pratiquées –, fait en

sorte que le discours politique a disparu pour être remplacé par une

chasse aux scandales qui mène dans des voies sans issue. Tout cela pour

détourner l'attention des enjeux qui sont devenus les plus importants

aujourd'hui : par

qui sont prises les décisions et comment obliger les forces corrompues

qui prennent ces décisions dans leurs propres intérêts à rendre des

comptes. La

situation ne peut être expliquée par un penchant personnel, par le

narcissisme ou le manque de substance du premier ministre. L'explication

se trouve dans les structures mêmes du système démocratique dominé par

les partis, qui n'est tout simplement pas représentatif du peuple, car

il

représente des intérêts privés étroits qui sont habilités à dominer et à

maintenir le peuple sous contrôle. L'état de décrépitude de toutes les

institutions, structures et agences de la société civile, qui sont

censées représenter la société civile – depuis les partis cartellisés jusqu'aux notions

de responsabilité ministérielle qui ne sont plus pratiquées –, fait en

sorte que le discours politique a disparu pour être remplacé par une

chasse aux scandales qui mène dans des voies sans issue. Tout cela pour

détourner l'attention des enjeux qui sont devenus les plus importants

aujourd'hui : par

qui sont prises les décisions et comment obliger les forces corrompues

qui prennent ces décisions dans leurs propres intérêts à rendre des

comptes.

Partout dans le monde, les peuples sont assaillis par le pouvoir

d'instances décisionnelles et consultatives néolibérales établies aux

niveaux national et international. Le Canada n'est pas le seul pays à

constater que son Parlement n'est pas pertinent dans la prise de

décisions sur la direction

du pays. C'est un grave sujet de préoccupation pour tous les peuples du

Canada et du monde qui se battent pour la dignité du travail, pour une

solution à la crise qui paralyse l'environnement social et

l'environnement naturel et pour mettre fin aux dangers de nouvelles

guerres et aux ravages

qu'elles laissent dans leur sillage. Nous sommes une seule humanité, qui

mène une seule lutte pour le droit d'être – comme nous le définissons nous-mêmes, ensemble.

Le fait que le Parlement n'ait plus rien à voir avec les décisions

qui affectent nos vies marque la fin des formes de gouvernement de parti

et le début de quelque chose d'autre. Assurons-nous que ce qui vient

favorise les intérêts des peuples du Canada et du monde, et non les

intérêts privés

étroits qui se battent pour tout contrôler et tout soumettre à leurs

besoins.

- Margaret Villamizar -

Le discours du Trône libéral prononcé le 23 novembre par la

gouverneure générale Mary May Simon a clairement indiqué les intentions

du gouvernement Trudeau en matière de politique étrangère pour la 44e

législature. La gouverneure générale a identifié ce qu'elle a appelé les

défis pressants de

notre époque comme étant « la montée de l'autoritarisme » et « la lutte

entre les grandes puissances » et a déclaré que cela exige un engagement

accru du Canada auprès de ses alliés clés et des coalitions, des

organisations et des partenaires internationaux. Elle a également

annoncé que le Canada

allait déployer des efforts conscients pour approfondir les partenariats

dans la région indo-pacifique et dans l'ensemble de l'Arctique.

Pas besoin d'être un génie pour comprendre que cela signifie

intensifier la participation du Canada aux tentatives de plus en plus

désespérées de son « allié clé » d'imposer au reste du monde son

soi-disant ordre international fondé sur des règles, mettant ainsi en

danger la paix et la sécurité.

Il s'agit d'accroître l'intégration du Canada dans la machine de guerre

des États-Unis par l'entremise de l'OTAN, qui élargit son champ

d'activité dans la région de l'Asie-Pacifique et au-delà, se livrant à

de dangereuses provocations contre la Chine et la Russie. Il s'agit

d'intensifier l'ingérence

du Canada dans les affaires des nations et des peuples souverains qui

refusent de se plier aux diktats des États-Unis et adoptent et défendent

leur propre voie indépendante de développement.

Les intentions du gouvernement Trudeau de maintenir le cap avec une

politique étrangère qui s'aligne sur l'ordre du jour hégémonique de

l'impérialisme américain sont claironnées par sa nouvelle ministre des

Affaires étrangères Mélanie Joly. À sa première rencontre avec le

secrétaire d'État

américain Antony Blinken, lors d'une séance d'information à Washington

le 12 novembre, Mélanie Joly s'est enthousiasmée à l'idée qu'une de

leurs priorités serait de travailler ensemble « pour protéger et

promouvoir la démocratie et les droits de la personne dans le monde ».

Il y a de nombreux

exemples de ce que cela signifie en pratique.

La « promotion de la démocratie » de type américain

au Nicaragua et au Venezuela

Dans une déclaration arrogante faite au nom du Canada à la suite

des élections générales du 7 novembre au Nicaragua, dans lesquelles les

électeurs ont réaffirmé à une majorité écrasante leur soutien à la

révolution sandiniste et à son dirigeant, le président Daniel Ortega,

Mélanie Joly dit au

peuple du Nicaragua que l'élection ne reflétait pas sa volonté et que «

le régime » l'avait privé de son droit de voter dans des élections

libres et équitables. D'autres accusations et calomnies sans fondement

contre le président Ortega ont suivi. La déclaration concluait en disant

que le Canada

avait l'intention de « demander des comptes à ce régime oppressif et à

ceux qui le soutiennent ».

Une

semaine plus tard, le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il étendait ses

sanctions dites ciblées à onze autres personnes liées à l'État et au

gouvernement du Nicaragua, prétendument pour violations des droits

humains. Le Canada suit en cela l'exemple du Congrès américain qui,

quelques jours

avant les élections, a adopté la Loi RENACER (Reinforcing

Nicaragua's Adherence to Conditions for Electoral Reform) pour renforcer

ses mesures coercitives unilatérales dans une tentative évidente

d'influencer les élections. La loi des États-Unis exige expressément une

meilleure coordination

de ces mesures avec l'Union européenne et le Canada. Une

semaine plus tard, le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il étendait ses

sanctions dites ciblées à onze autres personnes liées à l'État et au

gouvernement du Nicaragua, prétendument pour violations des droits

humains. Le Canada suit en cela l'exemple du Congrès américain qui,

quelques jours

avant les élections, a adopté la Loi RENACER (Reinforcing

Nicaragua's Adherence to Conditions for Electoral Reform) pour renforcer

ses mesures coercitives unilatérales dans une tentative évidente

d'influencer les élections. La loi des États-Unis exige expressément une

meilleure coordination

de ces mesures avec l'Union européenne et le Canada.

D'autres sales coups, étroitement coordonnés avec les États-Unis, ont

eu lieu lors de la 51e Assemblée générale de l'Organisation des États

américains (OÉA) qui s'est tenue du 10 au 12 novembre. C'est là

que Mélanie Joly a pris l'initiative de présenter, au nom des

États-Unis, du Canada et de six autres pays, un projet de résolution qui

déclarait que les élections du 7 novembre au Nicaragua « n'étaient pas

libres, justes ou transparentes et n'avaient aucune légitimité

démocratique ».[1].

Une des choses que les pouvoirs en place à l'OÉA ne peuvent pardonner

au Nicaragua est sans aucun doute son refus de permettre à une mission

d'observation de l'OÉA de superviser son élection du 7 novembre. Ce

refus s'explique par l'ingérence constante de l'organisation dans les

affaires intérieures du pays au cours des dernières années et par le

rôle malveillant que l'OÉA a joué dans l'instigation du coup d'État de

2019 en Bolivie, en soulevant des allégations sans fondement selon

lesquelles Evo Morales avait été réélu par fraude. L'examen ultérieur

par des enquêteurs indépendants des données recueillies et interprétées

par la mission d'observation de l'OÉA a démontré sur tous les fronts

qu'il n'y avait pas eu de fraude et qu'Evo Morales n'avait pas « volé »

l'élection comme l'a déclaré à qui voulait l'entendre l'infâme

secrétaire général de l'OÉA, Luis Almagro.

Le fait que son élection ait été jugée illégitime par l'OÉA a été la

goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour le Nicaragua. Comme le

Venezuela l'avait fait quatre ans plus tôt, le Nicaragua a annoncé le 19

novembre qu'il se retirait de l'OÉA. Dans un communiqué, le ministre

des Affaires étrangères Denis Moncada déclare que le Nicaragua n'est pas

intéressé à faire partie d'une organisation interventionniste qui a

pour mission de faciliter l'hégémonie des États-Unis sur les pays

d'Amérique latine.

La décision du Nicaragua de quitter l'OÉA n'a pas empêché le Canada

et la poignée d'autres pays qui ont coparrainé sa résolution condamnant

l'élection du Nicaragua de demander la convocation d'une session

extraordinaire du Conseil permanent de l'OÉA le 8 décembre. L'objectif

était d'adopter une autre résolution d'ingérence, cette fois-ci à la

suite de « l'évaluation de la situation au Nicaragua » demandée dans la

résolution précédente. La résolution du 8 décembre, qui a été adoptée

sans discussion, rappelait au Nicaragua que tant que le processus de

retrait de l'OÉA, qui doit durer deux ans, n'est pas achevé, ses

obligations envers l'organisation restent en vigueur, de même que son

devoir de se conformer à ses obligations internationales en matière de

droits humains. Il contenait une liste d'exigences et d'impositions

auxquelles le Nicaragua devait se conformer, sans doute pour éviter

d'être expulsé d'une organisation qu'il avait déjà dit vouloir quitter,

mais plus probablement pour tenter de légitimer l'application de mesures

plus coercitives par des pays comme les États-Unis et le Canada

lorsqu'ils décideront de le faire. L'une des demandes les plus

scandaleuses de la liste, surtout si l'on considère les sources, était

que le Nicaragua mette en uvre les « réformes électorales complètes

demandées dans les résolutions précédentes et conformément aux

obligations du Nicaragua en vertu du droit international ». De toute

évidence, le Canada et les autres pays qui ont soutenu cette résolution

pompeuse se sentent non seulement qualifiés pour juger le système et les

lois électorales du Nicaragua, mais ne se sentent pas non plus tenus de

respecter le droit international lorsqu'il s'agit de respecter la

souveraineté des pays et de ne pas s'ingérer dans leurs affaires

intérieures.

Le représentant du Nicaragua a déclaré que son pays rejetait la tenue

de cette session illégitime et que celle-ci représentait une nouvelle

attaque contre le Nicaragua et son peuple, en violation de la Charte des Nations unies,

du droit international et de la charte de l'OÉA elle-même.

Dans une déclaration faite le même jour, le ministre Moncada a déclaré

que les positions du Nicaragua sont et ont été claires, à savoir que «

nous ne sommes pas une colonie, nous ne sommes pas des esclaves, nous ne

sommes pas les serviteurs de qui que ce soit, d'un empire ou d'un

gouvernement qui se

prend pour une puissance ». Au contraire, a-t-il dit, « nous accusons

l'OÉA, qui n'a aucune autorité morale pour accuser qui que ce soit,

parce qu'elle est, avec les États-Unis, selon les mots de Sandino, 'la

tanière où l'on fabrique les crimes, les violences et les atrocités'contre tous les

droits humains, politiques, économiques, climatiques et sociaux, et

contre les libertés que nos peuples revendiquent et exigent avec

toujours plus de force et de détermination ».

Les résultats des « mégas-élections » du 21 novembre au Venezuela,

qui n'est plus membre de l'OÉA, n'ont pas non plus été du goût des

États-Unis et du Canada, malgré la large participation des partis

d'opposition et des candidats qu'ils soutiennent, notamment ceux qui

avaient boycotté les

élections précédentes. Les États-Unis et le Canada ont publié des

déclarations peu après la fin des élections, affirmant qu'elles

n'avaient été ni « libres » ni « équitables ». Le président Nicolas

Maduro a été accusé de toutes sortes de crimes et de méfaits, et même

des effets des sanctions

brutales des États-Unis qui font tant de mal au peuple vénézuélien. Les

deux gouvernements ont affirmé, sans apporter de preuve, que l'élection

ne reflétait pas la volonté du peuple vénézuélien. Mélanie Joly a ajouté

que le Canada soutenait les forces d'opposition et leur appel à une

élection qui «

reflète les véritables désirs du peuple vénézuélien ».

Le gouvernement Trudeau a beaucoup de comptes à rendre aux peuples

nicaraguayen, vénézuélien et canadien au nom desquels sa ministre des

Affaires étrangères prétend parler alors qu'elle ne fait que répéter

comme un perroquet des lignes de conduite qui proviennent du département

d'État des

États-Unis

Note

1. La résolution a été

présentée au nom d'Antigua-et-Barbuda, du Canada, du Chili, du Costa

Rica, de la République dominicaine, de l'Équateur, des États-Unis et de

l'Uruguay. Antigua-et-Barbuda, l'Argentine, les Bahamas, la Barbade, le

Brésil, le Canada, le Chili, la

Colombie, le Costa Rica, la République dominicaine, l'Équateur, le

Salvador, la Grenade, le Guatemala, la Guyane, Haïti, la Jamaïque, le

Panama, le Paraguay, le Pérou, le Suriname, Trinité-et-Tobago, les

États-Unis et l'Uruguay ont voté pour. Le Nicaragua s'y est opposé,

tandis que le Belize, la

Bolivie, la Dominique, le Honduras, le Mexique, Sainte-Lucie et

Saint-Vincent-et-les-Grenadines se sont abstenus. Le représentant

illégalement accrédité Juan Guaido, prétendant représenter le Venezuela,

a également voté pour. Saint-Kitts-et-Nevis était absent.

Mise à jour sur la COVID 19

- Nick

Lin -

À la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre, la

pandémie de COVID-19 persiste dans le monde entier, y compris au Canada.

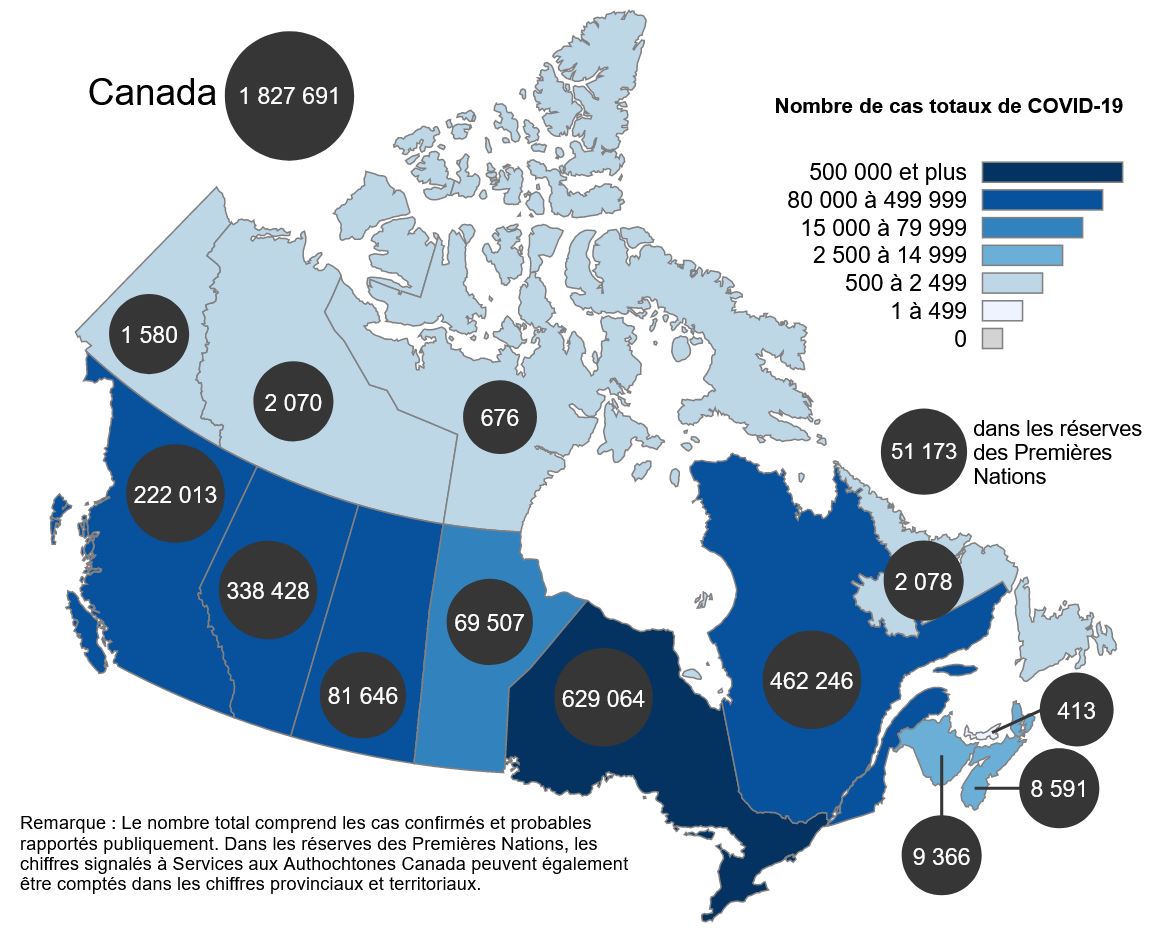

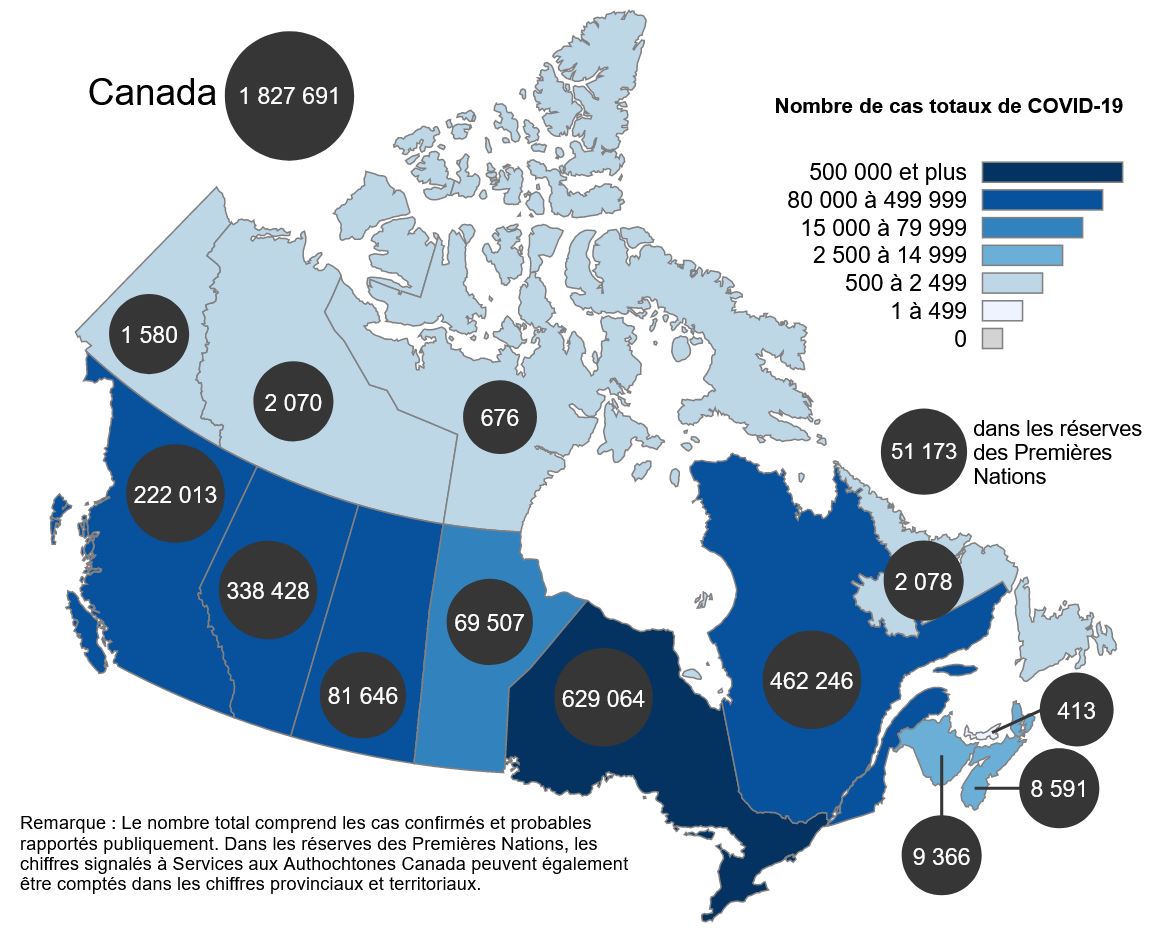

En date du 9 décembre au Canada, il y avait eu 1 821 890 cas

cumulatifs de COVID-19 et 29 863 décès. Il y a 31 197 cas actifs et 1

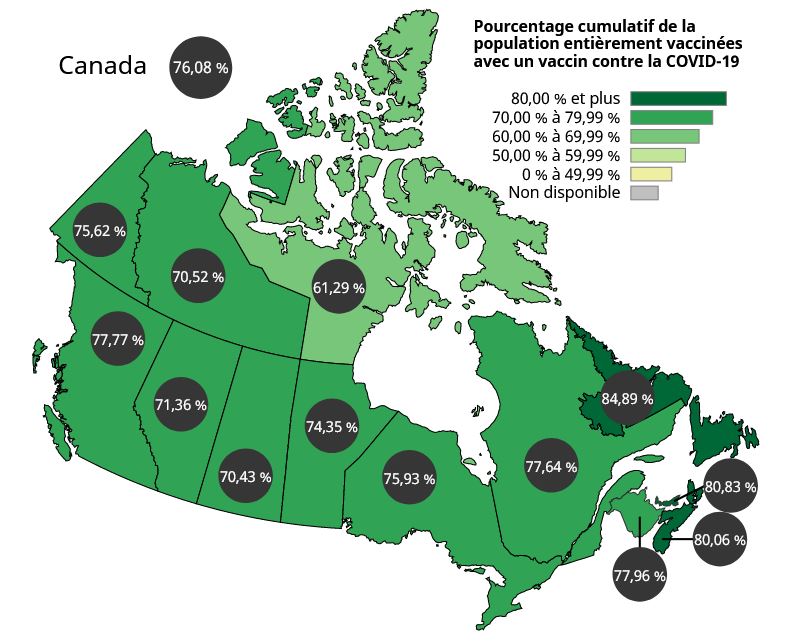

760 830 personnes se sont rétablies. Les deux cartes ci-dessous montrent

les cas actuels et les vaccinations :

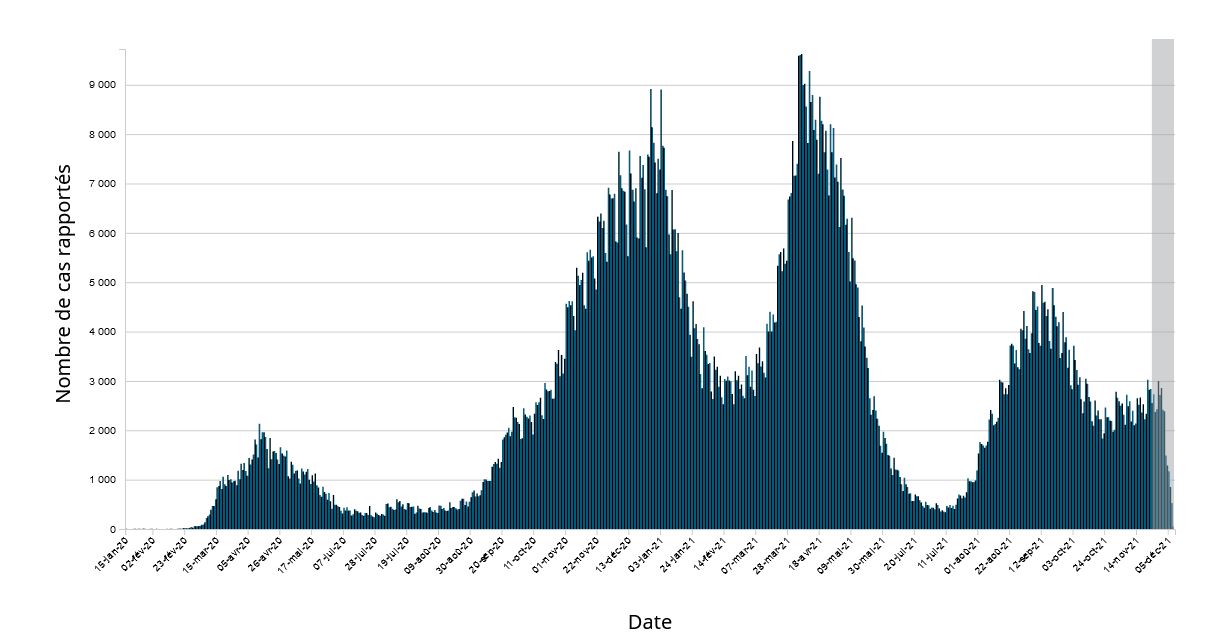

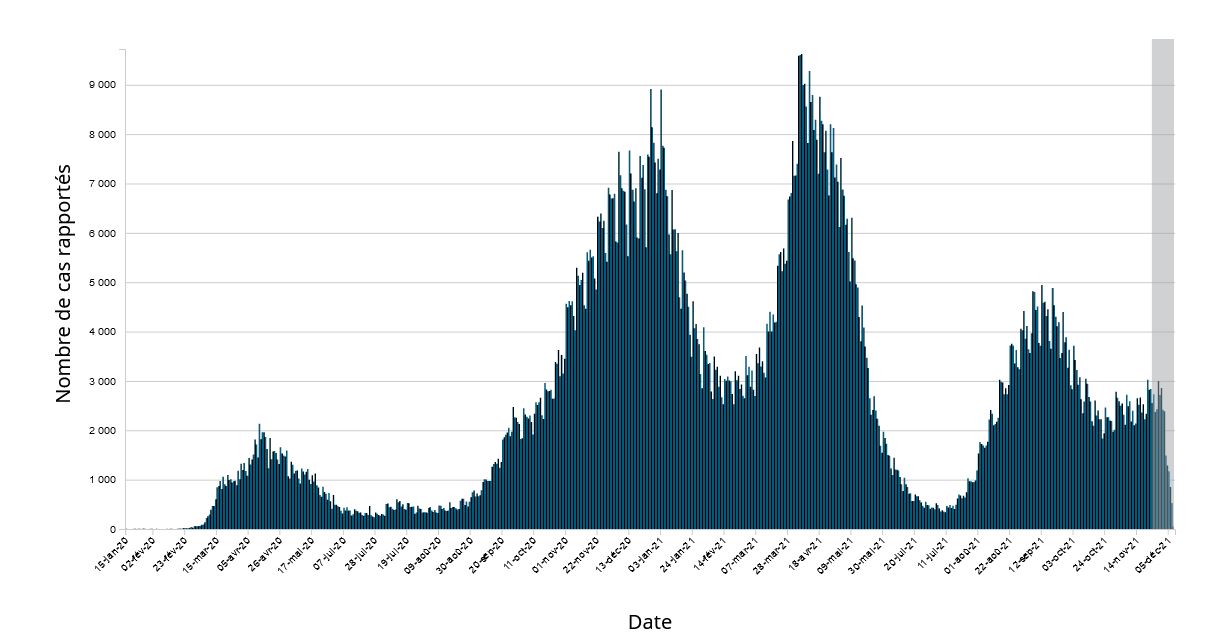

L'évolution du nombre quotidien de nouveaux cas depuis le début de la

pandémie est illustrée dans le graphique ci-dessous :

Cliquer pour agrandir.

Dans le contexte du variant Delta, qui représente maintenant la

majorité des cas actuels, et du variant Omicron émergent, la Dre Theresa

Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a noté

dans sa dernière déclaration, publiée le 3 décembre :

« Les données de surveillance continuent de montrer que l'activité de

la maladie à coronavirus (COVID-19) présente des variations régionales

considérables à la grandeur du pays. Le nombre de cas signalés à

l'échelle nationale chaque jour a connu une augmentation graduelle, les

taux d'infection

restant toujours élevés dans de nombreuses régions. Durant la plus

récente période de sept jours (du 26 nov. au 2 déc.), 2 821 nouveaux cas

ont été signalés en moyenne, ce qui représente une augmentation de 8 %

par rapport à la semaine précédente. Les tendances actuelles montrent

que le nombre

d'hospitalisations et d'admissions aux soins intensifs diminue toujours

lentement. Cependant, advenant une augmentation des taux d'infection,

les tendances pourraient recommencer à augmenter. Les dernières données

provinciales et territoriales montrent que, en moyenne, 1 540 personnes

touchées par

la COVID-19 recevaient des soins en milieu hospitalier chaque jour au

cours de la période de sept jours la plus récente (du 26 nov. au 2

déc.), ce qui représente une baisse de 4 % comparativement à la semaine

dernière. Cela comprend notamment une moyenne de 465 personnes aux soins

intensifs, soit 1

% de moins que la semaine précédente, et une moyenne de 19 décès

signalés chaque jour, du 26 nov. au 2 déc. Au cours des semaines et des

mois à venir, il demeurera crucial de maintenir un faible taux

d'infection pour éviter une nouvelle hausse des tendances relatives aux

cas graves et pour alléger

le fardeau qui continue de peser sur le système de santé,

particulièrement dans les régions fortement affectées

« Bien que la grande majorité des récents cas de COVID-19 au Canada

continue d'être attribuable au variant Delta, en date du 2 décembre

2021, 11 cas du nouveau variant préoccupant Omicron ont été signalés en

Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique. Alors que

nous continuons à

évaluer l'importance et l'incidence de ce nouveau variant préoccupant,

les Canadiens sont priés de demeurer vigilants et de continuer de se

protéger.

« Quel que soit le variant du SARS-CoV-2 qui domine dans une région,

nous savons que la vaccination, combinée aux mesures de santé publique

et aux pratiques individuelles, favorise toujours la réduction de la

transmission de la COVID-19 et des complications graves. Plus

particulièrement, les

données probantes continuent d'indiquer qu'une série complète de vaccins

contre la COVID-19 approuvée par Santé Canada fournit une protection

importante contre la maladie grave surtout parmi les groupes d'âge

jeunes. Selon les dernières données provenant des 9 provinces et

territoires portant sur

les populations âgées de 12 ans et plus, dans les dernières semaines (du

17 octobre au 13 novembre 2021), la moyenne hebdomadaire ajustée selon

l'âge indique que les personnes non vaccinées étaient nettement plus

nombreuses à être hospitalisées pour la COVID-19 que les personnes

entièrement

vaccinées.

« - Chez les jeunes et les adultes âgés de 12 à 59 ans, les personnes

non vaccinées étaient 37 fois plus nombreuses à être hospitalisées que

les personnes entièrement vaccinées.

- Chez les adultes de 60 ans et plus, les personnes non vaccinées

étaient 18 fois plus nombreuses à être hospitalisées que les personnes

entièrement vaccinées. »

La Dre Tam dit également que le Comité consultatif national de

l'immunisation (CCNI) recommande l'administration de trois doses de

vaccins pour renforcer l'immunisation. Elle déclare :

« Le CCNI a réitéré que les avantages d'un vaccin à ARNm contre la

COVID-19 continuent de l'emporter sur les risques d'effets secondaires

rares associés à un vaccin à ARNm, ce qui comprend le faible risque

d'une myocardite et/ou d'une péricardite à la suite d'une immunisation,

le plus souvent

observée chez les hommes âgés de 12 à 29 ans. Le CCNI recommande

également, et les autorités sanitaires du Canada sont d'accord, que

l'immunisation des personnes admissibles - mais qui n'ont pas encore

reçu leur première série de vaccins - continue d'être la priorité

absolue, au Canada et partout

dans le monde.

« Concernant les doses de rappel, le CCNI a tenu compte des nouvelles

données probantes sur le déclin de la protection des vaccins avec le

temps ainsi que sur l'innocuité et les possibles avantages des doses de

rappel des vaccins à ARNm. Dans le contexte du variant Delta, selon les

données

probantes dont nous disposons, l'efficacité du vaccin contre les

infections et les maladies symptomatiques, et possiblement aussi contre

les maladies graves, diminue avec le temps, surtout chez les personnes

d'un certain âge. Aucune préoccupation supplémentaire relative à

l'innocuité n'a été relevée

à la suite de l'administration de doses de rappel des vaccins à ARNm. Le

risque rare de myocardite et/ou de péricardite semble être plus faible

après la dose de rappel qu'après la deuxième dose de la série primaire -

quoique plus élevé qu'après la première dose. En fonction de cette

information, le

CCNI a augmenté la force de ses recommandations et affirme désormais

qu'une dose de rappel d'un vaccin à ARNm autorisé contre la COVID-19

devrait être administrée 6 mois ou plus après la fin d'une première

série de vaccins contre la COVID-19. »

Cependant, en octobre, les Nations unies et l'Organisation mondiale

de la santé ont déconseillé aux pays riches de procéder à des injections

de rappel, affirmant que cela se fait au détriment de l'accès aux

vaccins des pays plus pauvres.

(Avec des informations de ASPC, OMS)

Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le

président de l'Afrique du Sud ont récemment soulevé un point important :

la meilleure protection contre le COVID-19 et ses variants consiste à

s'assurer que les peuples du monde entier sont vaccinés. Les efforts

déployés par l'OMS

pour s'assurer que tous les pays reçoivent les vaccins dont ils ont

besoin, afin de limiter l'émergence de nouvelles variants, ont été minés

par le manque de coopération des pays qui ont des vaccins en réserve.

Le Canada et d'autres pays ont réagi au variant Omicron du coronavirus

responsable de la

COVID-19, le dernier variant préoccupante, en imposant des restrictions

de voyage à plusieurs pays, dont la plupart se trouvent en Afrique

australe

Entretemps, les pays des peuples opprimés, anciennement colonisés et

ceux qui sont victimes de l'agression impérialiste et de la guerre ont

été laissés à eux-mêmes.

Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud, lors d'une

conférence le 6 décembre à Dakar, au Sénégal, a condamné les nouvelles

restrictions imposées par l'Union européenne, le Royaume-Uni, les

États-Unis et d'autres pays à suite de la découverte du nouveau variant

Omicron initialement

repéré par des scientifiques sud-africains à la fin du mois de novembre,

disant qu'il s'agissait d'« apartheid vaccinal ».

« Vous vous demandez où est la science là-dedans. Ils nous ont

toujours dit de baser nos décisions sur la science, mais quand vient le

moment pour eux de le faire, ils ne le font pas », a-t-il expliqué.

Cyril Ramaphosa a aussi accusé ces nations d'avoir « accaparé les

vaccins », ajoutant : « La cupidité dont ils ont fait preuve est

décevante, surtout quand ils disent être nos partenaires. Nos vies en

Afrique sont tout aussi importantes que les vies en Europe, en Amérique

du Nord et partout

ailleurs . »

Le président sénégalais Mackay Sall a quant à lui prévenu que la

réaction des pays augmentait le risque que des pays ne divulguent pas

d'informations sur les variants de la Covid-19 dans le futur par crainte

de devoir faire face à des répercussions similaires.

Allocution du président sud-africain à la 8e réunion du Conseil de

facilitation du Dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte

contre la COVID-19 (Accélérateur ACT)

Le 9 décembre, le président Ramaphosa a étoffé ses remarques du 5 décembre à la

8e réunion du Conseil de facilitation du Dispositif pour accélérer

l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19.

Il a notamment déclaré : « Depuis sa formation, le dispositif pour

accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 a fait des

progrès remarquables dans l'exécution de son mandat de rendre

disponibles aux pays les plus vulnérables les outils dont ils ont besoin

pour combattre cette

pandémie.

« La réunion d'aujourd'hui est aussi importante et nécessaire que la première.

« La pandémie de la COVID-19 est loin d'être terminée.

« Même avant l'émergence du nouveau variant Omicron, plusieurs pays

ont subi des hausses d'infections, d'hospitalisations et de décès.

« Comme l'ont démontré les événements des derniers jours, nous vivons

sous la menace de variants en mutation, qui ont le potentiel de faire

déferler d'autres dévastations sur nos communautés dans le monde entier.

« Nous ne savons pas encore si le variant Omicron se propage plus

facilement, si le variant augmente le risque d'infection, si le variant

cause des maladies plus graves, ou si les vaccins actuels sont efficaces

contre le variant.

« Et pourtant, plusieurs pays ont décidé d'isoler certains pays du continent africain.

« Nous devons être préoccupés que certaines décisions ne sont plus

fondées sur la science et ne sont pas prises sur la base de la

solidarité.

« Cette pandémie a montré comment nous réagissons à une crise véritablement mondiale.

« Elle a montré plusieurs lacunes et faiblesses.

« Mais nous pouvons et devons améliorer notre façon de répondre aux crises.

« La vie et le moyen de subsistance de milliards de personnes sont en jeu ici.

« Nous avons dit à plusieurs reprises que personne ne sera en

sécurité si nous ne protégeons pas nos populations vulnérables partout.

« Nous possédons en partie la solution : le Dispositif pour accélérer

l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 qui, s'il est pleinement

financé, fournirait aux pays à faible ou moyen revenu des vaccins, des

traitements, des tests et des ÉPI pour les travailleurs de la santé de

premières

lignes.

« Il y a deux leçons importantes à tirer de la situation actuelle.

« Premièrement, l'inégalité vaccinale est dangereuse mais elle est aussi tout à fait évitable.

« Après un an de campagne vaccinale la plus ambitieuse au monde,

aucun pays ne devrait souffrir de manquer d'un accès suffisant aux

vaccins.

« Et pourtant, sur les près de 7,5 milliards de doses de vaccins

contre la COVID-19 administrées de par le monde en date du mi-novembre,

71 % ont été administrées aux pays à revenu élevé et intermédiaire. «

Seulement 0,6 % ont été administrées aux pays à faible revenu.

« L'Afrique est la plus durement frappée par l'accès inéquitable à ces vaccins qui sauvent des vies.

« Deuxièmement, nous devons investir dans tous les aspects de la réponse à la pandémie.

« En plus de la vaccination, il faut des tests et la surveillance

génomique pour identifier les points chauds de la maladie et localiser

l'émergence de nouveaux variants.

« Il faut des traitements, y compris d'oxygène médicale, pour les personnes gravement atteintes de la COVID-19.

« Des traitements potentiellement efficaces sont en développement.

« Nous devons assurer que, dès qu'ils seront approuvés pour leur

sécurité et leur efficacité, ils soient également disponibles pour tous

les pays.

« Pour cette raison, nous réclamons toujours l'ADPIC [l'Accord sur

les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au

commerce de l'Organisation mondiale du commerce], même dans ses diverses

formes pouvant être négociées.

« Nous devons investir dans le renforcement des systèmes de santé

parce que les systèmes de santé sont ce qui transforment les vaccins en

campagnes de vaccination et les tests de dépistage en dépistage sur le

terrain.

« Nous avons besoin de recherche et de développement pour adapter nos

outils et garder une longueur d'avance sur le virus en mutation.

« Nous avons besoin du plein éventail de contre-mesures – que ce

soit les vaccins, les traitements, des systèmes de santé qui

fonctionnent, et de l'équipement de protection personnelle – pour

combattre la COVID-19 et sauver des vies.

« Et le monde a besoin de l'Accélérateur ACT pour que cela se produise.

« Cette initiative existe pour répondre à l'objectif le plus vital de tous : sauver des vies.

« Nous ne pouvons vaciller et j'aimerais ajouter que c'est un domaine dans lequel nous ne devons pas échouer.

« Il est donc nécessaire que les dirigeants mondiaux s'unissent pour

financer intégralement le nouveau Plan stratégique de l'Accélérateur ACT

pour que nous puissions sauver des vies, et pour que nous puissions

mettre fin à cette pandémie, pas seulement pour quelques-uns, mais pour

tous et toutes,

surtout dans les communautés les plus vulnérables. »

La mise en réserve des vaccins dans les pays européens

Une étude publiée le 18 novembre par la Plate-forme internationale de

responsabilisation par rapport à la COVID (PIR-COVID), intitulée «

Tenir le monde responsable : des actions urgentes requises pour combler

les écarts dans la réponse mondiale à la COVID-19 », confirme et

quantifie les

accusations voulant que les pays riches font des réserves de vaccins

contre la COVID-19. PIR-COVID est une initiative du Centre mondial

d'innovation en santé et de l'effort collaboratif de l'Université Duke.

PIR-COVID souligne que son plus récent rapport « s'attarde aux

objectifs de couverture vaccinale, qui ont été largement adoptés par les

dirigeants mondiaux mais en l'absence d'un plan d'action qui puisse

garantir sa mise en oeuvre. Se basant sur des données du compteur Launch and Scale

de recherche sur la COVID, de l'Équipe spéciale multilatérale de

dirigeants contre la COVID-19, et de l'OMS, nous trouvons que 82 pays

(notamment la plupart des pays à faible revenu et les pays africains) ne

réussiront pas à atteindre la couverture vaccinale de 40 % avant la fin

de 2021.

« Au niveau mondial, ce n'est pas une question d'approvisionnement

mais de distribution. L'augmentation de la production des vaccins contre

la COVID-19 au cours de cette année a été une réussite exceptionnelle ;

le monde fabrique maintenant près de 1,5 milliards de doses par mois.

Nous avons

suffisamment de doses pour vacciner beaucoup plus que 40 % de la

population dans chaque pays. Cependant, une grande part de ces réserves

est concentrée dans un nombre restreint de pays riches, qui en ont plus

que ce qui leur est nécessaire. Sur la base de données sur les taux de

réserves et de

vaccination, nous prévoyons que les pays du G7 et de l'UE auront

collectivement plus de 830 millions de doses en surplus à la fin de

2021. Entretemps, plusieurs pays sont aux prises avec des manques

importants de réserves. Pour les pays qui n'ont pas encore atteint la

couverture à 40 %, notre

analyse indique qu'un autre 1,05 milliards de doses sont requises pour

atteindre cet objectif. Suite aux livraisons attendues de COVAX [un

accès mondial et équitable aux vaccins contre la COVID-19] en novembre

et en décembre, le manque dans ces pays se chiffre à 650 millions de

doses. »

Cliquer pour agrandir

Le rapport souligne que les pays du G7 possèdent 1 618 765 480 doses

qui permettraient aux pays à faible ou moyen revenu d'atteindre le taux

mondial minimal de 40 %, mais à ce jour ils n'ont expédié que près de

319 millions de ces doses ou environ 20 % de leur engagement. Pour ce

qui est du

Canada, il s'est engagé à faire don de 51, 542 080 doses. De ce nombre,

seulement 10 % ont été expédiées.

Notamment, PIR-COVID souligne que « les pays à revenu élevé ont

continué de s'en tenir à l'objectif d'un taux de vaccination de 40 %

sans adopter des mesures d'envergure et d'urgence pour les atteindre de

façon réaliste. »

Ce rapport ne s'attarde qu'aux vaccinations et PIR-COVID affirme : «

De futures analyses cibleront la quantification des besoins et des

engagements envers le dépistage lié à la thérapeutique, la diagnostique,

l'oxygène, ainsi que l'état de préparation à venir. »

Pour lire le rapport de PIR-COVID dans son intégralité, cliquez ici.

Le manque d'accès fiable aux vaccins

Le 29 novembre, l'Union africaine, les Centres africains pour le

contrôle et la prévention des maladies, la Coalition pour l'innovation

de la préparation épidémique, Gavi (l'Alliance vaccinale), l'Unicef et

l'OMS ont émis une déclaration conjointe sur les dons de doses de vaccin

contre la

COVID-19 aux pays africains. Ils soulignent que les dons qui arrivent

présentement en Afrique sont problématiques. Ils affirment que « la

majorité des dons reçus jusqu'à présent étaient ponctuels et fournis

avec peu de préavis, et leur durée de conservation était courte. Il est

donc extrêmement

difficile pour les pays de planifier des campagnes de vaccination et

d'accroître leur capacité d'absorption. Pour atteindre des taux de

couverture plus élevés sur le continent, et pour que les dons soient une

source d'approvisionnement durable qui puisse compléter

l'approvisionnement provenant des

accords d'achat de l'AVAT et de COVAX, cette tendance doit changer.

« Les pays ont besoin d'un approvisionnement prévisible et fiable. Le

fait de devoir planifier à court préavis et d'assurer l'utilisation de

doses à courte durée de conservation augmente de façon exponentielle la

charge logistique de systèmes de santé déjà mis à rude épreuve. En

outre, ce type

d'approvisionnement ponctuel utilise des capacités – ressources

humaines, infrastructures, chaîne du froid – qui pourraient être

orientées vers un déploiement efficace et durable à long terme. Il

augmente aussi considérablement les risques de péremption lorsque des

doses dont la durée de

conservation est déjà courte arrivent dans le pays, ce qui peut avoir

des répercussions à long terme sur la confiance dans les vaccins.

« Les dons à COVAX, à l'AVAT et aux pays africains doivent être faits

de manière à permettre aux pays de mobiliser efficacement leurs

ressources nationales pour soutenir le déploiement et permettre une

planification à long terme afin d'augmenter les taux de couverture. Nous

demandons à la

communauté internationale, en particulier les donateurs et les

fabricants, de s'engager à l'égard de cet effort en adhérant aux normes

suivantes, à compter du 1er janvier 2022 :

« -quantité et prévisibilité : Les pays donateurs doivent s'efforcer

de libérer les doses données en grandes quantités et de manière

prévisible, afin de réduire les coûts de transaction. Nous reconnaissons

et saluons les progrès réalisés dans ce domaine, mais nous constatons

que la fréquence des

exceptions à cette approche impose un fardeau accru aux pays, à l'AVAT

et à COVAX.

- Mise en réserve : Ces doses ne doivent pas être mises en réserve,

afin d'accroître l'efficacité et de soutenir la planification à long

terme. Leur mise en réserve rend beaucoup plus difficile l'affectation

de l'approvisionnement sur la base de l'équité et la prise en compte de

la capacité

d'absorption de certains pays. Cela augmente également le risque que les

dons à courte durée de conservation mobilisent la capacité de la chaîne

du froid des pays – capacité qui n'est ensuite plus disponible lorsque

l'AVAT ou le COVAX allouent des doses à plus longue durée de

conservation dans le

cadre de leurs propres accords d'achat.

- Durée de conservation : Par défaut, les doses données devraient

avoir une durée de conservation d'au moins 10 semaines à leur arrivée

dans le pays, avec des exceptions limitées uniquement lorsque les pays

bénéficiaires indiquent leur volonté et leur capacité à absorber des

doses ayant une durée

de conservation plus courte.

- Préavis : Les pays bénéficiaires doivent être informés de la

disponibilité des doses données au moins quatre semaines avant leur

arrivée prévue.

- Temps de réponse : Toutes les parties prenantes doivent s'efforcer

de fournir une réponse rapide aux informations essentielles. Il s'agit

notamment des informations essentielles sur l'approvisionnement fournies

par les fabricants (volumes totaux disponibles pour les dons, durée de

conservation,

site de fabrication), de la confirmation de l'offre de dons par les

donateurs et de l'acceptation ou du refus des allocations par les pays.

Les informations de dernière minute peuvent encore compliquer les

processus, augmenter les coûts de transaction, réduire la durée de

conservation disponible et

augmenter le risque de péremption.

- Produits complémentaires : La majorité des dons reçus jusqu'à

présent ne comprenaient pas les fournitures nécessaires à la

vaccination, telles que des seringues et du diluant, et ne couvraient

pas non plus les frais de transport. Par conséquent, ces fournitures

doivent être achetées séparément,

ce qui entraîne des coûts, une complexité et des délais supplémentaires.

Les doses données devraient être accompagnées de tous les produits

complémentaires essentiels afin de garantir une allocation et une

absorption rapides. »

Le « Sommet pour

la démocratie » des États-Unis

- Kathleen

Chandler -

L'administration Biden a organisé son « Sommet pour la démocratie »

virtuel pour coïncider avec la Journée des droits de l'homme le 10

décembre. Le sommet a été présenté comme une occasion de « soutenir la

démocratie et de défendre les droits humains dans le monde ». Le

président américain Biden

a déclaré : « Nous rassemblons des dirigeants de plus de 100

gouvernements aux côtés de militants, de syndicalistes et d'autres

membres de la société civile, d'experts et de chercheurs de premier

plan, et de représentants du milieu des affaires [pour] faire équipe et

réaffirmer notre engagement

commun à améliorer nos démocraties. » Il s'agit notamment de diverses

organisations et personnes que les États-Unis financent et soutiennent

déjà au niveau international, comme la Communauté des démocraties et son

réseau de jeunes. Ce qui a toujours été appelé organisations non

gouvernementales est

désormais appelé organisations de la société civile (OSC).

La fiche d'information publiée par la Maison Blanche le 9 décembre

décrit ce que l'administration Biden a en tête. Elle indique que le

travail visant à « renforcer la démocratie et à faire progresser le

respect des droits humains » est une question de sécurité nationale pour

les États-Unis : «

L'Initiative présidentielle pour le renouveau démocratique représente un

accroissement significatif et ciblé des actions du gouvernement des

États-Unis visant à défendre, soutenir et développer la résilience

démocratique avec des partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux

partageant les

mêmes idées. Au cours de l'année à venir, les États-Unis prévoient de

fournir jusqu'à 424,4 millions de dollars pour l'Initiative

présidentielle. »

Les États-Unis, dont la démocratie est en lambeaux, parlent de cinq

domaines de travail « essentiels au fonctionnement d'une gouvernance

transparente et responsable ». Ces domaines sont :

- Soutenir les médias libres et indépendants

- Lutter contre la corruption

- Soutenir les réformateurs démocratiques

- Faire progresser la technologie au service de la démocratie

- Défendre des élections et des processus politiques libres et équitables.

L'initiative est une farce compte tenu de l'état actuel de la

démocratie américaine, largement considérée comme un échec sur tous les

fronts, notamment en matière d'élections. De manière significative, aux

États-Unis même, ce que l'on appelle les institutions démocratiques ne

sont plus capables

de résoudre les conflits entre les forces en présence. En outre, étant

donné que les intérêts privés qui se sont emparés des pouvoirs de l'État

sont mondiaux, le discours actuel sur la représentation d'un « intérêt

national » ne correspond plus à la réalité. Les forces en présence se

livrent une

lutte acharnée pour affirmer que leur faction représente l'intérêt

national et que leurs rivaux commettent une trahison. Le Congrès est

tellement dysfonctionnel qu'il ne parvient pas à adopter un budget, qui

aurait dû être adopté en octobre dernier, et menace sans cesse de fermer

le gouvernement.

Ces menaces affectent des centaines de milliers de travailleurs

fédéraux, de personnes âgées, de mères, d'enfants et de chômeurs qui ont

besoin de paiements fédéraux comme la sécurité sociale pour simplement

survivre.

La Cour suprême a également été discréditée, considérée comme une

force politisée au service de l'une ou l'autre faction en lice, non

seulement en ce qui concerne le droit à l'avortement, mais aussi dans

d'autres domaines. Il y a aussi les conflits entre les États et le

gouvernement fédéral, sur

des questions comme l'immigration, les élections, etc. Puis il y a le

contrôle monopoliste et la corruption des médias existants, avec une

technologie de plus en plus utilisée par des forces comme Facebook et le

gouvernement lui-même pour intensifier les divisions et attiser les

passions au sein

de la population, tout en justifiant davantage de violence

gouvernementale, de détentions racistes, d'incarcération de masse et

plus encore.

C'est dans ce contexte de rivalité entre les factions au pouvoir,

d'institutions discréditées et dysfonctionnelles et d'un mouvement

grandissant des peuples qui revendiquent leurs droits et un plus grand

contrôle, que l'initiative de Biden est présentée. Joe Biden s'efforce

d'unir ce qu'il

appelle « nous tous », derrière la présidence et au-delà des séparations

habituelles entre les pays, les niveaux de gouvernement et les peuples

qui s'organisent pour affirmer les droits humains. À titre d'exemple,

des maires des États-Unis et d'ailleurs ont été réunis, en contournant

les forces des

niveaux étatique, provincial et fédéral. Les diverses responsabilités et

autorités doivent être écartées de manière à « rassembler » tous ceux

dont on peut dire qu'ils ont rejoint l'initiative du président.

Ce que les impérialistes entendent par soutenir les

médias libres et indépendants

L'USAID (Agence américaine pour le développement international) a

été désignée comme le principal instrument de financement d'un « Fonds

international pour les médias d'intérêt public, un nouveau fonds

regroupant plusieurs donateurs, conçu pour renforcer l'indépendance, le

développement et la

durabilité des médias indépendants, en particulier dans les contextes

fragiles et pauvres en ressources ». En outre, l'USAID fournira jusqu'à 5

millions de dollars « pour lancer un accélérateur de viabilité des

médias » et améliorer « la viabilité financière des médias indépendants

dans les marchés

des médias sous-développés et plus développés ».

L'idée même que les médias financés par le gouvernement américain

soient indépendants montre la grandeur du défi auquel est confrontée

l'imagination de Joe Biden. L'USAID est réputée au niveau international

pour financer les forces politiques les plus réactionnaires et pour

miner le développement

indépendant des économies. Il est clair que la question n'est pas

seulement le financement, mais aussi et surtout la mise en place des

diverses formes d'organisation qui ne sont plus secrètes mais manifestes

dans leur mission d'ingérence dans les affaires de divers pays. Les

médias officiels se sont

joints à l'administration Biden pour promouvoir des organismes tels que

la Central Intelligence Agency (CIA) et ses appendices de la « société

civile » comme des champions des droits humains et de la démocratie.

Seules une imagination et une présidence gravement déficientes peuvent

être détachées de

la réalité au point de penser que cela va se produire.

L'initiative appelle également à une « protection physique, numérique

et juridique des journalistes ». Cela comprend offrir à ceux qu'elle

considère comme des journalistes « une formation en matière de sécurité

numérique et physique, une prise en charge psychosociale, une aide

juridique et

d'autres formes d'assistance ». Étant donné l'exigence de départ que

tous soutiennent ce que les États-Unis déclarent être des « valeurs

démocratiques », cela fait de tout journaliste qui expose les crimes de

génocide, les guerres d'agression et la torture des États-Unis tout en

élaborant des droits

une persona non grata. Ce programme met ainsi en danger tous ceux qui se

considéraient jusqu'à présent comme des membres de bonne foi d'une

société civile. Seuls les réactionnaires doivent postuler à des emplois

et seuls les réactionnaires les conserveront. Les États-Unis trouveront

ainsi une

justification supplémentaire pour s'ingérer dans les affaires

intérieures d'autres pays et pour financer et aider ceux qui participent

à leurs efforts de changement de régime.

Le « Sommet pour la démocratie » pose le problème de la démocratie

comme une opposition entre ce qu'il considère comme le sommet de la

démocratie – le système raciste et misogyne des États-Unis basé sur

l'oppression et l'exploitation – et ce qu'il appelle les « autocraties

». Toute discussion sur

la démocratie qui va au coeur du sujet est taboue. Seule la

désinformation qui cible les efforts des peuples pour donner une

garantie aux réclamations qu'ils sont en droit de faire à la société est

considérée comme valable.

Lutter contre la corruption et soutenir

les réformateurs démocratiques

Sous la rubrique de « soutien aux agents de changement dans la

lutte contre la corruption », 5 millions de dollars serviront à «

soutenir et mettre en relation les acteurs de la lutte contre la

corruption au sein de la société civile, des médias, du monde

universitaire et des organisations

syndicales ». Cinq autres millions de dollars serviront à promouvoir «

des mesures de protection des lanceurs d'alerte, des activistes de la

société civile, des journalistes et d'autres personnes en danger en

raison de leur travail de lutte contre la corruption » et six millions

de dollars serviront

à « mettre en liaison les médias et les organisations de la société

civile ».

La demande de protection des dénonciateurs intervient à un moment où

les États-Unis ont réussi à obtenir l'extradition de Julian Assange de Grande-Bretagne vers

les États-Unis et à emprisonner d'autres personnes qui ont exposé les

crimes des États-Unis, en invoquant l'espionnage. Il s'agit d'un

indicateur clair de

la façon dont les États-Unis décideront qui est et n'est pas un « acteur

de la lutte contre la corruption », tout en utilisant la corruption des

fonds de l'USAID pour essayer d'unir « la société civile, les médias,

le monde universitaire et les organisations syndicales ». Tous avaient

des

représentants participant au sommet sous diverses formes.

En outre, des millions de dollars supplémentaires seront alloués à «

une plateforme de partenariat pour trouver des solutions participatives

innovantes auprès d'entreprises, de technologues, de philanthropies et

d'autres acteurs » afin « de dynamiser et d'institutionnaliser

l'engagement existant

du secteur public dans la lutte contre la corruption avec le monde des

affaires ». Il semble également qu'au nom de la lutte contre la

corruption des efforts seront faits pour augmenter le contrôle financier

à l'échelle internationale. Combattre la corruption par la corruption

fait partie de

l'arsenal des guerres de territoire mafieuses, et c'est en fait ce qui

se passe aux niveaux gouvernementaux aux États-Unis et, par extension,

au Canada également. Avec des réformes et des initiatives telles que

celles

décrites dans le « Sommet pour la démocratie », les conflits entre ceux

qui rivalisent pour le pouvoir aux États-Unis ne peuvent que poser

davantage de dangers pour les peuples des États-Unis et du monde.

L'institutionnalisation des différents partenariats et la mise en

place de moyens intégrés sous le commandement des pouvoirs exécutifs

américains visent à placer les fonctions du gouvernement, du secteur

public et de la « société civile » sous l'emprise d'intérêts privés

étroits. Rien de plus et

rien de moins ne fera l'affaire en ce qui concerne ces pouvoirs

exécutifs.

Ceci est encore plus évident dans la section intitulée « Soutenir les

réformateurs démocratiques ». Le langage et les demandes de droits

formulés dans le monde entier sont utilisés pour confondre la résistance

et l'amener à soutenir la soi-disant initiative démocratique. Il s'agit

notamment de «

renforcer l'autonomie des groupes historiquement marginalisés et veiller

à ce que tous aient leur mot à dire dans la démocratie », ainsi que de

cibler les femmes, les filles et la communauté LGBTQI+. Le secrétaire

d'État Anthony Blinken s'est exprimé en ces termes : « Nos démocraties

dépendent de

leur réussite et la réussite dépend de la participation d'un plus grand

nombre de jeunes – en votant, en se présentant aux élections, en

s'impliquant dans la vie civique, en améliorant nos démocraties ».

Dans cette veine, il y a une section « Soutenir les activistes, les

travailleurs et les dirigeants réformateurs » et une autre intitulée «

Initiative ‘Bridging Understanding, Integrity, and Legitimacy for

Democracy (BUILD)' ». « BUILD » fait référence au slogan de Biden «

Build Back Better »

(reconstruire en mieux) et est ouvertement destiné à des fins

d'ingérence pour « poser les bases pour fournir aux professionnels de

carrière dans des espaces politiques fermés les compétences et les

ressources nécessaires pour tirer parti des ouvertures démocratiques

lorsqu'elles se produisent

».

Un autre volet de l'initiative présidentielle comprend l'octroi par

USAID de 15 millions de dollars pour l'initiative « Powered by the

People » (animé par le peuple), qui est spécifiquement conçue pour

déstabiliser les vastes mouvements sociaux pour l'égalité, la justice et

les droits. Elle vise

à intervenir dans « les mouvements sociaux non violents en renforçant la

coordination par le biais d'échanges, de subventions de démarrage et

d'engagement avec des acteurs prodémocratie plus jeunes ».

Un des engagements les plus importants du point de vue financier,

soit l'octroi de 122 millions de dollars provenant des départements du

Travail et d'État et de l'USAID, permettra « d'établir un partenariat

multilatéral pour l'organisation, l'octroi de pouvoir aux travailleurs

et les droits

(M-POWER) ». Ce partenariat est censé « aider les travailleurs du monde

entier à faire valoir leurs droits et à améliorer les salaires ainsi que

les conditions de travail, en renforçant les organisations de

travailleurs démocratiques et indépendantes et en soutenant la réforme

et l'application du

droit du travail ».

Il est clair que les États-Unis craignent le mouvement grandissant de

résistance organisée des travailleurs et leurs nombreuses luttes pour

le changement qui cherchent à résoudre la crise en faveur des intérêts

du peuple. L'hypocrisie de l'initiative est mise en évidence par le fait

que les

millions d'infirmières aux États-Unis et dans le monde réclament des

conditions de travail sécuritaires et des soins de santé pour tous, dont

des dizaines de milliers sont en grève présentement. « L'application du

droit du travail » est inexistante. Loin d'avoir pour objectif de

donner du pouvoir au

peuple, il s'agit de créer des formes d'organisation qui éliminent

l'état de droit et les normes existantes et d'institutionnaliser l'ordre

américain fondé sur des règles où l'exécutif décide seul des règles. La

classe ouvrière américaine ne sera jamais d'accord avec cela, et les

peuples du monde

non plus. Les tentatives de prétendre que ces mesures sont une

alternative aux guerres de destruction et d'occupation sont carrément

stupides.

Faire progresser la technologie au service de la démocratie

L'utilisation et la restriction de l'Internet est un autre

domaine abordé par l'Initiative présidentielle. Cette section mentionne à

plusieurs reprises le besoin de « concrétiser les avantages des

technologies numériques qui soutiennent les valeurs démocratiques et

respectent les droits humains,

plutôt que les compromettre ». Là encore, c'est l'exécutif qui

déterminera qui est dans le tort et qui est dans le droit. Des pays

comme Cuba, le Venezuela, l'Iran et la République populaire démocratique

de Corée sont déjà des cibles parce que, selon les États-Unis, elles

minent les « valeurs

démocratiques ». L'USAID va maintenant fournir jusqu'à 20,3 millions de

dollars pour « s'appuyer sur la programmation soutenant les écosystèmes

numériques ouverts, sécurisés et inclusifs. Cette programmation aidera

les gouvernements à inscrire les principes démocratiques dans

l'utilisation, le

développement et la gouvernance des technologies dans leur pays, tout en

permettant à la société civile, aux technologues et au secteur privé de

les encourager. »

Les États-Unis sont habités par la croyance en leur propre

supériorité. Ils sous-estiment donc toujours la créativité et les

capacités des peuples libres à les surpasser dans de nombreux domaines.

Toujours dans le but de justifier davantage l'intervention dans les

affaires des autres pays, l'« Initiative » appelle également à « se

défendre contre l'autoritarisme numérique ». Cette initiative est censée

« réduire le risque de violation des droits humains que permettent

certaines

technologies à double usage » et laisse présager une guerre brutale pour

le contrôle de l'espace. Dans ce contexte, à l'issue du sommet, les

États-Unis, l'Australie, le Danemark et la Norvège ont annoncé

l'initiative « Contrôle des exportations et les droits humains » visant

tous ceux qui ne se

rallient pas à la « vision des technologies ancrées dans les valeurs

démocratiques » définie par les États-Unis. Les quatre pays ont été

rejoints par le Canada, la France, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne.

Cette initiative de « contrôle des exportations » est censée s'attaquer à

la «

cyberintrusion, à la surveillance et à d'autres technologies à double

usage » qui sont « utilisées à mauvais escient pour étouffer la

dissidence, harceler les défenseurs des droits humains, intimider les

communautés minoritaires, décourager les dénonciateurs, refroidir la

liberté d'expression,

cibler les opposants politiques, les journalistes et les avocats, ou

interférer arbitrairement ou illégalement dans la vie privée ».

Tout cela sert à souligner que la bataille pour la démocratie et la bataille de la démocratie ont vraiment éclaté au grand jour.

Défendre des élections et des processus politiques

libres et équitables

Comme pour le reste de l'« Initiative », les États-Unis sont

tellement discrédités sur le front électoral que peu de gens prêtent

attention à leurs prétentions. En fait, la plupart s'en moquent, sachant

qu'elles sont, au mieux, creuses. Néanmoins, Joe Biden affirme que le

droit de voter, de

voter librement, est « sacré ». « Le droit de voir son vote compté est

le seuil de la liberté pour la démocratie, pour toute démocratie. Avec

ce droit, tout est possible. Sans lui, pratiquement rien n'est possible

», a-t-il déclaré. Ses efforts pour intégrer « la société civile, les

médias, le monde

universitaire et les organisations syndicales » visent tous à miner la

résistance et à institutionnaliser la domination sous les pouvoirs

exécutifs directs des États-Unis.

Cette institutionnalisation doit fournir jusqu'à 17,5 millions de dollars pour créer un «

Fonds de défense des élections démocratiques » afin de « piloter,

d'élargir et d'appliquer des réponses factuelles aux menaces à

l'intégrité électorale et aux processus politiques connexes dans le

monde entier. Ce Fonds

s'attaquera à des problèmes tels que la cybersécurité, la manipulation

électorale nationale et étrangère, la violence électorale, y compris la

violence basée sur le genre, le financement politique national et

étranger illicite, la désinformation liée aux élections et les obstacles

à la participation

politique des populations marginalisées. »

Bien que cela ne s'adresse pas seulement aux forces à l'étranger mais

aussi à l'intérieur des États-Unis, il est difficile de concevoir

comment les élections, qui ne servent plus à résoudre les conflits entre

les factions en présence mais les intensifient, vont miraculeusement

servir à unir les

intérêts divergents ou à éliminer les divergences. Ce qui est évident,

cependant, c'est que dans le grand schéma des choses, 17,5 millions de

dollars, ce n'est pas beaucoup d'argent, ce qui signifie que des pays

comme le Canada sont censés utiliser leurs propres pouvoirs exécutifs

pour imposer la

même chose dans les domaines qui relèvent de leurs compétences.

L'ensemble de l'« Initiative » est un effort grossier et désespéré

pour faire face à la résistance et au rejet croissant, dans le monde

entier, des institutions démocratiques libérales anglo-américaines

existantes. Pour y parvenir, « deux nouveaux programmes transversaux de

réponse rapide »

seront également développés.

Le premier, « Prouver que la démocratie tient ses promesses » pour

les pays « en transition démocratique », fournira 55 millions de dollars

pour lancer des « Partenariats pour la démocratie ». Ce programme est

censé permettre aux États-Unis de « renforcer l'assistance

intersectorielle aux

gouvernements réformateurs partenaires, afin de les aider à produire des

bénéfices visibles pour leurs populations dans des domaines tels que

les soins de santé et l'éducation ».

Le second, destiné au « renforcement de l'état de droit, la lutte

contre la corruption, le renforcement de la sécurité civile et la

promotion des droits humains », est le « Fonds pour le renouveau

démocratique (FDR) ». Ce « fonds d'intervention rapide et flexible

permettra aux bureaux du

département d'État » de « réagir de manière collective et collaborative

pour soutenir les partenaires qui travaillent sur les lignes de front de

la démocratie ».

Le mot « partenaires » fait référence à une variété de forces en

dehors des gouvernements existants. La pauvreté de leur matière

intellectuelle est telle que tous les efforts sont faits pour diriger

l'attention vers le passé, vers « l'Alliance pour le progrès » de

Kennedy et le « New Deal » de

Franklin Delano Rosevelt. Il s'agit d'une tentative futile de cacher ce

qui ne peut l'être, à savoir que la sécurité et l'avenir du monde sont

dans la volonté des peuples de s'émanciper. Décrire l'échec et le

dysfonctionnement de la démocratie et des valeurs de type américain est

une perte de temps

et d'efforts. Leur prétention à garantir les droits humains des peuples

dans leur pays et à l'étranger est creuse. Tous les efforts devraient

être dirigés vers la satisfaction des demandes de l'époque pour que les

peuples eux-mêmes gouvernent et décident.

Le succès revigorant des fermiers

indiens

- J.

Singh -

Le 11 décembre, par centaines de milliers, les fermiers indiens ont entrepris la marche du Fateh (de la Victoire), revenant des morchas (campements)

pour regagner leurs demeures après avoir remporté un succès historique. Le 11 décembre, par centaines de milliers, les fermiers indiens ont entrepris la marche du Fateh (de la Victoire), revenant des morchas (campements)

pour regagner leurs demeures après avoir remporté un succès historique.

Le contingent pendjabi avance de façon unitaire, en

procession. Des gens des deux côtés des routes ont installé des langars (des cuisines mobiles) et des fleurs sont lancées des avions et des maisons. Des remorques des tracteurs, les chants de la Morcha jouent à plein volume : Zindabad, Faslan De Fiasle Kisan Karuga (Les

fermiers contrôleront ce qu'ils produisent). Les couleurs sont vives. Les Nihangs,

à cheval, brandissent leurs armes traditionnelles ; les femmes portent

leurs vêtements les plus colorés ; les chariots bondés de monde se

frayent un chemin dans la mer humaine dans cette marche triomphale de

retour à la maison. Le son des Gurbani est partout. Des robes

bleues, des drapeaux safran, verts, jaunes, rouges et bleus – les

couleurs des fermiers, sont partout. Des cris de Bole So Nihal, Sat Sri Akal (gloire à la Victoire) résonnent. Les trompettes éclatent et les percussions

battent la mesure. Sur la route, les gens dansent le Bhangra et le Giddha

sous les drapeaux des fermiers qui battent au vent. Des affiches à

l'effigie de Banda Singh Bahadur, Guru Nanak, Guru Gobind Singh, Kartar

Singh Sarabha et Bhagat Singh sont hissées tandis qu'aînés et jeunes

dansent ensemble au rythme de la caravane.

Le 13 décembre, la Marche de la victoire s'arrêtera au Temple d'Or à

Amritsar pour l'offrande de prières et de remerciements. Les Pendjabis

l'appellent le 20e Delhi Fateh – la victoire sur Dehli. Entre

1716 et 1799, les Pendjabis ont assujetti Delhi 19 fois. Un orateur

après l'autre a

souligné à quel point le président Modi et d'autres ministres faisaient

preuve d'arrogance en croyant qu'ils pouvaient imposer leur volonté au

Pendjab. L'unité des fermiers a fait sauter leur arrogance et les a

assujettis. Arde So Jharde (L'arrogance s'effrite) est un

dicton souvent utilisé

au Pendjab. Il rappelle ce que le dirigeant Hardial Bains avait prédit

en 1985 : que le jour viendrait où les Pendjabis marcheraient sur Delhi,

le forceraient à se soumettre à leurs réclamations et ouvriraient une

nouvelle voie pour le peuple partout en Inde. Il a dit que ce sera une

nouvelle

Bataille de Panipat dans de nouvelles conditions et avec de nouvelles

formes. Depuis 1526, Panipat est décisif dans le destin de l'Inde.

Le

15 décembre, toutes les agitations des fermiers seront suspendues

partout en Inde jusqu'à nouvel ordre. Dans un communiqué de presse du 9

décembre 2021, l'organisme cadre Sanyukta Kisan Morcha (SKM) a dit : «

SKM annonce officiellement notre réponse de lever les morchas

aux frontières de

Delhi sur les autoroutes nationales et à dans divers autres endroits.

Les agitations actuelles sont suspendues. La bataille a été remportée ;

la guerre pour assurer les droits des fermiers, elle, se poursuit. » Le

15 décembre, toutes les agitations des fermiers seront suspendues

partout en Inde jusqu'à nouvel ordre. Dans un communiqué de presse du 9

décembre 2021, l'organisme cadre Sanyukta Kisan Morcha (SKM) a dit : «

SKM annonce officiellement notre réponse de lever les morchas

aux frontières de

Delhi sur les autoroutes nationales et à dans divers autres endroits.

Les agitations actuelles sont suspendues. La bataille a été remportée ;

la guerre pour assurer les droits des fermiers, elle, se poursuit. »

SKM se réunira le 15 janvier 2022 pour décider des actions à venir et

évaluer la situation pour ce qui est des négociations avec le

gouvernement central.

Des célébrations sont organisées partout dans le monde alors que les

membres des communautés indiennes et leurs amis fêtent le succès de la

lutte des fermiers. En plus des discours, des chansons et des slogans,

les orateurs ont hâte aux annonces du SKM pour planifier les futures

activités.

Plusieurs s'en prennent aussi aux médias monopolisés qui ont dépeint

les fermiers comme des terroristes, des extrémistes et des éléments

marginaux. Les fermiers ont dit que non seulement ils ont obtenu ce

qu'ils réclamaient, mais ils ont conquis le coeur du peuple dans

l'Haryana, dans l'Uttar

Pradesh, dans le Madhya Pradesh, au Pendjab et dans toute l'Inde, où,

selon les médias, les gens ne seraient que des fanatiques du BJP, des