Numéro 12

Décembre 2023

Les contrats économiques au Canada

Il est temps de donner une nouvelle direction pour l'économie !

Le régime de retraite de l'Alberta et le droit à la sécurité à la retraite

• Le déni de responsabilité sociale de l'élite dirigeante

• Lutte entre factions pour la saisie et le contrôle des fonds de pension à des fins privées

• Réponse de l'élite d'affaires de l'Alberta à la proposition de Régime de pensions de l'Alberta

Soutien aux travailleuses et travailleurs du secteur public du Québec

• Le gouvernement Legault doit cesser de faire obstacle au dénouement de la grève

• Les gestes de solidarité envers les enseignants en grève ne s'épuisent pas

• Grands rassemblements à Montréal et à Québec en appui à l'école publique et à ceux qui la défendent

Opposition au projet de loi 31 sur le logement au Québec

• Le gouvernement a la responsabilité de garantir le droit au logement, et non de le piétiner

Journée internationale des migrants

• Prise de parole

à Montréal pour un statut

pour toutes et tous maintenant !

• Les travailleurs

migrants défendent un statut pour

toutes et tous maintenant !

• La situation des migrants aux États-Unis

Bonaire

• Le peuple de Bonaire lutte fermement pour son droit à l'autodétermination!

• La violation des droits humains et les atrocités commises contre le peuple bonairien

Venezuela – Guyana

• Sous la surface du différend frontalier

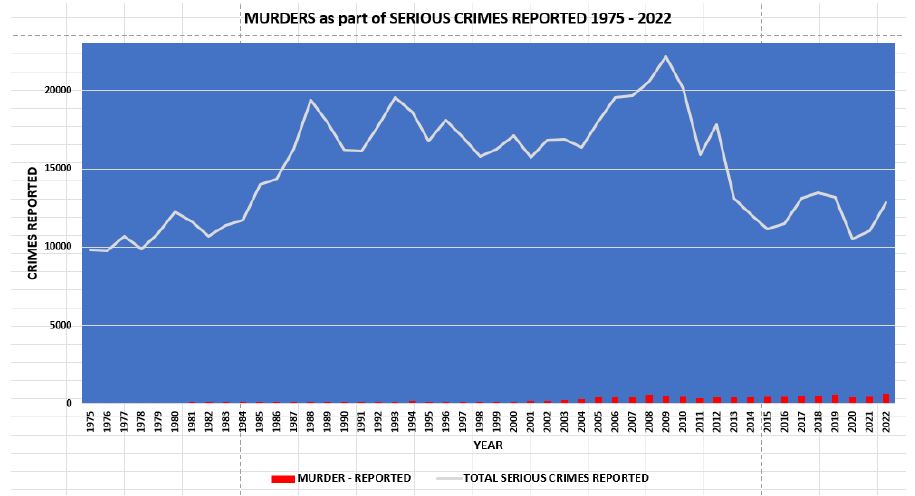

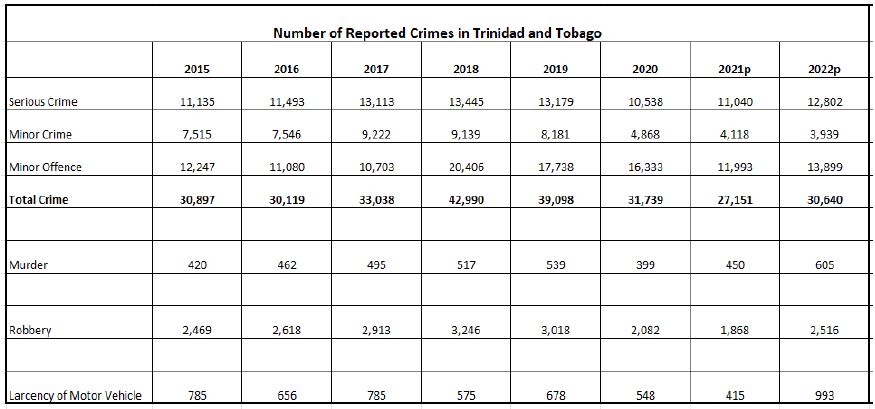

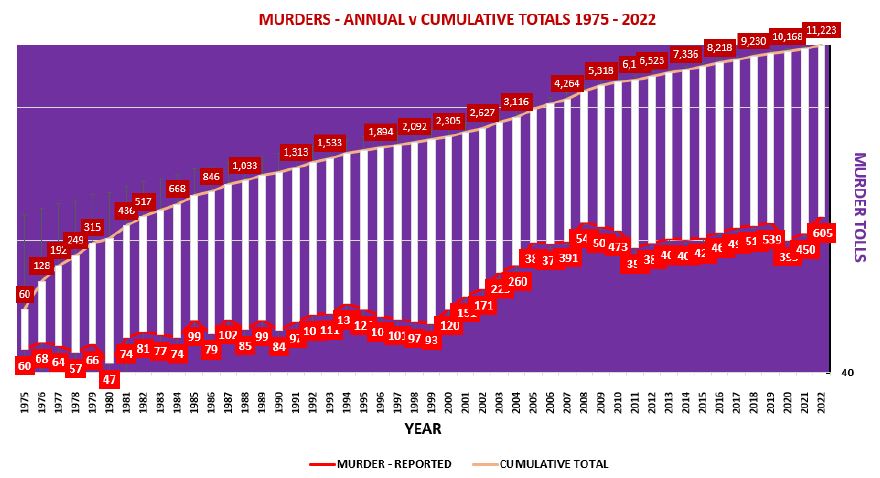

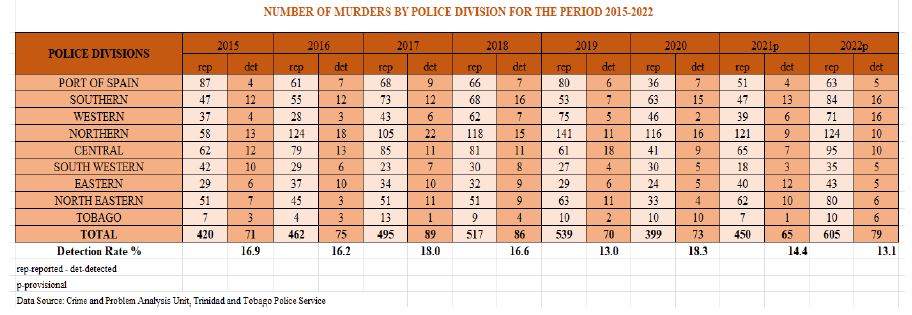

Trinité-et-Tobago au bord du gouffre

• L'assaut contre notre droit à la sécurité

République de Corée

Bicentenaire de la doctrine Monroe

• Histoire des

attaques de Washington contre son

propre peuple et les peuples du monde

Les contrats économiques au Canada

Il est temps de donner une nouvelle

direction pour l'économie !

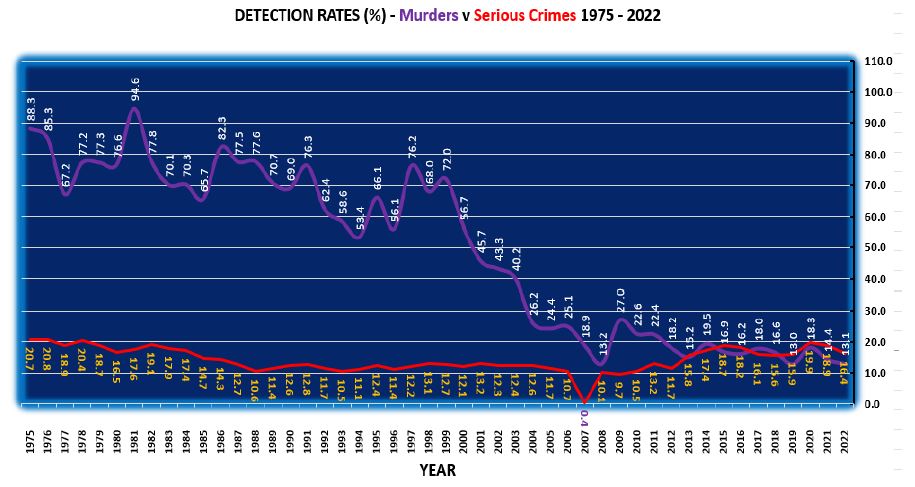

Statistique Canada a annoncé que le produit intérieur brut (PIB) du Canada avait baissé de 0,3 % au troisième trimestre[1]. L'annonce d'une économie en recul malgré la croissance de la population n'est pas surprenante. Après tout, c'est le « plan », si l'on peut appeler cela un plan.

L'élite dirigeante a déclaré publiquement qu'elle voulait plonger le pays dans la récession pour « maîtriser l'inflation ». Elle a ensuite augmenté les taux d'intérêt de la banque centrale de manière agressive afin de décourager l'investissement dans l'économie et de la laisser péricliter. Certes, la liste des grandes entreprises mondiales et autres qui ont licencié des milliers de travailleurs ces dernières semaines n'est pas une bonne nouvelle pour les travailleurs, mais il fallait s'y attendre selon le « plan » de l'élite dirigeante[2]. Le « plan » en question est de mettre les travailleurs sur la défensive et de décourager les efforts pour s'organiser et se battre pour des salaires plus élevés, de meilleures conditions de travail et des investissements accrus dans les programmes sociaux.

Que l'inflation des prix soit maîtrisée ou non et que l'économie se contracte ou non, les travailleurs en paient le prix avec des problèmes sociaux non résolus et des inégalités croissantes. En fait, pour les élites dirigeantes, ils sont devenus jetables, ce qui crée un sentiment d'impuissance face à l'économie. Les travailleurs sont le facteur humain de l'économie, mais ils n'exercent aucun contrôle sur l'économie. En fait, les riches non plus n'ont aucun contrôle sur les immenses pouvoirs productifs créés par les forces productives partout dans le monde. Ils utilisent leur position de pouvoir et leurs privilèges pour former des coalitions et des cartels d'oligopoles et de partis au gouvernement pour faciliter le pillage des richesses produites par les travailleurs au pays et à l'étranger. Et ce que les riches ne peuvent contrôler, ils le détruisent. Les propriétaires individuels des moyens de production et des instruments financiers sont obsédés par leur propre enrichissement et se délectent de l'effondrement ou de la prise de contrôle des entreprises de leurs concurrents. Ils considèrent l'économie non pas comme la propriété et la responsabilité de tous pour l'amélioration de tous, mais comme une chose à exploiter au profit de quelques-uns et de leurs intérêts privés particuliers.

L'économie moderne est un tout unique avec des parties qui doivent fonctionner en harmonie si l'on veut éviter les ralentissements et les crises. Mais ce n'est certainement pas l'objectif de l'élite dirigeante qui tire le maximum de profit de l'économie pour ses intérêts privés particuliers. Avec des intérêts divergents qui contrôlent les prises de décision et qui cherchent à s'enrichir et à piller les fonds publics, il n'est pas surprenant que l'économie souffre de crises récurrentes. Comment pourrait-il en être autrement si l'économie socialisée et ses composantes ne sont pas organisées pour se complémenter les unes avec les autres pour le bien commun ?

Le gouvernement et ceux

qui occupent des positions de pouvoir et de privilège déclarent

qu'ils peuvent maîtriser l'inflation en forçant une contraction

économique, tout en insistant pour que les gouvernements

empruntent auprès de prêteurs privés pour couvrir les dettes

contractées en payant les riches et en préparant la guerre. Ce

sont là les principales causes de l'inflation des prix. Ils

jettent les travailleurs au chômage sans se soucier de leur

sécurité, privatisent les biens publics et privent les

programmes sociaux des investissements dont ils ont besoin, tout

cela dans le but aveugle de forcer une économie socialisée à

servir leurs intérêts privés étroits et concurrents, bien que ce

soit contre nature.

Le gouvernement et ceux

qui occupent des positions de pouvoir et de privilège déclarent

qu'ils peuvent maîtriser l'inflation en forçant une contraction

économique, tout en insistant pour que les gouvernements

empruntent auprès de prêteurs privés pour couvrir les dettes

contractées en payant les riches et en préparant la guerre. Ce

sont là les principales causes de l'inflation des prix. Ils

jettent les travailleurs au chômage sans se soucier de leur

sécurité, privatisent les biens publics et privent les

programmes sociaux des investissements dont ils ont besoin, tout

cela dans le but aveugle de forcer une économie socialisée à

servir leurs intérêts privés étroits et concurrents, bien que ce

soit contre nature.

On pourrait rire de l'annonce d'une contraction de l'économie par Statistique Canada si cela n'avait pas des conséquences aussi brutales pour la population. Statistique Canada décrit une situation dans laquelle l'élite dirigeante qui contrôle les prises de décision au niveau de la gouvernance n'a pas l'intention de trouver et d'appliquer des solutions qui découlent de considérations objectives pour servir le bien commun, ni de s'attaquer à l'ensemble et à la racine des problèmes.

Les travailleurs constituent une force humaine largement supérieure et produisent tout ce dont la société et le peuple ont besoin pour vivre. Plus ils réclament à la société ce qui leur appartient de droit, plus ils règlent leurs comptes avec la vieille conscience de la société et l'appareil de l'État démocratique libéral qui ne parvient plus à s'acquitter de sa fonction de réconcilier les intérêts divergents.

Il est temps d'arrêter de payer les riches, d'arrêter de payer la dette, d'arrêter tout achat militaire aux États-Unis, de faire du Canada une zone de paix et d'augmenter les investissements dans les programmes sociaux pour résoudre les problèmes du pays et humaniser l'environnement social et naturel !

Notes

1. Le rapport du troisième trimestre est disponible ici : Le Quotidien – Produit intérieur brut, recettes et dépenses, troisième trimestre 2023.

2. Les licenciements concernent BT Group, 55 000; US Group, 35 000; Yellow Transportation, 30 000; Accenture, 19 000; Amazon 18 000; Nokia, 14 000; Vodafone, 11 000; Microsoft, 10 000; Meta, 10 000. Maersk licencie 10 000 personnes en raison d'un excédent de navires et d'une forte baisse des taux de fret. Ses bénéfices du troisième trimestre sont tombés à 521 millions de dollars, alors qu'ils atteignaient 8,88 milliards de dollars en 2022, année de la pandémie. En novembre, Stellantis a proposé des rachats à quelque 6 400 de ses 12 700 employés. L'entreprise américaine de vêtements Hanesbrands a fermé l'une de ses usines au Salvador, licenciant quelque 1 592 personnes. Le fabricant français de trains à grande vitesse, Alstom, a supprimé 10 % de ses effectifs, soit environ 1 500 personnes. Il a vendu des actions pour renforcer son bilan d'un milliard d'euros.

Le régime de retraite de l'Alberta et le droit à la sécurité à la retraite

Le déni de responsabilité sociale de l'élite dirigeante

Les

pensions versées aux personnes âgées lorsqu'elles prennent leur

retraite ou pour des raisons d'incapacité sont des éléments

importants du contrat entre la classe ouvrière et ceux qui

possèdent et contrôlent l'économie socialisée. Des pensions pour

tous de standard canadien sont à la fois nécessaires et

possibles dans le cadre de l'accord entre les travailleurs et

ceux qui achètent leur capacité de travail. Les pensions pour

tous de standard canadien moderne sont possibles grâce à

l'énorme capacité de production de la classe ouvrière dans

l'économie socialisée actuelle. La classe ouvrière reconnaît ce

droit et, par la lutte de classe, elle oblige ceux qui ont pris

le contrôle de l'économie socialisée à prévoir un moyen de

subsistance à la retraite pour tous au niveau le plus élevé que

permet le développement des forces productives.

Les

pensions versées aux personnes âgées lorsqu'elles prennent leur

retraite ou pour des raisons d'incapacité sont des éléments

importants du contrat entre la classe ouvrière et ceux qui

possèdent et contrôlent l'économie socialisée. Des pensions pour

tous de standard canadien sont à la fois nécessaires et

possibles dans le cadre de l'accord entre les travailleurs et

ceux qui achètent leur capacité de travail. Les pensions pour

tous de standard canadien moderne sont possibles grâce à

l'énorme capacité de production de la classe ouvrière dans

l'économie socialisée actuelle. La classe ouvrière reconnaît ce

droit et, par la lutte de classe, elle oblige ceux qui ont pris

le contrôle de l'économie socialisée à prévoir un moyen de

subsistance à la retraite pour tous au niveau le plus élevé que

permet le développement des forces productives.

L'élite dirigeante prétend que les besoins de chacun à la fin de la vie active sont une affaire individuelle et non collective. Chaque travailleur est censé épargner pour sa retraite tout en travaillant, même s'il n'a aucun droit de regard ou de contrôle sur l'orientation de l'économie socialisée et sur la sécurité de son emploi, de son salaire actuel et de son fonds de pension. La négation de la nature collective de l'économie moderne occulte la réalité : à la retraite, les travailleurs ne produisent plus et doivent compter sur la capacité de production de la classe ouvrière active pour subvenir à leurs besoins. En réalité, les prochaines générations de travailleurs produisent plus qu'il n'en faut pour subvenir aux besoins des membres de leur collectivité qui sont déjà à la retraite ou incapables de travailler pour quelque raison que ce soit. L'élite dirigeante interfère avec cet arrangement en expropriant une grande partie de la nouvelle valeur produite par les travailleurs pour satisfaire son objectif de profit privé.

La fraude des régimes de retraite impérialistes

La classe ouvrière de tout le pays est très préoccupée par le fait que les élites dirigeantes ont transformé l'épargne-retraite en un stratagème pour payer les riches. Des fonds de pension individuels et collectifs ont été créés qui sont devenus une source de valeur sociale que les riches utilisent pour étendre leur propriété et leur contrôle de l'économie. Les fonds de pension impérialistes taxent la classe ouvrière en prélevant des paiements sur les salaires individuels que les travailleurs reçoivent en vendant leur capacité de travail.

Les régimes de retraite impérialistes, tels que les régimes enregistrés d'épargne-retraite au Canada et les régimes 401(k) aux États-Unis, ainsi que les fonds de pension collectifs des entreprises et des gouvernements, volent les salaires individuels des travailleurs pour payer ce qui devrait leur appartenir de droit en tant que programme social de retraite garanti par la capacité de production de l'économie socialisée et l'énorme quantité de travail que les travailleurs produisent dans le présent. Le vol des salaires individuels des travailleurs pour constituer des fonds de pension a mené à la création de certaines des plus grandes sources de valeur sociale au monde. Les riches utilisent ces fonds pour accroître leur pouvoir et leur contrôle monopoliste de l'économie, ainsi que pour diviser la classe ouvrière et l'empêcher de changer les rapports de production privés pour qu'ils correspondent à la base socialisée de l'économie.

La Banque du Canada écrit : « Le secteur des caisses de retraite représente quelque 15 % du total des actifs du système financier canadien, ou 1,5 billion de dollars. Environ les deux tiers de l'actif des régimes de pension sont gérés par les huit principales caisses de retraite publiques du Canada : l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC), la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO), la British Columbia Investment Management Corporation (BCI), l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP), l'Alberta Investment Management Corporation (AIMCo), le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario (OMERS) et le Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP). Ces organismes, dont l'actif net attribuable aux placements atteint de 64 à 265 milliards de dollars, comptent parmi les plus grandes caisses de retraite au monde. Les huit figurent sur la liste des 100 principales caisses de retraite, et trois d'entre elles se classent parmi les 20 plus importantes. Les membres du Groupe des huit gèrent les fonds de divers régimes de retraite à prestations déterminées : le Régime de pensions du Canada, le Régime des rentes du Québec ainsi que les régimes des employés de la fonction publique du gouvernement fédéral et de quatre gouvernements provinciaux. »

Taxer les

travailleurs pour qu'ils épargnent en vue de leur retraite

permet aux propriétaires et aux dirigeants de nier leur

responsabilité sociale à l'égard de la retraite des

travailleurs, en faisant de celle-ci une responsabilité de la

classe ouvrière qui, en réalité, n'a pas son mot à dire ni de

contrôle sur l'économie. L'élite dirigeante utilise ces fonds

imposés pour ses intérêts privés étroits et divise la classe

ouvrière en fonction du niveau de sécurité que les fonds de

pension particuliers peuvent offrir à la retraite. De cette

façon, l'élite dirigeante se soustrait à sa responsabilité

sociale de créer un mécanisme efficace par le biais de l'État

pour collecter des fonds dans le présent à partir de l'économie

socialisée afin de garantir un niveau de vie de standard

canadien à tous les retraités sans exception et de détourner la

classe ouvrière de la nécessité d'une révolution sociale.

Taxer les

travailleurs pour qu'ils épargnent en vue de leur retraite

permet aux propriétaires et aux dirigeants de nier leur

responsabilité sociale à l'égard de la retraite des

travailleurs, en faisant de celle-ci une responsabilité de la

classe ouvrière qui, en réalité, n'a pas son mot à dire ni de

contrôle sur l'économie. L'élite dirigeante utilise ces fonds

imposés pour ses intérêts privés étroits et divise la classe

ouvrière en fonction du niveau de sécurité que les fonds de

pension particuliers peuvent offrir à la retraite. De cette

façon, l'élite dirigeante se soustrait à sa responsabilité

sociale de créer un mécanisme efficace par le biais de l'État

pour collecter des fonds dans le présent à partir de l'économie

socialisée afin de garantir un niveau de vie de standard

canadien à tous les retraités sans exception et de détourner la

classe ouvrière de la nécessité d'une révolution sociale.

La classe ouvrière se reproduit elle-même par son travail socialisé. La valeur sociale reproduite que la classe ouvrière produit au sein de l'économie est plus que suffisante pour répondre à tous les besoins individuels et sociaux de la population tels que l'éducation, la santé et le logement pour toutes et tous et la retraite selon des normes déterminées par la classe ouvrière, y compris pour ceux qui sont devenus malades ou accidentés ou qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas bien réussi au travail.

La nouvelle valeur, lorsqu'elle est collectée et distribuée d'une manière socialement responsable, augmente le temps disponible pour tous et les possibilités d'élever le niveau de vie au pays et à l'étranger à des niveaux acceptables et d'éliminer les crises dans l'économie. Une telle transformation améliore la société en général et constitue une avancée cruciale dans la création des conditions objectives pour humaniser l'environnement social et naturel, pour rendre les rapports de production plus conformes à la base économique socialisée et pour harmoniser les rapports des individus entre eux et avec leurs collectifs et les intérêts généraux de la société.

Adoption de la Loi sur la protection des pensions de l'Alberta sous une motion d'attribution de temps

Le 6 décembre, le gouvernement de l'Alberta a fait adopter le projet de loi 2, bizarrement appelé Loi sur la protection des pensions de l'Alberta, en troisième (dernière) lecture, aux petites heures du matin. Le projet de loi 2 stipule que le gouvernement doit tenir un référendum avant que l'Alberta puisse quitter le Régime de pensions du Canada et établir un Régime de pensions de l'Alberta. Deux amendements proposés par l'opposition néo-démocrate ont été rejetés. Le premier amendement demandait que le référendum soit contraignant pour le gouvernement, et le second que la loi précise que toutes les contributions futures à un régime provincial ne puissent être utilisées qu'à cette fin.

Après l'adoption du projet de loi 2, l'assemblée législative a été brusquement ajournée avant la date prévue. Le recours à l'« attribution de temps » a confirmé une fois de plus que les assemblées législatives sont devenues tout à fait superflues dans le processus démocratique qui est contrôlé par des intérêts privés par l'intermédiaire des pouvoirs exécutifs. Aucune date n'a été fixée pour la reprise des travaux et le gouvernement n'est pas tenu de présenter le calendrier 2024 avant le 15 janvier. En même temps, il a été annoncé que les consultations téléphoniques mises en place pour promouvoir le régime de retraite de l'Alberta seront interrompues jusqu'à ce que l'actuaire en chef du Canada fournisse son estimation de ce que l'Alberta pourrait recevoir si elle quitte le Régime de pensions du Canada, ce qui est attendu au plus tôt en février.

Le fait qu'un référendum, s'il a lieu, ne soit même pas contraignant montre qu'il s'agit simplement d'un exercice de relations publiques. Les « consultations » et l'« engagement » du Parti conservateur uni de l'Alberta (PCU) de quitter le Régime de pensions du Canada n'ont servi qu'à souligner que le peuple n'a aucun rôle à jouer dans la prise de décision. L'utilisation de fonds publics pour désinformer le public et faire avancer les objectifs du gouvernement, sous prétexte de consulter les Albertains, suscite un immense dégoût.

L'utilisation de « réunions publiques par téléphone » est l'un des outils préférés des gouvernements du PCU. Tout le monde est invité à téléphoner, mais le choix des personnes qui prendront la parole est décidé à huis clos. Lors des récents « assemblées » téléphoniques sur les retraites, le modérateur est même intervenu pour se disputer avec les intervenants qui ne défendaient pas les objectifs du gouvernement. Ce qui passe pour une consultation montre le refus total des gouvernements de reconnaître la nécessité d'une nouvelle orientation de l'économie basée sur un projet d'édification nationale et la prise en compte des besoins de la population, y compris la sécurité et la dignité à la retraite.

Le téléroman de la « défense de l'Alberta » sert à dissimuler la réalité du rôle que l'Alberta s'est vu attribuer au service de la machine de guerre et de l'économie américaines, à un moment où les peuples du monde s'expriment d'une seule voix pour mettre fin au génocide du peuple palestinien et contre la dépravation du président américain Joe Biden et de l'impérialisme américain. Comment pourrait-il en être autrement quand on sait que le gouvernement de Danielle Smith est un gouvernement corrompu qui se contente d'utiliser ses positions de pouvoir et ses privilèges pour déclarer que tout ce qu'il fait est légal, légitime et grandiose.

Lutte entre factions pour la saisie et le contrôle des fonds de pension à des fins privées

Fédération du travail de l'Alberta, 7 octobre 2023

Les travailleurs actifs et retraités et leurs organisations en Alberta se font entendre et s'organisent contre les tentatives du gouvernement du Parti conservateur uni (PCU) de convaincre les Albertains de laisser Danielle Smith mettre la main, pour la citer, sur le « pot d'argent » des cotisations de retraite des travailleurs qui ont vécu ou travaillé en Alberta. La première ministre prétend que les travailleurs de l'Alberta bénéficieraient d'une retraite plus sûre si un régime de pension de l'Alberta remplaçait le Régime de pensions du Canada (RPC).

Amener les travailleurs à se ranger du côté de l'un ou de l'autre est problématique lorsque le gouvernement fédéral lui-même utilise le fonds de pension du Canada pour servir les intérêts privés étroits qu'il sert. Ni l'un ni l'autre ne se soucient du bien-être des retraités canadiens qui doivent se battre pour des pensions pour toutes et tous en établissant leur propre point de vue dans cette affaire. S'enfermer dans un débat pour ou contre tel ou tel plan sert à légitimer différentes manières d'administrer les fonds de pension afin que les vastes quantités d'argent qu'ils contiennent puissent être mises à la disposition d'intérêts privés étroits au nom du plus grand bien.

La Fédération du travail de l'Alberta a lancé une campagne de pétition pour dire : « Ne touchez pas à nos pensions ! » Des dizaines de milliers de personnes ont tenté de se joindre aux « assemblées » téléphoniques pour exprimer leur point de vue, ont écrit des lettres et ont téléphoné à leurs députés pour leur dire « non ». Pas du tout convaincus par la promesse que les travailleurs de l'Alberta jouiraient d'une retraite plus sûre si un régime de retraite albertain remplaçait le Régime de pensions du Canada, les travailleurs ont réagi en disant NON !

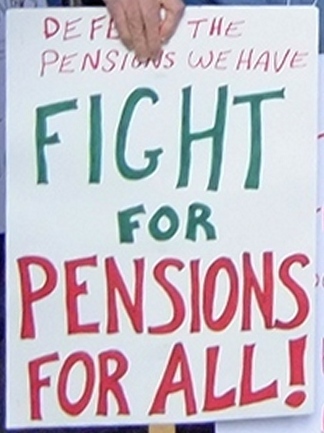

À travers toutes les attaques lancées par un gouvernement après l'autre, quel que soit le parti politique au pouvoir, les travailleurs de l'Alberta ont maintenu la position de « Défendre les pensions que nous avons ! Lutter pour des pensions pour tous ! » Ils considèrent qu'il est de la responsabilité de tous de veiller à ce que la société s'occupe de ses aînés avec le respect et l'humanité qu'ils méritent, en leur garantissant la sécurité et une vie digne à la retraite.

Lettre de la section de Calgary

de l'Association des syndicalistes à la retraite à la première

ministre de l'Alberta

La lettre qui suit a été envoyée le 4 décembre à la première ministre Daniel Smith par Peggy Askin, présidente du Conseil régional de Calgary de l'Association des syndicalistes à la retraite du Canada.

Je vous écris au nom de la section de Calgary de l'Association des syndicalistes à la retraite pour vous faire part de certaines de nos préoccupations concernant la proposition de votre gouvernement de retirer les Albertains du Régime de pensions du Canada (RPC) et de créer un Régime de pensions de l'Alberta (RPA).

Nos membres savent bien ce que

signifie vivre avec un revenu de retraite et combien il est

important d'avoir une sécurité à la retraite. En tant que

retraités syndiqués, beaucoup d'entre nous ont des pensions de

travail en plus de la sécurité de la vieillesse et du RPC. En

tant que syndiqués, nous avons subi l'assaut continu contre les

pensions à prestations déterminées et leur remplacement par des

« régimes à cotisations déterminées » peu sûrs, tandis que

de nombreux retraités n'ont pas de pension de travail du tout.

De nombreuses personnes âgées luttent pour payer leurs factures

avec la flambée des prix des denrées alimentaires, des loyers,

des services publics et autres nécessités; les femmes âgées qui

vivent seules sont particulièrement vulnérables à une vie de

pauvreté.

Notre principale préoccupation, pour nous-mêmes et pour tous les travailleurs de notre province et de l'ensemble du pays, est de faire respecter le droit à la sécurité de la retraite et aux soins dont les personnes âgées ont besoin. Notre position consiste à défendre les pensions dont nous disposons et à lutter pour une retraite sûre pour tous. Ce dont nous avons besoin de toute urgence en Alberta, et d'ailleurs au Canada et au Québec, c'est des pensions de retraite sûres pour garantir un niveau de vie de standard canadien.

Les actions de votre gouvernement montrent que loin d'avoir pour but d'améliorer la vie des retraités, l'objectif d'établir un régime de retraite de l'Alberta (RPA) fait partie de la bataille d'intérêts privés concurrents pour le contrôle de la richesse créée par les travailleurs.

Mettre la sécurité de nos retraites entre les mains d'un RPA créé par votre gouvernement est à notre avis à la fois inacceptable et pour le moins très risqué. Cela met également en péril la sécurité de la retraite de notre jeune génération.

Une préoccupation majeure est de savoir qui contrôle les prises de décision sur l'investissement des fonds de pension. Par le biais de la Loi 22, la Loi sur la réforme des agences, conseils et commissions et des entreprises publiques (2019), le gouvernement du Parti conservateur uni (PCU) s'est emparé du contrôle total des prises de décision concernant l'investissement des fonds de pension de 350 000 travailleurs. Entre autres, le ministre des Finances se voit attribuer le pouvoir de gérer des investissements spécifiques avec l'argent de nos pensions. C'est une raison suffisante pour s'opposer au RPA proposé par votre gouvernement.

La Loi 22 a placé le fonds de retraite des enseignants de l'Alberta sous le contrôle de l'Alberta Investment Management Corporation (AIMCo), a privé tous les conseils de retraite du secteur public de leur capacité de choisir un administrateur de retraite et sont maintenant tous gérés par AIMCo, ce qui signifie que les conseils de retraite n'auront pas leur mot à dire sur la façon dont les fonds de retraite sont gérés. Grâce à ces changements, un gouvernement du PCU a mis la main sur 115 milliards de dollars de fonds de pension appartenant à des travailleurs employés par le gouvernement de l'Alberta, les services de santé de l'Alberta, les conseils scolaires, les municipalités, les établissements d'enseignement supérieur, les universités et d'autres employés du secteur public. Le projet de loi 22 a également privé de nombreux travailleurs de la possibilité de participer aux régimes de retraite de leur lieu de travail.

Il semble que votre gouvernement veuille maintenant mettre la main sur des milliards supplémentaires pour financer des stratagèmes pour payer les riches, tels que les programmes de privatisation et les investissements risqués dans le pétrole et le gaz.

Les actions de votre gouvernement sont une preuve de plus que les travailleurs de l'Alberta doivent rejeter de manière décisive votre projet de former le RPA. Le gouvernement a fourni des estimations ridicules des fonds qu'un RPA recevrait du RPC. Son processus de « consultation » a montré un manque total de respect pour les opinions des Albertains, y compris un sondage qui n'a même pas donné aux Albertains l'occasion de dire Non ! et des « assemblées publiques » téléphoniques où le modérateur intervient activement contre ceux qui s'expriment contre le retrait proposé. De nombreuses personnes qui ont assisté à ces assemblées téléphoniques ont déclaré qu'elles ressemblaient davantage à une session de mise en marche du RPA et que de nombreuses personnes ayant des questions et des commentaires n'avaient pas la possibilité de s'exprimer, et ont conclu qu'il s'agissait d'une façade.

La dépense scandaleuse de 7,5 millions de dollars de fonds publics à ce jour pour une campagne de publicité visant à promouvoir la désinformation sur les avantages supposés d'un RPA n'est pas seulement inacceptable, c'est un abus de pouvoir évident.

Il est extrêmement improbable que votre gouvernement parvienne à retirer l'Alberta du RPC, étant donné que la proposition ne profite qu'à ceux qui veulent mettre la main sur les fonds de pension, qu'elle est largement contestée par les Albertains et qu'elle le sera également par le parti qui formera le gouvernement fédéral, sans parler du reste du Canada.

On peut donc se demander si votre gouvernement considère qu'il s'agit d'un moyen de détourner l'attention de son refus de répondre aux besoins de la population de l'Alberta, notamment en matière de crise des soins de santé et des soins aux personnes âgées, en matière d'éducation, de logement abordable, d'aide aux sans-abris et de la montée en flèche des coûts de la nourriture, de l'électricité, des loyers et d'autres nécessités.

En conclusion, nous demandons le retrait de la proposition de RPA ! Nous défendons les pensions que nous avons et luttons pour la sécurité des retraites pour toutes et tous.

Réponse de l'élite d'affaires de l'Alberta à la proposition de Régime de pensions de l'Alberta

Après avoir annoncé qu'elle poursuivrait la mise en place d'un régime de retraite de l'Alberta pour remplacer le Régime de pensions du Canada pour les travailleurs qui vivent ou travaillent en Alberta, la première ministre de l'Alberta Danielle Smith a nommé Jim Dinning à la présidence du panel formé pour engager la discussion sur la projet.

M. Dinning est apparu comme un représentant crédible de l'élite des entreprises de l'Alberta. Jim Dinning a été trésorier provincial de 1992 à 1997, entre autres postes ministériels, et a présidé à l'assaut antisocial et anti-travailleur du gouvernement de Ralph Klein. Il a quitté la politique après avoir échoué à remplacer Klein à la tête des progressistes-conservateurs de l'Alberta. Il a occupé plusieurs postes d'administrateur, y compris celui de président du conseil d'administration. Il a été chancelier de l'Université de Calgary, membre de l'Ordre du Canada et président de la région sanitaire de Calgary. Mais il semble qu'il n'ait pas réussi à obtenir la bénédiction du secteur des entreprises.

Le chef des conservateurs fédéraux, Pierre Polievre, a déclaré au National Post que « la division actuelle sur le RPC est entièrement due au fait que Justin Trudeau s'est attaqué à l'économie de l'Alberta. Ses lois anticonstitutionnelles contre le développement et ses douloureuses taxes sur le carbone ont forcé les Albertains à chercher des moyens de récupérer une partie de leur argent. »

« Nous n'aurions pas ce débat sur le RPC si j'étais aujourd'hui premier ministre, car l'Alberta serait libérée des taxes sur le carbone, des lois anti-énergie inconstitutionnelles et d'autres transferts de richesse injustes. »

« J'encourage les Albertains à rester dans le RPC. »

Deborah Yedlin, PDG de la Chambre de commerce de Calgary, a publié une déclaration exprimant de sérieuses réserves quant au régime de retraite de l'Alberta. « La proposition relative au régime de retraite de l'Alberta est complexe et a des implications considérables pour les entreprises et les investisseurs, en Alberta et dans l'ensemble du Canada. Le démantèlement des systèmes existants et la modification de notre régime de retraite pourraient compromettre la mobilité de la main-d'oeuvre en provenance d'autres provinces, les avantages de la mise en commun des risques qui découlent d'un fonds de pension plus important et la confiance des investisseurs. Nous demandons instamment au gouvernement de tenir compte de la stabilité – et d'en faire une priorité – dans toutes ses décisions de politique publique. »

Le chroniqueur du Calgary Herald, Chris Varcoe, qui représente fidèlement les intérêts des oligarques de l'énergie de l'Alberta, a rapporté qu'« un nouveau sondage mené par les chambres de commerce de l'Alberta auprès des chefs d'entreprise a révélé qu'une majorité d'entre eux croient que le retrait du Régime de pensions du Canada et l'établissement d'un programme provincial désavantageraient leurs entreprises au cours des trois à cinq prochaines années. »

« Le Parti conservateur uni est toujours heureux d'ennuyer et de défier les libéraux d'Ottawa. C'est très amusant. Mais maintenant, ils va trop loin, il fait passer l'Alberta pour une menace pour le pays tout entier », écrit Don Braid, un autre chroniqueur du Calgary Herald.

Le Conseil canadien des affaires a également exprimé sa consternation. Son directeur général, Goldy Hyder, a déclaré : « Il faut faire attention à ce que l'on souhaite. Le Calgary Herald a rapporté que cela pourrait tout défaire et beaucoup de Canadiens pourraient être exposés de façon dramatique dans leurs pensions. »

Lori Williams, professeur de sciences politiques à l'Université Mount Royal, a indiqué que les conservateurs fédéraux se plaignaient du fait que la revendication de l'Alberta de 53 % du RPC pourrait aliéner les Canadiens et « aider le premier ministre libéral Justin Trudeau à se faire élire, ce qui est actuellement difficile ».

Soutien aux travailleuses et travailleurs du secteur public du Québec

Le gouvernement Legault doit cesser de faire obstacle au dénouement de la grève

Les enseignants bloquent l'entrée du port de Montréal, 21

décembre 2023.

Le vendredi 22 décembre était le 22e jour de grève générale illimitée des 66 500 enseignantes et enseignants de la Fédération autonome des enseignants (FAE). Cela signifie que les élèves de 12 centres de services scolaires des régions de Montréal, Québec, Montérégie, Estrie, Laurentides et Outaouais, soit près de 40 % des écoles du Québec, ne vont plus à l'école depuis le 23 novembre. La direction de la FAE informe régulièrement ses membres et la population des obstacles que pose le gouvernement Legault pour mettre fin à la grève.

Le 21 décembre, Mélanie Hubert, présidente de la FAE, a dit que malgré la vingtaine de journées de grève, le gouvernement n'était toujours pas en blitz de négociations et c'est par les médias que l'équipe de négociations apprenait qu'une offre allait être déposée dans la journée. Ce dernier dépôt a été rejeté : les demandes patronales déjà refusées sont présentées à nouveau, il y a d'importantes différences entre ce que les représentants du gouvernement disent et ce qui est sur papier lors du dépôt de l'offre. De plus, une des demandes les plus importantes des enseignants est la composition de la classe et le gouvernement refuse de s'engager dans des mécanismes qui assureraient l'ouverture de nouvelles classes pour répondre aux besoins des élèves. La présidente a précisé :

« Après plus de 90 rencontres en 11 mois de pourparlers, 20 jours de décompte avant la grève générale illimitée et 20 jours depuis le déclenchement de celle-ci, il ne fait plus aucun doute pour nous que le gouvernement de François Legault ne fait aucunement le choix d'aider l'école publique à se remettre de la dégradation qu'elle subit depuis 20 ans. La proposition patronale d'entente revient peu sur les propositions syndicales, maintes fois répétées. Le premier ministre et ses représentantes et représentants ont opté pour une stratégie d'épuisement des profs, en laissant perdurer ce conflit, ce qui est complètement inacceptable et irresponsable quand on considère la souffrance enseignante et les impacts du manque de services de qualité aux élèves. "

En fait, le gouvernement continue de contourner les éléments du contrat de travail qui le restreignent de faire ce qu'il veut dans la composition de la tâche d'un enseignant. Au centre de la bataille, c'est à l'augmentation des pouvoirs entre les mains du ministre de l'Éducation que les enseignants s'opposent. Le projet de loi 23, adopté le 7 décembre, est une autre réforme de la gouvernance scolaire qui permet de blâmer les enseignants pour la crise dans le système scolaire en leur imposant des formations sur des compétences attendues et définies par le gouvernement, au lieu de partir de l'expérience directe des travailleurs de l'éducation[1].

C'est tout à l'honneur des enseignants de refuser de retourner enseigner sans de nouvelles conditions de travail qui auront un effet direct sur la qualité des conditions d'étude et d'apprentissage des élèves. Le gouvernement Legault porte l'entière responsabilité de l'insécurité et de l'anxiété vécues par les enseignants et les familles depuis le 23 novembre.

Le 23 décembre, s'adressant aux médias, la présidente de la FAE

a dit que les échanges avec la partie patronale se sont

intensifiées depuis vendredi : « Ça travaille fort, mais il y a

encore des discussions à avoir, des sujets à négocier, donc je

vais me réserver. [...] On a toujours eu l'objectif d'avoir une

entente avant les Fêtes, mais on ne signera pas une entente à

rabais. »

Note

1. « Centralisation des pouvoirs entre les mains du ministre sous prétexte d'efficacité », Forum ouvrier, 22 septembre 2023

Les syndicats du secteur public réitèrent

que le gouvernement doit assumer ses responsabilités sociales

Le 20 décembre, les porte-paroles des syndicats réunis en Front commun ont annoncé la possibilité d'entrer en grève générale illimitée au début de l'année 2024, si le gouvernement ne démontrait pas d'ici là une volonté politique de répondre aux priorités établies par les travailleurs. Ils ont dit : « Devant l'état actuel des réseaux, l'heure n'est pas au statu quo, et encore moins aux attaques. Des mandats pour répondre aux propositions syndicales devront être confiés dès aujourd'hui aux tables sectorielles afin d'arriver à un règlement global. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement.

« Nos membres sont mobilisés et déterminés. Nous avons un mandat clair pour avoir recours à la grève générale illimitée afin d'obtenir les conditions de travail nécessaires pour mettre un terme à la pénurie de main-d'oeuvre. Nous allons exercer ce mandat si nécessaire et au moment jugé opportun en début d'année. Maintenant, ce que l'on veut d'abord et avant tout, c'est négocier sérieusement. »

Selon les médias, le 23 décembre le gouvernement était en période intense de négociation avec Le Front commun.

Les syndicats du Front commun, représentant 420 000 travailleuses et travailleurs de la santé, de l'éducation et des services sociaux, sont : la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ) et l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), qui représente près de 87 000 enseignantes et enseignants, a reçu une proposition de règlement sectoriel (donc qui porte sur la tâche) le 22 décembre, et a accepté de la présenter à ses membres. La présidente, Josée Scalabrini, en a dit : « Nous avions le mandat d'améliorer concrètement le quotidien des enseignantes et enseignants sur la base de nos trois priorités que sont la composition de la classe, l'allègement de la tâche et la rémunération. Nous avons pu convenir d'une proposition de règlement parce que nous avançons sur ces trois éléments. » Les enseignants devront se prononcer sur l'entente dans les semaines suivant le retour en classe après le congé des fêtes. Elle ajoute : « Rappelons toutefois que le problème reste entier en ce qui a trait aux enjeux de la table centrale intersectorielle. Notamment, les enjeux salariaux devront être réglés afin d'éviter une grève générale illimitée du Front commun en début d'année 2024. »

La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), qui représente 80 000 travailleuses et travailleurs de la santé, a annoncé le 19 décembre avoir demandé la présence d'un conciliateur. La présidente, Julie Bouchard, a déclaré : « Après plus de 75 séances de négociation et plus d'une année à la table, on constate qu'il y a encore des différends très importants entre nous et le gouvernement. Sur les enjeux fondamentaux, comme la gestion du temps supplémentaire, les ratios et la compensation des inconvénients, nous sommes toujours très éloignés. Dans ce contexte, on pense que la nomination d'un conciliateur pourra nous aider à progresser vers une entente. Le gouvernement est braqué sur ses positions et refuse de faire des compromis. Les propositions du gouvernement ne correspondent aucunement aux besoins des professionnelles en soins, notamment en ce qui concerne leur besoin de stabilité et de prévisibilité dans leur travail. Les professionnelles en soins se battent pour leurs conditions et celles des soins à la population. »

À propos de la Loi 15, adoptée sous bâillon le 9 décembre, la FIQ a ajouté qu'elle collaborait « avec plus d'une centaine d'organisations pour dénoncer cette réforme excessive, qui s'annonce catastrophique pour le réseau de la santé. Des milliers de personnes ont demandé au ministre Dubé de mettre sa réforme sur pause afin d'en évaluer les conséquences. Malgré tout, fidèle à sa méthode, le gouvernement a choisi d'agir précipitamment et a fait adopter son projet de loi sous le bâillon, de façon antidémocratique et téméraire[1]. »

Elle ajoute « il est déjà clair que 2024 ne sera pas une année de tout repos. Cependant, nous resterons mobilisées pour défendre les droits des professionnelles en soins et nous continuerons de soutenir un réseau public de santé fort, auquel aspirent les Québécoises et les Québécois. »

Note

1. Adopté sous le bâillon le 9 décembre dernier, le projet de loi 15 du ministre de la Santé Christian Dubé, la Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace, concentre tous les pouvoirs entre les mains du ministre en créant l'Agence de la santé du Québec qui devient le seul employeur du réseau de la santé et des services sociaux au Québec. On dit que le ministre sait qu'il doit démolir les conventions collectives s'il veut réussir sa réforme antisociale.

Les gestes de solidarité envers les enseignants en grève ne s'épuisent pas

Les enseignants reçoivent un soutien financier d'Unifor (à

gauche) et de l'Association internationale des machinistes et

des travailleurs de l'aérospatiale.

Après le Syndicat des Métallos qui a fait un don de 100 000 $ aux travailleurs du secteur public en grève, les syndicats Unifor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) ont aussi fait un don, le 15 décembre, de 70 000 $ et 100 000 $, respectivement.

« Unifor est fier d'apporter un appui financier aux grévistes car nos luttes sont liées et que c'est par l'entremise de la solidarité que les travailleurs et travailleuses des secteurs privés et publics peuvent gagner, ensemble », a indiqué de son côté Lana Payne, présidente nationale d'Unifor.

« Ces fonctionnaires sont la colonne vertébrale de notre société, instruisant nos enfants et prenant soin de toute la population. Ils méritent toute notre sympathie et notre respect », a affirmé par communiqué Yvon Barrière, vice-président exécutif de l'AFPC-Québec.

La Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ) a quant à elle donné 80 000 $ à la Centrale des syndicats du Québec, à laquelle elle est affiliée. « Notre contribution est un message de solidarité et de soutien au combat que livrent les collègues pour mettre un frein à la détérioration des conditions de travail et d'exercice dans le milieu de l'éducation », affirme dans un communiqué le président de la FPEP-CSQ, Stéphane Lapointe.

Le site Facebook Entraide pour les profs en grève, créé au début décembre, permet de faire connaître les initiatives prises par ou pour les enseignants afin de leur procurer de la nourriture, des cartes cadeaux, des repas gratuits dans des restaurants, des rabais chez différents commerçants, etc. Sans compter les centaines et centaines de personnes qui ont visité les lignes de piquetage des enseignants pour leur apporter leur soutien sous forme de café ou de repas.

Voici une revue photos de différentes actions organisées par et

pour les enseignants récemment.

Grande région de Montréal

Les enseignants bloquent l'entrée du port de Montréal, 21

décembre 2023

Granby

20 décembre 2023

Québec

14 décembre

15 décembre

15 décembre

Outaouais

21 décembre

21 décembre

(Photos : FAE et ses syndicats affiliés,

Granby-Express)

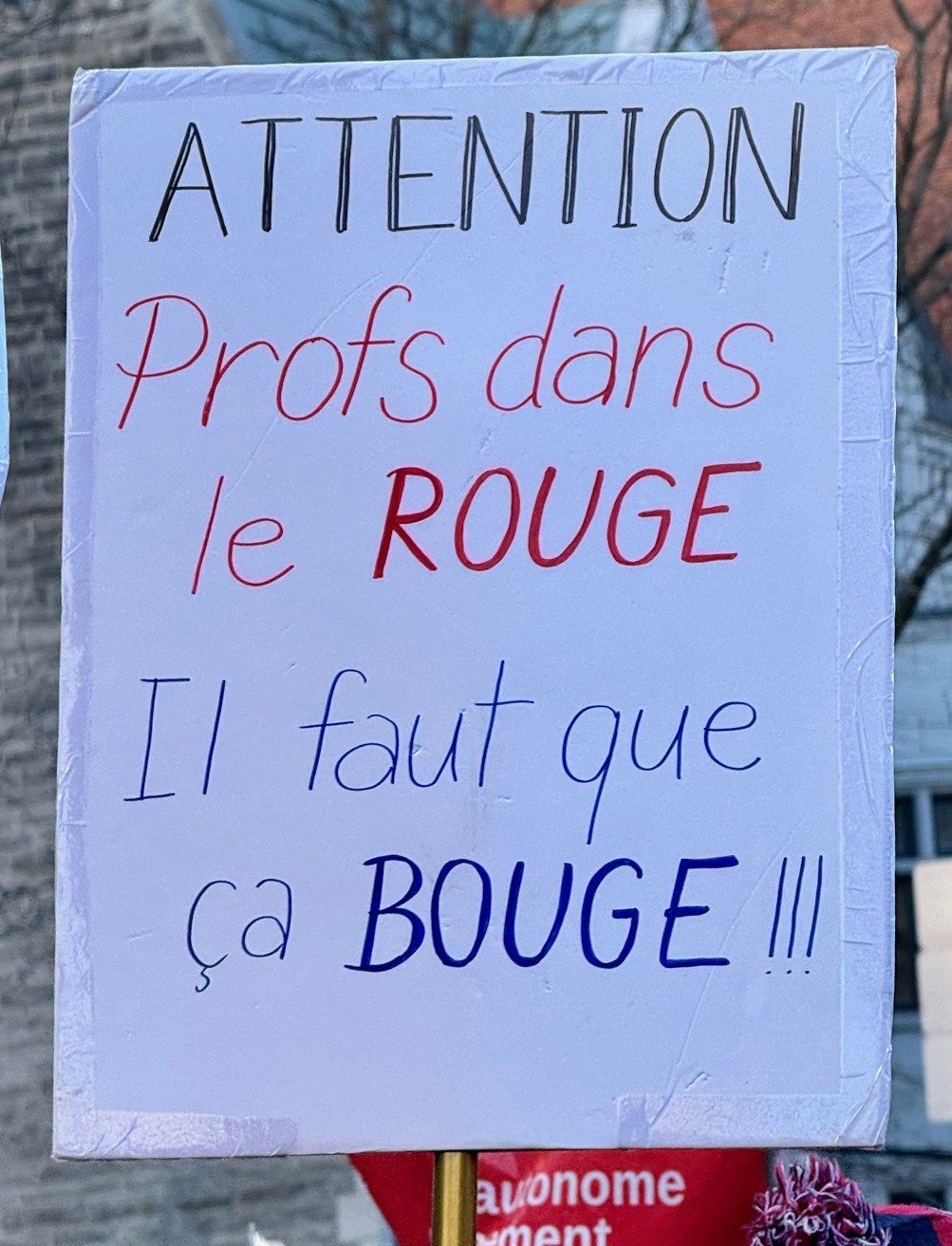

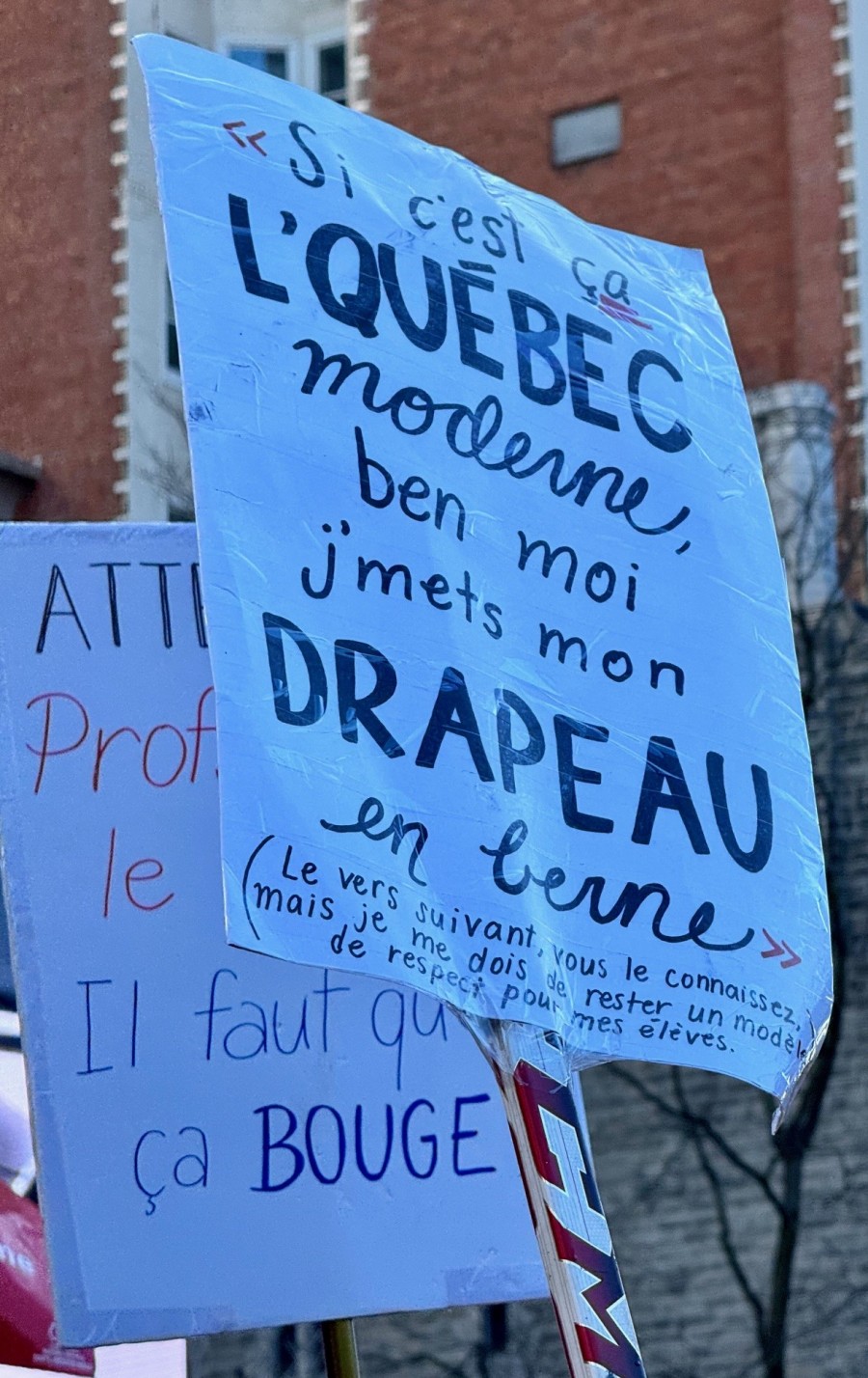

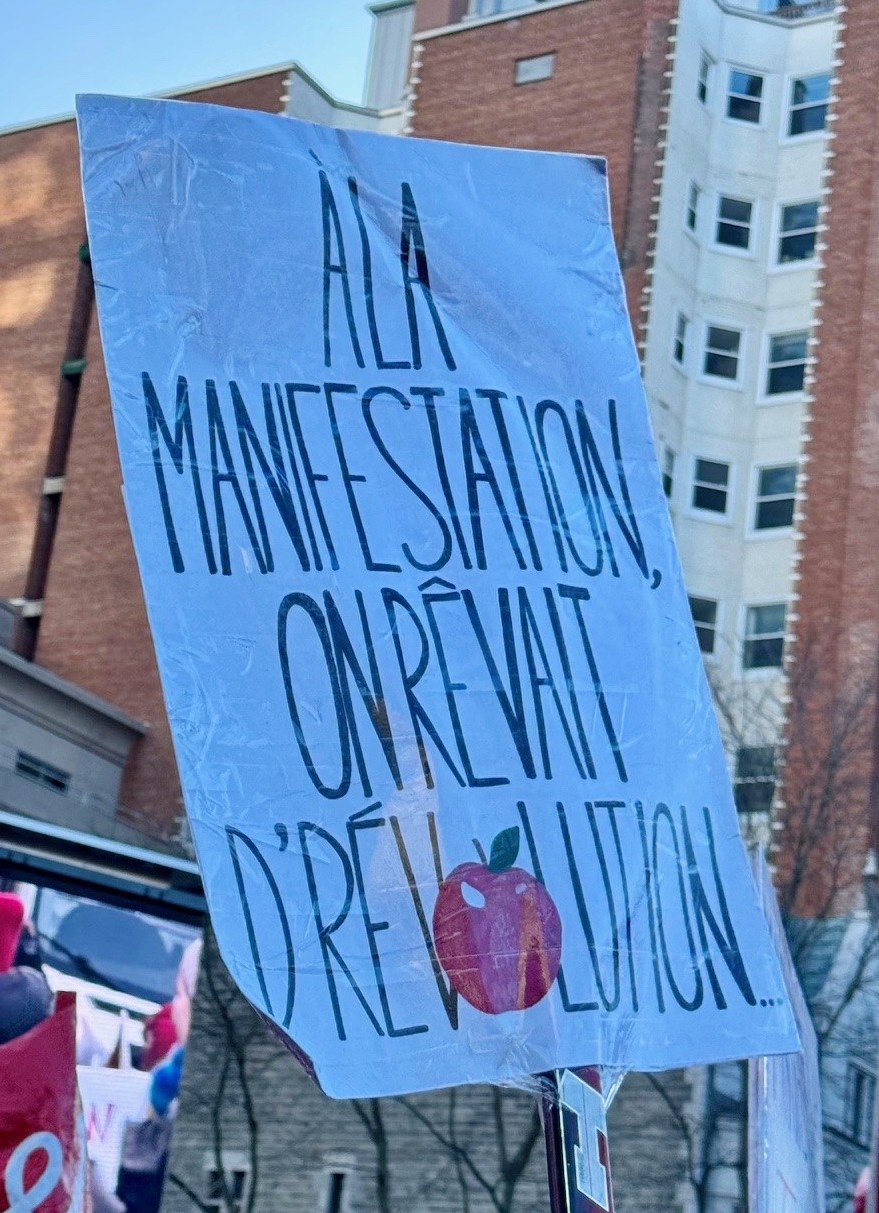

Grands rassemblements à Montréal et à Québec en appui à l'école publique et à ceux qui la défendent

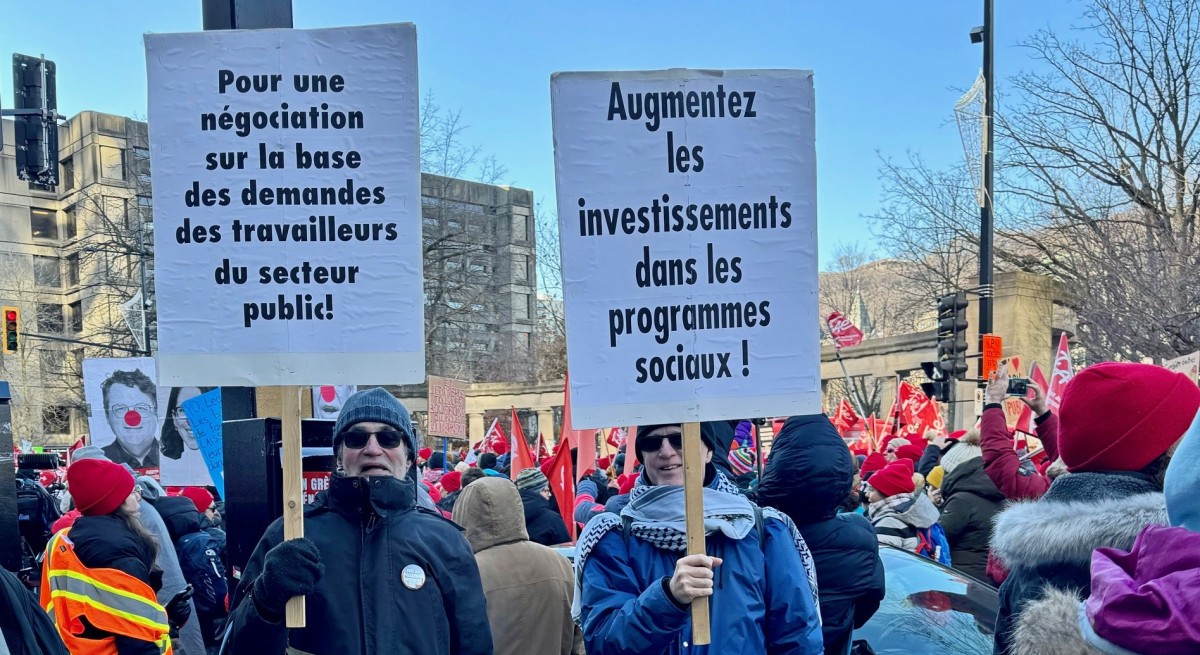

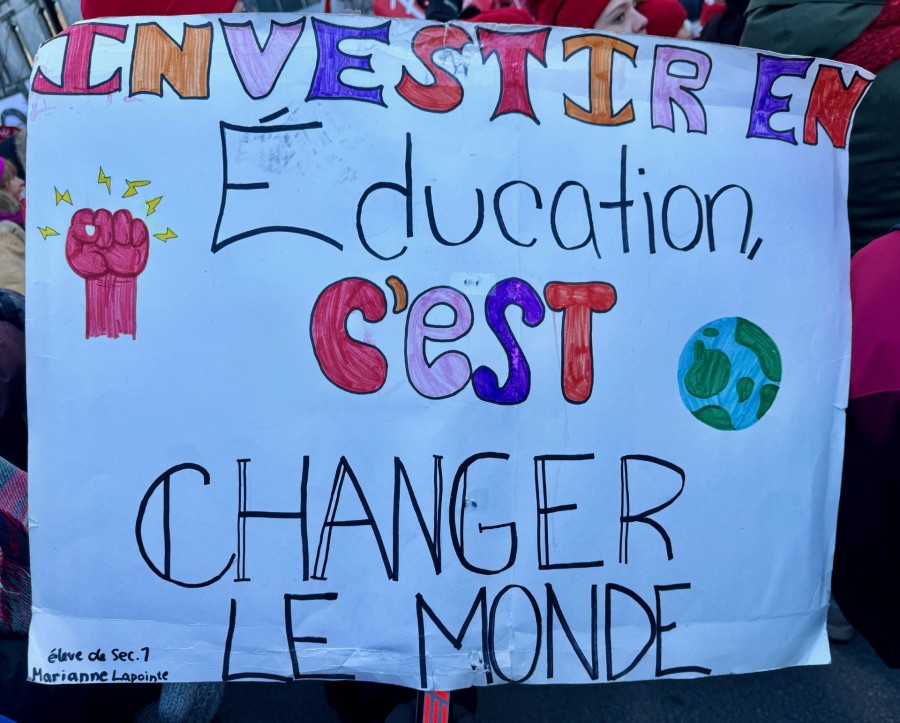

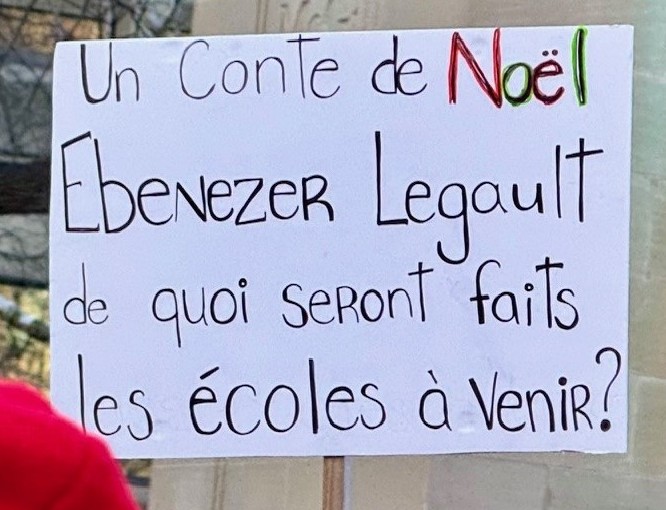

Rassemblement à Montréal le 22 décembre 2023

Le vendredi 22 décembre, un rassemblement en appui à l'école publique et aux enseignants qui la défendent a été organisé devant le bureau du premier ministre François Legault à Montréal. Des centaines et des centaines de personnes sont venues saluer la lutte des enseignantes et enseignants, particulièrement ceux de la FAE, en grève depuis 22 jours. Les orateurs, en majeure partie des artistes bien-aimés du Québec, mais aussi des activistes pour les droits, des représentants syndicaux et des enseignants, ont tour à tour pris la parole pour exprimer leur solidarité sociale avec les enseignants en grève et avec tous les travailleuses et travailleurs du secteur public.

Il est ressorti de tous les discours la profonde conscience que ce sont les enseignants du Québec et leurs collègues des maisons d'éducation qui défendent un projet national d'éducation publique où les conditions de ceux qui y travaillent permettent l'épanouissement de la jeunesse et l'acquisition de connaissance lui permettant de participer à la construction d'un Québec moderne. Ils ont interpellé le gouvernement Legault à maintes reprises, exposant combien son refus de répondre aux demandes des enseignants fait de lui un ennemi des services publics répondant aux besoins de la population du Québec.

Voici quelques extraits des prises de parole :

« Un prof, ça élève l'être humain ! Ça élève la société ! Un prof, ça élève le Québec ! Il est plus que temps que le gouvernement Legault, élève ses propositions et son discours ! »

« Et nous savons que cette lutte, elle commence avec vous. Vous êtes ceux et celles qui luttez jour après jour pour que vos élèves surmontent les obstacles, pour qu'ils découvrent leurs talents et parviennent à comprendre le monde autour d 'eux. Et c'est parce qu'on ne vous donne pas les moyens d 'accomplir ce travail, cette mission, que vous êtes en grève. C'est au nom de l'école publique que vous êtes sorti dans la rue. Il est temps que ce gouvernement vous donne les moyens de faire votre travail de manière à ce qu'il puisse continuer d'avoir un sens. »

« C'est qu'on devrait vous célébrer, on devrait vous admirer, mais vous êtes en train de tenter de vous faire entendre. [...] Vous créez de la richesse au Québec. Il est temps d'arrêter de considérer l'éducation comme une dépense, de se sortir du tableau Excel et de voir ça, M. Legault, comme le vrai investissement. »

« Les femmes vont se tenir debout pour prendre soin de la société que vous négligez et démantelez. À toutes celles dans les rues, au froid, n'oubliez jamais votre valeur même lorsque votre gouvernement vous offre des miettes. N'oubliez jamais d'où vous venez. Si on laisse tomber tout ça, c'est pas la fonction publique qu'on laisse tomber. C'est pas des syndicats qu'on met au pas. C'est une société qu'on abandonne. Et personne, pas un seul québécois, ne mérite ça. »

« Un système d 'éducation et de santé qui fonctionne, ce n 'est possible que lorsque le sens du travail réel est valorisé, que le dialogue et l'humanisme requis pour le faire et l'accomplir ont de l'espace. Le gouvernement essaie de vous épuiser, de vous diviser, mais il a oublié que vous êtes en grève pour lutter contre cet épuisement et que, contre ce système brisé et malade de la gestion, c'est vous qui êtes là. »

À la fin du rassemblement, tous les orateurs se sont engagés à poursuivre leurs gestes d'appui en janvier, affirmant qu'ils ne laisseraient pas les enseignants seuls dans cette bataille car elle concerne le Québec en entier.

Dans la ville de Québec, la même journée, un rassemblement

s'est tenu devant l'Assemblée nationale, réunissant des

centaines de personnes. Plusieurs familles sont venues rejoindre

les enseignants pour leur témoigner leur appui. Citées par le Journal

de Québec, une mère a dit : « La détermination des

enseignants et enseignantes me touche et dans notre système

d'éducation, il y a quelque chose de brisé, il a besoin

d'attention et on sent que le gouvernement du Québec ne le

comprend pas. » Plusieurs jeunes élèves participaient aussi à

l'action. « Je suis ici pour aider les profs à convaincre le

gouvernement [de faire mieux]. Il y a des élèves dans ma classe

qui sont en difficulté et ma professeure, que j'adore, a besoin

de plus d'appui. Elle aurait besoin de huit bras pour aider tout

le monde », a-dit une jeune fille.

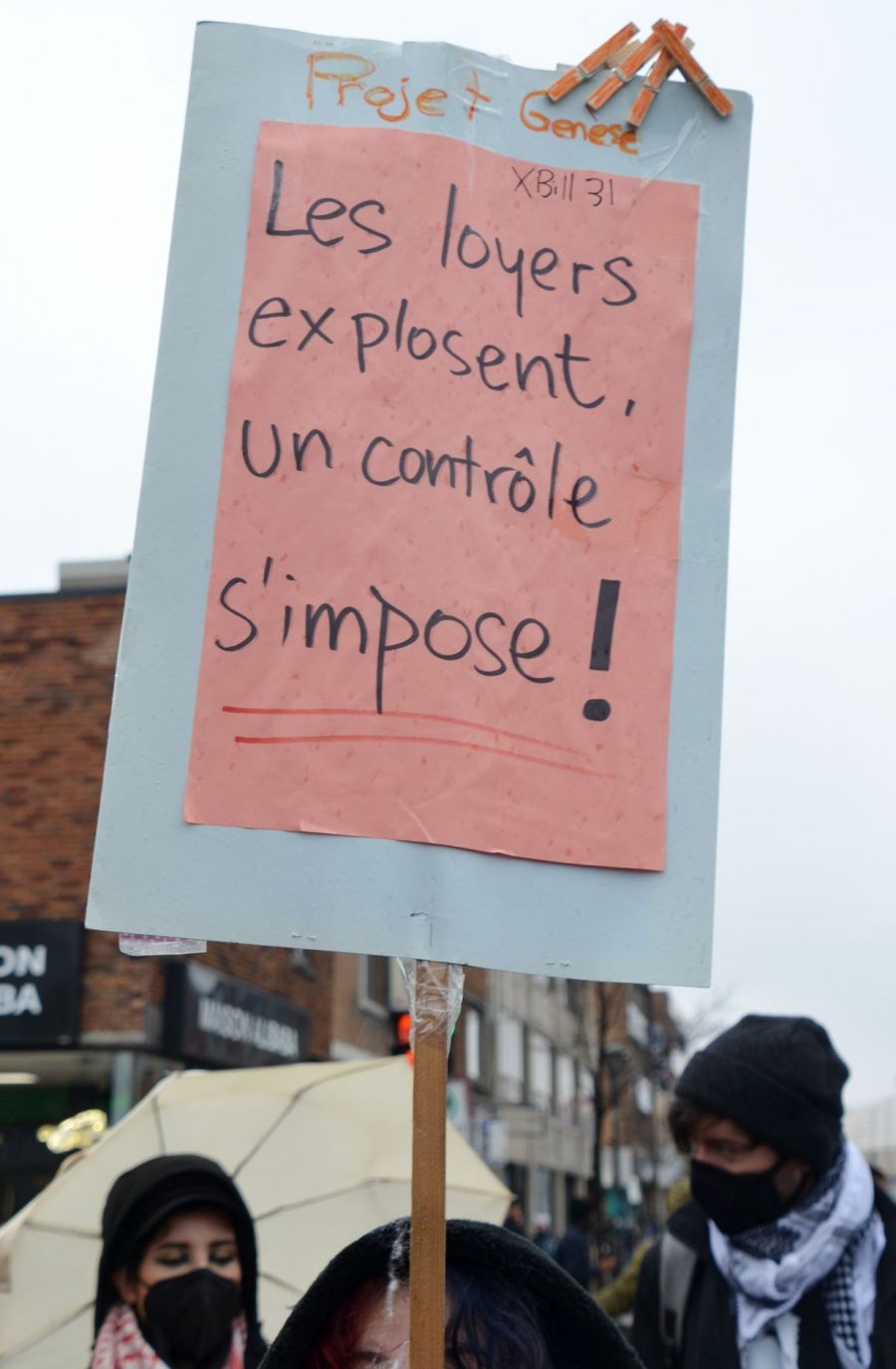

Opposition au projet de loi 31 sur le logement au Québec

Le gouvernement a la responsabilité de garantir le droit au

logement, et non de le piétiner

Le samedi 2 décembre, des centaines de personnes ont marché dans les rues de Montréal pour s'opposer au projet de loi 31 du gouvernement Legault, Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, et à l'adoption en commission parlementaire, plus tôt dans la semaine, de l'article abolissant le droit à la cession de bail dans le projet de loi. Des organisations de défense du droit au logement de Montréal-Nord, Verdun, Pointe-Ste-Charles, Côte-des-Neiges, Parc Extension et d'ailleurs et des citoyens de tous les milieux ont déclaré d'une seule voix : Non au projet de loi 31 !

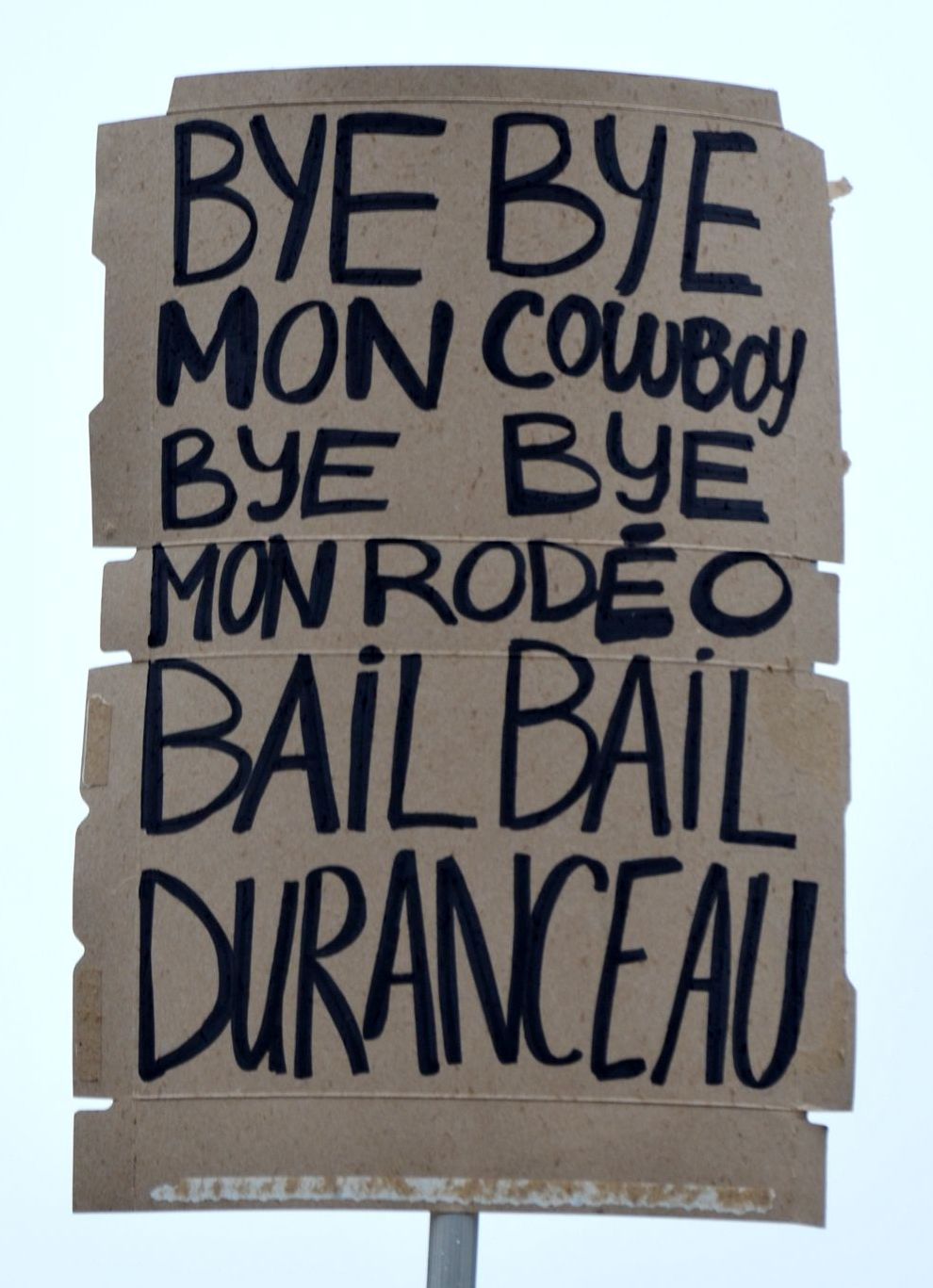

En abolissant le droit de céder son bail, le projet de loi s'attaque au dernier outil, à la dernière petite protection dont les locataires disposent pour limiter les hausses de loyer abusives, dénoncent les manifestants. Si le projet de loi est adopté, un propriétaire pourra refuser une cession de bail pour un motif « autre que sérieux ». Même la tentative de l'opposition de définir quel serait un motif « autre que sérieux » a été rejetée par France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation en commission parlementaire.

En convoquant le rassemblement du 2 décembre, le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) a écrit : « Plus qu'un simple aléas des tendances économiques, c'est à une crise d'avarice et à une pénurie d'humanité auxquelles nous faisons face. Seuls les ignorants et les menteurs prétendent que le pseudo-équilibre de l'offre et de la demande, ou l'afflux de nouveaux arrivants, ou un autre prétexte fallacieux, serait la cause de l'explosion des loyers, qui ont augmenté de 75 % au Québec depuis 2002. »

Dès le départ, le projet de loi 31 ne s'adressait pas au problème de la pénurie de logement décrié partout au Québec. Il donne plutôt une approche juridique à la négation du droit au logement en faveur des grands intérêts privés immobiliers. On se rappellera que le projet de loi légifère les cessions de bail, les évictions, les augmentations de loyer, défendu bec et ongles par la ministre Duranceau. Plusieurs se retrouvent à la rue faute de pouvoir se payer un logement; pour les femmes victimes de violence conjugale, plusieurs sont forcées de retourner à leur domicile faute de logement abordable; il y a l'insécurité de gens qui craignent un jour de se retrouver à la rue s'ils ne peuvent plus payer leur loyer, etc.

En dépit de la responsabilité du gouvernement de garantir ce

droit à tous les citoyens du Québec, le projet de loi 31 ne

résout en rien la crise du logement qui sévit au Québec

aujourd'hui. Il est un retour en arrière. Depuis des années, les

gouvernements qui se succèdent promettent la construction de

logements sociaux, affirment qu'ils font leur possible, qu'ils

comprennent les gens, que le logement est une priorité, sans

prendre les mesures pour garantir ce droit dans les faits. Les

manifestants ont réaffirmé ce droit et exprimé leur colère

envers ce projet qui aggraverait, sans contredit, la présente

crise du logement.

Journée internationale des migrants

Prise de parole à Montréal pour un statut pour toutes et tous maintenant !

Le matin du 18 décembre, sous une pluie battante, une soixantaine de travailleurs sans-papiers et leurs alliés se sont rassemblés devant le bureau de circonscription du premier ministre Justin Trudeau à Montréal pour exiger une fois de plus un statut pour tous par le biais d'un programme de régularisation très attendu qu'il s'est engagé à mettre en place il y a deux ans, et qui conduirait à la résidence permanente pour les quelque 500 000 travailleurs sans-papiers qui vivent au Canada.

L'action a été organisée conjointement par le Centre des travailleurs immigrants (CTI) et Solidarité sans frontières (SSF), en tandem avec d'autres événements qui se dérouleraient dans tout le Canada du 16 au 18 décembre, à l'appel du Réseau des droits des migrants (MRN), à l'occasion de la Journée internationale des migrants et du cinquième anniversaire de la création du MRN.

Samira Jasmin, porte-parole de SSF, a expliqué qu'elle et Mostafa Henaway, représentant du CTI, remettraient 400 lettres écrites par des personnes sans-papiers adressées au premier ministre et au ministre de l'Immigration, Marc Miller, afin de les sensibiliser à la nécessité d'un programme de régularisation menant à la résidence permanente, de sorte que personne ne soit laissé sans statut, et à l'urgence de la situation face à toutes sortes de maltraitances et de violations des droits humains.

Bien que, il y a deux ans, Justin Trudeau ait demandé à son ministre de l'immigration d'explorer les moyens de régulariser le statut des travailleurs sans papiers, plus de 500 000 travailleurs sans papiers au Canada, qui contribuent énormément aux communautés et à l'économie du pays, sont toujours sans statut. Ils attendent, travaillent dans l'économie parallèle comme main-d'oeuvre bon marché, privés de leurs droits et dans la crainte constante d'être détenus ou expulsés. Ils sont privés, ainsi que leurs familles, d'un logement décent et de soins de santé adéquats, et leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école légalement.

Un important groupe de travailleurs migrants indiens était présent au rassemblement, de même qu'une délégation d'Algériens.

« Je suis fière de tous ceux qui sont venus ici, a déclaré Samira. Nous sommes intégrés, nous parlons plusieurs langues et nous contribuons à l'économie du Canada. Nous sommes tous les mêmes, nous travaillons très fort. »

Un autre participant a parlé du trafic des êtres humains dont lui et d'autres personnes ont été victimes à Montréal, de la part d'une agence d'immigration et de placement (opérant sous le nom de Trésor) à Laval et d'une multinationale (Newrest) qui fournit des services de restauration et d'alimentation aux compagnies aériennes au Canada. À l'heure actuelle, la CTI a entamé des poursuites judiciaires à leur encontre, afin de défendre les personnes prises au piège de ce système.

Solidarité sans frontières a également informée les personnes présentes que le 14 décembre, le ministre de l'Immigration Marc Miller a promis publiquement de proposer un « programme large et complet » qui permettrait aux personnes sans papiers de demander le statut de résident permanent.

Solidarité sans frontières a ensuite demandé à chacun de

remettre les lettres qu'ils avaient préparées au représentant du

CTI, Mostafa Henaway, qui, avec Samira, sont entrés dans

l'édifice en direction de l'ascenseur. Comme il pleuvait,

beaucoup d'autres personnes sont entrées dans l'édifice en même

temps, pour attendre dans le foyer que les lettres soient

remises au personnel du bureau de la circonscription de Justin

Trudeau.

Une fois les lettres remises, tout le monde est sorti du bâtiment, Samira a expliqué que le personnel du premier ministre leur avait parlé derrière une porte vitrée et leur avait demandé de laisser les lettres sur le sol.

De nombreux participants ont remercié les deux représentants d'avoir remis les lettres en leur nom et sont repartis plus déterminés que jamais quant à la justesse de leur cause et à poursuivre la lutte jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un statut pour toutes et tous !

(Photos : LML et Solidarité sans frontières)

Les travailleurs migrants défendent un statut pour toutes et tous maintenant !

Dans le cadre des actions nationales pour exiger que le gouvernement Trudeau tienne sa promesse de régulariser le statut de tous les travailleurs migrants, l'Alliance des travailleurs migrants pour le changement a organisé une action militante à Toronto le 16 décembre. Les travailleurs migrants et leurs sympathisants se sont rassemblés devant le sapin de Noël du Nathan Phillips Square pour transmettre un message au premier ministre Trudeau et au ministre de l'Immigration, Marc Miller. Un à un, les travailleurs migrants ont parlé de leur situation et des conséquences de leur statut injuste de sans-papiers ou de travailleurs précaires, incapables de changer d'employeur, d'accéder aux soins de santé, de retourner dans leur pays d'origine, même pour faire le deuil du décès d'un parent ou pour voir leurs enfants.

Syed Hussan, directeur exécutif de l'Alliance des travailleurs migrants pour le changement, a dénoncé le gouvernement pour les expulsions en cours, 39 par jour, alors que le gouvernement a promis, et réitéré sa promesse il y a quelques jours, de régulariser tout le monde. Il a déclaré : « Il est absurde et injuste d'expulser aujourd'hui des personnes qui seront peut-être régularisées demain. » Il a souligné que depuis que la promesse a été faite, plus de 21 000 personnes ont été expulsées et a réitéré la demande de statut pour toutes et tous présentée par tous les orateurs.

Syed a expliqué l'hypocrisie et l'irrationalité des règles actuelles que les migrants doivent suivre pour obtenir le statut de résident permanent. Par exemple, le travail de la plupart des travailleurs dans le domaine de la santé et des soins à domicile, des emplois essentiels, ne peut pas être pris en compte pour l'obtention du statut de résident permanent. Des centaines de milliers de personnes sont concernées parce qu'il n'existe pas de programme fédéral permettant à la plupart d'entre elles de présenter une demande. Les étudiants étrangers se voient accorder un permis de travail d'un an lorsqu'ils obtiennent leur diplôme et doivent occuper un emploi de catégorie supérieure pendant 365 jours pour pouvoir demander le statut de résident permanent, mais comme leur permis de travail d'un an a expiré pendant ce temps, ils ne peuvent pas déposer de demande et deviennent sans papiers. Ces permis de travail ont été renouvelés trois fois, mais le gouvernement fédéral a annoncé qu'il n'y aurait plus de renouvellement à partir de la fin de l'année.

Avec beaucoup de courage, tous les orateurs ont parlé de leurs propres luttes et difficultés et ont lancé un appel pour que cesse la violation continue de leurs droits et des droits de tous les travailleurs migrants, réfugiés et étudiants internationaux.

Après les discours, la manifestation s'est déplacée vers un

carrefour très fréquenté du centre-ville où quelques-unes des

centaines de lettres ont été déposées dans une boîte aux

lettres. Les manifestants se sont engagés à poursuivre la lutte

jusqu'à ce que l'objectif d'un statut pour toutes et tous soit

atteint.

La situation des migrants aux États-Unis

La situation des migrants aux États-Unis va de mal en pis. Elle met en évidence le rôle du gouvernement américain dans les migrations en provenance ou à l'intérieur de nombreux pays, ainsi que le traitement chaotique et inéquitable de la question actuelle des migrants aux États-Unis.

Le gouvernement américain n'a jamais signé ni ratifié la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Cette convention reconnaît les droits humains des travailleurs migrants et promeut leur accès à la justice ainsi qu'à des conditions de travail et de vie humaines et légales. Elle fournit des orientations pour l'élaboration de politiques nationales en matière de migration et pour une coopération internationale fondée sur le respect des droits humains et de l'État de droit. Elle prévoit des dispositions pour lutter contre les abus et l'exploitation des travailleurs migrants et des membres de leur famille tout au long du processus de migration.

Les Américains sont très engagés dans le redressement de la situation. Aux États-Unis, des militants de Chicago ont écrit :

« Il faut notamment insister pour que la ville de Chicago ouvre les écoles vacantes pour y loger les migrants tout en les aidant à trouver un emploi et un logement stable. Et nous devons insister pour que l'administration Biden augmente l'aide aux migrants et ne réduise pas davantage le peu que le gouvernement a fait (alors qu'il dépense 0,65 $ de chaque dollar d'impôt fédéral discrétionnaire pour l'armée américaine et les guerres, comme celle contre la Russie en utilisant l'Ukraine par procuration ou la guerre contre les Palestiniens). »

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM), un bureau des Nations unies, a déclaré qu'en 2022, il y avait 281 millions de migrants dans le monde et que ce nombre augmentait, alors que plus de 60 000 d'entre eux perdent la vie chaque année dans le processus de migration.

Les déclarations de la Chicago Antiwar Coalition (CAWC) fournissent des exemples spécifiques de l'ingérence du gouvernement américain dans de nombreux pays d'Amérique latine et des Caraïbes, causant des problèmes à la population locale et augmentant le nombre déjà élevé de migrants qui se sont récemment dirigés vers les États-Unis.

Venezuela : « Comme beaucoup le savent, le gouvernement des États-Unis a été très dur avec le Venezuela – avec des tentatives de coups d'État, le vol de milliards, le sabotage, la menace d'une intervention militaire et des sanctions en raison de leur structure politique, qui comprend la démocratie participative et l'autodétermination dans les zones locales et qui ne renonce pas à leur alliance avec d'autres pays d'Amérique latine qui s'opposent à l'impérialisme américain, comme Cuba ou le Nicaragua.

« Avec les 169 milliards de dollars perdus à cause des attaques des États-Unis, le Venezuela aurait pu payer la totalité de sa dette extérieure, qui s'élève à 110 milliards de dollars. Ou disposer de suffisamment de ressources pour importer des aliments et des médicaments pendant 45 ans, et ne pas avoir subi la perte de 40 000 vies à cause du manque de fournitures de soins de santé. »

Cuba : « Le gouvernement américain a interdit la plupart des exportations vers Cuba à partir de 1960, avant que le président Kennedy n'impose un blocus économique, commercial et financier plus complet à Cuba en 1962. Ce blocus s'est poursuivi sous dix présidents, républicains et démocrates. Le dernier rapport de Cuba aux Nations unies indique que les dommages cumulés causés par le blocus s'élèvent à 147 853 300 000 dollars. Joe Biden poursuit la tradition anti-cubaine de rendre service à la classe dirigeante. Il a signé des prolongations de la Loi sur le commerce avec l'ennemi, poursuivant toutes les sanctions qui ont été imposées à Cuba par Donald Trump et d'autres présidents, et a ajouté de nouvelles sanctions, ignorant même l'appel de 114 membres de la Chambre des représentants des États-Unis à lever les sanctions américaines qui empêchent la livraison de nourriture, de médicaments et d'autres formes d'aide humanitaire à Cuba. »

Salvador : « Historiquement, au milieu des années 1800, le Salvador dépendait de l'exportation de l'indigo, puis, lorsque ce marché a disparu, il s'est principalement tourné vers la production de café, de canne à sucre et de coton. Une grande partie de cette production et des chemins de fer pour le transport appartenait à des investisseurs américains et britanniques. L'appropriation des terres pour ces cultures a conduit le gouvernement salvadorien à attaquer et à détruire les terres communales des autochtones et d'autres populations. Les soulèvements autochtones ont été réprimés avec l'aide d'armes américaines fournies au gouvernement salvadorien. Il en a été de même pour d'autres soulèvements pendant plus d'un siècle.

« Le gouvernement du Salvador était dominé par une classe dirigeante qui travaillait avec les États-Unis. Ceux-ci ont cessé d'être des exportateurs de produits agricoles pour devenir huit conglomérats qui se concentraient sur les montages financiers. Les entreprises américaines ont joué un rôle en insistant pour que les Salvadoriens utilisent des produits agricoles américains. De nombreuses personnes qui travaillaient dans les plantations ont perdu leur emploi.

« De 1980 à 1993, les États-Unis se sont activement opposés au Front Farabundo Marti de libération nationale (FMLN) et à sa lutte pour s'emparer du pouvoir politique. Les militaires et les escadrons de la mort soutenus par les États-Unis ont été responsables de la mort de 80 000 Salvadoriens. La dévastation et la pauvreté se sont intensifiées.

« En 2006, le Salvador a adhéré à l'accord de libre-échange entre la République dominicaine, l'Amérique centrale et les États-Unis (CAFTA-DR), qui a renforcé la domination des entreprises américaines. Le fait que les produits industriels et commerciaux américains entrent au Salvador en franchise de droits a empêché l'industrie locale de les concurrencer. Les États-Unis ont insisté sur ce point malgré les vives protestations des syndicalistes, des fermiers et d'autres personnes qui savaient que cela les appauvrirait encore plus. Puis, en 2014, les États-Unis ont insisté pour que le gouvernement salvadorien mette fin à tout soutien aux semences de maïs et de haricots produites localement, et favorise au contraire les semences importées des États-Unis. »

Honduras : « Les États-Unis ont également joué un rôle important dans la dévastation et l'appauvrissement d'un grand nombre de personnes au Honduras. Par exemple, Samuel Zemurray, qui a fait fortune dans le commerce de la banane et est devenu président de la United Fruit Company, l'entreprise fruitière la plus influente au monde à l'époque, s'est immiscé dans la politique hondurienne. En 1911, il a travaillé avec un ancien président hondurien, Bonilla, et le général américain Lee Christmas pour instiguer un coup d'État et créer une 'république de bananes'. Ce coup d'État a été réalisé avec la participation de l'armée américaine.

« En 2005, le Honduras a adhéré à l'Accord de libre-échange entre l'Amérique centrale et les États-Unis (CAFTA) malgré les protestations des syndicats et des agriculteurs locaux qui craignaient d'être concurrencés par les grands producteurs américains. Rapidement, le Honduras est passé du statut d'exportateur net de produits agricoles à celui d'importateur net, ce qui a entraîné la perte d'emplois pour les petits exploitants agricoles et une augmentation de l'exode rural.

« Le gouvernement des États-Unis, sous la direction du président Barack Obama et de la secrétaire d'État Hillary Clinton, a soutenu le coup d'État militaire qui a renversé le président démocratiquement élu soutenu par la population, José Manuel Zelaya, en juin 2009. Le gouvernement américain a soutenu les régimes qui lui ont succédé et maintient une base militaire au Honduras.

« Le Guatemala possède de nombreuses richesses qui pourraient le rendre prospère – si ces richesses n'étaient pas volées par plus de 200 entreprises américaines et autres sociétés étrangères, et pour le bénéfice d'investisseurs et de la riche classe dirigeante du Guatemala. Ces entreprises sont actives dans l'industrie manufacturière, l'agriculture, l'exploitation et le forage miniers, ainsi que dans les services. »

« Un autre domaine de responsabilité des États-Unis est la situation des gangs violents au Salvador ainsi que la présence croissante des gangs au Honduras et au Guatemala. Cela commence par le fait que le gouvernement américain ne s'occupe pas des conditions sociales et économiques aux États-Unis, ce qui a donné naissance à des gangs en quête d'argent et de contrôle de leur vie. Le gouvernement américain a égoïstement déplacé une partie de ce problème vers d'autres pays... en déportant les membres des gangs qui créent alors un climat de contrôle des gangs, de la criminalité et de la violence parmi les habitants de ces pays. C'est particulièrement vrai pour les jeunes Salvadoriens qui sont venus aux États-Unis pour échapper à la guerre civile, ont formé des gangs pour se défendre contre d'autres gangs et ont été déportés en grand nombre au Salvador.

« L'administration Biden tente de repousser les attaques selon lesquelles elle serait laxiste à l'égard des immigrants qui entrent aux États-Unis. Elle parle de s'attaquer aux 'racines du problème'. Mais elle ne s'attaque pas sérieusement aux inégalités causées par le système capitaliste. Par ailleurs, de nombreux migrants vivent toujours dans la misère au sud de la frontière mexicaine, dans l'espoir d'être autorisés à entrer aux États-Unis après en avoir été refoulés.

« Bien que certains prétendent que l'administration Biden crée des 'frontières ouvertes', elle continue d'expulser rapidement la plupart des personnes qui arrivent à la frontière sud, y compris 40 % des familles et 90 % des adultes célibataires. »

Le US Citizenship Act (Loi sur la citoyenneté américaine) de 2021 prévoit un parcours de huit ans vers la citoyenneté pour la plupart des quelque 11 millions d'immigrants vivant sans papiers aux États-Unis et appelle à l'utilisation de technologies supplémentaires pour sécuriser la frontière méridionale. Le sénateur Bob Menendez soutient ce projet parce que les 11 millions d'immigrants sont des « travailleurs essentiels qui ne doivent pas être laissés pour compte ».

« Cette affaire brûlante s'inscrit dans un contexte où la classe dirigeante américaine a usé et abusé des immigrants depuis les premiers jours du pays. Avant cela, les colonies britanniques ont été établies sur une base raciste et lucrative contre les Amérindiens et d'autres.

« La nature raciste de la classe dirigeante américaine à l'égard des immigrants est illustrée par le Naturalization Act (Loi sur la naturalisation) de 1790. Cette loi n'autorise que les personnes blanches libres et de 'bonne moralité' ayant vécu aux États-Unis pendant deux ans à demander la citoyenneté. Sans citoyenneté, les résidents non blancs se voyaient refuser les protections constitutionnelles de base, notamment le droit de vote, le droit de propriété ou le droit de témoigner devant les tribunaux.

« Ensuite, le Chinese Exclusion Act (Loi sur l'exclusion des Chinois) de 1882 a suspendu l'immigration chinoise pendant dix ans et déclaré les immigrants chinois inéligibles à la naturalisation, alors que depuis les années 1850, les immigrants chinois étaient nécessaires en tant que main-d'oeuvre bon marché pour les travaux risqués de construction des chemins de fer transcontinentaux, le travail dans les mines d'or, les travaux agricoles et le travail en usine, en particulier dans l'industrie de l'habillement.

« En 1907, en raison de préjugés en Californie selon lesquels un afflux de travailleurs japonais ferait perdre des emplois agricoles aux travailleurs blancs et ferait baisser les salaires, l'immigration a été restreinte.

« L'Immigration Act (Loi sur l'immigration) de 1917 a instauré une obligation d'alphabétisation pour les immigrants entrant dans le pays et a mis un terme à l'immigration en provenance de la plupart des pays asiatiques.

« L'Immigration Act (Loi sur l'immigration) de 1924 a limité le nombre d'immigrants autorisés à entrer aux États-Unis chaque année par le biais de quotas de nationalité qui favorisaient l'immigration en provenance des pays d'Europe du Nord et de l'Ouest et excluaient totalement les immigrants d'Asie, à l'exception des Philippines, qui étaient alors une colonie américaine. En 1924, la patrouille frontalière des États-Unis a été créée.

« La pénurie de main-d'oeuvre pendant la Deuxième Guerre mondiale a incité le gouvernement américain à lancer le programme Bracero, qui permettait aux travailleurs agricoles mexicains d'entrer temporairement aux États-Unis. Ce programme a duré jusqu'en 1964. »

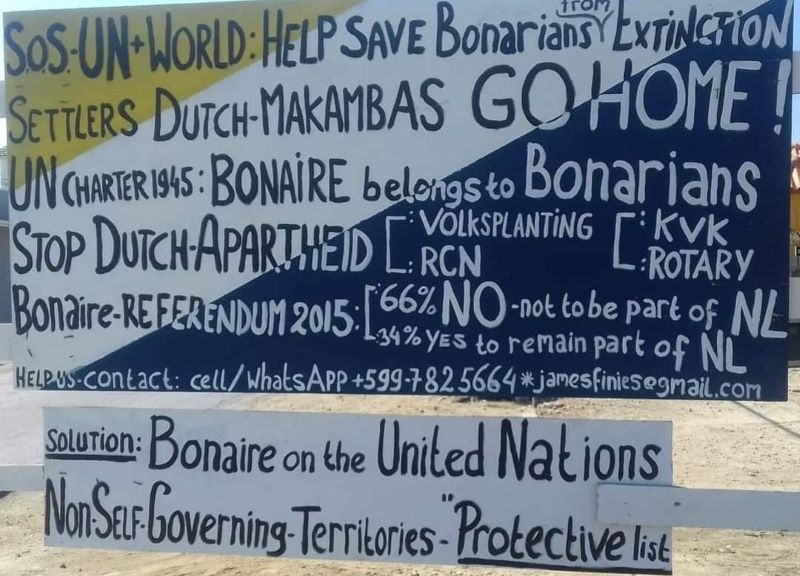

Bonaire

Le peuple de Bonaire lutte fermement pour son droit à l'autodétermination!

Bonaire est la petite île à l'est de Curaçao, au nord du

Venezuela.

La lutte du peuple de Bonaire pour son droit à l'autodétermination gagne en ampleur depuis que l'île a été annexée et intégrée dans la constitution hollandaise en tant que « municipalité spéciale à l'intérieur des Pays-Bas » le 10 octobre, 2010, avec des droits inégaux et sans le consentement du peuple de Bonaire, subordonné au régime colonial de La Haye, Pays-Bas.

Bonaire fait partie du groupe des îles Sous-le-vent, aussi appelées îles ABC pour Aruba, Bonaire et Curaçao, dans les Petites Antilles. Elle est située à 41 kilomètres à l'est de Curaçao et à 88 kilomètres au nord-est des côtes du Venezuela. Sa population en 2019 était de 20 104 habitants et serait aujourd'hui de près de 24 000. Deux langues y sont parlées : le néerlandais et le papiamentu, une langue créole des Antilles néerlandaises. Avec Haïti, ils sont les seuls peuples des Antilles à avoir une langue qui a survécu à la colonisation (comme le créole), tandis que les peuples de la Martinique, de Sainte-Lucie et de la Dominique continuent de se battre pour obtenir le statut de « langue officielle » pour leurs propres langues kréyol.

La période coloniale néerlandaise a commencé en 1636, lorsque les Hollandais ont chassé les Espagnols, qui avaient commencé à coloniser l'île au début du XVIe siècle. En 1954, Bonaire est devenue un territoire membre de la Fédération des Antilles néerlandaises (comprenant Curaçao, Aruba, Saint-Martin, Bonaire, Saba et Saint-Eustache), qui, collectivement, ont formé l'État du Royaume des Pays-Bas. La « Loi du 10 octobre 2010 » a dissous la Fédération et a créé deux nouveaux États indépendants au sein du Royaume des Pays-Bas, Curaçao et Saint-Martin, chacun ayant le statut de « pays constitutif » au sein du royaume. Aruba a reçu le statut particulier en 1986. Bonaire, Saba et Saint-Eustache ont reçu le statut de municipalités à statut particulier.

En les intégrant ainsi, les Pays-Bas imposent leurs lois et leurs conditions au peuple bonairien et selon leurs plans de domination. Les Bonairiens s'opposent foncièrement à ces arrangements qui les privent, eux, leurs représentants et leurs députés, de tout pouvoir sur le développement de l'île et qui vont à l'encontre de leurs intérêts et de ceux des peuples de la région. Par exemple, le port de Bonaire a été modernisé sous la gouverne des Pays-Bas, membres de l'OTAN, pour le transformer en un port militaire utilisé par l'armée américaine comme point d'appui pour menacer le Venezuela d'intervention.

Le Bonairien James Finies a refusé d'accepter cette annexion illégale et a abandonné sa carrière professionnelle de banquier pour faire campagne contre cette illégalité en protestant devant les bureaux du gouvernement et du gouverneur des Pays-Bas à Bonaire pendant 222 jours consécutifs, refusant de rentrer chez lui, afin de forcer un référendum. Après avoir attiré l'attention du monde entier, un référendum a été accordé en décembre 2015. La question était : « Êtes-vous d'accord avec le statut actuel, qui est directement lié aux Pays-Bas ? Oui ou non ? ».

Pendant le référendum, la Hollande a entre autres fait rentrer des ressortissants hollandais et leur a donné le droit de vote après 3 mois de résidence. Malgré ces manoeuvres, 66 % des citoyens ont voté non et ont rejeté l'annexion et le statut illégaux actuels. Ce résultat a été ratifié au parlement bonairien comme décision légale et démocratique du peuple.

James Finies a passé 222 jours (24 heures par jour) devant les

bureaux du gouvernement hollandais à Bonaire pour exiger un

référendum.

Le gouvernement néerlandais a ignoré le choix du peuple au référendum. Des centaines de lettres à différents paliers de gouvernement aux Pays-Bas ont été envoyées sans succès. Nos Kier Boneiru Bek (NKBB – Nous voulons que Bonaire nous revienne !) a alors été fondé par James Finies. L'organisation soutenue par la population a entrepris une mission internationale pour faire avancer sa cause.

En 2016, sans rendez-vous préalable, James Finies, Mme Davika Bissessar, présidente de l'Organisation des droits de l'homme de Bonaire, et de nombreux Bonairiens se sont rendus au siège des Nations unies à New York. James Finies a pris la parole lors de la réunion du Comité spécial sur la décolonisation des Nations unies (C24) le 22 juin 2016. Il a dénoncé les atrocités néerlandaises contre son peuple, telles que la violation de la Charte des Nations unies et du droit international. Après sa présentation, le groupe a rencontré plus de 20 missions d'ambassadeurs du C24 à l'ONU.

L'intervention de James Finies a permis de rendre public le sort de son peuple. Il a été recommandé que Bonaire soit inscrit sur la liste des territoires non autonomes des Nations unies (UN NSGT)[1]. Un rapport détaillé sur les atrocités commises par les Pays-Bas a aussi été publié par NKBB afin qu'une organisation reconnue par l'ONU puisse enquêter de manière indépendante[2]. Une vidéo a aussi été préparée sur les violations des droits de l'homme et les atrocités commises par les Pays-Bas contre le peuple bonairien[3].