|

|

Supplément Numéro 1520 avril 2019 D'importants anniversaires •

58e anniversaire de la défaite de l'invasion américaine

|

|

|

Le gouverneur militaire américain de la Corée, John Reed Hodge, a informé les représentants du Congrès américain que « Jeju était une véritable région communale qui est contrôlée de façon pacifique par le Comité du peuple ». Malgré tout, il a commandé à trois officiers militaires américains (entre autres) — le colonel Harley E. Fuller, le capitaine John P. Reed, et le capitaine James Hausman — de conseiller et de coordonner la campagne d' « extermination » et de « terre brûlée ». Ces Coréens qui avaient collaboré avec les occupants japonais honnis s'étaient maintenant mis au service des forces constabulaires et policières coréennes entraînées par les Américains. Des unités paramilitaires de droite devinrent un élément sanguinaire de l'appareil de sécurité de Rhee. Des conseillers américains accompagnaient toutes les forces constabulaires et policières coréennes (ainsi que d'autres unités de la RDC après 1948) dans leurs campagnes au sol. Des pilotes américains pilotaient des C-47 pour le transport de troupes, d'armes et d'équipement de guerre, tout en dirigeant à l'occasion des frappes. Des officiers de renseignement américains fournissaient des renseignements sur une base quotidienne. De surcroît, des bâtiments de guerre de la marine américaine comme le USS Craig ont bloqué et procédé au bombardement de l'île, pour entraver l'arrivée des forces d'opposition additionnelles et des approvisionnements dans l'île, tout en empêchant les insulaires en proie au désespoir de fuir par bateau.

Le successeur de Hodge, le général William Roberts, avait déclaré qu'il était « de la plus haute importance » que les dissidents « soient détruits le plus tôt possible ». L'organisation de répression japonaise, la « ligue nationale d'orientation » (Bo Do Yun Maeng), a été consolidée par le régime Rhee. Elle avait servi à identifier de façon systématique tout Coréen qui s'était opposé à l'occupation du régime japonais et maintenant elle servait à identifier tous ceux qui s'opposaient de facto au règne sanguinaire des États-Unis et de Rhee. Des milliers de personnes ont été tuées, emprisonnées et torturées, et plusieurs d'entre elles ont été jetées à la mer.

Quelques uns des légions d'enfants devenus

orphelins suite au massacre de Jeju, qu'on voit ici en train de fuir

vers un lieu sûr

Le gouverneur

de Jeju à l'époque avait reconnu que la répression

des 300 000 résidents de l'île avait eu comme

conséquence que près de 60 000 insulaires

avaient été tués tandis que 40 000

d'entre eux s'étaient enfuis par bateau au Japon. C'est ainsi

qu'un tiers de ses résidents ont été soit

tués ou se sont enfuis pendant la

campagne d'« extermination ». Près

de 40 000 maisons ont été détruites

et 270 des 400 villages ont été rasés.

Un des acolytes de Roberts, le colonel Rothwell Brown, soutenait que

les

insulaires n'étaient que « des fermiers et pêcheurs

ignorants, sans éducation », un piètre

prétexte pour justifier la répression de

ceux qui, selon Brown, avaient refusé de reconnaître la

« supériorité » de l'« American

Way ».

Le secrétaire d'État américain, Dean Acheson, et le responsable de la Planification politique du département d'État, George Kennan, ont avoué en 1949 que la suppression de la menace interne en Corée du sud (c'est-à-dire l'attachement passionné des Coréens à l'autodétermination), en collaboration avec la CIA nouvellement créée, avait été déterminante à la préservation du pouvoir de Rhee et au succès assuré de la politique mondiale d'endiguement des États-Unis. La révolution chinoise de 1949 était un autre élément qui rendait nécessaire la répression des Coréens et de leur grand attachement à l'autodétermination indispensable au succès de la Guerre froide émergente. Ces efforts étaient accompagnés d'efforts semblables des États-Unis en Europe où les opérations clandestines de la CIA avaient réussi à écraser les mouvements socialistes au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.

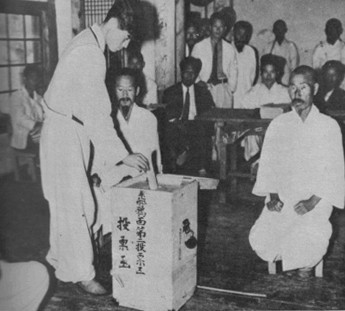

La résistance des insulaires de Jeju a

inspiré des soulèvements similaires sur la

péninsule, qui ont été réprimés de

manière aussi brutale par les forces appuyées par les

États-Unis, au nom de contenir le communisme. Ici sont

représentés des scènes de répression

à Jeju en 1948.

L'étude de 1949-1950 du Conseil de

sécurité nationale, le NSC-68, a élaboré

les visées des États-Unis d'un système politique

mondial « favorable à un environnement mondial où

peut survivre et s'épanouir le système

américain ».

La Guerre de Corée qui a duré de

juin 1950 à juillet 1953 était une expression

à une

autre échelle de la lutte de 1948-1950 des insulaires de

Jeju pour préserver leur autodétermination du

règne tyrannique de Rhee appuyé par les États-Unis

et de son groupe restreint de riches concitoyens. Fait peu connu, la

division de la Corée de 1945 imposée par les

États-Unis contre la volonté de la vaste majorité

des Coréens a été la

cause première de la Guerre de Corée qui a

éclaté cinq ans plus tard. La guerre a détruit par

bombardement la plupart des villes et villages au nord du 38e

parallèle et plusieurs villes et villages au sud, et par

conséquent quatre millions de Coréens ont

été tués - trois millions (un tiers) de

résidents vivant au nord et un million vivant au sud,

en plus du meurtre d'un million de Chinois. Il s'agit d'un crime

international de proportions effarantes qui est toujours non reconnu

même s'il a fait cinq millions de victimes et

séparé de façon permanente dix millions de

familles coréennes.

Récupération de restes humains

découverts dans une fosse commune près de

l'aéroport

de l'île de Jeju, en 2008

Suite à la Guerre de Corée, Dean Acheson en est arrivé à la conclusion que « la Corée nous a sauvés », puisqu'elle avait permis aux États-Unis de mettre en oeuvre la stratégie impérialiste apocalyptique décrite dans le NSC-68. En Corée, la réalité est que les États-Unis ont imposé un gouvernement dictatorial après l'autre pendant 50 ans, longtemps après le départ forcé de Rhee en 1960, à l'âge de 85 ans. Depuis 1953, les États-Unis et la Corée du sud vivent en vertu d'un Traité de défense mutuelle, une entente sur le statut des forces et un commandement de forces combinées dirigé par un général américain à quatre étoiles. En réalité, en dépit des prétentions contraires, la Corée n'a jamais assumé sa souveraineté depuis la division imposée de la péninsule par les États-Unis en 1945. Les États-Unis ont eu jusqu'à 100 bases militaires et près de 50 000 soldats sur le territoire coréen, et encore aujourd'hui, ils ont une douzaine de bases et 28 000 soldats stationnés en Corée. Pendant des décennies, les États-Unis ont entretenu leur principal champ de bombardement asiatique dans le sud de Séoul. [...]

(Traduit de l'anglais par LML. Photos: US National Archives, Yang Jo Hoon, D.H. Song, kayakeurs contre la guerre)

76e anniversaire du soulèvement héroïque du ghetto de Varsovie

Défi et

résistance organisée

contre le nazisme aux heures les plus sombres

Le soulèvement du ghetto de Varsovie (peintre inconnu)

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la résistance contre les nazis a été organisée dans de nombreux ghettos de l'Europe orientale alors que le peuple armé d'armes de contrebande et d'armes faites à la main a combattu pour la liberté jusqu'à la mort. Entre 1941 et 1943, plus de 100 unités de résistance juives ont été formées par les mouvements de résistance clandestins. Le soulèvement armé du ghetto de Varsovie est l'exemple le plus connu de la résistance armée des juifs contre les nazis. Ce soulèvement a eu lieu du 19 avril au 16 mai 1943, lorsque les habitants du ghetto juif de Varsovie, en Pologne occupée par les nazis, se sont soulevés contre les déportations vers les camps d'extermination.

|

|

Les nazis ont créé des ghettos dans les villes de l'Europe orientale qu'ils occupaient. Le ghetto de Varsovie était le plus grand de Pologne, établi peu après l'invasion des Allemands en septembre 1939. Plus de 400 000 juifs à Varsovie, la capitale de la Pologne, étaient confinés dans une zone de 2,5 kilomètres carrés. En novembre 1940, ce ghetto était entouré d'un mur de plus de trois mètres de haut, surmonté de barbelés, et étroitement surveillé pour empêcher les mouvements entre le ghetto et le reste de Varsovie. Les nazis contrôlaient le ravitaillement et la quantité de nourriture qui entraient dans le ghetto et les maladies et la famine tuaient des milliers de gens chaque mois.

Pendant l'occupation nazie de la Pologne, plus de 250 000 juifs du ghetto de Varsovie ont été déportés ou tués.

En juillet 1942, Heinrich Himmler, chef du corps paramilitaire nazi Schutzstaffel (la SS), ordonna que les juifs soient « réinstallés » et déportés vers les camps d'extermination. On a dit aux juifs qu'ils étaient transférés dans des camps de travail ; cependant, on a su rapidement dans le ghetto que la déportation vers les camps signifiait la mort. Deux mois plus tard, 265 000 juifs avaient été déportés du ghetto de Varsovie au camp d'extermination de Treblinka et plus de 20 000 autres avaient été envoyés dans des camps de travail forcé ou massacrés dans le ghetto pendant les opérations de déportation.

Il restait environ 55 000 à 60 000 juifs dans le ghetto de Varsovie. Quand les informations de massacres au centre d'extermination de Treblinka parvinrent au ghetto, un groupe de survivants, pour la plupart des jeunes, a formé une organisation connue sous le nom polonais de Zydowska Organizacja Bojowa, l'Organisation juive de combat (OJC). L'OJC a émis une proclamation appelant le peuple juif à résister à être conduit de force au point de transfert et embarqué dans les wagons de marchandises. Le 18 janvier 1943, lorsque les nazis entrèrent dans le ghetto pour reprendre les déportations vers les camps, une unité de l'OJC, armée d'armes introduites clandestinement par la résistance polonaise antinazie, leur a tendu une embuscade. Après quelques jours, les troupes ont reculé et les nazis ont suspendu les déportations du ghetto de Varsovie pour les prochains mois. Cette petite victoire a inspiré les combattants du ghetto à se préparer à la résistance future. L'OJC a été élargie pour incorporer des membres d'organisations politiques clandestines. Les forces de la résistance polonaises ont fourni un entraînement, des armements et des explosifs. Mordechaj Anielewicz, âgé de 23 ans, a été nommé commandant. L'organisation de combat a été unifiée, des stratégies ont été planifiées, des bunkers souterrains, des tunnels et des passages sur les toits ont été construits. Les juifs du ghetto de Varsovie se sont préparés à se battre jusqu'à la mort.

Le 19 avril 1943, Himmler envoya des troupes

SS sous le commandement du général SS Juergen Stroop pour

continuer les déportations. Mais la population du ghetto ne se

présenta pas aux déportations. Au lieu de cela, les

organisations de combat du ghetto s'étaient barricadées

à l'intérieur de bâtiments et de bunkers,

prêts à

résister aux Allemands. Sept cent cinquante combattants, en

infériorité numérique et d'armement, ont combattu

les nazis lourdement armés et bien entraînés.

Après trois jours, les Allemands ont commencé à

brûler le ghetto, bâtiment par bâtiment, pour forcer

les juifs à sortir de leurs cachettes. La résistance

s'est poursuivie alors que les Allemands,

avec leurs auxiliaires, des chars et de l'artillerie lourde,

réduisaient le ghetto en décombres, bloc par bloc,

détruisaient les bunkers où de nombreux habitants

étaient cachés. Ce n'est que le 16 mai que la

révolte fut écrasée et que le ghetto tomba sous le

contrôle des nazis. Ce jour-là, comme un ultime acte de

vengeance, les Allemands ont

détruit la Grande Synagogue de Varsovie.

La Grande Synagogue de la rue Tomackie à Varsovie, construite entre 1872 et 1878, fut détruite par les nazis le 16 mai 1943.

Dans son rapport après la destruction du ghetto, le général Stroop écrit que 56 065 juifs avaient été capturés ; de ce nombre, 7 000 ont été déportés au centre d'extermination de Treblinka, et les autres ont été envoyés dans des camps de travail forcé et au camp de Majdanek. On estime que les Allemands ont perdu plusieurs centaines d'hommes dans le soulèvement. Plusieurs des résistants ont réussi à s'échapper du ghetto et à rejoindre des groupes partisans dans les forêts autour de Varsovie.

Le soulèvement du ghetto de Varsovie a

inspiré des soulèvements des camps d'extermination et des

ghettos dans toute l'Europe orientale occupée par les nazis.

Le 2 août 1943, 1 000 prisonniers juifs de

Treblinka se sont emparés d'armes à l'armurerie du camp

et se sont soulevés. Même si beaucoup ont

été repris et

exécutés, plusieurs centaines de détenus se sont

évadés.

Portrait de groupe de membres du détachement de Kalinine (partie

du

groupe de 1200 partisans juifs de Touvia Bielski) en mission de

garde à

un aéroport dans la forêt de Naliboko en Pologne

Yitzhak Zuckerman, un des dirigeants du soulèvement du ghetto de Varsovie, a souligné plus tard son importance : « Je ne pense pas qu'il y ait un réel besoin d'analyser l'insurrection en termes militaires. C'était une guerre de moins de mille personnes contre une puissante armée et tout le monde savait comment cela allait se terminer. Ce n'est pas un sujet à étudier dans une école militaire, ni les opérations, ni la tactique. Ce serait un sujet majeur dans une école qui s'intéresserait à l'esprit humain. La véritable importance du mouvement était dans la force montrée par la jeunesse juive, après des années d'avilissement, qui l'a poussée à se soulever contre ses destructeurs, et à décider quelle mort elle choisirait : Treblinka ou le soulèvement. Je ne sais pas s'il existe une norme pour mesurer cela. »[1]

Note

1. Barbara Harshav, ed., trans., A Surplus of Memory : Chronicle of the Warsaw Ghetto Uprising, (Berkeley, Los Angeles, Oxford : University of California Press, 1993), p. xiii.

(Photos : Yad Vashem Archive, Jewish Partisan Educational Foundation)

Zog Nit Keynmol,

hymne yiddish

du mouvement des partisans juifs

Unité de partisans juifs près de Krasnik

en Pologne vers 1943

Hirsh Glick, jeune poète et partisan du ghetto de Vilnius, a composé cette chanson en 1943, inspirée par les nouvelles du soulèvement du ghetto de Varsovie. La chanson est écrite sur la musique de la chanson soviétique « Ce ne sont pas des nuages, mais l'orage » des compositeurs soviétiques Dmitri et Danil Pokrass. Cette chanson est devenue l'hymne emblématique du mouvement de résistance.

Pour entendre la chanson interprétée en

yiddish par Paul Robeson lors du Concert de 1949 à Moscou,

cliquez ici.

Zog Ni Keynmol (Nous sommes là)

Quand les jours bleus sont écrasés sous un ciel bas,

L'heure viendra, que nous avons tant espérée,

Frappant le sol, nos pas diront : Nous sommes là !

L'heure viendra, que nous avons tant espérée,

Frappant le sol, nos pas diront : Nous sommes là !

Des palmiers verts jusqu'aux lointains pays neigeux,

Nous sommes là ! Le coeur en peine et douloureux,

Où notre sang, goutte après goutte, fut semé,

Notre courage et notre force vont germer.

Où notre sang, goutte après goutte, fut semé,

Notre courage et notre force vont germer.

Soleil futur tu embellis le jour présent,

Hier est l'ombre où disparaîtront nos tyrans,

Si le soleil se perd avant le jour levant,

Tel un appel d'âge en âge soit notre chant.

Si le soleil se perd avant le jour levant,

Tel un appel d'âge en âge soit notre chant

Il fut écrit, ce chant, par le sang, par le feu,

Ce n'est pas le chant d'un oiseau dans le ciel bleu,

Quand tout brûlait, parmi les murs qui s'écroulaient,

Fusil en main mon peuple a chanté ces couplets.

Quand tout brûlait, parmi les murs qui s'écroulaient,

Fusil en main mon peuple a chanté ces couplets.

Ne dis jamais que tu vas de ton dernier pas,

Quand les jours bleus sont écrasés sous un ciel bas,

L'heure viendra que nous avons tant espérée,

Frappant le sol nos pas diront : Nous sommes là !

L'heure viendra que nous avons tant espérée,

Frappant le sol nos pas diront : Nous sommes là !

(Pour voir les articles individuellement, cliquer sur le titre de l'article.)

Lisez Le

Marxiste-Léniniste

Site web: www.pccml.ca

Courriel: redaction@cpcml.ca