|

|

Supplement Numéro 9913 avril 2019 •

80e anniversaire de la fin de la guerre civile en Espagne

• 100e anniversaire du massacre de Jallianwala Bagh au Pendjab

|

|

|

Le 1er avril 2019 marque le 80e anniversaire de la fin de la guerre civile espagnole, au cours de laquelle les forces populaires, les forces loyalistes républicaines, représentées par le Front populaire démocratiquement élu, ont combattu les forces fascistes « nationalistes » dirigées par le général Francisco Franco.

Les forces réactionnaires de Franco, mises en

échec par les milices ouvrières, ont sollicité

l'aide de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste, lesquelles ont

acquiescé en violation d'un accord de non-intervention de 1936.

Les gouvernements comme ceux de la Grande-Bretagne, de la France et du

Canada étaient opposés à fournir de l'aide au

gouvernement

républicain d'Espagne pour des raisons

intéressées. Dans le cas du Canada, il a refusé de

soutenir le gouvernement républicain sous prétexte de

« neutralité », mais en réalité

c'était pour favoriser les cercles dirigeants canadiens dont les

intérêts commerciaux seraient favorisés par un

gouvernement fasciste. La signature par la France et la Grande-Bretagne

du pacte de non-intervention a effectivement empêché le

gouvernement républicain de leur acheter des armes pour se

défendre. Entre-temps, de grandes sociétés

pétrolières et automobiles des États-Unis ont

fourni à Franco des stocks substantiels de carburant et de

véhicules à des conditions très avantageuses.

Seuls le Mexique et l'Union soviétique étaient aux

côtés de l'État républicain, alors que

l'Union soviétique n'avait aucun lien diplomatique officiel avec

l'Espagne à cette époque. Au début de la guerre,

l'Union soviétique a envoyé du pétrole, des

vêtements et d'autres fournitures non militaires,

financées par des collectes sur le lieu de travail dans toute

l'Union soviétique. Plus tard durant la guerre, les

Soviétiques enverraient des troupes et des armes. Le Parti

communiste et la presse soviétiques ont dirigé des

campagnes de masse et des manifestations rassemblant le peuple

derrière le slogan adressé au peuple espagnol : «

N'oubliez pas que vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous.

» J.V. Staline a déclaré dans un

télégramme adressé au Parti communiste espagnol :

« La libération de l'Espagne de l'oppression de la

réaction fasciste n'est pas une affaire privée des

Espagnols, mais la cause commune de l'entière humanité

progressiste. »[1]

C'est dans cet esprit que la lutte de l'Espagne contre la

réaction fasciste était la lutte de l'humanité,

que les forces populaires d'Espagne ont reçu l'appui de

volontaires antifascistes du monde entier. Des dizaines de milliers de

travailleurs, de

syndicalistes et d'étudiants de gauche se sont mobilisés

et sont partis combattre en Espagne. Le nombre des combattants

étrangers qui ont combattu dans ce qui est devenu

les Brigades internationales est estimé

à 40 000 ; ces volontaires venaient de 53 pays.

En plus du soutien de l'Union soviétique, cela comprenait entre

autres des contingents de France (9 000 personnes), d'Allemagne (4

000), de Pologne (3 000), d'Italie (3 000), des

États-Unis

(2 800), de Grande-Bretagne (2 500), du Canada (1 600),

du Costa Rica, d'Albanie, de Grèce,

de Cuba, d'Argentine, de Finlande, d'Irlande, d'Afrique du Sud, de

Bulgarie et de Chine.

Les forces républicaines se sont battues héroïquement malgré les difficultés. La guerre civile, qui a fait plus de 500 000 morts, s'achève avec la prise du pouvoir par Franco le 1er avril 1939. La lutte du peuple espagnol contre la dictature fasciste de Franco s'est poursuivie sans relâche jusqu'à la mort de Franco en 1975.

Le Bataillon Mackenzie-Papineau

Le Bataillon Mackenzie-Papineau et le Dr. Norman

Bethune,

éminents volontaires

canadiens de la guerre civile espagnole

En 1936, les Canadiens et les Québécois ont pris place avec courage aux côtés des peuples d'Espagne et de nombreux pays du monde pour combattre les fascistes en Espagne. Ils ont formé le bataillon Mackenzie-Papineau de la 15e brigade de l'armée républicaine, un fier contingent des forces républicaines.

Les combattants du bataillon venaient de partout au Canada et au Québec et étaient presque tous issus de la classe ouvrière. Mille cinq cent quarante-six personnes se sont portées volontaires, un nombre important d'entre elles étant nées en Europe et les deux plus grands groupes étant les Finlandais et les Ukrainiens. Le Parti communiste et le Comité d'aide à la démocratie espagnole ont commencé à organiser des volontaires à l'automne 1936 et, en avril 1937, environ 500 personnes s'étaient enrôlées.

Alors que la majorité du peuple canadien appuyait les forces populaires en Espagne, les cercles dominants au Canada déclarèrent le Canada « pays neutre » dans cette guerre, avec comme conséquence de laisser le champ libre aux fascistes et à leurs alliés allemands et italiens pour attaquer le peuple espagnol. En se joignant aux Brigades internationales et en les appuyant, les Canadiens ont défié les cercles dirigeants et se sont opposés à ce crime contre la paix.

L'appui du premier ministre du Canada, Mackenzie King, à Franco n'a pas été une surprise. Admirateur d'Hitler et de Mussolini, il était un anticommuniste enragé. Lors de sa visite en Allemagne en juin 1937, alors que les nazis combattaient déjà ouvertement en Espagne pour soutenir le général Franco et commettaient des crimes odieux, il a déclaré qu'il était « très favorablement impressionné » par les assurances que lui avait données Hitler que l'Allemagne ne déclencherait pas la guerre en Europe.

En avril 1937, le gouvernement libéral de Mackenzie King a passé la Loi sur l'enrôlement à l'étranger, qui déclarait que « l'enrôlement au service d'un État étranger en guerre avec un État ami est une infraction » et que « Quiconque, étant un ressortissant du Canada, dans les limites ou hors du Canada, volontairement accepte ou convient d'accepter un brevet ou engagement dans les forces armées d'un État étranger en guerre avec un État étranger ami, ou, étant ou non un ressortissant du Canada, dans les limites du Canada, incite quelqu'un à accepter ou à convenir d'accepter un brevet ou engagement dans ces forces armées, est coupable d'une infraction. »[2]

La Loi canadienne sur l'enrôlement à l'étranger a criminalisé la participation au combat contre le fascisme en Espagne. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été condamné en vertu de la Loi sur l'enrôlement à l'étranger, mais elle a servi de prétexte à la criminalisation de ceux que l'État soupçonnait d'aller combattre en Espagne et qui risquaient de perdre leur citoyenneté en vertu de la Lloi. Les agents de la Gendarmerie royale du Canada ont espionné ces personnes. De nombreux bénévoles canadiens se sont vu refuser des documents de voyage et leurs passeports ont été estampillés « Non valide pour l'Espagne ». Même après la guerre, les anciens combattants du Bataillon Mackenzie-Papineau et des nombreux autres bataillons dans lesquels des volontaires canadiens avaient servi ont été surveillés par la GRC.

Des volontaires canadiens en route pour l'Espagne par la

France

À gauche : des Mac-Paps à la

mitrailleuse lors de la bataille de Belchite, 1937 ; à

droite : le Dr. Norman Bethune effectuant une transfusion sanguine

pendant la guerre

En dépit des tentatives de l'État canadien

de criminaliser les membres du Bataillon Mackenzie-Papineau, les

travailleurs leur souhaitèrent la bienvenue à leur retour

en 1939.

Malgré cela, les communistes et les progressistes canadiens ont ouvertement défié le gouvernement réactionnaire et sa répression en organisant les volontaires antifascistes et, à l'été de 1937, plus de 1300 Canadiens se battaient en Espagne pour la libération du pays. À l'exception de Cuba et de la France, aucun pays n'a contribué plus de volontaires en proportion de sa population. Parmi les volontaires du Canada, mentionnons le Dr. Norman Bethune qui a créé les unités mobiles de transfusion sanguine sur le champ de bataille et sauvé ainsi des milliers de vies. Norman Bethune est décédé plus tard de septicémie en Chine en 1939, vers la fin de la guerre antifasciste antijaponaise menée par le Parti communiste de Chine.

Les Canadiens ont combattu courageusement dans certaines des batailles les plus importantes de la guerre civile espagnole et contribué à la victoire à Jarama entre février et juin 1937, à Brunete en juillet 1937, à la bataille de Teruel de décembre 1937 à mars 1938, ont combattu pour repousser l'offensive « Aragon » des fascistes de mars à avril 1938 et enfin à la bataille de l'Èbre de juillet à septembre 1938.

|

|

Seulement 646 volontaires canadiens sont revenus des champs de bataille d'Espagne. Loin d'acclamer ces véritables héros pour avoir résisté au fascisme, le gouvernement canadien a diabolisé leurs motivations et croyances politiques. Les noms des Canadiens morts pendant la guerre civile en Espagne ne figurent toujours pas dans les Livres du Souvenir de la Tour de la Paix ou sur les monuments commémoratifs de guerre ou lors des cérémonies du Jour du Souvenir. Ces anciens combattants n'ont jamais reçu de pension d'anciens combattants.

À l'occasion du 80e anniversaire de la fin

de la guerre civile espagnole et de la résistance antifasciste

héroïque des peuples espagnols et du monde, le Parti

communiste du Canada (marxiste-léniniste) rend hommage à

la mémoire et à la contribution de toutes ces femmes et

de tous ces hommes héroïques qui ont combattu le fascisme

en

Espagne et dont beaucoup ont donné leur

vie. La contribution du Canada à la

résistance antifasciste en Espagne demeure un exemple sans

pareil de l'internationalisme de la classe ouvrière et du peuple

canadiens, originaires de tous les pays et dont les luttes pour

défendre les droits constituent une richesse d'expérience

pour la

résolution des problèmes d'aujourd'hui.

Monuments à la mémoire du Bataillon Mackenzie-Papineau

Green Island, Ottawa

Queen's Park, Toronto

Cumberland, Colombie-Britannique

Jardin de la Confédération, Victoria

Note

1. Télégramme de J.

Staline au secrétaire général du Parti communiste

d'Espagne le 16 octobre 1936 et publié dans le Mundo Obrero.

2. Les intentions ouvertement

antipeuple derrière la nouvelle Loi sur l'enrôlement

à l'étranger ont été

exposées par la suite. Le 1er mars 1940, le Canada a

annoncé

que ses citoyens étaient libres de s'enrôler dans les

forces armées finlandaises qui collaboraient avec les nazis

contre

l'Union soviétique. Le 18 mai 1948, le Cabinet

canadien a décidé de suspendre l'application de la Loi

sur l'enrôlement à l'étranger à la

Palestine afin de faciliter le recrutement militaire de ressortissants

canadiens pour réprimer les Palestiniens. Dans les

années 1960 et 1970, on estime que plus de 40 000

Canadiens se

sont

enrôlés illégalement dans les forces armées

des États-Unis lors de leur agression contre le Vietnam. Dans

les années 1990, les gouvernements libéraux de Jean

Chrétien et de Paul Martin n'ont pas appliqué cette loi

contre les groupes sionistes lorsqu'ils ont tenu des kiosques de

recrutement pour l'armée israélienne à

l'Université Concordia et à

d'autres universités.

(Photos: Library and Archives Canada, TML, University of Victoria)

Le contexte de la guerre civile espagnole

En février 1936, le résultat des élections était très favorable au Front populaire, un regroupement de différentes forces progressistes, et cela en dépit du fait que plusieurs dirigeants des forces populaires avaient été emprisonnés ou exilés au cours des « deux années noires » de répression de l'État pour tenter de supprimer le mouvement antidictatorial dirigé contre le gouvernement réactionnaire de Gil Robles. Près de 40 000 Espagnols ont été emprisonnés et des milliers ont dû quitter le pays. Le nouveau parlement élu en 1936 était composé de 268 membres du Front populaire et de 140 membres des forces de l'extrême-droite. Les débats parlementaires devenaient de plus en plus mouvementés, en particulier sur la question de la réforme agraire visant à mettre fin aux vieilles propriétés féodales de l'aristocratie espagnole. Les fascistes ont tenté d'assassiner et mené à bien des assassinats contre des représentants officiels, tandis que l'Allemagne et l'Italie incitaient l'aile droite à agir. Certains industriels qui appuyaient les fascistes ont mis les travailleurs en lockout pour contribuer au chaos. Le 18 juillet a marqué le début d'un soulèvement militaire dans tout le pays contre le gouvernement.

Les fascistes espagnols étaient dirigés par le général Francisco Franco et appuyés par les grands propriétaires, dont le duc d'Alba, l'Église catholique et les puissants capitalistes comme Juan March, et ils voulaient tous maintenir leurs profits et leurs privilèges. Des monopoles étrangers, tels que Rio Tinto contrôlé par les Rothschild, appuyaient aussi Franco. En août 1936, la région minière de Rio Tinto est tombée entre les mains des forces de Franco. L'administrateur britannique de Rio Tinto est allé à Londres pour dire au gouvernent britannique de faire affaire avec Franco. En 1937, les troupes de Franco ont directement assisté Rio Tinto à brutalement écraser la grève des mineurs aux mines Huelva de la compagnie en Andalousie. À la réunion générale annuelle de la compagnie en 1937, le président de Rio Tinto, sir Auckland Geddes (dont le gendre était un prince allemand) a annoncé d'un air triomphant : « Depuis que la région minière est occupée par les forces du général Franco, il n'y a plus de problèmes ouvriers... Les mineurs accusés de méfait sont traînés devant la cour martiale et fusillés. »

Les fascistes espagnols ont grandement bénéficié de la politique non interventionniste bidon des cercles dirigeants du Royaume-Uni, de la France et des États-Unis, qui souhaitaient éventuellement inciter les nazis allemands et les fascistes italiens à attaquer l'Union soviétique. En fait, 27 pays, y compris l'Allemagne et l'Italie, ont conclu une entente bidon de non-intervention en septembre 1936. Malgré tout, l'Allemagne et l'Italie continuaient de fournir de l'aide militaire à Franco sous forme de personnel, d'avions, de chars d'assaut, de camions et d'autres matériels et ont officiellement reconnu le gouvernement Franco en novembre 1936. Le 26 avril 1937, la légion du Condor du Lustwaffe allemand a entrepris le désormais tristement célèbre bombardement de la ville paisible de Guernica, l'un des premiers raids aériens contre une population civile sans défense, un crime de guerre immortalisé par la célèbre murale de Picasso. Les États-Unis avaient déclaré leur « neutralité » pendant la guerre, mais les compagnies américaines comme Texaco, General Motors et Ford ont fourni du combustible et de l'équipement aux forces de Franco. La Grande-Bretagne et la France ont officiellement reconnu l'administration de Franco en février 1939.

Guernica de

Pablo Picasso (1937)

Seul le gouvernement soviétique a fourni de l'aide matérielle aux vaillantes forces républicaines, dont 1 000 aéronefs, 900 chars d'assaut, 1 500 pièces d'artillerie, 300 chars blindés, 15 000 mitraillettes, 30 000 armes automatiques, 30 000 obus de mortier, 500 000 carabines et 30 000 tonnes de munitions. L'Union soviétique avait signé en septembre 1936 un traité de non-intervention, mais le 26 octobre l'ambassadeur soviétique pour l'Espagne a déclaré dans un message au représentant britannique, le ministre lord Plymouth, qu'elle ne pouvait plus respecter cette entente à la lumière de l'intervention allemande et italienne. Dans son message, il était expliqué que l'Union soviétique avait appuyé la non-intervention afin de restreindre l'approvisionnement d'armes, réduire le nombre de victimes et mettre fin à la guerre. Cependant, il était devenu évident que « l'entente a été systématiquement violée par plusieurs participants » et que « l'approvisionnement d'armes aux rebelles (les forces de Franco) se fait impunément ». Entre-temps, le « gouvernement légitime de l'Espagne est tombé sous le joug d'un boycottage, privé de la possibilité d'acquérir des armes à l'extérieur de l'Espagne pour la défense du peuple espagnol ».

Des pilotes et des chars d'assaut soviétiques participant à la Guerre civile espagnole

Les forces populaires ont combattu avec héroïsme contre un ennemi puissant. Au lendemain de la révolte des généraux fascistes, la dirigeante communiste Dolores Ibarruri a lancé le désormais célèbre slogan « No pasaran ! » (Ils ne passeront pas !) qui a servi d'inspiration à la résistance antifasciste en Espagne et partout dans le monde. L'une des batailles les plus mémorables est celle contre le siège de Madrid par Franco, qui a débuté le 8 novembre 1936 et a duré jusqu'au 28 mars 1939 grâce à la forte défense de la ville. Peu après le début du siège, un nouveau gouvernement républicain est entré en fonction et a armé les syndicalistes de fusils. Après l'échec de Franco à prendre Madrid, ses forces ainsi que les forces italiennes ont encerclé la ville, mais les forces républicaines décidément moins nombreuses ont remporté des victoires dans les batailles de Jarama et de Guadalajara en février et mars 1937. Les forces républicaines ont mis la main sur de grandes quantités de matériaux et d'équipement dont ils avaient grandement besoin. Le siège s'est poursuivi et le principal problème des forces populaires dans la ville était qu'elles n'avaient pas d'avions pour se défendre contre les attaques aériennes. Les nazis allemands et les fascistes italiens fournissaient une couverture aérienne et des unités de blindés pour l'offensive de Franco contre Madrid, alors que la légion du Condor du Luftwaffe attaquait directement sous commandement nazi.

|

|

L'Allemagne et l'Italie ont refusé de respecter l'entente de neutralité qu'elles avaient signée et ont combattu activement du côté de Franco. Julio Alvarez del Vayo, le ministre espagnol des Affaires étrangères du gouvernement républicain pendant une grande partie de la guerre civile, a bien résumé la situation : « ...la saga de la non-intervention... a été le plus bel exemple de l'art de remettre les victimes entre les mains des États agresseurs, tout en préservant les bonnes manières de gentlemen et en laissant entendre que la paix est l'unique objectif et l'unique considération. »

Un des principaux groupes au Canada qui préconisaient la « neutralité », mais qui dans les faits appuyaient Franco était les industriels canadiens qui avaient des intérêts financiers en Espagne. Un exemple est la Barcelona Traction Light and Power Company (BTLP), constitué du magnat du Canadien Pacifique William Mackenzie et son ingénieur Frederick Pearson, ainsi que des capitalistes belges. En 1948, le bailleur de fonds de Franco, le multimillionnaire Juan March, s'est taillé une place à la tête de la BTLP.

Une autre force pro-Franco importante au Canada était la hiérarchie réactionnaire de l'Église catholique. L'Église était un des principaux propriétaires fonciers en Espagne et un proche allié de Franco. Le gouvernement libéral de Mackenzie King, qui exerçait le pouvoir au nom des monopoles, était prosterné devant ses vieux maîtres en Grande-Bretagne et ses nouveaux maîtres aux États-Unis, les deux ayant adopté des législations de « neutralité » dans l'intérêt de leurs propres industriels qui avaient des investissements en Espagne. En 1953, le gouvernement des États-Unis a conclu un pacte pour fournir une aide importante au régime Franco en échange de la mise en place de bases américaines en Espagne.

|

|

La guerre civile espagnole n'était pas qu'une guerre avec l'Espagne, c'était une des batailles annonciatrices de la Deuxième Guerre mondiale. Les deux principales puissances européennes de l'Axe, l'Allemagne et l'Italie, ont combattu du côté des rebelles fascistes avec leurs propres objectifs, c'est-à-dire, entre autres, un accès aux ressources de l'Espagne, la capacité de menacer la France à partir d'une nouvelle frontière ennemie et un meilleur accès à la Méditerranée. La guerre civile espagnole a été précédée en 1936 par l'annexion italienne de l'Éthiopie et a été suivie de nouvelles agressions des puissances de l'Axe - l'Allemagne, l'Italie et le Japon - en Mandchourie, en Rhénanie, en Tchécoslovaquie et en Albanie. Mais c'est en Espagne que la bataille contre le fascisme a d'abord fait rage et qu'il était encore possible d'arrêter l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste, et leurs collaborateurs. Cependant, la victoire de Franco en Espagne, facilitée par l'inaction délibérée du Royaume-Uni, mais aussi du Canada, de la France et des États-Unis, a incité les nazis et les fascistes à intensifier leurs agressions et déclencher une guerre mondiale sanguinaire. La défaite tragique des forces antifascistes héroïques en Espagne a marqué le début de l'invasion nazie et de l'occupation de l'Europe et de la Deuxième Guerre mondiale qui, pendant six ans, a massacré des millions de personnes.

(Archives du Centre de ressources Hardial Bains)

Aggravation de la situation politique internationale avant la Deuxième Guerre mondiale

Nous reproduisons ci-dessous un extrait du Rapport présenté au XVIIIe Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique sur l'activité du Comité central, 10 mars 1939. Le rapport présenté par Joseph Staline porte entre autres sur la faillite du système de traités de paix de l'après-Première Guerre mondiale et analyse le début de la nouvelle guerre impérialiste.

* * *

2. Aggravation de la situation politique internationale, faillite du système d'après-guerre des traités de paix, début d'une nouvelle guerre impérialiste

Et voici les événements les plus importants de la période envisagée, qui ont marqué le début de la nouvelle guerre impérialiste. En 1935, l'Italie a attaqué l'Éthiopie et s'en est emparée. Pendant l'été de 1936, l'Allemagne et l'Italie ont entrepris en Espagne une intervention militaire, au cours de laquelle l'Allemagne a pris pied dans le nord de l'Espagne et dans le Maroc espagnol, et l'Italie dans le sud de l'Espagne et dans les îles Baléares. En 1937, après s'être emparé de la Mandchourie, le Japon envahit la Chine centrale et du Nord, occupe Pékin, Tientsin, Changhaï ; il évince de la zone occupée ses concurrents étrangers. Au début de 1938, l'Allemagne s'est annexé l'Autriche, et, à l'automne de 1938, la région des Sudètes de Tchécoslovaquie. À la fin, de 1938, le Japon s'est emparé de Canton et, au début de 1939, de l'île de Hainan.

C'est ainsi que la guerre, qui s'était imperceptiblement glissée vers les peuples, a entraîné dans son orbite plus de 500 millions d'hommes et étendu la sphère de son action sur un immense territoire, depuis Tientsin, Changhaï et Canton jusqu'à Gibraltar, en passant par l'Éthiopie.

Après la première guerre impérialiste, les États vainqueurs, principalement l'Angleterre, la France et les États-Unis, avaient créé un nouveau régime de rapports entre les pays, le régime de paix d'après-guerre. Ce régime avait pour bases principales, en Extrême-Orient, le pacte des neuf puissances et, en Europe, le traité de Versailles et toute une série d'autres traités. La Société des Nations était appelée à régler les rapports entre les pays dans le cadre de ce régime, sur la base d'un front unique des États, sur la base de la défense collective de la sécurité des États. Cependant, les trois États agresseurs et la nouvelle guerre impérialiste déclenchée par eux ont renversé de fond en comble tout ce système du régime de paix d'après-guerre. Le Japon a déchiré le pacte des neuf puissances ; l'Allemagne et l'Italie, le traité de Versailles. Afin de se délier les mains, ces trois États se sont retirés de la Société des Nations.

La nouvelle guerre impérialiste est devenue un fait.

Mais il n'est guère aisé, à notre époque, de rompre d'un seul coup les entraves et de se ruer droit dans la guerre, sans compter avec les traités de toutes sortes, ni avec l'opinion publique. Les hommes politiques bourgeois le savent bien. Les meneurs fascistes le savent de même. C'est pourquoi, avant de se ruer dans la guerre, ils ont décidé de travailler d'une certaine manière l'opinion publique, c'est-à-dire de l'induire en erreur, de la tromper.

Un bloc militaire de l'Allemagne et de l'Italie contre les intérêts de l'Angleterre et de la France en Europe ? Allons donc, mais ce n'est pas un bloc ! « Nous » n'avons aucun bloc militaire, « Nous » avons tout au plus un innocent « axe Berlin-Rome », c'est-à-dire une certaine formule géométrique de l'axe.

Un bloc militaire de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon contre les intérêts des États-Unis, de l'Angleterre et de la France en Extrême-Orient ? Jamais de la vie ! « Nous » n'avons aucun bloc militaire. « Nous » avons tout au plus un innocent « triangle Berlin-Rome-Tokyo », c'est-à-dire un léger engouement pour la géométrie.

Une guerre contre les intérêts de l'Angleterre, de la France, des États-Unis ? Des bêtises ! « Nous » faisons la guerre au Comintern, et non à ces États. Si vous ne nous croyez pas, lisez le « pacte anticomintern » conclu entre l'Italie, l'Allemagne et le Japon.

C'est ainsi que messieurs les agresseurs pensaient travailler l'opinion publique, bien qu'il ne fût pas difficile de voir que toute cette maladroite comédie de camouflage était cousue de fil blanc. Car il serait ridicule de chercher des « foyers » du Comintern dans les déserts de la Mongolie, dans les montagnes de l'Éthiopie, dans les brousses du Maroc espagnol.

Mais la guerre est inexorable. Il n'est point de voiles qui puissent la dissimuler. Car il n'est point d'« axes », de « triangles » et de « pactes anticomintern » capables de masquer le fait que, pendant ce temps, le Japon a conquis un immense territoire en Chine ; l'Italie – l'Éthiopie ; l'Allemagne – l'Autriche et la région des Sudètes ; l'Allemagne et l'Italie ensemble – l'Espagne. Tout cela contre les intérêts des États non agresseurs. La guerre reste la guerre ; le bloc militaire des agresseurs, un bloc militaire, et les agresseurs restent des agresseurs.

La nouvelle guerre impérialiste a ceci de caractéristique qu'elle n'est pas encore devenue une guerre universelle, une guerre mondiale. Les États agresseurs font la guerre en lésant de toutes les façons les intérêts des États non agresseurs et, en premier lieu, ceux de l'Angleterre, de la France, des États-Unis, qui, eux, reculent et se replient en faisant aux agresseurs concession sur concession.

Ainsi nous assistons à un partage déclaré du monde et des zones d'influence aux dépens des intérêts des États non agresseurs, sans aucune tentative de résistance, et même avec une certaine complaisance de leur part.

Cela est incroyable, mais c'est un fait.

Comment expliquer ce caractère unilatéral et étrange de la nouvelle guerre impérialiste ?

Comment a-t-il pu se faire que des États non agresseurs disposant de vastes possibilités, aient renoncé avec cette facilité et sans résistance à leurs positions et à leurs engagements pour plaire aux agresseurs ?

La raison n'en serait-elle pas dans la faiblesse des États non agresseurs ? Évidemment non ! Les États démocratiques non agresseurs, pris ensemble, sont incontestablement plus forts que les États fascistes tant au point de vue économique que militaire.

Comment expliquer alors les concessions que ces États font systématiquement aux agresseurs ?

On pourrait expliquer la chose, par exemple, par la crainte de la révolution, qui peut éclater si les États non agresseurs entrent en guerre, et si la guerre devient mondiale. Certes, les hommes politiques bourgeois savent que la première guerre impérialiste mondiale a abouti à la victoire de la révolution dans un des plus grands pays. Ils craignent que la deuxième guerre impérialiste mondiale ne conduise de même à la victoire de la révolution dans un ou plusieurs pays.

Mais pour le moment, ce n'est pas l'unique motif, ni même le motif principal. Le principal motif, c'est que la majorité des pays non agresseurs et, en premier lieu, l'Angleterre et la France, ont renoncé à la politique de sécurité collective, à la politique de résistance collective aux agresseurs ; c'est que ces pays ont pris position pour la non-intervention, pour la « neutralité ».

Formellement, on pourrait caractériser la politique de non-intervention comme suit : « Que chaque pays se défende contre les agresseurs, comme il veut et comme il peut, cela ne nous regarde pas ; nous ferons du commerce et avec les agresseurs et avec leurs victimes. » Or, en réalité, la politique de non-intervention signifie encourager l'agression, déchaîner la guerre et, par conséquent, la transformer en guerre mondiale. La politique de non-intervention trahit la volonté, le désir de ne pas gêner les agresseurs dans leur noire besogne, de ne pas empêcher, par exemple, le Japon de s'empêtrer dans une guerre avec la Chine et mieux encore avec l'Union soviétique ; de ne pas empêcher, par exemple, l'Allemagne de s'enliser dans les affaires européennes, de s'empêtrer dans une guerre avec l'Union soviétique ; de laisser les pays belligérants s'enliser profondément dans le bourbier de la guerre ; de les encourager subrepticement ; de les laisser s'affaiblir et s'épuiser mutuellement, et puis, quand ils seront suffisamment affaiblis, – d'entrer en scène avec des forces fraîches, d'intervenir, naturellement « dans l'intérêt de la paix », et de dicter ses conditions aux pays belligérants affaiblis.

Et ce n'est pas plus difficile que cela !

Prenons, par exemple, le Japon. Chose caractéristique : dès avant son invasion dans la Chine du Nord, tous les journaux français et anglais influents proclamaient hautement que la Chine était faible, incapable de résister ; que le Japon pourrait, avec son armée, subjuguer la Chine en deux ou trois mois. Ensuite, les hommes politiques d'Europe et d'Amérique se sont mis à attendre, à observer. Lorsque plus tard le Japon eut développé ses opérations militaires, on lui céda Changhaï, le coeur du capital étranger en Chine. On lui céda Canton, le foyer de l'influence exclusive de l'Angleterre dans la Chine méridionale ; on lui céda Hainan ; on le laissa cerner Hong Kong. N'est-il pas vrai que tout cela ressemble beaucoup à un encouragement de l'agresseur : autrement dit, engage-toi plus à fond dans la guerre, et puis on verra.

Ou bien prenons l'Allemagne. On lui a cédé l'Autriche malgré l'engagement à défendre son indépendance ; on lui a cédé la région des Sudètes ; on a abandonné à son sort la Tchécoslovaquie en violant tous les engagements pris à son égard. Ensuite, on s'est mis à mentir tapageusement dans la presse au sujet de la « faiblesse de l'armée russe », de la « décomposition de l'aviation russe », des « désordres » en Union soviétique, en poussant les Allemands plus loin vers l'Est, en leur promettant une proie facile et en leur disant : Amorcez seulement la guerre avec les bolchéviks, et pour le reste tout ira bien. Il faut reconnaître que cela aussi ressemble beaucoup à une excitation, à un encouragement de l'agresseur.

Caractéristique est le tapage que la presse anglo-française et nord-américaine a fait au sujet de l'Ukraine soviétique. Les représentants de cette presse ont crié jusqu'à l'enrouement que les Allemands marchaient contre l'Ukraine soviétique, qu'ils avaient maintenant entre les mains ce qu'ils appellent l'Ukraine carpathique avec une population d'environ 700 000 habitants ; qu'au plus tard au printemps de cette année, ils réuniraient l'Ukraine soviétique, qui compte plus de 30 millions d'habitants, à ce qu'ils appellent l'Ukraine carpathique. Il semble bien que ce tapage suspect ait eu pour but d'exciter la fureur de l'Union soviétique contre l'Allemagne, d'empoisonner l'atmosphère et de provoquer un conflit avec l'Allemagne, sans raison apparente. Certes, il est fort possible qu'il y ait en Allemagne des fous qui rêvent de raccrocher l'éléphant, c'est-à-dire l'Ukraine soviétique, au moucheron, c'est-à-dire à ce qu'ils appellent l'Ukraine carpathique. Et si réellement il y a là-bas de ces déséquilibrés, on peut être sûr que dans notre pays il se trouvera des camisoles de force en quantité suffisante pour ces aliénés. Mais si on laisse de côté les aliénés et qu'on s'adresse aux gens normaux, n'est-il pas clair qu'il serait ridicule et stupide de parler sérieusement de la réunion de l'Ukraine soviétique à ce qu'on appelle l'Ukraine carpathique ? Songez un peu. Le moucheron vient trouver l'éléphant, et, les poings sur les hanches, il lui dit : « Ah ! mon cher frère, comme je te plains... Tu te passes de 'grands propriétaires fonciers, de capitalistes, d'oppression nationale, de meneurs fascistes, ce n'est pas une vie... Je te regarde, et je ne puis m'empêcher de me dire : -ton seul salut, c'est de te réunir à moi... Allons, soit : Je te permets de réunir ton petit territoire à mon territoire immense... »

Fait encore plus caractéristique : certains hommes politiques et représentants de la presse d'Europe et des États-Unis, ayant perdu patience à attendre la « campagne contre l'Ukraine soviétique », commencent eux-mêmes à dévoiler les dessous véritables de la politique de non-intervention. Ils parlent ouvertement et écrivent noir sur blanc que les Allemands les ont cruellement « déçus » ; car, au lieu de pousser plus loin vers l'Est, contre l'Union soviétique, ils se sont tournés, voyez-vous, vers l'Ouest et réclament des colonies. On pourrait penser qu'on a livré aux Allemands les régions de la Tchécoslovaquie pour les payer de l'engagement qu'ils avaient pris de commencer la guerre contre l'Union soviétique ; que les Allemands refusent maintenant de payer la traite, et envoient promener les souscripteurs.

Je suis loin de vouloir moraliser sur la politique de non-intervention, de parler de trahison, de félonie, etc. Il serait puéril de faire la morale à des gens qui ne reconnaissent pas la morale humaine. La politique est la politique, comme disent les vieux diplomates bourgeois rompus aux affaires. Toutefois, il est nécessaire de remarquer que le grand et périlleux jeu politique, commencé par les partisans de la politique de non-intervention, pourrait bien finir pour eux par un grave échec.

Tel est l'aspect véritable de la politique de non-intervention qui domine aujourd'hui.

Telle est la situation politique dans les pays capitalistes.

(J. Staline, Oeuvres choisies, Éditions du Nentori, Tirana, 1980)

Chansons

Canciones de la Guerra Civil Española

13 avril : 100e anniversaire du massacre de Jallianwala Bagh au Pendjab

Les criminels responsables de ce crime n'ont jamais été traduits en justice

Commémorations à Jallianwala Bagh le 13 avril 2019

Le 13 avril 1919, c'est le festival de Baisaki, le Nouvel An sikh. Ce jour-là, il y a cent ans, les Britanniques ont ouvert le feu contre des hommes, des femmes et des enfants à Amritsar, y massacrant plus de 1 500 personnes sans compter les nombreuses personnes blessées. Le massacre de Jallianwala Bagh a passé à l'histoire comme l'un des crimes les plus odieux du règne britannique. Aujourd'hui, le site du massacre est un lieu de commémoration de tous ceux et celles qui ont été tués par des soldats agissant sous les ordres des Britanniques.

La guerre a pris fin avec l'Armistice du 11 novembre 1918, et la Révolution d'octobre en Russie l'année précédente a joué un rôle majeur dans l'avènement de la paix. La Conférence de Paix convoquée à Paris en janvier 1919 allait durer six mois et s'est terminée avec la conclusion du Traité de Versailles. Trois délégués de l'Inde ont participé à la conférence : le secrétaire d'État à l'Inde, Edward Montagu, le Maharaja de Bikaner et le lord Sinha. Les trois partageaient une vision selon laquelle l'Inde finirait par se gouverner elle-même, quoiqu'à l'intérieur de l'empire britannique. Sinha déclarait que la Grande-Bretagne devait demeurer le « pouvoir suprême ».

En Inde, l'élite intellectuelle avait appuyé la guerre en espérant soutirer des concessions en échange des sacrifices consentis. Mais elle allait être cruellement déçue. La Loi du gouvernement de l'Inde de 1919 n'a fait que consolider le pouvoir colonial.

La guerre avait eu des répercussions dévastatrices sur l'Inde. Avec la perte de récoltes et les prix élevés, le mécontentement était grandissant. La famine sévissait en Inde centrale. Au Pendjab, l'agitation était à son comble. Les villes étaient durement touchées. Les gens étaient en colère contre la prise de contrôle des denrées alimentaires réservées à l'effort de guerre en vertu de la Loi à la défense du Royaume. Une lassitude face à la guerre pesait sur la région, lieu d'origine de la plupart des combattants qui avaient été envoyés au front. Dans les villages, on pleurait les morts et on veillait aux blessés.[1]

En guise de réponse, le gouvernement britannique a adopté la Loi Rowlatt à Londres en mars 1919. Celle-ci interdisait les réunions publiques et censurait la presse. Elle autorisait des procès à huis clos sans juré. Toute personne soupçonnée d'activité révolutionnaire était jetée en prison sans procès pour une période de deux ans. Les manifestations étaient matées par les troupes avec une force létale.

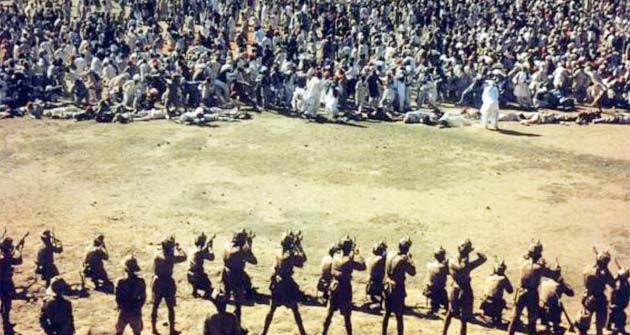

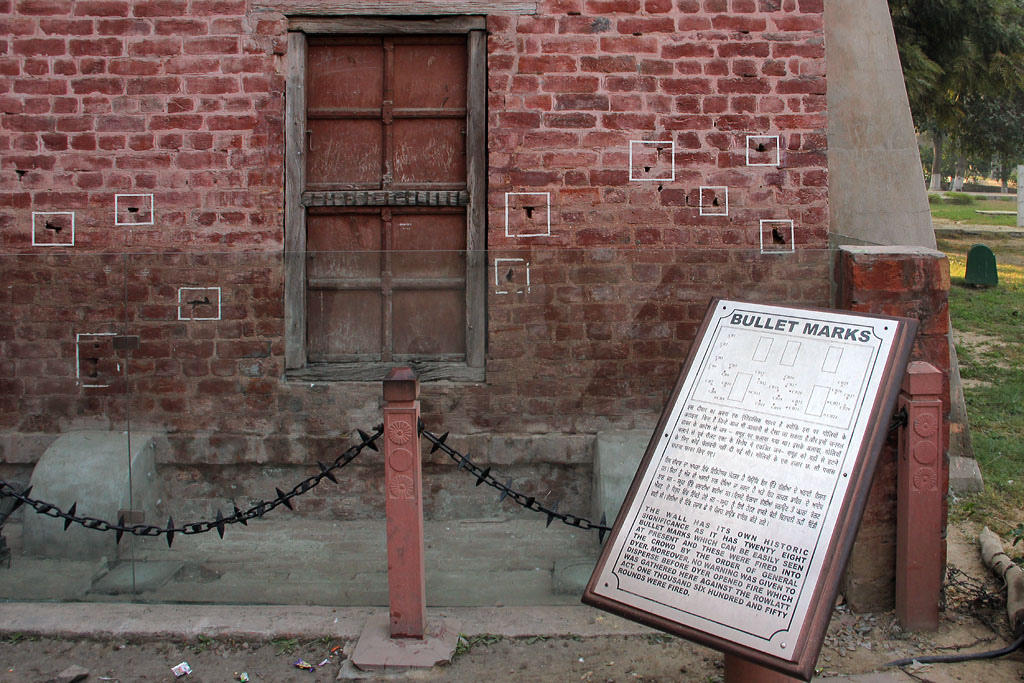

Le 11 avril 1919, le général Reginald Dyer a occupé Amritsar, imposé un couvre-feu et interdit tout rassemblement. On a lu une proclamation à cet effet le 13 avril. Ce jour-là du festival de Baisaki, le Nouvel An sikh, des foules s'étaient rassemblées au Temple d'Or dans un esprit de célébration. Tout près se trouvait le parc clos de Jallianwala Bagh. Des milliers de personnes s'y étaient rassemblées de façon pacifique pour discuter de la Loi Rowlatt et des récents meurtres commis par la police. Fait bien connu, Dyer a fait rentrer des troupes armées par l'unique entrée étroite du parc et a ouvert le feu sur la foule. Il a commandé à ses troupes de continuer de tirer jusqu'à ce qu'il ne leur reste aucune munition. Il était impossible de fuir. Près de 1 000 personnes ont été tuées et près de 1 500 blessées.

Le massacre de Jallianwala Bagh a eu lieu à Amritsar le 13 avril

1919. Aujourd'hui le lieu du massacre est un site commémoratif

en hommage à ceux qui furent tués sous les ordres des

militaires britanniques.

Le massacre de Jallianwala Bagh a soulevé l'ire du pays. À peine cinq mois après la fin de la guerre dans laquelle 400 000 Pendjabis avaient combattu, c'était là la récompense que leur accordait la Grande-Bretagne. Dyer n'a démontré aucun remords. Après le massacre, on a bombardé les villes du Pendjab, prolongé la loi martiale et eu recours à une plus grande répression. À Londres, dans le rapport au Cabinet de Guerre de cette semaine-là, on mentionnait à peine l'événement. On disait seulement qu'il y avait eu des « problèmes » à Amritsar où on avait « mobilisé les troupes pour rétablir l'ordre ». On n'a aucunement mentionné les meurtres ni ne l'a-t-on fait à la Conférence de Paix à Paris.

Les navires transportant les troupes sont retournés à Bombay et Karachi. Les fanfares ont donné leur prestation, mais il n'y avait personne pour accueillir les héros. Trop de soldats avaient perdu la vie. Trop d'entre eux étaient estropiés, aveugles ou traumatisés. Certains hôpitaux pour les blessés et les quadriplégiques ont été mis sur pied, mais ceux-ci étaient peu utiles pour ces soldats vivant dans les régions éloignées. Les récoltes étaient pauvres. L'agitation sociale était à son comble. Un nouvel esprit de nationalisme traversait le pays. Les héros seraient désormais ceux du Mouvement pour l'Indépendance ou la Liberté. Dans les livres d'histoire officiels britanniques, on ne parlerait guère des soldats indiens qui avaient tant sacrifié.

En ce qui concerne

ceux qui ont été massacrés à Jallianwala

Bagh, les cadavres ont été identifiés et remis

à leurs proches, les blessés ont été

transférés dans des hôpitaux et une commission

d'enquête, appelée Commission Hunter, a été

nommée. Cependant, même si la commission a estimé

que la fusillade n'était pas justifiée et a versé

une

indemnité de 2 000 roupies aux proches des victimes

et 500 roupies aux blessés au début de la vingtaine,

elle n'a pas puni le général Dyer ou le gouverneur de

l'époque du Pendjab, Michael O'Dwyer. O'Dwyer rendra finalement

l'âme lorsque le patriote Udham Singh, qui

avait perdu toute sa famille lors du massacre, l'exécuta

à Caxton Hall à Londres, en 1941, avant de s'enlever la

vie. Les Britanniques ont continué à commettre des crimes

en Inde, notamment en imposant les conditions qui ont conduit à

la famine du Bengale dans les années 1940, qui ont

coûté la vie à trois millions de personnes.

Après cela, ils ont divisé l'Inde et imposé leur

système de gouvernement à leur service, afin que les

Indiens exercent le pouvoir colonial à leur place. Aucune des

promesses faites au moment de l'indépendance n'a

été réalisée. Aujourd’hui, l’anarchie et la

violence dominent et l’Inde a un besoin urgent de changement

révolutionnaire pour que son peuple puisse enfin vivre dans la

paix, la liberté et la démocratie.

À cette occasion, des commémorations ont lieu dans le monde entier. Le poème suivant vient à l'esprit :

Bahrupiye Dilli

Baithe Hain Nadir or Dyer Ke Chele

Har Shahar Bana

Jalianwala, Har Zarra Khoon Se Hai Lathpath

Phir Lal Hai Jumna

Ka Paani Katil Hain Wahi Naye Chehare

(Les fraudeurs sont au

pouvoir à Delhi, partisans de Nadir Shah et Dyer

Ils ont

transformé les villes en Jallianwala, une terre inondée

du sang des innocents

Encore une fois, le

Jamuna est rouge, des bouchers aux visages nouveaux)

Note

1. À la fin de la guerre, près d'un million et demi de soldats et de non-combattants indiens avaient été amenés sur le front occidental en Europe et sur les autres théâtres de guerre. De ce nombre, environ 70 000 ont été tués et des dizaines de milliers d'autres commotionnés à la suite de bombardements, aveugles, mutilés ou souffrant d'autres blessures graves et de traumatisme mental. L'Inde a également été saignée à blanc en termes de denrées alimentaires et autres ressources pour l'effort de guerre, avec des conséquences désastreuses.

(Pour voir les articles individuellement, cliquer sur le titre de l'article.)

Lisez Le

Marxiste-Léniniste

Site web: www.pccml.ca

Courriel: redaction@cpcml.ca