|

Numéro 37 - 16 septembre 2017

Supplément

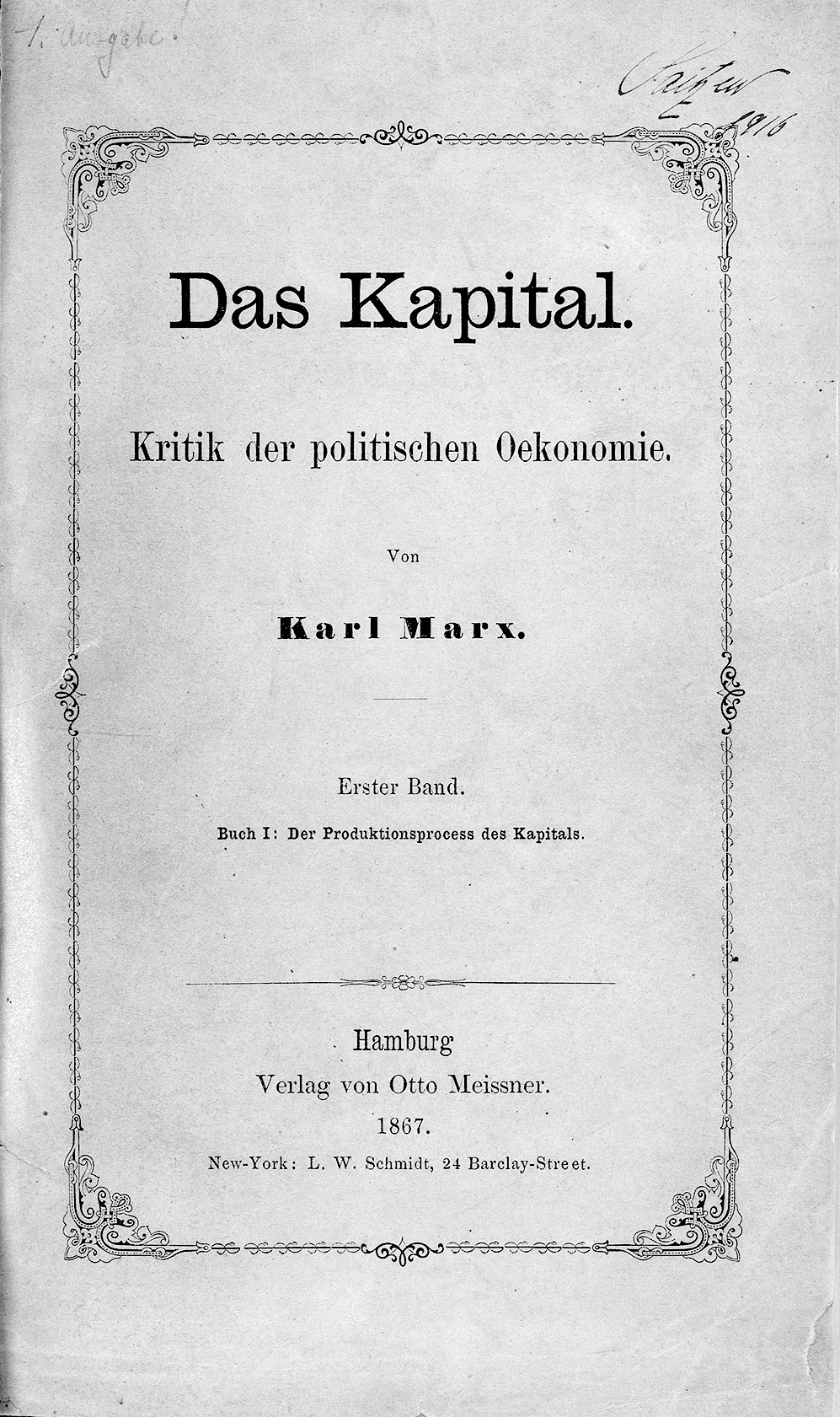

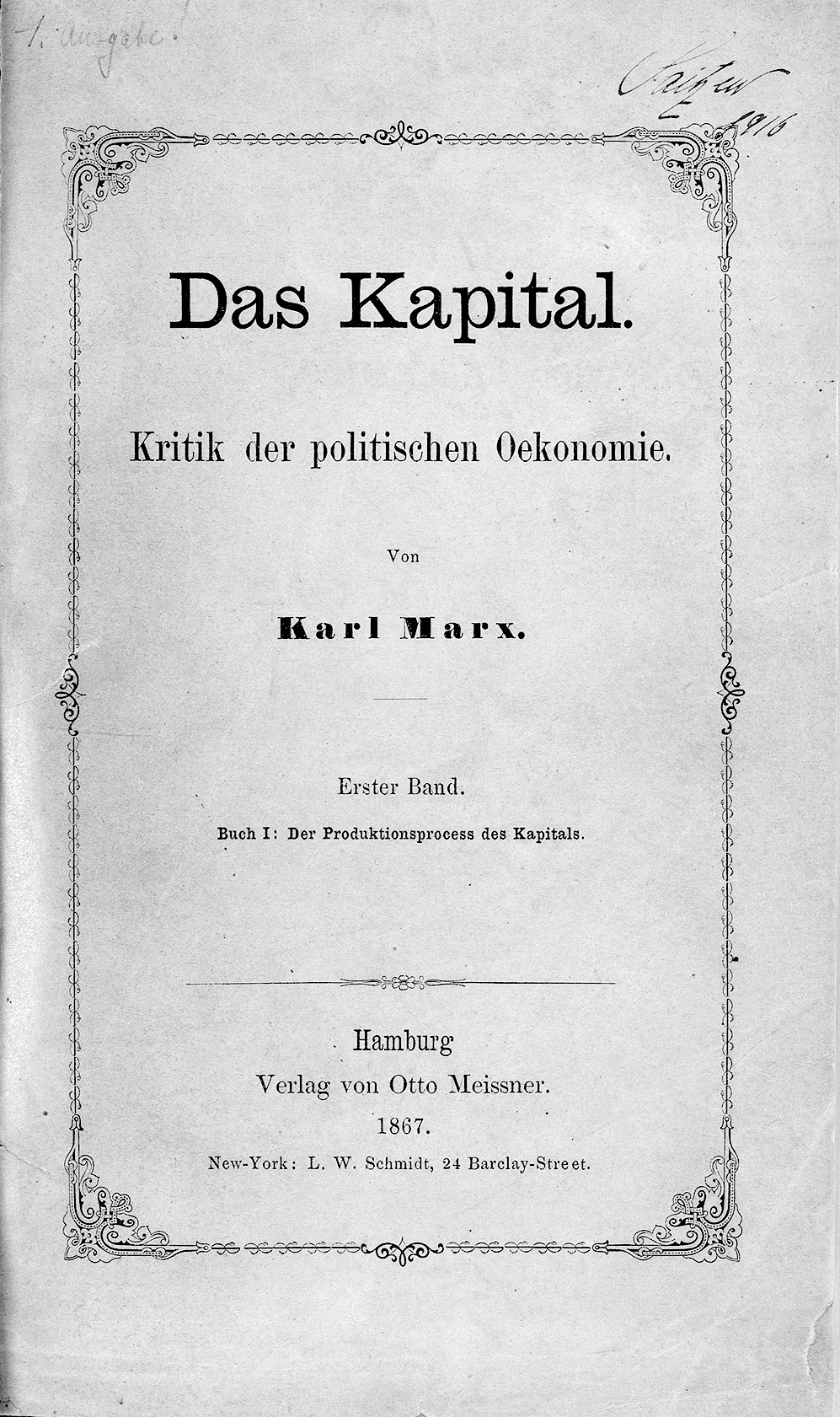

150e anniversaire de la publication du

tome I du Capital le 14

septembre 1867-

PDF

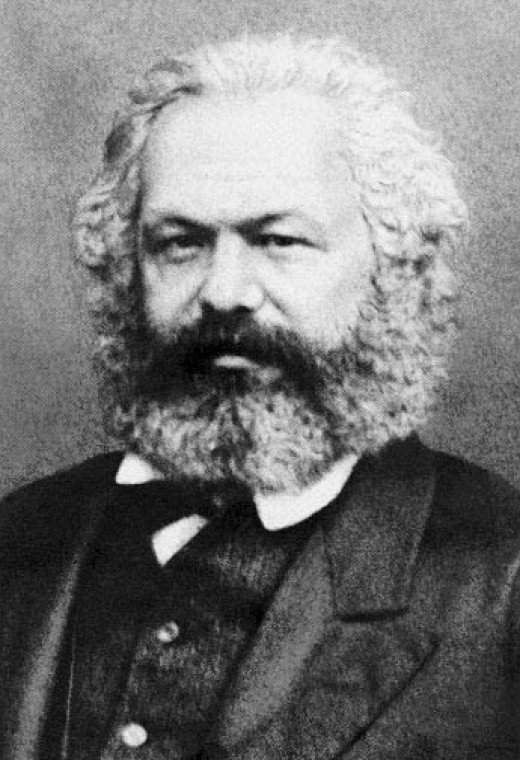

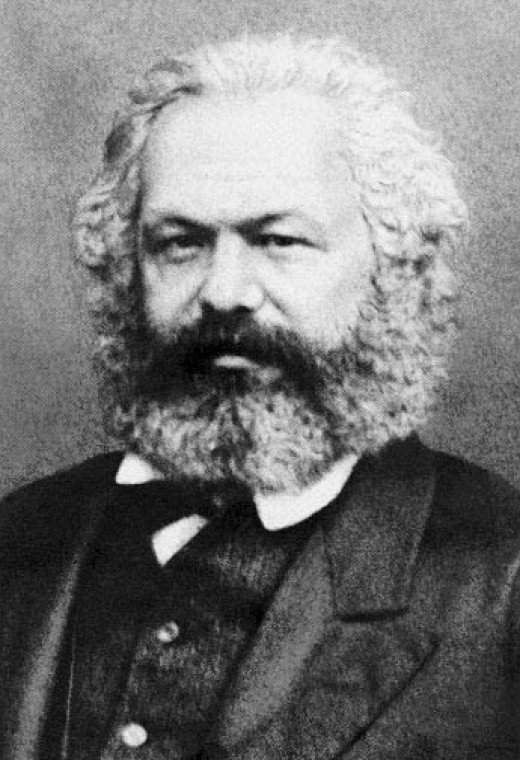

Das Kapital et son auteur Karl Marx en 1869

150e

anniversaire

de

la

publication

du tome I du Capital le 14 septembre 1867

• Les trois sources et les trois parties

constitutives du marxisme - Lénine

• La théorie marxiste de la plus-value

conserve encore toute sa valeur

- Hardial Bains

150e anniversaire de la publication du

tome I du Capital le 14 septembre 1867

Les trois sources et les trois parties

constitutives du marxisme

- Lénine -

La doctrine de Marx suscite, dans l'ensemble du monde

civilisé, la plus grande hostilité et la haine de toute

la science bourgeoise (officielle comme libérale), qui voit dans

le marxisme quelque chose comme une « secte

malfaisante ». On ne peut s'attendre à une autre

attitude, car dans une société fondée sur la lutte

des classes, il ne

saurait y avoir de science sociale « impartiale ».

Toute la science officielle et libérale défend, de

façon ou d'autre, l'esclavage

salarié, tandis que le marxisme lui a déclaré une

guerre implacable. Demander une science impartiale dans une

société fondée sur l'esclavage salarié est

d'une naïveté aussi puérile que de demander

aux fabricants de se montrer impartiaux dans la question de savoir s'il

convient de diminuer les profits du Capital pour augmenter le salaire

des ouvriers.

Mais ce n'est pas tout. L'histoire de la philosophie et

de la science sociale montre en toute clarté que le marxisme n'a

rien qui ressemble à du « sectarisme » dans le

sens d'une doctrine repliée sur elle-même et

ossifiée, surgie à l'écart de la grande

voie du développement de la civilisation universelle. Au

contraire, le génie de

Marx est d'avoir répondu aux questions que l'humanité

avancée avait déjà soulevées. Sa doctrine

naquit comme la continuation directe et immédiate des

doctrines des représentants les plus éminents de la

philosophie, de l'économie politique et du socialisme.

La doctrine de Marx est toute-puissante, parce qu'elle

est juste. Elle est harmonieuse et complète ; elle donne

aux hommes une conception cohérente du monde, inconciliable avec

toute superstition, avec toute réaction, avec toute

défense de l'oppression bourgeoise. Elle est le successeur

légitime de tout ce que l'humanité a créé

de

meilleur au XIXe siècle : la philosophie allemande,

l'économie politique anglaise et le socialisme français.

C'est à ces trois sources, aux trois parties

constitutives du marxisme que nous nous arrêterons

brièvement.

I

La philosophie du marxisme est le matérialisme.

Au cours de toute l'histoire moderne de l'Europe et

surtout à la fin du XVIIIe siècle, en France, où

se déroulait une lutte décisive contre tout le fatras du

moyen âge, contre la féodalité dans les

institutions et dans les idées, le matérialisme fut

l'unique philosophie conséquente, fidèle à

tous les enseignements des sciences naturelles, hostile aux

superstitions, au cagotisme, etc. Aussi les ennemis de la

démocratie s'appliquèrent-ils de toutes leurs forces

à « réfuter » le matérialisme,

à le discréditer, à le calomnier ; ils

défendaient les diverses formes de l'idéalisme

philosophique qui de toute façon se réduit toujours

à la

défense ou au soutien de la religion.

Marx et Engels défendirent résolument le

matérialisme philosophique et ils montrèrent maintes fois

ce qu'il y avait de profondément erroné dans toutes les

déviations par rapport à cette doctrine fondamentale.

C'est dans les ouvrages d'Engels : Ludwig Feuerbach et l'Anti-Dühring

que leurs vues sont exposées avec le

plus de clarté et de détails, et ces ouvrages, comme le Manifeste

du

Parti

communiste,

sont les livres de chevet de tout ouvrier

conscient.

Mais Marx ne s'arrêta pas au matérialisme

du XVIIIe siècle, il poussa la philosophie plus en avant. Il

l'enrichit des acquisitions de la philosophie classique allemande,

surtout du système de Hegel, lequel avait conduit à son

tour au matérialisme de Feuerbach. La principale de ces

acquisitions est la dialectique, c'est-à-dire la

théorie de

l'évolution, dans son aspect le plus complet, le plus profond et

le plus exempt d'étroitesse, théorie de la

relativité des connaissances humaines qui nous présentent

l'image de la matière en perpétuel développement.

Les récentes découvertes des sciences naturelles — le

radium, les électrons, la transformation des

éléments — ont admirablement

confirmé le matérialisme dialectique de Marx, en

dépit des doctrines des philosophes bourgeois et de leurs

« nouveaux » retours à l'ancien

idéalisme pourri.

Approfondissant et développant le

matérialisme philosophique, Marx le fit aboutir à son

terme logique, et il l'étendit de la connaissance de la nature

à la connaissance de la société humaine. Le

matérialisme historique de Marx fut la plus grande

conquête de la pensée scientifique. Au chaos et à

l'arbitraire qui régnaient

jusque-là dans les conceptions de l'histoire et de la politique

succéda une théorie scientifique remarquablement

cohérente et harmonieuse qui montre comment, d'une forme

d'organisation sociale, surgit et se développe, par suite de la

croissance des forces productives, une autre forme, plus

élevée, comment par exemple le capitalisme naît du

féodalisme.

De même que la connaissance de l'homme

reflète la nature qui existe indépendamment de lui,

c'est-à-dire la matière en voie de développement,

de même la connaissance sociale de l'homme

(c'est-à-dire les différentes opinions et doctrines

philosophiques, religieuses, politiques, etc.) reflète le

régime

économique de la société.

Les institutions politiques s'érigent en superstructure sur une

base économique. Nous voyons, par exemple, comment les

différentes formes politiques des Etats européens

modernes servent à renforcer la domination de la bourgeoisie sur

le prolétariat.

La philosophie de Marx est un matérialisme

philosophique achevé, qui a donné de puissants

instruments de connaissance à l'humanité et surtout

à la classe ouvrière.

II

Après avoir constaté que le régime

économique constitué la base sur laquelle s'érige

la superstructure politique, Marx réserve essentiellement son

attention à l'étude de ce régime

économique. L'oeuvre principale de Marx, Le Capital,

est consacrée à l'étude du régime

économique de la société moderne,

c'est-à-dire capitaliste.

L'économie politique classique antérieure

à Marx naquit en Angleterre, le pays capitaliste le plus

évolué. Adam Smith et David Ricardo, en étudiant

le régime économique, jetèrent les bases de la

théorie

de

la valeur-travail. Marx continua leur oeuvre. Il donna un

fondement strictement scientifique à cette théorie et la

développa de

façon conséquente. Il montra que la valeur de toute

marchandise est déterminée par le temps de travail

socialement nécessaire à sa production.

Là où les économistes bourgeois

voyaient des rapports entre objets (échange d'une marchandise

contre une autre), Marx découvrit des rapports entre hommes.

L'échange de marchandises exprime le lien

établi par l'intermédiaire du marché entre les

producteurs isolés. L'argent signifie que ce lien

devient de plus en plus étroit,

unissant en un tout indissoluble toute la vie économique des

producteurs isolés. Le capital signifie le

développement continu de ce lien : la force de travail de

l'homme devient une marchandise. Le salarié vend sa force de

travail au propriétaire de la terre, des usines, des instruments

de travail. L'ouvrier emploie une partie de la

journée de travail à couvrir les frais de son entretien

et de celui de sa famille (le salaire) ; l'autre partie à

travailler gratuitement, en créant pour le capitaliste la plus-value,

source de profit, source de richesse pour la classe

capitaliste.

La théorie de la plus-value constitue la pierre

angulaire de la théorie économique de Marx.

Le capital créé par le travail de

l'ouvrier opprime l'ouvrier, ruine les petits patrons et crée

une armée de chômeurs. Dans l'industrie, la victoire de la

grosse production est visible d'emblée ; nous observons

d'ailleurs un phénomène analogue dans

l'agriculture : la supériorité de la grosse

exploitation agricole capitaliste s'accroît,

l'emploi des machines se généralise, les exploitations

paysannes voient se resserrer autour d'elles le noeud coulant du

capital financier, elles déclinent et se ruinent sous le joug de

leur technique arriérée. Dans l'agriculture, les formes

du déclin de la petite production sont autres, mais le

déclin lui-même est un fait incontestable.

Le capital qui bat la petite production conduit

à augmenter la productivité du travail et à

créer une situation de monopole pour les associations de gros

capitalistes. La production elle-même devient de plus en plus

sociale : des centaines de milliers et des millions d'ouvriers

sont réunis dans un organisme économique

coordonné, tandis

qu'une poignée de capitalistes s'approprient le produit du

travail commun. L'anarchie de la production grandit : crises,

course folle à la recherche de débouchés et, de

là, existence non assurée pour la masse de la population.

Tout en augmentant la dépendance des ouvriers

envers le capital, le régime capitaliste crée la grande

puissance du travail unifié.

Marx a suivi le développement du capitalisme

depuis les premiers rudiments de l'économie marchande,

l'échange simple jusqu'à ses formes supérieures,

la grande production.

Et l'expérience de tous les pays capitalistes,

vieux et neufs, montre nettement d'année en année

à un nombre de plus en plus grand d'ouvriers la justesse de

cette doctrine de Marx.

Le capitalisme a vaincu dans le monde entier, mais

cette victoire n'est que le prélude de la victoire du Travail

sur le Capital.

III

Lorsque le régime féodal fut

renversé et que la « libre »

société capitaliste vit le jour, il apparut tout de suite

que cette liberté équivalait à un nouveau

système d'oppression et d'exploitation des travailleurs.

Aussitôt diverses doctrines socialistes commencèrent

à surgir, reflet de cette oppression et protestation contre

elle. Mais le

socialisme primitif était un socialisme utopique. Il

critiquait la société capitaliste, la condamnait, la

maudissait ; il rêvait de l'abolir, il imaginait un

régime meilleur ; il cherchait à persuader les

riches de l'immoralité de l'exploitation.

Mais le socialisme utopique ne pouvait indiquer une

véritable issue. Il ne savait ni expliquer la nature de

l'esclavage salarié en régime capitaliste, ni

découvrir les lois de son développement, ni trouver la

force

sociale capable de devenir le créateur de la

société nouvelle.

Cependant, les révolutions orageuses qui

accompagnèrent partout en Europe, et principalement en France,

la chute de la féodalité, du servage, montraient avec

toujours plus d'évidence que la lutte des classes est

la base et la force motrice du développement.

Aucune liberté politique n'a été

conquise sur la classe des féodaux sans une résistance

acharnée. Aucun pays capitaliste ne s'est constitué sur

une base plus ou moins libre, démocratique, sans qu'une lutte

à mort n'ait mis aux prises les différentes classes de la

société capitaliste.

Marx a ceci de génial qu'il fut le premier

à dégager et à appliquer de façon

conséquente l'enseignement que comporte l'histoire universelle.

Cet enseignement, c'est la doctrine de la lutte des classes.

Les hommes ont toujours été et seront

toujours en politique les dupes naïves des autres et

d'eux-mêmes, tant qu'ils n'auront pas appris, derrière les

phrases, les déclarations et les promesses morales, religieuses,

politiques et sociales, à discerner les intérêts de

telles ou telles classes. Les partisans des

réformes et améliorations seront

dupés par les défenseurs du vieux régime aussi

longtemps qu'ils n'auront pas compris que toute vieille institution, si

barbare et pourrie qu'elle paraisse, est soutenue par les forces de

telles ou telles classes dominantes. Et pour briser la

résistance de ces classes, il n'y a qu'un moyen :

trouver dans la société même qui nous entoure,

puis éduquer et organiser pour la lutte, les forces qui peuvent

— et doivent de par leur situation sociale — devenir la force

capable de balayer le vieux et de créer le nouveau.

Seul le matérialisme philosophique de Marx a

montré au prolétariat la voie à suivre pour sortir

de l'esclavage spirituel où végétaient

jusque-là toutes les classes opprimées. Seule la

théorie économique de Marx a expliqué la situation

véritable du prolétariat dans l'ensemble du régime

capitaliste.

Les organisations prolétariennes

indépendantes se multiplient dans le monde entier, de

l'Amérique au Japon, de la Suède à l'Afrique du

Sud. Le prolétariat s'instruit et s'éduque en menant sa

lutte de classe ; il s'affranchit des préjugés de la

société bourgeoise, il acquiert une cohésion de

plus en plus grande, il apprend à apprécier ses

succès à leur juste valeur, il retrempe ses forces et

grandit irrésistiblement.

La théorie marxiste de la plus-value conserve

encore toute sa valeur

- Hardial Bains -

Marx a découvert la loi économique du

développement de la société

capitaliste, la loi de la plus-value. Il a montré que le but de

la

production sous le capitalisme est le profit, qui représente le

travail

non payé de la classe ouvrière, la valeur nouvelle

créée par les

travailleurs au cours du processus de production capitaliste en sus de

la valeur

de leurs salaires. Marx a été le premier à

découvrir l'origine du

profit capitaliste dans l'exploitation de la classe ouvrière. Il

a

montré que sous le capitalisme, la production se

développe à travers

des crises et des bouleversements en raison de l'anarchie de la

production, anarchie qui a sa racine dans la contradiction fondamentale

du mode de

production capitaliste, la contradiction entre le caractère

social de

la production et l'appropriation capitaliste privée des fruits

de la

production. À un certain stade, la croissance des forces

productives

entre en conflit avec la croissance des profits, avec l'appropriation

capitaliste privée. C'est alors qu'éclate la crise,

caractérisée par un

phénomène

apparemment illogique : il y a une surabondance de biens, mais les

travailleurs, ne pouvant se les payer, vivent dans le besoin. Marx a

prédit tous les traits de la société capitaliste

telle que nous la

connaissons en se basant sur la loi économique du

développement du

capitalisme. À partir de cette loi, il a pu formuler la loi

générale et

absolue

de l'accumulation capitaliste, qui affirme qu'à mesure que le

capitalisme se développe et que la richesse se concentre entre

les

mains de la bourgeoisie, la condition de la classe ouvrière va

nécessairement se détériorant : les riches

s'enrichissent et les

pauvres s'appauvrissent.

« L'armée industrielle de

réserve est d'autant plus nombreuse

que la richesse sociale, le capital en fonction, l'étendue et

l'énergie

de son accroissement, donc aussi la masse absolue du prolétariat

et la

force productive de son travail, sont plus considérables. Les

mêmes

causes qui développent la force expansive du capital

développent la

force de travail disponible. La grandeur relative de l'armée

industrielle de réserve s'accroît donc en même temps

que les ressorts

de la richesse. Mais plus cette armée de réserve grossit,

comparativement à l'armée active du travail, plus grossit

la

surpopulation consolidée, excédent de population, dont la

misère est

inversement proportionnelle aux

tourments de son travail. Plus s'accroît enfin cette couche des

Lazare

de la classe salariée, plus s'accroît aussi le

paupérisme officiel. Voilà la loi absolue,

générale, de l'accumulation capitaliste . »[1]

Marx en concluait que le système capitaliste

serait frappé par des

crises cycliques d'une ampleur toujours plus grande et que seul le

renversement du mode de production capitaliste par la révolution

violente du prolétariat avec ses alliés pouvait mettre

fin à cette

situation.[2]

Ainsi, raisonnait Marx, la

propriété privée capitaliste et les rapports de

production capitalistes

seraient renversés et remplacés par la

propriété sociale des moyens de

production, ce qui permettrait d'abolir la contradiction entre le

caractère social de la production et les rapports de

propriété

existants.

Avec la loi de la plus-value, Marx découvrait

l'origine et le développement du profit capitaliste et mettait

à nu la « loi économique du

développement de la société moderne ».

Ce problème avait laissé perplexes tous les

économistes avant lui. Bien

que s'approchant plus ou moins de la théorie de la

valeur-travail, ces

derniers

n'avaient pas su expliquer scientifiquement l'origine du profit. Engels

a expliqué :

« Marx a également découvert la

loi particulière du mouvement

du mode de production capitaliste actuel et de la société

bourgeoise

qui en est issue. La découverte de la plus-value a, du coup,

fait ici

la lumière, alors que toutes les recherches antérieures

aussi bien des

économistes bourgeois que des critiques socialistes

s'étaient perdues

dans les ténèbres. » [3]

Après la première crise industrielle

de 1825, et après son

accession définitive au pouvoir en France et en Angleterre

vers 1830,

la bourgeoisie, devant la montée de la lutte de classe du

prolétariat,

s'est désintéressée complètement de la

recherche d'une économie

politique scientifique. Marx a expliqué dans la postface de la

deuxième édition allemande du Capital :

« En France et en Angleterre, la bourgeoisie

s'empare du

pouvoir politique. Dès lors, dans la théorie comme dans

la pratique, la

lutte des classes revêt des formes de plus en plus

accusées, de plus en

plus menaçantes. Elle sonne le glas de l'économie

bourgeoise

scientifique. Désormais, il ne s'agit plus de savoir si tel ou

tel

théorème est vrai,

mais s'il est bien ou mal sonnant, agréable ou non à la

police, utile

ou nuisible au capital. La recherche désintéressée

fait place au

pugilat payé, l'investigation consciencieuse à la

mauvaise conscience,

aux misérables subterfuges de l'apologétique. »

[4]

C'est dans les années 1840 que Marx a

commencé à élaborer sa

doctrine économique en s'appuyant sur la loi économique

du

développement de la société moderne. Dès

lors, l'économie politique

scientifique et le marxisme étaient synonymes. La rigueur

scientifique

devenait synonyme de parti-pris prolétarien, car le marxisme

avait

montré qu'on ne peut mettre fin aux crises et aux autres maux du

capitalisme qu'en abolissant le système capitaliste

lui-même, que seul

le renversement de l'ordre bourgeois par la révolution permettra

de

changer la condition de la classe ouvrière, de briser les

chaînes de

l'esclavage salarié qui lie l'ouvrier au capital.

Avec le passage du capitalisme au stade du capitalisme

monopoliste

et de l'impérialisme, toutes ses contradictions s'exacerbent

à

l'extrême. La révolution, loin d'être une

perspective qui s'éloigne,

s'impose à l'ordre du jour comme une nécessité,

comme la solution à

toutes ces contradictions, elle devient un problème posé

et à résoudre.

Aujourd'hui, comme à l'époque où Marx a fait son

analyse minutieuse de

la production de marchandises sous le capitalisme, l'ouvrier n'a rien

à

vendre que sa force de travail ; il est un esclave salarié

forcé de

s'offrir sur le marché pour gagner sa vie. Le

développement de la

grande production, la concentration implacable de la production et

du capital entre les mains d'une poignée de riches, la

croissance du

capital financier, l'exportation de capitaux vers tous les coins du

globe, la division du monde entre les puissances impérialistes,

tout

cela n'a pas infirmé les lois économiques du capitalisme

découvertes

par Marx. Les conditions objectives actuelles ne font que confirmer la

valeur de

la doctrine économique de Marx.

C'est la justesse indéniable de la doctrine

économique de Marx et

la grande force de ses enseignements qui contraignent la bourgeoisie

à

jeter tous ses apologistes dans l'arène contre le marxisme, dans

le but

de le « réfuter ». Aujourd'hui comme par le

passé, ces apologistes

présentent des arguments pour justifier l'exploitation des

travailleurs et le système du profit capitaliste. Du temps de

Marx, ils

prétendaient que le capitaliste avait droit à un «

retour sur son

investissement » « du fait de son

abstinence », pour « compenser les

risques encourus » ou pour « payer son salaire de

gérant ». Mais de

telles explications n'ont pu résister à la doctrine

scientifique qui prouvait que, peu importe la justification que l'on

invente pour les profits, les intérêts, les rentes et les

autres gains

réalisés par les propriétaires bourgeois, ces

« retours sur

l'investissement » n'avaient qu'une origine : le

travail vivant de la

classe ouvrière et des autres travailleurs. La bourgeoisie niait

totalement la

théorie de la valeur-travail. Elle identifiait la valeur au prix

et

soutenait que les prix étaient déterminés par le

rapport entre «

l'offre et la demande », et plus particulièrement par

les préférences

subjectives des consommateurs, de telle sorte qu'il n'y avait et ne

pouvait y avoir de mesure objective de la valeur du travail.

C'est avec cette théorie psychologique de la

valeur que les

économistes bourgeois espéraient écarter la

théorie de la

valeur-travail et justifier la répartition inégale des

fruits du

travail entre les exploiteurs et les exploités, entre les riches

et les

pauvres. W.S. Jevons, un des fondateurs de la théorie

psychologique de

la valeur basée sur la

philosophie utilitariste, a également élaboré une

théorie selon

laquelle les crises périodiques du capitalisme s'expliquent par

le

cycle des taches solaires ! Et dire que cette nouvelle version de

la

théorie de la valeur est apparue simultanément en

Angleterre, en

Autriche et en France précisément en 1871,

année de batailles acharnées

de

classe, année de la révolte du prolétariat

parisien et de la

proclamation de la Commune de Paris !

Lorsque le capitalisme a atteint son stade monopoliste,

les

théoriciens révisionnistes ont cherché à

leur tour à discréditer la

doctrine économique marxiste en s'appuyant sur ce qu'ils

appelaient les « nouvelles données » du

développement économique. Ils

prétendaient que la concentration du capital et

l'évincement de la

petite

production ne se poursuivaient que très lentement dans

l'industrie et

pas du tout dans l'agriculture ; que les crises se faisaient de

plus en

plus rares et moins aiguës ; que les cartels et les trusts

permettraient d'enrayer les crises définitivement ; et que

la théorie

de « l'effondrement » n'était pas valable parce

que les

antagonismes de classe s'atténuaient. En somme, ils soutenaient

que les

contradictions du capitalisme s'émoussaient et même

disparaissent avec

son passage au state du capitalisme monopoliste.

Lénine s'est élevé contre les

révisionnistes qui cherchaient à

dénaturer les conclusions de Marx, à en supprimer la

définition des

lois économiques du développement du capitalisme et la

doctrine de la

lutte de classe. Il a montré que le capitalisme s'était

développé selon

la loi économique découverte par Marx, que c'est par la

concentration

du

capital et de la production qu'il était passé au stade du

capitalisme

monopoliste, et que les antagonismes de classe s'en étaient

trouvés

intensifiés. Il a souligné :

« La réalité ne tarda pas

à montrer aux révisionnistes que

l'époque des crises n'était pas révolue : une

crise succéda à la

prospérité. Les formes, la succession, la physionomie de

certaines

crises s'étaient modifiées ; mais les crises

demeuraient partie

intégrante, inéluctable du régime capitaliste. Les

cartels et les

trusts, en unifiant

la production, aggravaient en même temps aux yeux de tous

l'anarchie de

la production, l'incertitude du lendemain pour le prolétariat et

l'oppression du capital ; ils envenimaient ainsi, à un

degré inconnu

jusque-là, les antagonismes de classe. » [5]

Dans son ouvrage monumental L'impérialisme,

stade suprême du capitalisme,

Lénine a montré comment le capitalisme était

passé au stade du

capitalisme monopoliste, au stade de l'impérialisme capitaliste.

S'appuyant sur les lois économiques découvertes par Marx,

il a décrit

le développement des traits du capitalisme monopoliste, de

son caractère parasitaire et moribond : la concentration du

capital et

de la production et l'apparition des monopoles ; la naissance du

capital financier par la fusion, sous la domination des banques, du

capital industriel et du capital bancaire ; l'exportation de

capitaux

et la division du monde entre les monopoles capitalistes et les

puissances impérialistes. Il a décrit

l'impérialisme comme le stade du

capitalisme où la révolution est à l'ordre du

jour, où elle est un

problème posé et à résoudre. De plus, il a

analysé l'action de la loi

économique fondamentale du capitalisme dans les conditions du

capitalisme monopoliste, et en a conclu que les capitalistes cherchent

à s'accaparer

le profit maximum en exigeant un tribut de toutes les cellules de la

société.

Le capital financier, concentré en quelques

mains et exerçant

un monopole de fait, prélève des bénéfices

énormes et toujours

croissants sur la constitution de firmes, les émissions de

valeurs, les

emprunts d'État, etc., affermissant la domination des

oligarchies

financières et frappant la société tout

entière d'un tribut au profit

des

monopolistes. » [6]

Staline a formulé cette loi avec

précision dans son ouvrage Les problèmes

économiques du socialisme en URSS.

Il a montré que la loi de la plus-value, qui explique l'origine

et le

développement du profit capitaliste, demeure la loi

économique

fondamentale du capitalisme, et que, même si l'action de cette

loi est

en quelque sorte

modifiée dans les conditions de l'impérialisme, ses

principes restent

toujours les mêmes. Staline a conclu que les traits principaux et

les

exigences de la loi économique fondamentale du capitalisme

moderne

pouvaient se formuler ainsi :

« assurer le maximum de profit capitaliste en

exploitant, en

ruinant, en appauvrissant la majeure partie de la population d'un pays

donné ; en asservissant et en dépouillant de

façon systématique les

peuples des autres pays, notamment ceux des pays

arriérés ; enfin, en

déclenchant des guerres et en militarisant l'économie

nationale en vue d'assurer le maximum de profits. » [7]

Staline réfutait ainsi le point de vue des

révisionnistes modernes

comme Browder et Tito qui prétendaient que le capitalisme

monopoliste

aux États-Unis était un « capitalisme

jeune », que l'économie

socialiste était compatible avec le marché capitaliste et

la

circulation capitaliste des marchandises, ainsi qu'avec l'action de la

loi de la

valeur en tant qu'agent régulateur de la production et de la

distribution. [...]

Aujourd'hui, la bourgeoisie est toujours aussi

déterminée à «

réfuter » la théorie marxiste de la

plus-value, à obscurcir l'origine

du profit et à dépeindre le système d'esclavage

salarié sous des

couleurs chatoyantes. En 1983, les impérialistes ont

même attribué le

prix Nobel d'économie à un « savant »

professeur, G. Debreu,

qui a consacré toute sa vie à chercher en vain un

substitut à la

théorie marxiste de la plus-value. Le président de Gulf

Canada prétend

que c'est la bourgeoisie, les monopoles et les multinationales qui

créent la richesse, tandis que les travailleurs ne font que

consommer !

La bourgeoisie ne cesse de chanter sa ritournelle voulant que la

croissance économique et le bien-être du peuple

dépendent entièrement

des profits des corporations, que la croissance des profits soit

nécessaire à l'expansion économique, et ainsi de

suite. Elle soutient

que la crise actuelle résulte, du moins en grande partie, d'une

chute

des profits. Selon ce « raisonnement », la solution de

la crise passe

par

une hausse des profits. Cette idée est poussée à

la limite par les

idéologues bourgeois, qui répètent sans

arrêt que les profits sont la

clé de la « création d'emplois » et que

les travailleurs ne peuvent

mieux servir leurs intérêts qu'en acceptant de sacrifier

leurs salaires

et leurs conditions de travail (et jusqu'à leur

sécurité d'emploi et

leurs

emplois mêmes !), afin d'accroître les profits des

employeurs et de

préserver ainsi des emplois ou en «

créer » de nouveaux.

Par ces prétentions saugrenues, la bourgeoisie

s'offre une farce

cruelle aux dépens des travailleurs et des larges masses du

peuple.

Tant la théorie marxiste de la plus-value que la

réalité elle-même

démentent les dires de la bourgeoisie à propos des

bénéfices

qu'apporteraient les profits aux travailleurs. Les profits des

monopoles et des

multinationales se sont accrus considérablement en 1983,

mais cette «

relance » n'a pas créé d'emplois pour les

chômeurs. Au contraire, le

chômage se maintient autour de 11 pour cent, un des niveaux

les plus

élevés que l'histoire ait connus. Malgré cela, la

bourgeoisie et ses

media persistent à colporter leur propagande

trompeuse. Le bien-être du peuple ne préoccupe pas la

bourgeoisie ; «

créer des emplois » ne l'intéresse pas. Sa

préoccupation est de

s'assurer le profit maximum par l'exploitation des travailleurs et en

frappant d'un tribut la société tout entière.

La loi de la plus-value continue d'opérer

aujourd'hui. Telle que

modifiée dans son action à l'époque de

l'impérialisme, elle demeure la

loi économique fondamentale du capitalisme moderne. La loi de la

plus-value n'a pas besoin d'amendements » ni de «

corrections », comme

le prétendent les révisionnistes et les opportunistes. Au

contraire, on ne peut comprendre le développement actuel de

l'économie

capitaliste, caractérisé par des crises

périodiques et par

l'approfondissement constant de la crise générale, sans

se référer à

cette loi économique fondamentale du capitalisme moderne. [...]

Notes

1. Marx, K., Le Capital,

Éditions sociales, Paris, 1976, Livre 1, p. 465.

2. L'idée que « la

classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre telle quelle

la machine de l'État et de la faire fonctionner pour son propre

compte » est un principe fondamental du marxisme.

Voir : Marx, K. « La guerre civile en France », Marx

et

Engels,

Oeuvres

choisies ,

tome 2, Éditions du progrès,

Moscou, 1970,p. 230.

3. Engels, F., "Discours sur la

tombe de Karl Marx", Marx et Engels, Oeuvres choisies,

tome 3, Éditions du Progrès, Moscou, 1978,

p. 167.

4. Marx, K., Le Capital.

Livre 1, op. cit., p. 17.

5. Lénine, V.1., "Marxisme

et révisionnisme", Oeuvres complètes.

tome 15, Éditions sociales, Éditions du

Progrès, Paris, Moscou, 1967, p. 31-32

6. Lénine, V.I.,

"L'impérialisme, stade suprême du capitalisme", Oeuvres complètes,

tome 22, Éditions sociales,

Éditions en langues étrangères, Paris,

Moscou ; 1960, p. 252.

7. Staline, J., "Les

problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S.", Oeuvres

choisies,

op.

cit.,

p. 599.

Lisez Le

Marxiste-Léniniste

Site web: www.pccml.ca

Courriel: redaction@cpcml.ca

|