|

|

Numéro 134 - 29 octobre 2016 Un an de pouvoir libéral Le gouvernement Trudeau veut    Un

an

de

pouvoir

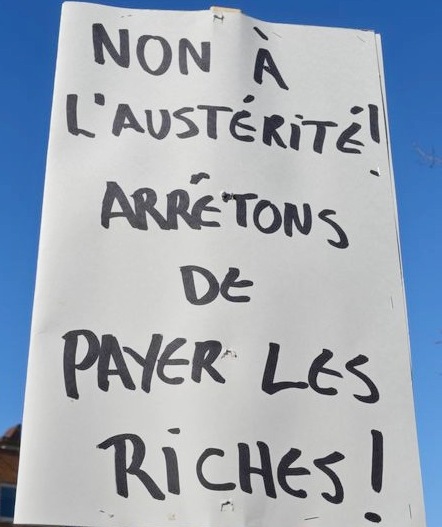

libéral Un an de pouvoir libéral Le gouvernement Trudeau veut incorporer la «souplesse» dans le Code du travail pour imposer l'offensive antisocialeLe 22 septembre dernier, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, MaryAnn Mihychuk, a déclaré que « la population canadienne s'est exprimée dans le cadre des consultations sur les conditions de travail souples menées par le gouvernement du Canada ». Selon la ministre, les Canadiens se sont « exprimés » par le biais de consultations en ligne qui se sont déroulées pendant un mois et demi du 16 mai au 30 juin et de sept tables rondes qui se sont tenues à l'échelle du Canada avec des « intervenants ». Elle a dit que « le gouvernement du Canada a mené d'importantes consultations publiques sur son plan visant à accorder aux employés le droit de demander des conditions de travail souples sans peur de représailles. De mai à juin, plus de 1 260 Canadiens et 60 intervenants ont fait part de leurs points de vue sur les conditions de travail souples, y compris des employeurs et des organisations patronales, des syndicats et des organisations du travail, des groupes de défense, des organisations communautaires, des groupes de réflexion et le milieu universitaire ». Dans la lettre de mandat qu'elle a reçue du premier ministre, celui-ci lui confie la responsabilité d'apporter des modifications au Code canadien du travail afin « d'accorder à tous les employés relevant de la compétence fédérale le droit de demander officiellement des conditions de travail souples ». Le gouvernement déclare vouloir continuer de « consulter les provinces et les territoires au sujet de la mise en oeuvre de modifications similaires dans les secteurs sous réglementation provinciale ». Selon le gouvernement Trudeau, des conditions de travail souples « permettent à l'employé de changer, de façon temporaire ou permanente, son horaire de travail, le nombre d'heures travaillées ou son lieu de travail, ou encore de prendre congé pour s'acquitter de responsabilités à l'extérieur du travail. Ces conditions jouent un rôle important, car elles permettent aux employés et aux employeurs de s'adapter aux réalités professionnelles, sociales et économiques d'aujourd'hui. En effet, pour les employés, elles constituent un moyen de mieux gérer les exigences souvent concurrentes de leur travail rémunéré ainsi que leurs responsabilités personnelles et familiales à l'extérieur du travail. Quant aux employeurs, ils les utilisent pour accroître la productivité ainsi qu'offrir des environnements de travail inclusifs et positifs afin d'attirer et de maintenir en poste des employés compétents indispensables à l'entreprise. » Emploi et Développement social Canada a émis un document de discussion en mai dernier qui a servi de base aux consultations. Le document décrit de la façon suivante les « réalités professionnelles, sociales et économiques d'aujourd'hui ». « Les avancées dans le monde du travail qui découlent de la mondialisation, des progrès technologiques, des méthodes de travail en changement et de la nécessité de parfaire constamment ses compétences, ont transformé les milieux de travail, les rendant plus complexes et exigeants, tant pour les travailleurs que pour les employeurs. Parallèlement, la hausse du taux d'activité des femmes, l'augmentation du nombre de familles à deux revenus et de familles monoparentales, la demande accrue de soins informels avec le vieillissement de la population et d'autres facteurs ont pour effet d'accroître les responsabilités familiales et personnelles, particulièrement pour les Canadiens qui font partie de la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie... Il peut être difficile de trouver le juste équilibre entre ces responsabilités souvent concurrentes. En effet, selon l'Association canadienne pour la santé mentale, 58 % des Canadiens déclarent être « surchargés » en raison des pressions associées aux nombreux rôles qu'ils sont appelés à jouer au travail et à la maison, auprès de la famille et des amis, et en tant que bénévoles au sein de leur collectivité. Le stress que les Canadiens ressentent en tentant de concilier leurs responsabilités professionnelles, familiales et personnelles peut avoir d'importantes conséquences néfastes : pour leur santé physique et mentale, leur satisfaction au travail et la qualité de vie de leur famille ; pour leurs employeurs, en ce qui a trait à l'absentéisme, au taux de maintien de l'effectif et à la perte de productivité ; et pour les services sociaux et de santé à l'échelle du pays. » La description que donne le document de discussion des problèmes auxquels de plus en plus de travailleurs font face nous est très familière. En fait, c'est la description libérale des impacts de l'offensive néolibérale antisociale que les travailleurs vivent à chaque jour et qui causent le chaos dans leur vie et l'économie. Les libéraux de Justin Trudeau présentent cela comme si c'était un phénomène naturel sur lequel les êtres humains n'ont aucun contrôle, et qui échappe certainement à la capacité de la lutte de classe organisée de la classe ouvrière d'apporter des changements afin que la société soit guérie de ces plaies. Les libéraux décrivent les difficultés qu'affrontent les travailleurs à la fois comme un « défi » et une « opportunité ». Selon eux, ce ne sont pas des problèmes qu'on peut résoudre en mettant au premier plan la défense des intérêts et du bien-être du peuple. La question clé à savoir entre les mains de qui sont menées la mondialisation et les avancées technologiques, par qui et dans quel objectif est écartée pour qu'on ne pointe pas du doigt les actions destructrices des riches et de leurs monopoles mondiaux et des gouvernements à leur service. La réalité de la précarisation toujours plus poussée des conditions de vie et de travail du peuple est considérée comme un symptôme de quelque chose de mystérieux. La cause profonde au sein de l'économie et de ses rapports de production n'est jamais identifiée et il en est de même du contrôle dévastateur que les oligopoles mondiaux et l'oligarchie financière exercent sur l'économie pour servir leurs intérêts privés étroits et en rivalité les uns avec les autres. Peut-être que la description des symptômes d'une maladie et l'invention de quelque remède peut apporter quelque soulagement aux libéraux de Justin Trudeau, mais les travailleurs, eux, font face à la tâche de trouver une nouvelle direction et une nouvelle voie vers l'avant qui va leur permettre de contrôler leur économie, leur vie et leur travail, et de leur donner un objectif prosocial en opposition à l'objectif des riches au service des oligopoles. Les travailleurs savent d'expérience que les problèmes de santé mentale au travail qui sont aujourd'hui si répandus et affectent la santé et sécurité, et leur tranquillité d'esprit ne sont pas causés par des processus de travail complexes ou des changements technologiques non identifiés, mais par l'offensive antisociale que les riches et leurs monopoles mènent sans répit contre les travailleurs. La réduction du nombre des travailleurs, les effectifs insuffisants, le refus de fournir des garderies, le harcèlement constant poussant à faire plus avec moins et le climat constant de mesures disciplinaires et de criminalisation des travailleurs qui osent protester ont tous leur source dans le contrôle antisocial et l'objectif de l'oligarchie financière qui est de défendre et construire ses empires pour pouvoir mieux s'emparer de la richesse sociale que la classe ouvrière produit. Selon la logique libérale, les travailleurs devraient s'adapter à la détérioration et à la déstabilisation de leurs conditions de vie et de travail de même qu'au système et aux décisions brutales qui leur causent insécurité et détresse. La conception libérale prend l'offensive antisociale comme point de référence, ce qui élimine l'existence d'une alternative. La solution aux « demandes » et aux « pressions » qui s'exercent sur le système de santé et les services sociaux est de placer le fardeau du soin des enfants, des familles et des aînés sur les familles et les individus. C'est dans un tel cadre, dit-on aux travailleurs, que la « souplesse » et d'autres stratagèmes du genre peuvent fournir un soi-disant équilibre entre le travail et la vie familiale. Les libéraux mettent de l'avant le mantra irrationnel du « chacun subvenant à ses propres besoins » dans une économie qui est pourtant entièrement socialisée et intégrée. Parler d'un équilibre entre la vie et le travail, c'est nier que la vie, pour les êtres humains, a toujours été le travail. La vie commence et progresse par le travail et, dans le monde moderne du travail socialisé, cela veut dire créer les conditions pour que les travailleurs s'épanouissent de manière individuelle et générale et fassent ainsi leur meilleure contribution à leur propre bien-être et celui de tous et à l'intérêt général de la société. Les documents que les libéraux ont préparés pour appuyer leur programme d'incorporer les « conditions de travail souples » dans le Code canadien du travail montrent bien que ce programme n'a rien d'innocent ou de généreux et qu'on assiste en fait à quelque chose de sinistre. On lit entre autres dans le rapport sur les consultations qui ont été menées : « Les intervenants ainsi qu'un grand nombre de répondants ont reconnu que les conditions de travail souples étaient utilisées dans un contexte juridique élargi ; ils ont également mentionné plusieurs éléments particuliers qui, selon eux, nuisent à la promotion de la souplesse : « - les conventions collectives, qui offrent généralement des conditions de travail souples ou des horaires de travail favorables en fonction de l'ancienneté plutôt que selon le moment où l'employé présente sa demande ou le type de souplesse dont il souhaite bénéficier ; « - certaines dispositions du Code canadien du travail concernant les heures supplémentaires qui, selon les employeurs ou les employés, sont trop restrictives ; « - les dispositions du Code canadien du travail concernant la responsabilité de l'employeur de s'assurer que les lieux de travail respectent les exigences en matière de santé et sécurité, lesquelles ne sont peut-être pas appropriées pour le travail effectué à distance, par exemple à partir du domicile d'un employé. » Le chat est sorti du sac ! En somme, faire preuve de souplesse veut dire s'attaquer aux conventions collectives, à l'ancienneté, à la durée de la journée et de la semaine de travail et à toute autre restriction au droit de monopole d'exploiter les travailleurs et d'attaquer leur dignité. Pourquoi la demande de « conditions de travail souples » devrait-elle être liée à la réglementation légale en matière de santé et de sécurité, de temps supplémentaire et ainsi de suite ? Le gouvernement Trudeau est-il en train de préparer une réforme des lois du travail qui vise à démanteler les arrangements ayant force de loi, y compris les conventions collectives, au nom de ce qu'il appelle un équilibre entre « le travail et la qualité de vie en famille » ? Toutes les mesures qui existent qui ont fourni un peu de stabilité et d'équilibre dans les conditions de vie et de travail des travailleurs sont dues en grande partie à la lutte collective organisée des travailleurs pour leurs droits et les droits de tous. La vigilance et la défense des droits sont de mise, y compris le droit des travailleurs de s'organiser collectivement à la défense de leurs intérêts, compte tenu surtout des plans que le gouvernement Trudeau semble être en train de préparer. Cet appel à la « souplesse » semble être une autre de ces constructions de l'esprit que les libéraux de Justin Trudeau mettent de l'avant pour justifier leurs attaques contre la classe ouvrière et la société. Les travailleurs ne s'organisent pas uniquement pour défendre leurs droits qui sont attaqués mais pour se préparer à prendre l'offensive pour changer l'objectif, l'organisation de même que les rapports de production et la direction de l'économie afin de les rendre conformes au caractère socialisé du travail moderne. Le facteur manquant dans le mouvement émancipateur de la classe ouvrière

Les travailleurs sont leurs propres sauveurs !

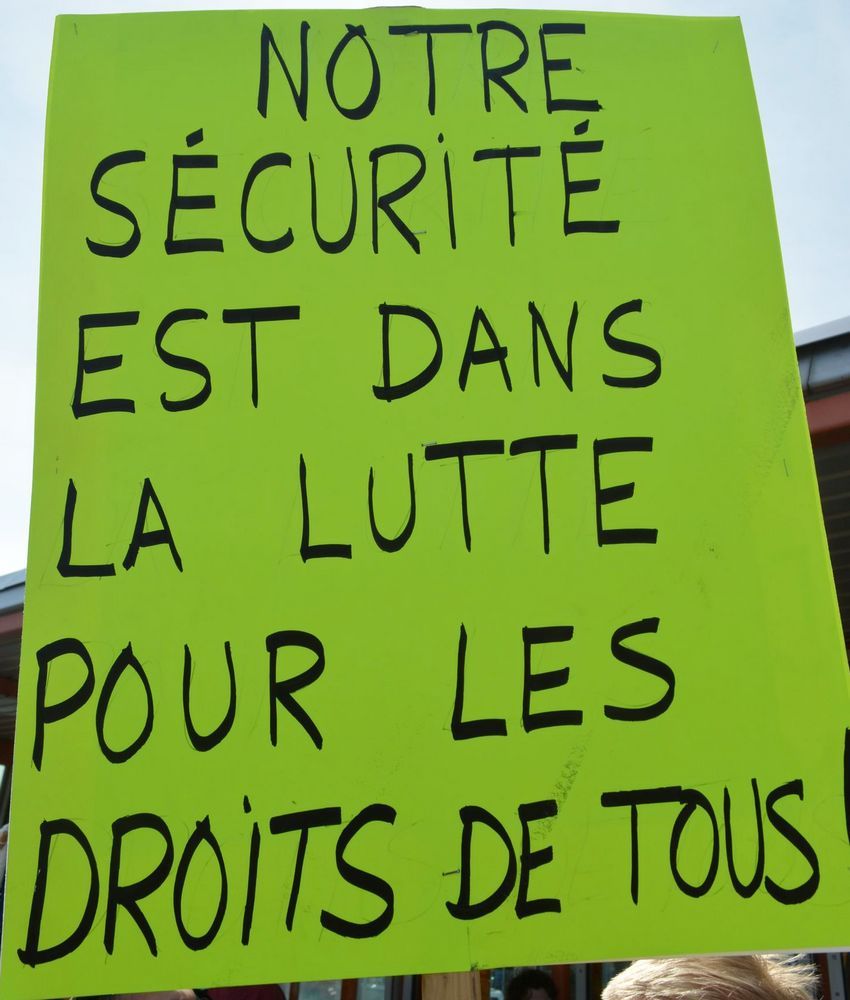

Le mouvement émancipateur de la classe ouvrière doit se défaire d'une mauvaise habitude qui le retient. Il a tendance à nier sa capacité de s'organiser et de changer les choses indépendamment de l'élite impérialiste dominante et de son État. La culture politique ambiante inculque aux travailleurs que ce n'est qu'en influençant l'élite dominante et en se servant de ses institutions d'État qu'ils peuvent faire cesser les attaques des riches impérialistes et de leurs monopoles et oligopoles contre la classe ouvrière et les convaincre de respecter les droits et de résoudre les problèmes pour le bien de la société plutôt que dans leurs intérêts privés étroits. L'excuse généralement donnée ou le sous-entendu généralement accepté est que les institutions médiatiques ou politiques et d'entraide de la classe ouvrière ne sont pas suffisamment fortes pour faire la différence, alors les travailleurs doivent recourir aux institutions de l'élite impérialiste dominante. De cette façon, rien n'est fait pour renforcer les médias qui sont partisans de leurs opinions et positions indépendantes ou les institutions politiques et d'entraide de la classe ouvrière. Combien souvent entend-on dire que si seulement le Toronto Star, le Hamilton Spectator, La Presse, Le Journal de Montréal ou une autre institution de la presse monopoliste cessait ses préjugés antitravailleurs et présentait les intérêts et les points de vue de la classe ouvrière de façon objective et conséquente, les choses pourraient aller beaucoup mieux ? Ce sentiment d'espoir débilitant empêche les travailleurs de poser les gestes décisifs pour bâtir leurs propres institutions démocratiques indépendamment de l'élite dominante. Les travailleurs sont séduits par les promesses de ceux qui détiennent le pouvoir économique et politique. Ils ne saisissent pas qu'ils sont les véritables producteurs de la richesse sociale ; qu'ils font partie d'une classe qui représente de loin la majorité de la population et qu'ils sont la seule force sociale capable de contester le pouvoir de l'élite dominante de priver les êtres humains des droits qui leur appartiennent du fait de leur humanité. Les riches impérialistes inculquent constamment aux travailleurs qu'ils sont un coût de production, que leurs salaires mais aussi les programmes comme les pensions, l'assurance-emploi et les indemnisations pour accident ou maladie reliés au travail sont autant de coûts pour la société. Les travailleurs sont amenés à se convaincre par un message répété continuellement qu'ils sont un fardeau pour l'économie et pour la société et que les riches impérialistes sont les véritables héros. On leur répète constamment que les véritables producteurs qui font le travail et qui produisent toute la richesse sociale dont la société a besoin ne sont pas capables de résoudre les problèmes dans leur intérêt, dans l'intérêt de leur économie et de leur société. La vérité objective que tous peuvent voir est niée : que les riches impérialistes et leurs intérêts privés étroits et rivaux sont le véritable fardeau et ce qui bloque la résolution des problèmes de l'économie et de la société, que ce sont eux qui retiennent la classe ouvrière et l'empêchent de prendre la place qui lui revient comme dirigeante et fondement de la vie moderne. Pour défendre ses droits, résoudre les problèmes de l'économie, avancer dans une nouvelle direction prosociale et ouvrir une voie au progrès de la société, la classe ouvrière doit défaire le blocage que représente le pouvoir de l'élite dominante. Elle ne peut pas défaire le blocage des riches impérialistes si elle cherche constamment l'aide des forces qui bloquent la résolution des problèmes et qui privent les travailleurs de leur rôle dirigeant. La classe ouvrière doit garder l'initiative en tout temps pour défendre ses droits et exercer son pouvoir et sa volonté de résoudre les problèmes de manière prosociale, pour le bien de l'ensemble de la société. L'époque où la classe ouvrière doit quémander à l'élite monopoliste dominante pour ses droits est depuis longtemps révolue. Pour changer la situation en faveur de la classe ouvrière, l'initiative doit provenir des travailleurs eux-mêmes : ils doivent bâtir leur voix et leurs institutions dans les endroits de travail et dans la communauté. Les travailleurs doivent se voir eux-mêmes comme les leaders de leur mouvement, de leur économie et du pays. Vote unanime à l'ONU contre le blocus américain de Cuba Une victoire écrasante pour Cuba!

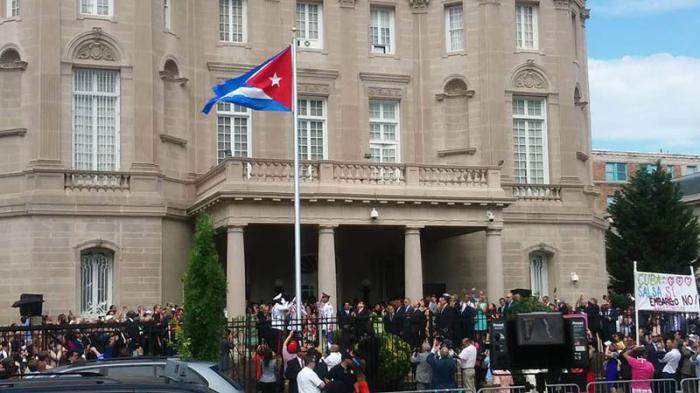

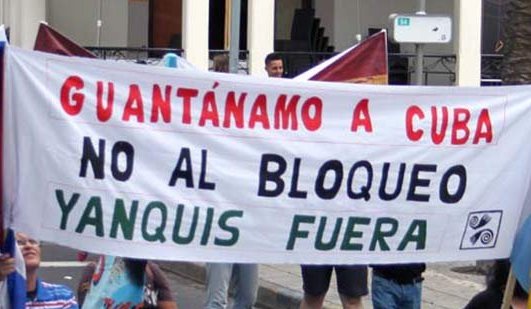

Aujourd'hui 26 octobre, l'Assemblée générale des Nations unies a voté à 191 voix contre 0 (avec deux abstentions, soit les États-Unis et Israël) de condamner la guerre économique que Washington mène contre Cuba depuis plus de cinq décennies. C'est la 25e année consécutive que l'ONU rejette les tentatives des États-Unis d'imposer leur volonté impériale à Cuba par la coercition, avec l'imposition d'un embargo commercial, économique et financier unilatéral. Le vote retentissant de l'ONU représente une victoire pour Cuba mais aussi pour tous celles et ceux qui défendent le droit inaliénable et inviolable de tous les peuples à l'autodétermination et à l'indépendance. Une rebuffade sans précédent par la communauté internationale des efforts de Washington pour asphyxier l'héroïque peuple de Cuba, le vote du 26 octobre a démontré non seulement l'opposition indéfectible des peuples du monde à la politique criminelle des États-Unis, mais aussi l'ampleur du soutien et du respect pour Cuba dans le monde. L'empire s'est senti si isolé qu'il n'a pu faire autre chose que de reconnaître et d'accepter cette réalité en s'abstenant. Par contre, bien que l'abstention de Washington soit un développement positif, le gros de l'architecture du blocus économique demeure intact. Par conséquent, la lutte continue pour mettre un terme à la guerre économique des États-Unis contre Cuba, une violation flagrante du droit international et l'obstacle principal au développement social et économique de l'île. Dans cette lutte, les nations et peuples du monde, qui représentent l'immense majorité de l'humanité, ont déclaré d'une seule voix qu'elles sont avec Cuba.

Le blocus étasunien de Cuba doit être levé !

(26 octobre 2016. Photo : L. Ernesto) La force ne fait pas le droit!

Le vote unanime du 26 octobre de l'Assemblée générale de l'ONU en faveur de la résolution intitulée : « Nécessité de lever le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis d'Amérique » est une autre importante victoire non seulement pour Cuba mais pour tous les amis de Cuba dans le monde. Toutefois, lorsqu'elle a annoncé que les États-Unis allaient s'abstenir, l'ambassadrice américaine Samantha Power a tenu à dire que s'il est vrai que l'administration Obama a changé la politique des États-Unis envers Cuba, l'abstention ne doit pas être vue comme un accord avec ceux qui soutiennent la résolution. Elle a ensuite eu l'arrogance d'énoncer toutes les choses que Cuba doit changer si elle veut obtenir l'approbation des États-Unis, sans admettre un seul méfait des États-Unis contre Cuba. Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez Parilla, a gracieusement accepté l'abstention des États-Unis et les remarques de l'ambassadrice. Il a toutefois profité de l'occasion pour réitérer les effets cruels du blocus. Cuba estime que les dommages économiques accumulés du blocus se chiffrent à 753,67 milliards $. Le ministre a aussi souligné les violations flagrantes du droit international par ce blocus et l'affront qu'il représente pour les peuples d'Amérique latine et des Caraïbes qui ont proclamé la région une zone de paix. « Il ne fait pas de doute que des progrès ont été réalisés, a-t-il dit. Mais le blocus économique, commercial et financier persiste. Il cause des torts au peuple cubain et entrave le développement économique de son pays. » Le blocus doit être entièrement levé, a-t-il réitéré. Il a terminé en disant que dans le processus de normalisation des relations entre les deux pays, il serait utile que les États-Unis reconnaissent que les changements à Cuba relèvent du peuple cubain souverain. Cette dernière victoire de Cuba à l'ONU offre un contraste frappant avec les menées de tous ceux qui abusent de l'ONU pour saper la souveraineté des autres. Si d'une part il y a de nombreux exemples des tentatives des impérialistes américains de se servir des institutions de l'ONU contre ses principes fondateurs et sa charte, d'autre part la défense par Cuba de ses droits est une défense des droits de l'humanité. À l'occasion de cette victoire à l'ONU, LML transmet ses sincères félicitations à Cuba, à ses dirigeants, à son peuple, à sa mission onusienne et à tous les amis de Cuba dans le monde. À l'heure où les impérialistes américains créent le chaos pour l'humanité avec leur armée, leur marine, leurs forces de frappe, leurs armes nucléaires, leur terreur d'État, leur guerre économique et leurs coups d'État, la victoire de Cuba à l'ONU envoie le message clair que « la force ne fait pas le droit ! » et que la résistance organisée et la défense inébranlable des principes peuvent ouvrir une voie vers l'avant. LML appelle les Canadiens à soutenir activement le mouvement pour mettre fin au blocus américain et pour que la baie de Guantanamo soit retournée à Cuba. Remarques arrogantes de l'ambassadrice des États-Unis pour expliquer l'abstention

Avant le vote de l'ONU sur la résolution annuelle

pour mettre fin au blocus des États-Unis contre Cuba le 26

octobre, la discussion était ouverte aux représentants de

tout pays au sujet de la résolution. L'ambassadrice des

États-Unis à l'ONU, Samantha Power, a

déclaré : « Pendant plus de 50 ans, les

États-Unis avaient

une politique visant à isoler le gouvernement de Cuba. Pour

environ la moitié de ces années, les membres de l'ONU ont

voté massivement pour une résolution de

l'Assemblée générale condamnant l'embargo

américain et appelant à sa levée. Les

États-Unis ont toujours voté contre cette

résolution. Aujourd'hui, les États-Unis

s'abstiendront. »

L'annonce de l'abstention des États-Unis a été

accueillie par un applaudissement soutenu de l'Assemblée. Notons que madame Power prétend que la

résolution condamne « 'embargo des

États-Unis », ce qui laisse entendre que les mesures

concernent les États-Unis et Cuba et personne d'autre. Ce qui

est faux. La résolution condamne « le blocus des

États-Unis », qui constitue une agression

généralisée contre Cuba et qui affectent tous les

pays qui ont des relations avec Cuba ou qui pratique le commerce avec

elle. L'ambassadrice a alors apporté des précisions pour que personne ne confonde cette position avec un accord avec la résolution : « En décembre 2014, le président Obama a clairement fait savoir son opposition à l'embargo et appelé notre Congrès à le lever. Or, si l'administration Obama reconnaît que l'embargo doit être levé, je dois clairement faire savoir que le changement de position n'est pas dû aux motifs énoncés dans la présente résolution. » Power a alors nié l'illégalité du blocus et dit que les États-Unis « rejettent catégoriquement les déclarations contenues dans la résolution qui le laissent entendre ». L'ambassadrice américaine a ensuite profité de l'occasion pour répandre la désinformation au sujet de la vie à Cuba, niant la responsabilité des États-Unis dans les nombreuses difficultés auxquelles font face les Cubains en raison du blocus et justifiant tous leurs méfaits à l'endroit de Cuba. Elle a admis que la politique d'isoler Cuba s'est retournée contre les États-Unis, mais a ensuite fait des allégations non fondées au sujet des violations des droits humains à Cuba. Par exemple, elle a allégué des limitations sur l'accès des Cubains à des sources externes d'information. En aucun temps l'ambassadrice américaine n'a-t-elle reconnu les raisons légitimes pour lesquelles les peuples du monde ont formellement condamné le blocus depuis 25 ans, ni le besoin de justice ou de réparation. L'ambassadrice des États-Unis a même déclaré que « l'hostilité » entre les deux pays a empêché des relations diplomatiques et la collaboration, suggérant ainsi que Cuba a été hostile envers les États-Unis et que cela justifiait l'agression américaine. Évidemment, Cuba n'a jamais montré une telle hostilité envers les États-Unis. Cuba a simplement défendu ses droits et sa souveraineté et celle des autres peuples dans l'esprit de l'internationalisme et a cherché des relations pacifiques et d'amitié avec tous les pays, incluant les États-Unis. Samantha Power a tenté de donner un exemple positif de coopération et de multilatéralisme entre Cuba et les États-Unis par un compte-rendu plus que condescendant de la réponse internationale à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Elle a déclaré que ce sont les États-Unis qui ont ouvert la voie, et que Cuba s'est réellement engagée en étant un des premiers à répondre à l'appel des États-Unis. Elle a parlé d'un médecin cubain qui a été infecté en fournissant une assistance en Afrique de l'Ouest. L'effort international pour traiter ce médecin est ce qui devrait toujours caractériser l'ONU, a dit Power. Le ministre cubain des Affaires étrangères, Rodriguez Parilla, dans ses remarques qui ont suivi celles de Power, a dû souligner que le déploiement de l'aide médicale cubaine dans ce cas a été effectivement entravée par le blocus des États-Unis. L'ambassadrice américaine a conclu ses remarques en disant que l'abstention des États-Unis n'est qu'une petite étape pour améliorer les relations, mais qu'avec plusieurs petites étapes comme celle-ci, elle espérait que le but ultime de la levée du blocus pourrait être atteint. La directive du 14 octobre du président Obama Les « petits caractères »

Après des décennies de documents secrets qui dissimulaient des sabotages et des plans de déstabilisation, la nouvelle directive du président Barack Obama sur la politique envers Cuba a été rendue publique le vendredi 14 octobre. Le président des États-Unis a déclaré que le document a une approche intégrale, qu'il concerne toutes les instances du gouvernement et qu'il a pour objectif de « rendre irréversibles les transformations de ces deux dernières années ». « Il favorise la transparence en indiquant clairement nos politiques et nos intentions », a-t-il ajouté. La conseillère à la Sécurité nationale, Susan Rice, est allée encore plus loin en reconnaissant que par le passé, il y eut des « plans secrets contre Cuba », mais que désormais les États-Unis avaient décidé de rendre publiques les directives exécutives concernant les relations avec la plus grande île des Antilles. Le diable, comme dit le proverbe, est dans les détails. Sous un langage technocratique et les néologismes typiques de la diplomatie, le texte camoufle nombre des contradictions qui persistent entre les deux voisins. Depuis les annonces du 17 décembre 2014, les autorités étasuniennes ont déclaré à plusieurs reprises et de différentes manières que « les méthodes changeaient, mais pas les objectifs ». « Nous reconnaissons la souveraineté et l'autodétermination de Cuba », précise la directive signée par Obama lui-même, après avoir qualifié les agissements de ce dernier demi-siècle de « politique obsolète qui a échoué à faire avancer les intérêts des États-Unis ». « Nous ne tentons pas d'imposer un changement de régime à Cuba. Par contre, nous faisons la promotion des valeurs que nous soutenons partout dans le monde, tout en respectant le fait qu'il revient au peuple cubain de prendre ses propres décisions quant à son avenir », peut-on lire dans un autre paragraphe du document. La très influente conseillère à la Sécurité nationale justifie le changement de politique actuel avec l'argument selon lequel les États-Unis ne pouvaient pas « rester assis à attendre » que Cuba change, sans s'impliquer dans la question. Elle a également déclaré que Washington « était intéressée » par les changements en cours sur l'île qui, selon elle, sont le fruit du rapprochement entre les deux pays depuis le rétablissement des relations diplomatiques. « Nous voulons entretenir des relations honnêtes avec le peuple cubain », a ajouté Rice, qui a affirmé que les programmes dits de « promotion de la démocratie » à Cuba seront plus « transparents ». Sous cette étiquette, les États-Unis dissimulent les projets de changement de régime, auxquels ils destinent des millions de dollars depuis des décennies, sans pour autant avoir atteint leurs objectifs. La directive contient des termes presque identiques dans les indications finales adressées aux différentes instances du gouvernement, en particulier à l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), qui est dans le collimateur de plusieurs pays du monde pour ses agissements subversifs, et qui à Cuba était derrière des opérations, comme ZunZuneo, le réseau alternatif de messages destinés à créer une base opérationnelle dans le milieu de la jeunesse à des fins de déstabilisation. « L'USAID dirigera conjointement avec le Département d'État les efforts pour garantir que les programmes démocratiques soient transparents et conformes aux programmes mis en oeuvre dans d'autres sociétés semblables », explique le document, comme si le simple fait que ces programmes soient transparents les rendait automatiquement acceptables pour Cuba, sans que leur nature subversive ait été changée. Des exemples récents, comme l'affaire des bourses de l'organisation World Learning pour des cours d'été, attribuées discrètement et à l'insu des autorités cubaines, illustrent clairement les intérêts profonds de ces programmes subventionnés par l'USAID, dans le plus pur style des « révolutions de couleur ». La directive reconnaît que ces opérations affectent le processus de normalisation des relations, mais ne donne aucune indication sur la volonté de les modifier, ni de modifier d'autres aspects qui minent les relations entre nos deux pays : « Nous prévoyons que le gouvernement cubain continuera à s'opposer aux politiques et aux opérations étasuniennes concernant l'immigration, ainsi qu'aux programmes de démocratie, Radio et TV Marti, à la présence des États-Unis sur la base navale de Guantanamo et à l'embargo (blocus). » « Le gouvernement des États-Unis n'a pas l'intention de modifier le contrat de location en vigueur, ni d'autres dispositions connexes liées à la Base navale de Guantanamo, qui permet aux États-Unis d'améliorer et de protéger la sécurité nationale », signale le texte à propos de l'un des points qui constitue une revendication souveraine du peuple cubain concernant une partie de son territoire illégalement occupée, un aspect essentiel, sans la solution duquel il ne peut y avoir de relations normales entre les deux pays.

À quel peuple cubain prétend-on bénéficier ?« L'objectif de la nouvelle politique est d'aider le peuple cubain à construire un avenir meilleur », signale la nouvelle directive présidentielle. Or, il est évident que la majeure partie des changements que la Maison-Blanche a encouragés depuis le 17 décembre 2014 sont destinées à un secteur très spécifique de la population cubaine et non dans l'intérêt de la majorité. Parmi les résultats que les États-Unis prétendent atteindre à long terme à travers la modification de leur politique envers Cuba figure « le développement d'un secteur privé qui offre de plus grandes possibilités économiques au peuple ». « Tant que l'embargo (blocus) restera en place, notre rôle sera de mettre en oeuvre des politiques qui permettent l'interaction du secteur privé des États-Unis avec le secteur privé émergent à Cuba et avec des entreprises d'État qui fournissent des biens et des services à la population cubaine », explique la directive. Le modèle économique cubain, dont la mise à jour a été soumise à la consultation populaire à plusieurs reprises, reconnaît le secteur non étatique comme une source d'emploi et un complément au développement économique du pays. Or, la propriété sociale des moyens de production de base et l'entreprise d'État socialiste sont les clés du présent et de l'avenir prospère et durable auquel aspirent les Cubains. La dirigeante étasunienne escamote dans son concept de peuple, trois Cubains sur quatre : ceux qui travaillent dans le secteur public et qui ne bénéficient de pratiquement aucune des transformations actuelles. La persistance du blocus constitue de toute évidence le principal obstacle au commerce et à la normalisation des relations économiques, cependant l'intentionnalité est claire : donner la priorité au secteur privé sur le public (majoritaire à Cuba) à des fins politiques visant à créer des divisions dans le pays. La dirigeante se contredit quand elle affirme, dans le paragraphe Panorama stratégique que Cuba dispose d'« un potentiel économique important enraciné dans le dynamisme de son peuple, ainsi qu'un engagement soutenu dans des domaines tels que l'éducation et la santé ». Pendant plus d'un demi-siècle, le capital privé n'est pas entré dans une école ni dans un hôpital cubain, alors que Washington n'hésite pas à reconnaître ces deux secteurs comme des bastions stratégiques de l'avenir du pays.

Des mesures sur la bonne voie mais limitéesLa dernière série de mesures des Départements du Commerce et du Trésor, qui ont accompagné la publication de la directive, vont dans le même sens que les précédentes, mais leur portée est limitée, sélective et intentionnelle. Même si pour la première fois l'importation aux États-Unis de produits pharmaceutiques et biotechnologiques cubains -- au bénéfice sans aucun doute de leur propre population qui pourra accéder à des traitements comme l'Heberprot-P, pour le traitement de l'ulcère du pied diabétique --, l'interdiction de créer des entreprises mixtes dans ce secteur pour le développement et la commercialisation de ces produits reste en vigueur. L'ouverture dans ce domaine est la preuve des vastes facultés exécutives que conserve le président étasunien pour modifier certains aspects importants de l'application du blocus, qui continue à restreindre les exportations de la majorité des produits cubains sur le marché de ce pays voisin, le plus important du monde. La plupart des mesures sont destinées à élargir la portée des transactions déjà autorisées dans les séries de mesures précédentes, ce qui témoigne de leur portée limitée. L'interdiction des investissements des États-Unis à Cuba est maintenue, sauf dans le secteur des télécommunications, lesquels ont été approuvés depuis le début de 2015. Aucune information ne permettrait de dissiper les doutes de la communauté internationale quant à la traque financière à laquelle Cuba est soumise et dont les effets d'intimidation empêchent encore les dépôts en espèces ou les paiements effectués à des tiers en dollars américains. La vérité, c'est qu'en dépit de l'appel au Congrès à lever le blocus, la majeure partie des politiques d'agression des États-Unis reste en vigueur, entraînant des milliards de pertes pour Cuba, et empêche l'application des mesures du gouvernement Obama. Cependant, on ne saurait ignorer les avancées historiques de ces 22 derniers mois. Les relations diplomatiques ont été rétablies et les ambassades ont rouvert dans les pays respectifs. Six secrétaires du gouvernement des États-Unis ont visité La Havane et quatre ministres cubains se sont rendus aux États-Unis. Obama est devenu le premier président étasunien à visiter Cuba depuis 1928. Une Commission bilatérale a été créée pour examiner les questions prioritaires et des accords ont été conclus en matière de protection environnementale, sanctuaires marins, santé publique et recherche biomédicale, agriculture, lutte contre le trafic de drogue, sécurité des voyageurs et du commerce, aviation civile, courrier postal et hydrographie. Des pourparlers ont démarré sur la coopération dans l'application et le respect de la Loi, les questions régulatrices, économiques et les réclamations, entre autres. La liste des progrès entre les deux pays n'est pas insignifiante, si l'on sait qu'il y a deux ans ils ne disposaient pas de la moindre relation diplomatique. Cependant, le chemin qui reste à parcourir est encore long pour parvenir à une relation civilisée entre des pays voisins qui sont séparés par 90 milles marins, mais surtout par deux siècles d'histoire convulsive bilatérale. Au-delà d'une directive rédigée comme s'il n'y avait aucun problème entre les deux pays, ce qui pourrait générer de fausses attentes, le moment actuel exige une réelle volonté politique pour mener à bien les changements en s'abstenant une fois pour toute de manier aussi bien la carotte que le bâton.

(Granma, 19 octobre 2016) Dix questions clés1. La nouvelle directive du gouvernement de Barack Obama sur Cuba considère le blocus comme une « politique obsolète qui a échoué à faire avancer les intérêts des États-Unis ». Washington admettra-elle un jour qu'il s'agit d'une agression injuste et illégale qui a causé des pertes énormes et des dégâts humains incalculables ? Les États-Unis sont-ils prêts à indemniser ces dommages occasionnés au peuple cubain ? Santé : 82 723 876,18 dollars. Ce chiffre représente une augmentation de plus de 5 millions de dollars par rapport à la période comprise entre avril 2014 et avril 2015. Alimentation : 605 706 289 dollars. Ces pertes sont dues à une hausse significative du prix des semences destinées à l'agriculture, des engrais, des pièces détachées pour les machines agricoles et autres. Culture : 29 483 800 dollars. En l'absence du blocus, le marché des États-Unis pourrait être la principale source de matières premières, de matériel, d'outils et d'équipements pour répondre aux besoins des artistes, artisans et designers de l'île. Éducation : 1 245 000 dollars. Pour le fait de devoir acheter le matériel sur des marché éloignés, le ministère cubain de l'Éducation a essuyé des pertes durant la période en question. Construction : 30 868 200 dollars. Ces pertes sont imputables, notamment, à l'impossibilité d'accéder à des technologies constructives plus performantes, légères et requérant une moindre consommation de matériaux de base et de composants énergétiques. Biotechnologie : 171 665 136,96 dollars. Tel est le montant des pertes économiques provoquées dans ce secteur important par la politique de blocus durant la période analysée dans ce document. 2. Si les États-Unis souhaitent vraiment entretenir une relation « honnête » avec le peuple cubain, comme l'a assuré la conseillère à la sécurité nationale des États-Unis, Susan Rice, pourquoi la nouvelle directive ferme-t-elle les portes à la restitution du territoire illégalement occupé par la base navale à Guantanamo, qui est précisément l'une des revendications souveraines de ce peuple, et dont la satisfaction est indispensable pour entretenir une relation normale ? Les États-Unis envoient chaque année à Cuba un chèque de 4 085 dollars pour la location de la base navale à Guantanamo. Un chèque que Cuba n'encaisse jamais pour une question de principe, car elle refuse de reconnaître l'occupation de cette portion de notre territoire. - La station navale de la Baie de Guantanamo fut établie en 1903 à la suite de l'occupation militaire de l'île par les États-Unis. - Elle couvre une superficie de 117,6 kilomètres carrés (49,4 km2 de terre ferme et le reste d'eau et de marais). - Plus de 5 300 personnes travaillent à la base, militaires et civils confondus. - Les États-Unis y ont installé un centre illégal de détention. 3. « Nous reconnaissons la souveraineté et l'autodétermination de Cuba » et « nous ne tentons pas d'imposer un changement de régime à Cuba ». Ce sont deux phrases percutantes que l'on peut lire dans la nouvelle directive. Si le gouvernement étasunien est conséquent avec cette position dans le contexte actuel des relations bilatérales, pourquoi persiste-t-il dans ses programmes dits de « soutien à la démocratie » ? USAID : 20 millions de dollars, tel est le budget moyen approuvé chaque année par le Congrès des États-Unis pour les activités subversives contre Cuba. Entre 2009 et 2016, le gouvernement US a destiné 139,3 millions de dollars à cette fin. ZunZuneo : une plateforme de messagerie semblable à Twitter qui prétendait, à travers l'envoi de messages apparemment innocents sur les téléphones portables, créer une plateforme d'influence politique parmi les jeunes. Le recours aux sous-traitants : pour l'établissement de systèmes de communication illégaux et secrets dotés de technologie non commerciale. World Learning : des bourses pour des cours d'été délivrées confidentiellement et en marge des autorités cubaines, avec l'objectif de former des « leaders » pour des actions de subversion contre l'ordre intérieur du pays. 4. Il est souligné dans la directive que les programmes de « soutien à la démocratie » seront plus « transparents » et équivalents à ceux employés par Washington dans « d'autres sociétés similaires ». Que veut-on dire par là ? Le fait que ces programmes soient « transparents » les rend-il moins subversifs ? Cuba est-elle le seul pays où Washington investit de l'argent pour tenter d'influer sur les décisions de peuples souverains qui ne répondent pas à ses intérêts ? L'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) dans le monde a joué un rôle central dans le financement et le travail avec les groupes et individus qui ont participé au putsch éphémère contre le président Hugo Chavez en 2002. Des dizaines de millions de dollars ont été acheminés aux putschistes à travers des organisations comme Freedom House et l'International Republican Institute (IRI). En septembre 2008, au milieu d'une campagne prosécessionniste contre le gouvernement d'Evo Morales en Bolivie, les autorités de ce pays andin ont décidé d'expulser l'USAID, accusée de poursuivre des objectifs politiques et non des objectifs sociaux. Les autorités russes ont interdit les activités de l'USAID sur leur territoire en octobre 2012. « En accordant des bourses d'études et des subventions (à des ONG), l'USAID a tenté d'influencer nos processus politiques, dont les élections à différents niveaux », devait déclarer le Kremlin. 5. « Nous pressentons que le gouvernement cubain continuera de s'opposer aux politiques et aux opérations étasuniennes de migration, ainsi qu'aux programmes de démocratie Radio et TV Marti », signale la nouvelle directive. Si le gouvernement des États-Unis estime que ces éléments constituent une source de friction dans les relations bilatérales, à quoi bon maintenir des projets comme Radio et TV Marti, qui constituent une violation des normes internationales ? 30 millions de dollars : telle est la moyenne des dépenses annuelles du Bureau des transmissions vers Cuba (OCB) chargé des émissions de Radio et TV Marti. Entre 2009 et 2016, le gouvernement des États-Unis a destiné 193,9 millions de dollars à ces fins. TV Marti a démarré ses transmissions vers Cuba, sans succès. Les variantes choisies furent une montgolfière, un avion militaire EC-130 et ensuite un nouvel avion G-1. Actuellement, elle assure ses transmissions par satellite et Internet. Radio et TV Marti violent les normes de l'Union internationale des télécommunications (UIT), en vertu desquelles les transmissions radiophoniques et télévisées doivent être conçues comme « un service national de bonne qualité dans les limites du pays concerné », et les transmissions sur ondes courtes doivent « faciliter les relations pacifiques et la coopération internationale entre les peuples ». 6. La directive présidentielle précise que l'objectif de la nouvelle politique est « d'aider le peuple cubain à atteindre un avenir meilleur par soi-même ». Pourquoi alors appliquer des mesures qui ne profitent qu'à une petite partie de la population, en particulier aux personnes travaillant dans le secteur privé de l'économie, ceci dans l'intention évidente de créer des divisions dans le pays ? Distribution de la main-d'oeuvre à Cuba : secteurs réunissant le plus grand nombre de professionnels et de techniciens moyens : - À la fin de 2014, sur les 4 969 800 salariés dans l'économie cubaine ; - 76 % travaillaient dans le secteur étatique et le reste dans le secteur non étatique ; - 1 526 300 étaient des jeunes, soit 31 % de cette main-d'oeuvre ; Secteurs réunissant le plus grand nombre de professionnels et de techniciens moyens : 1. Agriculture, élevage, sylviculture, pêche 2. Commerce, restaurants, hôtels 3. Industries manufacturières 4. Transports, stockage, communications 7. Les Départements du Commerce et du Trésor des États-Unis ont émis une nouvelle série de mesures par rapport à Cuba pour accompagner l'annonce de la directive présidentielle. Parmi les principaux changements : la possibilité d'importer aux États-Unis des produits pharmaceutiques et biotechnologiques cubains. Pourquoi alors continuer de limiter la possibilité de créer des entreprises mixtes dans ce secteur pour développer la production et la commercialisation ? En 2014, Cuba a mis au point un médicament novateur pour le traitement de l'ulcère sévère du pied diabétique (UPD), qui diminue fortement le taux d'amputations. Ce traitement a bénéficié à ce jour à plus de 230 000 patients du monde entier. L'Heberprot-P a ainsi obtenu 21 registres sanitaires et est déjà breveté dans plus d'une trentaine de pays. Son exportation pourrait bénéficier à 5 % des citoyens des États-Unis qui chaque année développent une UPD complexe. L'Heberprot-P permettrait de réduire le nombre des 70 000 amputations réalisées chaque année aux États-Unis à des patients diabétiques. Cuba possède le premier vaccin thérapeutique enregistré pour le traitement du cancer du poumon. Vingt ans de tests cliniques ont permis de confirmer l'efficacité et la sécurité de ce médicament et son bon profil de tolérance. Le CIMAvax-EGF augmente les chances de survie des patients, ainsi que leur qualité de vie. Ses coûts de production sont relativement faibles et il ne provoque pas d'effets secondaires importants. Plus de 5 000 patients du monde entier ont été traités avec ce médicament. Le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer aux États-Unis. 8. Dans son paragraphe Panorama stratégique, la directive signale que Cuba « possède un potentiel économique important, fondé sur le dynamisme de son peuple, ainsi que sur une politique soutenue dans des sphères comme l'éducation et la santé ». Les États-Unis reconnaissent-ils que le modèle économique et social cubain, basé sur la propriété sociale sur les moyens fondamentaux de production, est la garantie des succès obtenus dans deux secteurs qu'ils considèrent comme stratégiques pour l'avenir de la nation ? Dépenses publiques en éducation (en millions de pesos) : 83,7 en 1959 ; 1 650,5 en 1989 ; 7 503,0 en 2008 ; 8 221,0 en 2016. Le système de santé publique : 9. Pourquoi les investissements étasuniens à Cuba sont-ils toujours interdits, à l'exception de ceux relatifs à la sphère des télécommunications, qui ont été approuvés depuis le début de l'année 2015 ? Investissements étrangers par secteurs (année 2014) : Construction : 4 % Sucrier : 5 % Transports : 5 % Alimentaire : 5 % Industries : 10 % Énergie et mines : 11 % Tourisme et immobilier : 52 % Autres : 8 % Investissements étrangers par modalités (année 2014) : Contrats d'AEI : 45 % de l'investissement étranger total. Entreprises à capital totalement étranger : 5 % Entreprises mixtes : 5 % 10. Ce qu'Obama ne peut pas faire. Au cours des 22 derniers mois, des avancées incontestables ont été réalisées dans les relations bilatérales après plus d'un siècle de rupture. Le gouvernement de Barack Obama est-il prêt à continuer d'user de ses prérogatives exécutives pour rendre irréversible le changement de politique vis-à-vis de Cuba ? - Autoriser les voyages touristiques. ( Loi de réforme des sanctions commerciales et de l'extension des exportations , datant de l'an 2000) - Lever l'interdiction aux filiales étasuniennes dans des pays tiers de faire du commerce de biens avec Cuba ( Loi Torricelli , de 1992) - Autoriser les transactions avec les propriétés étasuniennes nationalisées dans les années 1960 ( Loi Helms-Burton de 1996) - Abroger l'obligation pour Cuba de payer en espèces et à l'avance les achats de produits agricoles étasuniens ( Loi de réforme des sanctions commerciales et de l'extension des exportations , de l'an 2000) - La levée totale du blocus ( Loi Helms-Burton , de 1996)

(Sources : Les raisons de

Cuba ; Portefeuille d'affaires pour les investissements

étrangers 2015 ; Rapport de Cuba sur le

Blocus 2016 ; Cubavsbloqueo, CubaMinrex ;

ministère du Travail ; Annuaire statistique de

santé 2015 ; Office national des statistiques et de

l'information)

Lisez Le

Marxiste-Léniniste |

Cette façon de voir

a laissé le mouvement émancipateur de la classe

ouvrière presque complètement dénué

d'institutions qui soient vraiment siennes. Quand les travailleurs

veulent faire connaître leurs vues à d'autres travailleurs

ou au public en général, ils se tournent

généralement vers les médias de masse de

l'élite dominante. Lorsqu'ils

veulent donner une expression pratique à leurs opinions

politiques, ils se tournent vers l'un ou l'autre des partis politiques

cartellisés de l'élite dominante. Lorsqu'ils se

retrouvent dans une mauvaise situation, que leurs droits sont

attaqués et qu'ils ont besoin d'aide, ils sont à la merci

des institutions d'État et de la charité des riches

impérialistes.

Cette façon de voir

a laissé le mouvement émancipateur de la classe

ouvrière presque complètement dénué

d'institutions qui soient vraiment siennes. Quand les travailleurs

veulent faire connaître leurs vues à d'autres travailleurs

ou au public en général, ils se tournent

généralement vers les médias de masse de

l'élite dominante. Lorsqu'ils

veulent donner une expression pratique à leurs opinions

politiques, ils se tournent vers l'un ou l'autre des partis politiques

cartellisés de l'élite dominante. Lorsqu'ils se

retrouvent dans une mauvaise situation, que leurs droits sont

attaqués et qu'ils ont besoin d'aide, ils sont à la merci

des institutions d'État et de la charité des riches

impérialistes. La classe ouvrière

doit opposer à l'élite dominante et à son

État le

pouvoir de sa voix indépendante, de ses actions et institutions

indépendantes. Ce n'est pas une possibilité si

éloignée dans un monde où la technologie offre aux

travailleurs plusieurs moyens de rejoindre leurs collègues et le

public en général. Qu'est-ce qui empêche les

travailleurs d'exprimer leurs points de vue par écrit ou par des

moyens audiovisuels et de les faire parvenir de façon

organisée à leurs collègues de travail et au

public ? Qu'est-ce qui les empêche d'établir leurs

propres institutions d'entraide pour enquêter les conditions de

leurs collègues, des retraités et d'autres secteurs de la

société et de se

donner les moyens nécessaires pour aider tous ceux et celles qui

ont besoin d'aide pour obtenir satisfaction de leurs droits ?

Qu'est-ce qui empêche les travailleurs d'entreprendre des actions

avec analyse continuelles et soutenues pour faire connaître leurs

problèmes et ceux de l'économie en confrontant

l'élite dominante et en contestant son

pouvoir de bloquer la résolution des problèmes ? Il

faut s'arranger pour que les riches impérialistes sentent la

pression et soient forcés de penser qu'il faut un arrangement

avec la classe ouvrière et qu'un équilibre dans les

rapports sociaux est préférable à la domination

des intérêts privés étroits des oligopoles

sur tous les fronts, à l'assaut

continuel contre les droits de tous et à l'abandon de

l'économie à des crises perpétuelles.

La classe ouvrière

doit opposer à l'élite dominante et à son

État le

pouvoir de sa voix indépendante, de ses actions et institutions

indépendantes. Ce n'est pas une possibilité si

éloignée dans un monde où la technologie offre aux

travailleurs plusieurs moyens de rejoindre leurs collègues et le

public en général. Qu'est-ce qui empêche les

travailleurs d'exprimer leurs points de vue par écrit ou par des

moyens audiovisuels et de les faire parvenir de façon

organisée à leurs collègues de travail et au

public ? Qu'est-ce qui les empêche d'établir leurs

propres institutions d'entraide pour enquêter les conditions de

leurs collègues, des retraités et d'autres secteurs de la

société et de se

donner les moyens nécessaires pour aider tous ceux et celles qui

ont besoin d'aide pour obtenir satisfaction de leurs droits ?

Qu'est-ce qui empêche les travailleurs d'entreprendre des actions

avec analyse continuelles et soutenues pour faire connaître leurs

problèmes et ceux de l'économie en confrontant

l'élite dominante et en contestant son

pouvoir de bloquer la résolution des problèmes ? Il

faut s'arranger pour que les riches impérialistes sentent la

pression et soient forcés de penser qu'il faut un arrangement

avec la classe ouvrière et qu'un équilibre dans les

rapports sociaux est préférable à la domination

des intérêts privés étroits des oligopoles

sur tous les fronts, à l'assaut

continuel contre les droits de tous et à l'abandon de

l'économie à des crises perpétuelles.

Power n'a pas reconnu que

la politique hostile des États-Unis viole les droits humains des

Cubains, incluant le fait que la plus grande restriction à

l'accès à l'information des Cubains est sans aucun doute

le blocus, qui restreint la bande-passante Internet requise ainsi que

l'accès de Cuba aux ordinateurs et équipements de

télécommunication.

Elle n'a pas non plus reconnu les milliards de dollars en dommage

économique causé par le blocus ou les milliers de

blessés ou tués par le terrorisme d'État

appuyé par les États-Unis contre Cuba. De même,

lorsqu'elle a félicité Cuba pour son travail pour

abaisser le taux de mortalité infantile, elle n'a pas reconnu

l'exploit de le faire dans le cadre

du blocus (ni que le taux à Cuba est plus bas que celui des

États-Unis).

Power n'a pas reconnu que

la politique hostile des États-Unis viole les droits humains des

Cubains, incluant le fait que la plus grande restriction à

l'accès à l'information des Cubains est sans aucun doute

le blocus, qui restreint la bande-passante Internet requise ainsi que

l'accès de Cuba aux ordinateurs et équipements de

télécommunication.

Elle n'a pas non plus reconnu les milliards de dollars en dommage

économique causé par le blocus ou les milliers de

blessés ou tués par le terrorisme d'État

appuyé par les États-Unis contre Cuba. De même,

lorsqu'elle a félicité Cuba pour son travail pour

abaisser le taux de mortalité infantile, elle n'a pas reconnu

l'exploit de le faire dans le cadre

du blocus (ni que le taux à Cuba est plus bas que celui des

États-Unis).

Or, le discours de Susan

Rice au Woodrow Wilson Center, à Washington, et son

échange ultérieur avec la presse, prouve par son ton et

son contenu que les aspirations à promouvoir des changements

dans l'ordre politique, économique et social choisi par les

Cubains en 1959, n'ont pas encore disparues.

Or, le discours de Susan

Rice au Woodrow Wilson Center, à Washington, et son

échange ultérieur avec la presse, prouve par son ton et

son contenu que les aspirations à promouvoir des changements

dans l'ordre politique, économique et social choisi par les

Cubains en 1959, n'ont pas encore disparues. Au-delà de

l'obscurité qui entoure l'expression « autres

sociétés semblables » et en supposant que Cuba

ne soit pas le seul pays où Washington investit de l'argent pour

tenter d'influer sur les décisions des peuples souverains qui ne

répondent pas à leurs intérêts, plusieurs

questions se posent : en quoi consiste rendre ces

programmes « transparents » ? Qu'ils soient

« transparents » les rend-il moins subversifs ?

Au-delà de

l'obscurité qui entoure l'expression « autres

sociétés semblables » et en supposant que Cuba

ne soit pas le seul pays où Washington investit de l'argent pour

tenter d'influer sur les décisions des peuples souverains qui ne

répondent pas à leurs intérêts, plusieurs

questions se posent : en quoi consiste rendre ces

programmes « transparents » ? Qu'ils soient

« transparents » les rend-il moins subversifs ? Or, le président des

États-Unis est loin d'avoir épuisé ses

prérogatives exécutives pour permettre la mise en oeuvre

effective des mesures qu'il a adoptées et contribuer de

manière décisive à la suppression du blocus.

Or, le président des

États-Unis est loin d'avoir épuisé ses

prérogatives exécutives pour permettre la mise en oeuvre

effective des mesures qu'il a adoptées et contribuer de

manière décisive à la suppression du blocus. Dommages découlant

du blocus exercé par les États-Unis contre Cuba (pour la

période comprise entre avril 2015 et avril 2016):

Dommages découlant

du blocus exercé par les États-Unis contre Cuba (pour la

période comprise entre avril 2015 et avril 2016):