Numéro 21

28 mars 2024

À propos de l'utilisation de la

«haine» et

de l'«extrémisme»

pour contrôler l'espace public

• Une Loi sur les préjudices en ligne très problématique

• Accroissement du

contrôle de l'État dans

l'espace politique au Québec

De la presse du Parti

• Au sujet de la propagande haineuse

Sous prétexte de combattre la haine

À propos de l'utilisation de la «haine»

et de

l'«extrémisme»

pour contrôler l'espace public

Les

Canadiens et les Québécois doivent

compter sur eux-mêmes pour vaincre

les définitions fallacieuses de la « haine » et des «

préjudices

en ligne »

Manifestation sur la Colline du Parlement le 14 mars 2015

contre

les atteintes à la liberté d'expression et le droit de

conscience contenues dans le projet de loi C-51, la

Loi

antiterroriste de 2015, entrée en vigueur le 18

juin

2015.

Les autorités fédérales éprouvent des difficultés à faire adopter des mesures législatives pour lutter contre les « préjudices en ligne ». C'est également le cas en ce qui concerne les projets de loi de « lutte contre la haine ». Le problème fondamental est dans la manière dont l'« extrémisme violent » et la « haine » sont définis et par qui, et dans le fait que les définitions données ont tendance à être intéressées, adaptées aux besoins immédiats des intérêts privés étroits qui veulent réduire au silence une partie de la population.

Les dirigeants sont eux-mêmes motivés par l'idéologie du maintien et de la défense du système en place et de ses institutions de la gouvernance. Cela, et l'expérience acquise au fil des années, les rend peu crédibles lorsqu'ils affirment qu'ils n'ont pas de critères idéologiques ou que leurs critères ne condamnent pas les personnes en raison de leurs opinions idéologiques ou que cela ne les prive pas de leurs libertés civiles.

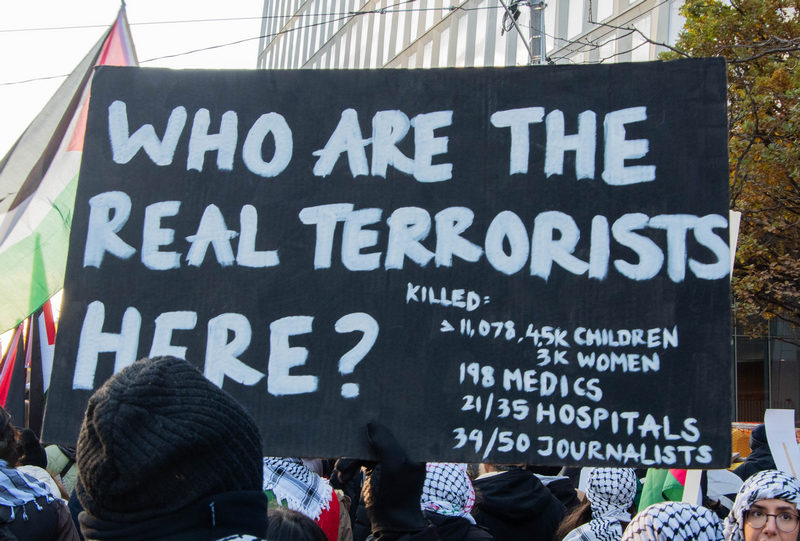

Un exemple actuel est que

les

massacres délibérés perpétrés par les Forces de défense

israéliennes à Gaza ne sont pas considérés par l'État

canadien

comme constituant de l'extrémisme violent ou des crimes

haineux.

Le Canada refuse de voir à que les auteurs de ces actes

soient

traduits en justice en tant que criminels de guerre, mais

il

persécute les Canadiens qui s'opposent au sionisme, à

l'État

d'apartheid d'Israël et aux crimes qu'il commet. Les

États-Unis,

la Grande-Bretagne, le Canada et d'autres pays donnent le

feu

vert à Israël et lui fournissent des armes, de l'argent

et font

de la propagande de désinformation à son sujet, alors que

ses

actes sont déjà considérés comme des crimes de guerre et

des

crimes contre l'humanité, tels qu'ils ont été définis

depuis la

Deuxième Guerre mondiale. La tentative de réduire au

silence

ceux qui s'opposent à ces crimes de guerre est aussi

clairement

perçue comme une violation des libertés civiles reconnues

par

les constitutions des États-nations européens.

Un exemple actuel est que

les

massacres délibérés perpétrés par les Forces de défense

israéliennes à Gaza ne sont pas considérés par l'État

canadien

comme constituant de l'extrémisme violent ou des crimes

haineux.

Le Canada refuse de voir à que les auteurs de ces actes

soient

traduits en justice en tant que criminels de guerre, mais

il

persécute les Canadiens qui s'opposent au sionisme, à

l'État

d'apartheid d'Israël et aux crimes qu'il commet. Les

États-Unis,

la Grande-Bretagne, le Canada et d'autres pays donnent le

feu

vert à Israël et lui fournissent des armes, de l'argent

et font

de la propagande de désinformation à son sujet, alors que

ses

actes sont déjà considérés comme des crimes de guerre et

des

crimes contre l'humanité, tels qu'ils ont été définis

depuis la

Deuxième Guerre mondiale. La tentative de réduire au

silence

ceux qui s'opposent à ces crimes de guerre est aussi

clairement

perçue comme une violation des libertés civiles reconnues

par

les constitutions des États-nations européens.

D'où la difficulté pour la classe dirigeante de justifier la suppression d'opinions avec lesquelles elle n'est pas d'accord et de faire en sorte que cette suppression soit considérée comme nécessaire pour défendre le bien public, la sécurité nationale, etc.

Alors que les États-Unis sont aux prises avec des batailles juridiques constantes, tant au niveau fédéral qu'au niveau des États, pour déterminer ce qui est démocratique et ce qui ne l'est pas, la Grande-Bretagne a également élaboré ce qu'elle appelle une nouvelle définition de l'extrémisme. Il n'y a rien de nouveau dans cette « nouvelle définition » qui ne fait que mettre à jour la définition énoncée dans la Stratégie de prévention de 2011. Elle qualifie plus précisément de crime le fait de « saper, renverser ou remplacer le système britannique de démocratie parlementaire libérale » et précise que le crime peut simplement consister à « menacer, inciter, justifier, glorifier ou excuser la violence à l'égard d'un groupe ». C'est ce que les gouvernements affirment régulièrement à propos des actions de soutien à la Palestine, des actions antiguerre, des grèves, etc. Les lois concernant l'« extrémisme » et la « haine » en Grande-Bretagne, au Canada et aux États-Unis présentent l'« extrémisme » et la « haine » comme étant le problème, dans une nouvelle tentative de justifier l'injustifiable. La Grande-Bretagne déclare également que de « nouvelles » définitions sont nécessaires pour « refléter l'évolution des idéologies extrémistes et des préjudices sociaux qu'elles créent ». C'est plus ou moins mot pour mot ce que dit aussi le Canada, transmis par la police politique qui comprend ce qu'on appelle le « Groupe des cinq », les services de renseignement de cinq pays dits anglophones – les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Les défenseurs des

libertés

civiles soulignent que les lois canadiennes actuelles,

notamment

les dispositions du Code criminel, permettent

déjà de

poursuivre les auteurs de crimes et qu'aucune autre loi

n'est

nécessaire. Ils rappellent également que le Canada a

pardonné

certaines personnes qu'il considère comme ses amis, comme

les

nazis et les collaborateurs qu'il a autorisés à entrer au

Canada

après la Deuxième Guerre mondiale. Il leur a accordé la

citoyenneté sous prétexte que le fait d'être membre de la

Waffen-SS ne prouve pas qu'ils ont commis les atrocités

nazies

associées à la Waffen-SS. Mais ceux qui sont accusés d'«

extrémisme violent » et de véhiculer la «

haine »

peuvent être diffamés, attaqués de la manière la plus

odieuse

par toutes sortes de moyens arbitraires, comme le

licenciement

ou l'expulsion, la criminalisation sous diverses formes

et même

l'emprisonnement à vie. Autrement dit, il suffit qu'un

ministre

déclare qu'une opinion ou une action relève de la

sécurité

nationale, en se fondant sur des renseignements secrets,

pour

que des gens soient réduits au silence, criminalisés et

pénalisés.

Les défenseurs des

libertés

civiles soulignent que les lois canadiennes actuelles,

notamment

les dispositions du Code criminel, permettent

déjà de

poursuivre les auteurs de crimes et qu'aucune autre loi

n'est

nécessaire. Ils rappellent également que le Canada a

pardonné

certaines personnes qu'il considère comme ses amis, comme

les

nazis et les collaborateurs qu'il a autorisés à entrer au

Canada

après la Deuxième Guerre mondiale. Il leur a accordé la

citoyenneté sous prétexte que le fait d'être membre de la

Waffen-SS ne prouve pas qu'ils ont commis les atrocités

nazies

associées à la Waffen-SS. Mais ceux qui sont accusés d'«

extrémisme violent » et de véhiculer la «

haine »

peuvent être diffamés, attaqués de la manière la plus

odieuse

par toutes sortes de moyens arbitraires, comme le

licenciement

ou l'expulsion, la criminalisation sous diverses formes

et même

l'emprisonnement à vie. Autrement dit, il suffit qu'un

ministre

déclare qu'une opinion ou une action relève de la

sécurité

nationale, en se fondant sur des renseignements secrets,

pour

que des gens soient réduits au silence, criminalisés et

pénalisés.

Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les crimes commis par les États-Unis et la Grande-Bretagne au nom de l'élimination des extrémistes, notamment la torture, le traitement inhumain des prisonniers, les assassinats ciblés brutaux et les meurtres par vengeance, sont bien connus. Tout est fait pour associer la « haine » et les « crimes de haine » à l'extrémisme, lequel il faut craindre et punir. Aujourd'hui, la classe dirigeante du Canada se livre encore à la duplicité au nom de l'évolution des réalités, de « l'équilibre entre la sécurité et les droits », du bien public et de la sécurité nationale. Alors que tout ce qu'elle fait montre qu'elle n'est pas digne de confiance ni apte à exercer une fonction publique, la conscience que son but est d'induire en erreur et de masquer une apparence de double jeu est de plus en plus répandue.

Piquetage à Ottawa le 25 juin 2018

contre

les certificats de sécurité et les procès secrets au

Canada

Piquetage à Ottawa le 25 juin 2018

contre

les certificats de sécurité et les procès secrets au

Canada

Le Canada a été fondé en tant que dominion de l'Empire

britannique et promeut les institutions libérales qui ont

vu le

jour à l'époque victorienne et qui prétendaient défendre

la

paix, l'ordre et le bon gouvernement. La perspective

juridique

qui a remplacé la perspective théologique médiévale

voudrait

nous faire croire que si les choses sont faites

conformément à

une loi, alors elles sont correctes. Mais bien sûr, ce

n'est pas

le cas. Aujourd'hui, les majorités parlementaires sont

utilisées

pour adopter toutes sortes de lois qui ne sont pas «

acceptables ». Le Canada ne manque pas d'avocats, de

défenseurs des libertés civiles et de défenseurs des

droits qui

s'élèvent contre les violations des libertés civiles pour

s'assurer que ce qui est légal est raisonnable, et non

pas

intéressé ou arbitraire ou contraire à ce qu'ils estiment

être

dans l'intérêt public. Et c'est important. C'est

nécessaire.

Cela permet de s'assurer que la classe dirigeante ne

puisse pas

s'en tirer avec certaines des choses les plus flagrantes

qu'elle

fait. Mais cela ne suffit pas. La force décisive est

celle du

peuple qui s'exprime en son nom propre. La classe

ouvrière ne se

fait pas d'illusions sur les objectifs de la classe

dirigeante,

mais elle s'exprime parce qu'elle le doit. Elle ne peut

pas

permettre à la classe dirigeante de faire toutes sortes

de

choses terribles au nom du peuple, comme elle le fait

aujourd'hui à l'égard d'Israël, entre autres.

En fin de compte,

aujourd'hui, la

classe dirigeante est prompte à accuser d'autres pays

d'autoritarisme et d'autocratie et à pardonner tout ce

que font

les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et ceux qui

partagent leur « ordre fondé sur des règles »

arbitraire.

Dans cet « ordre fondé sur des règles », les règles

sont

inventées au fur et à mesure et quiconque refuse de s'y

plier

est jugé hors d'ordre. Tout ce qu'elle réussit à faire

c'est

montrer que c'est elle qui est autocratique et

autoritaire,

antidémocratique jusqu'à la moelle. Les événements en

cours

montrent que c'est la lutte des peuples, menée par la

classe

ouvrière qui est cruciale pour ouvrir une voie au

progrès.

En fin de compte,

aujourd'hui, la

classe dirigeante est prompte à accuser d'autres pays

d'autoritarisme et d'autocratie et à pardonner tout ce

que font

les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et ceux qui

partagent leur « ordre fondé sur des règles »

arbitraire.

Dans cet « ordre fondé sur des règles », les règles

sont

inventées au fur et à mesure et quiconque refuse de s'y

plier

est jugé hors d'ordre. Tout ce qu'elle réussit à faire

c'est

montrer que c'est elle qui est autocratique et

autoritaire,

antidémocratique jusqu'à la moelle. Les événements en

cours

montrent que c'est la lutte des peuples, menée par la

classe

ouvrière qui est cruciale pour ouvrir une voie au

progrès.

Alors que dans le cas des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Canada, de la France et d'autres pays, les défenseurs des libertés civiles font preuve d'une grande perspicacité en avançant des arguments convaincants qui démentent les arguments intéressés et grossiers des porte-parole du gouvernement, il est quand même limitatif de croire que les institutions démocratiques libérales sont la forme finale de gouvernance. Comment éliminer l'usurpation du pouvoir par des intérêts privés supranationaux étroits en créant des formes de transition de démocratie de masse de discussion, de délibération et de prise de décision, voilà le problème que la classe ouvrière et le peuple doivent entreprendre de résoudre.

Une Loi sur les préjudices en ligne très problématique

Le gouvernement Trudeau a une fois de plus présenté un projet de loi dit « contre les discours haineux », le projet de loi C-63, la Loi sur les préjudices en ligne, qui, selon lui, « vise à rendre les plateformes numériques responsables du traitement du contenu préjudiciable et de la création d'un espace en ligne plus sécuritaire qui protège toute la population du Canada, en particulier les enfants ».

Le projet de loi précédent, le projet de loi C-36, a fait l'objet d'une large opposition et est mort au feuilleton lors du déclenchement des élections fédérales de 2021. Au cours de l'été et au début de l'automne 2021, le gouvernement a mené ce qu'il a appelé des consultations publiques sur ses projets de réglementation des « préjudices en ligne », mais a ensuite refusé de rendre publics les mémoires et les soumissions qu'il avait reçus. Lorsque les documents ont été rendus publics en réponse à une demande d'accès à l'information, il a été révélé que la grande majorité critiquaient le projet de loi.

Selon le sommaire publié sur le site web du Parlement, le projet de loi « a pour objet de promouvoir la sécurité en ligne des personnes au Canada, de réduire les préjudices qui leur sont causés par le contenu préjudiciable en ligne et de veiller à ce que les exploitants de services de médias sociaux assujettis à la loi soient transparents et tenus de rendre des comptes à l'égard des obligations qui leur incombent au titre de la loi ».

La partie 1 constitue un organisme appelé Commission canadienne de la sécurité numérique dont la mission est de contrôler l'application de la loi aux exploitants de services de médias sociaux qui y sont assujettis et crée le poste d'ombudsman canadien de la sécurité numérique et constitue le Bureau canadien de la sécurité numérique pour soutenir la Commission et l'ombudsman. Elle définit les obligations des opérateurs de médias sociaux et prévoit un mécanisme de plainte.

La partie 2 modifie le Code criminel pour, notamment :

a) ériger en infraction parmi les crimes haineux le fait de commettre une infraction prévue à cette loi ou à toute autre loi fédérale en étant motivé par de la haine fondée sur certains facteurs;

b) créer un engagement de ne pas troubler l'ordre public se rapportant à la propagande haineuse et aux crimes haineux;

c) définir « haine » pour l'application de la nouvelle infraction et des infractions de propagande haineuse;

d) augmenter les peines maximales pour les infractions de propagande haineuse.

La partie 3 modifie la Loi canadienne sur les droits de la personne pour prévoir que le fait de communiquer ou de faire communiquer un discours haineux au moyen d'Internet ou de tout autre mode de télécommunication dans un contexte où le discours haineux est susceptible de fomenter la détestation ou la diffamation d'un individu ou d'un groupe d'individus sur le fondement d'un motif de distinction illicite constitue un acte discriminatoire. Elle permet à la Commission canadienne des droits de la personne d'examiner les plaintes qui allèguent la perpétration d'un tel acte discriminatoire et confère au Tribunal canadien des droits de la personne le pouvoir d'instruire ces plaintes et d'ordonner des mesures de redressement.

La partie 4 modifie la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet.

La partie 5 prévoit une disposition de coordination.

Le Parti conservateur a annoncé son opposition, accusant le gouvernement « d'interdire les opinions qui contredisent l'idéologie radicale du premier ministre ». Le NPD soutient le projet de loi mais demande des amendements « pour améliorer la transparence des algorithmes ».

L'Association canadienne

des

libertés civiles (ACLC) a demandé des amendements,

estimant que

les « sanctions draconiennes » prévues par le projet

de loi

risquaient d'entraver la liberté d'expression. Par

exemple, une

personne reconnue coupable d'avoir préconisé un génocide

pourrait être condamnée à la prison à vie, au lieu de

cinq ans

de prison. Certains membres du gouvernement affirment

déjà que

le slogan de soutien à la Palestine « Du fleuve à la

mer »

est un appel au génocide.

L'Association canadienne

des

libertés civiles (ACLC) a demandé des amendements,

estimant que

les « sanctions draconiennes » prévues par le projet

de loi

risquaient d'entraver la liberté d'expression. Par

exemple, une

personne reconnue coupable d'avoir préconisé un génocide

pourrait être condamnée à la prison à vie, au lieu de

cinq ans

de prison. Certains membres du gouvernement affirment

déjà que

le slogan de soutien à la Palestine « Du fleuve à la

mer »

est un appel au génocide.

Noa Mendelsohn Aviv, directrice exécutive de l'ACLC, a déclaré : « Le projet de loi C-63 risque de censurer un large éventail d'expressions, allant des reportages journalistiques aux saines discussions entre jeunes de moins de 18 ans sur leur propre sexualité et sur leurs relations interpersonnelles. » Elle a ajouté : « Les trop larges contraintes juridiques frappant l'expression contenues dans le projet de loi risquent d'entraver les échanges publics et de criminaliser le militantisme politique. »

Le professeur Michael Geist, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de l'Internet et du commerce électronique de l'Université d'Ottawa, a dit que les définitions fournies d'incitation à la violence, à la haine et à l'intimidation pourraient être utilisées de manière « excessive ». Il écrit également que « la Commission de la sécurité numérique, mal conçue, qui ne dispose même pas des règles de preuve les plus élémentaires, peut mener des audiences secrètes et s'est vu accorder un éventail étonnant de pouvoirs avec un contrôle limité. Ce n'est pas une invention. Par exemple, l'article 87 du projet de loi stipule littéralement que 'la Commission n'est pas liée par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve'. »

« Les dispositions du Code criminel sont indéfendables : elles prévoient réellement des peines pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité pour la commission d'un crime motivé par la haine (article 320.1001 sur l'infraction motivée par de la haine) et comportent des règles qui introduisent des engagements de ne pas troubler l'ordre public pour la possibilité d'une future infraction motivée par la haine, avec l'obligation de porter un dispositif de surveillance parmi les conditions disponibles (article 810.012 sur la crainte d'une infraction de propagande haineuse ou d'un crime haineux).

« Les modifications apportées à la Loi canadienne sur les droits de la personne ouvrent la porte à l'instrumentalisation des plaintes pour communication en ligne d'un discours haineux 'susceptible de fomenter la détestation ou la diffamation d'un individu ou d'un groupe d'individus sur le fondement d'un motif de distinction illicite' (article 13.1). Les sanctions vont en effet jusqu'à 20 000 dollars pour le plaignant et jusqu'à 50 000 dollars pour le gouvernement (article 53.1). » C'est également vrai que les personnes qui portent plainte peuvent rester anonymes et que, par conséquent, la personne accusée n'est pas en mesure de confronter ou d'interroger son accusateur.

Qui décide de ce qui

constitue un

crime haineux et en fonction de quels critères est devenu

une

question très controversée et immédiate pour les

Canadiens. Des

milliers de Canadiens sont entrés en action depuis que le

régime

sioniste israélien a annoncé son agression contre Gaza,

le 8

octobre dernier, en appui à la résistance palestinienne

et au

droit des Palestiniens d'être. Des représentants du

gouvernement, du premier ministre Trudeau aux premiers

ministres

des provinces, aux maires et à d'autres, ont qualifié ces

actions de promotion de la haine. Certains sont allés

jusqu'à

accuser des personnes et des organisations qui s'opposent

aux

crimes de guerre d'Israël de soutenir le génocide,

c'est-à-dire

les événements du 7 octobre lorsque la résistance

palestinienne

a mené l'opération Déluge d'Al Aqsa en Israël. Depuis la

première action de masse à Toronto le 9 octobre,

condamnée par

le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et la

mairesse de

Toronto, Olivia Chow, pour avoir fait la promotion de la

«

haine », le maintien de l'ordre à toutes les actions

soutenant le peuple palestinien est assuré par l'Unité

des

crimes haineux des services de police de Toronto.

Qui décide de ce qui

constitue un

crime haineux et en fonction de quels critères est devenu

une

question très controversée et immédiate pour les

Canadiens. Des

milliers de Canadiens sont entrés en action depuis que le

régime

sioniste israélien a annoncé son agression contre Gaza,

le 8

octobre dernier, en appui à la résistance palestinienne

et au

droit des Palestiniens d'être. Des représentants du

gouvernement, du premier ministre Trudeau aux premiers

ministres

des provinces, aux maires et à d'autres, ont qualifié ces

actions de promotion de la haine. Certains sont allés

jusqu'à

accuser des personnes et des organisations qui s'opposent

aux

crimes de guerre d'Israël de soutenir le génocide,

c'est-à-dire

les événements du 7 octobre lorsque la résistance

palestinienne

a mené l'opération Déluge d'Al Aqsa en Israël. Depuis la

première action de masse à Toronto le 9 octobre,

condamnée par

le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et la

mairesse de

Toronto, Olivia Chow, pour avoir fait la promotion de la

«

haine », le maintien de l'ordre à toutes les actions

soutenant le peuple palestinien est assuré par l'Unité

des

crimes haineux des services de police de Toronto.

L'intention du gouvernement avec cette loi est de se donner les moyens de réglementer et de censurer les pages web et les comptes de médias sociaux, ainsi que ceux qui les gèrent, au nom de la protection contre les « préjudices ». Les Canadiens ont déjà fait l'expérience d'un État qui prend pour cible les opinions et les activités d'individus et d'organisations, comme ceux qui soutiennent la Palestine, la résistance des défenseurs autochtones de l'eau et de la terre, qui s'opposent au racisme de l'État, aux mauvais traitements des femmes et des filles, de la communauté LGBTQ2S+ et qui appellent à un changement fondamental. Les fausses allégations et accusations de terrorisme, d'« extrémisme » et de « haine » de la part de l'État sont également connues.

Le projet de loi C-63 inscrira dans la loi et les règlements les attaques les plus violentes contre les droits que l'État et les intérêts qu'il sert jugent nécessaires pour réprimer les mouvements populaires, contre la répression coloniale actuelle des peuples autochtones, pour un gouvernement antiguerre et pour investir le peuple du pouvoir. Au cours des cinq derniers mois, on a assisté à une augmentation considérable de la pratique médiévale consistant à diffamer les gens en lançant des attaques personnelles contre eux, à semer le doute publiquement sur leur personnalité et à utiliser le pouvoir d'un bureau pour congédier les gens en raison de leurs opinions.

Le projet de loi présente les Canadiens comme des racistes, des promoteurs de la haine, alors qu'il est clair que c'est l'État qui organise et encourage les attaques racistes contre différents collectifs du peuple. Le recours à la désinformation et à des lois comme la Loi sur les préjudices en ligne impose un tabou sur toute discussion, tandis que ceux qui sont au pouvoir et qui commettent des crimes contre le peuple sont protégés. Le but est d'accroître les pouvoirs de police du gouvernement afin de réprimer et de criminaliser le droit humain de s'exprimer et de s'organiser tout en s'efforçant de diviser le corps politique, et ce, tout en prétendant les protéger. Ça ne doit pas passer !

Accroissement du contrôle de l'État dans l'espace politique au Québec

L'utilisation d'une définition fallacieuse de ce qui

constitue

la « haine » comme instrument de contrôle de l'État

dans

l'espace public et politique au Québec est une affaire

très

préoccupante. Ce n'est pas nouveau. Nous avons l'exemple

tristement célèbre de 2015, lorsque le gouvernement

libéral de

Philippe Couillard a mis au point tout un plan d'action

pour

lutter contre la radicalisation menant à la violence afin

de

justifier l'augmentation des pouvoirs de police. Intitulé

La

radicalisation au Québec : agir, prévenir,

détecter et

vivre ensemble, le plan d'action prévoyait des

mesures

qui ont notamment entraîné une présence policière musclée

dans

certains cégeps à forte population arabe. Elles ont

incité les

lanceurs d'alerte à dénoncer à la police des membres du

corps

politique vus comme non modérés ou suspects. Elles ont

légitimé

des allégations non fondées de discours haineux et

d'incitation

à la violence. Un jour, quatre étudiants musulmans qui,

selon

l'État, étaient « des jeunes radicalisés qui allaient

rejoindre

l'État islamique », ont été arrêtés lorsqu'ils ont

tenté de

quitter le pays pour des vacances. Il s'est avéré que les

jeunes

en question, qui étaient chiites et sunnites, essayaient

de fuir

contre la volonté de ceux qui ne voulaient pas que les

chiites

et les sunnites se mélangent. Rien à voir avec l'État

islamique. Rien à voir avec l'extrémisme violent.

Des musulmans ont été pris au piège de déclarations non fondées qu'ils allaient combattre aux côtés du djihad en Syrie. Il y a eu un battage médiatique sur les dangers de la radicalisation des jeunes, accompagné d'une intervention du libéral Denis Coderre, maire de Montréal à l'époque, qui a collaboré avec le gouvernement fédéral, les forces de police et la GRC pour mettre en place le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, ciblant directement les jeunes.

En novembre 2023, le directeur général des élections du Québec (DGEQ) a lancé une consultation sur la modernisation de la Loi électorale du Québec, sur la base d'un document intitulé Pour une nouvelle vision de la Loi électorale. Ce document reprend les propositions du gouvernement libéral du Canada et des gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et d'autres pays européens concernant l'interdiction des « entités qui incitent à la haine ou à la violence ». Il propose de les aborder sous l'angle de « veiller à ce que la Loi électorale reflète les valeurs de notre société ».

Le document note que si « la désinformation, l'intimidation, le harcèlement et les menaces ont pris de l'ampleur » au Canada et au Québec, « les signalements de discours et de crimes haineux ont augmenté de façons importantes depuis 2017 ». Il avertit que « plus ce genre de propos et d'actes prennent forme dans l'espace public, plus ils sont susceptibles de se refléter dans le milieu politique ». « La haine, lit-on dans le document de consultation, marginalise, exclut, déshumanise. »

Le DGEQ poursuit en disant que les privilèges qui viennent avec l'autorisation d'un parti politique « ne devraient pas servir à amplifier les discours haineux » et propose l'ajout de critères liés à la dénomination, aux objectifs, au discours et aux activités qui pourraient mener au retrait de l'autorisation d'un parti. Il cite des exemples de lois en Europe qui permettent l'interdiction et la dissolution d'un parti politique sur cette base.

Interdire un parti

politique pour

des motifs d'incitation à la haine ou à la violence, ou

parce

qu'il est considéré comme extrémiste, est une grosse

affaire

dans une société qui se dit démocratique. Une fois que

cette

porte est ouverte, c'est la liberté d'expression, le

droit

d'association et le droit de conscience qui sont sous le

feu des

attaques. C'est d'autant plus grave quand on reconnaît

l'importance de l'exercice de ces droits dans

l'expression de la

volonté populaire, surtout lorsque ceux qui ont

présentement

accès au pouvoir et aux privilèges sont prêts à tout pour

repousser tout ce qui viendrait les menacer.

Interdire un parti

politique pour

des motifs d'incitation à la haine ou à la violence, ou

parce

qu'il est considéré comme extrémiste, est une grosse

affaire

dans une société qui se dit démocratique. Une fois que

cette

porte est ouverte, c'est la liberté d'expression, le

droit

d'association et le droit de conscience qui sont sous le

feu des

attaques. C'est d'autant plus grave quand on reconnaît

l'importance de l'exercice de ces droits dans

l'expression de la

volonté populaire, surtout lorsque ceux qui ont

présentement

accès au pouvoir et aux privilèges sont prêts à tout pour

repousser tout ce qui viendrait les menacer.

Le problème avec ces interdictions de toutes sortes qui s'appliquent aux individus et aux organisations et sont appliquées par des pouvoirs de police est précisément qu'on ne s'intéresse pas à la source de ces actes et qu'on ne tient pas compte de qui a le pouvoir de décider sur ces questions. Qui décide de ce qui est haineux, violent et extrémiste et suivant quelle définition en fin de compte ? Surtout quand c'est fait au nom de « valeurs de la société québécoise » qui sont tout simplement proclamées d'en haut.

Le premier ministre du Québec François Legault se livre régulièrement à des propos qu'on peut qualifier de discours incitant à la haine et à la violence envers les immigrants, et il le fait justement au nom de ce qu'il appelle les valeurs québécoises. En voici un exemple mais quiconque suit l'actualité québécoise sait qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé.

Parlant des défis de l'intégration des immigrants, le premier ministre déclarait il y a quelque temps : « Les Québécois sont pacifiques, ils n'aiment pas la chicane, ils n'aiment pas les extrémistes, ils n'aiment pas la violence, donc il faut s'assurer qu'on garde ça comme c'est là actuellement. [...] On a quand même des valeurs et on a parlé beaucoup de laïcité dans les dernières années; c'en est une des valeurs, aussi le respect. Il y a une façon de vivre chez nous et on veut la garder. » (Rapporté par Radio-Canada le 7 septembre 2022)

Tout cela laisse entendre que les valeurs québécoises sont des valeurs civilisées et qu'elles sont menacées par les nouveaux arrivants.

Des codes de bonne conduite ont d'ailleurs été établis à l'Assemblée nationale, une liste de mots à proscrire à l'Assemblée nationale a été créée, le commissaire à l'éthique et à la déontologie veille à la bonne conduite des membres de l'AN, tout cela visant à protéger nos « valeurs ». Pourtant, le gouvernement de la Coalition avenir Québec a refusé à maintes reprises de condamner le gouvernement d'Israël pour le génocide qu'il commet impunément contre le peuple palestinien. Il a refusé de répondre aux appels d'exiger un cessez-le-feu. Cela n'est pas considéré comme une approbation de la promotion de la haine dans les circonstances actuelles, pas plus que son refus de fermer la mission du Québec en Israël malgré la fermeture du bureau du Québec à Cuba sous le prétexte d'un manque de fonds pour le maintenir. Le gouvernement Legault accuse constamment les travailleurs du secteur public d'être à l'origine de la crise du système de santé, dans une tentative évidente de susciter l'opposition de la population à leur égard, mais cela non plus n'est pas considéré comme une forme d'incitation à la haine contre une partie de la population, une incitation à la division du corps politique.

En incitant eux-mêmes à la division de la société sur toutes les bases imaginables et en accusant les autres de « haine » et d'« extrémisme », le gouvernement et ses compagnons de route cherchent à détourner l'attention du fait qu'ils représentent une frange politique qui adopte des positions extrémistes avec leurs multiples stratagèmes pour payer les riches, avec leurs coupures dans les programmes sociaux et la privatisation des programmes sociaux, de la fonction publique, des forces policières et ainsi de suite. L'élite dirigeante s'affaire sans relâche à détourner l'attention du mécontentement, de la méfiance et de l'opposition croissants de la population à l'égard de ce système dominé par les partis, appelé démocratie représentative.

Une autre façon d'aborder la question de la lutte contre les discours incitant à la haine et à la violence est de dire que l'Internet et les médias sociaux sont des « incubateurs » pour ce type de discours. Et pourtant il peut être démontré que l'incubation se fait dans les girons de l'État, de ses agences de renseignement et d'intérêts privés. Le DGEQ affirme que l'avènement des plateformes numériques a entraîné « des défis complexes, notamment par rapport à la fiabilité, à la qualité et à l'égalité de l'information » que reçoit l'électorat. Il appelle à des mesures pour limiter la liberté d'expression sur les médias sociaux mais, encore là, il ne dit rien sur les intérêts privés qui sont à la base des problèmes sur ce front également.

Sur les médias sociaux, il y a très peu de responsabilité. Vous pouvez utiliser un faux nom, vous pouvez écrire des choses que vous ne diriez pas en personne ou qui peuvent être interprétées de différentes manières parce que le contexte et les références ne sont pas toujours évidents. C'est ce qui se passe lorsqu'on permet aux gouvernements et aux cartels d'abaisser le niveau du discours politique à celui de batailles de ruelle où ils s'en tirent en toute impunité avec la promotion de discours de haine et d'incitation à la violence. Cela fait partie de la réalité qui accompagne cette nouvelle technologie, ce nouvel outil de communication que nous devons maîtriser et qui ne peut être exclu de l'équation lorsqu'on discute des mesures à prendre contre les discours haineux et l'extrémisme violent. La classe dirigeante a créé un environnement qui repose sur l'anarchie et la violence et qui crache la haine contre celles et ceux qu'elle ne peut contrôler.

Les jeunes générations prennent la responsabilité et se concertent pour humaniser l'environnement naturel et social afin qu'il soit adapté à l'être humain et à toutes les espèces de la flore, de la faune et de la vie. Ceux qui ont un but dans la vie sont tout à fait capables de séparer le bon grain de l'ivraie, de s'éduquer les uns les autres, de se soutenir mutuellement et de fixer des règles qui favorisent le type de monde auquel ils aspirent.

L'illusion donnée est que le problème dans l'espace politique est le comportement d'individus malveillants et corrompus parmi nous, et non les dirigeants corrompus qui servent leurs intérêts et défendent par tous les moyens un système politique qui préserve leurs positions de pouvoir et de privilège. Ces élites appliquent cette politique intéressée lorsqu'il s'agit d'éradiquer la corruption. Lors de la Commission Charbonneau, établie pour enquêter sur la corruption dans l'industrie de la construction, ce ne sont pas les méga entreprises de corruption qui ont été accusées de corruption, mais quelques individus de moindre envergure qui ont été incités à accepter des pots-de-vin en leur nom. Le Parti marxiste-léniniste écrivait à l'époque : « De nos jours, le problème est que l'élite dominante corrompt tous les organes du pouvoir d'État en s'attaquant à l'autorité publique, et seuls restent les pouvoirs policiers. Tout cela sert des intérêts monopolistes privés, pas l'intérêt des citoyens. »

Cela montre que ce qui est nécessaire, c'est la politisation du corps politique, qui permet de résoudre ces problèmes d'une manière qui affirme le droit de parole et d'association de chacun. La multiplication des mesures de censure est très coûteuse et conduit finalement à la création d'un État policier. C'est le discours officiel qui reste la première source d'incitation à la haine et à la violence, et non des individus isolés ou leurs organisations.

Tant que les citoyens ne seront pas au centre de la résolution des problèmes qui les concernent, sur la base de leur propre expérience et de celle de leurs collectifs et de la société dans son ensemble, les problèmes continueront de grossir et avec eux les dangers.

De la presse du Parti

Au sujet de la propagande haineuse

La revendication du renforcement des lois contre la propagande haineuse vise à détourner le peuple du besoin de s'unir contre les attaques racistes organisées par l'État. Elle sert à détourner la lutte contre l'offensive antisociale et pour un programme prosocial. Ce n'est pas une revendication nouvelle.

En mars 1984, le procureur général de l'Ontario, Roy McMurtry, rendait public un rapport sur la propagande haineuse, le Rapport sur la « diffamation de groupe ». Ce rapport avait été rédigé par Patrick Lawlor, un ancien député ontarien et ancien membre du Conseil de la reine. Ce rapport soutenait la thèse psychologique pseudo-scientifique selon laquelle le racisme vient « de la haine réprimée du moi projetée sur les autres », en particulier « ceux qui sont les plus vulnérables aux attaques verbales et autres... »

Le Marxiste-Léniniste soulignait à l'époque : « Comme conseiller de la reine, l'auteur de ce rapport devrait savoir que les colonialistes britanniques ne se sont pas livrés à la traite des esclaves irlandais et africains à cause d'une 'haine réprimée du moi'. Ce n'est pas non plus la raison de leur violence raciste contre les peuples autochtones d'Amérique du Nord et du Sud. La raison de cette violence était le pillage de la terre et du travail des peuples de ces colonies. Ce n'est pas sans raison qu'ils appelaient l'Inde leur 'joyau'. Non seulement les colonialistes britanniques se livraient-ils à la violence raciste, mais ils justifiaient l'asservissement de ces peuples par des théories racistes comme celle de la 'mission civilisatrice de l'homme blanc'. Ils ont également utilisé le racisme pour 'diviser et conquérir' différents peuples et maintenir leur joug colonial. La méthode utilisée par les colonialistes britannique pour inciter des conflits religieux entre les hindous et les musulmans est très bien documentée.

« Le racisme est la politique privilégiée de la bourgeoisie pour maintenir ses profits et préserver son pouvoir. La bourgeoisie utilise cette politique en tout temps pour isoler certaines sections du peuple, l'exploiter sauvagement tout en intensifiant l'exploitation de l'ensemble du peuple. Elle utilise cette politique pour provoquer des divisions parmi les exploités et les opprimés en fonction de la race, de la nationalité, de la religion et pour liquider leurs luttes contre les exploiteurs et leur système.

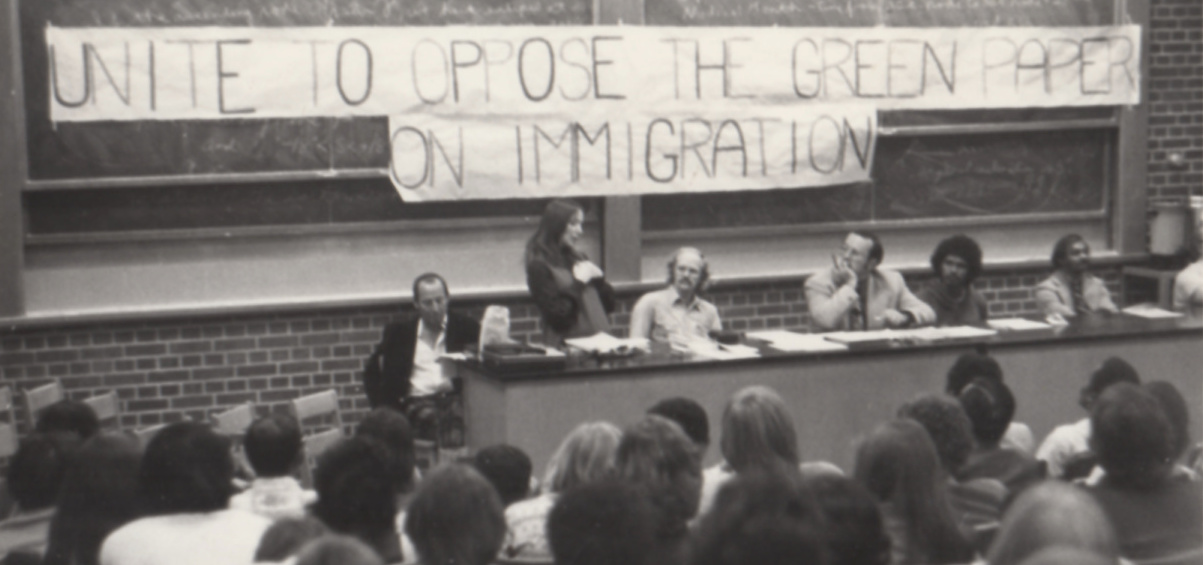

« Ce rapport, comme le Livre vert sur l'immigration de 1975, donne une image raciste des gens venant d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine et divise le peuple canadien sur une base raciste, selon la couleur de la peau, à l'instar du régime d'apartheid sud-africain.

« Ainsi, selon ce rapport, il existe 1,7 million de 'non-blancs' au Canada, que l'on range sous l'étiquette raciste de 'minorités visibles'. Les autochtones sont également considérés comme des étrangers sur leur propre terre. Tous les autres sont qualifiés de 'blancs'. Cette conception du monde raciste ne vient pas de 'la haine réprimée du moi', mais des intérêts de classe de la bourgeoisie. »

Ce rapport dit porter sur la propagande haineuse des groupes antisémites et prônant la suprématie blanche comme la Western Guard et le Ku Klux Klan. Le Marxiste-Léniniste soulignait à l'époque : « Ces groupes, bien entendu, sont une des sources de la propagande raciste, mais ils ne sont certainement pas la seule source et ils ne sont pas à l'origine de la propagande haineuse.

« Que font les médias de la bourgeoisie ? Les tsars des médias sont les principaux soutiens des groupes racistes et fascistes comme la Western Guard et le Ku Klux Klan. Lorsque le groupe de suprématie blanche Ku Klux Klan a fait son apparition au Canada en 1980, toute son 'offensive organisationnelle' consistait en une publicité massive dans les journaux, à la radio et les chaînes de télévision appartenant aux millionnaires et à l'État.

« Quel est le rôle des différents ordres de gouvernement ? Le Livre vert sur l'immigration du gouvernement fédéral en 1975 et le Rapport Pitman commandité par le Conseil municipal de Toronto étaient tous deux des rapports racistes dans leur contenu, tout comme l'est le rapport récemment publié du Comité parlementaire extraordinaire sur 'les minorités visibles dans la société canadienne'. Tous ces rapports utilisent des termes racistes lorsqu'ils parlent des personnes originaires de l'Inde, des pays des Antilles et d'autres pays. Dans tous ces rapports, la société canadienne est divisée selon la race, selon la couleur de la peau.

Le PCC(M-L) organise des manifestations, des piquets et

des

réunions à travers le Canada en 1975 pour mobiliser

l'opposition

au Livre vert sur l'immigration du gouvernement

fédéral qui divise les Canadiens sur une base raciste.

Photos

(de haut en bas) d'Ottawa et de Kitchener-Waterloo.

« Que se passe-t-il dans le système d'éducation bourgeois ? On y enseigne des théories racistes qui font un lien frauduleux entre la couleur de la peau, l'intelligence, la pauvreté et la criminalité. Ces points de vue racistes sont des matières enseignées en anthropologie, en histoire, en psychologie, en sociologie et dans d'autres disciplines. Or, cette étude provinciale sur la propagande haineuse n'en parle pas.

« Toute étude qui ignore qui est à l'origine du racisme et les buts qu'il sert, ce qui est vérifiable dans l'histoire passée et contemporaine, ne s'attaque pas au problème de la propagande haineuse. Ce n'est qu'une étude pour faire croire au peuple que le gouvernement s'inquiète de ce problème tout en détournant l'attention de l'origine réelle du racisme et des attaques racistes, y compris le racisme du Ku Klux Klan et de la Western Guard, qui sont la bourgeoisie et son État. »

Le peuple doit compter sur ses propres forces

pour défaire les attaques racistes

En 1965, vingt ans avant le rapport sur la « diffamation de groupe » et la propagande haineuse, le ministre fédéral de la Justice avait créé un « Comité spécial sur la propagande haineuse au Canada ». C'était la Commission Cohen, du nom de son président. En 1970, le code criminel du Canada était amendé conformément aux recommandations de la commission pour inclure des articles condamnant la propagande haineuse et l'incitation au génocide.

Ces lois n'ont jamais eu aucun effet pour contrôler la propagande haineuse des groupes racistes et fascistes. En 1984, Le Marxiste-Léniniste soulignait : « Il est très intéressant de voir que le Rapport de la Commission Cohen fait allusion à la propagande haineuse de l'actuel dirigeant de la Western Guard. En d'autres termes, cet individu fait sa propagande haineuse depuis vingt ans malgré les amendements aux lois et les commissions d'enquêtes.

« La même situation existe en Colombie-Britannique. En 1982, John McAlpine a été nommé à la tête d'une commission du gouvernement de Colombie-Britannique avec comme mandat de faire des recommandations au gouvernement au sujet de la propagande haineuse du Ku Klux Klan. Suite à ce rapport, la même année le gouvernement de la Colombie-Britannique adoptait la Loi sur la protection des droits civils, mais cela n'a pas empêché la propagande raciste et fasciste et les attaques du Ku Klux Klan dans la province.

« Est-ce que le problème se résume à rédiger une loi qui ne contient aucune échappatoire que pourraient utiliser les organisations racistes et fascistes ? Ce n'est pas le problème. La bourgeoisie et ses gouvernements ne veulent pas empêcher la propagande haineuse de ces groupes racistes et fascistes. En même temps, ils doivent donner l'impression qu'ils font quelque chose pour arrêter cette propagande haineuse à cause de l'indignation populaire.

« La bourgeoisie et ses gouvernements défendent le droit à la parole et le droit de s'organiser des racistes et des fascistes, ils sont derrière ces groupes. L'auteur du rapport du gouvernement ontarien sur la 'diffamation de groupe' écrit que 'contrairement aux Nations unies, il ne demande pas la dissolution des groupes haineux...'

« Cela montre que le peuple ne peut compter sur les gouvernements et leurs commissions d'enquête pour défendre ses droits et libertés devant les attaques des groupes racistes et fascistes. Au contraire, il ne doit compter que sur ses propres forces pour défendre et étendre ses droits. »

(LML hebdomadaire, volume 3, numéro 21, 28 juin 1998)

Sous prétexte de combattre la haine

La criminalisation et la persécution de la lutte palestinienne a pour cible le droit humain fondamental de résister

Depuis le début du mouvement de masse en cours des

peuples du

Canada, du Québec et du monde entier exigeant un

cessez-le-feu,

de mettre fin au génocide et une Palestine libre, les

manifestants ont été accusés par les représentants des

gouvernements et les médias monopolisés de « célébrer le

terrorisme ». Les appels à une Palestine libre, du

fleuve à

la mer, ont été étiquetés d'antisémites. Ces accusations

ont été

accompagnées d'une vague de persécution politique menant

au

congédiement et à la suspension d'employés et d'étudiants

ou

d'appels aux employeurs à ne pas embaucher les personnes

ayant

pris une position politique contre le génocide mené par

Israël

contre le peuple palestinien. Le 23 novembre, un groupe

de

rapporteurs spéciaux de l'ONU ont fait part de leur

inquiétude

devant le fait de « faussement interpréter toute critique

d'Israël comme étant un appui au terrorisme ou à

l'antisémitisme ».

Les rapporteurs ont souligné que des artistes, des journalistes, des universitaires, des athlètes et des manifestants avaient été censurés, suspendus, mis sur une liste d'éléments indésirables ou menacés de mesures disciplinaires pour avoir exprimé leurs opinions. Aussi des avocats ont-ils souligné que ce harcèlement est plus souvent qu'autrement le résultat de sources anonymes communiquant avec les employeurs ou les institutions en question et faisant part de leurs préoccupations vis-à-vis le comportement de ces personnes, ou vis-à-vis quelque chose qu'elles ont dit ou auraient dit.

Il y a aussi eu des cas d'attaques individuelles contre des organisateurs des manifestations hebdomadaires qui ont lieu partout au Canada et au Québec, comme celle qui a eu lieu en Alberta et les contraventions imposées aux manifestants d'Ottawa, évoquant un règlement municipal sur le bruit. La police s'est rendue au domicile des gens suite aux manifestations pour les harceler et, dans au moins un cas, une des organisatrices, une jeune femme du Mouvement de la jeunesse palestinienne, a été suivie jusque dans un stationnement sous-terrain où elle a été physiquement entourée par des agents municipaux et harcelée au sujet de ces règlements.

La réponse des

manifestants

propalestiniens et de leurs alliés a été : Nous ne

nous

laisserons pas bousculer ! La récente manifestation

à

Ottawa a été la 23e action hebdomadaire très réussie et,

à

chaque fois, les manifestants affirment qu'ils ne se

laisseront

pas intimidés, que les gens ne font qu'assumer leurs

responsabilités sociales et morales envers le peuple de

Gaza,

que rien ne les empêchera de se faire entendre et que la

résistance palestinienne est sacrée et invincible,

exprimé dans

le slogan : « Notre existence est

résistance ! »

À chaque manif, la discipline est de rigueur et consiste

à ne

pas répondre aux provocations sionistes. Les responsables

de la

sécurité des manifestants ont appris à discrètement

repousser

les provocateurs potentiels pour éviter que le message

fondamental des manifestations ne soit pas diminué ou

détourné.

La réponse des

manifestants

propalestiniens et de leurs alliés a été : Nous ne

nous

laisserons pas bousculer ! La récente manifestation

à

Ottawa a été la 23e action hebdomadaire très réussie et,

à

chaque fois, les manifestants affirment qu'ils ne se

laisseront

pas intimidés, que les gens ne font qu'assumer leurs

responsabilités sociales et morales envers le peuple de

Gaza,

que rien ne les empêchera de se faire entendre et que la

résistance palestinienne est sacrée et invincible,

exprimé dans

le slogan : « Notre existence est

résistance ! »

À chaque manif, la discipline est de rigueur et consiste

à ne

pas répondre aux provocations sionistes. Les responsables

de la

sécurité des manifestants ont appris à discrètement

repousser

les provocateurs potentiels pour éviter que le message

fondamental des manifestations ne soit pas diminué ou

détourné.

L'impasse de la démocratie libérale et de ses institutions démocratiques a été bien mise en lumière lors du débat du 18 mars à la Chambre des communes sur la motion du NPD sur la Palestine. Les différentes dimensions de leur crise sont ressorties : comment, par exemple, ils sont paralysés et ne peuvent résoudre des questions aussi urgentes que le génocide en cours à Gaza, comment toute notion d'immédiateté, malgré les meilleures intentions, est abandonnée, et comment le discours prédominant dans les cercles dirigeants est imprégné de colonialisme.

C'était frappant de constater les nombreux points communs dans les interventions, tant celles des libéraux et conservateurs que du NPD et du Bloc. Le plus fréquent était le fait de nier le droit du peuple palestinien de résister à Israël en tant que force d'occupation, de résister à toute ingérence étrangère et à toutes attaques contre son droit à l'autodétermination.

En ce sens, le chef du NPD a fait preuve d'un bellicisme particulièrement virulent. Il a balbutié les vieilles rengaines au sujet de « cycles de violence qui perdurent depuis des décennies » et que les Israéliens continuent de vivre dans la crainte de se « faire attaquer par des terroristes, y compris des groupes appuyés par l'Iran tels que le Hamas et le Hezbollah » et comment « les deux groupes terroristes veulent la destruction d'Israël ». Le point commun a été énoncé ainsi par ce soi-disant chef : « Avec un gouvernement de l'extrême droite en Israël, et un manque de leadership démocratique en Palestine et la dangereuse influence d'États extrémistes comme l'Iran, il est difficile de discerner le chemin qui mène à la paix. »

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a fait écho à ces déclarations en affirmant que « nous entendons des voix terroristes et extrémistes des deux côtés ».

Il est frappant de

constater

comment, de pair avec ce que dit la police politique, la

question des « voix extrémistes » est évoquée par

rapport à

Israël. Les discussions au sujet d'une droite,

présumément

légitime, et d'une extrême droite, reflètent les efforts

des

impérialistes américains de maintenir leur contrôle de la

situation tout en embrassant de tout coeur le projet

sioniste.

Il s'agit de désinformation pour détourner l'attention de

leur

propre refus d'appliquer les mesures de la Cour

internationale

de justice (CIJ) pour mettre fin au génocide et laisser

entrer

l'aide humanitaire à Gaza. Prétendre que le problème

c'est des «

groupes extrémistes des deux côtés » est la marque

de

commerce de l'idéologie libérale de la guerre froide,

mais cela

ne veut rien dire pour les peuples du monde. En dépit des

faits,

le problème au Canada est présenté comme venant d' «

extrémistes » qui seraient antisémites, et de

d'autres, qui

seraient « islamophobes », une situation dans

laquelle

l'État serait appelé à intervenir pour régler le problème

de ces

« extrémismes ». Cela était visible pendant le débat

au

Parlement avec des appels de députés du Parti

conservateur à

criminaliser davantage la lutte des Palestiniens au

Canada et au

Québec, appels qui résonnent depuis la toute première

manifestation en octobre contre le massacre israélien en

Palestine.

Il est frappant de

constater

comment, de pair avec ce que dit la police politique, la

question des « voix extrémistes » est évoquée par

rapport à

Israël. Les discussions au sujet d'une droite,

présumément

légitime, et d'une extrême droite, reflètent les efforts

des

impérialistes américains de maintenir leur contrôle de la

situation tout en embrassant de tout coeur le projet

sioniste.

Il s'agit de désinformation pour détourner l'attention de

leur

propre refus d'appliquer les mesures de la Cour

internationale

de justice (CIJ) pour mettre fin au génocide et laisser

entrer

l'aide humanitaire à Gaza. Prétendre que le problème

c'est des «

groupes extrémistes des deux côtés » est la marque

de

commerce de l'idéologie libérale de la guerre froide,

mais cela

ne veut rien dire pour les peuples du monde. En dépit des

faits,

le problème au Canada est présenté comme venant d' «

extrémistes » qui seraient antisémites, et de

d'autres, qui

seraient « islamophobes », une situation dans

laquelle

l'État serait appelé à intervenir pour régler le problème

de ces

« extrémismes ». Cela était visible pendant le débat

au

Parlement avec des appels de députés du Parti

conservateur à

criminaliser davantage la lutte des Palestiniens au

Canada et au

Québec, appels qui résonnent depuis la toute première

manifestation en octobre contre le massacre israélien en

Palestine.

Cela met aussi en évidence comment la principale préoccupation de l'élite dirigeante au Canada à l'heure actuelle, en tant qu'extension de la politique américaine, est comment tout contrôler en sa faveur en éliminant ses rivaux. Si elle doit retenir quelque chose de la lutte de résistance actuelle, c'est que tout rêve de supprimer la résistance palestinienne n'est que cela, un rêve. Il en sera ainsi pour les tentatives d'imposer une fois de plus un gouvernement qui accepte l'occupation d'Israël. Plusieurs orateurs au cours du débat parlementaire ont invoqué les jours heureux des forces du maintien de la paix et comment le Canada devait à nouveau jouer un rôle de « négociateur » s'il espère détruire la résistance palestinienne au nom d'apporter la « paix et la sécurité au Moyen Orient ».

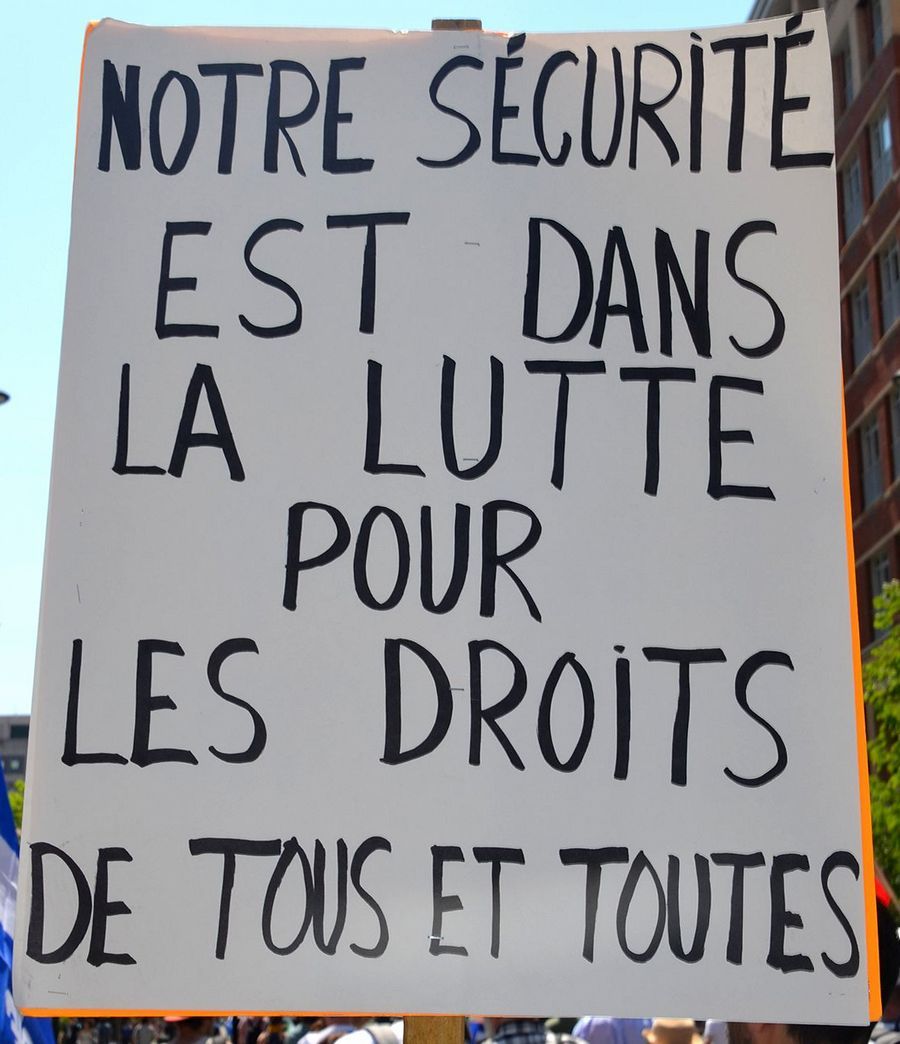

La lutte palestinienne en ce moment affirme clairement le droit du peuple de parler, d'organiser, de résister, ainsi que le droit à son autodétermination et la non-ingérence dans ses affaires intérieures. C'est ce que réclament tous les jours les peuples du monde, comme nous le voyons, entre autres, à Cuba et en Haïti. C'est ce qui est bien exprimé par les jeunes Palestiniens, les Canadiens et les Québécois lorsqu'ils affirment que la lutte du peuple palestinien est partie intégrante de la lutte anticoloniale et antiimpérialiste des peuples du monde. Le niveau actuel est tout autre que ce que mijote cette malheureuse élite et est un rappel vivant que notre sécurité est dans la lutte pour les droits de tous et toutes.

(Pour voir les articles individuellement, cliquer sur le titre de l'article.)

www.pccml.ca • redaction@pccml.ca