|

|

Numéro 1 - 13 janvier 2018 Supplément Réunion sur la Corée à Vancouver

Les

objectifs

consternants

de

la réunion de Vancouver Les objectifs consternants de la

réunion de Vancouver Une affaire de conscience publique

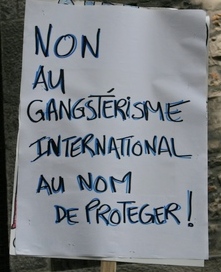

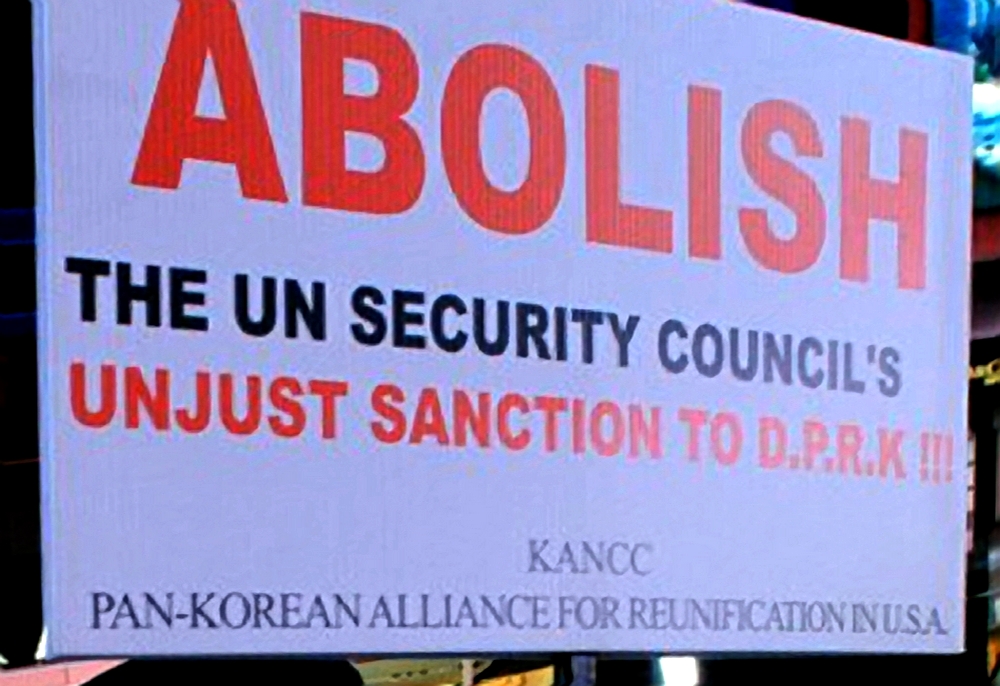

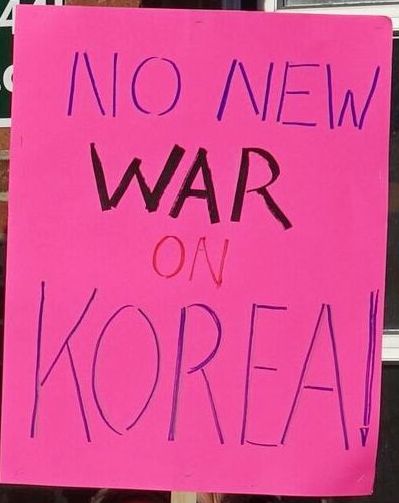

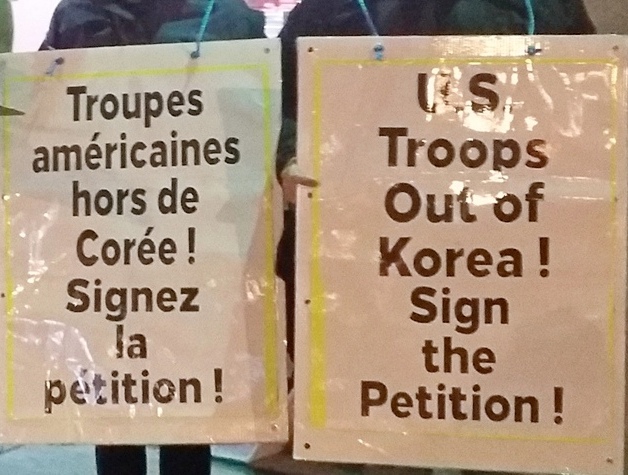

Il y a beaucoup de spéculations sur ce qu'espère accomplir le soi-disant Groupe de Vancouver sur la Corée coparrainé par le Canada et les États-Unis. L'objectif prétendu de la réunion du 16 janvier, dans les mots d'Affaires mondiales Canada, est « de manifester leur [les pays réunis] solidarité contre les actions dangereuses et illégales de la Corée du Nord et de collaborer au renforcement des efforts diplomatiques visant à faire de la péninsule coréenne un endroit sûr, prospère et dénucléarisé. À cette fin, les ministres des Affaires étrangères discuteront des moyens d'accroître l'efficacité du régime de sanctions mondiales à l'appui d'un ordre international fondé sur des règles. » De passage à Ottawa en décembre, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a dit que l'objectif de la rencontre et du « Groupe de Vancouver » était de « promouvoir la campagne de pression contre la Corée du nord et de lui envoyer un message unifié de la part de la communauté internationale disant que nous n'acceptons pas qu'elle soit une nation nucléaire, une nation d'armes nucléaires. » Le réseau CBC décrit la réunion de Vancouver comme s'inscrivant dans une « campagne diplomatique agressive pour forcer le régime voyou à venir à la table de négociation et éviter une action militaire dévastatrice ». Le 3 janvier, le Toronto Star a publié un commentaire de l'avocat canadien Christopher Black et de l'ancien professeur de l'Université McMaster Graeme MacQueen dans lequel ces derniers notent essentiellement le caractère immoral des sanctions : « Le Conseil de sécurité de l'ONU exerce déjà une pression extrême sur la Corée du nord, au point de menacer son existence en tant que pays industrialisé et de soumettre son peuple à la famine. Quel État peut survivre à une réduction de 90 % de ses approvisionnements de pétrole ? », écrivent-ils. La ministre des Affaires étrangères du Canada Chrystia Freeland « souligne la nature diplomatique » de la réunion, tandis que Rex Tillerson, secrétaire d'État des États-Unis, la considère comme « un moyen d'accroître la pression sur la Corée du Nord », notent les deux auteurs de l'article, qui préconisent quant à eux « un travail sérieux vers un traité de paix permanent qui remplacera l'accord de cessez-le-feu du 1953 » que les États-Unis auront l'obligation de signer. L'ancien diplomate canadien et Fellow de l'Institut canadien des affaires mondiales James Trottier écrit dans le Ottawa Citizen le 7 janvier que « la prémisse de la conférence, forcer la Corée du Nord à s'asseoir à la table de négociation et la persuader de se dénucléariser, est vouée à l'échec ». Il note que malgré les sanctions imposées à la République populaire démocratique de Corée (RPDC), son économie a progressé de 3,9 % en 2016, selon la Banque de Corée en République de Corée et prédit qu'« on peut s'attendre à la réaffirmation des sanctions et des politiques qui n'ont pas fonctionné, plutôt que de discuter de nouvelles approches ». Le 9 janvier, après de fructueux pourparlers intercoréens, John Ibbitson écrit dans le Globe and Mail : « La réunion ministérielle de la semaine prochaine à Vancouver sur la Corée du Nord se transforme en une curieuse affaire. Plusieurs pays ayant des intérêts vitaux dans la péninsule n'y participent pas. L'ordre du jour de la réunion n'est pas clair. Et les événements récents ont éclipsé tout ce qui aurait pu figurer à l'ordre du jour. » « Alors que le Canada fournit les salles de réunion et le café, l'initiative de la réunion de Vancouver est de M. Tillerson, a déclaré Brian Job, directeur du Centre des relations internationales à l'Institut Liu à l'Université de la Colombie-Britannique. Il tente clairement de retarder, de prévenir, quel que soit le mot que vous souhaitez utiliser, les efforts d'éléments plus bellicistes à la Maison-Blanche qui continuent de plaider en faveur d'une attaque militaire. » Ibbitson poursuit : « Le communiqué final [de la réunion de Vancouver] est peut-être dépassé avant même d'être écrit. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a entamé un dialogue avec le gouvernement sud-coréen et le Nord pour participer aux Jeux olympiques d'hiver le mois prochain à PyeongChang. Une série de pourparlers visant à désamorcer les tensions et à améliorer les relations sont également en cours, et la ligne directe entre les deux capitales a été rétablie. « Une journée consacrée à examiner une fois de plus, avec les ministres des Affaires étrangères, ou leurs représentants, des nombreux pays qui seront présents, comment détourner la Corée du Nord de son cours nucléaire et comment la guerre pourrait être évitée, n'est pas une perte de temps. » Puis, le 11 janvier, Bruce Campion-Smith du Toronto Star écrit : « Le but de la rencontre est de trouver les moyens de priver la Corée du Nord des ressources financières et autres dont elle a besoin pour son programme d'armement, lequel continue de progresser malgré les sanctions punitives et une condamnation internationale quasi unanime. » Il cite à l'appui un porte-parole du département d'État américain, Brian Hook, qui dit : « Nous continuons d'explorer toutes les options pour améliorer la sécurité maritime et la capacité d'interdire le trafic maritime de biens en provenance et à destination de la Corée du Nord qui sont utilisés pour son programme de missiles nucléaires. [...] Nous allons discuter avec nos partenaires et alliés des genres de mesures d'interdictions maritimes que nous pourrons prendre. ». Puis, le 12 janvier, trop pressés pour attendre, le Canada et 16 autres pays ont cosigné une déclaration du département d'État américain par laquelle ils se disent « préparés » à commencer à interdire les navires en provenance et à destination de la RPDC, avec la permission de l'État dont les navires battent pavillon, pour veiller à l'application des sanctions adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU. (Voir les rapports d'actualités ci-dessous) La RPDC avait indiqué à la fin décembre qu'un tel usage de la force serait un acte de guerre auquel elle serait forcée de répondre. Rappelons qu'un blocus naval n'a rien de modéré ou de diplomatique, c'est un acte de guerre, peu importe que les « tiers pays » aient l'option de ne pas autoriser que leurs navires soient abordés ou pas. Cette initiative prise en dehors des instances de l'ONU à la veille de la réunion de Vancouver représente-t-elle la partie « modérée », celle qui, dit-on, cherche une solution diplomatique, comme alternative à presser le bouton nucléaire, celle à laquelle appartient le Canada ? Si la réunion de Vancouver rassemble ceux qui, comme Tillerson, prétendent vouloir un ordre international basé sur des règles et une solution diplomatique, pourquoi tous ces pays signent-ils sans hésiter, à la veille de la rencontre, une déclaration qui constitue à toutes fins pratiques un blocus naval ? On dit que tout ce qui pourrait mener au retrait de

l'option

nucléaire sera un pas en avant. Or, l'engagement à

imposer un blocus

naval soulève encore plus de questions sur ce que la

réunion de

Vancouver se propose d'accomplir. Servira-t-elle à persuader

d'autres

pays à signer la déclaration pour donner à cet

acte de guerre

l'apparence d'un

consensus international ? Servira-t-elle à tracer une ligne

de

démarcation entre les pays qui sont « pour la

paix » et ceux qui ne le sont pas selon les

États-Unis qui se sont déclarés la « nation

indispensable » ? Le soi-disant Groupe de

Vancouver,

qui ne représente qu'une tout petite partie du monde, cherche

à se

donner la légitimité de décider pour

le monde qui est pour

la paix et qui est pour la guerre ? Sans légitimité,

comment peuvent-ils décider? La ligne de démarcation

sera-t-elle entre ceux qui sontiennent un blocus naval et ceux qui ne

le soutiennent pas? L'adoption d'une déclaration proposant un blocus naval contre la RPDC confirme que les sanctions sont elles-mêmes un acte de guerre. En quoi cela soutient-il un « ordre international basé sur des règles » ? Et puisque cette déclaration est déjà signée avant même que ne débute la réunion, que reste-t-il à débattre ? La manoeuvre est si transparente qu'elle ne pourra légitimer quoi que ce soit. Même si elle permet à des groupes de femmes pour la paix d'avoir une place à la place, les organisateurs de la rencontre ont déjà montré que leur intention n'est pas de servir la cause de la paix. Au contraire, forcer ou cajoler d'autres pays à se joindre au blocus ou à coopérer ne va qu'accroître les tensions. Le Marxiste-Léniniste appelle les Canadiens à délibérer de la question des sanctions imposées à la RPDC et à tirer les conclusions qui s'imposent. Il est important que les Canadiens tirent leurs propres conclusions sur le rôle des sanctions contre la RPDC quand on sait ce qui s'est produit en Irak et quand on connaît, entre autres, les grands torts causés depuis longtemps à Cuba par le blocus étasunien. Le régime de sanctions contre la RPDC affecte le sort des Coréens et de la péninsule coréenne de même que la cause de la paix. Elles concernent aussi le rôle que jouera le Canada en rapport avec les dangereux préparatifs de guerre auxquels il participe, avec les États-Unis et sous leur diktat. Cela s'inscrit dans une longue suite de crimes commis par ces deux pays contre le peuple coréen. La conscience publique doit s'imposer !

En finir avec le discours de la Guerre froide sur les armes nucléaires

Certains disent qu'il va y avoir « deux visions opposées » à la réunion des ministres des Affaires étrangères à Vancouver le 16 janvier : d'un côté le Canada, qui sera modéré, et de l'autre les États-Unis, qui seront extrémistes. Une autre interprétation est que le Canada et le secrétaire d'État américain Rex Tillerson partagent un objectif commun et que l'objectif de la réunion est d'envoyer un message au président Donald Trump de s'éloigner du précipice nucléaire. Quand Trump a fait son commentaire grossier sur la taille de son bouton nucléaire et a déclaré qu'il fallait augmenter de dix fois l'arsenal nucléaire des États-Unis, il a causé une crise dans les rangs des guerriers de la guerre froide aux États-Unis. Selon certaines sources, Tillerson, qui représenterait une faction au sein de la classe dirigeante des États-Unis qui n'approuve pas le discours sur l'augmentation de l'arsenal nucléaire et le bouton nucléaire, a même menacé de démissionner de son poste de secrétaire d'État. Le tumulte que cela a provoqué a peut-être été un des facteurs qui ont poussé Trump à téléphoner au président sud-coréen pour lui dire que les exercices militaires que les États-Unis devaient tenir avec les forces armées de la République de Corée et du Japon pendant les Jeux d'hiver de 2018 étaient reportés. La conscience publique des peuples du monde n'aurait sans doute pas toléré que de tels exercices aient lieu pendant les Jeux olympiques. En tout cas, Rex Tillerson n'a toujours pas démissionné. Tout cela révèle des divisions dans les cercles dominants américains sur le contrôle du pouvoir politique et que ces divisions se reflètent dans le camp impérialiste anglo-américain. On le voit dans le « débat » sur la façon de forcer la RPDC à se soumettre au diktat américain. Ce n'est pas un débat pacifique, mais une séquence d'actions par lesquelles chaque partie essaie de prendre le contrôle. Il est important de noter à cet égard que tout cela s'inscrit dans une continuation du discours de la Guerre froide sur les armes nucléaires. Le monde est tenu en otage dans le chantage nucléaire depuis que les États-Unis ont largué la bombe atomique sur les villes d'Hiroshima et Nagasaki au Japon les 6 et 9 août 1945. L'Union soviétique a réagi en bâtissant son propre arsenal de dissuasion nucléaire. Depuis, les États-Unis se sont attribué le rôle de gendarmes du monde et suivant cette prétention d'avoir la responsabilité de garantir la paix dans le monde, ils se sont armés jusqu'aux dents et ont menacé plus d'une fois de recourir encore aux armes nucléaires. D'autres dans les cercles dirigeants considèrent cette option comme « impensable » et disent que tout doit être fait pour réaliser les visées américaines par d'autres moyens. Cette question a ressurgi lors de la Guerre de Corée et a dominé les affaires mondiales pendant toute la période des années 1960, 1970 et 1980, après que l'Union soviétique se soit engagée dans une course aux armements avec les États-Unis. Durant les années 1960, notamment avec la crise des missiles cubains, et dans les années 70 et 80, le monde entier a été pris en otage par leur chantage nucléaire. Les grandes puissances qui siègent au Conseil de sécurité ont établi un monopole sur les armes nucléaires. Pendant que les États-Unis aidaient ensuite leurs alliés comme Israël et le régime d'apartheid en Afrique du sud, le Pakistan et l'Inde, à acquérir des armes nucléaires, une période de « détente » a été proclamée basée en partie sur la nécessité de réduire les arsenaux nucléaires des deux superpuissances. Depuis la fin de la division bipolaire du monde et de la Guerre froide, les États-Unis et leurs alliés déclarent que tous ceux qui refusent de se soumettre à leur diktat, comme l'Iran et la RPDC, sont des ennemis de la liberté, de la démocratie et des droits de l'homme et n'ont pas le droit de poursuivre un programme nucléaire ou de posséder des armes nucléaires comme moyen de dissuasion et de légitime défense. Tout cela révèle l'incapacité des États-Unis et d'autres grandes puissances ainsi que du Conseil de sécurité des Nations unies de résoudre les problèmes sur une nouvelle base historique, en accord avec les besoins de l'époque. Le discours de la Guerre froide réduit à l'irrationalité absolue tant ceux qui déclarent que le recours en première frappe aux armes nucléaires est une option que ceux qui veulent renforcer les sanctions, elles-mêmes génocidaires et un acte de guerre, au nom de cette alternative dite pacifique aux frappes. Il est grand temps de délaisser le discours de la Guerre froide, ce qui est possible si les peuples s'emparent du débat en plaçant leurs propres préoccupations et délibérations au centre de ce qui doit être fait. Un autre supplément du Marxiste-Léniniste suivra pour informer les lecteurs des arguments présentés par les États-Unis pour justifier leur possession d'armes nucléaires et l'horreur qui est créée par la suggestion qu'elles pourraient être utilisées à nouveau.

Le droit de la RPDC à l'indépendance

|

|

|

Le 3 janvier, la République populaire démocratique de Corée (RPDC) a unilatéralement rétabli une ligne directe militaire entre la RPDC et la République de Corée (RC) à Panmunjom afin de faciliter la tenue de pourparlers entre les deux gouvernements.

Le 9 janvier, la deuxième de deux lignes militaires directes entre la RPDC et la RDC a été rétablie suite aux ententes conclues lors des pourparlers de Panmunjom, où la toute première ligne directe avait été réactivée. La deuxième ligne directe, située près de la mer de l'Ouest, avait servi à confirmer l'identité et à garantir la sécurité des Coréens se déplaçant par la frontière au complexe industriel de Kaesong, dans le sud, lorsque des travailleurs du nord y étaient employés.

Ces deux voies de dialogue direct entre les

gouvernements et les autorités militaires des deux Corée

ont été interrompues en février 2016.

Conférence de presse du président de la

RDC

Suite aux pourparlers du 10 janvier, le

président de la RDC a tenu sa première conférence

de presse du Nouvel An.

|

|

Le peuple a besoin de stabilité dans sa vie par l'établissement de la paix dans la péninsule coréenne. Il ne doit jamais y avoir une autre guerre dans la péninsule coréenne. Le but ultime de notre diplomatie et de notre défense nationale est de prévenir le retour de la guerre dans la péninsule. Je ne veux pas l'unification immédiate de la péninsule coréenne. Mon but est de résoudre la question nucléaire nord-coréenne et de consolider la paix au cours de mon mandat.

Les gens qui placent le pays dans le droit chemin servent de tremplin ou de jalon à la diplomatie et à la sécurité nationale. Ils sont la source du pouvoir qui va établir la paix dans la péninsule coréenne. L'année dernière, fort de ce pouvoir, j'ai pu de façon soutenue affirmer les principes de paix dans la péninsule coréenne aux quatre principales puissances liées aux questions touchant à la péninsule et aux autres pays de la communauté internationale. En tant que puissance moyenne se tenant la tête haute au sein de la communauté internationale, le gouvernement coréen a pu annoncer la Nouvelle politique du nord et la Nouvelle politique du sud. J'ai pu aussi continuer de faire valoir la nécessité du dialogue dans les relations intercoréennes.

Un dialogue de haut niveau entre les deux Corées a eu lieu hier. La voie de communication intercoréenne qui avait été interrompue a été rétablie. La Corée du nord a accepté de participer aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2018 à PyeongChang. Le président des États-Unis, Donald Trump, a dit qu'il appuyait le dialogue intercoréen et la promotion d'un climat de paix par le biais des Jeux olympiques de PyeongChang. Le report de l'exercice militaire conjoint Corée/États-Unis a aussi été accepté.

Ce n'est qu'un début. Nous devons accueillir avec succès les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de PyeongChang. Nous devons oeuvrer à en faire des Olympiques de la paix pendant toute leur durée. Nous devons également régler la question nucléaire nord-coréenne de façon pacifique. Nous devons en faire un point tournant vers l'amélioration des relations intercoréennes et la paix dans la péninsule coréenne.

Je ferai tout en mon pouvoir pour que cette année marque un nouveau départ pour la paix dans la péninsule coréenne. Ce faisant, je coopérerai plus étroitement avec les pays liés à notre situation, notamment notre allié les États-Unis, la Chine et le Japon, et avec les autres pays de la communauté internationale.

Si la paix voit le jour à PyeongChang, j'en ferai un système stable et bien enraciné. Pour résoudre la question nucléaire nord-coréenne et établir la paix, j'entreprendrai davantage de dialogue et de projets coopératifs.

Je tiens à souligner une fois de plus que la dénucléarisation de la péninsule coréenne est à la fois un processus pour établir la paix et un objectif. La dénucléarisation de la péninsule coréenne, qui a été déclarée par les deux Corées, est notre position fondamentale qui ne doit jamais être compromise.

J'allumerai une bougie de paix dans la péninsule coréenne. Je ferai dissiper l'anxiété et la méfiance qui sont profondément ancrées dans la vie des individus.

Je ferai un pas en avant avec le peuple dans un

effort pour créer une vie quotidienne qui est pacifique et

sécuritaire, où on ne se fait plus de soucis au sujet de

la guerre.

Des membres du Comité d'action du sud sur la déclaration

conjointe du 15 juin tiennent une grande bannière, devant le

Centre de presse de Séoul le 11 janvier 2018, qui

représente la péninsule coréenne et comprend des

messages de bienvenue à la participation de la RPDC aux Jeux

olympiques de PyeongChang et au dialogue intercoréen.

(Photos : agencies, Hankyoreh)

Les États-Unis initient un blocus naval total

de la RPDC : un acte de guerre

Le 12 janvier, les États-Unis, 17 pays dont le Canada et les États-Unis ont signé une déclaration par laquelle ils se déclarent « en position » pour faire appliquer les résolutions 2375 et 2397 du Conseil de sécurité contre la République populaire démocratique de Corée (RPDC), par des mesures qui incluent l'interception et l'inspection des navires dont ils « ont des motifs raisonnables » de soupçonner qu'ils font des transactions avec la RPDC de matières interdites à l'exportation vers ou en provenance du pays sanctionné par le Conseil de sécurité.[1]

Les matériaux interdits incluent le pétrole et les textiles, ce qui montre bien que les mesures prises correspondent en fait à ce qu'on appelle un blocus naval sélectif qui vise à étrangler la RPDC. Le groupe des 17 « forces de l'ordre », sans aucun doute mobilisées par les États-Unis qui ont présenté les résolutions 2375 et 2397 à l'ONU - prétendent que leurs inspections seront effectuées avec le consentement de l'État sous le pavillon duquel les navires ciblés opèrent.

Ces pays justifient leur action en invoquant l'Initiative sur la sécurité de la prolifération (ISP), un cadre censé « empêcher la prolifération des armes de destruction massive » présenté par l'administration du président américain George W. Bush en septembre 2003, six mois après que les États-Unis aient envahi et occupé l'Irak sur la base du mensonge qu'il le faisait pour arrêter le développement et l'utilisation d'armes de destruction massive irakiennes. Au total, 105 pays ont signé l'ISP en 2003.

La déclaration conjointe de l'ISP se lit entre autres : « En tant que pays membres des Nations unies et en tant que signataires de la PSI, nous avons la responsabilité de nous acquitter au complet des obligations du Conseil de sécurité de l'ONU. » Elle énonce à cet effet les sept mesures suivantes :

« Inspecter des cargaisons reliées à la prolifération sur les navires avec le consentement de l'État portant pavillon, en haute mer, si nous détenons des informations nous permettant de croire raisonnablement que ladite cargaison contient des articles interdits par les résolutions du Conseil de sécurité concernant la RPDC.

« S'il y a des raisons de croire que la cargaison d'un navire signalé par un de nos pays est interdite en provenance ou à destination de la RPDC suivant les résolutions du Conseil de sécurité, coopérer avec les inspections suivant l'engagement précédent.

« Si nous, en tant qu'États de pavillon, ne consentons pas à l'inspection en haute mer, nous instruirons le vaisseau de se rendre à un port qui convient pour l'inspection requise.

« Diriger nos vaisseaux portant pavillon vers un port en coordination avec l'État du port lorsque requis ; et changer de pavillon pour nos vaisseaux désignés par le Comité 1718 [le Comité des sanctions 1718 chargé de voir à la mise en oeuvre des sanctions du Conseil de sécurité concernant la RPDC — NDLR].

« Interdire à nos ressortissants, aux personnes sujettes à notre juridiction, aux entités incorporées sur notre territoire ou sujettes à notre juridiction et aux vaisseaux portant notre pavillon, de faciliter les transferts de navire à navire avec des vaisseaux portant le pavillon de la RPDC de tout produit ou article approvisionné, vendu ou transféré.

« Redoubler d'effort pour appliquer en entier les mesures prévues par les résolutions du Conseil de sécurité concernant l'inspection, la détection et la saisie d'articles dont ces résolutions interdisent le transfert.

« Saisir et disposer de (en détruisant, en rendant inopérable ou inutilisable, en entreposant ou en transférant à un État autre que l'État d'origine ou de destination) les articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation est interdit par les résolutions du Conseil de sécurité et conformément à d'autres obligations internationales. »

La déclaration se termine par un appel à tous les pays membres de l'ONU à suivre l'initiative américaine : « Nous appelons tous les pays membres de l'ONU à renforcer tous les éléments des résolutions du Conseil de sécurité qui s'appliquent. Étant donné notre effort concerté pour bâtir nos capacités et notre détermination à agir pour interdire [les armes de destruction massive] et les matériaux reliés, nous sommes unis dans notre volonté d'empêcher la RPDC d'acquérir des technologies reliées aux missiles balistiques ou aux armes nucléaires et de participer à des activités interdites qui génèrent un venu pour son programme illicite d'armes de destruction massive. En tant qu'États signataires de la PSI, nous demeurons fermement engagés à prévenir la prolifération des armes de destruction massive, notamment par l'application des résolutions 2375, 2397 et de toutes les autres résolutions du Conseil de sécurité concernant la RPDC. »

Le Japon chargé de la surveillance maritime

Plusieurs rapports durant la semaine du 8 janvier mentionnent que le Japon, un des « partenaires » de l'ISP, a déployé des navires de guerre et des avions dans les eaux entourant la péninsule coréenne pour surveiller les mouvements de navires, prendre des photos et recueillir des données sur le commerce maritime de la RPDC, lequel est déclaré « illicite » à cause des sanctions. Ces informations sont envoyées à l'armée américaine, ce qui donne une indication du fonctionnement de ce régime de sanctions.

Discussion ouverte sur le blocus naval de la RPDC

Certains rapports indiquent que les États-Unis s'inquiètent de leur incapacité à complètement étouffer la RPDC. Ils disent que la Chine et la Russie refusent d'intercepter les navires comme le prévoient les sanctions.

Certaines sections aux États-Unis voient le blocus naval comme un dernier effort avant une invasion pour forcer la RPDC à se soumettre. Le capitaine de corvette de la US Navy, Gregory Neeley, déclare dans un article d'opinion publié sur Fox News en date du 31 décembre que « le blocus naval n'est pas un concept nouveau et a connu un succès historique depuis le blocus de la marine royale britannique du premier Empire français pendant les guerres napoléoniennes jusqu'au blocus américain de Cuba en 1962, ce qui a mis fin aux tentatives soviétiques d'établir des bases de missiles sur l'île des Caraïbes. En l'absence d'une action militaire directe, un blocus naval multinational de la Corée du nord n'est pas seulement acceptable, il peut être la seule alternative. »

Discutant de la façon dont

cela fonctionnerait, il décrit ce qu'il

dit être les options sur la table pour les

États-Unis :

Discutant de la façon dont

cela fonctionnerait, il décrit ce qu'il

dit être les options sur la table pour les

États-Unis :

1) attaque

militaire directe,

2) acceptation du droit de la RPDC aux armes

nucléaires et

3) la troisième et meilleure option - un blocus naval.

Sans un blocus, « où tout navire qui se trouve à

proximité de

la Corée du nord est abordé, fouillé et si

nécessaire saisi, il sera

impossible de fermer entièrement le robinet vital du

pétrole.

« À l'instar des sanctions », écrit-il, « les blocus visent à étouffer le pays récalcitrant jusqu'à la soumission ». « Contrairement aux sanctions, un blocus permet de surveiller, d'intercepter et d'imposer des restrictions sur ce qui peut entrer et sortir du pays ciblé, tout en étant un puissant instrument psychologique et diplomatique : un blocus naval dans la mer du Japon et la mer Jaune empêcherait la Corée du nord d'obtenir des matières premières et de l'équipement essentiels, y compris du pétrole raffiné et des pièces de rechange militaires. Un blocus naval va aussi servir à étouffer les revenus provenant des exportations, notamment des exportations lucratives de charbon et de fer dont le régime a besoin pour se maintenir à flot.

« Les États-Unis n'ont pas besoin d'agir unilatéralement et de porter tout le poids d'un blocus de la Corée du nord : les alliés américains dans la région soutiendraient l'initiative. Les pays clés sont le Japon et l'Australie, probablement Singapour, la Corée du sud, l'Inde, Taiwan et potentiellement les forces de l'OTAN.

« L'Australie, une autre nation insulaire du

Pacifique, est le seul

pays à avoir appuyé les États-Unis dans tous les

conflits militaires

depuis la Première Guerre mondiale. La marine royale

australienne (RAN)

est organisée pour des opérations côtières

avec des sous-marins

diesel-électriques, des navires équipés

d'héliplateforme, des frégates

et le

patrouilleur de classe Armidale, l'une des platesformes de combat

près

du littoral les plus efficaces du monde. J'ai servi avec la RAN pendant

le blocus des navires étrangers illégaux au début

des années 2000. Il

s'est avéré un ' blocus inversé '

extrêmement efficace de la côte

australienne. »

Note

1. Ces pays, qui se proclament partenaires de l'« Initiative de sécurité contre la prolifération » (ISP) pour voir à la mise en application des résolutions 2375 et 2397 du Conseil de sécurité de l'ONU, sont, outre le Canada et les États-Unis : l'Allemagne, l'Australie, l'Argentine, la Corée du sud, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Japons, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne et Singapore.

(Asian News International)

Une délégation de femmes pour la paix

demande à intervenir à la réunion de Vancouver

Lors de la tenue de la réunion de Vancouver, cinq organisations dirigeront une délégation de femmes pour la paix à Vancouver pour « faire en sorte que les perspectives apportées par la société civile fassent partie des discussions officielles ». Les organisations participantes sont : Women Cross DMZ (Les femmes traversent la zone démilitarisée), Voix des femmes canadiennes pour la paix, l'Initiative des femmes Nobel, l'Église unie du Canada et la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. La délégation organisera ses propres activités pendant la tenue du forum et a aussi demandé de participer aux procédures officielles.

Elles disent :

« L'objectif de la délégation des femmes pour la paix est d'exhorter les ministres des Affaires étrangères à mettre en place un processus de paix diplomatique qui s'éloigne de la guerre et d'une militarisation accrue et qui embrasse la paix, la réconciliation et une authentique sécurité. Par le biais du Forum des femmes de Vancouver et d'autres actions, les femmes déléguées vont rappeler aux dirigeants gouvernementaux que l'opinion publique mondiale est massivement favorable à une résolution diplomatique pacifique comme seule option sur la table dans la résolution de la crise coréenne. Le résultat du sommet officiel doit aller dans le même sens que les développements récents du rapprochement intercoréen et non le faire dérailler. [...]

« En ces moments critiques à Vancouver, la délégation internationale des femmes pour la paix exhortera les ministres des Affaires étrangères à trouver un règlement global et durable au conflit qui dure depuis longtemps. Elles vont partager leurs expériences, leurs connaissances et leur sagesse accumulées au fil des efforts qu'elles ont déployés pour instaurer la paix et une sécurité authentique dans la péninsule coréenne. Puisant à même leur expertise collective en ce qui concerne le militarisme, le désarmement nucléaire, les sanctions économiques et les coûts humains, sociaux et écologiques de la Guerre de Corée non résolue après 65 ans, la délégation recommandera des gestes qui sont susceptibles d'assurer une paix durable dans la péninsule coréenne.

« Alors que les ministres des Affaires étrangères représentent la plupart des pays du Commandement de l'ONU ayant combattu et apporté de l'aide humanitaire pendant la Guerre de Corée de 1950-1953, les déléguées représentent un vaste éventail d'organisations de la société civile et de mouvements sociaux en Corée du sud, au Japon, à Guam, en Suède, aux États-Unis, au Canada et ailleurs dans le monde. »

Des représentantes des organisations participantes ont dit :

« Des recherches ont démontré que l'inclusion des femmes dans les processus de paix engendre non seulement des ententes de paix véritables, mais aussi plus durables », a dit Christine Ahn, Coordonnatrice internationale de Women Cross DMZ , un mouvement mondial de femmes qui se mobilisent pour mettre fin à la Guerre de Corée. « Une solution pacifique et diplomatique au conflit coréen est la seule voie acceptable pour aller de l'avant. C'est possible, mais cela requiert toutes les meilleures idées, expertises et perspectives. Il faut aussi inclure les mouvements des femmes et de la société civile qui ont été exclus de ces discussions jusqu'ici. »

« Un grand nombre de femmes de notre délégation sont allées en Corée du nord. La plupart des ministres qui participent à la réunion de Vancouver n'y sont pas allés. Les Nord-Coréens n'ont pas été invités. Il faut donc inclure dans ces pourparlers celles qui ont été sur le terrain en Corée du nord, qui ont vu la souffrance des gens ordinaires et qui peuvent apporter un élément humain à une réalité très humaine », a dit Lee Moon Sook, vice-présidente du Comité de réunification et de réconciliation du Conseil national des Églises en Corée.

« On présente souvent les sanctions comme des alternatives pacifiques aux actions militaires, mais en fait les sanctions font beaucoup de tort au peuple du pays qui en souffre directement dans sa vie quotidienne », a dit Ewa Eriksson Fortier qui a été Chef des délégations de pays à Pyongyang, en RPDC, pour la Fédération internationale de la Croix-Rouge et des Sociétés du Croissant-Rouge, et qui y est retournée à de nombreuses reprises.

« En novembre dernier, nous avons salué l'annonce du gouvernement du Plan national d'action du Canada consacré aux femmes, à la paix et à la sécurité, un élément indispensable de la Politique d'aide internationale féministe du Canada. C'est un test crucial pour déterminer si le plan d'action est plus qu'un morceau de papier », a dit Patti Talbot, présidente de Global Partnerships de l'Église unie du Canada. « Nous sommes encouragées par le leadership qu'assume le Canada en organisant conjointement ces discussions. Nous nous attendons maintenant à ce que le gouvernement respecte son engagement envers la politique étrangère féministe de notre pays. »

À titre d'information

Les sanctions contre la RPDC

Les sanctions qui ont été adoptées par les Nations unies à l'instigation des États-Unis contre la République populaire démocratique de Corée (RPDC) sont plus que des sanctions.[1] Elles sont la base d'un blocus de la RPDC que celle-ci a qualifié d'« acte de guerre ». [2]

Les sanctions économiques sont des pénalités commerciales et financières qui sont mises en oeuvre par un ou des pays contre un pays, un groupe ou un individu. Les sanctions économiques peuvent comprendre différentes formes de barrières au commerce, de tarifs ou de restrictions aux transactions financières. Un blocus est quelque chose de similaire, mais il constitue habituellement une sanction plus sévère.

Les sanctions

économiques ne sont pas nécessairement imposées

pour des motifs économiques. Elles peuvent très bien

être imposées pour des raisons politiques, militaires et

sociales. Elles peuvent être utilisées pour l'atteinte

d'objectifs domestiques ou internationaux.

Les sanctions

économiques ne sont pas nécessairement imposées

pour des motifs économiques. Elles peuvent très bien

être imposées pour des raisons politiques, militaires et

sociales. Elles peuvent être utilisées pour l'atteinte

d'objectifs domestiques ou internationaux.

Un blocus vise typiquement à isoler, asphyxier et immobiliser un pays ciblé, dans le but pervers d'étouffer son peuple et de lui faire abandonner son affirmation de son droit d'être souverain et indépendant. Le concept de « blocus » sous-tend l'acte de couper les liens, de fermer, de déconnecter le pays ciblé par rapport à l'extérieur afin d'obtenir la reddition du pays assiégé par la force ou la faim.

Depuis la tenue de la Conférence navale de Londres en 1909, c'est un principe accepté par le droit international que le blocus est un acte de guerre. Dans ce sens, le recours au blocus est permis uniquement entre pays belligérants. Il n'existe pas de règle du droit international qui justifie un blocus supposément pacifique, qui se réfère à une pratique des puissances coloniales du XIXe siècle et du début du XXe siècle. En 1916, les États-Unis ont lancé cet avertissement à la France : « Les États-Unis ne reconnaissent pas ce droit d'une puissance étrangère de faire obstruction à l'exercice des droits commerciaux de pays non concernés, ce qui revient à l'exercice d'un blocus alors qu'il n'y a pas d'état de guerre. »

Tel est essentiellement le coeur de la question. Les pays belligérants qui ont combattu en Corée de 1950 à 1953 sous le drapeau de l'ONU l'ont fait pour obtenir la reddition de la RPDC. N'ayant pas été capables de s'emparer de toute la Corée, ils ont signé un accord d'armistice. Après qu'ils aient signé l'Accord d'armistice, les États-Unis n'en ont pas respecté les termes, dont celui qui faisait de la conclusion d'un traité de paix avec la RPDC le but ultime de l'accord.

Les États-Unis ont d'abord adopté des sanctions économiques contre la RPDC en 1950 dans le cadre de la Loi sur le commerce avec l'ennemi . Dans un texte de 1997 dans le Journal of Economic Law de l'Université de Pennsylvanie, Harry L. Clark a écrit que « les sanctions de réexportation levées contre la Corée du nord sont semblables à celles utilisées contre Cuba ». (Les clauses de réexportation interdisent à des personnes qui ne sont pas des États-Unis d'exporter des items d'origine étasunienne ou qui renferment du contenu étasunien à partir de pays tiers vers des destinations qui font l'objet de sanctions.) À ce moment-là, les États-Unis venaient juste de resserrer leur blocus contre Cuba par le biais de nouvelles clauses contenues dans la Loi Helms-Burton de 1996.

Dans le document « Mise en accusation pour les infractions commises par le gouvernement des États-Unis contre le peuple coréen de 1945 à 2001 » qui a été préparé pour la tenue du Tribunal international sur les crimes de guerre en Corée à New York le 23 juin 2001, on lit ce qui suit : « Le gouvernement des États-Unis a fait imposer des sanctions économiques sévères contre la Corée, renforcées par le blocus et la coercition exercés par d'autres pays et États, qui avaient comme objectif délibéré et ont eu pour effet d'appauvrir et d'affaiblir le peuple de la partie nord de la Corée. Elles ont causé des torts au peuple et à son économie, l'ont privé de médicaments essentiels, de fournitures médicales, d'eau potable sûre, de nourriture et d'autres biens essentiels, ont détruit un grand nombre de vies et perpétré un crime de génocide contre l'humanité.

« Le gouvernement des États-Unis, en imposant des sanctions, un blocus, de la coercition économique à d'autres pays et parties, a miné la santé et l'endurance du peuple de la partie nord de la Corée, a utilisé la privation de nourriture comme une arme, ce qui a causé la faim, la malnutrition et la famine qui ont fait mourir des milliers de personnes. »[3]

La mise en accusation décrit ce qui suit :

« ... une ingérence économique de la part des États-Unis et un blocus dévastateur calculés pour créer les conditions menant à la destruction d'une grande partie de la population du nord de la Corée, pour réduire de façon dramatique la nourriture disponible, les médicaments, les soins de santé et les capacités médicales, causant une malnutrition généralisée, l'affaiblissement de la population, une vulnérabilité accrue aux maladies et aux épidémies. Les pénuries chroniques de nourriture, la faim et les famines périodiques ont contribué à réduire l'espérance de vie de plus de six années dans les années 1990. Parmi les enfants de moins de 5 ans, le taux de mortalité a augmenté de 27 sur 1000 à 48 sur 1000, une augmentation de 77 %, et le taux de mortalité des nouveau-nés est passé de 14 à 22,5 sur mille naissances. Le pourcentage de la population ayant accès à de l'eau potable sécurisée a baissé de 30 % ces dernières années. Le taux de vaccination pour des maladies comme la polio ou la rougeole est tombé de 40 % entre 1990 et 1997. La dysenterie, la déficience en iode et la déficience en vitamines sont certains des problèmes de santé grave qui affectent les enfants. Le revenu annuel par personne dans la partie nord est passé de 991 $ US en 1991 à 457 $ US en 1999. Toutes ces données ont été rapportées par A.P. le 15 mai 2001. Pendant cette période de 48 ans, les politiques et les actions illégales des États-Unis ont causé la mort de plusieurs centaines de personnes en Corée et en ont fait un des pays les plus isolés et pauvres, à cause de l'action de forces externes dans le monde. [...] »

En juin 2008, les États-Unis ont soustrait la RPDC à l'application de la Loi sur le commerce avec l'ennemi en même temps qu'ils ont retiré la RPDC de leur liste des « États qui parrainent le terrorisme ». Ils ont cependant maintenu d'autres sanctions et en ont ajouté d'autres en vertu de la Loi sur les pouvoirs économiques en cas d'urgence , de la Loi sur les situations nationales d'urgence et d'autres lois. En 2008, NBC News a rapporté que le président George W. Bush a dit que ces changements vont avoir peu d'impact sur l'isolement financier et diplomatique de la RPDC et que celle-ci « va demeurer un des pays les plus lourdement sanctionnés du monde ».

Les sanctions du Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté ses premières sanctions contre la RPDC en 2006 après que le pays ait tenu son premier test nucléaire. Les sanctions ciblaient des individus et des entités engagés dans des activités soupçonnées d'être liées directement ou indirectement à des aspects du programme nucléaire déclaré interdit. Ces sanctions ont été intensifiées plusieurs fois au fil des années et celles qui ont été adoptées à l'unanimité le 22 décembre 2017 à la demande des États-Unis par le Conseil de sécurité ont été les plus sévères de toutes.

Elles comprennent une réduction de 90 % de la quantité de pétrole que la RPDC peut importer par rapport à 2016 et elles imposent de cruelles restrictions aux exportations de nourriture, de produits agricoles, de machinerie, d'équipement électrique, de terre et de pierre, dont la magnésite et la magnésie, de bois et de vaisseaux, en plus d'affecter les compagnies chinoises et d'autres pays qui font des affaires avec la RPDC et sur le territoire de la RPDC, dont plusieurs sont chinoises. Les sanctions qui ont été imposées plus tôt en 2017 interdisaient déjà à la RPDC d'exporter du charbon, du fer et du minerai de fer de même que des produits textiles. Selon Reuters, le charbon et d'autres minerais arrivaient en tête des exportations de la RPDC en 2016, suivis des produits textiles et 80 % des textiles exportés l'étaient vers la Chine. De nouveaux règlements imposent des sanctions ciblées à 15 hauts représentants de la RPDC et prévoient le rapatriement de citoyens de la RPDC travaillant dans d'autres pays dans les 24 prochains mois. Cela va éliminer une source vitale de revenus pour de nombreuses familles.

Les sanctions adoptées en novembre 2016

comprennent aussi des restrictions aux exportations d'oeuvres d'art de

la RPDC, surtout l'exportation de statues pour lesquelles les

Coréens jouissent d'une réputation internationale.

Toutes ces mesures sont dites justifiées par

l'affirmation anticommuniste que le régime de la RPDC se sert de

ses revenus du commerce extérieur pour la prolifération

d'armes nucléaires plutôt que pour nourir sa population.

La Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme a adopté la résolution 1997/35 lors de sa deuxième session le 28 août 1997. La résolution est intitulée « Conséquences néfastes des sanctions économiques pour la jouissance des droits de l'homme ». La Sous-Commission a exprimé ses préoccupations au sujet des sanctions économiques en les examinant à la lumière du besoin de respecter la Charte des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et la Convention de Genève de 1949 et ses deux protocoles additionnels.

La Sous-Commission a formulé quatre observations précises à propos des sanctions :

i) Elles doivent toujours être d'une durée limitée (quatrième alinéa du préambule) ;

ii) Elles touchent le plus durement la population innocente, en particulier les personnes les plus vulnérables (cinquième alinéa du préambule) ;

iii) Elles aggravent les disparités dans la répartition des revenus (sixième alinéa du préambule) et

iv) Elles font naître des pratiques commerciales illégales et immorales (septième alinéa du préambule).

Une lecture impartiale des six critères d'évaluation contenus dans le Rapport Bossuyt produit par le Conseil économique et social de l'ONU en réponse à la résolution de la Sous-Commission intitulée « Conséquences néfastes des sanctions économiques », (voir l'article ci-dessous) mènerait à la conclusion que les sanctions imposées à la RPDC sont non seulement illégales, mais un véritable acte de guerre. Elles ne sont pas imposées pour des raisons légitimes puisque ce n'est pas la RPDC qui met en danger la paix mondiale avec ses tests nucléaires qui sont des mesures de légitime défense, mais bien les États-Unis et leur quête de domination de la péninsule coréenne et leurs menaces de guerre et leur refus de permettre à la RPDC de développer son propre mode de vie dans la paix. Autrement dit, les sanctions sont motivées par un ordre du jour politique intéressé, ce qui contrevient au droit international. Elles violent aussi le droit humanitaire. Le fait de priver un peuple de 90 % de ses besoins en pétrole affecte obligatoirement tous les aspects de la vie, de la production de la nourriture à l'industrialisation et à la santé et à la sécurité de la population.

Notes

1. Pour voir le contenu des sanctions actuelles du

Conseil de sécurité contre la RPDC depuis 2006, cliquer ici.

2. Déclaration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la RPDC - Agence centrale de presse coréenne, le 24 décembre 2017

Quelques notions élémentaires

pour comprendre les sanctions

Les extraits suivants du document de travail de Marc Bossuyt, Conséquences néfastes des sanctions économiques pour la jouissance des droits de l'homme , Conseil économique et social de l'ONU, 2000[1] comprennent un résumé des éléments de base, des limites imposées par le droit international, des six critères d'évaluation et un regard sur le cas de l'Irak.

* * *

[...]

B. Quelques notions élémentaires pour comprendre les sanctions

9. En politique internationale, les sanctions représentent un moyen terme puisqu'elles sont plus sévères qu'une simple condamnation verbale, mais moins graves que le recours à la force. Selon l'Article 41 de la Charte des Nations unies, le Conseil de sécurité est la seule instance habilitée à imposer des sanctions. Les organisations régionales sont autorisées par l'Article 52 à assurer « le règlement pacifique des différends d'ordre local », sans l'autorisation expresse du Conseil, « pourvu que ... ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations unies ».

10. Dans la pratique, les sanctions englobent une gamme étendue de mesures qui vont de l'embargo économique à l'interdiction de participer aux Jeux olympiques. On trouvera ci-après une brève classification des sanctions : économiques, militaires, diplomatiques, culturelles ou touchant les voyages.

Sanctions économiques

11. Il en existe deux catégories principales : les sanctions commerciales et les sanctions financières.

a) Sanctions commerciales

12. Les sanctions commerciales limitent les importations en provenance et les exportations à destination du pays visé. Elles peuvent être générales, comme dans le cas de l'Iraq, ou sélectives, c'est-à-dire qu'elles frappent uniquement certains produits qui sont souvent en cause dans un différend commercial. Les sanctions générales sont l'objet direct des critiques formulées actuellement contre le régime des sanctions, à cause des crises humanitaires qu'elles ont provoquées dans les pays visés.

b) Sanctions financières

13. Les sanctions financières concernent le domaine monétaire. Elles consistent, ainsi qu'il a été défini aux conférences d'Interlaken5, à geler les avoirs à l'étranger d'un État, à restreindre son accès aux marchés financiers, à interdire les prêts et crédits, les transferts de fonds internationaux ainsi que la vente de biens immobiliers à l'étranger et les transactions sur ces biens. Le gel de l'aide au développement relève de cette catégorie. Il est évident que les sanctions financières et les sanctions commerciales se recoupent en grande partie, surtout lorsqu'elles sont d'application générale, car si ses avoirs à l'étranger sont gelés et qu'il n'a pas accès à de nouvelles sources de capitaux, un État ne pourra pas payer ses importations et son commerce s'en ressentira.

2. Autres types de sanctions

a) Sanctions touchant les voyages

14. Ces sanctions comprennent à la fois les restrictions aux déplacements de certains individus ou groupes d'individus et les restrictions à certains types de transport aérien. Les premières sont par nature ciblées, puisqu'on dresse des listes de personnes ou de groupes de personnes qui ne sont pas autorisées à quitter leur pays. On a eu recours à ce type de mesures contre des hommes d'État, comme les membres de la Junte militaire du Sierra Leone en 1998, ou des hommes politiques non membres d'un gouvernement comme les dirigeants de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA) en 1997. L'interdiction de certains types de voyage aérien comprend par exemple l'interdiction en vigueur actuellement de tout décollage ou atterrissage d'aéronefs appartenant aux talibans ou bien affrétés ou exploités par eux ou pour leur compte, décrétée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1267 (1999).

b) Sanctions militaires

15. Les sanctions militaires consistent à mettre l'embargo sur les armements ou à supprimer l'aide ou les opérations d'entraînement militaire. Elles aussi sont ciblées par définition puisque, dans un pays, seules les forces armées en subissent les conséquences. Toutefois, elles peuvent donner lieu à des problèmes juridiques lorsqu'elles portent atteinte au droit pour un pays de se défendre, comme l'ont fait valoir de nombreux États frappés d'embargo sur les armements.

c) Sanctions diplomatiques

16. Les sanctions diplomatiques visent directement les dirigeants d'un État : les diplomates et les hommes politiques peuvent voir leurs visas annulés et être exclus des activités d'instances internationales. On peut citer l'exemple du Gouvernement sud-africain de l'apartheid, banni par l'ONU de toute participation à ses activités. D'autres mesures de mise en quarantaine consistent à retirer d'un pays le personnel diplomatique et le siège des organisations internationales.

d) Sanctions culturelles

17. Enfin, les sanctions culturelles, bien qu'elles aient un effet moins punitif que d'autres mesures, peuvent néanmoins entraîner des résultats indésirables. Les athlètes de la nation visée peuvent être exclus des compétitions sportives internationales, et les troupes de danse folklorique, les musiciens et autres artistes peuvent être aussi tenus à l'écart. Des restrictions peuvent être mises aux voyages d'études et au tourisme.

II. Les sanctions et le droit international : limites et restrictions

18. L'incidence la plus importante du droit international, notamment des droits de l'homme et du droit humanitaire, sur les sanctions est que le droit d'imposer des sanctions n'est pas illimité.Par conséquent, l'analyse des normes du droit international applicables aux sanctions implique la recherche des facteurs limitatifs qui sont inhérents au fonctionnement général du droit international.

A. Les sanctions et la Charte des Nations unies : légitimité et limites

19. L'Article 39 de la Charte des Nations unies autorise le Conseil de sécurité à prendre des mesures comme les sanctions uniquement pour « maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales », après avoir constaté l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression.Par conséquent, les sanctions ne peuvent être infligées qu'à un gouvernement, un « quasi-gouvernement » ou une autre entité qui pourrait menacer ou qui menace effectivement la paix ou la sécurité internationale. Des factions armées dans un pays peuvent mettre en péril la paix et la sécurité, alors que la population civile, généralement sans arme, ne risque guère de constituer une telle menace. Les États tiers qui ne constituent pas un danger pour la paix et la sécurité ou qui ne provoquent pas une rupture effective de la paix et de la sécurité internationales ne doivent pas être touchés par les sanctions qui frappent l'État fautif.

20. En outre, la « menace » ne peut pas être invoquée pour des motifs politiques fallacieux : les sanctions doivent reposer sur une « préoccupation internationale » véritable et non sur les considérations de politique étrangère ou intérieure d'un État ou d'un groupe d'États.

21. Des sanctions ne peuvent pas être imposées en fonction de l'un quelconque des autres objectifs et principes des Nations unies énoncés à l'Article premier de la Charte, à moins qu'on ne soit en présence d'un phénomène manifeste de menace pour la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression.

22. En sus de ces restrictions, on trouve dans l'ensemble de la Charte d'autres dispositions ayant pour effet de limiter les sanctions.

1. Restrictions découlant de l'Article 24

23. L'Article 24 dispose que le Conseil de sécurité « agit conformément aux buts et principes des Nations unies ». Par conséquent, toute décision du Conseil de sécurité est passible d'examen quant au point de savoir si elle est conforme ou non à ces buts et principes.

2. Restrictions découlant de l'Article premier

24. L'Article premier dispose en son paragraphe 1 que les sanctions ou autres mesures prises en vue de protéger la paix et la sécurité internationales doivent être « efficaces » et « conformes aux principes de la justice et du droit international ». Les sanctions doivent donc être évaluées pour éviter qu'elles ne soient injustes ou ne violent en quoi que ce soit les principes du droit international émanant de sources extérieures à la Charte. En outre, elles doivent être vérifiées en permanence afin d'établir si elles servent vraiment à maintenir la paix et la sécurité. Les sanctions inefficaces ou injustes ou qui violeraient d'autres règles du droit international ne doivent pas être appliquées, ou, si elles l'ont été, doivent être levées.

25. L'Article premier dispose en son paragraphe 2 que les sanctions ou autres mesures doivent respecter « le principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes ». Les sanctions qui provoquent la discorde internationale, qui portent atteinte aux droits légitimes d'un État ou compromettent le droit d'un peuple à disposer de lui-même, ne doivent pas être appliquées ou, si elles l'ont été, doivent être levées.

26. L'objectif consistant à promouvoir et encourager le respect des droits de l'homme, visé à l'Article premier, paragraphe 3, limite nécessairement les sanctions. Ce même paragraphe 3 fait obligation aux Nations unies de résoudre les problèmes urgents de caractère humanitaire et de s'abstenir d'en provoquer.Les sanctions ne doivent donc pas entraîner des conditions de vie exagérément difficiles pour la population d'un pays. Des sanctions qui provoquent directement ou indirectement des pertes humaines constitueraient une violation du droit à la vie.D'autres droits fondamentaux peuvent être violés par les régimes de sanctions, par exemple le droit à la sécurité de la personne, à la santé, à l'éducation ou à l'emploi.

27. L'Article premier dispose en son paragraphe 4 que les sanctions ou les autres mesures doivent faciliter l'harmonisation de l'action nationale ou internationale. Des sanctions appliquées à un pays, mais pas à un autre qui aurait les mêmes torts seraient contraires à cette exigence d'harmonisation, de même que des sanctions appliquées de façon inégale à deux pays pour les mêmes torts.

3. Restrictions découlant de l'Article 55

28. L'Article 55 de la Charte renforce les restrictions de l'Article premier, paragraphe 3, en ce qu'il prévoit que les Nations unies favoriseront :

Le relèvement des niveaux de vie et le progrès social (al. a)) ;

La solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes (al. b)) ;

Le respect universel et effectif des droits de l'homme (al. c)).

Un régime de sanctions qui abaisserait le niveau de vie, créerait des problèmes de santé ou nuirait au respect des droits de l'homme serait donc contraire à l'Article 55.

F. Les six critères d'évaluation des sanctions

41. À partir des restrictions susmentionnées, on peut définir les six critères ci-après pour évaluer les sanctions.

1. Les sanctions sont-elles prises pour des raisons valables ?

42. Les Nations unies ne peuvent prendre des sanctions que lorsqu'il existe une menace de rupture ou une rupture effective de la paix et de la sécurité internationales. Les sanctions ne doivent pas être imposées pour des motifs politiques non valables (rancoeurs personnelles, politiques de bloc « est-ouest », « nord-sud », « gauche contre droite » et autres motifs similaires). Les sanctions ne doivent pas procéder de la volonté d'un État ou groupe d'États de s'assurer un avantage économique au détriment de l'État sanctionné ou d'autres États, ni avoir pour résultat un tel avantage.Les sanctions ne doivent pas porter indûment atteinte aux droits souverains d'un État tels qu'ils sont consacrés en droit international.

2. Les sanctions visent-elles les parties responsables ?

43. Les sanctions ne doivent pas viser des personnes civiles qui ne sont pas impliquées dans la menace contre la paix ou la sécurité internationales. Des sanctions qui aboutiraient à la négation des droits consacrés par les Conventions de Genève sont nulles et non avenues car ces droits sont intangibles. Les sanctions ne doivent pas viser des tiers - États ou particuliers - ni entraîner pour eux des dommages indirects.

3. Les sanctions sont-elles correctement ciblées ?

44. Les sanctions ne doivent pas interférer avec la libre circulation des produits humanitaires prescrite par les Conventions de Genève et les autres dispositions du droit humanitaire.

Les sanctions ne doivent pas viser des biens nécessaires à la satisfaction des besoins vitaux de la population civile (nourriture, eau potable, médicaments et vaccins essentiels) et ce, qu'il y ait ou non conflit armé. Les sanctions ne doivent pas viser des fournitures médicales indispensables ni des matériels éducatifs quels qu'ils soient. Même s'ils ne font pas partie des biens auxquels les sanctions ne sauraient en aucun cas s'appliquer, les biens visés doivent avoir un certain rapport avec la menace de rupture ou la rupture effective de la paix et la sécurité internationales.

4. Un délai raisonnable est-il fixé pour la durée d'application des sanctions ?

45. Des sanctions légalement imposées peuvent devenir illégales dès lors qu'elles ont été appliquées pendant trop longtemps sans produire de résultats significatifs. Des sanctions qui se prolongent indûment peuvent avoir des conséquences néfastes qui perdurent bien après que la situation qui les a motivées a pris fin (ce qu'on appelle « les répercussions ultérieures injustifiées »).On peut également considérer que des sanctions qui durent indéfiniment sont inefficaces.

5. Les sanctions sont-elles efficaces ?

46. Ceux qui les imposent doivent avoir de bonnes raisons de penser que les sanctions seront en mesure de produire le résultat voulu par rapport à la menace contre la paix et la sécurité internationales ou à leur rupture effective. Des sanctions ciblées de telle manière qu'elles ne remédieraient pas à la situation qui les a motivées peuvent être considérées comme inefficaces.

6. Les sanctions échappent-elles à l'accusation de violation des « principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique » ?

IV. Études de cas

A. L'Iraq

59. Les sanctions contre l'Iraq sont les plus complètes et les plus rigoureuses jamais prises contre un pays. La situation actuelle est extrêmement grave. Les infrastructures dans les domaines des transports, de l'énergie et des communications ont été dévastées pendant la guerre du Golfe et n'ont pu être reconstruites du fait des sanctions. Le secteur industriel est totalement désorganisé, et la production agricole a considérablement pâti. Mais le phénomène le plus alarmant est la crise qui a frappé le secteur de la santé depuis l'imposition des sanctions.

1. L'application des sanctions

60. Le Conseil de sécurité a pris des sanctions économiques générales et multilatérales dans sa résolution 661 (1990) du 6 août 1990. En vertu de ces sanctions, toutes les importations en Iraq et les exportations en provenance de ce pays ont été interdites, des dérogations étant autorisées pour les importations de fournitures destinées exclusivement à des fins médicales et, dans certaines circonstances, les denrées alimentaires.Le Conseil de sécurité a imposé un blocus naval et un blocus aérien par ses résolutions 665 (1990) et 670 (1990).

61. Après la guerre du Golfe, le Conseil de sécurité, dans sa résolution 687 (1991), a autorisé le maintien des sanctions, celles-ci étant assorties des mêmes dérogations humanitaires. Le Comité créé par le Conseil de sécurité, ou Comité des sanctions, a été habilité à autoriser des exportations de pétrole iraquien afin de permettre à l'Iraq de payer les importations de denrées alimentaires, de médicaments et de fournitures de première nécessité pour la population civile. Dans cette même résolution 687 (1991), le Conseil de sécurité a également décrété un embargo total sur les armes et a mis en place une commission technique d'experts (CSNU) pour surveiller les armes de destruction massive de l'Iraq et en assurer l'élimination.

62. En 1991, le Conseil a adopté les résolutions 706 (1991) et 712 (1991) autorisant l'Iraq à vendre du pétrole et des produits pétroliers jusqu'à concurrence d'un montant de 1,6 milliard de dollars tous les six mois. Ces résolutions n'ont jamais été appliquées, et ce n'est qu'en 1996 que le programme « pétrole contre nourriture » a pris effet. Par sa résolution 986 (1995), le Conseil autorisait l'Iraq à vendre du pétrole jusqu'à concurrence d'un montant de 2 milliards de dollars par période de 180 jours, les recettes correspondantes devant être déposées sur un compte séquestre géré par l'ONU. Toutefois, à peu près la moitié seulement de ces recettes était affectée à l'achat de produits destinés à répondre aux besoins humanitaires, l'autre moitié servant essentiellement à verser des réparations et à couvrir des frais administratifs. Cette résolution est entrée en application avec la signature d'un mémorandum d'accord entre le Secrétariat de l'ONU et le gouvernement iraquien le 20 mai 1996. Le programme a pris effet le 10 décembre 1996. Conçu à l'origine comme une mesure provisoire, le programme « pétrole contre nourriture » est toujours en vigueur, après avoir été reconduit à plusieurs reprises. Le montant jusqu'à concurrence duquel l'Iraq était autorisé à vendre des produits pétroliers a été considérablement relevé dans la résolution 1153 (1998), et le plafond a finalement été supprimé en décembre 1999, aux termes de la résolution 1284 (1999). L'Iraq a également été autorisé à consacrer une part plus grande de ses recettes à la remise en état du secteur pétrolier sinistré. Toutefois, cette atténuation des sanctions ne résout nullement la crise ; comme le Secrétaire général l'indiquait en mars 2000 : « Même si le programme 'pétrole contre nourriture' est parfaitement appliqué, il se peut que nos efforts ne suffisent pas à satisfaire les besoins de la population ».

2. Les effets sur la population civile

63. Comme l'ont établi des organismes des Nations unies, des ONG, des organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme, des chercheurs et des dirigeants politiques, les sanctions contre l'Iraq ont engendré une catastrophe humanitaire comparable aux pires catastrophes de ces dernières décennies. La question du nombre exact de décès directement imputables aux sanctions suscite de vives controverses, d'autant plus que les données bien attestées sont rares : les estimations vont de 500 000 à 1 500 000 victimes, la majorité d'entre elles étant des enfants. Il convient de souligner que cette controverse autour du nombre de morts occulte le fait essentiel : toute mort causée par le régime des sanctions montre bien qu'il y a eu des violations graves du droit humanitaire et est en soi inacceptable.

64. En 1999, après avoir procédé aux premières enquêtes depuis 1991 sur la mortalité infantile et maternelle en Iraq, l'UNICEF a conclu que dans les régions méridionales et centrales fortement peuplées, le taux de mortalité parmi les enfants de moins de cinq ans est deux fois plus élevé qu'il y a dix ans.Selon un expert qui a étudié les effets des sanctions sur les populations civiles, « les causes profondes de ces taux de mortalité anormalement élevés sont notamment la contamination des eaux, le manque d'aliments de qualité, un allaitement maternel insuffisant, des méthodes de sevrage inappropriées et la pénurie de fournitures dans le système de soins de santé curatifs ».Les pénuries alimentaires dues aux sanctions se sont traduites par une diminution de 32 % de la ration calorique par habitant par rapport à la période antérieure à la guerre du Golfe.Selon le gouvernement iraquien, en 1997, la moitié seulement des installations de traitement des eaux du pays était opérationnelle.

65. On estimait qu'en 1997, faute de fournitures médicales, 30 % des lits d'hôpitaux étaient inutilisés, 75 % de l'ensemble des équipements hospitaliers ne fonctionnaient pas et 25 % des 1 305 centres de santé que comptait l'Iraq étaient fermés.Une commission nommée récemment par le Conseil de sécurité a dressé le bilan suivant de la situation médicale et sanitaire :

« Contrairement à la situation qui prévalait avant les événements de 1990-1991,

les taux de mortalité infantile, en Iraq, à ce jour, sont parmi les plus élevés au monde, l'insuffisance pondérale à la naissance concerne au moins 23 % des nouveau-nés, la malnutrition chronique affecte un enfant de moins de 5 ans sur quatre, 41 % seulement de la population a régulièrement accès à de l'eau propre, 83 % des établissements scolaires ont besoin de réparations importantes. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)déclare que le système de soins de santé iraquien, à ce jour, est dans un état de décrépitude. Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) calcule qu'il faudrait sept milliards de dollars pour ramener le secteur de la production électrique à sa capacité de 1990 ».

66. Bien que certains relèvent une lente amélioration des indicateurs de la santé et de la nutrition depuis 1997, la catastrophe humanitaire et les morts se poursuivent ; tout dernièrement, en mars 2000, le Secrétaire général s'est dit particulièrement inquiet du sort des enfants iraquiens.

67. La crise du secteur de la santé en Iraq est indissociable de la crise générale, à la fois sociale et économique, que les sanctions ont engendrée. Même si les décès devaient diminuer par suite d'un élargissement des dérogations humanitaires (ce que le Secrétaire général et d'autres croient possible), les sanctions n'en continueraient pas moins de se traduire par des violations massives et systématiques des autres droits des citoyens iraquiens. Les droits économiques, sociaux et culturels du peuple iraquien sont balayés, tout comme ses droits au développement et à l'éducation. Pour ne prendre qu'un exemple, le pouvoir d'achat d'un salarié iraquien au milieu des années 90 représentait environ 5 % seulement de ce qu'il était avant 1990 ; comme l'a constaté le Bureau du PNUD en Iraq, « le pays est passé d'une relative prospérité à une pauvreté de masse ».Les progrès précédemment réalisés dans les domaines de l'éducation et de l'alphabétisation ont été totalement effacés au cours des dix dernières années. Denis Halliday, ancien Sous-Secrétaire général et Coordonnateur des opérations humanitaires des Nations Unies en Iraq, a déclaré après avoir démissionné en septembre 1998 : « Les sanctions ont eu un impact durable sur le système de la famille élargie en Iraq. On constate une augmentation du nombre de familles monoparentales, généralement dirigées par des femmes qui doivent se débrouiller seules. Les divorces se multiplient. Beaucoup de familles en ont été réduites à vendre leur maison, leur mobilier et d'autres biens pour pouvoir manger, ce qui contribue à augmenter le nombre des sans-abris. De nombreux jeunes se tournent vers la prostitution ».En outre, la criminalité a augmenté et l'émigration a pris une ampleur considérable. Des chercheurs ont également démontré que les femmes pâtissent proportionnellement beaucoup plus des conséquences des sanctions sur les plans médical et social car elles sont le plus durement touchées par le bouleversement et la dislocation des structures économiques et sociales.

3. La réaction aux sanctions

68. De tous côtés, des voix se sont élevées pour protester contre les sanctions imposées à l'Iraq. Au sein de l'ONU, le Secrétaire général lui-même s'est montré très critique, mettant en cause le régime des sanctions dans son rapport au Conseil de sécurité du 10 mars 2000 (S/2000/208) et déclarant deux semaines plus tard que « le Conseil devrait rechercher toutes les occasions de soulager les souffrances de la population, car ce n'est évidemment pas elle qui est visée par les sanctions ».Les sanctions ont conduit à la démission de trois hauts fonctionnaires de l'ONU, dont deux au cours de cette seule année. Le premier, Denis Halliday, ancien Sous-Secrétaire général et Coordonnateur des opérations humanitaires en Iraq, a démissionné en septembre 1998

en déclarant : « Nous sommes en train de détruire une société tout entière. C'est aussi simple et aussi terrifiant que cela. C'est illégal et immoral ».Hans von Sponeck, qui a succédé à Halliday comme Coordonnateur des opérations humanitaires en Iraq, a démissionné le 13 février 2000, expliquant qu'il ne pouvait plus être associé à un programme qui prolongeait les souffrances de la population civile et qui n'avait aucune chance de satisfaire ne serait-ce que les besoins vitaux de celle-ci.Deux jours plus tard, Jutta Burghardt, responsable du Programme alimentaire mondial (PAM) en Iraq, démissionnait à son tour, en déclarant « Je m'associe pleinement à ce qu'a dit M. von Sponeck ».

69. Tant au sein du Conseil de sécurité, organe pourtant censé avoir légitimé le régime des sanctions, que dans d'autres instances des Nations unies, plusieurs pays ont fait part de leurs préoccupations quant à l'impact des sanctions : Brésil, Chine, Égypte, France, Kenya,

République de Corée, Russie et Slovénie, notamment.

70. Les sanctions ont également suscité un tollé parmi la société civile. Des ONG, des groupes de défense des droits de l'homme et des organisations humanitaires un peu partout dans le monde se sont mobilisés pour obtenir l'arrêt des sanctions, organisant à cette fin des manifestations, des campagnes de signatures et autres actions de sensibilisation et des conférences. Des groupes se sont constitués dans le seul but d'obtenir l'arrêt des sanctions et ont oeuvré pour rassembler les chercheurs, les militants et les responsables politiques qui partagent cet objectif. À la Commission des droits de l'homme, de multiples interventions ont condamné les sanctions.Passant outre à l'embargo, de nombreux groupes ont apporté une aide humanitaire à l'Iraq dans des actions de désobéissance civile internationale.Sur le plan juridique, ces protestations populaires sont clairement l'expression « des exigences de la conscience publique ».

4. Les sanctions contre l'Iraq au regard du droit international

71. Le régime des sanctions contre l'Iraq est incontestablement illégal au regard du droit international humanitaire et des normes relatives aux droits de l'homme en vigueur. Certains iraient jusqu'à formuler à ce sujet l'accusation de génocide.L'article II de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, qui est entrée en vigueur le 12 janvier 1951, définit le génocide dans les termes suivants :

« ... L'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; ... »

72. Il est clair que le régime des sanctions contre l'Iraq vise à infliger délibérément au peuple iraquien des conditions de vie (manque de nourriture, de médicaments, etc.) devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Peu importe que cette destruction physique délibérée ait officiellement pour objectif la sécurité de la région. Dès lors qu'on disposait d'éléments prouvant que des milliers de civils mouraient à cause des sanctions et que des centaines de milliers d'autres allaient mourir prochainement par suite du maintien de ces sanctions par le Conseil de sécurité, les morts en question ne pouvaient plus être considérées comme un simple contrecoup - le Conseil de sécurité était pleinement responsable de ses actes et de toutes leurs conséquences attestées. Les organes instigateurs des sanctions ne sauraient être absous de l'accusation d'avoir « l'intention de détruire » le peuple iraquien. L'Ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU l'a d'ailleurs elle-même admis ; lorsqu'on lui a demandé si les 500 000 morts « valaient la peine », elle a répondu « Nous pensons que c'est le prix à payer ».Les États qui appliquent les sanctions seraient en droit de soulever des questions au titre de la Convention contre le génocide.

73. Toutes les sanctions prises par suite de la guerre ou dans le cadre de la guerre relèvent des lois qui régissent les conflits armés.Bien entendu, les « six critères » restent applicables, mais dans le cas de l'Iraq, ils doivent être interprétés à la lumière de ces lois. Les sanctions contre l'Iraq ont été prises initialement dans le contexte de l'invasion militaire du Koweït par l'Iraq, elles ont été maintenues pendant la guerre du Golfe et ont été ensuite reconduites indéfiniment une fois que la première phase des hostilités militaires avait pris fin. En outre, la poursuite des frappes aériennes par les avions américains et britanniques permet de qualifier la situation de conflit armé. Il s'ensuit que les prescriptions rigoureuses énoncées par le droit humanitaire international en ce qui concerne la protection des civils en cas de conflit armé s'appliquent au régime des sanctions et à ses instigateurs et que les violations de ces règles peuvent donner lieu à des poursuites pour crimes de guerre. À ce propos, on renverra à l'argumentation présentée plus haut dans la section « Restrictions aux sanctions qui découlent du droit humanitaire », notamment la partie consacrée aux Conventions de Genève de 1949. Les dispositions particulièrement pertinentes ici sont celles qui autorisent des dérogations pour les fournitures médicales et les biens indispensables à la survie de la population civile, celles qui interdisent, au paragraphe 1 de l'article 54 du Protocole I, d'utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre, et celles qui ont trait à la protection des femmes et des enfants, les deux groupes qui pâtissent le plus des sanctions. Enfin, la clause Martens énonce clairement que les « exigences de la conscience publique » ont force contraignante dans les cas où le droit humanitaire n'est pas suffisamment spécifique. Le tollé général suscité par les sanctions, comme on l'a décrit plus haut, traduit bien ces « exigences » et rend les sanctions illégales.

Note

1. Le document au complet est disponible ici.

Lisez Le

Marxiste-Léniniste

Site web: www.pccml.ca

Courriel: redaction@cpcml.ca

Plus tôt en novembre,

la Seventh Air Force des États-Unis avait publié un

communiqué dans lequel elle disait que les États-Unis

« ont envoyé trois porte-avions, les USS Ronald Reagan

, Theodore Roosevelt et Nimitz , et leurs groupes de

frappe à navires multiples de même que des bombardiers B-1

dans la région

pour participer à quatre jours d'exercices avec la Corée

du sud et le Japon. Du 4 au 8 décembre, les forces de

l'air de la Corée du sud et des États-Unis ont tenu un

autre exercice, le Vigilant Ace , qui comprenait six avions de

chasse furtifs F-22 Raptor et des avions F-35. Environ 12 000

militaires américains

prennent part à ces actions, conjointement avec les troupes

sud-coréennes alors que 230 avions vont se rendre dans huit

installations militaires américaines et

sud-coréennes. » Le Corps des Marines des

États-Unis et des troupes de la Marine y a aussi

participé.

Plus tôt en novembre,

la Seventh Air Force des États-Unis avait publié un

communiqué dans lequel elle disait que les États-Unis

« ont envoyé trois porte-avions, les USS Ronald Reagan

, Theodore Roosevelt et Nimitz , et leurs groupes de

frappe à navires multiples de même que des bombardiers B-1

dans la région

pour participer à quatre jours d'exercices avec la Corée

du sud et le Japon. Du 4 au 8 décembre, les forces de

l'air de la Corée du sud et des États-Unis ont tenu un

autre exercice, le Vigilant Ace , qui comprenait six avions de

chasse furtifs F-22 Raptor et des avions F-35. Environ 12 000

militaires américains

prennent part à ces actions, conjointement avec les troupes

sud-coréennes alors que 230 avions vont se rendre dans huit

installations militaires américaines et

sud-coréennes. » Le Corps des Marines des

États-Unis et des troupes de la Marine y a aussi

participé.