|

|

Numéro 26 - 23 juin 2017 Fête nationale du Québec

et Solstice d'été Des journées de

célébration

Fête

nationale

du

Québec

et

Solstice

d'été

à la

veille de Canada 150 Fête nationale du Québec et Solstice d'été à la veille de Canada 150 Des journées de célébration et de réflexion

Le 21 juin, les peuples autochtones tiennent des célébrations à l'échelle du pays pour marquer le Solstice d'été, une occasion connue officiellement depuis 1996 comme la Journée nationale des autochtones. Le Solstice d'été, le jour le plus long de l'année, est le moment où depuis des temps immémoriaux les peuples autochtones se rassemblent et commémorent l'événement. Ces dernières années, la Journée nationale des autochtones a été aussi l'occasion pour les Premières Nations, les Métis et les Inuits de mener des actions pour affirmer leurs droits face aux arrangements coloniaux que le gouvernement fédéral continue d'imposer. Cette année n'a pas fait exception. Alors que le gouvernement marque Canada 150 sur un ton de célébration au moment où il impose un État policier pour contrer la lutte du peuple pour ses droits, les Canadiens disent clairement que « Nos foyers sont en terre autochtone » et réclament que justice soit faite. Alors que le gouvernement Trudeau déclare que les questions constitutionnelles et historiques sont hors de notre portée, les peuples autochtones dénoncent le maquillage de l'injustice historique et font valoir le besoin de réparations en pratique et non en mots seulement. Le 24 juin, le peuple québécois célèbre sa Fête nationale. Au Québec, la célébration du Solstice d'été est « une manifestation d'échange et d'amitié entre les nations qui peuplent le Québec ». Les nations autochtones organisent un « Solstice des nations » comprenant une Cérémonie du feu pour le rapprochement des peuples vivant sur le territoire québécois » afin que « les braises de ce feu allument le feu de joie du Grand spectacle de la Fête nationale du Québec, sur les plaines d'Abraham ».

Il est bon de se rappeler cet objectif aujourd'hui alors que les pouvoirs de police de l'État reviennent à ce qu'ils étaient lorsque les Britanniques ont noyé dans le sang la nation naissante du Québec en 1837-1838. Sur la base de cette répression, ils ont créé ce qu'on appelle les institutions démocratiques où ce sont les mêmes pouvoirs de police qui ont défini les droits et le processus électoral qui prive toujours le peuple du pouvoir de se gouverner. Le patriote Ludger Duvernay était l'éditeur et le rédacteur du journal patriote La Minerve. Sous sa direction, la société qu'il a fondée a organisé, le 24 juin 1834, le banquet dans le jardin de l'avocat MacDonnell pour instituer la fête nationale des Canadiens de toutes origines. Aujourd'hui, nous disons des Québécois de toutes origines. Ce fut la première célébration tenue par le peuple de la nation naissante du Québec, où Duvernay, les patriotes, les députés patriotes et leur parti reconnaissaient le peuple en tant que « source primitive de toute autorité légitime ». Ils reconnaissaient donc la souveraineté du peuple. Cette célébration nationale inaugurée par Ludger Duvernay et les députés du Parti patriote tombait le même jour que la fête de la Saint-Jean-Baptiste mais les deux événements étaient très différents. En fait, la fête de la Saint-Jean-Baptiste avait été créée il y a fort longtemps par le roi de France et le haut clergé catholique dans les colonies de l'empire de la France pour s'opposer à la fête civile du solstice d'été le 21 juin, que célèbrent les nations autochtones. Avec le Concile de Trente (1545-1563), l'Église avait tenté de christianiser cette coutume de la célébration de la lumière autour d'un grand feu de joie pour lui substituer une représentation de soumission en la personne de saint Jean, « l'agneau de Dieu ». Dans cette même lignée, en 1702, monseigneur de Saint-Vallier, dans son Catéchisme du diocèse de Québec à l'intention des Canadiens, signalait que l'Église catholique au Nouveau Monde (entendre dans les colonies de l'empire français) dit qu'il s'agit d'une cérémonie parfaite pourvu qu'on en bannisse les danses et les superstitions, sous-entendues les croyances des nations autochtones. Et ce n'est qu'en 1908 que le pape Pie X, supportant la division du peuple canadien en soi-disant « Canadiens-français » et « Canadiens-anglais » que voulait imposer l'empire britannique, décréta saint Jean-Baptiste patron des « Canadiens-français ». Soixante ans plus tard, le 24 juin de 1968 et 1969, en pleine période de résurgence du mouvement pour l'indépendance du Québec et de la souveraineté du peuple, ce symbole de la division et de la soumission fut écarté de la scène et le peuple dansa à nouveau autour d'un grand feu de joie.

Le gouvernement du Québec

présente sa « Politique d'affirmation L'Accord du Lac Meech version réchauffée

--

|

|

|

Le Parti marxiste-léniniste du Québec (PMLQ) a été fondé en 1989 en vertu de la loi régissant les partis politiques avec la signature de plus de 1 000 adhérents au départ. C'était à un moment très important dans la vie politique du Québec, en plein coeur du débat sur l'Accord du Lac Meech qui rejoignait la proposition de fédéralisme renouvelé de Robert Bourassa.

Le PMLQ, comme une bonne partie des forces souverainistes, avait fait campagne contre l'Accord du lac Meech parce qu'il réduisait la nation québécoise à une « société distincte » et ne reconnaissait pas par conséquent son droit à l'autodétermination. Au lendemain de l'échec de Meech nous écrivions :

« Notre Parti est d'avis qu'avec l'échec du Lac Meech, on peut maintenant affirmer avec certitude que pour une solution aux problèmes qui se posent au peuple du Québec, on ne peut plus rester dans les confins d'une constitution fondée sur l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Nous croyons que le peuple du Québec a besoin d'une nouvelle constitution, d'une constitution qu'il aura lui-même choisie sans ingérence extérieure, une constitution qui sera démocratique et qui exprimera la volonté populaire et servira à bâtir un avenir pour la nation. »[1]

Sur la question de la souveraineté du Québec, la position du PMLQ pour un Québec libre et souverain fut clairement énoncée :

« 1. Le Québec est une nation constituée de tous ceux qui vivent sur son territoire ;

« 2. Le Québec a, en tant que nation, le droit à l'autodétermination y compris la sécession ;

« 3. En ce moment le Québec doit exercer son droit à l'autodétermination en tenant un référendum par lequel le peuple du Québec est appelé à 1) abroger l'Acte de l'Amérique du Nord Britannique et élire une assemblée constituante pour rédiger une constitution, et 2) en appeler au reste du Canada à faire de même. »[2]

Il affirmait que :

« Comme toute nation, la nation du Québec a sa souveraineté naturelle et en particulier le droit à l'auto-détermination nationale, y compris la sécession si tel est le désir du peuple. Le peuple du Québec cherche précisément, depuis plus de deux cents ans, le moyen d'exprimer cette souveraineté, la façon d'exercer ce droit à l'autodétermination. Or, nous croyons que l'exercice du droit à l'autodétermination par le peuple du Québec, agissant en tant que nation, est un prélude nécessaire à la solution de tous les autres problèmes qui se posent pour lui et une condition indispensable pour bâtir l'avenir de la nation. »[3]

Opposition aux falsifications historiques du Rapport Beaudoin-Dobbie

Après l'échec de Meech, le gouvernement fédéral a continué de chercher les moyens de maintenir le statu quo en ce qui concerne le Québec de telle façon à le rendre acceptable pour les Québécois et aussi pour les Canadiens. Quand dans son dernier mandat le gouvernement de Brian Mulroney est revenu à la charge avec le « Comité mixte spécial sur le renouvellement du Canada » (la commission Beaudoin-Dobbie) qui allait préparer l'Accord de Charlottetown, le PMLQ a réitéré que les tentatives de renouvellement du Canada échoueront tant qu'on refusera de reconnaître le droit de la nation du Québec à l'autodétermination.

« Si le but du document est de promouvoir l'idée d'un renouvellement du Canada, il échoue dans sa mission tant qu'il refuse de reconnaître le droit de la nation du Québec à l'autodétermination. Il opte pour la reconnaissance du statu quo et ne s'intéresse qu'au problème d'adapter ce statu quo aux exigences de notre temps. Il le fait en se portant à la défense du statut imposé au Québec par les colonialistes britanniques avec l'Acte de Québec de 1774 qui, affirme-t-il, « répondait aux exigences formulées par le Canada français qui tenait à préserver ses lois et ses coutumes », et avec l'Acte constitutionnel de 1791 qui « divisait le Québec en deux parties correspondant au clivage linguistique et culturel de ses habitants ». Le Comité mixte écrit en effet : « Ces deux lois reconnaissaient l'existence au Québec d'une société distincte, dotée d'institutions, de lois et d'une culture très différentes de celles des autres entités politiques d'Amérique du Nord. » Il poursuit en disant que lorsque l'État canadien fut établi par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique en 1867, il incarnait cette pratique des Britanniques. Le Comité mixte écrit : « Les artisans de la Confédération de 1867 ont reconnu le caractère distinct de la société québécoise et reconfirmé son statut de collectivité politique autonome, tout en embrassant le principe de la dualité linguistique des institutions politiques de ce nouveau pays qui allait un beau jour s'étendre sur tout un continent. »

Le PMLQ écrivait : « On ne saurait dire mieux. C'est précisément ce qu'on appelle subjugation de la nation du Québec, négation de son droit à l'autodétermination. Déjà à l'époque des guerres coloniales entre Britanniques et Français, les 'colons français', que le Comité mixte ne reconnaît que comme une entité abstraite, avaient donné naissance à une nouvelle société. Ils étaient devenus une population établie, faite de gens nés et élevés sur un nouveau territoire, en partie de parents français, en partie de parents français et autochtones. Cette population établie forgea une nouvelle économie à la sueur de son front. Elle créa son commerce et s'affaira à établir des institutions politiques, culturelles et juridiques propres à l'administration de ses affaires. Durant tout ce temps elle demeura une colonie de la France, gouvernée par le pouvoir colonial français et ses institutions. En d'autres mots, le Québec était devenu une nation en raison de sa communauté de territoire, de population, de langue, de psyché et de développement économique. Le fait que les Britanniques aient gagné leurs guerres coloniales contre la France et de ce fait conquis le Québec dans le cadre du Traité de Paris de 1763 signifie tout au plus que la propriété coloniale du Québec fut transférée de la France à la Grande-Bretagne. Puisque c'était l'époque de l'affirmation des nations modernes, le peuple du Québec cherchait à donner naissance à la sienne, à l'exemple des Français qui, par leur révolution de 1789, mettaient fin au féodalisme et prenaient la voie d'une république bourgeoise moderne, ou à l'exemple des peuples des Amériques, qui gagnaient leur indépendance du pouvoir colonial. Mais les Britanniques soumirent le Québec par leur pouvoir colonial ; ils subjuguèrent la nation du Québec. Le Québec est demeuré une nation conquise depuis, une nation qui s'est vue nier le droit à l'autodétermination. »[4]

Référendum fédéral sur l'Accord de Charlottetown en 1992

Lors du référendum fédéral sur l'Accord de Charlottetown en 1992, lorsqu'on a tenté de diviser le peuple québécois avec la notion que le Québec est une « société distincte », un refus flagrant de reconnaître la nation du Québec et son droit à l'autodétermination, le PMLQ a fait activement campagne pour le camp du Non. Durant la campagne, il a expliqué l'échec des arrangements des bâtisseurs d'empire du XIXe siècle que l'Accord de Charlottetown cherchait à maintenir dans tous ses éléments anachroniques essentiels. Il a aussi publié et distribué des textes théoriques importants sur l'histoire de la nation et le pouvoir politique, ainsi que sur une définition moderne des droits et la distinction entre citoyenneté et nationalité.

Campagne nationale pour une constitution moderne et le renouveau démocratique -- Septembre 1994

En septembre 1994, le PMLQ a lancé une campagne nationale pour une constitution moderne et le renouveau démocratique avec une série de conférences sur l'avenir du Québec. Cette campagne avait aussi pour but de ne pas permettre que le discours politique soit désinformé par le faux discours des fédéralistes sur l'« unité nationale ». Le PMLQ a jugé que la question d'investir le peuple du pouvoir de décider était plus que jamais à l'ordre du jour. La campagne avait pour mot d'ordre : « Pour un État souverain et indépendant du Québec ».

Référendum sur la souveraineté du Québec en 1995

Le PMLQ a participé activement à la campagne référendaire dès son lancement en septembre, avec comme mot d'ordre : « Pour un oui du peuple ! » Le Parti juge qu'il a joué un rôle important dans la formation des comités pour le oui et tenu des conférences dans plusieurs universités, cégeps et villes pour encourager tout le monde à participer à la campagne référendaire du côté du Oui.

Avant la campagne, le PMLQ a organisé une vaste consultation interne et externe sur la position à défendre à la lumière de la question référendaire et a présenté un mémoire à la Commission sur l'avenir du Québec en février 1995.

Le PMLQ déclarait au sujet du référendum :

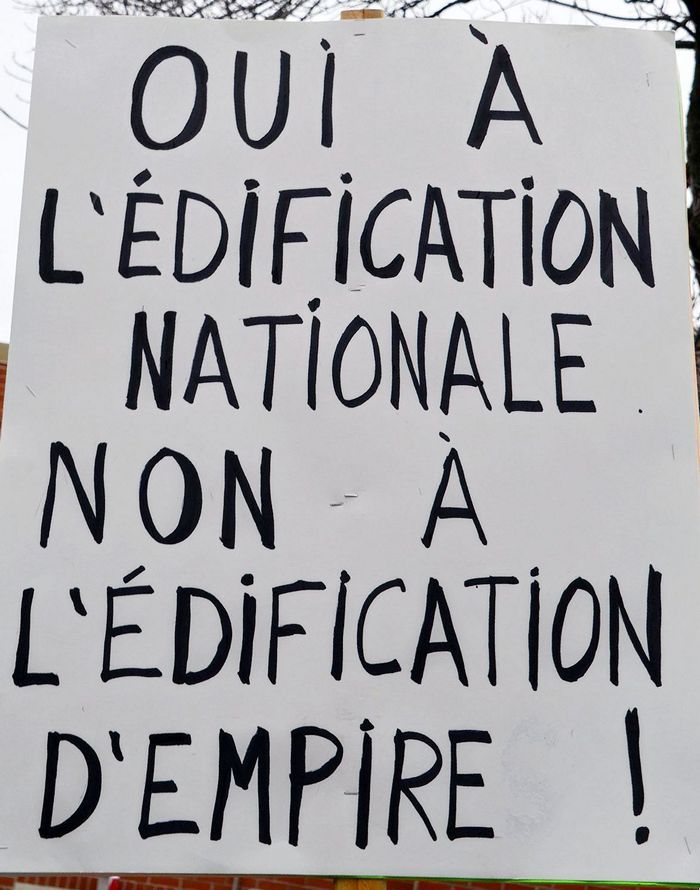

« Une occasion inouïe s'offre à la classe ouvrière du Québec de diriger le projet d'édification nationale de sorte à mener à la fondation d'un État au Québec qui suit son propre modèle. [...]

« Dans l'édification nationale, nous devons bien prendre garde de ne pas partir de l'appartenance ethnique, comme l'ont fait les Britanniques avec l'AANB.[5] Nous devons au contraire partir d'une définition moderne selon laquelle un corps politique moderne est établi qui reconnaît les droits collectifs de tous au Québec et reconnaît le peuple comme étant souverain. »[6]

Nous proposions que le préambule de la Constitution de la République du Québec se lise en partie comme suit :

« Nous, le peuple du Québec, investis de notre droit inaliénable d'être un peuple souverain et exerçant nos droits collectifs sans distinction de langue, de religion, d'idéologie et de convictions politiques concernant les valeurs fondamentales et les grands objectifs sociaux, et sans autres considérations telles la couleur de la peau, l'origine nationale, le sexe, le style de vie, les capacités, la richesse et la position sociale, déclarons par la présente la formation de la République du Québec, un État-nation moderne et un corps politique moderne dans lequel toutes les citoyennes et tous les citoyens jouiront des mêmes droits et auront les mêmes devoirs et dans lequel tous les droits de minorité fondés sur une réalité objective concrète seront reconnus comme étant inviolables et inaliénables.

« Dans cet État-nation moderne et ce corps politique moderne, nos droits collectifs seront suprêmes, et les droits de l'individu seront protégés par l'adoption de lois qui verront à les harmoniser avec le bien-être général de la société.

« Dans cet État-nation moderne et ce corps politique moderne, le peuple est souverain : c'est lui qui décide de la loi fondamentale et se gouverne, comme nous l'avons fait avec le référendum, c'est-à-dire en exprimant notre volonté collective d'établir un État-nation moderne et un corps politique moderne.

Conférences sur l'avenir du Québec en 1998

En 1998, le PMLQ a organisé une série de conférences sur l'avenir du Québec avec comme but d'organiser les travailleurs et la jeunesse pour prendre la question nationale en main. Les conférences avaient comme thème : « Pour que la classe ouvrière devienne la nation et investisse le peuple du pouvoir souverain ». L'enjeu principal était de ne pas laisser passer la propagande qui disait que l'économie exigeait une intégration aux marchés mondiaux et l'abandon du principe de souveraineté de l'État-nation.

« Aujourd'hui, le problème de l'édification nationale concerne tous les peuples du monde. L'offensive néolibérale qui dilapide les ressources des nations, surtout leurs ressources humaines et naturelles, pour rendre les monopoles concurrentiels sur les marchés mondiaux, a inscrit cette question au programme des peuples du monde. C'est une question urgente. On ne peut pas ignorer le problème en rangeant tout ce qui touche à l'édification nationale dans la catégorie 'séparatisme'contre ‘fédéralisme', comme le font les libéraux fédéraux et leurs amis. Que le Québec opte ou non pour l'indépendance, l'approche qu'on prend face à l'édification nationale déterminera l'avenir du Québec. Aujourd'hui, les intérêts de la bourgeoisie ne s'identifient pas à ceux de la nation. Les intérêts de la bourgeoisie signifient la mise à l'encan de toutes les ressources de la nation, en utilisant le pouvoir d'État pour s'approprier tout le produit social créé par la classe ouvrière et le remettre à ceux qui l'investissent pour réaliser le profit maximum. C'est pourquoi il appartient à la classe ouvrière de se constituer en la nation et d'engager la société sur la voie du progrès. »[8]

Opposition à la loi sur la « clarté référendaire » de 1998

Quand, précisément dans le contexte de

faire des monopoles canadiens des « numéros

uns » dans le monde, le Parti libéral de Jean

Chrétien a tenté d'en finir « une fois pour

toutes » avec la question nationale au Canada en adoptant

une loi sur la « clarté

référendaire » qui dictait les conditions de

l'État canadien pour la

tenue d'un référendum au Québec, le PMLQ a

participé à la campagne d'opposition. Il a publié

le document « Le renvoi à la Cour suprême sur la

souveraineté du Québec » en

février 1998 qui aborde le problème sous tous ses

angles.

La motion sur la nation

québécoise de Stephen Harper

de novembre 2006

Suite au scandale des commandites et à la défaite du Parti libéral du Canada au Québec, la guerre a encore une fois éclaté entre les partis politiques des riches pour la conquête de l'électorat québécois. Bien qu'ils refusent toute discussion sur le besoin de renouveler les arrangements qui sont à l'origine de la fédération canadienne et bien qu'ils aient choisi de ne pas donner suite au rejet de l'Accord de Charlottetown, ils sont maintenant forcés de prétendre qu'ils ont un plan pour régler le problème. La raison est simple : tant que la question du Québec n'est pas réglée, aucun parti politique ne pourra prétendre « gouverner le Canada d'un océan à l'autre ».

Le premier ministre Stephen Harper et le gouvernement conservateur sont entrés dans la danse en novembre 2006 en déposant une résolution à la Chambre des Communes stipulant que « les Québécois et Québécoises forment une nation au sein d'un Canada uni ». La motion adoptée déjouait une stratégie de longue date du Bloc Québécois de présenter des résolutions pour que le Parlement canadien reconnaisse la nation du Québec.

La motion de Harper ne visait pas à reconnaître le droit à l'autodétermination du Québec ou quelques droits que ce soit émanant du fait que la nation du Québec est une nation à part entière. Premièrement, la motion n'accorde aucun pouvoir à la nation que le parlement dit reconnaître. Le Québec est une nation dans la mesure où il « forme une nation au sein du Canada uni », précise-t-elle. D'autre part, ce qui est autant condamnable, la motion Harper essaie encore une fois d'établir la nation du Québec sur une base ethnique, avec l'objectif délibéré de créer la division au Québec. Ainsi, dans la version anglaise de la résolution on peut lire que « the Québécois form a nation within a united Canada », ce qui révèle son intention de faire du trouble en refusant de reconnaître que tous les Québécois font partie de la nation du Québec pour nier son droit à l'autodétermination.

Le lieutenant de Stephen Harper au Québec, Lawrence Cannon, a donné plus tard l'interprétation de la motion en déclarant à des journalistes qui lui demandaient si le terme Québécois incluait tous les résidents du Québec quel que soit leur origine : « Non. Il y a 400 ans, lorsque Champlain est débarqué sur les rives de la ville de Québec, il parlait bien sûr des Canadiens. Et à mesure que le débat a évolué, on a parlé des Canadiens français et, au Québec, on parle des Québécois maintenant qui occupent cette terre-là, l'Amérique. » Cela signifie que les conservateurs veulent perpétuer les divisions sur la base ethnoculturelle en bloquant la définition moderne de la nation et les droits qui en découle. C'était à dessein, cela pourrait lui servir à promouvoir la partition d'un Québec souverain.

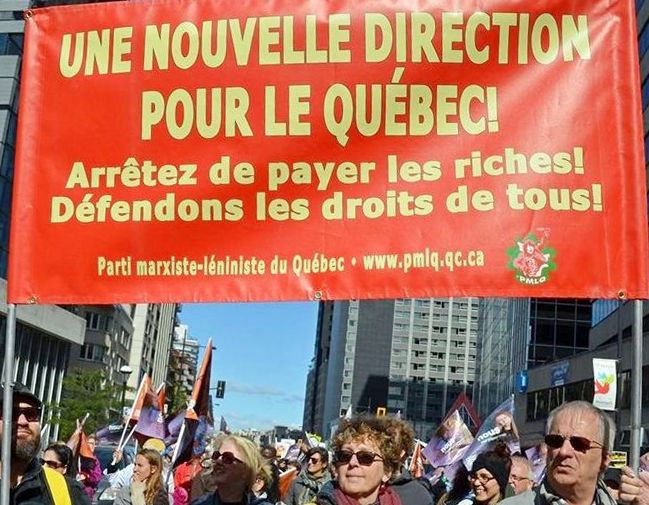

Le PMLQ fait des tournées à travers le Québec pour s'assurer que les intérêts du Québec soient défendus contre les mesures prises surtout par le gouvernement Harper qui brade les ressources naturelles du Canada et intègre les forces armées canadiennes aux guerres d'agression américaines.

Un des projets spécifiques sur lequel le PMLQ revient constamment est l'étude de l'expérience des patriotes de 1837-1838 et la popularisation de l'histoire du Québec du point de vue du peuple, non pas des Britanniques ou de l'État fédéral. Le Parti amène régulièrement des groupes de personnes, surtout parmi les jeunes, à la Maison nationale des patriotes à Saint-Denis pour qu'ils soient inspirés par le rôle que le peuple québécois a joué durant la grande époque des guerres d'indépendance en Amérique au XIXe siècle. C'est aussi pour leur montrer que le choix de République a été supprimé par les Britanniques à l'époque, laissant comme seul choix l'ultramontanisme et le libéralisme, ce qui explique les origines des soi-disant accommodements raisonnables de l'État fédéral au XXe siècle, le siècle dit de Laurier, maintenant en crise.

La position du PMLQ se résume ainsi : le PMLQ juge que la question identitaire du Québec devrait servir à unir le peuple pour ouvrir la voie au progrès de la société.

Pourquoi la classe ouvrière doit constituer la nation

La classe ouvrière doit constituer la nation parce que dans le monde d'aujourd'hui, la bourgeoisie s'affaire à détruire la nation : elle vend les avoirs de la nation et met ses ressources humaines, matérielles et naturelles à la disposition de monopoles rivalisant sur les marchés mondiaux. Les arrangements à la base de l'État-nation du XIXe siècle sont remplacés par des arrangements qui favorisent la réussite des monopoles les plus puissants sur les marchés mondiaux sans égard aux conséquences pour la nation, son économie, son commerce, ses affaires politiques et les droits de ses citoyens et résidents.

En pratique cela veut dire que les grandes décisions concernant l'orientation de son économie sont prises par des intérêts monopolistes privés constitués en autorité publique. Les accords commerciaux conclus sur cette base donnent aux monopoles mondiaux le droit de contester l'autorité publique nationale et de détruire les réseaux nationaux de services publics et de programme sociaux et de subordonner le droit public. Loin de répondre au besoin d'une définition moderne des droits de tous et toutes en cette nouvelle ère qu'entament les sociétés aujourd'hui, les droits sont redéfinis selon le dicton du néolibéralisme qui dit que la société n'est pas responsable du bien-être de ses membres mais doit par contre garantir en tout temps le droit de monopole. D'autre part, le refus du renouveau n'offre aucune alternative que de revenir aux vieux arrangements établissant une hiérarchie de droits en fonction de l'origine nationale, de la race, du sexe et des croyances.

Il n'est pas possible d'établir un État-nation du Québec sans tenir compte de cette réalité contemporaine. La question est simple : si les nouveaux arrangements ne favorisent pas la classe ouvrière et le peuple, qui aura intérêt à les établir et à les défendre ?

Le PMLQ lance l'appel à la classe ouvrière de devenir la nation afin d'ouvrir la voie au progrès de la société. Cela n'est possible que sur la base de définitions modernes et en établissant des arrangements modernes qui investissent le peuple du pouvoir de décider. Ces arrangements ne tomberont pas du ciel. Ils s'établissent dans le cours de la lutte pour affirmer les droits humains du peuple et les droits politiques, nationaux, économiques, sociaux et culturels qui en découlent.

La classe ouvrière doit diriger pour garantir que l'avenir du Québec ne soit pas façonné par les intérêts monopolistes privés mondiaux qui mènent le monde à la guerre et à la catastrophe économique et humanitaire.

Pour une union libre et égale des peuples

souverains du Québec,

du Canada et des Premières Nations.

En raison de sa conception du monde fondamentale, la classe ouvrière ne s'arrête pas à l'indépendance. Elle veut aller plus loin et établir une union libre et égale entre les peuples souverains du Québec, du Canada et des Premières Nations. Il ne peut y avoir d'union libre et égale sans l'indépendance. En d'autres mots, la classe ouvrière n'est pas bornée. Elle ne considère pas ses intérêts comme étant séparés des intérêts des travailleurs du monde entier ou comme étant en opposition à ces intérêts.

Le PMLQ est d'avis qu'une très grande occasion s'offre à la classe ouvrière de montrer qu'elle est capable de résoudre les problèmes contemporains de façon avant-gardiste. Loin d'être paralysés par l'hésitation qui caractérise les élites dominantes et les partis politiques qui défendent des intérêts privés, les travailleurs doivent se placer à l'avant-garde de la société pour le renouveau démocratique et l'exercice du pouvoir par le peuple. Ils doivent appeler l'ensemble du peuple à dire oui à l'autodétermination et oui à une union libre et égale des peuples souverains du Québec, du Canada et des nations autochtones.

Notes

1. Mémoire du Conseil national du PMLQ, 2 novembre 1990

4. Conseil national du PMLQ, mars 1992

5. La conception ou la façon de penser et d'agir des patriotes était de considérer comme étant canadien quiconque combattait l'occupation, la domination et l'oppression de notre peuple et de notre pays par l'empire britannique. Il n'y avait pas dans la réalité de ces années de 1834 à 1840 des « Canadiens-français » et des « Canadiens-anglais », si ce n'est que dans la bouche et les écrits des Molson, McGill, Moffatt et consorts. Les membres de l'oligarchie économique, les monopolistes d'alors, soit les Molson, les McGill, les Moffatt, avec leurs supporteurs et les administrateurs bureaucrates, organisent des sociétés qui ne sont en rien des sociétés nationales mais qui sont des sociétés qu'ils contrôlent pour diviser la citoyenneté sur la base de l'origine nationale, la langue et les croyances religieuses. Ces sociétés sectaires étaient organisées en opposition directe à notre citoyenneté et à son mouvement et au Parti patriote. C'est pourquoi ils créèrent à l'époque la St. Georges Society, la St. Andrew's Society, la St. Patrick's Society et la German Society. Le 28 janvier 1835, celles-ci étaient regroupées sous l'égide d'une même organisation : l'Association constitutionnelle de Montréal, laquelle mettra en place « une organisation paramilitaire du parti anglais », soit le parti représentant les intérêts de l'empire britannique. Le 16 décembre, cette organisation prend forme sous le nom de British Rifle Corps.

6. Mémoire à la Commission de l'Outaouais sur l'avenir du Québec, 14 février 1995, Hull, Québec

8. Présentation de Christine Dandenault à la Conférence sur l'avenir du Québec, Montréal, 20 juin 1998

Lisez Le

Marxiste-Léniniste

Site web: www.pccml.ca

Courriel: redaction@cpcml.ca

La célébration

de la Fête nationale du peuple du Québec inclut la

célébration des patriotes qui ont lutté pour

l'indépendance face à l'Angleterre au milieu du XIXe

siècle, les Nelson, De Lorimier, Côté,

Chénier, Duvernay, O'Callaghan, et plusieurs autres. Elle inclut

la célébration de tous ceux qui ont épousé

et continuent d'épouser la

cause des patriotes du Québec et en particulier ceux qui sont

résolus à élaborer un projet d'édification

nationale conforme aux exigences de notre temps.

La célébration

de la Fête nationale du peuple du Québec inclut la

célébration des patriotes qui ont lutté pour

l'indépendance face à l'Angleterre au milieu du XIXe

siècle, les Nelson, De Lorimier, Côté,

Chénier, Duvernay, O'Callaghan, et plusieurs autres. Elle inclut

la célébration de tous ceux qui ont épousé

et continuent d'épouser la

cause des patriotes du Québec et en particulier ceux qui sont

résolus à élaborer un projet d'édification

nationale conforme aux exigences de notre temps.

L'essence de la politique c'est

que nous sommes Québécois, et c'est notre façon

d'être Canadiens. Selon le gouvernement, la politique va

être mise en oeuvre en deux étapes. La première

sera une période de « dialogue » avec les

institutions de la société civile au Québec et au

Canada pour promouvoir le « caractère national du

Québec » et la contribution du Québec à

la Confédération canadienne. Cette période de

dialogue serait suivie d'une réouverture des pourparlers

constitutionnels entre le Québec, les provinces et le

gouvernement fédéral en vue de l'adoption des

revendications que le gouvernement du Québec avait

présentées à l'occasion de l'Accord du Lac

Meech.

L'essence de la politique c'est

que nous sommes Québécois, et c'est notre façon

d'être Canadiens. Selon le gouvernement, la politique va

être mise en oeuvre en deux étapes. La première

sera une période de « dialogue » avec les

institutions de la société civile au Québec et au

Canada pour promouvoir le « caractère national du

Québec » et la contribution du Québec à

la Confédération canadienne. Cette période de

dialogue serait suivie d'une réouverture des pourparlers

constitutionnels entre le Québec, les provinces et le

gouvernement fédéral en vue de l'adoption des

revendications que le gouvernement du Québec avait

présentées à l'occasion de l'Accord du Lac

Meech.  Comprenne qui peut ce

charabia sur l'appartenance et l'histoire, et « notre

façon d'être Canadiens », il reste que le

gouvernement du Québec ne traite pas de la question

constitutionnelle sur une nouvelle base historique. Les torts

historiques laissés par la Confédération et la

Constitution doivent être réparés par la

reconnaissance du droit

du Québec à l'autodétermination, par la

reconnaissance des droits ancestraux des peuples autochtones et par des

relations de nation à nations et par l'enchâssement des

droits de citoyenneté sur une base moderne.

Comprenne qui peut ce

charabia sur l'appartenance et l'histoire, et « notre

façon d'être Canadiens », il reste que le

gouvernement du Québec ne traite pas de la question

constitutionnelle sur une nouvelle base historique. Les torts

historiques laissés par la Confédération et la

Constitution doivent être réparés par la

reconnaissance du droit

du Québec à l'autodétermination, par la

reconnaissance des droits ancestraux des peuples autochtones et par des

relations de nation à nations et par l'enchâssement des

droits de citoyenneté sur une base moderne.

L'Accord de Meech proposait cinq

grands amendements à la Constitution. Il s'agissait des cinq

revendications formulées par le premier ministre du

Québec Robert Bourassa comme condition pour l'adhésion du

Québec et un fédéralisme renouvelé. Au lieu

de s'attaquer à la cause fondamentale de la crise

constitutionnelle, au besoin d'affirmer

le droit du peuple québécois à

l'autodétermination, y compris la sécession, et au besoin

d'une fédération qui soit une union volontaire de toutes

ses composantes, l'Accord de Meech déclarait le Québec

« une société distincte ». Il donnait un

veto constitutionnel au Québec, augmentait ses pouvoirs en

matière d'immigration, étendait et

réglementait le droit à une compensation

financière raisonnable pour toute province qui se retirerait de

quelque programme fédéral futur dans un domaine de

juridiction exclusivement provinciale et donnait voix au chapitre aux

provinces dans la nomination des sénateurs et des juges de la

Cour suprême.

L'Accord de Meech proposait cinq

grands amendements à la Constitution. Il s'agissait des cinq

revendications formulées par le premier ministre du

Québec Robert Bourassa comme condition pour l'adhésion du

Québec et un fédéralisme renouvelé. Au lieu

de s'attaquer à la cause fondamentale de la crise

constitutionnelle, au besoin d'affirmer

le droit du peuple québécois à

l'autodétermination, y compris la sécession, et au besoin

d'une fédération qui soit une union volontaire de toutes

ses composantes, l'Accord de Meech déclarait le Québec

« une société distincte ». Il donnait un

veto constitutionnel au Québec, augmentait ses pouvoirs en

matière d'immigration, étendait et

réglementait le droit à une compensation

financière raisonnable pour toute province qui se retirerait de

quelque programme fédéral futur dans un domaine de

juridiction exclusivement provinciale et donnait voix au chapitre aux

provinces dans la nomination des sénateurs et des juges de la

Cour suprême.