|

Numéro 128 - 8 octobre 2016

Défendons les

droits des peuples autochtones!

Des vigiles des Soeurs par l'esprit

affirment que la lutte pour les droits et la justice est indivisible

PDF

Défendons

les

droits

des

peuples

autochtones!

• Des vigiles des Soeurs par

l'esprit affirment que la lutte pour les droits et la justice est

indivisible

• Des actions partout au pays pour

réclamer justice

• Les propos déplacés du premier

ministre sur la reconnaissance et la compréhension

• L'Association des femmes autochtones du

Canada est déçue du peu de progrès de

l'Enquête nationale

L'offensive

néolibérale contre la santé se poursuit

• Les contradictions s'aiguisent entre le

gouvernement fédéral et les provinces

-

Barbara Biley

Plébiscite du 2

octobre en Colombie

• Sur la signification du

vote - Margaret Villamizar

• La manipulation des électeurs est

exposée

• Rencontre des

délégations du Gouvernement national et des FARC-EP

• Qu'est-ce que le Canada manigance en

Colombie?

Défendons les

droits des peuples autochtones!

Des vigiles des Soeurs par l'esprit affirment que la

lutte pour les droits et la justice est indivisible

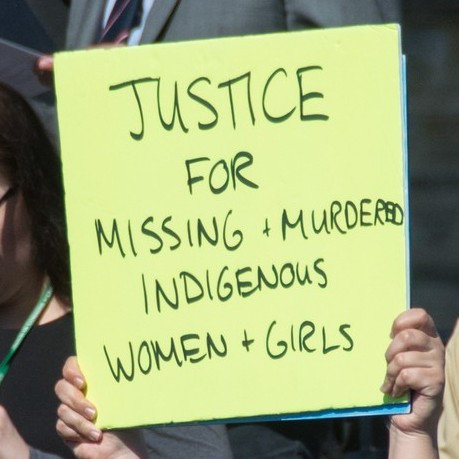

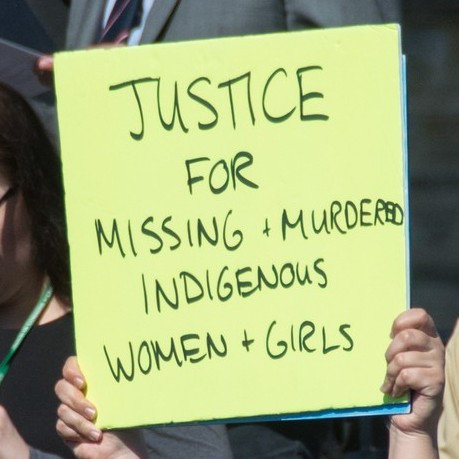

Le 4 octobre était la dixième

journée annuelle de vigiles pour honorer la vie des femmes et

filles autochtones disparues et assassinées et exiger des

mesures immédiates de justice et de prévention. Selon de

récentes estimations de l'Association des femmes autochtones du

Canada (AFAC), le nombre de femmes autochtones disparues et

assassinées au Canada depuis 1980 pourrait maintenant se situer

aux alentours de 4000, soit trois frois plus que ce que

prétendait la GRC en 2014. Cette

année les vigiles, marches et autres événements

tenus dans une centaine de communautés à travers le

Canada avaient lieu dans le

contexte du lancement, le 3 août dernier, de l'Enquête

nationale sur les femmes autochtones assassinées et disparues

que demandent depuis longtemps de nombreuses familles. Ils ont lieu

également dans le contexte où apparaît un sentiment

de déception et

de frustration envers les libéraux de Justin Trudeau que

beaucoup perçoivent maintenant comme

un parti qui a exploité les préoccupations et

revendications des peuples autochtones et leur opposition militante au

gouvernement conservateur de Stephen Harper seulement pour se faire

élire.

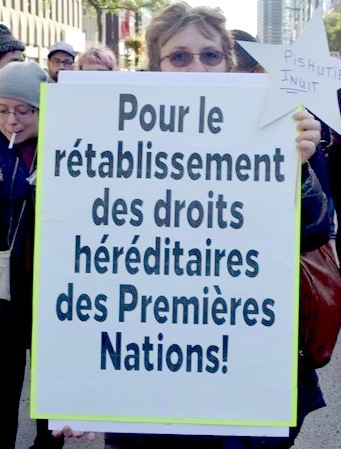

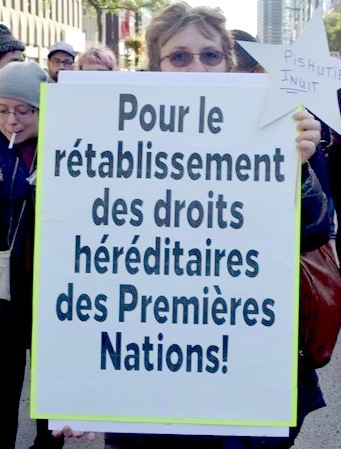

Le gouvernement Trudeau est

arrivé au pouvoir avec la promesse d'agir tout de suite pour

mettre en oeuvre l'ensemble des 94 recommandations de la

Commission de la vérité et réconciliation,

à commencer par l'adhésion à la Déclaration

de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, la promesse de «

renouveler les liens avec les

peuples autochtones et de bâtir une relation de nation à

nation sous le signe de la reconnaissance, des droits, du respect, de

la coopération et du partenariat » et celle

d'éliminer « d'entrée de jeu le plafond

de 2 % sur les programmes destinés aux

Premières Nations ». Près de deux ans

après l'élection, c'est le statu quo sur

tous ces fronts, voire il y a même de nouvelles atteintes aux

droits des autochtones sous l'enseigne du « renouvellement des

relations » avec le gouvernement fédéral.[1] Des décisions concernant le

développement des ressources sur les territoires autochtones

continuent d'être prises par le conseil des

ministres sans le consentement ou même l'avis de leurs habitants.

La relation « renouvelée » ressemble à

un rapport de subordination, à des décisions «

à prendre ou à laisser ». Le gouvernement Trudeau est

arrivé au pouvoir avec la promesse d'agir tout de suite pour

mettre en oeuvre l'ensemble des 94 recommandations de la

Commission de la vérité et réconciliation,

à commencer par l'adhésion à la Déclaration

de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, la promesse de «

renouveler les liens avec les

peuples autochtones et de bâtir une relation de nation à

nation sous le signe de la reconnaissance, des droits, du respect, de

la coopération et du partenariat » et celle

d'éliminer « d'entrée de jeu le plafond

de 2 % sur les programmes destinés aux

Premières Nations ». Près de deux ans

après l'élection, c'est le statu quo sur

tous ces fronts, voire il y a même de nouvelles atteintes aux

droits des autochtones sous l'enseigne du « renouvellement des

relations » avec le gouvernement fédéral.[1] Des décisions concernant le

développement des ressources sur les territoires autochtones

continuent d'être prises par le conseil des

ministres sans le consentement ou même l'avis de leurs habitants.

La relation « renouvelée » ressemble à

un rapport de subordination, à des décisions «

à prendre ou à laisser ».

Beaucoup de familles et d'organisations ont d'ailleurs

profité des événements du 4 octobre pour

exprimer leurs inquiétudes concernant la direction que prend

l'enquête nationale et réitérer le besoin de

s'attaquer aux causes des torts faits aux femmes autochtones en raison

de la préservation des arrangements coloniaux qui sont racistes

à la moelle et qui perpétuent l'injustice. Elles ont

souligné le besoin de

s'attaquer à la racine des torts faits aux femmes autochtones

dans l'État canadien, dans les arrangements coloniaux et dans le

système d'injustice coloniale. Un des messages des familles

était que la lutte pour la justice des femmes disparues et

assassinées et pour affirmer les droits des peuples autochtones

est indivisible. En d'autres mots, la justice et la réparation

pour les femmes autochtones et leurs familles et communautés ne

peuvent être séparées de la reconnaissance

des droits des peuples autochtones. Les familles ont souligné

que le gouvernement libéral de Justin Trudeau ne doit pas se

servir de la cause des femmes autochtones ou de l'enquête

nationale pour des séances de photos tout en continuant de

prendre des décisions unilatérales qui affectent les

peuples autochtones. Elles ont aussi rappelé les

nombreuses solutions et propositions concrètes

présentées par les femmes autochtones au fil des

années et le soutien dont ont besoin les victimes et leurs

familles et que le gouvernement n'a aucune raison légitime de ne

pas agir sur ces questions.

À Ottawa, les

événements ont commencé par une conférence

de presse des Familles des Soeurs par l'esprit, suivie d'une vigile sur

la colline du Parlement et d'un festin pour les familles des femmes

disparues ou assassinées. On a

également rendu un émouvant hommage à Annie

Pootoogook, une artiste

inuite connue décédée dans des circonstances

suspectes à Ottawa le 19 septembre. Les parents et amis

d'Annie ont dénoncé le racisme de l'enquête de la

police qui

prétend que sa mort n'a rien de suspect alors qu'un des

officiers a été pris à afficher des commentaires

racistes à son sujet sur Internet. Le premier ministre Trudeau

et trois

de ses ministres ont également pris la parole à la

vigile. Ils sont arrivés après

que les autres orateurs aient terminé et n'ont donc tenu compte

d'aucune des questions soulevées par les familles. Beaucoup de

participants ont noté que leurs discours en l'air confirment ce

que les familles craignaient: des discours pour cacher l'absence

d'action. À Ottawa, les

événements ont commencé par une conférence

de presse des Familles des Soeurs par l'esprit, suivie d'une vigile sur

la colline du Parlement et d'un festin pour les familles des femmes

disparues ou assassinées. On a

également rendu un émouvant hommage à Annie

Pootoogook, une artiste

inuite connue décédée dans des circonstances

suspectes à Ottawa le 19 septembre. Les parents et amis

d'Annie ont dénoncé le racisme de l'enquête de la

police qui

prétend que sa mort n'a rien de suspect alors qu'un des

officiers a été pris à afficher des commentaires

racistes à son sujet sur Internet. Le premier ministre Trudeau

et trois

de ses ministres ont également pris la parole à la

vigile. Ils sont arrivés après

que les autres orateurs aient terminé et n'ont donc tenu compte

d'aucune des questions soulevées par les familles. Beaucoup de

participants ont noté que leurs discours en l'air confirment ce

que les familles craignaient: des discours pour cacher l'absence

d'action.

À la

conférence de presse, Bridget Tolley de la première

nation algonquine Kitigan Zibi, dont la mère Gladys Tolley a

été tuée par un policier dans un délit de

fuite, a exprimé l'inquiétude partagée par

beaucoup de familles du fait que le rôle de la police soit exclu

des

termes de référence officiels de l'enquête. Elle a

rappelé que les policiers ont

blâmé sa mère en disant qu'elle était ivre

au moment de l'incident. Bridget a demandé la tenue d'une

enquête indépendante et a dit regretter que

l'enquête nationale ne se penchera pas sur les autres cas que les

familles porteront à son attention. « Ce n'est pas juste

que l'enquête transmette l'information que nous lui donnons

à ceux contre qui les

plaintes sont portées, la police, a-t-elle ajouté. Nous

avons demandé de l'aide quand les femmes ont été

portées disparues, nous avons demandé de l'aide pour les

familles, mais nos demandes sont restées sans réponse. Je

viens ici depuis 15 ans et rien n'a changé. En fait, je

crois que les choses ont empiré. Mais nous voulons la justice.

Nous

ne voulons plus être ici à chaque année. Nous ne

devrions pas être forcées de supplier pour obtenir

justice. Nos familles méritent justice, nos proches

méritent justice. » À la

conférence de presse, Bridget Tolley de la première

nation algonquine Kitigan Zibi, dont la mère Gladys Tolley a

été tuée par un policier dans un délit de

fuite, a exprimé l'inquiétude partagée par

beaucoup de familles du fait que le rôle de la police soit exclu

des

termes de référence officiels de l'enquête. Elle a

rappelé que les policiers ont

blâmé sa mère en disant qu'elle était ivre

au moment de l'incident. Bridget a demandé la tenue d'une

enquête indépendante et a dit regretter que

l'enquête nationale ne se penchera pas sur les autres cas que les

familles porteront à son attention. « Ce n'est pas juste

que l'enquête transmette l'information que nous lui donnons

à ceux contre qui les

plaintes sont portées, la police, a-t-elle ajouté. Nous

avons demandé de l'aide quand les femmes ont été

portées disparues, nous avons demandé de l'aide pour les

familles, mais nos demandes sont restées sans réponse. Je

viens ici depuis 15 ans et rien n'a changé. En fait, je

crois que les choses ont empiré. Mais nous voulons la justice.

Nous

ne voulons plus être ici à chaque année. Nous ne

devrions pas être forcées de supplier pour obtenir

justice. Nos familles méritent justice, nos proches

méritent justice. »

Beverly Jacobs, une Mohawk

des Six Nations de la rivière Grand et ancienne

présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada

(AFAC), a parlé de la signification de la terre et du pouvoir

décisionnel concernant la terre en rapport avec l'injustice

coloniale qui se poursuit dans la vie des femmes autochtones. Sa

cousine a été

portée disparue et a été tuée en 2008.

« J'ai un message pour monsieur Trudeau. J'ai un message pour

Carolyn Bennett : vous devez répondre aux interrogations

sur les questions territoriales, a-t-elle dit. Ils doivent comprendre

le rapport direct entre nos femmes et la terre, ils doivent comprendre

que ce sont nos femmes qui sont aux

premiers rangs et qui font tout le travail. Ce sont elles qui sont

ciblées. Nos femmes sont ciblées parce que ce sont elles

qui portent la nation. Nous sommes encore un État colonial, nous

sommes encore un État policier, alors pour ce qui est de la

‘réconciliation', il faut une vraie

réconciliation. » Beverly Jacobs, une Mohawk

des Six Nations de la rivière Grand et ancienne

présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada

(AFAC), a parlé de la signification de la terre et du pouvoir

décisionnel concernant la terre en rapport avec l'injustice

coloniale qui se poursuit dans la vie des femmes autochtones. Sa

cousine a été

portée disparue et a été tuée en 2008.

« J'ai un message pour monsieur Trudeau. J'ai un message pour

Carolyn Bennett : vous devez répondre aux interrogations

sur les questions territoriales, a-t-elle dit. Ils doivent comprendre

le rapport direct entre nos femmes et la terre, ils doivent comprendre

que ce sont nos femmes qui sont aux

premiers rangs et qui font tout le travail. Ce sont elles qui sont

ciblées. Nos femmes sont ciblées parce que ce sont elles

qui portent la nation. Nous sommes encore un État colonial, nous

sommes encore un État policier, alors pour ce qui est de la

‘réconciliation', il faut une vraie

réconciliation. »

Elle a poursuivi : « Nous faisons tout le

travail. Alors que fait le gouvernement ? J'ai répondu aux

excuses de monsieur Harper concernant les écoles

résidentielles et ma réponse était : que

faites-vous pour nous aider ? Vous pouvez présenter toutes

les excuses que vous voulez, mais ce sont les actes qui comptent. Et

c'est la même chose pour Trudeau. Il est le chef du gouvernement

qui approuve les permis d'exploitation minière. Alors c'est

très important que nous comprenions ce rapport direct et les

raisons pour lesquelles nos femmes sont assassinées et

disparues. » Elle a rappelé que les familles «

ont une compréhension commune du tableau

d'ensemble des femmes autochtones disparues et assassinées, et

c'est la colonisation, c'est l'impact de la colonisation et le

traumatisme historique, il faut le reconnaître. »

La vigile a

été ouverte par un discours et un chant honorifique de

Jocelyn Wabano-Iahtail, une membre de la nation crie d'Attawapiskat qui

vit maintenant à Ottawa et qui est bien connue pour ses

interventions à la défense de bonnes causes. Elle

a dit que le gouvernement ne peut pas parler de relations de nation

à nation pour ensuite

conclure des accords à l'insu de tout le monde et qu'elle et les

autres victimes, familles et communautés sont résolues

à prendre les choses en

main et à se représenter elles-mêmes. Elle a

réitéré que l'enquête sur les femmes

disparues et assassinées doit être holistique et

basée sur les pratiques autochtones. « Le Canada se vante

d'être le meilleur pays au monde, a-t-elle dit,

et pourtant les femmes autochtones du Canada vivent cette

brutalité. Nous demandons de ne pas être

déplacées physiquement, mentalement,

émotionnellement, spirituellement. » Jocelyn a

également pris part au dévoilement du Monument des robes

rouges pour rendre hommage à sa fille, Nitayheh, qu'elle a

perdue le 13

novembre 2001. La vigile a

été ouverte par un discours et un chant honorifique de

Jocelyn Wabano-Iahtail, une membre de la nation crie d'Attawapiskat qui

vit maintenant à Ottawa et qui est bien connue pour ses

interventions à la défense de bonnes causes. Elle

a dit que le gouvernement ne peut pas parler de relations de nation

à nation pour ensuite

conclure des accords à l'insu de tout le monde et qu'elle et les

autres victimes, familles et communautés sont résolues

à prendre les choses en

main et à se représenter elles-mêmes. Elle a

réitéré que l'enquête sur les femmes

disparues et assassinées doit être holistique et

basée sur les pratiques autochtones. « Le Canada se vante

d'être le meilleur pays au monde, a-t-elle dit,

et pourtant les femmes autochtones du Canada vivent cette

brutalité. Nous demandons de ne pas être

déplacées physiquement, mentalement,

émotionnellement, spirituellement. » Jocelyn a

également pris part au dévoilement du Monument des robes

rouges pour rendre hommage à sa fille, Nitayheh, qu'elle a

perdue le 13

novembre 2001.

Laurie Odjick, dont la fille Maisy et son amie Shannon

Alexander, de Maniwaki, Québec, ont été

portées disparues en septembre 2008, a

déploré que « le gouvernement se serve de

l'enquête nationale pour balayer de côté les

préoccupations des familles. Nous n'avons pas eu de

résolution de deuil et certaines d'entre nous n'en auront

jamais. J'aimerais demander aux gens qui siègent dans cet

immeuble derrière moi ce qu'ils feraient si c'était leur

fille ? Pensez-vous que vous auriez assez fait ? Nous donner

une enquête pour nous faire taire ? », a-t-elle

demandé.

« Pourtant ils nous

font revivre le traumatisme en nous traînant dans ce cauchemar.

Et moi j'en ai assez. J'en ai assez d'entendre nos dirigeants dire

qu'ils sont avec nous mais quand nous allons frapper à leurs

portes, ils ne répondent pas. Ils sont là pour la

séance de photos. Et j'en ai assez, je veux la justice pour ma

fille et pour Shannon, pour

toutes ces femmes : nos soeurs, nos enfants, nos tantes, nos

grand-mères, nos proches. C'est nous qui vivons le cauchemar,

pas eux, et ils doivent le comprendre. Ils nous font des promesses

mais, vous savez, nous n'avons rien reçu jusqu'à

présent. Rien de cette enquête. Ils vont prendre plusieurs

années à préparer un rapport alors que tant de

rapports ont déjà été

présentés », a dit Laurie. « Pourtant ils nous

font revivre le traumatisme en nous traînant dans ce cauchemar.

Et moi j'en ai assez. J'en ai assez d'entendre nos dirigeants dire

qu'ils sont avec nous mais quand nous allons frapper à leurs

portes, ils ne répondent pas. Ils sont là pour la

séance de photos. Et j'en ai assez, je veux la justice pour ma

fille et pour Shannon, pour

toutes ces femmes : nos soeurs, nos enfants, nos tantes, nos

grand-mères, nos proches. C'est nous qui vivons le cauchemar,

pas eux, et ils doivent le comprendre. Ils nous font des promesses

mais, vous savez, nous n'avons rien reçu jusqu'à

présent. Rien de cette enquête. Ils vont prendre plusieurs

années à préparer un rapport alors que tant de

rapports ont déjà été

présentés », a dit Laurie.

Elle a conclu en disant : « Je me suis

toujours exprimée clairement, j'ai toujours été

méfiante à propos de l'enquête. Je soutiens les

familles qui en veulent une, des familles qui sont méfiantes

comme moi. J'ai peur que mes soeurs soient meurtries encore une fois

par de fausses promesses. Où est l'aide pour nos familles, pour

les

traitements, pour les traumatismes, pour les dépendances qui

viennent avec tout cela ? L'aide dont nous avons besoin, il n'y en

a pas, je ne la vois pas. Encore une fois, j'aimerais demander à

ceux qui sont à la Chambre des Promesses rompues derrière

moi, que feriez-vous si c'était votre fille, votre enfant ?

Que

demanderiez-vous ? Car moi je vais revenir, année

après année. Je vais continuer de dire ce que j'ai

à dire. Ma force vient de ces familles. Nous sommes ici ensemble

et nous sommes plus fortes que cette chambre derrière

moi. »

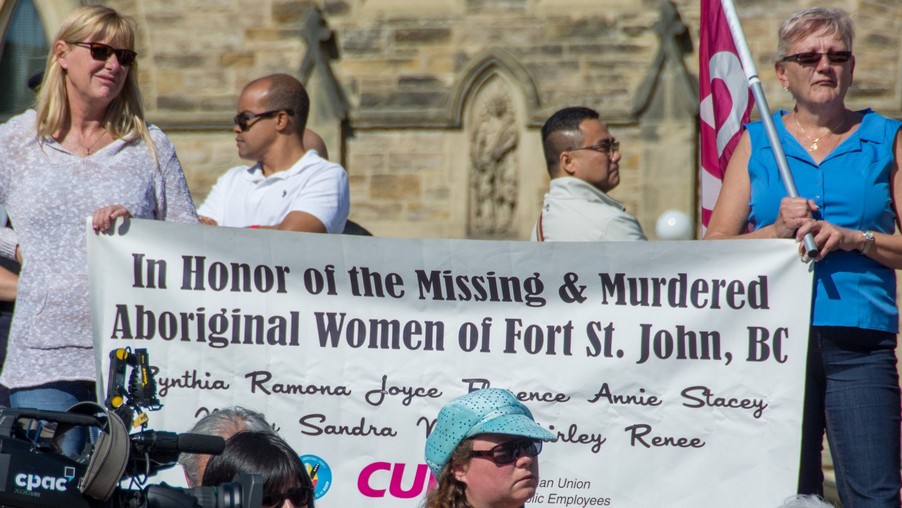

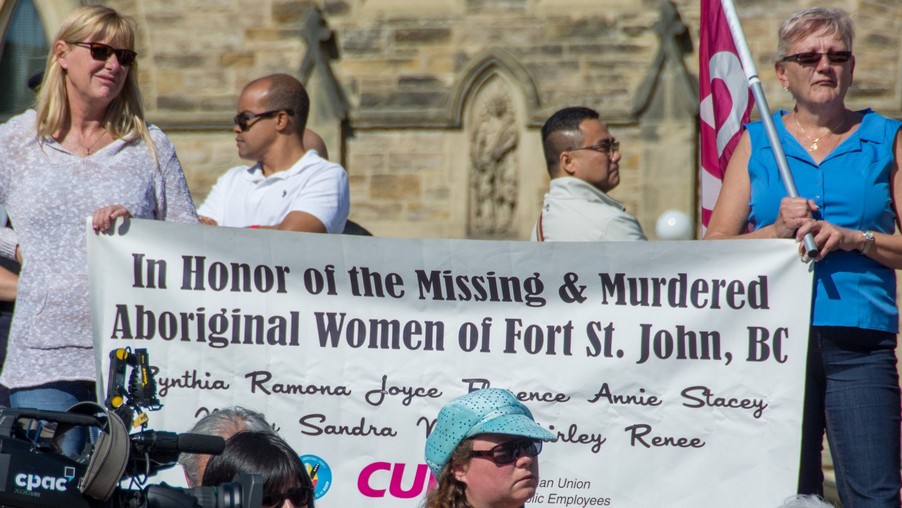

Connie Greyeyes, qui est venue de Fort St. John, en

Colombie-Britannique, pour prendre part à la vigile, a

expliqué le rapport entre les crimes contre les femmes

autochtones et les décisions du conseil des ministre sans le

consentement du peuple. Connie est bénévole à la

Women's Resource Society de Fort St. John et elle a fondé le

groupe de

soutien des femmes Warriors pour les familles des femmes autochtones

disparues et assassinées. Elle a parlé du meurtre de sa

cousine, Joyce Cardinal, en 1993. Parlant du premier ministre,

elle a dit : « Malheureusement, la personne à qui

j'aurais voulu adresser le message des gens du nord de la

Colombie-Britannique n'est pas

ici. »

« Ils doivent comprendre que nous vivons dans une

communauté où il y a beaucoup d'exploitation des

ressources, a poursuivi Connie. Et je ne crois pas que ce soit une

coïncidence qu'avec cette immense exploitation des ressources

à Fort St. John, Colombie-Britannique, il y ait toute cette

violence envers les femmes et les filles autochtones.

Comme le disait Laurie, ils ont annoncé l'enquête mais que

vont-ils faire maintenant ? Pourquoi ne contactent-ils pas les

familles, les gens qui sont aux premières lignes, qui se

battent ? Ce sont des paroles en l'air. Ça ressemble

à des paroles en l'air. Ils parlent d'honorer et

d'établir un nouveau rapport avec les peuples autochtones du

Canada. Et pourtant ce gouvernement vient d'autoriser d'autres permis

pour la construction d'un barrage dans notre région, le barrage

Site C.

« Mon amie Helen Knott a mentionné que

leur réconciliation ressemble beaucoup à de la

colonisation. Des promesses sans lendemain, la promesse qu'ils vont

‘travailler avec nous'. Comment pouvons-nous nous attendre à ce

que la population générale nous respecte et nous traite

en égaux si le gouvernement ne le fait pas ? Nous sommes

revenues si souvent sur ces escaliers pour parler de Molly [Apsassin],

de Florence [McLeod] et de René [Gunning]. Combien

d'années encore faudra-t-il revenir ici et les supplier qu'ils

nous écoutent ? Pour obtenir justice pour nos femmes et nos

filles ? Comme le disait Laurie, nous allons continuer de venir et

d'exiger des comptes,

d'élever la voix, de leur dire que c'est assez. Nous avons

besoin de gestes, pas de séances de photos. Parce que quand vous

approuvez des projets comme le barrage Site C dans ma région,

vous approuvez la violence envers nos femmes autochtones de la

région de Peace. C'est ce que vous approuvez. Vous ne pouvez pas

blâmer le gouvernement

précédent pour ce que vous faites

aujourd'hui. »

LML salue les familles et les Soeurs par

l'esprit qui ont averti le gouvernement libéral de Justin

Trudeau qu'elles ne seront pas réduites au silence et

n'accepteront pas que les choses continuent comme si de rien

n'était. Le gouvernement libéral et les

intérêts qu'il représente ne réussiront pas

à berner les peuples autochtones sur ce que

veut dire réconciliation, reconnaissance des droits et relation

de nation à nation. LML appelle les Canadiens à

soutenir la revendication des peuples autochtones à la

reconnaissance de leurs droits et de leur souveraineté.

Note

1. Voir «

Les consultations bidons du gouvernement

fédéral », LML , 20

septembre 2016

Des actions partout au pays pour

réclamer justice

Les propos déplacés du premier ministre

sur la reconnaissance et la compréhension

Vers la fin de la vigile des Familles des Soeurs par

l'esprit sur la colline du Parlement le 4 octobre, le premier

ministre Justin Trudeau est arrivé avec son entourage de

ministres pour s'adresser à la foule. L'essentiel de ses propos

est capté dans cette phrase: « Nous avons tous

beaucoup de travail

à faire », comme s'il laissait entendre que lui fait sa

part

mais que les autres, les peuples autochtones comme le reste des

Canadiens, doivent faire la leur. Il

laisse entendre que si les gens ne renoncent pas à leurs droits

et à leur position indépendante et ne se joignent pas

à son « nous », alors ils font partie du

problème plutôt que de la solution et sont la raison pour

laquelle les choses n'avancent pas. La foule ne semble pas avoir

très apprécié les propos du premier ministre qui

n'ont d'ailleurs pas été rendus publics, ni par son

cabinet, ni par les agences et ministères.

Le premier ministre a

commencé en contredisant les intervenantes avant lui qui avaient

exprimé leur dégoût de devoir revenir devant le

parlement chaque année comme elles le font depuis dix ans alors

que les

femmes et filles continuent de subir les mêmes torts parce que le

gouvernement fédéral ne prend pas les mesures

nécessaires pour que justice soit faite. Il a dit: « Je

dois

d'abord dire que je ne suis pas d'accord avec plusieurs des

intervenantes qui m'ont précédé. J'espère,

moi, que nous allons continuer de nous réunir sur ces escaliers

tant que le Parlement derrière moi sera là, pendant de

nombreuses années, de

nombreux siècles encore, pour nous remémorer les

merveilleuses

femmes, les soeurs, qui nous ont été enlevées,

pour

nous rappeler que nous n'avons pas été capables de les

protéger. » Continuant de faire la sourde oreille aux

demandes que justice soit faite dans les faits, pas en paroles, le

premier ministre a

ensuite dit « espérer » que dans les

années qui viennent « nous allons pouvoir le faire comme

une commémoration de choses passées et non plus comme

l'expression d'une

tragédie nationale qui perdure. » Le premier ministre a

commencé en contredisant les intervenantes avant lui qui avaient

exprimé leur dégoût de devoir revenir devant le

parlement chaque année comme elles le font depuis dix ans alors

que les

femmes et filles continuent de subir les mêmes torts parce que le

gouvernement fédéral ne prend pas les mesures

nécessaires pour que justice soit faite. Il a dit: « Je

dois

d'abord dire que je ne suis pas d'accord avec plusieurs des

intervenantes qui m'ont précédé. J'espère,

moi, que nous allons continuer de nous réunir sur ces escaliers

tant que le Parlement derrière moi sera là, pendant de

nombreuses années, de

nombreux siècles encore, pour nous remémorer les

merveilleuses

femmes, les soeurs, qui nous ont été enlevées,

pour

nous rappeler que nous n'avons pas été capables de les

protéger. » Continuant de faire la sourde oreille aux

demandes que justice soit faite dans les faits, pas en paroles, le

premier ministre a

ensuite dit « espérer » que dans les

années qui viennent « nous allons pouvoir le faire comme

une commémoration de choses passées et non plus comme

l'expression d'une

tragédie nationale qui perdure. »

Il a dit

que, dans le passé, le Parlement et ses députés

« ont échoué à défendre les valeurs

et les principes que nous devions défendre, que nous avons

spécifiquement manqué à nos devoirs envers les

femmes autochtones disparues ou assassinées et d'autres, et que

nous n'avons pas su défendre l'esprit, l'intention des rapports

originaux entre

les peuples autochtones et ceux qui sont arrivés sur ce

continent ». Il n'a pas précisé quel

était cet « esprit et intention originale » des

rapports en question mais il n'y a rien dans le passé qui

ressemble à des rapports modernes basés sur

l'élimination de l'injustice coloniale et la reconnaissance des

droits, rien qui ressemble à une union

égale entre les nations enchâssées dans une

constitution moderne. L'échec à respecter « les

rapports originaux », a-t-il dit, « n'est pas quelque

chose que nous allons pouvoir changer du jour au lendemain, ou dans une

semaine, ni même un mois ou une année. Nous allons devoir

nous engager à y travailler à tous les jours, à

réparer, à

améliorer, à bâtir la confiance brisée,

à redonner l'espoir. Ce n'est pas quelque chose qu'un premier

ministre ou un gouvernement peut faire tout seul. »

Le premier ministre a continué de parler de ces

«

rapports originaux » inventés en laissant entendre

qu'il est trop tôt pour s'attendre à ce que ces rapports

soient rétablis, son gouvernement étant au pouvoir depuis

moins d'un an, mais il a rassuré les participants que

«nous» allons «y travailler à tous les

jours». Il a encore une fois fait la sourde oreille à la

demande de justice dans les faits en disant que c'est un

«problème d'attitude» que nous avons tous en commun.

« Tous ceux et celles qui vivent

dans ce pays aujourd'hui partagent la responsabilité d'honorer

ceux et celles qui ont toujours vécu ici, qui nous ont

accueillis, qui nous ont aidés à passer les premiers

longs hivers, et qui beaucoup trop souvent ont reçu en retour la

négligence,

l'indifférence et la colère», a-t-il dit. Faisant

référence au Parlement canadien, qui est en fait le

symbole de la Loi sur les Indiens,

une

loi

raciste,

et

de

toutes

les

décisions

qui

ont mené

à la dépossession des peuples autochtones passés

et présents, Justin Trudeau a parlé d'une abstraction sur

laquelle aucun groupe d'intérêt spécial n'a de

contrôle. Il a dit: «Cet

édifice est une représentation de ce pays et continue

d'être une représentation de nos échecs à

gouverner véritablement et sincèrement pour tous ceux et

celles qui partagent ce territoire. Et je comprends l'impatience, les

frustrations. Je les partage. Nous avons tous beaucoup de travail

à faire. »

Prétendant partager les frustrations de ceux

pour qui le gouvernement ne gouverne pas « véritablement

et sincèrement », Justin Trudeau a

déclaré que « nous devons

tous » voir à ce qu'il le fasse. Il rappelle que le

gouvernement a lancé une enquête nationale et qu'il y a

« beaucoup beaucoup plus à faire pour mettre fin au cycle

de violence, de

pauvreté, de manque d'espoir qui est la réalité

pour de trop nombreux Canadiens autochtones ». On a senti

que ses

supplications que tous comprennent et pardonnent au gouvernement son

inaction ont commencé commençait à

créer l'impatience dans la foule. Il a

dit: « Je

suis ici pour dire que nous allons continuer de travailler fort et

d'essayer de travailler encore plus fort. Nous allons continuer

d'écouter et d'entendre les frustrations, la colère, les

inquiétudes, mais aussi les offres d'aide et de partenariat, la

reconnaissance que nous avons tous beaucoup à faire pour changer

la situation que nous vivons. Je suis ici comme une des nombreuses

personnes qui ont pris cet engagement. »

Le premier ministre et

son gouvernement semblent croire qu'il est acceptable de fouler au pied

les droits du peuple s'il y a suffisamment de sincérité

dans les voeux du gouvernement. Il a eu le front de parler du «

leadership extraordinaire » de la

ministre de la Condition féminine, de la ministre de la Justice

et Procureure générale et de la ministre des Affaires

autochtones

et du Nord qui « m'inspirent chaque jour ». Il a

déclaré qu'« il n'y a pas de relation plus

importante que celle que nous en tant que gouvernement du Canada

bâtissons, rebâtissons et réparons, avec laquelle

nous avançons, que la relation avec les Canadiens

autochtones », comme s'il pouvait changer la nature des

«nouveaux rapports» que son gouvernement impose aujourd'hui

par de belles phrases. Il part déjà d'un très

mauvais pied en se référant aux peuples

autochtones comme des « Canadiens autochtones ». Le premier ministre et

son gouvernement semblent croire qu'il est acceptable de fouler au pied

les droits du peuple s'il y a suffisamment de sincérité

dans les voeux du gouvernement. Il a eu le front de parler du «

leadership extraordinaire » de la

ministre de la Condition féminine, de la ministre de la Justice

et Procureure générale et de la ministre des Affaires

autochtones

et du Nord qui « m'inspirent chaque jour ». Il a

déclaré qu'« il n'y a pas de relation plus

importante que celle que nous en tant que gouvernement du Canada

bâtissons, rebâtissons et réparons, avec laquelle

nous avançons, que la relation avec les Canadiens

autochtones », comme s'il pouvait changer la nature des

«nouveaux rapports» que son gouvernement impose aujourd'hui

par de belles phrases. Il part déjà d'un très

mauvais pied en se référant aux peuples

autochtones comme des « Canadiens autochtones ».

« J'espère

que plus de Canadiens et de Canadiens vont vivre,

comme nous, tous les jours comme un rappel des belles âmes qui

nous ont été enlevées, des avenirs qui ne se

réaliseront pas et du travail formidable que nous allons devoir

continuer de faire », a dit le premier ministre. S'il veut que

les autres vivent comme lui, il n'a qu'à donner aux peuples

autochtones le pouvoir de prendre les décisions qui les

affectent. Mais évidemment, c'est ce qu'il ne fera pas et c'est

précisément là le problème.

L'Association des femmes autochtones du Canada est

déçue du peu de progrès de l'Enquête

nationale

À l'occasion des veilles de Soeurs par l'esprit

du 4 octobre, nous avons entendu des membres de familles

autochtones éprouvées par la disparition ou le meurtre

d'un être cher exprimer leur déception et leurs

préoccupations du fait que l'enquête nationale tarde

à commencer.

L'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) veut aussi

exprimer sa déception et sa frustration face à l'absence

de progrès substantiels de l'enquête nationale sur les

femmes et les filles autochtones disparues et assassinées depuis

son lancement, le 3 août 2016.

« Nous sommes très

inquiètes », a dit la présidente de l'AFAC,

Francyne Joe. « Le mandat de deux ans de la commission

laisse très peu de temps pour les tâches qui font l'objet

de son mandat : établir des organismes consultatifs

régionaux et

portant sur certains aspects particuliers de la question, créer

des services de consultation sensibles à la culture et

conscients de l'importance des traumatismes, mettre en marche un

important processus d'écoute des familles, des êtres chers

et des survivantes dans l'expression de leurs histoires, partout au

Canada. »

« Après 11 années au

cours desquelles nous avons fait de la recherche en profondeur,

publié des rapports volumineux et mené des campagnes de

sensibilisation pour la tenue d'une enquête nationale sur les

taux alarmants de violence envers les femmes et les filles autochtones,

nous

sommes très déçues de voir que plus de deux mois

après le début d'un mandat de deux ans, l'enquête

ne semble avoir fait aucun progrès. Les membres des familles et

les êtres chers éprouvés attendent depuis des

décennies l'occasion de se faire entendre. Nous

reconnaissons que c'est une tâche exigeante que de lancer le

processus d'une enquête nationale, mais le manque de

communication est décevant et inquiétant », a

dit la présidente Francyne Joe.

Les membres des familles, les

êtres chers et les survivantes méritent une enquête

nationale transparente, capable de rendre la justice et d'honorer

correctement les plus de 1200 femmes et filles autochtones

disparues et assassinées au Canada. Pour que l'enquête

nationale soit transparente, il faut, entre

autres éléments d'infrastructure nécessaires

à la réussite de l'enquête, de l'information

facilement accessible sur l'emplacement des bureaux dans les

différentes régions du Canada et les coordonnées

des commissaires et de leur personnel, un guide étape par

étape de

participation à l'enquête et un site Web simple et

cohérent. Les membres des familles, les

êtres chers et les survivantes méritent une enquête

nationale transparente, capable de rendre la justice et d'honorer

correctement les plus de 1200 femmes et filles autochtones

disparues et assassinées au Canada. Pour que l'enquête

nationale soit transparente, il faut, entre

autres éléments d'infrastructure nécessaires

à la réussite de l'enquête, de l'information

facilement accessible sur l'emplacement des bureaux dans les

différentes régions du Canada et les coordonnées

des commissaires et de leur personnel, un guide étape par

étape de

participation à l'enquête et un site Web simple et

cohérent.

Le moment est venu pour la commission d'enquête

de démontrer sa compétence en s'attaquant

adéquatement aux causes systémiques qui sous-tendent les

taux élevés de violence envers les femmes et les filles

autochtones. L'immense responsabilité associée à

la

tâche énorme d'aborder l'un des pires cas de violations

des droits de la personne de toute l'histoire du Canada ne laisse place

à aucun gaspillage. C'est maintenant qu'il faut commencer cet

important travail.

L'Association des femmes autochtones du Canada entend

surveiller le progrès accompli par l'enquête nationale et

continuera d'exercer des pressions sur la commission d'enquête

pour qu'elle se montre à la hauteur des attentes

élevées des familles éprouvées.

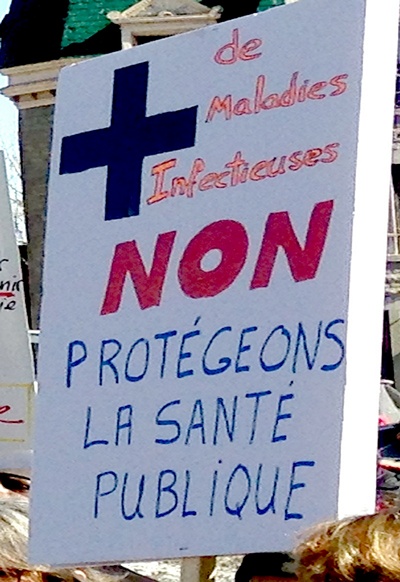

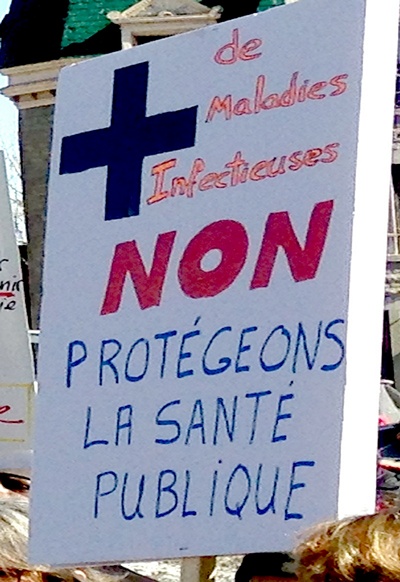

L'offensive néolibérale

contre la santé se poursuit

Les contradictions s'aiguisent entre le gouvernement

fédéral et les provinces

- Barbara Biley -

Les

différends

intergouvernementaux

sur

le

financement

des

soins

de

santé

font

partie

de

la

lutte

intermonopoliste

pour

enrichir

des

intérêts

privés

particuliers.

Ces

conflits

ne

visent

pas

à résoudre les problèmes de la

construction d'un système moderne de soins de santé mais,

au contraire, sont un symptôme de la crise du système.

Le gouvernement

majoritaire de Trudeau, à l'instar du gouvernement Harper, pense

qu'il a pour mandat d'agir dans l'intérêt de monopoles

particuliers dans leur poursuite d'édification d'empire et non

pas dans l'intérêt des Canadiens et de

l'édification d'une nation moderne. Un système de soins

de santé moderne et efficace qui réponde

impérativement aux besoins de tous les Canadiens exige la

restriction du droit de monopole. Les monopoles existants dans le

secteur de la santé doivent être privés de leur

droit de monopole avec lequel ils imposent leur objectif étroit

sur le secteur pour servir leurs intérêts privés.

Pour garantir le droit de l'ensemble des Canadiens à des soins

de santé complets, il faut un système de santé

moderne qui a comme objectif et mandat précis de garantir

inconditionnellement le droit de tous à des soins de

santé. Il en va de même pour le droit de tous à

l'éducation. C'est un élément crucial du projet

d'édification nationale de la classe ouvrière. Le gouvernement

majoritaire de Trudeau, à l'instar du gouvernement Harper, pense

qu'il a pour mandat d'agir dans l'intérêt de monopoles

particuliers dans leur poursuite d'édification d'empire et non

pas dans l'intérêt des Canadiens et de

l'édification d'une nation moderne. Un système de soins

de santé moderne et efficace qui réponde

impérativement aux besoins de tous les Canadiens exige la

restriction du droit de monopole. Les monopoles existants dans le

secteur de la santé doivent être privés de leur

droit de monopole avec lequel ils imposent leur objectif étroit

sur le secteur pour servir leurs intérêts privés.

Pour garantir le droit de l'ensemble des Canadiens à des soins

de santé complets, il faut un système de santé

moderne qui a comme objectif et mandat précis de garantir

inconditionnellement le droit de tous à des soins de

santé. Il en va de même pour le droit de tous à

l'éducation. C'est un élément crucial du projet

d'édification nationale de la classe ouvrière.

Les

querelles intergouvernementales sur le contrôle

des

dépenses en santé

Lorsque

la ministre de la Santé du gouvernement libéral

nouvellement élu a rencontré en janvier ses homologues

des provinces et des territoires, la question du financement

fédéral aux provinces a été soulevée

par les ministres de la Santé des provinces et des territoires.

Il s'agissait de la première réunion

fédérale-provinciale sur la santé depuis la

déclaration unilatérale du gouvernement Harper qu'il n'y

aurait aucun renouvellement de l'Accord 2004-2014 sur la santé

et qu'en 2017 les transferts fédéraux baisseraient, que

l'augmentation annuelle garantie de 6 % du financement serait

remplacée par une augmentation liée à la

croissance économique et plafonnée à 3 %. Lors de

la conférence de janvier, la ministre fédérale de

la Santé, Jane Philpott, a déclaré qu'elle ne

voulait pas que la discussion sur le financement devienne une «

distraction ». S'adressant à la presse après la

conférence, les ministres provinciaux de la Santé ont

annoncé qu'ils continueraient de soulever la question du

financement lors des prochaines rencontres.

Pendant

la

campagne

électorale

de

2015,

les

libéraux

s'étaient

engagés

à

négocier

un

nouvel

Accord

sur

la

santé

avec

les

provinces

et

les

territoires

et

semblaient

prendre

leurs distances face au diktat du gouvernement

Harper. La réduction du financement qui doit entrer en vigueur

en 2017 représenterait, selon l'estimation du directeur

parlementaire du budget, une réduction du financement de 36

milliards $ de 2014 à 2024. L'Accord sur la santé de 10

ans

qui a été négocié en 2003 comprend, en plus

de la formule de financement, des engagements concernant des normes

nationales pour les soins à domicile, les régimes

d'assurance-médicaments, les listes d'attente pour les

interventions chirurgicales et d'autres questions, engagements qui,

pour l'essentiel, n'ont pas été remplis.

Depuis

le

mois

de

janvier,

il

n'y

a

pas

eu

de

nouvelle

rencontre

des

ministres

de

la

Santé

pour

discuter

d'un

nouvel

accord

sur

la

santé.

Les premiers ministres des provinces et des territoires

ont envoyé une lettre à Trudeau à la suite de leur

rencontre à Whitehorse en juillet dans laquelle ils exigent une

rencontre avec le premier ministre spécifiquement sur les

transferts du gouvernement fédéral en santé.

Manifestation à la rencontre des

ministres de la Santé à Vancouver le 20 janvier 2016

Alors

que

l'année

2017

approche

à

grands

pas

et

avec

elle

la

baisse

du

financement

fédéral

en

santé,

les

premiers

ministres

des

provinces

et

des

territoires

ont envoyé

une deuxième lettre à Justin Trudeau le 15 septembre dans

laquelle ils exigent une rencontre avec lui avant leur réunion

sur les changements climatiques. Si cela n'était pas possible,

ils demandaient au moins un engagement de repousser d'une année

la réduction du financement de la santé. Au nom des

premiers ministres, le premier ministre du Yukon, Darrell Pasloski, a

écrit : « Dans un esprit de collaboration et pour

refléter l'importance de l'enjeu, nous croyons que la tenue de

cette rencontre devrait être confirmée avant la rencontre

des premiers ministres sur les changements climatiques et la croissance

propre. »

La

querelle

s'est

envenimée

le

29

septembre

lors

du

Sommet

de

la

santé

Canada

2020

à

Ottawa,

auquel

la

ministre

de

la

Santé

du

gouvernement

fédéral,

Jane Philpott, et

le ministre de la Santé du Québec, Gaétan

Barrette, étaient des orateurs. Le conflit entre la vision des

libéraux fédéraux des ententes avec les provinces

et les territoires et les points de certains représentants

provinciaux a été fortement et publiquement

affiché. La ministre Philpott a présenté

essentiellement le même point de vue qu'elle avait

présenté au Sommet des soins de santé Canada 2020

de 2015. Selon la presse, elle a déclaré : « Nous

savons qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans

le domaine des soins de santé qui ne nécessitent pas de

dépenser plus d'argent... Il y a beaucoup d'inefficacité,

beaucoup de compartimentation ou de fragmentation. Beaucoup d'experts,

à travers le pays, savent que nous pouvons construire des

systèmes plus efficaces. Nous nous tournons vers l'innovation et

nous sommes impatients de construire de meilleurs modèles de

soins. »

Le

ministre

de

la

santé

du

Québec,

Gaétan

Barrette,

a

parlé

après

Jane

Philpott

et

a

soutenu

que

la

question

des

transferts

fédéraux

aux

provinces

et

aux territoires

est une préoccupation immédiate. Il a

déclaré : « Il faut financer tout d'abord les

services qui sont actuellement fournis et nécessaires avant de

parler de nouveaux programmes. » La Presse canadienne rapporte

que le ministre Barrette a déclaré aux journalistes lors

d'un point de presse après les discours que « c'est le

piège vers lequel le gouvernement fédéral nous

pousse. Nous ne parlons pas des vraies choses qui sont primordiales —

le financement. » Il a ajouté : « Parler de

conditions est leur façon de ne pas parler du financement, et

nous sommes tous pris au piège. »

Ce

«

parler

des

conditions

»

est

la

volonté

du

gouvernement

fédéral

d'arrimer

des

conditions

au

financement

fédéral

des

soins

de

santé.

Cette

possibilité

a

provoqué

des

discussions entre les premiers

ministres sur ce que chacun accepterait en termes des conditions. En

grande partie, l'accrochage sur les « conditions » est une

lutte entre les deux ordres de gouvernement au sujet de l'utilisation

et du contrôle des fonds publics.

Comment

les

décisions sont prises

Le gouvernement

Trudeau suit le mode de fonctionnement du gouvernement Harper qui

était de faire des annonces de politique gouvernementale aux

médias ou lors d'événements publics sans passer

par le parlement, sans rencontres avec les premiers ministres

provinciaux ou les ministres compétents. Quant aux Canadiens,

ils sont complètement exclus de la discussion et sont la cible

de la désinformation intéressée et des campagnes

de relations publiques conçues pour créer de l'appui

à ce que les libéraux ont déjà

décidé ou à ce que les monopoles ont

décidé qu'ils voulaient que les libéraux

instaurent. Un plan est établi, puis par des consultations, les

gens sont invités à donner leur avis sur un ordre du jour

prédéterminé. Les libéraux agissent de la

même manière avec les consultations sur la réforme

électorale ou celles sur Postes Canada et ils recrutent les

médias et des groupes de réflexion monopolisés

pour marginaliser les Canadiens et exclure leur réflexion sur la

façon de résoudre les problèmes. Le gouvernement

Trudeau suit le mode de fonctionnement du gouvernement Harper qui

était de faire des annonces de politique gouvernementale aux

médias ou lors d'événements publics sans passer

par le parlement, sans rencontres avec les premiers ministres

provinciaux ou les ministres compétents. Quant aux Canadiens,

ils sont complètement exclus de la discussion et sont la cible

de la désinformation intéressée et des campagnes

de relations publiques conçues pour créer de l'appui

à ce que les libéraux ont déjà

décidé ou à ce que les monopoles ont

décidé qu'ils voulaient que les libéraux

instaurent. Un plan est établi, puis par des consultations, les

gens sont invités à donner leur avis sur un ordre du jour

prédéterminé. Les libéraux agissent de la

même manière avec les consultations sur la réforme

électorale ou celles sur Postes Canada et ils recrutent les

médias et des groupes de réflexion monopolisés

pour marginaliser les Canadiens et exclure leur réflexion sur la

façon de résoudre les problèmes.

Sur

la

question

des

soins

de

santé,

les

Canadiens

se

sont

déclarés

depuis

longtemps

en

faveur

d'un

système

public,

intégral

et

universellement

accessible

comme

étant

une

composante

essentielle d'un Canada moderne. Cette

conception de la santé et de l'éducation comme un droit

est attaquée et s'accompagne de l'érosion constante des

soins de santé publics et de l'éducation publique par la

privatisation, les compressions dans les services et d'autres

méthodes de « prestation de services » par les

partenariats public-privé qui transforment de plus en plus les

soins de santé et d'éducation en un moyen

d'enrichissement au service d'une poignée de

privilégiés.

Note

1. Qu'est-ce

que Canada 2020 ?

Canada 2020 est parrainé par toute une

gamme d'entreprises qui vont des banques aux monopoles de

l'énergie et pharmaceutiques. En 2006, le Bluesky Strategy

Group, qui se décrit comme la « firme d'affaires publiques

d'avant-garde du Canada », a créé un «

groupe de réflexion progressiste » appelé

Canada 2020. Le Groupe Bluesky Strategy se décrit comme une

« firme-conseil et de gestion dans le domaine des affaires

publiques, des communications stratégiques, des relations

gouvernementales et des relations avec les médias »

qui travaille pour les gouvernements et les industries, dont les

entrepreneurs militaires, les entreprises

du secteur agro-alimentaire, de l'éducation et de la

santé, et aide ses clients à obtenir ce qu'ils veulent du

gouvernement.

On lit ce qui suit par exemple sur le site web de

Bluesky sous la catégorie « Clients, soins de santé

et pharma » : « L'expansion de l'industrie des

soins de santé fournit l'occasion à nos clients

d'utiliser leurs techniques uniques et variées pour entrer en

relation avec les intervenants. L'équipe créative et

expérimentée de Bluesky

Strategy aide nos clients du domaine de la santé à

concevoir et lancer des stratégies nationales, à

développer et mener des campagnes médiatiques pour faire

connaître les questions d'intérêt pour les

consommateurs, à naviguer à travers le processus

parlementaire et elle aide les entreprises et les secteurs à

développer des relations avec les décideurs

clés. Nous conseillons et aidons nos clients à

éduquer et à informer ceux qui élaborent les

politiques de même que les représentants élus en

développant des arguments clairs autour de questions

complexes. » (blueskystrategygroup.com)

Les cofondateurs de Canada 2020 comprennent Tim

Barber et Susan Smith du groupe Bluesky ainsi que Thomas Pitfield qui

est aussi le président de Canada 2020.

-Thomas Pitfield a été consultant

auprès du Conseil commercial Canada-Chine et de IBM. Il a

été stratège numérique en chef de la

campagne d'élection fédérale du Premier ministre

Justin Trudeau, de même que de sa campagne à la chefferie

du Parti libéral du Canada. Il est un ami de longue date de

Justin Trudeau et le mari d'Anne Gainey,

la présidente du Parti libéral et le fils de Michael

Pitfield qui a été greffier du Conseil privé dans

le gouvernement de Pierre Trudeau.

- Susan Smith a été «

conseillère principale aux communications auprès de

plusieurs autres firmes nationales de relations publiques à

Ottawa et Calgary. Elle a été également

conseillère aux communications auprès du ministre

fédéral des Transports et du ministre du

Développement des ressources humaines ».

- Tim Barber « a travaillé au Bureau des

relations fédérales-provinciales, au Bureau du Conseil

privé, au Bureau du vice-premier ministre et du ministre du

Commerce international... Son travail dans les domaines de

l'approvisionnement dans les domaines de l'aérospatiale et de la

défense, de l'énergie, de la santé et du transport

assure le lien

entre nos clients et les processus de réflexion et de

décision au gouvernement. Quel que soit le dossier, Tim est le

stratège doté de la vision de prévoir, appliquer

et lier les pensées, les idées et les partenariats qui

livrent des résultats aux clients de Bluesky... Il a

travaillé de nombreuses années dans le service public,

occupant des positions au Bureau

du Conseil privé et des Relations

fédérales-provinciales, à Emploi et Immigration,

au Sénat canadien, au Groupe de travail sur le commerce

électronique d'Industrie Canada et aux bureaux du ministre du

Commerce international et du vice-premier ministre.

Qu'est-ce que le Sommet de

la santé Canada 2020 ?

Le Sommet de la santé Canada 2020 : Un

nouvel Accord sur la santé pour tous les Canadiens, était

la deuxième conférence du groupe Canada 2020 sur le

sujet. La première a eu lieu en décembre 2015 sous

le thème : « Sommet des soins de santé

Canada 2020 : Créer un système de soins de

santé

canadien durable ». Parmi les commanditaires de

l'événement de 2016 il y a l'Association canadienne

des producteurs de pétrole, Enbridge, les banques TD et CIBC,

les monopoles du Web Google et Facebook, plusieurs entreprises

pharmaceutiques comme la Pharmaceutical Research and Manufacturers of

America, le plus important

groupe de lobby pharmaceutique aux États-Unis.

L'événement était coparrainé par

l'Association médicale canadienne.

Plébiscite du 2 octobre en Colombie

Sur la signification du vote

- Margaret Villamizar -

Marches pour la paix le 5 octobre 2016

La défaite, le 2 octobre, du

plébiscite sur l'accord de paix a donné lieu à

toutes sortes de spéculations et d'assertions à l'effet

que le peuple colombien aurait opté pour la guerre ou encore

qu'il serait incapable, aux prises avec de grandes questions, de se

prendre en main. Ces conclusions ne sont pas fondées et

ne peuvent servir qu'à freiner la discussion et la

réflexion sur la signification de ces développements.

Dès le départ, les cercles dirigeants ont

fait tout en leur possible pour que le plébiscite soit

centré sur les Forces armées révolutionnaires de

Colombie-Armée populaire (FARC-EP) et non sur la

nécessité de

solutions sociales et politiques plutôt que militaires pour

mettre fin à la guerre. La campagne du Non, dirigée par

l'ex-président devenu sénateur, Alvaro Uribe Velez, a

assailli le peuple d'allégations à

l'effet que les FARC-EP s'en tiraient à bon compte, que leur

démobilisation était plutôt bien compensée,

qu'on leur remettait les rênes du pouvoir politique, etc. Cette

désinformation assourdissante visait à forcer le peuple

à voter en vertu de l'opinion qu'il se fait des FARC-EP et non

en

vertu d'une réflexion sur la véritable signification du

plébiscite en

soi et de ses perspectives de paix.

La campagne du Oui s'est aussi faite sur la question

de la pacification des FARC-EP. À vrai dire, par les deux

campagnes, le Oui dirigé par le gouvernement et le Non, les

cercles dirigeants colombiens et les impérialistes

qui les appuient étaient unis sur la question de rendre

responsables de la guerre ses victimes, en particulier ceux qui ont

refusé leur sort et ont résisté aux attaques. Les

dirigeants des deux campagnes ont tenté d'imposer leurs

idées préconçues et leurs propres

intérêts au peuple afin d'imposer au plébiscite un

cadre des plus restreints. Aussi a-t-on fait

obstruction à la pleine expression de la position

indépendante de la classe ouvrière colombienne, de la

paysannerie et du peuple qui réclamaient la paix, la

réconciliation nationale, leurs droits et que cesse le

terrorisme d'État.

Il est important de noter que les FARC-EP

elles-mêmes ne pouvaient pas mener campagne dans les

différentes régions de la Colombie mais devaient agir

uniquement par le biais des médias en ligne. Sans oublier que la

faible participation électorale ainsi que l'important vote pour

le Non, en particulier à Medellin et Antioquia, la base d'Uribe,

ont

joué un rôle important dans la défaite du Oui.

La campagne du Non

Marche pour la paix à Medellin le 7 octobre 2016

Le camp du Non dirigé par Uribe et son Parti du

centre démocratique a mené une campagne de mensonges et

de désinformation pour dépeindre la loi d'amnistie comme

une mesure permettant aux guérilléros de s'en sortir

à bon

compte, et a appelé le peuple à voter contre l'«

impunité ». Uribe, qui prône depuis longtemps

l'anéantissement militaire du FARC-EP plutôt qu'une

solution politique à la guerre, est lui-même

accusé d'avoir créé des escouades de la mort

paramilitaires alors qu'il était gouverneur d'Antioquia

de 1995 à 1997. En fait, il est de ceux qui pourraient

être appelés à comparaître devant un tribunal

spécial pour la paix et être

condamné à la prison en vertu du système de

justice transitoire intégré aux accords de paix et qui a

l'autorité de mener enquête sur les dirigeants

étatiques et militaires ainsi que sur les dirigeants

d'entreprise et autres civils soupçonnés d'avoir

participé ou ayant participé à des crimes de

guerre et à des crimes contre l'humanité. Le frère

d'Uribe est

déjà derrière les barreaux et est accusé

d'avoir organisé sa propre escouade de la mort, et Uribe craint

sans doute qu'il sera le prochain. Cette raison suffirait à

expliquer les efforts qu'il a déployés pour

empêcher le peuple de décider dans un climat de calme et

rationnel.

Faisant preuve de mauvaise conscience, Uribe

prétend

maintenant être en

faveur de la paix, mais en vertu de conditions différentes de

celles négociées par l'équipe de Santos. Uribe

prétend vouloir une « paix avec justice ».

Cela ne manque pas d'ironie qu'un ancien président accusé

d'avoir eu des liens directs avec des escouades de la mort

paramilitaires, sans parler des hauts responsables de l'État qui

ont commis des atrocités sous sa présidence, puisse

maintenant prétendre être le champion de la justice et

l'ennemi de l'impunité. Au cours de la présidence

d'Uribe, les jeunes

des milieux pauvres étaient systématiquement

assassinés par les membres de l'armée

déguisés en « guérilléros », y

compris

des officiers hauts placés, afin

d'obtenir des récompenses financières et autres en vertu

de la soi-disant politique de Sécurité

démocratique d'Uribe.

Afin de tenter d'empêcher l'adoption de l'Accord

de paix, Uribe a immédiatement pris la tête de la campagne

du Non et l'a manipulée dans le but de semer le doute chez les

Colombiens au sujet de l'Accord de paix en prétendant que

celui-ci était le produit d'un ordre du jour caché conclu

entre le gouvernement et les FARC-EP. Pour ce faire, il a

mobilisé les secteurs religieux conservateurs pour qu'ils votent

Non en raison du volet égalité entre les sexes contenu

dans l'accord. Uribe a présenté ce volet comme

étant une tentative de détruire la famille

traditionnelle, les rapports entre hommes et femmes et les

identités. Dans des

départements près des frontières

vénézuéliennes, on disait aux gens

que les problèmes vécus au Venezuela dus au «

castro-chavismo » s'infiltreraient en Colombie si l'accord

de paix était accepté. Ces efforts

désespérés d'Uribe et des intérêts

qu'il représente, tels les grands entrepreneurs, les

propriétaires fonciers et les sections de l'armée

alliées aux impérialistes étasuniens, visaient

à tuer l'Accord de paix et à

se protéger de ses conséquences. Ainsi Uribe s'est

présenté sous un nouveau jour, en tant que dirigeant

politique légitime, alors que la veille il était un capo

discrédité de la « para-politique » qui

a causé tant de dommage en Colombie.

Il faut aussi tenir compte du fait que pendant le

déroulement même du plébiscite les assassinats et

les menaces contre les activistes politiques et autres par les groupes

paramilitaires se sont poursuivis et se sont même

intensifiés dans certaines régions de la Colombie, sans

doute pour refroidir l'enthousiasme du peuple dans sa quête de

paix et de

réconciliation.

Le rôle des États-Unis

Au

moment-même

de

la

signature,

le

26

septembre,

de

l'Accord

de

paix,

le

département

d'État

des

États-Unis

a

annoncé

qu'il

ne

retirerait

pas

les

FARC-EP de sa liste

d'organisations terroristes, même si l'Union européenne,

de son côté, avait annoncé qu'elle les avait les

retirées de la sienne. C'est ainsi que les États-Unis ont

contribué, à la veille du plébiscite, à

faire en sorte que le vote porte sur les opinions des gens au sujet des

FARC-EP plutôt que sur l'accord lui-même, ce que celui-ci

proposait pour le pays et s'il allait en effet contribuer à la

paix dans la région.

Le

fait

de

maintenir

les

FARC-EP

sur

la

liste

d'organisations

terroristes

n'est

pas

sans

importance,

puisque

des

lois

«

antiterroristes

»

adoptées

au

lendemain

du 11 septembre autorisent la

violation totale des droits, y compris la capacité de voyager ou

de chercher refuge à l'étranger, non seulement les droits

de personnes accusées d'être membres d'un groupe

terroriste, mais de personnes jugées coupables par association.

Cela en soi explique les milliers de prisonniers politiques dans les

prisons colombiennes.

Les

États-Unis

avaient

d'abord

annoncé

leur

appui

à

la

paix

en

Colombie

sous

la

forme

de

Paz

Colombia

(Paix

Colombie),

une

nouvelle

version

du

détesté Plan Colombia initié

par Bill Clinton, qui a mené à une plus grande

militarisation du conflit colombien due à une stratégie

contre-insurrectionnelle sous couvert de « guerre à la

drogue ». Le nouveau plan des États-Unis, financé

à coups de centaines de millions de dollars au nom de la «

sécurité » et de « la lutte contre les

stupéfiants » ainsi que d'autres projets, a le même

objectif, soit de faciliter l'ingérence des États-Unis

dans les affaires internes de la Colombie dans la nouvelle situation.

Suite

à

l'échec

du

plébiscite,

le

secrétaire

d'État

adjoint

des

États-Unis,

John

Kirby,

a

émis

une

déclaration

sur

les

résultats

où

il

a

dit

que

les États-Unis « appuient la proposition du

président Santos en faveur d'un effort uni en soutien à

un vaste dialogue comme prochaine étape vers une paix juste et

durable ». La déclaration laisse clairement entendre que

les États-Unis veulent Alvaro Uribe comme acteur clé de

toutes futures négociations : « Le président

Santos, le dirigeant des FARC-EP, Rodrigo Londono, et le chef de

l'opposition, Alvaro Uribe, ont tous deux indiqué leur

engagement

envers la paix et leur désir de travailler ensemble, de

manière inclusive, pour y arriver ». Il ne fait aucun

doute que les États-Unis veulent voir Uribe et les

intérêts qu'il représente à la table avec

Santos pour veiller à ce que les résultats, quels qu'ils

soient, soient favorables aux plans des États-Unis pour l'avenir

de la Colombie.

Le

rôle

de la campagne du gouvernement pour le Oui

Le

gouvernement

Santos a affirmé son rôle dirigeant dans la

campagne du Oui bien avant que le plébiscite ne soit

formellement annoncé, et il a nommé l'ancien

président et ancien secrétaire général de

l'Organisation des États américains dominée par

les États-Unis, Cesar Gaviria, à la tête de

l'équipe de campagne. Cette section des cercles dirigeants est

l'alliée d'Obama, Trudeau et d'autres et représente la

« troisième voie » en Colombie. Pour elle, un

prérequis pour la paix était le désarmement et la

démobilisation des guérillas, sans quoi, en vertu d'une

logique intéressée, il ne pourrait y avoir la

stabilité nécessaire à l'accroissement

d'investissements étrangers – un appel au contrôle accru

des ressources et des terres du pays, lui-même un facteur qui,

dès le début, a grandement contribué à la

guerre.

Lorsqu'il

était

président,

Gaviria

a

commandé

des

frappes

sur

les

quartiers

généraux

des

FARC-EP,

un

coup

dur

aux

pourparlers

de

paix

qui

devaient

débuter

sous peu. Pour ce qui

est de Santos, celui-ci était ministre de la Défense du

gouvernement d'Uribe et il a, lui aussi, commandé le

bombardement de campements du FARC-EP dans le but de tuer les membres

de

son secrétariat. C'est dans ce contexte qu'un incident

tristement célèbre s'est produit lorsque le bombardement

du campement, avec l'aide des États-Unis, à

proximité de la frontière colombienne en Équateur,

a tué non seulement un dirigeant et un certain nombre de membres

des FARC-EP mais aussi de jeunes civils qui visitaient le camp à

ce

moment précis.

Plusieurs

autres

qui

se

sont

inscrits

en

faveur

de

la

campagne

du

Oui

n'ont

pas

eu

les

mêmes

ressources

ou

la

même

couverture

médiatique

que le groupe de Santos qui a eu l'appui

médiatique du groupe El Tiempo – une entreprise de la famille

Santos –ainsi que d'autres grands réseaux médiatiques.

Reste à déterminer jusqu'à quel point la classe

ouvrière, les syndicats et d'autres représentants des

forces favorables à la paix ont réussi à prendre

l'initiative.

On

peut

tout

de

même

en

déduire

que

la

campagne

du

Oui

du

gouvernement

a

agi

de

mauvaise

foi

et

a

tout

fait

pour que peuple ne se

place pas à la tête de la campagne du Oui.

Le

vote

favorable

Il

faut

tout de même noter qu'en dépit de toutes ces

activités, six millions de Colombiens ont tout de même

voté en faveur de l'accord et pour l'intégration des

FARC-EP

à la vie civile, illustrant clairement le désir d'une

résolution politique du conflit. Il s'agit aussi d'un

démenti des prétentions du gouvernement des

États-Unis, du Canada et d'autres à l'effet que la

résistance du peuple à la violence militaire et

paramilitaire est du terrorisme, et que le terrorisme d'État –

que ce soit en Colombie ou contre d'autres pays – serait «

favorable à la paix ». De telles déformations de la

vérité ne font que contribuer davantage à la

violence et visent à justifier la violation des droits d'une

grande partie de la population en l'accusant de terrorisme ou

d'être sympathique aux terroristes.

Tout

indique

que

les Colombiens se mobilisent pour empêcher les forces

pro-guerre de détruire cette possibilité de mettre fin

à plus de soixante ans de violence en Colombie et de replonger

le pays dans un état de guerre. Le 5 octobre, des dizaines de

milliers de personnes – en particulier des étudiants – sont

descendus dans la rue pour une Marche pour la Paix. Des actions

semblables ont eu lieu dans d'autres villes du pays ainsi que dans

d'autres pays, tel qu'à New York. À la défense de

l'Accord de paix de la Havane, Marcha Patriotica lance l'appel à

une Journée nationale de mobilisation pour la paix le 14 octobre. Tout

indique

que

les Colombiens se mobilisent pour empêcher les forces

pro-guerre de détruire cette possibilité de mettre fin

à plus de soixante ans de violence en Colombie et de replonger

le pays dans un état de guerre. Le 5 octobre, des dizaines de

milliers de personnes – en particulier des étudiants – sont

descendus dans la rue pour une Marche pour la Paix. Des actions

semblables ont eu lieu dans d'autres villes du pays ainsi que dans

d'autres pays, tel qu'à New York. À la défense de

l'Accord de paix de la Havane, Marcha Patriotica lance l'appel à

une Journée nationale de mobilisation pour la paix le 14 octobre.

Les

Canadiens

peuvent

aussi

contribuer

au

processus

de

paix

en

Colombie

en

exigeant

que

le

Canada

retire

les

FARC-EP

de

sa

liste

d'organisations

terroristes,

puisque celle-ci ne fait que contribuer à

légitimer la violence militaire et paramilitaire ainsi que

l'ingérence militaire des États-Unis dans les affaires

internes de la Colombie, facteurs qui n'ont fait que contribuer

à prolonger la guerre et ses conséquences

désastreuses.

Les

appels

à une Assemblée constituante se multiplient

Un

des

résultats du plébiscite et de l'impasse qu'il a

créée est la demande croissante d'une Assemblée

constituante qui permettrait au peuple lui-même de décider

de la marche à suivre et de déterminer les changements

qui doivent être faits à la constitution du pays.

Jusqu'à

la

toute

fin

des

négociations

à

La

Havane,

les

FARC-EP

ont

demandé

qu'une

assemblée

constituante

soit

établie

une

fois

un

accord

final

de

paix conclu pour que le peuple colombien

dispose d'un processus sérieux qui permette aux gens de tous les

secteurs de la société de prendre part à

l'établissement de l'ordre du jour et à l'inclusion des

termes de l'accord dans la loi fondamentale du pays.

Les FARC-EP

étaient

d'avis que cela empêcherait que la situation

ne tourne à une lutte entre les factions de l'élite au

pouvoir comme cela se passe dans une campagne électorale, ce qui

ne ferait que détourner l'attention des enjeux pour l'avenir du

pays. Le gouvernement n'a jamais accepté cette option parce

qu'il était partisan d'un vote qui se tiendrait une fois

l'accord signé et ne ferait qu'entériner l'accord. Le

gouvernement s'en tenait à cette position même si le

président possédait les pleins pouvoirs de mettre en

oeuvre l'accord de paix sans avoir à obtenir l'approbation du

Congrès ou du peuple colombien par un vote. À la fin, les

FARC-EP ont accepté de se conformer au verdict que donnerait le

Tribunal constitutionnel, conscientes que selon la constitution

colombienne la paix est « un droit et un devoir obligatoire

» et non quelque chose qui peut être mis en péril

juridiquement par un vote négatif dans un plébiscite.

Bien que la tenue d'un vote ait été

considérée comme une façon de conférer une

légitimité politique à ce qui avait

été conclu (ou rejeté), le Tribunal

constitutionnel a déclaré qu'il n'y aurait une loi

d'amnistie que dans le cas d'un vote en faveur du Oui au

plébiscite. Les FARC-EP

étaient

d'avis que cela empêcherait que la situation

ne tourne à une lutte entre les factions de l'élite au

pouvoir comme cela se passe dans une campagne électorale, ce qui

ne ferait que détourner l'attention des enjeux pour l'avenir du

pays. Le gouvernement n'a jamais accepté cette option parce

qu'il était partisan d'un vote qui se tiendrait une fois

l'accord signé et ne ferait qu'entériner l'accord. Le

gouvernement s'en tenait à cette position même si le

président possédait les pleins pouvoirs de mettre en

oeuvre l'accord de paix sans avoir à obtenir l'approbation du

Congrès ou du peuple colombien par un vote. À la fin, les

FARC-EP ont accepté de se conformer au verdict que donnerait le

Tribunal constitutionnel, conscientes que selon la constitution

colombienne la paix est « un droit et un devoir obligatoire

» et non quelque chose qui peut être mis en péril

juridiquement par un vote négatif dans un plébiscite.

Bien que la tenue d'un vote ait été

considérée comme une façon de conférer une

légitimité politique à ce qui avait

été conclu (ou rejeté), le Tribunal

constitutionnel a déclaré qu'il n'y aurait une loi

d'amnistie que dans le cas d'un vote en faveur du Oui au

plébiscite.

La

plus

grande

partie

des

forces

progressistes

du

pays

se

sont

jointes

aux

FARC-EP

pour

appeler

à

une

assemblée

constituante

et

continuent

de

le

faire afin de consolider les gains accomplis par le

processus de paix, ce qui demeure la question à l'ordre du jour.

La

responsabilité

de

s'assurer

que

la

guerre

a

pris

fin

et

d'ouvrir

la

voie

à

une

paix

stable

et

durable

repose

plus

que

jamais sur

les épaules du peuple colombien et des autres peuples

épris de paix et de leurs mouvements antiguerre

organisés. Toute illusion à l'effet qu'on mettra fin

à l'impasse et qu'on bâtira la paix en s'appuyant sur

l'élite dominante du pays ou des États-Unis sous

Obama

ou

Clinton

doit être rejetée. Les Canadiens doivent

se tenir aux côtés du peuple colombien et demander qu'on

mette fin au recours à la force pour régler les conflits

politiques et sociaux et à la préparation de la guerre au

nom de la « paix » et de la « justice ».

Les résultats

Marches pour la paix dans les rues de la Colombie le 5 octobre 2016

Le « Non » l'a emporté au

référendum du 2 octobre dans lequel les Colombiens

étaient appelés à approuver l'Accord de paix

conclu entre le gouvernement de la Colombie et les Forces armées

révolutionnaires de Colombie-Armée populaire (FARC-EP).

L'accord a

été rejeté à 50,21 %

contre 49,78 %, une marge d'à peine 54 000

voix.

Le compte final

Non : 6 431 376

Oui : 6 377 482

Bulletins annulés : 170 946