|

Numéro 108 - 10 août 2016

Les jugements au sujet des

oléoducs Northern

Gateway et

Trans Mountain

À qui doit appartenir la

souveraineté

dans une nation moderne?

- Peggy Morton -

PDF

Rassemblement devant

l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique lors

de

la Journée d'action contre les oléoducs, 7 octobre 2013. (J.

Castro)

Les

jugements

au

sujet

des oléoducs Northern Gateway et Trans Mountain

• À qui doit appartenir la

souveraineté dans une nation moderne?

- Peggy Morton

• La Cour confirme le droit de monopole et nie

l'intérêt public - Peggy Askin

À titre

d'information

• La Cour fédérale renverse

l'approbation de l'oléoduc Northern Gateway

• Les «consultations approfondies»

du gouvernement fédéral sur

l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain

Les jugements au sujet de Northern

Gateway et Trans Mountain

À qui doit appartenir la souveraineté

dans une nation moderne?

- Peggy Morton -

Le 23 juin 2016, la Cour d'appel

fédérale a annnulé l'approbation de

l'oléoduc Northern Gateway dans un jugement sur la contestation

judiciaire des nations autochtones de l'autorisation

fédérale accordée en juin 2014. Toutefois, la

décision majoritaire de la Cour sur l'obligation du gouvernement

de consulter les peuples

autochtones ne laisse aucun doute que les arrangements

constitutionnelles actuels violent le principe des relations de nation

à nation. Dans ce jugement, la Cour affirme que la

souveraineté est exercée par la Couronne et la Couronne,

en affirmant sa souveraineté sur les nations autochtones, nie

leur souveraineté et les prive de leurs droits.

La Cour a conclu que le critère d'examen

approprié était celui du caractère raisonnable. Le

ministère public doit s'engager dans un véritable

processus de consultation avec les peuples autochtones. Les deux

parties doivent agir de bonne foi et être raisonnables, à

déclaré la Cour.

« Les deux parties sont tenues de faire preuve de

bonne foi dans le processus de consultation », lit-on dans

le jugement. De plus, la Cour affirme : « Par ailleurs, les

demandeurs autochtones ne doivent pas contrecarrer les efforts

déployés de bonne foi par la Couronne et ne doivent pas

non plus défendre des positions

déraisonnables pour empêcher le gouvernement de prendre

des décisions ou d'agir dans des cas où, malgré

une véritable consultation, on ne parvient pas à

s'entendre : Nation haïda , au

paragraphe 42. » [1]

La Couronne représentée par le gouverneur

en conseil (le Cabinet) possède de vastes pouvoirs

discrétionnaires pour décider ce qui est dans

l'intérêt national et affirmer son droit souverain de le

faire. Littéralement, le Cabinet peut déclarer tout ce

qu'il veut comme étant d'intérêt national. Le

consentement des nations

autochtones n'est pas nécessaire, car elles ne

sont pas considérées comme souveraines, et lorsque

l'accord est conclu, elles doivent se soumettre à la

décision prise par la Couronne, le Cabinet souverain. Les

gouvernés, les nations autochtones et les Canadiens, sont

privés de leur souveraineté et de leur droit de

décider. Ceux qui ne se soumettent pas à la

souveraineté de la Couronne représentée

par le gouverneur en conseil et, au contraire, décident

d'affirmer leur droit souverain de décider sont alors

diffamés comme étant «

déraisonnables » et ne partageant pas les valeurs

canadiennes définies par la Couronne et le Cabinet.

Le pouvoir absolu au nom de l'« unification des

divers intérêts »

La Cour d'appel fédérale cite des

références pour faire valoir que le pouvoir du Cabinet

est un moyen d'unifier les divers intérêts au Canada et de

satisfaire ces intérêts.

« Dans l'arrêt Odynsky, [2] la Cour a décrit comme suit la

nature pratique du gouverneur en conseil (au paragraphe 77) :

Selon le paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation

, L.R.C., ch. I-23, le gouverneur en conseil est le ' gouverneur

général du Canada agissant sur l'avis

ou sur l'avis et avec le consentement du Conseil privé de la

Reine pour le Canada ou conjointement avec celui-ci. Voir

également la Loi constitutionnelle de 1867,

articles 11 et 13. Tous les ministres fédéraux,

et non seulement le ministre de la Citoyenneté sont membres en

exercice du Conseil privé de la Reine pour le

Canada'. Ils siègent au sein d'un organisme connu sous le nom de

Cabinet. Le Cabinet est ' dans une mesure hors du commun, l'organe

supérieur de coordination des intérêts provinciaux,

régionaux, religieux, raciaux et autres propres à

l'ensemble de la nation' et par convention, cet organisme tente

d'assurer la représentation des divers groupes

géographiques, linguistiques, religieux et ethniques

[...] » [3]

« En l'espèce, en confiant le pouvoir

décisionnel au gouverneur en conseil, le législateur a

impliqué le pouvoir décisionnel du Cabinet, une

entité au sein de laquelle la politique générale

de l'État est débattue de multiples points de vue

représentant les divers intérêts des groupes qui

composent le gouvernement. Et en définissant de façon

large

ce qui peut être inséré dans le rapport sur lequel

le gouverneur en conseil se fondera pour prendre sa décision,

c'est-à-dire carrément tout ce qui a des

conséquences sur l'intérêt public, le

législateur est présumé avoir voulu que la

décision en cause en l'espèce repose sur le fondement le

plus large possible, un fondement qui peut comprendre les

considérations d'intérêt public les plus larges

possible. »

Décrire le Cabinet comme « une

entité au sein de laquelle la politique générale

de l'État est débattue de multiples points de

vue » et qui représente les divers

intérêts des groupes qui composent le gouvernement est une

conclusion qui convient à ceux qui ne partagent pas les

problèmes ou les aspirations des autochtones qui tous les jours

luttent pour la survie ou ceux de la classe ouvrière, qui

résiste à l'offensive néolibérale

antisociale et de tous ceux qui organisent et luttent pour

défendre les droits de tous.

Dans les « intérêts

divers » cités, sont ignorées les classes, les

préoccupations de la classe ouvrière et la contradiction

constante à laquelle fait face la classe ouvrière dans

les rapports sociaux qu'elle entretient avec ceux qui possèdent

et contrôlent les forces productives socialisés.

Aujourd'hui, le Parti libéral, le Parti

conservateur et les autres partis du système de gouvernance des

partis cartellisés définissent l'intérêt

public comme étant tout ce qui rend les monopoles plus

compétitifs au niveau international. L'autorité publique

dans toutes ses institutions, en particulier le gouvernement et le

Cabinet, a été directement

usurpée par les monopoles privés.

Aucun gouvernement de droit moderne ne peut être

qualifié de démocratique s'il ne garantit pas que les

citoyens sont en mesure de participer directement aux décisions

sur l'orientation de l'économie et toutes les questions qui les

concernent. Les gens doivent pouvoir participer directement, pas par

l'entremise de représentants de partis

politiques qu'ils n'ont pas choisis, pas élus et qu'il ne

peuvent tenir responsables. Rien dans le jugement de la Cour d'appel

fédérale n'est digne d'une démocratie moderne,

digne d'un Canada moderne. La Cour ne fournit pas aux citoyens du

Canada, du Québec et aux nations autochtones les moyens

d'exercer le contrôle sur leur vie et d'exercer

leur droit de décider mais s'appuie au contraire sur une

constitution et des règles de droit qui confient l'exercice de

la souveraineté à la Couronne et son gouverneur en

conseil.

La Cour d'appel confirme une forme de pouvoir

arbitraire et absolu d'une Couronne souveraine et de son gouverneur en

conseil (Cabinet). Ceux qui ne se soumettent pas au pouvoir souverain

du Cabinet peuvent être diffamés, criminalisés et

déclarés anti-canadiens parce qu'ils ne partagent pas les

valeurs définies par les libéraux et les autres

partis cartellisés.

Face à ce pouvoir archaïque et

antidémocratique, il faut de nouveaux arrangements

constitutionnels pour priver le Cabinet et son gouverneur en conseil de

la souveraineté et ainsi :

- investir le peuple du pouvoir souverain ;

- mettre fin à l'injustice coloniale ;

- établir des relations de nation à nation avec les

peuples

autochtones ;

- reconnaître le droit du Québec à

l'autodétermination ; et

- établir des mécanismes d'équilibre dans les

rapports sociaux, les rapports de production entre la classe

ouvrière et ceux qui possèdent et contrôlent les

forces productives socialisées qui reconnaissent et garantissent

les droits de la classe ouvrière, notamment le

droit fondamental d'éliminer les privilèges de classe par

la résolution de la contradiction des rapports sociaux

archaïques et la création de rapports de production

socialisés modernes en accord avec les forces productives

modernes socialisées.

Notes

1. Nation haïda c. Colombie-Britannique

(Ministre des Forêts), 2004 CSC 73, [2004] 3

RCS 511.

2. Ligue des droits de la personne de B'Nai

Brith Canada c. Odynsky , 2010 CAF 307.

3. Norman Ward, Dawson's « The Government of

Canada » 6e éd., Toronto, Presses de

l'Université de Toronto, 1987, pages 203

et 204 ; Richard French, « The Privy Council

Office : Support for Cabinet Decision Making » dans

Richard Schultz, Orest M.

Kruhlak et John C. Terry, dir., « The Canadian Political

Process », 3e éd., Toronto, Holt Rinehart et

Winston of Canada, 1979, aux pages 363 et 394.

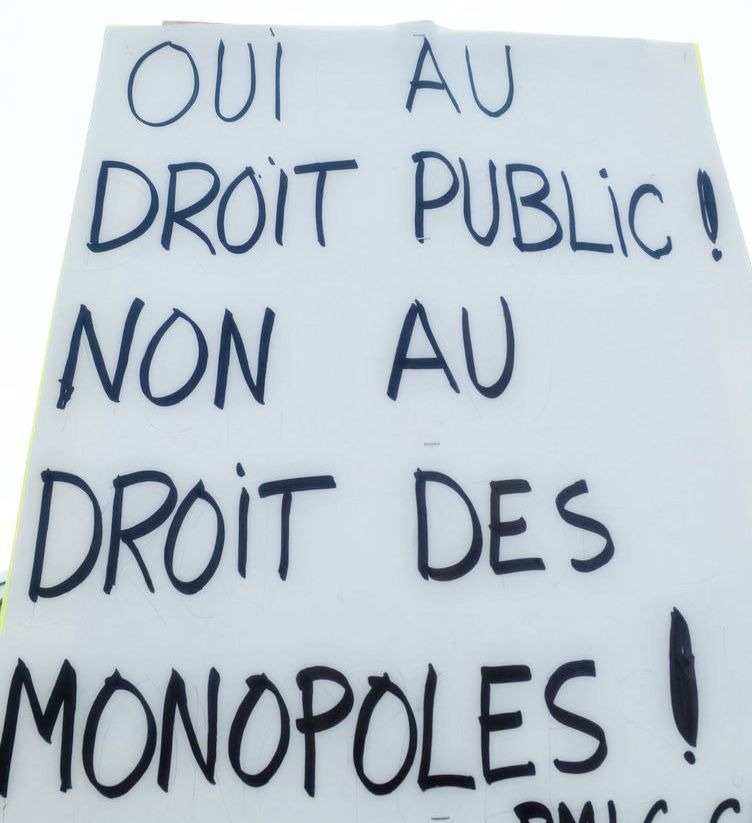

La Cour confirme le droit de monopole et

nie l'intérêt public

- Peggy Askin -

Le jugement de 100 pages de la Cour d'appel

fédérale renversant l'approbation de l'oléoduc

Northern Gateway s'applique à détailler les pouvoirs

arbitraires

ou discrétionnaires considérables du « gouverneur

en conseil », qui est le premier ministre et le Cabinet.

La décision fait référence

à l'autorité donnée au « gouverneur en

conseil » par le Parlement dans la Loi sur l'Office

national de l'énergie . La Loi déclare que «

celui-ci [l'intérêt public] englobe les

intérêts de tous les Canadiens et Canadiennes et consiste

en un équilibre entre les intérêts

économiques, environnementaux et

sociaux qui change en fonction de l'évolution des valeurs et des

préférences de la société ». La

Cour commente :

« Mais, en l'espèce (l'approbation de

l'oléoduc Northern Gateway), la décision

discrétionnaire du gouverneur en conseil était

fondée sur des considérations de politique et

d'intérêt public très larges appréciés

en

fonction

de

critères

polycentriques, subjectifs ou vagues et

était influencée par ses opinions sur les

considérations d'ordre

économique, culturel et environnemental et par

l'intérêt public général.»

(notre souligné)

« Les retombées économiques

associées à la construction et à l'exploitation

d'un système de transport qui permettra d'exploiter les

ressources pétrolières de l'Alberta et de les rendre plus

facilement accessibles partout dans le monde l'emportent-t-elles sur

les effets néfastes, réels ou possibles, y compris les

effets sur l'environnement et, plus

particulièrement, sur les éléments

mentionnés sous la Loi canadienne sur l'évaluation

environnementale (2012 ) ? Dans quelle mesure les conditions

auxquelles Northern Gateway doit satisfaire, dont plusieurs concernent

des questions techniques qui ne peuvent être

évaluées et soupesées que par des experts,

allègent ces

inquiétudes ? Et compte tenu de l'ensemble de ces

considérations, disposait-on de suffisamment de renseignements

de haute qualité pour que le gouverneur en conseil puisse

soupeser l'ensemble des considérations et évaluer

correctement l'affaire ? C'est le genre de questions que le

régime législatif en cause en l'espèce envoie au

gouverneur en conseil. Selon la jurisprudence susmentionnée qui

nous lie, nous devons accorder au gouverneur en conseil, quant à

ces questions, la marge d'appréciation la plus large

possible. »

À quoi ce jargon juridique se

résume-t-il ? L'intérêt public est tout ce que

le gouvernement déclare être l'intérêt

public. Sous la mondialisation néolibérale, on a

déclaré que l'intérêt public est de rendre

les monopoles de l'Amérique du Nord compétitifs

internationalement, spécifiquement les monopoles de

l'énergie et des oléoducs faisant

affaire au Canada.

Les problèmes auxquels sont confrontés les

producteurs réels, la classe ouvrière et

l'économie socialisée ne sont pas

considérés comme pertinents dans la détermination

de ce qui est dans l'intérêt public. On prétend que

les intérêts des monopoles et les problèmes de

l'économie sont la même chose, ce qui n'est pas le cas.

Par exemple, le

chômage élevé est un cauchemar pour les

travailleurs, alors que ce sont les monopoles qui jettent les

travailleurs à la rue et pour qui un chômage

élevé est une « occasion » pour abaisser

les salaires et les conditions de vie et de travail des autres

travailleurs. Le processus « d'approbation »

basé sur ce qui est dans l'intérêt public est

réduit à dire oui ou non aux décisions

prises par ces mêmes monopoles. En fait, tout ce qui a trait

à la recherche d'alternatives réelles à la

direction actuelle de l'économie est exclu des questions qui

sont prises en considération pour décider ce qui est dans

l'intérêt public. On répète à

satiété que le problème c'est le prix du

pétrole et que la

solution est l'exportation via les oléoducs du bitume non

transformé parce que les entreprises vont pouvoir obtenir un

prix plus élevé. En quoi le prix du pétrole

peut-il être le problème ? Le problème, c'est

la direction de l'économie qui est subordonnée aux

objectifs de l'oligarchie financière internationale et à

la prise de décision faite sur

une base supranationale. L'alternative réside dans

l'édification nationale, pas l'édification d'empire. Un

contrôle public sur le secteur de l'énergie peut

être établi. Le Canada pourrait déterminer le prix

de son pétrole, arrêter l'importation de pétrole et

servir son propre marché interne. Le pétrole et les

autres ressources d'énergie doivent être reconnus

comme des ressources stratégiques et la base du

développement d'un secteur manufacturier vibrant. L'ineptie

égoïste à l'effet que le choix est entre le

bénéfice économique et les effets néfastes

sur l'environnement doit être traitée avec le

mépris qu'elle mérite. Les Canadiens et les

Premières Nations doivent exercer l'autorité

décisionnelle et ne pas

permettre aux monopoles de l'usurper à leurs propres fins.

La décision de la Cour d'appel

fédérale est une défense du droit de monopole au

sein du système impérialiste d'États dominé

par les États-Unis. Ce n'est pas vrai qu'en prolongeant la

« consultation » dans le cadre de cette

définition, comme le fait maintenant Trudeau dans le cas de

l'oléoduc Trans Mountain, que les Canadiens ont

maintenant leur mot à dire et que les droits des nations

autochtones sont reconnus.

Une définition moderne des droits comprend le

droit de décider, dont le droit de décider de la

direction de l'économie, et les droits des nations autochtones

et des Métis de vivre et d'être sur leurs terres

ancestrales. Ces droits doivent être enchâssés dans

une constitution moderne et garantis. Le renouveau démocratique

signifie que c'est le

peuple qui doit être souverain, pas le « gouverneur en

conseil » par le biais duquel les monopoles exercent leur

diktat.

À titre d'information

La Cour fédérale renverse l'approbation

de

l'oléoduc Northern Gateway

Le 23 juin, la Cour fédérale d'appel

du Canada a rendu sa décision sur les contestations judiciaires

des nations autochtones et des organismes canadiens au projet

d'oléoduc Northern Gateway. [1]

Dans une décision partagée de deux à une, le

tribunal a annulé l'approbation que le gouvernement

Harper avait donnée à l'oléoduc. La

décision précise que le gouvernement n'a pas soutenu

« l'honneur de la Couronne » et n'a pas assumé

ses

responsabilités constitutionnelles de consulter et d'accommoder

les peuples autochtones auxquels la Cour se réfère

souvent comme des « groupes autochtones ».

L'oléoduc proposé par Northern

Gateway expédierait le bitume de l'Alberta vers Kitimat, en

Colombie-Britannique, puis vers les marchés étrangers par

navires-citernes.

Les médias ont essentiellement décrit la

décision comme une « annulation de

l'oléoduc », mais c'est loin d'être le cas. Le

tribunal a déclaré que le processus d'examen conjoint,

soit une audience réunissant à la fois l'Office national

de l'énergie (ONE) et l'Agence canadienne d'évaluation

environnementale (ACEE), a satisfait à la norme

de « caractère raisonnable » et que le Canada a

agi de bonne foi dans ses consultations avec les nations autochtones.

Cependant, « le gouverneur en conseil » (le Cabinet)

n'a pas rempli ses obligations à la Phase IV, soit les

consultations qui ont lieu avec les nations autochtones après

que l'ONÉ ait approuvé un projet mais avant que le

gouvernement émette des certificats d'approbation.

On lit dans la décision : « Les

faiblesses — plus qu'une simple poignée et plus que de simples

imperfections — ont laissé des sujets entiers liés

à des questions centrales aux Premières Nations

concernées, des sujets affectant leur moyens de subsistance et

de

bien-être parfois totalement ignorés. Plusieurs impacts du

projet [...] n'ont pas été

divulgués, discutés et

considérés. »[2]

En outre, il est dit : « Il aurait suffi de

peu de temps et de peu d'efforts d'organisation pour le Canada afin

d'entamer un dialogue véritable sur ces sujets de

première importance pour les peuples autochtones. Mais cela ne

s'est pas produit. »

L'allusion est évidente : la consultation

« significative » n'aurait pas modifié la

décision finale et son approbation mais elle aurait pu donner

lieu à conditions supplémentaires devant être

satisfaites par Enbridge et Northern Gateway. La Cour rejette

explicitement la position des Haisla et d'autres nations que la

consultation

significative exige un dialogue à deux voies, alors que le

processus de la Commission d'examen conjoint a été un

processus quasi-judiciaire dans laquelle la Couronne et les nations

autochtones n'avaient pas d'échanges directs entre elles. La

décision de la Cour suggère qu'un échange direct

est nécessaire seulement après que l'ONÉ et l'ACEE

aient

rendu leur décision.

Dans le sillage de la décision, le gouvernement

Trudeau a mis en attente la demande d'Enbridge pour une prolongation de

la date limite de 2016 pour le début de la construction de

l'oléoduc. La Cour, dans sa décision, n'exige pas que le

gouvernement relance le processus d'approbation de Northern Gateway et

il pourrait simplement

décider de reprendre la phase IV à une date

ultérieure. Les consultations de la phase IV de l'oléoduc

Trans Mountain, qui a reçu l'approbation de l'ONÉ

le 19 mai dernier, sont maintenant en cours. La décision de

la Cour d'appel est un modèle pour le gouvernement Trudeau quant

à la façon de procéder avec ces consultations

d'une manière

qui va résister à une contestation judiciaire.

Dans son jugement, la Cour rejette tous les arguments

sauf un qui ont été présentés par les

nations autochtones. Toutes les objections au processus d'examen

conjoint, dont son non respect de l'obligation du Canada de

consultation et d'accommodement en ce qui a trait aux droits et aux

titres autochtones, le fait que les intervenants ont été

privés d'informations cruciales, et les objections en vertu du

droit de participer à l'établissement des conditions et

de la portée de l'examen, sont rejetées . « Du

point de vue du droit, la Couronne a toute latitude pour définir

la structure du processus de consultation et pour s'acquitter de son

obligation de consulter », déclare la Cour.

La Cour entérine également que

l'ONÉ et la législation habilitante n'aient pas

établi les critères sur lesquels un examen rigoureux

pourrait être fondé pour déterminer ce qui est dans

l'intérêt public, en réitérant que ces

décisions relèvent des pouvoirs discrétionnaires

ou arbitraires du Cabinet. Elle rejette l'argument selon lequel les

audiences ont

été une fraude parce que le gouvernement Harper a

annoncé sa décision avant même le début des

audiences.

Les juges sont d'accord avec l'affirmation du

gouvernement selon laquelle il n'est pas tenu de communiquer son

évaluation de la solidité de la revendication et de

l'ampleur de la consultation parce que les tribunaux ont

déjà établi que cette information est «

visée par la relation confidentielle entre un avocat et son

client ». Le

gouvernement doit seulement fournir une description de son

évaluation.

La Cour affirme que le Canada est obligé de

tenir une « consultation approfondie » avec les

Premières nations touchées, ce qui est

considéré comme le plus haut niveau de consultation

possible, mais n'a pas besoin du consentement. Cependant, cette «

consultation approfondie » peut être effectuée

une fois le processus de prise de

décision complété, à l'exception de

l'approbation finale par le Cabinet.

La Cour écrit : « Comme nous l'avons

expliqué ci-dessus, l'obligation de consulter est une obligation

procédurale qui découle de l'honneur de la Couronne. Le

fil conducteur du côté de la Couronne doit être '

l'intention de tenir compte réellement des préoccupations

[des Autochtones] ' à mesure qu'elles sont exprimées

[...] dans le cadre

d'un véritable processus de consultation » [3] [...] La ' question décisive

dans toutes les situations consiste à déterminer ce qui

est nécessaire pour préserver l'honneur de la Couronne

pour concilier les intérêts de la Couronne et ceux des

Autochtones ' [4]

[...].

« À notre avis, il n'était pas

compatible avec l'obligation de consultation et l'obligation de

négociation honorable que le Canada se contente d'affirmer que

les répercussions du projet seraient atténuées

sans d'abord discuter de la nature et de la portée des droits

qui seraient touchés. Pour que les demandeurs/appelants

Premières nations puissent

se consulter et évaluer les répercussions du projet sur

leurs droits, un dialogue respectueux sur les droits revendiqués

doit d'abord avoir eu lieu. Une fois que l'obligation de consulter est

reconnue, une omission de consulter ne peut être justifiée

en passant directement à l'étape des accommodements. Le

fait de procéder ainsi est incompatible avec le

principe de négociation honorable et de

réconciliation. »

Un « dialogue respectueux » n'a rien

à voir avec la reconnaissance des droits et leur garantie,

encore moins avec la nécessité constitutionnelle moderne

voulant que le Canada établisse des relations de nation à

nation avec les nations autochtones. Les peuples autochtones ne sont

pas des peuples conquis et ils n'ont jamais abandonné

leurs droits en tant que peuples indépendants qui ont le droit

de décider des questions qui affectent leur territoire. Le

gouvernement canadien ne devrait pas et ne peut pas les priver de leurs

droits.

Si l'obligation de consultation est réduite

à un accommodement après que les décisions aient

été prises, qu'en est-il alors du droit de décider

ou de l'affirmation de l'indépendance ? Pour mettre un

terme à l'injustice coloniale, des relations de nation à

nation doivent être établies de façon

concrète, de sorte que les nations autochtones

puissent s'épanouir.

Notes

1. La nation Gitxaala, la nation

Gitga'at, la nation Haisla, la nation

Kitasoo Xai'Xais, la nation Heiltsuk, la bande de Nadleh Whut'en, ainsi

qu'UNIFOR, ForestEthics, Living Oceans Society, Raincoast Conservation

Foundation et la Fédération des naturalistes de la

Colombie-Britannique ont intenté une poursuite contre Sa

Majesté

la Reine, le procureur général du Canada, le ministre de

l'Environnement et Northern Gateway Pipelines inc.

2. La Cour a pris note des questions très

précises formulées par les premières nations

Haisla, Kitaso et Heiltsuk y compris le temps de réponse en cas

de déversement, la récupération des

déversements et l'étude scientifique sur la façon

dont le bitume se comporte dans l'eau. Il n'y avait en fait aucune

consultation, si ce n'est la collecte de l'information qui a

été résumée, souvent de façon

erronée, et envoyée au Cabinet. Des erreurs dans le

résumé n'ont jamais été corrigées.

Le représentant du gouvernement a reconnu qu'un

déversement de pétrole pourrait avoir un effet

catastrophique sur les intérêts des Gitxaala et sur

l'industrie du hareng dont

les Heiltsuk dépendent. Pourtant, aucune réponse n'a

jamais été reçue à des questions

spécifiques concernant le rapport du groupe d'experts sur la

sécurité des navires-citernes au Canada et le rapport sur

les questions de navigation. Des questions spécifiques sur

l'impact d'un déversement de bitume, le temps de réponse

en cas de déversement et la

récupération du bitume déversé n'ont

reçu aucune réponse. N'ayant aucune autorité de

faire quoi que ce soit sinon recueillir de l'information, les

représentants du gouvernement à la table ne pouvaient que

répondre : « Si c'est possible d'avoir plus de

réponses, nous allons essayer de les obtenir. »

3. Nation Haïda c. Colombie-Britannique

(Ministre des Forêts), 2004 CSC 7, 3

RCS 511, au paragraphe 42.

4. Nation Haïda , au

paragraphe 45

Les «consultations approfondies» du

gouvernement fédéral sur l'expansion

de l'oléoduc Trans Mountain

Manifestation

à Burnaby Mountain le 13 septembre 2014 (S. Collis)

Depuis soixante ans, l'oléoduc de Trans Mountain

de Kinder Morgan est le seul à transporter des produits

pétroliers vers son terminal de la côte ouest à

Burnaby, en Colombie-Britannique. En décembre 2013, Trans

Mountain a soumis un projet auprès de l'Office national de

l'Énergie (ONÉ) visant à prolonger de façon

significative

son réseau, ce qui devrait tripler sa capacité. Le projet

a suscité une vive opposition de la part des Premières

Nations, des gouvernements municipaux et des communautés vivant

le long de la route de l'oléoduc et tout particulièrement

dans les basses terres du fleuve Fraser où est situé le

terminal de l'oléoduc de même que le port à partir

duquel le

pétrole serait expédié outre-mer. Pas une goutte

de cette nouvelle capacité ne sera raffinée en

Colombie-Britannique. Le trafic des pétroliers dans le port de

Vancouver serait accru de 600 %.

L'Office national de l'Énergie a publié

son rapport suite à cette requête le 19

mai 2016. On y lit : « L'Office national de

l'Énergie (ONÉ) conclut que le projet d'agrandissement du

réseau de Trans Mountain (le projet) est dans

l'intérêt public du Canada et recommande au gouverneur en

conseil d'approuver le projet sous

réserve de 157 conditions ».

En évaluant si le projet est dans

l'intérêt public, l'Office a conclu qu'il comporterait de

nombreux avantages pour le Canada. Ceux-ci seraient

considérables et comprendraient, entre autres :

- un accès accru aux divers marchés pour

le pétrole canadien ; - la création de milliers

d'emplois dans le domaine de la construction et de centaines d'emplois

à long terme, qui seraient directement reliés au projet,

et ce, partout au Canada ; - le renforcement de la capacité

des entreprises, des collectivités et des résidents

locaux et

autochtones ; - des avantages considérables dus aux

dépenses directes engagées relativement aux

matériaux pour les pipelines au Canada. - des revenus importants

pour les gouvernements.

Les Libéraux de Justin Trudeau avaient pourtant

soutenu en 2015 que le processus de révision entrepris par

le gouvernement Harper était déficient. Ils

s'étaient engagés à « restaurer la confiance

dans les évaluations environnementales ». Le 27

janvier, ils ont créé un Comité ministériel

pour mener des « consultations plus

approfondies ». Malgré tout, ils n'ont rien fait pour

retenir le rapport de l'ONÉ qui recommande le projet et a

été publié seulement deux jours après

l'annonce de la formation du Comité ministériel.

Le communiqué de presse émis le 27

janvier par le comité avait créé quelque espoir

dans certains milieux. Catherine McKenna, la ministre de

l'Environnement et du Changement climatique, et Jim Carr, le ministre

des Ressources naturelles, avaient annoncé une «

démarche provisoire qui comprend des principes et des mesures

pour les

grands projets ». On avait réitéré

l'engagement à l'effet que « le gouvernement introduira de

nouveaux processus d'évaluation environnementale afin de

rétablir la confiance du public dans ceux-ci. Il sollicitera et

prendra en compte les vues des citoyens. La prise de décision

reposera sur des données scientifiques probantes. Les peuples

autochtones seront davantage impliqués dans l'examen et la

surveillance des grands projets d'exploitation des ressources. Le

processus aura une transparence accrue ».

Les « plans et principes » de cette

« approche provisoire » devaient s'appliquer à

deux projets spécifiques, soit l'expansion de Trans Mountain et

l'oléoduc Énergie Est. Pour ce qui est du projet

d'expansion de Trans Mountain, le plan devait être le

suivant :

« ...le gouvernement du Canada entend :

- mener des consultations plus approfondies

auprès des peuples autochtones et débloquer des fonds

pour encourager la participation aux consultations ; -

évaluer les émissions de gaz à effet de serre en

amont imputables au projet et rendre cette information publique ;

- nommer un porte-parole ministériel qui sollicitera les points

de

vue des populations susceptibles d'être touchées par le

projet, y compris les communautés autochtones, et qui rendra

compte au ministre des Ressources naturelles. »

Le gouvernement a annoncé en même temps

que le délai prescrit pour la décision du gouverneur en

conseil sur le projet Trans Mountain était prolongé

jusqu'en décembre 2016. Le 16 mai, le ministre Carr

annonçait que le Comité ministériel du projet

d'agrandissement du réseau de Trans Mountain serait

composé de Kim Baird

(présidente), Tony Penikett et Annette Trimbee.

Ce comité a été chargé d'

« entrer en relation avec les collectivités et les

groupements autochtones locaux, en même temps que

d'étudier les observations qui seront formulées en ligne,

au sujet du projet et des questions qui s'y rattachent. Il commencera

son travail en juin pour le conclure en novembre par un rapport au

ministre Carr, qui sera

rendu public. »

Des assemblées publiques sont prévues en

août à Vancouver, Burnaby et Victoria (voir l'horaire). Des

assemblées ont

déjà eu lieu en juillet dans plusieurs villes de

l'Alberta et de la Colombie-Britannique. L'approche provisoire repose

sur les cinq principes énoncés en janvier :

1. Aucun promoteur n'aura à retourner au

point de départ - l'examen des projets se poursuivra dans le

cadre législatif actuel et en conformité avec les

traités, sous les auspices des autorités responsables et

des organismes de réglementation du Nord ;

2. Les décisions se fonderont sur des

données scientifiques, le savoir traditionnel des Autochtones et

d'autres données pertinentes ;

3. Les vues du public et des populations

concernées seront recueillies et prises en compte ;

4. Les peuples autochtones seront consultés

sérieusement et, s'il y a lieu, il sera tenu compte des

répercussions eu égard à leurs droits et

intérêts ;

5. Les émissions de gaz à effet de

serre directes et en amont attribuables aux projets à l'examen

seront évaluées.

Restaurer la confiance

Le vernis de légitimité de ce processus

est très mince. Dès le début, la

légitimité de la démarche a été

ternie par le fait que Trudeau a déjà annoncé

qu'il appuyait l'extension de Trans Mountain, d'autant plus que

l'ONÉ avait déjà émis, avant le

début des présentes consultations, son rapport qui

recommande l'approbation du projet. Les

assemblées qui se sont tenues jusqu'à présent ne

sont pas différentes de celles organisées par le

gouvernement Harper, avec des restrictions sur qui peut intervenir, un

manque d'information publique sur les heures et les lieux des

assemblées et peu d'efforts pour faire participer le public.

Plusieurs personnes ont aussi parlé d'un conflit

d'intérêt

puisque le président du Comité est lié depuis

longtemps à Kinder Morgan.

Il n'est donc pas surprenant que les Libéraux

reconnaissent que la confiance du public est ébranlée,

d'autant plus qu'en 2015 des manifestants de Burnaby Mountain ont

été arrêtés alors qu'ils revendiquaient que

Kinder Morgan cesse d'abattre des arbres et de mener des

activités de forage dans un secteur protégé de

Burnaby Mountain. Il

y a eu un tollé général lorsqu'en

janvier 2016 le public n'a pas été autorisé

à participer aux audiences de l'ONÉ, ne serait-ce

qu'à titre d'observateur. Tout avait été mis en

place pour empêcher la participation du public dans la

démarche de l'ONÉ et le public n'a eu, à toutes

fins pratiques, aucune influence sur la décision de l'office. La

majorité des contributions aux audiences de l'ONÉ ont

soulevé de sérieuses préoccupations

environnementales et d'autres sortes mais celles-ci n'ont pas

pesé lourd dans la balance puisque l'ONÉ a conclu que le

projet était dans « l'intérêt

public ».

Tout indique que les « consultations

approfondies » entreprises par le Comité

ministériel n'offriront rien de substantiellement

différent de ce qui a été fait jusqu'à

maintenant.

Lisez Le

Marxiste-Léniniste

Site web: www.pccml.ca

Courriel: redaction@cpcml.ca

|