|

Centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale Opposition résolue à la

trahison |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Colonies | Métropoles | Total | ||||||

| 1876 | 1914 | 1914 | ||||||

| km2 (millions) |

habitants (millions) |

km2 (millions) |

habitants (millions) |

km2 (millions) |

habitants (millions) |

km2 (millions) |

habitants (millions) |

|

| Angleterre | 22,5 | 251,9 | 33,5 | 393,5 | 0,3 | 46,5 | 33,8 | 440 |

| Russie | 17 | 15,9 | 17,4 | 33,2 | 5,4 | 136,2 | 22,8 | 169,4 |

| France | 0,9 | 6 | 10,6 | 55,5 | 0,5 | 39,6 | 11,1 | 95,1 |

| Allemagne | 2,9 | 12,3 | 0,5 | 64,9 | 3,4 | 77,2 | ||

| Japon | 0,3 | 19,2 | 0,4 | 53 | 0,7 | 72,2 | ||

| États-Unis de l’Amérique du Nord | 0,3 | 9,7 | 9,4 | 97 | 9,7 | 106,7 | ||

| Les 6 « grandes » puissances | 40,4 | 273,8 | 65 | 523,4 | 16,5 | 437,2 | 81,5 | 960,6 |

| Colonies n'appartenant pas aux grandes puissances (mais à la Belgique, à la Hollande et à d'autres États) | 9,9 | 45,3 | 9,9 | 45,3 | ||||

| Trois pays « semi- coloniaux » (Turquie, Chine et Perse) | 14,5 | 361,2 | ||||||

| Total | 150,9 | 1367,1 | ||||||

| Autres États et pays | 28 | 289,9 | ||||||

| Tout le globe | 133,9 | 1657 | ||||||

Il ressort de ce tableau que les peuples qui, de 1789 à 1871, ont combattu la plupart du temps à la tête des autres peuples pour la liberté, sont devenus désormais, après 1876, à la faveur d'un capitalisme hautement développé et « plus que mûr », les oppresseurs et les exploiteurs de la majorité des populations et des nations du globe. Entre 1876 et 1914, six « grandes » puissances ont accaparé 25 millions de kilomètres carrés, soit une superficie représentant deux fois et demi celle de toute l'Europe ! Six puissances tiennent dans la servitude plus d'un demi-milliard (523 millions) d'habitants des colonies. Pour 4 habitants des « grandes » puissances, il y en a 5 dans leurs « colonies ». Tout le monde sait que les colonies ont été conquises par le fer et par le feu, qu'on inflige à leurs populations un traitement barbare, qu'on les exploite par mille moyens (exportation de capitaux, concessions, etc. en les trompant sur la qualité des marchandises qui leur sont vendues, en les assujettissant aux autorités de la nation « dominante », etc., et ainsi de suite). La bourgeoisie anglo-française dupe le peuple lorsqu'elle prétend mener la guerre pour la liberté des peuples et de la Belgique : en réalité, elle mène la guerre pour conserver les immenses territoires coloniaux dont elle s'est emparée. Les impérialistes allemands auraient immédiatement évacué la Belgique, etc., si les Anglais et les Français avaient partagé avec eux leurs colonies « à l'amiable ». La situation a ceci de singulier que, dans ce conflit, le sort des colonies sera tranché par l'issue de la guerre sur le continent. Du point de vue de la justice bourgeoise et de la liberté nationale (ou du droit des nations à l'existence), l'Allemagne aurait incontestablement raison contre l'Angleterre et la France, car elle a été « lésée » en fait de colonies ; ses ennemis oppriment infiniment plus de nations qu'elle ne le fait elle-même, et chez son alliée, l'Autriche, les Slaves opprimés jouissent assurément d'une plus grande liberté que dans la Russie tsariste, cette véritable « prison des peuples ». Mais l'Allemagne fait elle aussi la guerre pour opprimer des nations, et non pour les affranchir. Ce n'est pas l'affaire des socialistes d'aider un brigand plus jeune et plus vigoureux (l'Allemagne) à piller des brigands plus vieux et plus repus. Les socialistes doivent profiter de la guerre que se font les brigands pour les renverser tous. Pour cela, il faut avant tout que les socialistes disent au peuple la vérité, à savoir que cette guerre est, dans un triple sens, une guerre d'esclavagistes pour la consolidation de l'esclavage. C'est une guerre qui vise, premièrement, à aggraver l'esclavage des colonies au moyen d'un partage plus « équitable » et d'une exploitation ultérieure mieux « orchestrée » ; deuxièmement, à accentuer le joug qui pèse sur les nations étrangères à l'intérieur des « grandes » puissances elles-mêmes, car l'Autriche aussi bien que la Russie (la Russie dans des proportions beaucoup plus grandes et bien pires que l'Autriche) ne se maintiennent qu'au moyen de ce joug qu'elles renforcent par la guerre ; troisièmement, à intensifier et à prolonger l'esclavage salarié, car le prolétariat est divisé et accablé, tandis que les capitalistes gagnent sur tous les tableaux en s'enrichissant par la guerre, en exacerbant les préjugés nationaux et en accentuant la réaction, qui connaît une recrudescence dans tous les pays, même dans les pays républicains les plus libres.

« La guerre est la continuation de la politique

par d'autres moyens »

(à savoir : par la violence)

Cette sentence célèbre appartient à Clausewitz, l'un des auteurs les plus pénétrants en matière militaire.[1] Les marxistes ont toujours considéré avec juste raison cette thèse comme la base théorique de l'interprétation de chaque guerre donnée. C'est de ce point de vue que Marx et Engels ont toujours envisagé les différentes guerres.

Appliquez ce point de vue à la guerre actuelle. Vous verrez que, durant des dizaines d'années, pendant près d'un demi-siècle, les gouvernements et les classes dirigeantes d'Angleterre, de France, d'Allemagne, d'Italie, d'Autriche et de Russie ont pratiqué une politique de pillage des colonies, d'oppression de nations étrangères, d'écrasement du mouvement ouvrier. C'est cette politique, et nulle autre, qui se poursuit dans la guerre actuelle. En Autriche et en Russie notamment, la politique du temps de paix consiste, comme celle du temps de guerre, à asservir les nations et non à les affranchir. Au contraire, en Chine, en Perse, dans l'Inde et les autres pays dépendants, nous assistons durant ces dernières dizaines d'années à une politique d'éveil à la vie nationale de dizaines et de centaines de millions d'hommes, à une politique tendant à les libérer du joug des « grandes » puissances réactionnaires. La guerre sur ce terrain historique peut être aujourd'hui encore une guerre progressive bourgeoise, une guerre de libération nationale.

Il suffit de considérer que la guerre actuelle continue la politique des « grandes » puissances et des classes fondamentales qui les constituent pour constater aussitôt le caractère manifestement antihistorique, mensonger et hypocrite de l'opinion selon laquelle il serait possible, dans la guerre actuelle, de justifier l'idée de la « défense de la patrie ».

L'exemple de la Belgique

Les social-chauvins de la Triple (aujourd'hui Quadruple) Entente (en Russie : Plékhanov et Cie) aiment par-dessus tout invoquer l'exemple de la Belgique. Mais cet exemple se retourne contre eux. Les impérialistes allemands ont violé sans vergogne la neutralité de la Belgique, comme ont fait toujours et partout les États belligérants qui, en cas de besoin, foulaient aux pieds tous les traités et engagements. Admettons que tous les États qui ont intérêt à respecter les traités internationaux aient déclaré la guerre à l'Allemagne, en exigeant de ce pays qu'il évacue et dédommage la Belgique. En l'occurrence, la sympathie des socialistes serait allée, bien entendu, aux ennemis de l'Allemagne. Or, le fait est justement que la guerre menée par la « Triple (et Quadruple) Entente » ne l'est pas pour la Belgique ; cela est parfaitement connu, et seuls les hypocrites le dissimulent. L'Angleterre pille les colonies de l'Allemagne et la Turquie ; la Russie pille la Galicie et la Turquie ; la France réclame l'Alsace-Lorraine et même la rive gauche du Rhin ; un traité a été conclu avec l'Italie sur le partage du butin (Albanie et Asie mineure) ; un marchandage analogue est en cours avec la Bulgarie et la Roumanie. Sur le terrain de la guerre actuelle des gouvernements actuels, il est impossible d'aider la Belgique autrement qu'en aidant à étrangler l'Autriche ou la Turquie, etc. ! Que vient faire alors ici la « défense de la patrie » ? ? C'est là précisément le caractère particulier de la guerre impérialiste, guerre menée par des gouvernements bourgeois réactionnaires qui ont fait historiquement leur temps, avec pour enjeu l'oppression d'autres nations. Quiconque justifie la participation à cette guerre perpétue l'oppression impérialiste des nations. Quiconque préconise d'exploiter les difficultés actuelles des gouvernements pour lutter en faveur de la révolution sociale défend la liberté réelle de la totalité des nations, qui n'est réalisable qu'en régime socialiste.

Pourquoi la Russie fait-elle la guerre ?

En Russie, l'impérialisme capitaliste du type moderne s'est pleinement révélé dans la politique du tsarisme à l'égard de la Perse, de la Mandchourie, de la Mongolie ; mais ce qui, d'une façon générale, prédomine en Russie, c'est l'impérialisme militaire et féodal. Nulle part au monde la majorité de la population du pays n'est aussi opprimée : les Grands Russes ne forment que 43 % de la population, c'est à dire moins de la moitié, et tous les autres habitants sont privés de droits, en tant qu'allogènes. Sur les 170 millions d'habitants de la Russie, près de 100 millions sont asservis et privés de droits. Le tsarisme fait la guerre pour s'emparer de la Galicie et étrangler définitivement la liberté des Ukrainiens, pour conquérir l'Arménie, Constantinople, etc. Le tsarisme voit dans la guerre un moyen de détourner l'attention du mécontentement qui s'accroît à l'intérieur du pays et d'écraser le mouvement révolutionnaire grandissant. Aujourd'hui, pour deux Grands-Russes, on compte en Russie deux ou trois « allogènes » privés de droits : le tsarisme s'efforce, au moyen de la guerre, d'augmenter le nombre des nations opprimées par la Russie, d'accentuer leur oppression et de faire ainsi échec à la lutte pour la liberté que mènent les Grands Russes eux-mêmes. La possibilité d'asservir et de piller les autres peuples aggrave le marasme économique, car il arrive souvent que la source des revenus soit moins le développement des forces productives que l'exploitation semi féodale des « allogènes ». Ainsi, du côté de la Russie, la guerre porte un caractère foncièrement réactionnaire et hostile aux mouvements de libération.

Qu'est-ce que le social-chauvinisme ?

Le social-chauvinisme, c'est la « défense de la patrie » dans la guerre actuelle. De cette position découlent, par voie de conséquence, la renonciation à la lutte de classe pendant la guerre, le vote des crédits militaires, etc. Les social-chauvins pratiquent en fait une politique antiprolétarienne, bourgeoise, car ils préconisent en réalité, non pas la « défense de la patrie » au sens de la lutte contre l'oppression étrangère, mais le « droit » de telles ou telles « grandes » puissances à piller les colonies et à opprimer d'autres peuples. Les social-chauvins reprennent à leur compte la mystification du peuple par la bourgeoisie, selon laquelle la guerre serait menée pour la défense de la liberté et de l'existence des nations, et se rangent ainsi aux côtés de la bourgeoisie contre le prolétariat. Sont des social-chauvins aussi bien ceux qui justifient et exaltent les gouvernements et la bourgeoisie d'un des groupes des puissances belligérantes que ceux qui, à l'instar de Kautsky, reconnaissent aux socialistes de toutes les puissances belligérantes un droit identique à la « défense de la patrie ». Le social-chauvinisme, qui prône en fait la défense des privilèges, des avantages, des pillages et violences de « sa propre » bourgeoisie impérialiste (ou de toute bourgeoisie, en général), constitue une trahison pleine et entière de toutes les convictions socialistes et de la résolution du Congrès socialiste international de Bâle.

Le Manifeste de Bâle

Le Manifeste sur la guerre, adopté à l'unanimité à Bâle en 1912, vise justement la guerre qui a éclaté en 1914 entre l'Angleterre et l'Allemagne avec leurs alliés actuels. Le manifeste déclare nettement que nul intérêt du peuple ne peut justifier une telle guerre, menée pour « le profit des capitalistes ou l'orgueil des dynasties », sur la base de la politique impérialiste, spoliatrice, des grandes puissances. Le manifeste déclare expressément que la guerre est un danger « pour les gouvernements » (tous sans exception), met en évidence la crainte que la « révolution prolétarienne » leur inspire, rappelle de la manière la plus explicite l'exemple de la Commune de 1871 et celui d'octobre décembre 1905, c'est-à-dire l'exemple de la révolution et de la guerre civile. Par conséquent, le Manifeste de Bâle indique, précisément pour la guerre actuelle, la tactique de la lutte révolutionnaire des ouvriers à l'échelle internationale contre leurs gouvernements, la tactique de la révolution prolétarienne. Le Manifeste de Bâle reprend les termes de la résolution de Stuttgart disant qu'au cas où la guerre éclaterait, les socialistes devraient exploiter « la crise économique et politique » créée par la guerre pour « précipiter la chute de la domination capitaliste », c'est à dire mettre à profit les difficultés suscitées aux gouvernements par la guerre, ainsi que la colère des masses, en vue de la révolution socialiste.

La politique des social-chauvins, qui justifient la guerre du point de vue bourgeois sur le mouvement de libération, qui admettent la « défense de la patrie », qui votent les crédits, qui entrent dans les ministères, etc., est donc une trahison pure et simple du socialisme, qui ne s'explique, comme on le verra plus loin, que par la victoire de l'opportunisme et de la politique ouvrière national libérale au sein de la majorité des partis européens.

Les fausses références à Marx et Engels

Les social-chauvins russes (Plékhanov en tête) invoquent la tactique de Marx dans la guerre de 1870 ; les social-chauvins allemands (genre Lensch, David et Cie) invoquent les déclarations d'Engels en 1891 sur la nécessité pour les socialistes allemands de défendre la patrie en cas de guerre contre la Russie et la France réunies ; enfin, les social-chauvins genre Kautsky, désireux de transiger avec le chauvinisme international et de le légitimer, invoquent le fait que Marx et Engels, tout en condamnant les guerres, se sont néanmoins chaque fois rangés, de 1854-1855 à 1870-1871 et en 1876-1877, du côté de tel ou tel État belligérant, une fois le conflit malgré tout déclenché.

Toutes ces références déforment d'une façon révoltante les conceptions de Marx et d'Engels par complaisance pour la bourgeoisie et les opportunistes, de même que les écrits des anarchistes (les Guillaume et Cie) dénaturent les conceptions de Marx et d'Engels pour justifier l'anarchisme. La guerre de 1870 1871 a été, du côté de l'Allemagne, une guerre historiquement progressive jusqu'à la défaite de Napoléon III qui, de concert avec le tsar, avait longtemps opprimé l'Allemagne en y maintenant le morcellement féodal. Dès que la guerre eut tourné au pillage de la France (annexion de l'Alsace et de la Lorraine), Marx et Engels condamnèrent résolument les Allemands. Au reste, dès le début de cette guerre, Marx et Engels avaient approuvé le refus de Bebel et de Liebknecht de voter les crédits et recommandé à la social-démocratie de ne pas faire bloc avec la bourgeoisie, mais de lutter pour la sauvegarde des intérêts de classe particuliers du prolétariat. Appliquer le jugement porté sur cette guerre progressive bourgeoise et de libération nationale à la guerre impérialiste actuelle, c'est se moquer de la vérité. Il en va de même, de façon encore plus frappante, pour la guerre de 1854 1855 et pour toutes les guerres menées au XIX• siècle, alors que n'existaient ni l'impérialisme actuel, ni les conditions objectives déjà mûres du socialisme, ni des partis socialistes de masse dans tous les pays belligérants, c'est à dire à une époque où faisaient précisément défaut les conditions d'où le Manifeste de Bâle dégageait la tactique de la « révolution prolétarienne » en relation avec la guerre entre les grandes puissances.

Invoquer aujourd'hui l'attitude de Marx à l'égard des guerres de l'époque de la bourgeoisie progressive et oublier les paroles de Marx : « Les ouvriers n'ont pas de patrie », paroles qui se rapportent justement à l'époque de la bourgeoisie réactionnaire qui a fait son temps, à l'époque de la révolution socialiste, c'est déformer cyniquement la pensée de Marx et substituer au point de vue socialiste le point de vue bourgeois.

La faillite de la IIe Internationale

Les socialistes du monde entier ont déclaré solennellement en 1912, à Bâle, qu'ils considéraient la future guerre européenne comme une entreprise « criminelle » et ultra-réactionnaire de tous les gouvernements, qui devait précipiter la chute du capitalisme en provoquant inévitablement la révolution contre ce dernier. La guerre est venue, la crise a éclaté. Au lieu de la tactique révolutionnaire, la majorité des partis social-démocrates ont appliqué une tactique réactionnaire et se sont rangés du côté de leurs gouvernements et de leur bourgeoisie. Cette trahison à l'égard du socialisme marque la faillite de la IIe Internationale (1889 1914), et nous devons voir clairement ce qui a déterminé cette faillite, ce qui a engendré le social-chauvinisme et ce qui lui a donné sa vigueur.

Le social-chauvinisme, dernier mot de l'opportunisme

Durant toute l'existence de la II• Internationale, une lutte s'est poursuivie à l'intérieur de tous les partis social-démocrates entre l'aile révolutionnaire et l'aile opportuniste. Dans plusieurs pays, il y a eu scission sur ce point (Angleterre, Italie, Hollande, Bulgarie). Aucun marxiste ne doutait que l'opportunisme fût l'expression. de la politique bourgeoise au sein du mouvement ouvrier, l'expression des intérêts de la petite bourgeoisie et de l'alliance avec « leur » bourgeoisie d'une partie minime d'ouvriers embourgeoisés contre les intérêts de la masse des prolétaires, de la masse des opprimés.

Les conditions objectives de la fin du XIXe siècle renforçaient tout particulièrement l'opportunisme, l'utilisation de la légalité bourgeoise étant transformée de ce fait en servilité à son égard ; elles créaient une mince couche bureaucratique et aristocratique de la classe ouvrière, et attiraient dans les rangs des partis social-démocrates nombre de « compagnons de route » petits bourgeois.

La guerre a accéléré ce développement, transformé l'opportunisme en social-chauvinisme, et l'alliance tacite des opportunistes avec la bourgeoisie, en une alliance ouverte.

En outre, les autorités militaires ont décrété partout la loi martiale et muselé la masse ouvrière, dont les anciens chefs sont passés, à peu près en bloc, du côté de la bourgeoisie.

La base économique de l'opportunisme est la même que celle du social-chauvinisme : les intérêts d'une mince couche d'ouvriers privilégiés et de la petite bourgeoisie, qui défendent leur situation privilégiée, leur « droit » aux miettes des profits réalisés dans le pillage des autres nations par « leur » bourgeoisie nationale, grâce aux avantages attachés à sa situation de grande puissance, etc.

Le contenu politique et idéologique de l'opportunisme est le même que celui du social-chauvinisme : remplacement de la lutte des classes par leur collaboration, renonciation aux moyens révolutionnaires de lutte, soutien de « son » gouvernement en difficultés au lieu d'une utilisation de ces difficultés pour la révolution. Si l'on considère tous les pays européens dans leur ensemble, sans s'arrêter à telles bu telles personnalités (quel que soit leur prestige), on constatera que c'est bien le courant opportuniste qui est devenu le principal rempart du social-chauvinisme, et que du camp des révolutionnaires s'élève presque partout une protestation plus ou moins conséquente contre ce courant. Et si l'on considère, par exemple, le groupement des tendances au congrès socialiste international de Stuttgart, en 1907, on constatera que le marxisme international était contre l'impérialisme, tandis que, dès cette époque, l'opportunisme international le soutenait.

L'unité avec les opportunistes, c'est l'alliance

des ouvriers

avec « leur » bourgeoisie nationale et la scission de

la classe ouvrière révolutionnaire internationale

Autrefois, avant la guerre, l'opportunisme était souvent considéré comme une « déviation », une « position extrême », mais on lui reconnaissait néanmoins le droit d'être partie intégrante du parti social-démocrate. La guerre a montré que c'est désormais chose impossible. L'opportunisme s'est pleinement « épanoui », il a joué jusqu'au bout son rôle d'émissaire de la bourgeoisie dans le mouvement ouvrier. L'unité avec les opportunistes est devenue un tissu d'hypocrisies, dont nous voyons un exemple dans le parti social-démocrate allemand. Dans toutes les grandes occasions (par exemple, lors du vote du 4 août), les opportunistes présentent leur ultimatum et l'imposent en mettant en jeu leurs nombreuses relations avec la bourgeoisie, leur majorité dans les directions des syndicats, etc. L' unité avec les opportunistes, n'étant rien d'autre que la scission du prolétariat révolutionnaire de tous les pays, marque en fait aujourd'hui la subordination de la classe ouvrière à « sa » bourgeoisie nationale, l'alliance avec celle-ci en vue d'opprimer d'autres nations et de lutter pour les privilèges impérialistes. Si dure que soit, en certains cas, la lutte contre les opportunistes qui règnent dans maintes organisations, quelque forme particulière que prenne, dans certains pays, le processus d'épuration des partis ouvriers se débarrassant des opportunistes, ce processus est inévitable et fécond. Le socialisme réformiste agonise ; le socialisme renaissant « sera révolutionnaire, intransigeant, insurrectionnel » selon l'expression si juste du socialiste français Paul Golay.

Le « kautskisme »

Kautsky, la plus grande autorité de la II• Internationale, offre un exemple éminemment typique, notoire, de la façon dont la reconnaissance verbale du marxisme a abouti en fait à le transformer en « strouvisme » ou en « brentanisme »[2]. Nous en avons un autre exemple avec Plékhanov. À l'aide de sophismes manifestes, on vide le marxisme de son âme vivante, révolutionnaire. On admet tout dans le marxisme, excepté les moyens révolutionnaires de lutte, la propagande en leur faveur et la préparation de leur mise en oeuvre, l'éducation des masses dans ce sens. Au mépris de tout principe, Kautsky « concilie » la pensée fondamentale du social-chauvinisme, l'acceptation de la défense de la patrie dans la guerre actuelle, avec des concessions diplomatiques et ostentatoires aux gauches, telles que l'abstention lors du vote des crédits, la prise de position verbale en faveur de l'opposition, etc. Kautsky, qui écrivit en 1909 tout un livre sur l'imminence d'une époque de révolutions et sur le lien entre la guerre et la révolution ; Kautsky, qui signa en 1912 le Manifeste de Bâle sur l'utilisation révolutionnaire de la guerre de demain, s'évertue aujourd'hui à justifier et à farder le social-chauvinisme, et se joint comme Plékhanov à la bourgeoisie pour railler toute idée de révolution, toute initiative allant dans le sens d'une lutte nettement révolutionnaire.

La classe ouvrière ne peut jouer son rôle révolutionnaire mondial sans mener une lutte implacable contre ce reniement, cette veulerie, cette servilité à l'égard de l'opportunisme et cet incroyable avilissement de la théorie marxiste. Le kautskisme n'est pas un effet du hasard, c'est le produit social des contradictions de la IIe Internationale, de la fidélité en paroles au marxisme alliée à la soumission de fait à l'opportunisme.

Ce mensonge majeur du « kautskisme » se manifeste sous des formes diverses dans les différents pays. En Hollande, Roland Holst, tout en repoussant l'idée de la défense de la patrie, plaide pour l'unité avec le parti des opportunistes. Trotsky, en Russie, repoussant également cette idée, plaide aussi pour l'unité avec le groupe opportuniste et chauvin de « Nacha Zaria ». Rakovski, en Roumanie, tout en déclarant la guerre à l'opportunisme, qu'il rend responsable de la faillite de l'Internationale, est prêt cependant à admettre l'idée de la défense de la patrie. Ce sont là des manifestations du mal que les marxistes hollandais (Gorter, Pannekoek) ont appelé le « radicalisme passif », et qui vise à substituer au marxisme révolutionnaire l'éclectisme en théorie, et la servilité ou l'impuissance devant l'opportunisme dans la pratique.

Le mot d'ordre des marxistes est celui

de la social-démocratie révolutionnaire

La guerre a, sans conteste, engendré une crise extraordinairement violente et aggravé, à l'extrême la misère des masses. Le caractère réactionnaire de cette guerre, le mensonge éhonté de la bourgeoisie de tous les pays, qui dissimule ses visées do brigandage sous le manteau de l'idéologie « nationale », suscitent nécessairement, dans la situation révolutionnaire qui existe objectivement, des tendances révolutionnaires au sein des masses. Notre devoir est d'aider à prendre conscience de ces tendances, de les approfondir et de leur donner corps. Seul le mot d'ordre de la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile exprime correctement cette tâche, et toute lutte de classe conséquente pendant la guerre, toute tactique sérieusement appliquée d'« actions de masse » y mène inévitablement. On ne peut savoir si c'est à l'occasion de la première ou d'une seconde guerre impérialiste des grandes puissances, si c'est pendant ou après cette guerre, qu'éclatera un puissant mouvement révolutionnaire. Mais, de toute façon, notre devoir impérieux est de travailler méthodiquement et sans relâche dans cette voie.

Le Manifeste de Bâle invoque sans détours l'exemple de la Commune de Paris, c'est à dire la transformation d'une guerre de gouvernements en guerre civile. Il y a un demi-siècle, le prolétariat était trop faible, les conditions objectives du socialisme n'étaient pas encore venues à maturité, il ne pouvait y avoir ni corrélation ni coopération des mouvements révolutionnaires dans tous les pays belligérants ; l'engouement d'une partie des ouvriers parisiens pour « l'idéologie nationale » (la tradition de 1792) attestait de leur part une défaillance petite bourgeoise, que Marx avait signalée en son temps et qui fut une des causes de l'échec de la Commune. Un demi-siècle plus tard, les conditions qui affaiblissaient la révolution d'alors ont disparu, et à l'heure actuelle il est impardonnable pour un socialiste de renoncer à agir, très précisément, dans l'esprit des communards parisiens.

L'exemple de la fraternisation dans les tranchées

Les journaux bourgeois de tous les pays belligérants ont cité des exemples de fraternisation entre soldats même dans les tranchées. Et les décrets draconiens promulgués par les autorités militaires (Allemagne, Angleterre) contre cette fraternisation ont démontré que les gouvernements et bourgeoisie y attachaient une sérieuse importance. Si des cas de fraternisation ont pu se produire, malgré la donation totale de l'opportunisme à la direction des partis social-démocrates d'Europe occidentale, et alors que le social-chauvinisme est soutenu par toute la presse social-démocrate, par toutes les autorités de la IIe Internationale, cela nous montre à quel point il serait possible d'abréger la durée de la guerre criminelle, réactionnaire et esclavagiste d'aujourd'hui et d'organiser le mouvement international révolutionnaire, si un travail systématique ait effectué dans ce sens, ne serait-ce que par les socialistes de gauche de tous les pays belligérants.

L'importance de l'organisation illégale

Les anarchistes les plus marquants du monde entier se sont déshonorés tout autant que les opportunistes par le social-chauvinisme (dans l'esprit de Plékhanov et de Kautsky) dont ils ont fait preuve au cours de cette guerre. Un des résultats utiles de ce conflit sera sans doute qu'il tuera la fois l'opportunisme et l'anarchisme.

Sans renoncer en aucun cas et sous aucun prétexte à, utiliser la plus minime possibilité légale pour organiser les masses et propager le socialisme, les partis social-démocrates doivent rompre avec toute attitude servile devant la légalité. « Tirez les premiers, messieurs les bourgeois », écrivait Engels [3], en faisant précisément allusion à la guerre civile et à la nécessité pour nous de violer la légalité après que celle-ci l'aura été par la bourgeoisie. La crise a montré que la bourgeoisie enfreint la légalité dans tous les pays même les plus libres, et qu'il est impossible de conduire masses à la révolution sans constituer une organisation clandestine pour préconiser, discuter, apprécier et préparer les moyens de lutte révolutionnaires. En Allemagne, par exemple, tout ce que les socialistes font d'honnête se fait contre le vil opportunisme et l'hypocrite « kautskisme », et cela, précisément, dans l'illégalité. En Angleterre, on est passible du bagne pour l'impression d'appels invitant à refuser le service militaire.

Considérer comme compatible avec l'appartenance au parti social-démocrate la répudiation des procédés clandestins de propagande et les railler dans la presse légale, c'est trahir le socialisme.

De la défaite de « son propre » gouvernement dans la guerre impérialiste

Les partisans de la victoire de leur gouvernement dans la guerre actuelle, de même que les partisans du mot d'ordre : « Ni victoire ni défaite », adoptent les uns et les autres le point de vue du social-chauvinisme. Dans une guerre réactionnaire, la classe révolutionnaire ne peut pas ne pas souhaiter la défaite de son gouvernement ; elle ne peut manquer de voir le lien entre les échecs militaires de ce dernier et les facilités qui en résultent pour le renverser. Seul le bourgeois qui croit que la guerre engagée par les gouvernements finira de toute nécessité comme une guerre entre gouvernements, et qui le désire, trouve « ridicule » ou « absurde » l'idée que les socialistes de tous les pays belligérants doivent affirmer qu'ils veulent la défaite de tous les gouvernements, de « leurs » gouvernements. Par contre, une telle position correspondrait exactement à la pensée secrète de tout ouvrier conscient et s'inscrirait dans le cadre de notre activité visant à transformer la guerre impérialiste en guerre civile.

Il est hors de doute que l'important travail d'agitation contre la guerre effectué par une partie des socialistes anglais, allemands et russes « affaiblissait la puissance militaire » de leurs gouvernements respectifs, mais cette agitation faisait honneur aux socialistes. Ceux-ci doivent expliquer aux masses qu'il n'est point de salut pour elles hors du renversement révolutionnaire de « leurs » gouvernements respectifs, et que les difficultés rencontrées par ces gouvernements dans la guerre actuelle doivent être exploitées précisément à cette fin.

Du pacifisme et du mot d'ordre de la paix

L'état d'esprit des masses en faveur de la paix exprime souvent le début d'une protestation, d'une révolte et d'une prise de conscience du caractère réactionnaire de la guerre. Tirer profit de cet état d'esprit est le devoir de tous les social-démocrates. Ils participeront très activement à tout mouvement et à toute manifestation sur ce terrain, mais ils ne tromperont pas le peuple en laissant croire qu'en l'absence d'un mouvement révolutionnaire, il est possible de parvenir à une paix sans annexions, sans oppression des nations, sans pillage, sans que subsiste le germe de nouvelles guerres entre les gouvernements actuels et les classes actuellement dirigeantes. Tromper ainsi le peuple ne ferait que porter de l'eau au moulin de la diplomatie secrète des gouvernements belligérants et de leurs plans contre-révolutionnaires. Quiconque désire une paix solide et démocratique doit être partisan de la guerre civile contre les gouvernements et la bourgeoisie.

Du droit des nations à disposer d'elles-mêmes

La mystification du peuple la plus largement pratiquée par la bourgeoisie dans cette guerre est le camouflage de ses buts de brigandage derrière l'idée de la « libération nationale ». Les Anglais promettent la liberté à la Belgique ; les Allemands à la Pologne, etc. En réalité, comme nous l'avons vu, c'est une guerre entre les oppresseurs de la majorité des nations du monde pour consolider et étendre cette oppression.

Les socialistes ne peuvent atteindre leur but sans lutter contre tout asservissement des nations. Aussi doivent ils exiger absolument que les partis social-démocrates des pays oppresseurs (des « grandes » puissances, notamment) reconnaissent et défendent le droit des nations opprimées à disposer d'elles-mêmes, et cela au sens politique du mot, c'est à dire le droit à la séparation politique. Le socialiste appartenant à une puissance impérialiste ou à une nation possédant des colonies, et qui ne défendrait pas ce droit, serait, un chauvin.

La défense de ce droit, loin d'encourager la formation de petits États, conduit au contraire à la formation plus libre, plus sûre et, par suite, plus large et plus généralisée, de grands États et de fédérations entre États, ce qui est plus avantageux pour les masses et correspond mieux au développement économique.

Les socialistes des nations opprimées, pour leur part, doivent lutter sans réserve pour l'unité complète (y compris sur le plan de l'organisation) des ouvriers des nationalités opprimées et oppressives. L'idée d'une séparation juridique des nations (ce qu'on appelle l'« autonomie nationale culturelle » de Bauer et Renner) est une idée réactionnaire.

L'époque de l'impérialisme est celle de l'oppression croissante des nations du monde entier par une poignée de « grandes » puissances ; aussi la lutte pour la révolution internationale socialiste contre l'impérialisme est-elle impossible sans la reconnaissance du droit des nations à disposer d'elles-mêmes. « Un peuple qui en opprime d'autres ne saurait être libre » (Marx et Engels). Ne peut être socialiste un prolétariat qui prend son parti de la moindre violence exercée par « sa » nation à l'encontre d'autres nations.

Notes

1. Carl von Clausewitz, De la guerre, première partie, livre I, chapitre I, § 24

2. Le « brentanisme », théorie réformiste bourgeoise, « reconnaissant (l'école du capitalisme), mais rejetant l'école de la lutte de classe révolutionnaire » (Lénine). L. Brentano, économiste bourgeois allemand, partisan du « socialisme d'État », essayait de démontrer la possibilité de réaliser l'égalité sociale dans le cadre du capitalisme, au moyen de réformes et de la conciliation des intérêts des capitalistes et des ouvriers. Sous le couvert d'une phraséologie marxiste, Brentano et ses adeptes tentaient de subordonner le mouvement ouvrier aux intérêts de la bourgeoisie.

3. Friedrich Engels, « Le Socialisme en Allemagne », Oeuvres complètes de K. Marx et F. Engels, tome 22

(Lénine, « Le socialisme et la guerre », Oeuvres Tome 21, Éditions du progrès, Moscou, 1973)

Affiches de la Première Guerre

mondiale

Affiches contre la guerre et propagande de guerre

Affiches contre la guerre

Irlande

Propagande pour la guerre

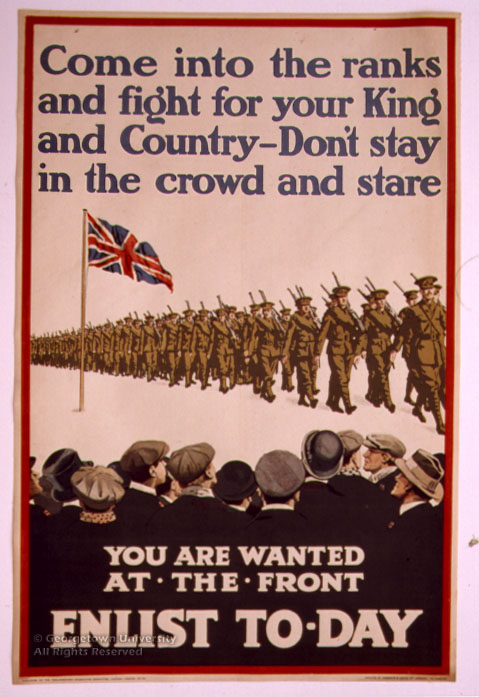

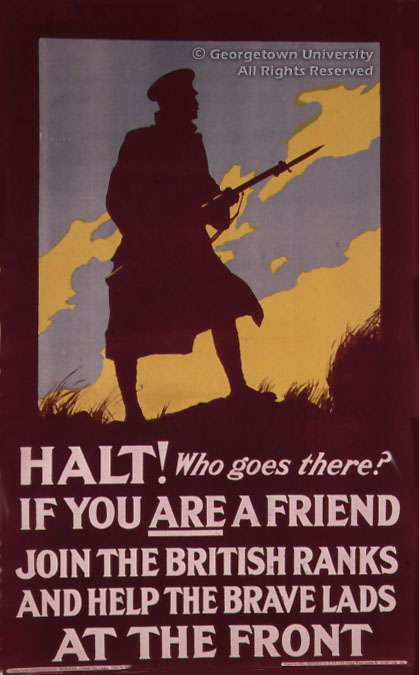

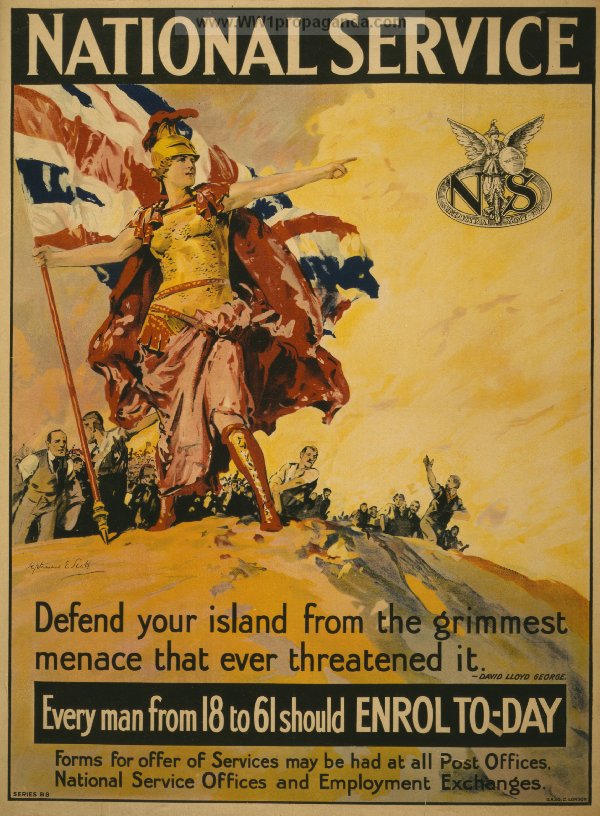

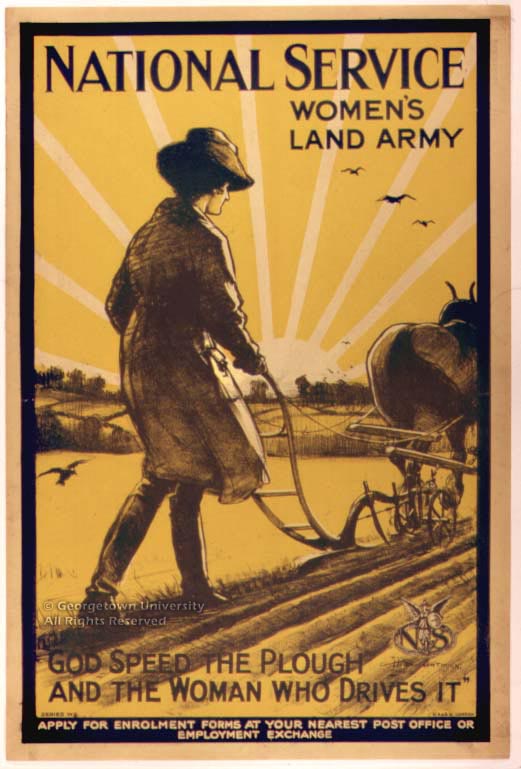

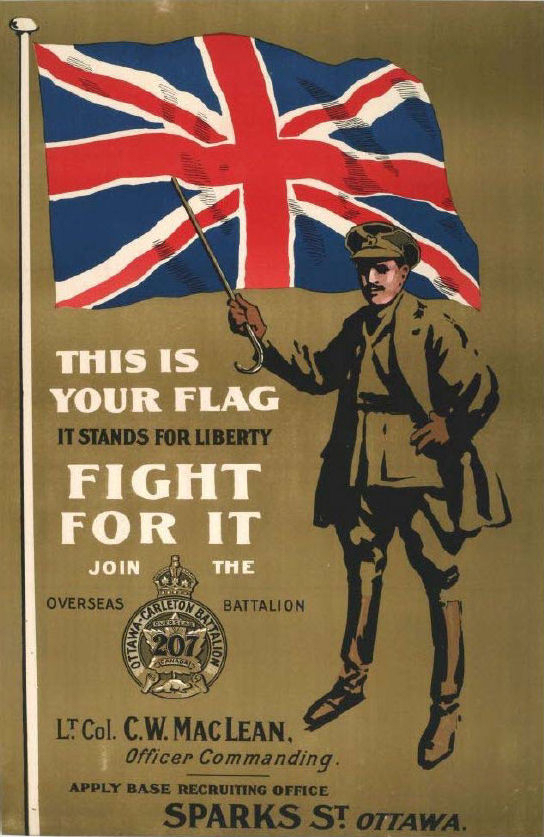

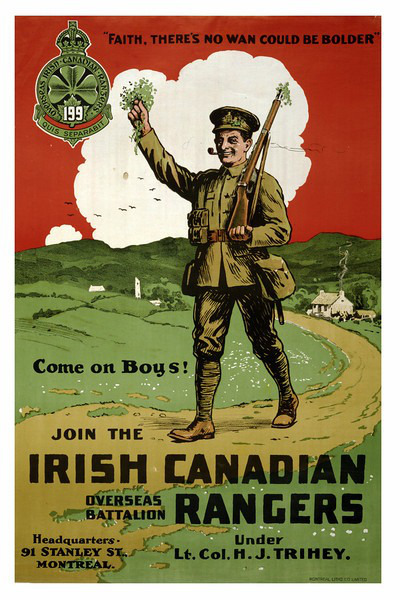

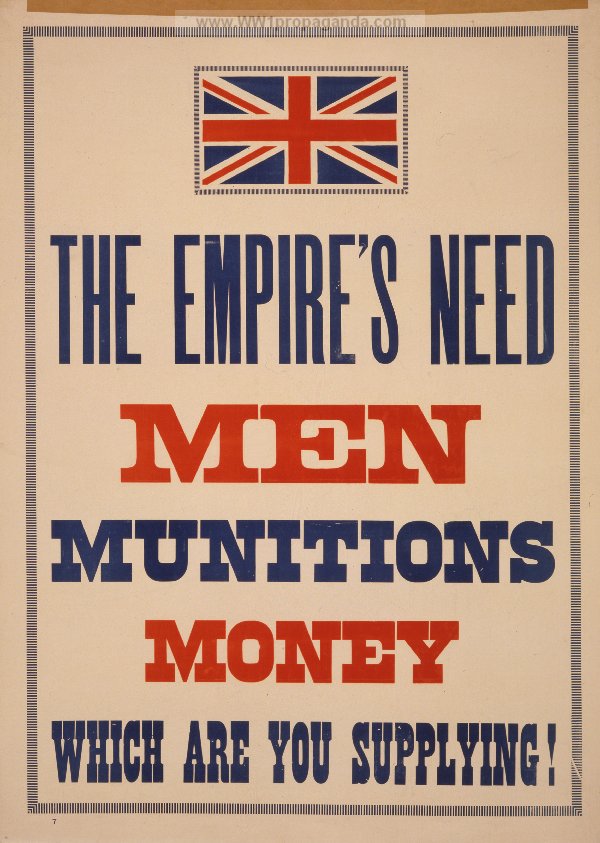

Grande-Bretagne

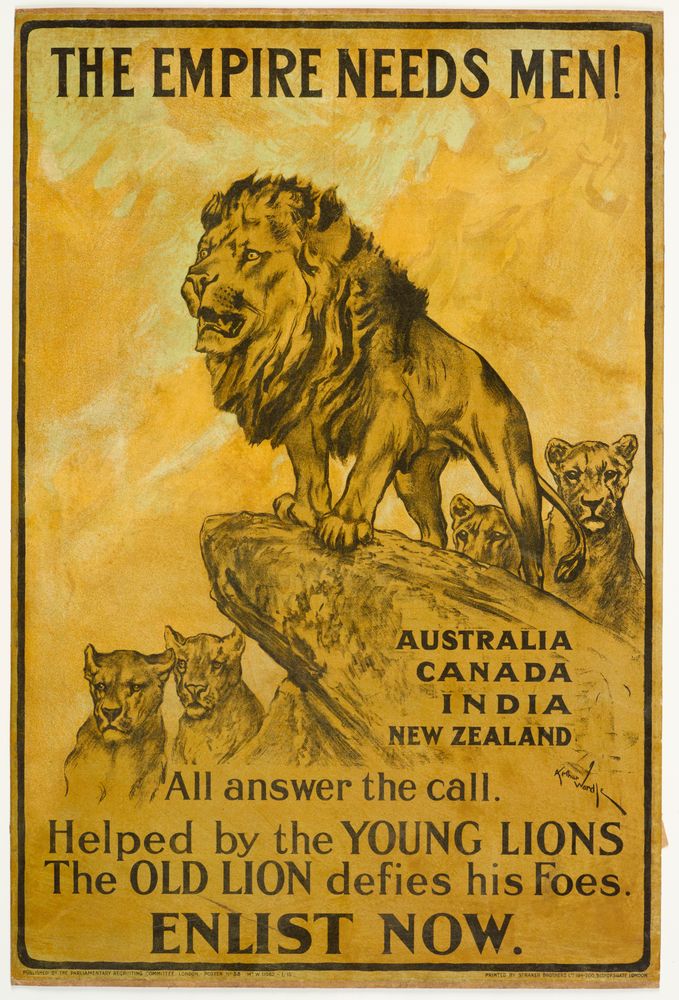

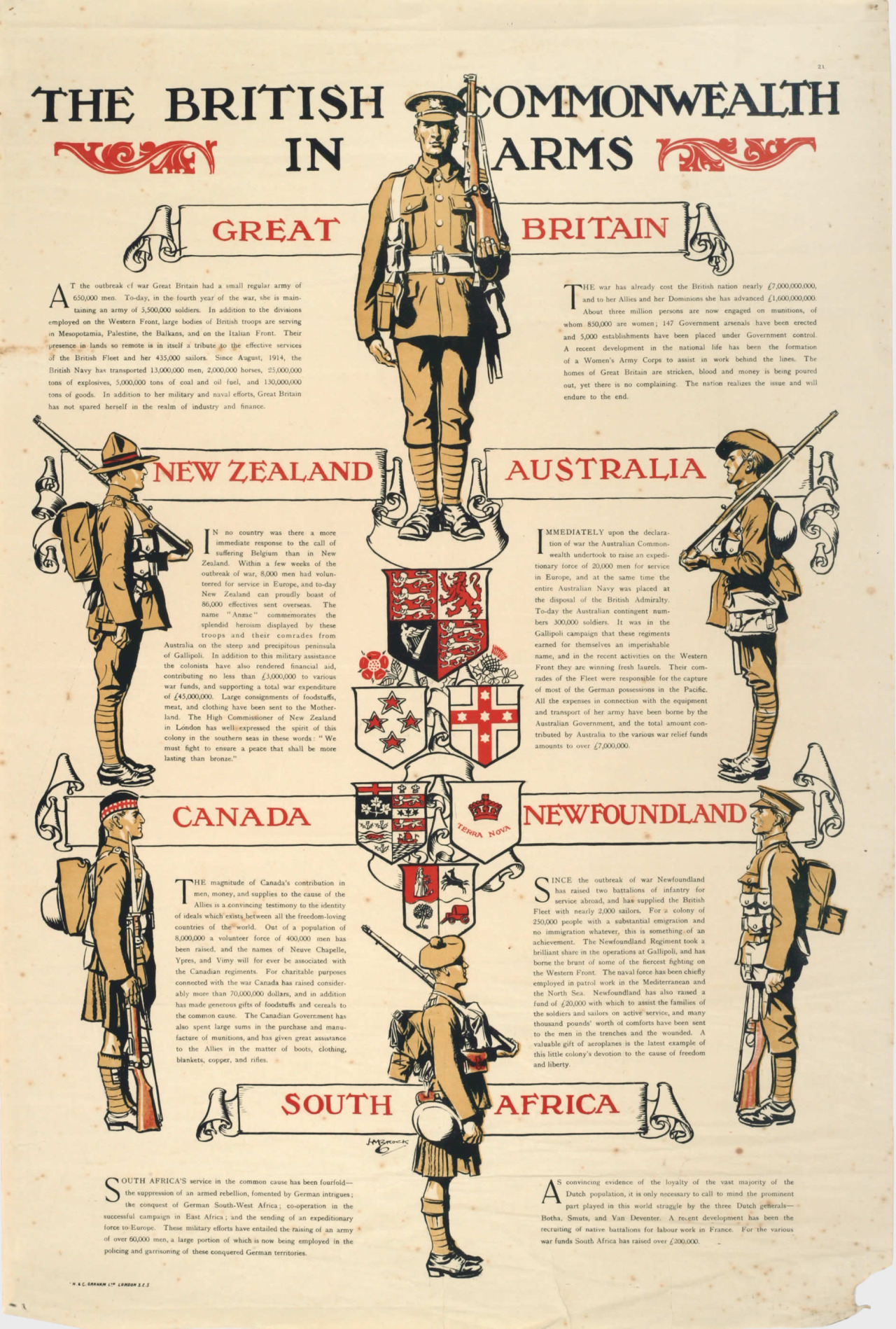

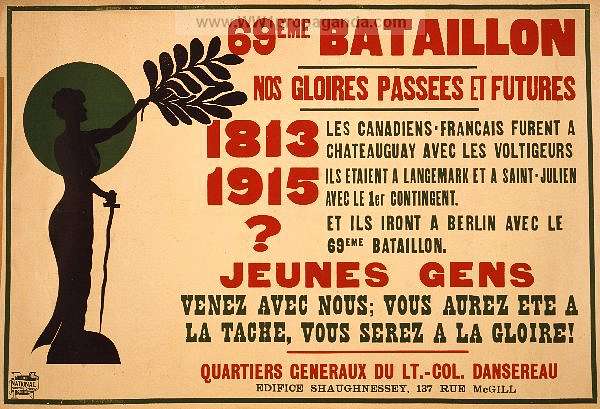

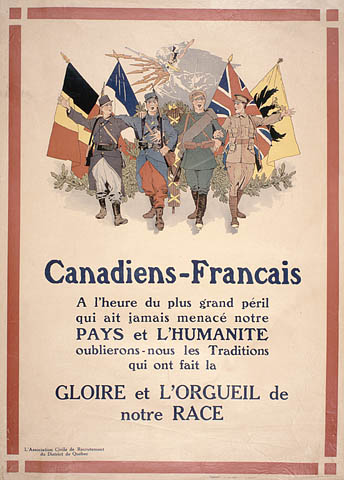

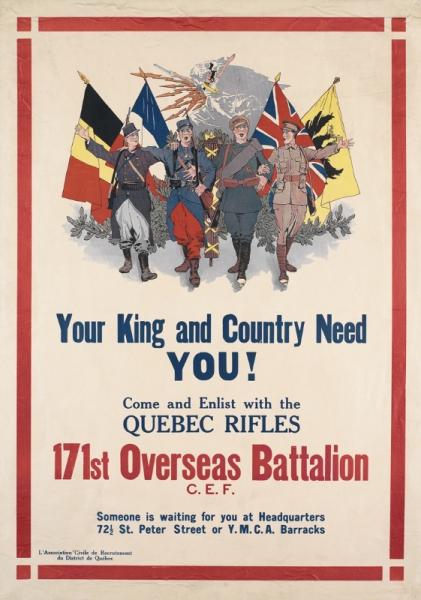

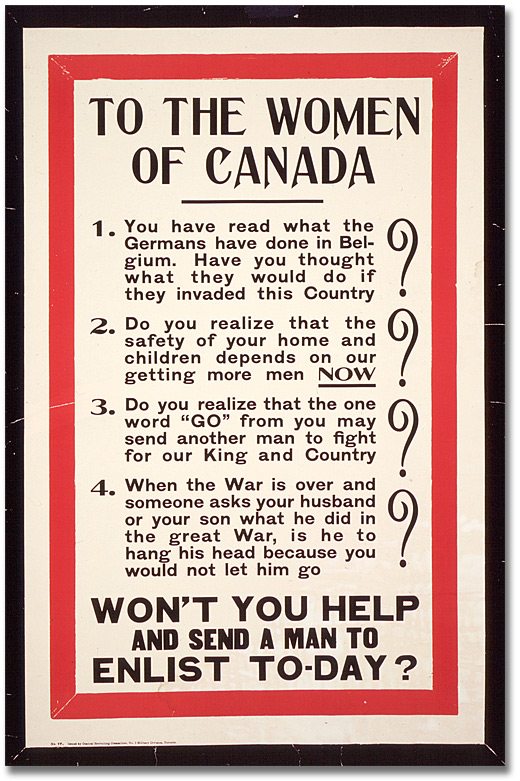

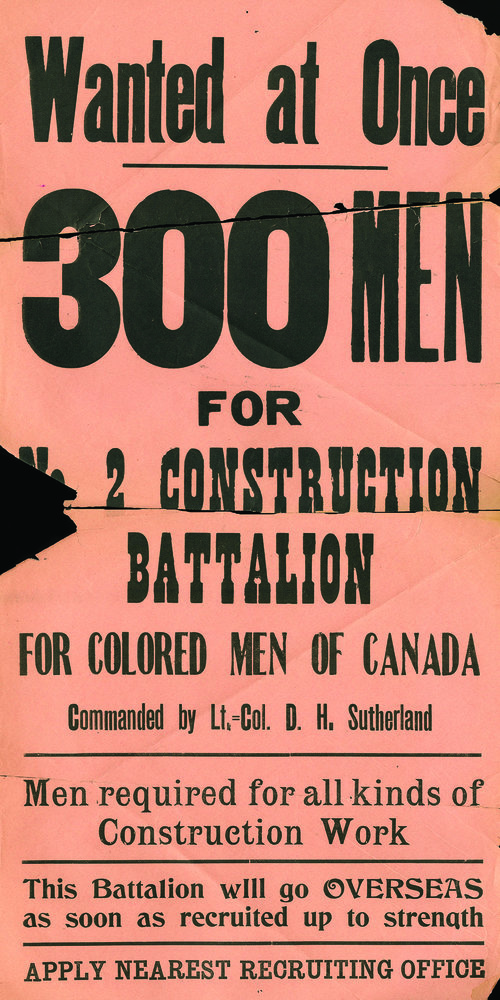

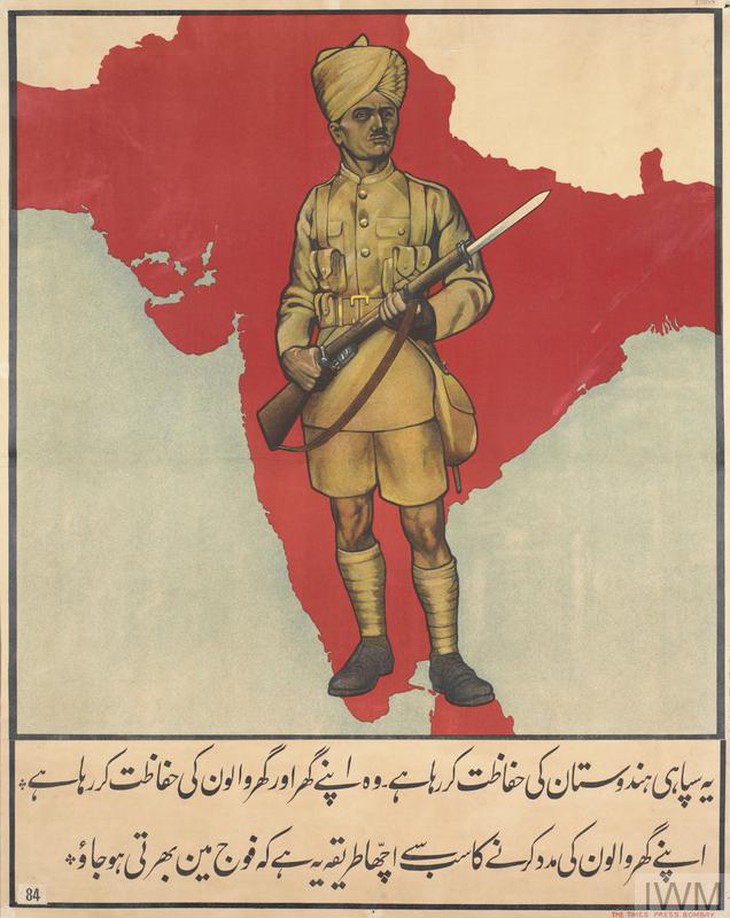

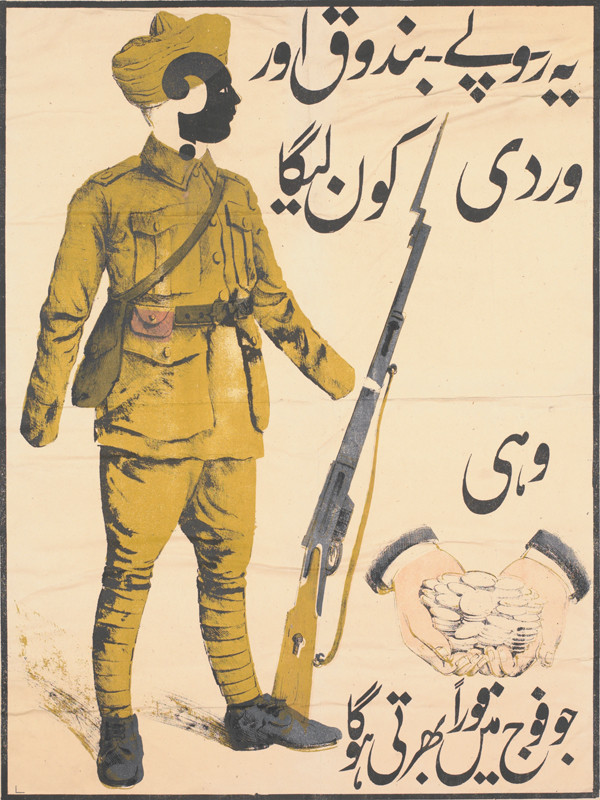

Commonwealth

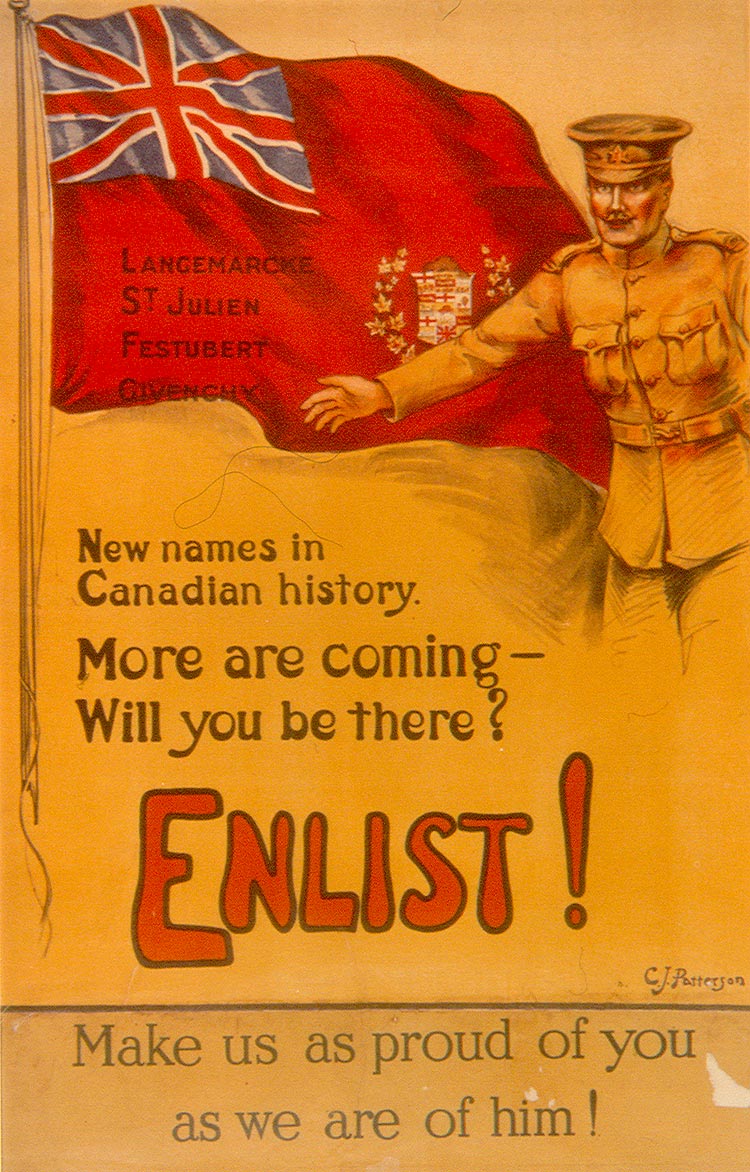

Canada

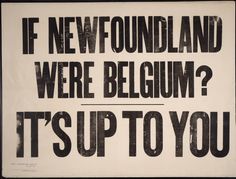

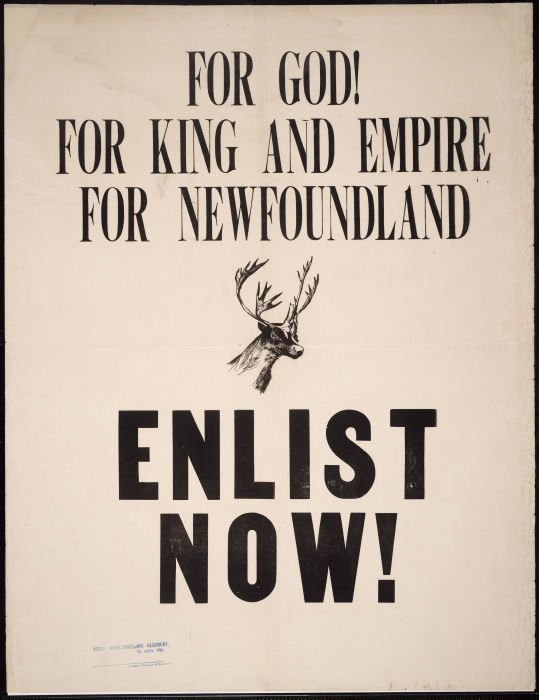

Terre-Neuve

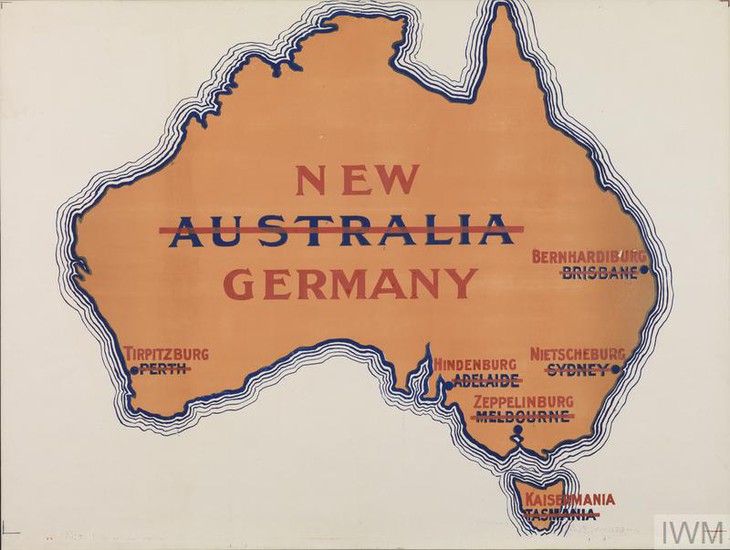

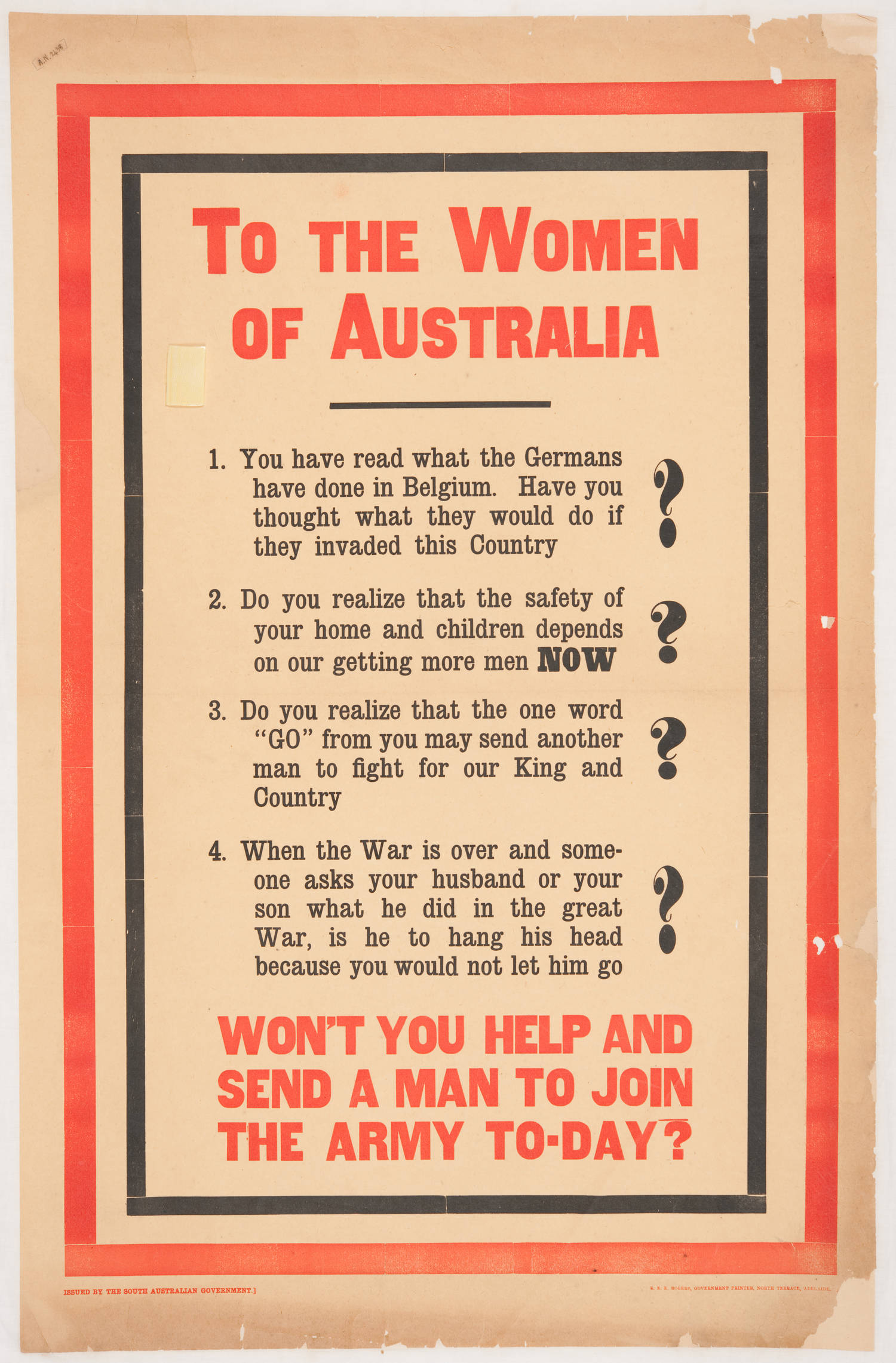

Australie

Inde

Russie tsariste

À gauche: « Tout pour la guerre! Souscrivez aux

prêts de guerre à 5,5%. », Saint-Petersburg, Russie,

1916. À droite: « Prêts pour la liberté - la

guerre jusqu'à la victoire! » (T. Butschkin)

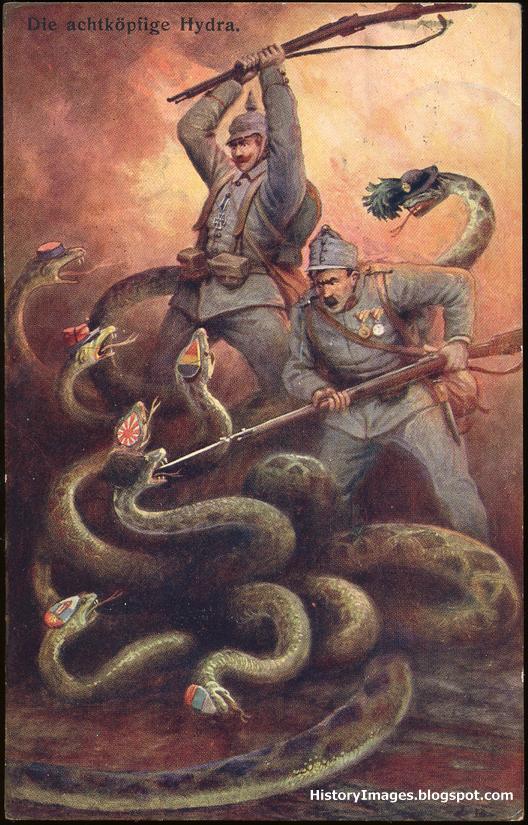

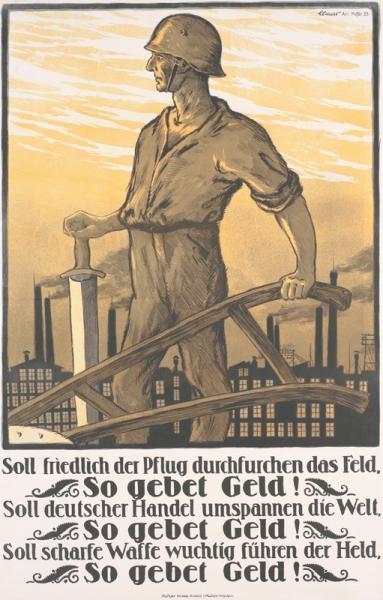

Allemagne

À gauche: L'hydre à 8 têtes. Dans cette affiche

allemande, l'Allemagne et l'Austro-Hongrie sont

présentées comme des soldats tuant l'hydre, chacune des

têtes de l'hydre représentant une puissances de la Triple

Entente et leurs alliés. Au centre: « Tout pour la patrie

! Tout pour la liberté !» À droite: « Pour travailler la

terre en paix, donnez !»

L'empire austro-hongrois

« Amener les prêts de guerre autrichens », ave cun

soldat autrichien du XVIe siècle

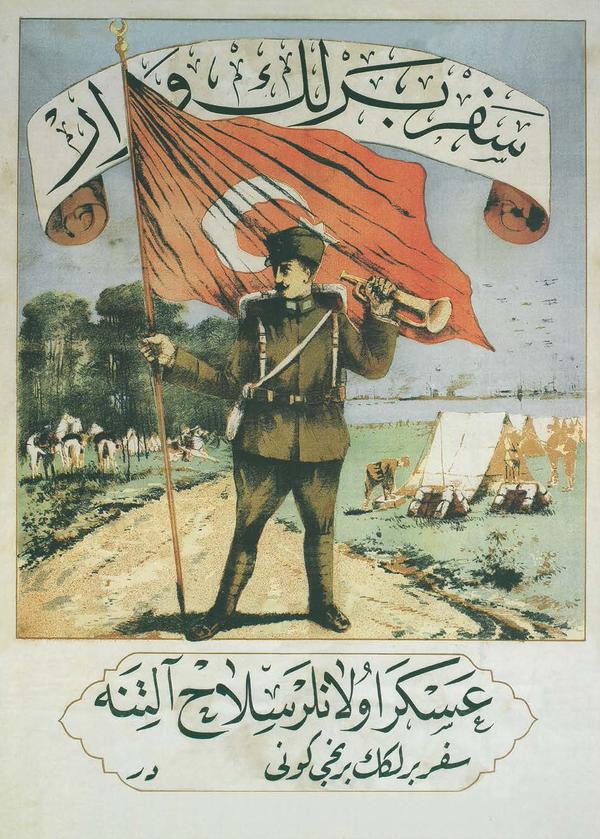

L'empire ottoman

« Mobilisation ! Soldats, aux armes ! Le premier jour de la

mobilisation est... »

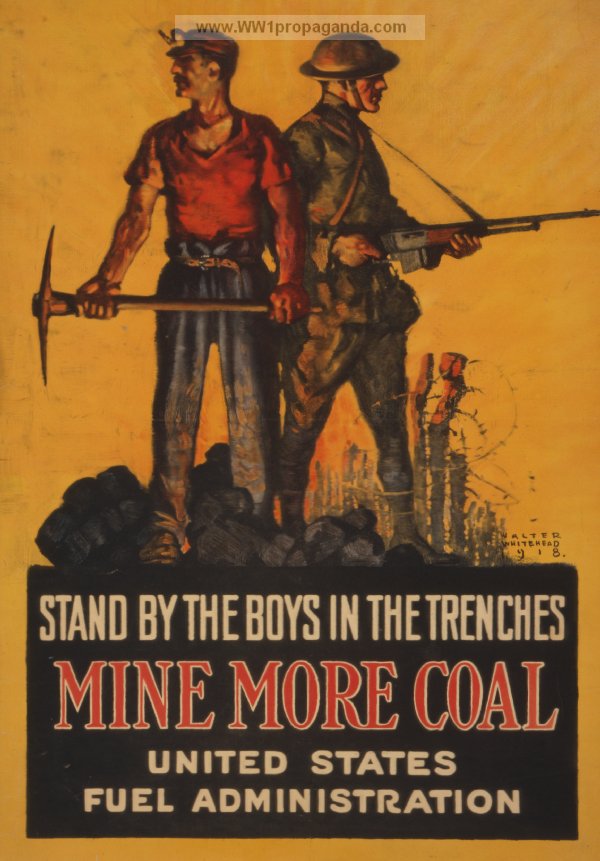

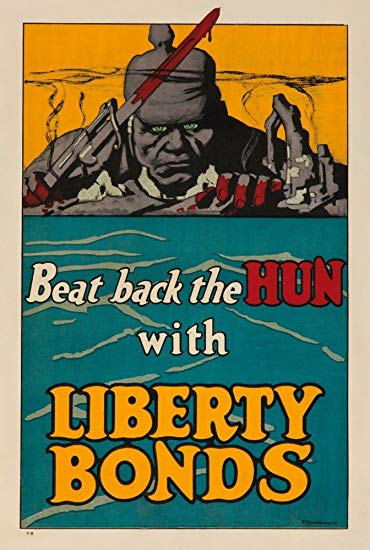

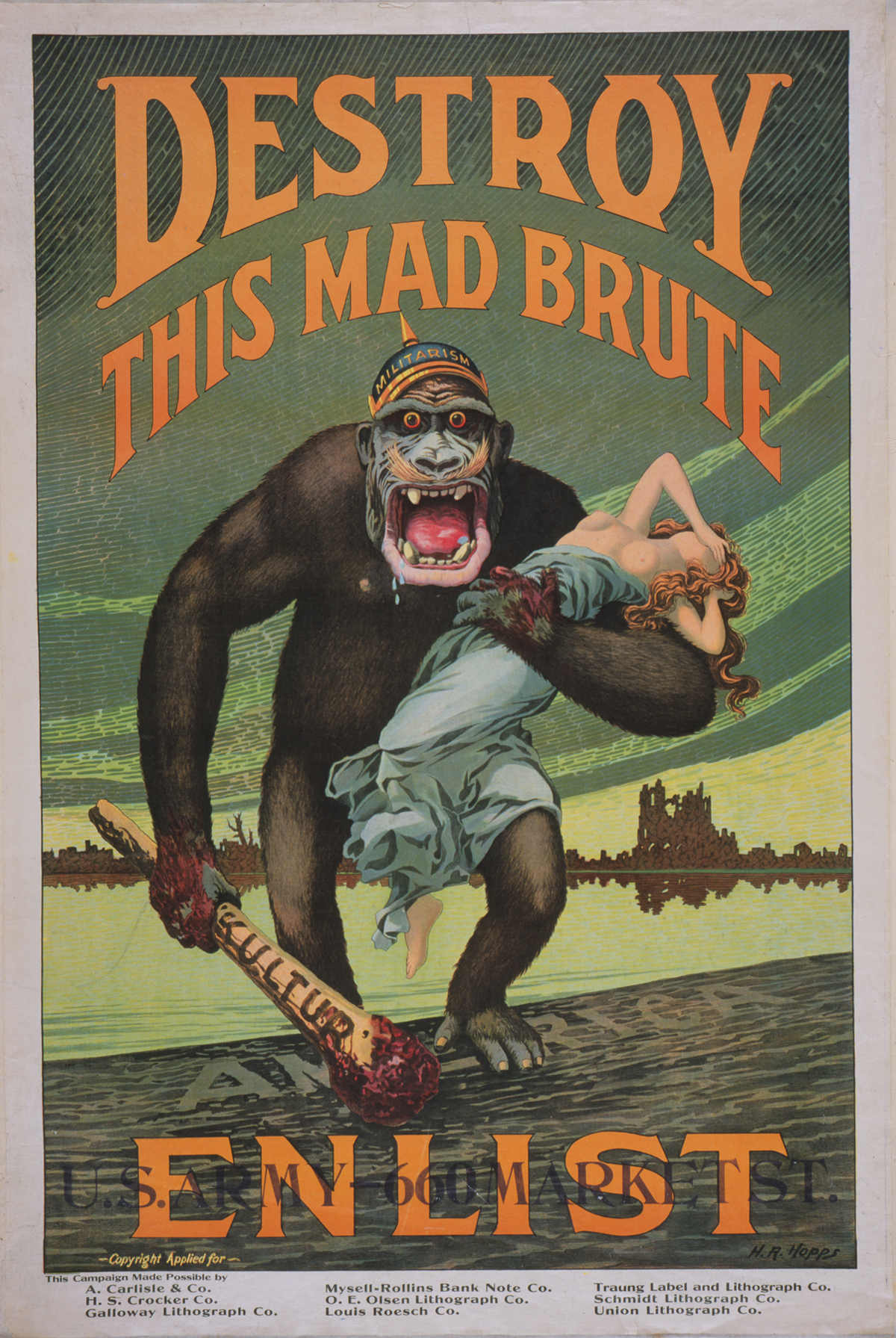

États-Unis

Lisez Le

Marxiste-Léniniste

Site web: www.pccml.ca

Courriel: redaction@cpcml.ca

Fin août,

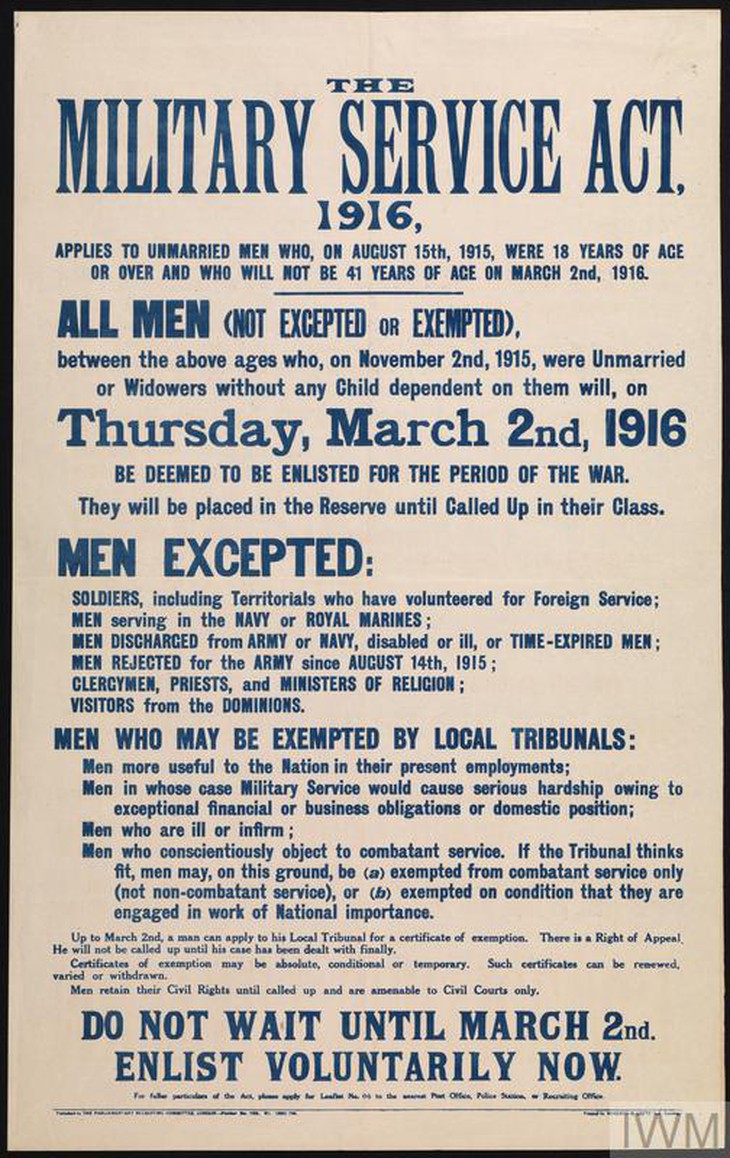

l'exécutif national du Parti travailliste et le Parti

parlementaire travailliste, composé de cinq membres du PTI, ont

accepté l'invitation du gouvernement de se joindre à la

campagne de recrutement. Cette trahison a été suivie

rapidement par un accord entre Henderson et le premier ministre Lloyd

George qui interdisait les grèves et

imposait l'arbitrage obligatoire pour tout conflit dans les usines de

production de munitions. Cet accord a conduit à la loi

draconienne sur les munitions de guerre de juin 1915, le

Munitions of War Act 1915, qui imposait l'arbitrage

obligatoire dans l'ensemble du secteur et contrôlait l'emploi et

la mobilité de tous les

travailleurs. Des tribunaux des munitions locaux, sur lesquels

siégeaient des responsables syndicaux, ont été

créés pour faire appliquer ces règles. Au

début de 1916, quand la conscription obligatoire a

été imposée, les dirigeants du Parti travailliste

faisaient partie du gouvernement et avaient cessé toute forme

d'opposition à la guerre.[

Fin août,

l'exécutif national du Parti travailliste et le Parti

parlementaire travailliste, composé de cinq membres du PTI, ont

accepté l'invitation du gouvernement de se joindre à la

campagne de recrutement. Cette trahison a été suivie

rapidement par un accord entre Henderson et le premier ministre Lloyd

George qui interdisait les grèves et

imposait l'arbitrage obligatoire pour tout conflit dans les usines de

production de munitions. Cet accord a conduit à la loi

draconienne sur les munitions de guerre de juin 1915, le

Munitions of War Act 1915, qui imposait l'arbitrage

obligatoire dans l'ensemble du secteur et contrôlait l'emploi et

la mobilité de tous les

travailleurs. Des tribunaux des munitions locaux, sur lesquels

siégeaient des responsables syndicaux, ont été

créés pour faire appliquer ces règles. Au

début de 1916, quand la conscription obligatoire a

été imposée, les dirigeants du Parti travailliste

faisaient partie du gouvernement et avaient cessé toute forme

d'opposition à la guerre.[