|

Centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale Contributions et massacre

• La

résistance des peuples coloniaux durant la

Première

Guerre mondiale La résistance des peuples coloniaux durant

|

|||||

|

|

John Chilembwe était un pasteur de l'Église baptiste dans l'ancien Nyassaland, maintenant appelé Malawi. Il était bien conscient des violences commises par les colonialistes britanniques contre son peuple - le vol de leurs terres, l'exploitation brutale de la main-d'oeuvre africaine, les sévices corporels et le travail forcé. Après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, en octobre 1914, Chilembwe a écrit une lettre au rédacteur en chef du Nyasaland Times au nom des chefs et des aînés pour exprimer les objections de la population à être entraînée dans l'effort de guerre britannique. Il écrit: « J'entends dire que la guerre a éclaté entre vous et d'autres nations, entre blancs seulement. Je vous demande donc de ne plus recruter de mes compatriotes, mes frères qui ne connaissent pas la cause de votre combat, qui n’ont rien à voir avec cela ... Il vaut mieux recruter des planteurs blancs, des commerçants, des missionnaires et d’autres colons blancs dans le pays, qui ont effectivement beaucoup de valeur et qui connaissent aussi la cause de cette guerre et ont à voir avec cette guerre. » La lettre a été rejetée par le censeur.

Le recrutement forcé de jeunes de la région par les Britanniques a finalement poussé Chilembwe et les membres de sa congrégation, parmi lesquels des enseignants locaux, à prendre les armes contre les Britanniques. Ce fut le Soulèvement de Chilembwe.[3]

Le 23 janvier 1915, Chilembwe et ses

partisans ont attaqué une plantation britannique locale ainsi

qu'un arsenal situé à proximité, où ils ont

saisi des armes. Le soulèvement a duré trois jours avant

d'être brutalement réprimé par l'armée

britannique. Plus d'une quarantaine d'insurgés ont

été exécutés sommairement et plus

de 300 emprisonnés. Chilembwe a été

tué alors qu'il tentait de se réfugier en Afrique

orientale portugaise (le Mozambique). Une enquête sur le

soulèvement menée par les autorités coloniales

britanniques a confirmé que les plantations britanniques locales

traitaient leurs travailleurs comme des esclaves et les punissaient en

toute

impunité. La mémoire du soulèvement de Chilembwe a

inspiré les peuples de la région dans leur lutte

anticoloniale contre l'impérialisme britannique au cours des

décennies suivantes.

L'armée britannique a brutalement

écrasé le soulèvement de Chilembwe

L'armée britannique a brutalement

écrasé le soulèvement de Chilembwe

et exécuté 40 insurgés.

La guerre du Bani-Volta

Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, les Français ont eu besoin d'enrôler des soldats pour le front. Ils ont commencé à enrôler des Africains, notamment les Algériens et les Marocains. Lorsque les Français ont imposé la conscription en Afrique occidentale, le peuple s'est soulevé. Les administrateurs coloniaux français ont consacré beaucoup de temps pendant la guerre à essayer de briser la résistance du peuple à la conscription. Les Africains des colonies françaises d'Afrique occidentale ont résisté en abandonnant les villages et en prenant les armes contre le pouvoir colonial dans le nord du Dahomey (aujourd'hui le Bénin), au nord de Bamako (au Mali) et dans le sud du Soudan français (aujourd'hui le Niger).[4]

L'un des principaux actes de résistance au colonialisme français pendant la guerre fut le soulèvement Bani-Volta contre la conscription qui commença en 1915 lorsque quelques villages de la région s'unirent contre les Français. À son apogée en 1916, les rebelles comptaient entre 15 000 et 20 000 hommes qui se sont battus sur plusieurs fronts et frappaient de terreur les colonialistes. Au bout d'une année et après avoir été battus à plusieurs reprises, les Français ont concentré 6 000 soldats de l'armée régulière et des mercenaires pour réprimer la rébellion. Ils ont mené une campagne « de terre brûlée » contre les insurgés, détruisant et bombardant leurs villages et massacrant la population, y compris les femmes et les enfants, en guise d'avertissement. Les dirigeants ont été exécutés et de nombreux autres emprisonnés. Après la Première Guerre mondiale, afin de continuer à gouverner en divisant le peuple, les colonialistes français ont créé la colonie de la Haute-Volta (aujourd'hui le Burkina Faso), en séparant sept districts insurgés de la grande colonie du Haut-Sénégal et du Niger.[5]

La guerre du Bani-Volta a été l'un des soulèvements majeurs contre les Français qui a inspiré d'autres luttes anticoloniales en Afrique.

La résistance au Vietnam

De nombreuses révoltes ont eu lieu au Vietnam, qui faisait partie de l'Indochine française. Quand la guerre a commencé, les colonialistes français dirigeaient l'Indochine française d'une main de fer depuis près de 70 ans, ils exploitaient le travail et les ressources des peuples vietnamiens, cambodgiens et des autres peuples de la région. Des soulèvements armés se produisaient souvent.

L'exploitation du peuple vietnamien pendant la guerre se voit dans la « contribution » forcée imposée par la France de 281 millions de francs-or, soit 60 % du total imposé à toutes les colonies françaises, et de 340 000 tonnes de matières premières représentant 34 % de toutes les matières premières fournies par les colonies.

Lorsque les Français ont imposé la conscription, la résistance s'est intensifiée. Des villages entiers ont refusé la conscription et souvent les villageois ont chassé les officiers de recrutement. Pour combattre cette résistance, les Français ont dissous les organisations patriotiques et ont emprisonné ou exécuté leurs dirigeants.

L'un des plus importants soulèvements de cette période s'est produit dans la province de Thai Nguyen, dans le nord du Vietnam en 1917, quand plus de 300 soldats et gardiens de prison se sont révoltés et ont libéré 200 prisonniers politiques qui ont pris la ville pendant plusieurs jours avant l'arrivée de renforts français qui ont réprimé la rébellion. Les Français n'ont plus jamais été capables de supprimer complètement le mouvement anticolonial dans cette région.[6]

La résistance des soldats des Caraïbes aux attaques racistes

Bien que de nombreux journaux des Antilles

britanniques s'opposaient à la Première Guerre mondiale,

qu'ils considéraient comme une guerre des «

Blancs » qui ne concernait pas les Antillais, en 1915

le ministère britannique de la Guerre, qui avait anticipé

la nécessité de recruter plus de soldats pour l'effort de

guerre et

agissait sous la pression des élites dirigeantes des îles

des Caraïbes, a créé le British West Indies Regiment

(BWIR) composé d'ouvriers originaires de la Barbade, de la

Jamaïque, de Trinidad, du Guyana et d'autres colonies des

Antilles, enrôlés avec de fausses promesses de terres et

d'autres récompenses après la guerre. Au total,

près

de 16 000 hommes ont servi dans ce bataillon.

L'objecteur de conscience Isaac Hall, qui vivait en

Angleterre en 1916, exprime bien l'opposition à la guerre parmi

ses compatriotes en écrivant: « Je suis un Noir de race

africaine, né en Jamaïque. Mes parents ont

été amenés en Jamaïque comme esclaves. Ils

ont été arrachés à leur patrie. Mon pays

est divisé par les puissances d'Europe (qui se font maintenant

la guerre entre elles), qui ont chacune à leur tour

opprimé et tyrannisé mes compatriotes. Les alliés

de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire le Portugal et la Belgique,

ont été parmi les pires oppresseurs, et maintenant que la

Belgique est envahie on veut me forcer à aller la

défendre... » Hall a été torturé et

incarcéré pendant deux ans à la prison de

Pentonville dans le nord de Londres, mais n'a jamais renoncé

à ses principes.

La conception du monde coloniale raciste des

impérialistes

britanniques à l'égard des peuples des Caraïbes est

illustrée par le traitement des soldats du BWIR qui, en Europe,

au

Moyen-Orient et en Afrique, ont été affectés

à des tâches non combattantes : des travaux de

terrassement, de construction et d'autres travaux de soutien. Un petit

nombre

seulement ont été engagés dans des

opérations de combat au front. De plus, les soldats de BWIR

recevaient une solde inférieure à celle des autres

soldats

britanniques, vivaient dans de pires conditions et étaient

humiliés.

Des membres du Régiment antillais britannique empilent les obus

à Ypres en France en 1917.

Le 6 mars 1916, le Verdala, un

navire transportant 25 officiers et 1 115 soldats du

troisième contingent jamaïcain du BWIR, est parti pour

l'Angleterre. Pour éviter les sous-marins ennemis, le navire a

été contraint de faire un détour par Halifax, au

Canada. Près de Halifax, le navire a essuyé une

tempête de neige. Les soldats n'étaient pas

équipés de vêtements chauds. Environ 600

hommes ont souffert d'hypothermie et d'engelures

importantes et cinq soldats sont morts. L'événement

d'Halifax a eu de

graves répercussions sur la campagne de recrutement qui a

dû être suspendue temporairement. Les recruteurs ont par la

suite été

contraints d'adopter une stratégie plus vigoureuse de visites de

porte à porte et ont même dû faire du recrutement au

Panama après l'entrée en guerre des États-Unis

en 1917 pour reconstituer le BWIR avec de nouvelles recrues.

Le deuxième bataillon du Régiment antillais britannique

s'embarque pour l'Afrique.

La mutinerie de Tarente

Un des actes de résistance les plus militants du BWIR s'est produit le jour de l'Armistice, le 11 novembre 1918, à Tarente, un port du sud de l'Italie et grand centre logistique de l'armée britannique, où huit bataillons BWIR de France et d'Italie avaient été concentrés en vue de leur démobilisation. Trois bataillons d'Égypte et de Mésopotamie BWIR ont été également rassemblés sur cette base, ce qui a provoqué une crise logistique.

Les soldats noirs ont reçu l'ordre d'aider au chargement et au déchargement des navires et à d'autres travaux, comme le nettoyage des latrines des soldats blancs, qu'ils ne pouvaient utiliser eux-mêmes. La colère qui couvait a alors atteint son paroxysme. Le 6 décembre 1918, les hommes du 9e bataillon du BWIR se sont mutinés et ont attaqué leurs officiers. Le même jour, 180 sergents du BWIR ont adressé au secrétaire d'État britannique une pétition dénonçant la discrimination concernant leur solde, le refus d'augmenter leur prime de démobilisation et la discrimination dans l'octroi de promotions.

Le 9 décembre, le 10e bataillon a refusé de travailler. Un officier supérieur qui avait ordonné à des hommes de BWIR de nettoyer les latrines du Corps du travail italien avait été attaqué. En réponse à un appel à l'aide des commandants de Tarente, une compagnie de mitrailleurs et un bataillon du Régiment du Worcestershire ont été envoyés pour rétablir l'ordre. Le 9e bataillon BWIR a été dissous, ses soldats ont été dispersés dans d'autres bataillons et tout le BWIR a été désarmé. Soixante soldats du BWIR ont ensuite été jugés pour mutinerie et les condamnés ont reçu des peines allant jusqu'à 20 ans. Un soldat a été exécuté par peloton d'exécution.

Malgré l'écrasement de la mutinerie, le 17 décembre 1918 un groupe de 60 sous-officiers du BWIR s'est réuni pour discuter de leurs droits, de l'autodétermination des nations des Antilles et d'une union plus étroite. Lors d'une deuxième réunion, un sous-officier a affirmé que « l'homme noir doit avoir la liberté de se gouverner lui-même dans les Antilles et, si nécessaire, la force et le sang devraient être utilisées pour atteindre cet objectif ».[7] Ils ont formé une organisation appelée la Caribbean League pour promouvoir ces objectifs, son siège a été établi à Kingston (Jamaïque) et ses bureaux auxiliaires dans les autres colonies antillaises.

La Première Guerre mondiale et l'expérience des peuples coloniaux pendant la guerre, ainsi que l'impulsion donnée par la Révolution russe, ont produit un changement qualitatif dans la conscience des peuples coloniaux. La guerre a dissipé tout doute sur les visées des puissances coloniales qui voulaient s'emparer de plus de ressources et de richesses; les peuples coloniaux ne devaient compter que sur leur propre initiative et leur juste cause pour renforcer leur résistance organisée à la domination coloniale et faire progresser leur lutte pour l'autodétermination, l'indépendance et la paix.

Notes

1. Quoc, Nguyen Ai, Le procès de la colonisation française, Hanoï, 1962, pp. 19-22 ; Butiner, Joseph : Vietnam. A Dragon Embattre, Vol. 1, London, Pall Mall, 1967, pp. 116n, 490.

2. Sepoy Letters, International Encyclopedia of the First World War

3. Resistance and Rebellions (Africq), International Encyclopedia of the First World War

4. Jacques Enaudeau, African resistance and rebellion: The other side of World War One, Al Jazeera, 22 septembre 2014

5. Saul, Mahir / Royer, Patrick, West African Challenge to Empire. Culture and History in the Volta-Bani Anti-Colonial War, Athens, Ohio University Press, 2001, p. 1.

6. Thái Nguyên Uprising, Wikipedia.

7. History of World War One, BBC.

L'incorporation massive des Indiens

par les Britanniques

Des soldats indiens en France en 1915

Dès le déclenchement de la

Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a exigé de

tous ses dominions et colonies hommes et matériel. De ces

dominions et colonies, le plus grand fardeau et les plus grands

sacrifices ont été assumés par l'Inde. Tout au

long de la guerre, près d'un million et demi de soldats et de

non-combattants de l'Inde

ont été transportés au front de l'Ouest en Europe

et dans d'autres théâtres de guerre. De ce nombre,

près de 70 000 ont été tués et

des dizaines de milliers ont subi des stress post-traumatiques, ont

perdu la vue, ont été mutilés ou ont souffert

d'autres blessures ou traumatismes psychologiques. L'Inde a

également été saignée à blanc en

termes de denrées alimentaires et autres ressources pour

l'effort de guerre, ce qui a entraîné des

conséquences désastreuses.

Quand la guerre a éclaté, l'Armée britannique de l'Inde était composée de 76 953 Britanniques, 193 901 Indiens et 45 600 non-combattants. On prétendait que c'était une armée de « volontaires ». Contrairement à la Grande-Bretagne, il n'y a pas eu de conscription en Inde pendant la guerre. Néanmoins, comme le pillage et l'exploitation colonialistes avaient laissé l'économie indienne en piètre état, il devenait difficile de refuser l'offre d'un salaire et d'un moyen de subsistance réguliers. L'armée indienne était disciplinée et avait beaucoup d'expérience. Les Britanniques recrutaient uniquement parmi ce qu'ils appelaient les « races martiales » de l'Inde du Nord : les Pathans, Baloutchis, Pendjabis musulmans et sikhs, les Népalais et autres. Si on ne recrutait pas de soldats parmi les castes inférieures, des milliers de personnes travaillaient à l'entretien et à des tâches subalternes. Aucun Indien ne pouvait devenir un officier breveté, seulement un officier subalterne, tandis que même l'officier indien de rang supérieur était subordonné à l'officier britannique le plus inférieur dans le rang des subalternes. La loyauté était la pierre angulaire du régiment, qui fonctionnait beaucoup comme une « famille », où l'expression la « loyauté au sel » représentait le pourvoyeur, celui qui garantit un moyen de subsistance. Les régiments étaient organisés en fonction de caractéristiques régionales, religieuses et linguistiques communes, puisque plusieurs soldats venaient du même village. Les Britanniques se souvenaient bien des leçons de 1857 et du mécontentement de l'armée indienne avant la Première Guerre d'Indépendance.

Le front de l'Ouest

Les premières troupes indiennes sont arrivées à Marseille le 26 septembre 1914 et ont été chaleureusement accueillies par la population locale. Tôt en octobre, deux divisions de l'Armée indienne étaient campées en France. Dans l'espace de quelques semaines, elles ont été transportées vers le nord au front de l'Ouest. Les soldats n'avaient pas les vêtements requis pour affronter l'hiver qui commençait. Ils avaient toujours leur tricot d'entraînement kaki fait de coton mince qui n'offrait aucune résistance au vent, aux précipitations et à la pluie verglaçante des mois sombres d'octobre et de novembre. Ce n'est qu'au Nouvel An qu'ils ont reçu des manteaux, mais trop tard pour plusieurs qui sont morts de froid ou d'engelures.

On avait d'abord envisagé que les troupes indiennes serviraient de troupes de réserve ou de garnison, mais elles ont immédiatement été expédiées aux premières lignes. L'enthousiasme du début a rapidement fait place au désespoir. Les conditions dans les tranchées étaient déplorables. En plus des bombardements et des tirs incessants, il y avait les inondations suite aux précipitations, les maladies qui se propageaient, les tranchées qui s'effondraient et les engelures fréquentes. Des lettres envoyées à la maison résument bien la situation. Un soldat pathan écrit : « Quiconque a vu cette guerre ne l'oubliera jamais jusqu'à sa mort. Semblables à un navet qu'on coupe en morceaux, des hommes explosent sous les obus... Tous ceux qui sont venus avec moi ont cessé d'exister... C'est impossible de savoir qui gagnera. Prendre cent verges de tranchée, c'est comme la destruction du monde. »

Les soldats blessés étaient envoyés dans les hôpitaux ou dépôts de convalescence en France. Dès leur guérison, ils étaient expédiés à nouveau aux premières lignes. Un soldat blessé écrit à sa famille : « Je n'ai aucun espoir de survivre, puisque la guerre est trop dure. Dès qu'une blessure est guérie en quelques semaines, nous sommes renvoyés aux tranchées... Le monde entier est sacrifié et il n'y a aucune cession. Ce n'est pas une guerre, c'est un Mahabharata, le monde se fait détruire. »

Ce désespoir était amplifié par le fait qu'on accordait fréquemment aux soldats britanniques des congés dans les foyers, mais jamais aux troupes indiennes. Celles-ci les demandaient constamment, mais on les leur refusait.

Les autorités britanniques observaient cette démoralisation de près. Elles avaient soigneusement organisé des équipements de cuisine et des approvisionnements d'eau distincts en vertu des différentes restrictions religieuses et avaient pris d'autres mesures. Mais face au mécontentement des troupes indiennes, elles ont décidé de censurer les lettres que les soldats envoyaient dans leur pays. Plusieurs lettres ont tout simplement été confisquées. Les autorités veillaient avec acharnement à ce que la « littérature séditieuse » ne circule pas parmi les troupes. Leur hantise était telle qu'elles ont cherché, entre autres, à empêcher toute littérature du Parti Ghadar en surveillant à la loupe le courrier provenant de San Francisco, Rotterdam et Genève.

Même dans des conditions aussi difficiles, les troupes indiennes ont combattu avec grand héroïsme. Elles se sont illustrées lors d'une bataille pour contrôler une colline saisie par les Allemands à Neuve Chapelle en février 1915. Pendant quatre jours, des combats acharnés ont fait rage. Le général Douglas Haig croyait qu'un assaut prolongé finirait par produire le résultat voulu au prix de grandes pertes. Les deux divisions indiennes ont joué un rôle prédominant dans cette bataille. On a accordé la Croix de Victoria à un des soldats indiens tué au combat. Au total, 4 233 soldats du Corps indien ont été tués, en grande partie sous les tirs d'artillerie. Neuve Chapelle a tombé mais au cours des quatre jours d'intenses combats et après des milliers de pertes, on n'a réussi à prendre le contrôle de seulement 1 500 mètres de territoire. Plus tard, lorsque Haig racontera ce combat et dans les nombreux livres publiés au sujet de cette bataille, on ne parlera que rarement ou pas du tout de la contribution des troupes indiennes.

La bataille de Loos en septembre 1915 allait

être l'une des dernières opérations d'envergure du

Corps indien sur le front de l'Ouest. Cette bataille a duré deux

semaines sans aucun gain. Les pertes étaient

élevées et la plupart des bataillons ont

été réduits à moins d'une centaine de

soldats. À la fin de l'année, ayant enduré un

deuxième

hiver dans les tranchées, une grande partie du Corps indien a

été expédiée vers d'autres

théâtres de guerre — au Moyen-Orient, à Gallipoli

et en Afrique. Au début de 1917, d'autres troupes indiennes

ont été recrutées pour ces théâtres

où les pertes étaient élevées et où

il y avait un grand besoin de renfort. Le secrétaire

d'État de l'Inde avait

demandé au vice-roi de mobiliser pas moins de 100 000

troupes additionnelles avant le printemps de 1918 pour combattre

les Turcs. Seule la cavalerie resterait sur le front de l'Ouest

jusqu'en 1918 tandis que les sapeurs et mineurs sont restés

jusqu'en 1919 pour le déminage.

Des troupes indiennes s'embarquent pour l'Afrique en 1917.

À l'été de 1916, Haig a réuni plus d'un million de soldats dans la Somme pour un assaut majeur contre les lignes allemandes. La cavalerie indienne ferait les frais de cette opération. Dans les premières heures seulement, les troupes britanniques et leurs alliés, avec les Indiens sur les premières lignes, ont subi 60 000 blessés et 20 000 tués. En dépit des pertes, Haig a commandé aux troupes de continuer. La bataille a fait rage jusqu'à la mi-novembre. Le nombre total de morts s'est élevé à 1,3 million. Les alliés avaient avancé de moins de dix kilomètres. Pendant de nombreux mois suivant cette bataille, de nombreux articles ont été publiés. On y parle très peu de la cavalerie indienne.

Les hôpitaux

Une carte postale officielle de l'hôpital de Brighton

envoyée en Inde peint un faux tableau des conditions faites aux

soldats indiens.

Les autorités britanniques ont beaucoup parlé des hôpitaux en Angleterre qu'elles auraient mis à la disposition des soldats indiens blessés, le respect à la lettre des rites religieux et les soins qu'elles auraient apportés. Elles ont même prétendu que le roi d'Angleterre avait mis un de ses palais à leur disposition, le pavillon Brighton, pour qu'on le convertisse en hôpital. C'était un mensonge éhonté puisque le Brighton Council en avait été les propriétaires depuis plus de 50 ans. On a fabriqué près de 120 000 fausses cartes postales de l'hôpital qu'on a envoyées en Inde avec plus de 20 000 cahiers souvenir. La réalité, par contre, était tout autre. Le pavillon et les autres hôpitaux étaient cernés de barbelés. L'hôpital de Kitchener, l'ancien hospice de Brighton, a été décrit dans une des lettres de soldats comme « l'hôpital-prison de Kitchener ». Il était interdit aux infirmières de soigner les patients, elles ne devaient jouer qu'un rôle de supervision. La fraternisation était interdite. Toute activité extérieure était restreinte et hautement surveillée. Seuls les visiteurs munis de passes étaient autorisés à visiter les patients, et ce, de façon très restreinte pour refuser le droit d'entrée à ceux qu'on nommait les « nationalistes indiens ». Seuls les soldats grièvement blessés pouvaient s'en retourner en Inde. Les autres étaient expédiés au front. L'automutilation et les suicides étaient fréquents. Dans leurs lettres à la maison, les soldats se plaignent de la nourriture et de leur traitement. Plusieurs soupçonnent que les Indiens sont sacrifiés en tant que « chair à canon ». Certains exhortent leurs familles au pays : « Ne vous enrôlez pas ! »

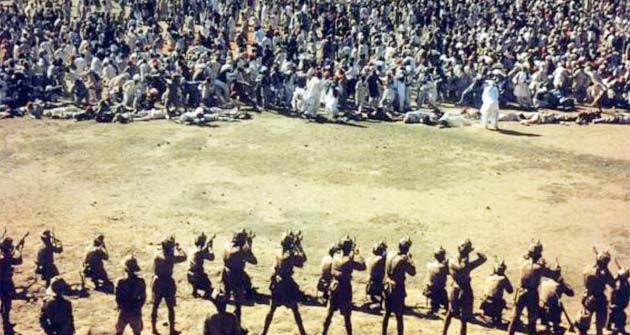

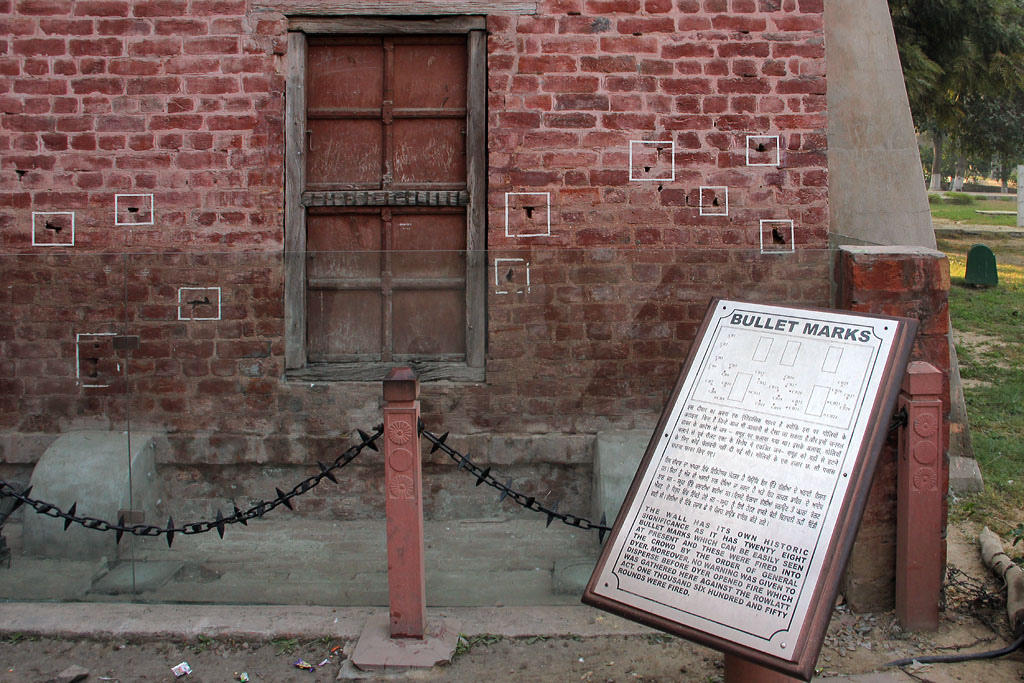

Le massacre

Le massacre de Jallianwala Bagh a eu lieu à Amritsar le 13 avril

1919. Aujourd'hui le site est préservé à la

mémoire de tous ceux qui ont été

exécutés sous les ordres britanniques.

La guerre a pris fin avec l'Armistice du 11 novembre 1918, et la Révolution d'octobre en Russie l'année précédente a joué un rôle majeur dans l'avènement de la paix. La Conférence de Paix convoquée à Paris en janvier 1919 allait durer six mois et s'est terminée avec la conclusion du Traité de Versailles. Trois délégués de l'Inde ont participé à la conférence : le secrétaire d'État à l'Inde, Edward Montagu, le Maharaja de Bikaner et lord Sinha. Les trois partageaient une vision selon laquelle l'Inde finirait par se gouverner elle-même, quoiqu'à l'intérieur de l'empire britannique. Sinha déclarait que la Grande-Bretagne devait demeurer le « pouvoir suprême ». En Inde, l'élite intellectuelle avait appuyé la guerre en espérant soutirer des concessions en échange des sacrifices consentis. Mais elle allait être cruellement déçue. Le Government of India Act de 1919 n'a fait que consolider le pouvoir colonial.

La guerre avait eu des répercussions dévastatrices sur l'Inde. Avec la perte de récoltes et les prix élevés, l'insatisfaction était grandissante. La famine sévissait en Inde centrale. Au Pendjab, l'agitation était à son comble. Les villes étaient durement touchées. Les gens étaient en colère contre la prise de contrôle des denrées alimentaires réservées à l'effort de guerre en vertu de la loi de la défense du Royaume. Une lassitude face à la guerre pesait sur la région, lieu d'origine de la plupart des combattants qui avaient été envoyés au front. Dans les villages, on pleurait les morts et on veillait les blessés. En guise de réponse, le gouvernement britannique a adopté la Loi Rowlatt à Londres en mars 1919. Celle-ci interdisait les réunions publiques et censurait la presse. Elle autorisait des procès à huis clos sans juré. Toute personne soupçonnée d'activité révolutionnaire était jetée en prison sans procès pour une période de deux ans. Les manifestations étaient matées par les troupes avec une force létale.

Le 11 avril 1919, le général Reginald Dyer a occupé Amritsar, imposé un couvre-feu et interdit tout rassemblement. On a lu une proclamation à cet effet le 13 avril. Ce jour-là du festival de Baisaki, le Nouvel An sikh, des foules s'étaient rassemblées au Temple d'Or dans un esprit de célébration. Tout près se trouvait le parc clos de Jallianwala Bagh. Des milliers de personnes s'y étaient rassemblées pacifiquement pour discuter de la Loi Rowlatt et des récents meurtres commis par la police. Fait bien connu, Dyer a fait entrer des troupes armées par l'unique entrée étroite au parc et a ouvert le feu sur la foule. Il a commandé à ses troupes de continuer de tirer jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus de munitions. Il était impossible de fuir. Près de 1 000 personnes ont été tuées et près de 1 500 blessées.

Le massacre de Jallianwala Bagh a soulevé l'ire du pays. À peine cinq mois après la fin de la guerre dans laquelle 400 000 Pendjabis avaient combattu, c'était là la récompense que leur donnait la Grande-Bretagne. Dyer n'a démontré aucun remord. Après le massacre, on a bombardé les villes du Pendjab, prolongé la loi martiale et accru la répression. À Londres, dans le rapport au Cabinet de Guerre de cette semaine-là, on mentionne à peine l'événement. On dit seulement qu'il y a eu des « problèmes » à Amritsar où on a « mobilisé les troupes pour restaurer l'ordre ». On n'a fait aucune mention des meurtres. Cela n'a pas été mentionné à la Conférence de paix de Paris non plus.

Les navires transportant les troupes sont retournés à Bombay et Karachi. Les orchestres ont donné leur prestation mais il n'y avait personne pour accueillir les héros. Trop de soldats avaient perdu la vie. Trop d'entre eux étaient estropiés, aveugles ou traumatisés. Quelques hôpitaux pour les blessés et les quadraplégiques ont été mis sur pied, mais étaient peu utiles pour ces soldats vivant dans les régions éloignées. Les récoltes étaient pauvres. L'agitation sociale était à son comble. Un nouvel esprit de nationalisme traversait le pays. Les héros seraient désormais ceux du Mouvement pour l'Indépendance ou la Liberté. Dans les livres d'histoire officiels des Britanniques, on ne parlera guère des soldats indiens qui avaient tant sacrifié.

(Source : Basu, Shrabani, For King and Another Country : Indian Soldiers on the Western Front, 1914-1918, London, Bloomsbury, 2015)

Le Corps de travailleurs chinois et les travailleurs non combattants des colonies

Près de 10 millions de soldats sont morts durant la Première Guerre mondiale. En 1916, deux ans après le début de la guerre, les impérialistes britanniques et d'autres belligérants, notamment la Russie tsariste, avaient non seulement subi d'immenses pertes de troupes, ils ont été confrontés à une crise de pénurie de main-d'oeuvre, car tous les hommes valides avaient été envoyés au front. Les impérialistes n'avaient pas pris en compte la quantité de travailleurs nécessaires au soutien logistique pendant la guerre, ni n'avaient-ils anticipé les énormes pertes humaines. Ils avaient désespérément besoin de travailleurs pour creuser des fossés et des tranchées, construire des routes, nettoyer les fusils, les chars d'assaut et les armes et les munitions, enterrer les morts, enlever les barbelés, transporter les munitions et d'autres fournitures et effectuer d'autres tâches.

La solution trouvée a été la création du Corps de travailleurs chinois (Chinese Labour Corps- CTC) qui, avec des centaines de milliers d'autres unités non-combattantes similaires d'Afrique, d'Asie et des Antilles, a joué un rôle énorme durant la guerre.

En 1915, le gouvernement chinois avait secrètement approché la Grande-Bretagne, la France et la Russie avec un plan pour fournir des travailleurs non-combattants pour la guerre, en retour de quoi la Chine aurait un siège à toute négociation d'après-guerre. Les Français et les Britanniques ont accepté mais, comme ça s'est avéré plus tard, ils n'avaient pas l'intention de tenir parole.

Le CTC était composé des travailleurs et des paysans les plus pauvres de la Chine qui était pillée et saignée à blanc par la domination et l'exploitation étrangères menées par les impérialistes britanniques qui finançaient leur commerce avec la Chine avec l'opium importé de l'Inde. De 1839 à 1842, les colonialistes britanniques ont mené la Guerre de l'opium contre la Chine et avec le Traité de Nankin de 1842, ont « ouvert » la Chine aux puissances étrangères dont la France, la Russie et le Japon.

Le CTC comptait près de 140 000 hommes qui ont servi en France et en Belgique. À ce nombre, il faut ajouter près d'un demi-million de Chinois qui ont servi dans l'armée tsariste sur le front russe. Près de 100 000 travailleurs du CTC ont été secrètement transportés en Europe en passant par le Canada afin d'éviter les sous-marins allemands qui menaçaient les navires anglais et français.

Des centaines de ces travailleurs sont morts pendant leur transport vers l'Europe. Par exemple, dans son livre de 2011, Strangers on the Western Front : Chinese Workers in the Great War, l'historien Xu Guoqi de l'Université de Hong Kong rapporte que 600 travailleurs sont morts le 17 février 1917 lorsque le navire qui les transportait vers la France a été torpillé au large de Malte. On estime par ailleurs que des milliers sont morts pendant leur transport terrestre de la Chine au front russe. On estime que quelque 3 000 travailleurs chinois sont morts pendant la guerre en France et en Belgique alors que jusqu'à 30 000 ont péri sur le front russe.[1]

Le transport par le Canada

Le Corps de travailleurs

chinois débarque du train à Petawawa, Ontario

The Empress of Russia, le premier navire avec à son bord des travailleurs du Corps de travailleurs chinois, est arrivé le 2 avril 1917 au centre de traitement des immigrants de William Head sur la côte de la Colombie-Britannique, près de Victoria. Il transportait plus de 2 000 travailleurs chinois qui ont été immédiatement mis en quarantaine pendant deux semaines. Bientôt d'autres navires en provenance de la Chine sont arrivés et le nombre de travailleurs du CTC à William Head a gonflé à 30 000 et leur confinement dans des quartiers exigus a créé de nombreux problèmes notamment à cause du manque d'installations sanitaires. L'armée canadienne a ensuite obtenu que les travailleurs chinois créent un « camp de coolies » où ils ont été gardés jusqu'à ce qu'ils puissent être examinés et déclaré aptes à continuer leur voyage à travers le Canada [2].

De William Head, les membres du CTC ont été embarqués sur des navires plus petits à travers le détroit de Georgia jusqu'à Vancouver et de là, ont été acheminés à travers le Canada par chemin de fer jusqu'à Halifax et St-Jean, les points d'embarquement pour l'Europe.

Les travailleurs du CTC ont voyagé à

travers le Canada dans des

trains spéciaux dont les wagons étaient scellés et

sous garde armée. Le

gouvernement conservateur de Borden ne voulait pas que les Canadiens

apprennent que ces hommes étaient traités comme des

forçats, encore

moins que les citoyens et résidents chinois du Canada aient des

contacts avec les travailleurs. On soupçonnait aussi que parmi

ces

travailleurs il y ait des espions allemands. « Ils ont

été entassés

comme du bétail dans les wagons, se sont vu interdire de quitter

le

train et ont été surveillés comme des

criminels », a rapporté le Halifax Herald

en 1920, lorsque le transport des travailleurs a

pris fin et que le Canada a assoupli la censure de la presse qui, entre

autres mesures draconiennes, avait été imposée au

nom de la « sécurité

nationale » et de la Loi sur les mesures de guerre

adoptée en 1914.

À gauche: le Corps de travailleurs chinois en France. À

droite: construction

de routes sur le front ouest

Une fois en Europe, les travailleurs du CTC ont été soumis à l'autorité de la Direction britannique du travail qui les a affectés à diverses branches de l'armée. À cette période de la guerre, les Britanniques punissaient sévèrement ceux qui croulaient sous la pression du combat ou désertaient le champ de bataille. Les peines étaient encore plus sévères pour les Chinois et les non-combattants coloniaux. Pour les travailleurs du CTC, dont beaucoup sont venus des confins de la Chine, et n'avaient jamais quitté leurs villages, se retrouver sur la ligne de front de la Première Guerre mondiale à creuser des tranchées au milieu des bombes et des obus allemands qui pleuvaient était une expérience réellement traumatisante. Le jour de Noël 1917, une grande mutinerie a eu lieu parmi les membres du CTC qui protestaient contre leurs conditions de travail. La mutinerie a été matée par les Fusiliers du Royal Welsh et neuf des travailleurs ont été exécutés par peloton d'exécution et d'autres ont été traduits devant une cour martiale.[3]

Après la guerre, la plupart des travailleurs du CTC ont été rapatriés en Chine. Certains sont restés en Europe et se sont installés en France, en Belgique et en Angleterre. Il faut souligner qu'un grand nombre des Chinois qui étaient en Russie quand la révolution russe a mis fin à la participation de la Russie tsariste à la guerre, ont rejoint l'Armée rouge et pris part à la révolution russe aux côtés des centaines de Coréens et d'autres nationalités.[4]

Le recrutement des autres travailleurs non-combattants

En plus du demi-million de travailleurs chinois qui ont été enrôlés pour des tâches non combattantes durant la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne et la France ont aussi recruté d'autres travailleurs. Par exemple, on estime que plus de 600 000 Indiens ont été affectés à des rôles de non-combattants durant la guerre.[5]

La Grande-Bretagne a également recruté quelque 1000 travailleurs de l'île Maurice, 8000 des Antilles, 31 000 de l'Afrique du Sud et 82 000 d'Égypte et les a déployés en Europe et sur d'autres théâtre de guerre.

Des porteurs du Deuxième Corps dans les marais de Chikukwe

En plus des 37 000 Chinois, les Français ont enrôlé 5 500 travailleurs de Madagascar, 18 000 de Tunisie, 35 000 du Maroc, 49 000 d'Indochine et 76 000 d'Algérie, et les ont utilisés sur les quais des ports français, sur les navires et dans autres services.

Les contributions de ces travailleurs - le CTC, les Chinois qui ont servi sur le front russe, le plus d'un demi-million d'Indiens, et le demi-million de travailleurs des autres des colonies d'Afrique, d'Asie et des Caraïbes, ont été cruciales. Aujourd'hui, c'est l'interprétation pro-impérialiste de l'histoire par les puissances impérialistes et leurs alliés, comme le Canada, qui rabaisse la véritable histoire et le rôle décisif de ces travailleurs durant la Première Guerre mondiale dans le but de continuer à glorifier la contribution des « nations civilisées » supérieure à celle des « nations non civilisées » et à s'ingérer aujourd'hui dans les affaires intérieures des pays souverains d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes.

Notes

1. « The forgotten army of the first world war : How Chinese labourers helped shape Europe », South China Post, le 24 juillet 2014

2. Peter Johnson, Quarantined : Life and Death at William Head Station, 1872-1959, Heritage House Publishing Company, Ltd., 2013

3. Nicholas J. Griffin, « Britain's Chinese Labour Corps in World War I », Military Affairs 40, No. 3 (October 1976), p. 105

4. Brian Murphy, Rostov in the Russian Civil War, 1917-1920 : The Key to Victory, London, Routledge, 2005, p. 154

5. War Office : Statistics of the military effort of the British Empire during the Great War, 1914—1920, Londres, 1919, p. 777

Lisez Le

Marxiste-Léniniste

Site web: www.pccml.ca

Courriel: redaction@cpcml.ca