|

|

Numéro 37 - 20 octobre 2018 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale L'importance de donner un sens aux commémorations

100e

anniversaire

de

la

fin

de

la

Première

Guerre mondiale

À

titre

d'information À titre

d'information À

titre

d'information 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale L'importance de donner un sens

|

|

|

Même avant la proclamation, la police avait déjà effectué plus de mille descentes entre le 7 et le 10 octobre. Le 12 octobre, l'armée était dans les rues d'Ottawa, le gouvernement canadien ayant invoqué les dispositions de la Loi de la défense nationale, et dans les rues de Montréal trois jours plus tard. Le 13 octobre, à l'entrée du parlement, quand un journaliste lui a demandé jusqu'où il irait dans la suspension des droits, le premier ministre a répondu : « Just watch me » (« Regardez-moi faire »).

Après le décret de la Loi sur les mesures de guerre, au petit matin du 16 octobre, on a commencé à voir des soldats dans les rues du Québec en tenue de combat. La police a effectué 3 068 autres descentes et perquisitions et 465 autres arrestations sans mandat. La majorité des personnes arrêtées ont été relâchées sans accusation après 21 jours, mais certaines d'entre elles ont été détenues plus longtemps.

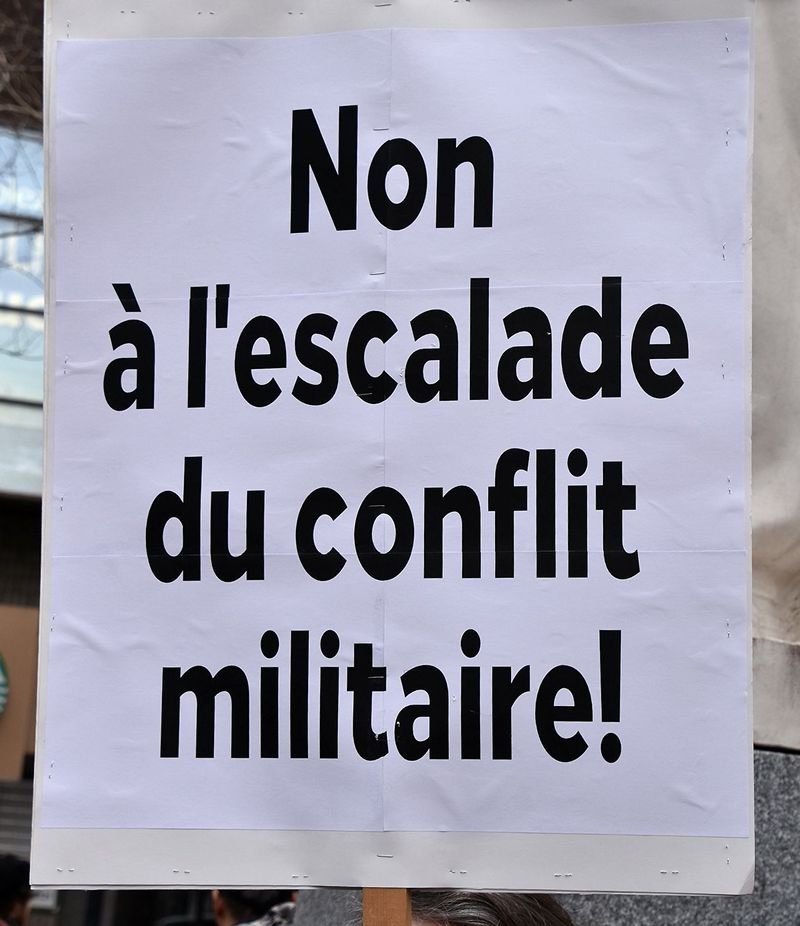

Tous ces événements sont passés sous silence. On nous dit que tout cela c'est du passé. Cela ne sert à rien de « remuer la cage ». Alors pourquoi l'armée canadienne continue-t-elle d'effectuer des exercices comme celui du mois de septembre en plein coeur de la ville de Montréal ?[1]

La Loi sur les mesures de guerre a été adoptée par le parlement canadien en 1914 alors que le Canada faisait partie de l'empire britannique et que la Grande-Bretagne, la France, la Russie tsariste et l'empire austro-hongrois voulaient se repartager l'Europe et les colonies rattachées à ces puissances coloniales.

Ces mesures de guerre ont été de nouveau

invoquées en 1917 quand la Grande-Bretagne, de concert avec

la France, tentait de briser l'impasse sur les champs de bataille en

Europe, surtout depuis que les troupes de la Russie tsariste,

l'allié de la France, désertaient en masse le front

oriental.

L'État canadien a envoyé des milliers de soldats à

Québec le 1er avril 1918 pour réprimer les manifestations

contre la conscription. Cinq personnes ont perdu la vie dans les

affrontements.

Le gouvernement canadien a utilisé ces mesures pour imposer la conscription, ce à quoi les Québécois se sont opposés en s'organisant en mars 1918 dans la ville de Québec. De grandes manifestations de près de 10 000 personnes ont éclaté pour s'opposer à l'enlèvement des jeunes par les policiers fédéraux pour les enrôler de force.[2]

La Loi sur les mesures de guerre a été remplacée le 21 juillet 1988 par la Loi sur les mesures d'urgence. Dans la section de la loi intitulée « Champ d'application et interprétation », on entend par « crise nationale » un « sinistre » qui est une « situation de crise comportant le risque de pertes humaines et matérielles, de bouleversements sociaux ou d'une interruption de l'acheminement des denrées, ressources et services essentiels d'une gravité telle qu'elle constitue une situation de crise nationale ». Dans une telle situation, « le gouverneur en conseil peut par proclamation, s'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'il se produit un sinistre justifiant en l'occurrence des mesures extraordinaires » « prendre à titre temporaire des mesures extraordinaires peut-être injustifiables en temps normal ».[3]

Il est important de se rappeler qu'avant l'adoption de la Loi sur les mesures d'urgence en 1988, la Charte canadienne des droits et libertés de 1982 enchâssait les prémisses tant de la Loi des mesures de guerre que de la Loi sur les mesures d'urgence. La Charte stipule les droits qui y sont proclamés sont sujets à des limites « raisonnables ». Elle introduit également clause nonobstant qui permet de retirer tous les droits à l'exception du droit de voter au moins aux cinq ans. Mais même ce droit d'élire et d'être élu peut être suspendu « en cas de guerre, d'invasion ou d'insurrection réelle ou appréhendée». En d'autres mots, la Charte des droits et liberéts nie la l'inviolabilité des droits et libertés.

À titre d'information - La Loi sur les mesures de guerre

Le camp de Petawawa, un des nombreux camps partout au pays où

les «

étrangers ennemis » étaient emprisonnés

durant la Première Guerre

mondiale sous les dispositions de la Loi sur les mesures de guerre.

La Loi sur les mesures de guerre est une loi fédérale adoptée par le parlement le 22 août 1914, après le début de la Première Guerre mondiale. La Loi accorde des pouvoirs d'exception considérables au cabinet fédéral pour gouverner par décret s'il perçoit qu'il existe une « guerre, une invasion, ou une insurrection réelle ou appréhendée ». La Loi a été utilisée pour suspendre les libertés individuelles des personnes au Canada qui étaient considérées « des sujets d'un pays ennemi », ce qui a entraîné des arrestations et des détentions en masse sans que des accusations ne soient portées ou sans la tenue d'un procès. La Loi est demeurée en vigueur au Canada de 1914 à 1920.

Avec la victoire de la révolution bolchévique en 1917, des règlements et des décrets additionnels ont été introduits dans la Loi, interdisant d'adhérer à des organisations communistes ou socialistes.

La Loi sur les mesures de guerre a été utilisée de nouveau durant la Seconde Guerre mondiale.

Le Québec a aussi subi en 1937 la Loi protégeant la province contre la propagande communiste, mieux connue sous le nom de « Loi du cadenas ». Elle visait à mettre un terme aux activités communistes dans la province et son surnom provient du fait que les autorités pouvaient « ordonner la fermeture de la maison » et, ainsi, la cadenasser afin d'en empêcher l'accès.

Dans le texte de la « Loi du cadenas » on peut lire :

« Il est illégal pour toute personne qui possède ou occupe une maison dans la province de l'utiliser ou de permettre à une personne d'en faire usage pour propager le communisme ou le bolchevisme par quelque moyen que ce soit. »

La Loi a été déclarée inconstitutionnelle en 1957 par la Cour suprême du Canada.

La seule fois que la Loi sur les mesures de guerre a été promulguée en temps de paix a été en octobre 1970 lorsque le premier ministre Pierre Elliott Trudeau l'a utilisée pour mener des perquisitions et des arrestations durant la Crise d'octobre. Elle a été depuis ce temps remplacée par la Loi sur les mesures d'urgence qui a été adoptée le 21 juillet 1988.

Notes

1. Voir l'article intitulé « Préparatifs

de

guerre

à

Montréal, » Chantier

politique, 9 septembre 2018.

2. Voir l'article « 100e anniversaire

des manifestations contre la conscription au Québec, »

Chantier politique, 28 mars 2018.

(Chantier politique)

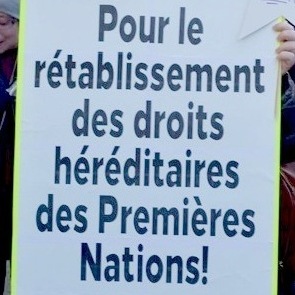

Les peuples autochtones affirment leurs droits ancestraux

La décision de la Cour suprême dans le

recours

en appel de la nation crie Mikisew illustre

le besoin du renouveler la constitution

La nation crie Mikisew tient une conférence de presse à

Edmonton le 11

octobre 2018 suite

au jugement de la Cour suprême pour faire savoir

qu'elle va continuer de défendre

sa souveraineté.

Le 11 octobre, la Cour suprême du Canada a rendu un jugement de grande portée qui dit que le gouvernement n'a pas le devoir de consulter les nations autochtones lorsqu'il prépare des textes de loi qui affectent les droits ancestraux, constitutionnels et issus des traités des peuples autochtones. La décision a été immédiatement condamnée par la nation crie Mikisew et par les dirigeants et les organisations autochtones, qui ont juré de continuer à défendre leur souveraineté et leur droit d'être, à défendre les intérêts des Premières Nations et des Canadiens et à s'acquitter de leur devoir de protéger la Terre Mère.

La décision dans la cause de Mikisew Cree First Nation c. Canada (Gouverneur général en conseil) (SCC2018-40) est le résultat de la contestation judiciaire en 2012 de la nation crie Mikisew de la législation omnibus de Harper. Le projet de loi C-38 a apporté des changements radicaux au régime canadien d'évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, ainsi que la législation relative à l'approbation environnementale et réglementaire, dont la Loi sur les pêches, Loi sur les espèces en péril, et la Loi sur la protection des eaux navigables (maintenant Loi sur la protection de la navigation). Cela a entraîné des actions et des manifestations à l'échelle du pays et la naissance du mouvement Idle No More.

La nation Mikisew a demandé un examen judiciaire en faisant valoir que la Couronne avait l'obligation de la consulter dans la préparation de la loi, car elle risquait de porter atteinte à ses droits issus de traités de chasser, de piéger et de pêcher en vertu du Traité no 8, des droits qu'elle a farouchement défendus.

Le juge de la Cour fédérale qui a procédé à l'examen a statué que les Mikisew avaient le droit de recevoir un avis des dispositions pertinentes des projets de loi, ainsi que la possibilité de faire valoir leur point de vue. Le gouvernement fédéral a fait appel de la décision et la Cour d'appel fédérale a statué que l'examen judiciaire n'aurait pas dû être effectué et était contraire à la Loi sur les cours fédérales. La cour a conclu que la création d'une loi était à l'abri d'un examen judiciaire et que la décision était incompatible avec les principes de la souveraineté parlementaire, de la séparation des pouvoirs et du privilège parlementaire. Les Mikisew ont fait appel. La Cour suprême a maintenant rejeté l'appel dans une décision unanime selon laquelle la Loi sur les cours fédérales ne confère pas à la Cour fédérale la compétence de recevoir la demande d'examen judiciaire.

La majorité est également allée beaucoup plus loin, en décidant que « l'honneur de la Couronne », fondement de l'obligation de consulter, ne s'applique qu'aux mesures exécutives de la Couronne, et non aux mesures législatives. Selon la cour, si des mesures législatives avaient été incluses, cela constituerait une ingérence injustifiée du pouvoir judiciaire dans le fonctionnement du parlement, une violation de la suprématie du parlement et de la séparation des pouvoirs, et causerait en tout cas beaucoup de complications.

L'ancien chef Mikisew, Steve Courtoreille, qui avait lancé la contestation judiciaire, a répondu : « Comment vont-ils savoir s'ils ont une incidence sur nos droits issus de traités s'ils ne nous parlent pas, s'ils ne nous consultent pas ? Comment sauraient-ils cela ? Vont-ils révoquer la loi s'ils découvrent que cela a une incidence sur nos droits ? Ce qui est triste, c'est que cela n'affecte pas seulement les Premières Nations, mais le reste du Canada. Quand ils ont présenté la loi environnementale, ils voulaient essentiellement détruire l'environnement. Ils voulaient aller de l'avant à toute allure. Ils ne voulaient pas rencontrer sur leur chemin les Premières Nations et nous étions le problème, parce que nous voulions être consultés sur nos territoires, nous voulions protéger nos habitats de poisson. Et ils ne s'en souciaient pas, ils voulaient passer par-dessus nos têtes, avoir des usines, avoir des projets qui rentrent en production aussi vite que possible. À ce jour, si on réfléchit à tout cela, une personne raisonnable dirait que c'est une décision simple à prendre : vous devez consulter avant de rédiger toute législation, vous devez parler aux gens, aux propriétaires des terres, les membres des Premières Nations, et ensuite vous saurez si vous allez avoir une incidence sur nos droits. Je ne sais pas comment ils pensaient. Il est très regrettable que le système de justice ait encore une fois laissé tomber les Premières Nations. »

Il les a défiés en disant : « Nous sommes toujours là. Ils nous ont placés dans des pensionnats indiens, ils ont essayé de sortir l'Indien de nous. Cela ne s'est pas produit et nous sommes toujours là. Nous serons toujours là pour aller de l'avant. Merci, Canada, vous venez de rendre notre peuple plus fort, merci pour cela. »

Le chef Archie Waquan a déclaré que la décision n'était pas la fin de leur combat pour défendre les droits issus de traités, qui pourrait comprendre renvoyer la question devant les Nations unies, le Canada étant un signataire de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

La décision de la cour signifie que les nations autochtones ne disposent d'aucun recours juridique tant qu'un projet de loi n'est pas devenu loi. Alors seulement, si la nouvelle loi peut avoir un impact négatif sur les droits ancestraux ou issus de traités, une nation autochtone peut-elle contester la loi devant les tribunaux.

Les arguments avancés par la majorité des juges nient que les nations autochtones sont des peuples souverains dotés de droits qui leur appartiennent du fait qu'ils existent. Ils nient le fait que les traités ont été signés par des peuples souverains sur la base de nation à nation.

La conception selon laquelle l'honneur de la Couronne

doit être contrebalancé par la souveraineté du

Parlement ne reconnaît pas que les traités sont

négociés de nation à nation et ne reconnaît

pas les lois et les institutions de gouvernance des Premières

Nations. Le Canada a besoin d'une nouvelle constitution fondée

sur cette reconnaissance et

le droit de tous les Canadiens, Québécois et peuples

autochtones, d'exercer le pouvoir décisionnel souverain.

À titre d'information

Qu'ont dit les juges

La cour a rejeté l'appel de la première nation crie Mikisew dans un jugement unanime selon lequel la Cour d'appel fédérale n'avait pas compétence pour faire l'objet d'un examen judiciaire, car la définition de « la Couronne » dans la Loi sur les cours fédérales ne s'applique que lorsque la Couronne exerce des fonctions exécutives. Lorsque l'exécutif - le premier ministre et le Cabinet - exerce des fonctions liées à la législation à soumettre au Parlement, ces actes sont à l'abri d'un contrôle juridictionnel.

Une majorité de juges sont allés beaucoup plus loin. Ils ont statué que « L'obligation de consulter découle de l'honneur de la Couronne, un principe fondamental du droit des autochtones qui régit la relation entre la Couronne et les peuples autochtones. Elle oblige la Couronne à consulter les peuples autochtones avant de prendre des mesures susceptibles d'avoir un effet préjudiciable sur les droits protégés par l'art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 qu'ils revendiquent ou dont l'existence a été établie, en plus de garantir que la Couronne agit honorablement en l'empêchant d'agir unilatéralement d'une façon qui porte atteinte aux droits visés à l'art. 35. Bien que l'obligation de consulter ait été reconnue dans divers contextes, il a été jugé que la conduite de la Couronne suffisante pour déclencher cette obligation englobe uniquement les actes accomplis par l'exécutif, ou en son nom. »[1]

Plusieurs juges ont indiqué qu'il serait sage que les gouvernements entament des consultations lorsqu'une législation est susceptible d'avoir une incidence sur les « groupes » autochtones, mais ils ne sont pas obligés de le faire.

Trois juges font référence à des précédents pertinents qu'ils ont commentés en partie : « Quand une loi est adoptée, les parties qui soutiennent qu'elle a pour effet de porter atteinte aux droits protégés par l'art. 35 disposent de recours fondés sur le cadre d'analyse relatif à l'atteinte et à la justification exposé dans l'arrêt R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075. Celles qui prétendent qu'une décision prise par le gouvernement en vertu du pouvoir que lui confère cette loi nuira à un droit qu'elles revendiquent peuvent invoquer l'obligation de consulter reconnue pour la première fois dans l'arrêt Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73, [2004] 3 R.C.S. 511. Lorsque surviennent de nouvelles situations où il faut adapter ou étendre la jurisprudence existante, les tribunaux constituent un moyen de faire évoluer le droit davantage. Le besoin de le faire n'a toutefois pas été démontré au vu des faits de l'espèce. »

Les juges Rosalie Abella et Sheila Martin ont été en dissidence par rapport à la décision majoritaire sur ce qu'il fallait faire pour « préserver l'honneur de la Couronne ». Abella écrit :

L'honneur de la Couronne régit la relation qui unit le gouvernement du Canada et les peuples autochtones. Ce principe fait naître une obligation de consulter applicable à toutes les mesures gouvernementales envisagées susceptibles d'avoir un effet préjudiciable sur les droits ancestraux et issus de traités, revendiqués ou établis, y compris aux mesures législatives.

L'honneur de la Couronne est toujours en jeu lorsque cette dernière transige avec les peuples autochtones, que ce soit en exerçant ses pouvoirs législatifs ou ses pouvoirs exécutifs. Il s'agit d'un impératif constitutionnel qui donne naissance à des obligations de la Couronne que les tribunaux sont appelés à faire respecter. Lorsque le gouvernement envisage une mesure susceptible d'avoir un effet préjudiciable sur des droits ancestraux ou issus de traités, l'honneur de la Couronne fait naître une obligation de consulter et d'accommoder. Cette obligation de consulter est plus qu'un simple moyen de respecter le principe de l'honneur de la Couronne. Il ne s'agit pas de savoir si l'obligation de consulter convient dans les circonstances, mais de savoir si l'obligation de consulter s'applique à la décision.

Comme l'honneur de la

Couronne imprègne l'ensemble des rapports du gouvernement avec

les peuples autochtones, l'obligation de consulter doit s'appliquer

à l'exercice de tous les pouvoirs qui sont assujettis à

un examen fondé sur l'art. 35. Ces pouvoirs comprennent

l'adoption des lois. Cette conclusion découle de

l'évolution

jurisprudentielle de l'obligation de consulter, qui est passée

d'un aspect de l'analyse de l'atteinte et de la justification dans

l'arrêt R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075,

à une obligation indépendante dans Nation haïda

c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), 2004

CSC 73, [2004] 3

R.C.S. 511. N'étant plus limitée au contexte de la

justification, l'obligation de consulter fait désormais partie

du cadre juridique essentiel du droit des Autochtones et exige une

consultation chaque fois que des mesures sont susceptibles d'avoir un

effet préjudiciable sur les droits revendiqués ou

établis qui sont protégés par l'art. 35.

Cette approche reconnaît que la sphère législative

n'échappe pas au principe de l'honneur de la Couronne. Approuver

une telle lacune dans le principe de l'honneur de la Couronne

créerait également un vide dans le cadre d'analyse

régissant l'art. 35, laissant les titulaires de droits

ancestraux vulnérables aux mêmes objectifs gouvernementaux

réalisés grâce à des mesures

législatives plutôt qu'exécutives.

Même si les concepts de souveraineté et de privilège parlementaires sont fondamentaux pour assurer que la branche législative du gouvernement soit en mesure de s'acquitter de son travail sans interférence indue, ils ne peuvent pas supplanter le principe de l'honneur de la Couronne. Les questions soulevées par le présent appel exigent que la Cour concilie la protection du processus législatif contre l'interférence des tribunaux et la protection des droits autochtones contre le processus législatif, plutôt que de choisir entre elles. Le droit des groupes autochtones d'être consultés quant aux décisions susceptibles d'avoir un effet préjudiciable sur leurs intérêts n'est pas simplement politique. Il s'agit d'un droit juridique ayant force constitutionnelle. Les décisions qui préconisent une protection contre l'ingérence dans le processus parlementaire doivent donc être interprétées dans le contexte d'une obligation qui ne constitue pas seulement un impératif constitutionnel, mais qui consiste en une reconnaissance des limites de la souveraineté de la Couronne elle-même. La souveraineté parlementaire ne saurait être interprétée de manière à écarter des obligations découlant de l'honneur de la Couronne. Comme tous les principes constitutionnels, la souveraineté parlementaire doit être mise en balance avec d'autres aspects de l'ordre constitutionnel, dont l'obligation de consulter. »

Un juge a déclaré que « Tout ce qu'un citoyen canadien peut exiger, sur le plan procédural, c'est qu'un projet de loi fasse l'objet de trois lectures à la Chambre des communes et au Sénat et qu'il reçoive la sanction royale. »

Note

1. Toutes les citations proviennent de la décision dans la cause Mikisew Cree First Nation c. Canada (Gouverneur général en conseil), 2018-10-11, SCC2018-40, cause no 37441.

La Première Nation crie Mikisew

La Première Nation crie Mikisew (PNCM) est située dans le nord-est de l'Alberta. Le delta Paix-Athabasca, qui se trouve au centre de leurs terres traditionnelles, constitue un écosystème unique dans lequel les Cris Mikisew vivent depuis des temps immémoriaux.

Les terres traditionnelles de la Première Nation crie Mikisew s'étendent sur une grande partie de la région où les gisements de sables bitumineux de l'Athabasca ont été découverts. La Première Nation crie Mikisew partage ce territoire avec quatre autres Premières nations qui composent le conseil tribal de l'Athabasca.

Les Cris Mikisew ont signé le Traité no 8 en 1899. L'histoire orale, y compris des entretiens avec des peuples autochtones encore en vie au moment de la signature des traités nos. 6, 7 et 8, a clairement montré que le Traité no. 8 n'était pas un traité de cession de terres, mais un accord de nation à nation de partager la terre avec les colons. Cependant, la Cour suprême et les gouvernements successifs continuent d'affirmer qu'en créant le Traité no. 8, les Premières Nations ont cédé 840 000 kilomètres carrés de l'actuel nord de l'Alberta, du nord-est de la Colombie-Britannique, du nord-ouest de la Saskatchewan et du sud des Territoires du Nord-Ouest. En 1986, les Cris Mikisew ont signé avec le Canada les droits fonciers reconnus par le traité, qui ont créé plusieurs réserves dans et autour de la région de Fort Chipewyan et dans la région située au nord du lac Athabasca.

La mise en valeur massive des sables bitumineux dans la région de la basse Athabasca a considérablement modifié certaines parties de leur territoire traditionnel, ainsi que le barrage W.A.C. Bennett.

Le parc national Wood Buffalo, situé directement au nord des sables bitumineux d'Athabasca, fait partie du territoire traditionnel des Mikisew et des autres Premières Nations cries et dénés. Il a été découpé dans le territoire du Traité no. 8. Le parc couvre 44 807 kilomètres carrés et est le deuxième plus grand parc national au monde. La réserve Mikisew est située dans le parc.

En 2005, la Première Nation crie Mikisew a remporté un procès historique devant la Cour suprême du Canada, selon lequel la Couronne devait mener des consultations sérieuses et prendre en compte les préoccupations des autochtones avant de prendre des décisions importantes qui affectent les droits reconnus dans le Traité. La décision Mikisew Cree First Nation c. Canada (ministre du Patrimoine canadien ), 2005 CSC69 a contraint le gouvernement fédéral et Parcs Canada à mener des consultations sur la construction de routes dans le parc national Wood Buffalo. En 2000, le gouvernement fédéral a approuvé la construction d'une route d'hiver, traversant la réserve sans aucune consultation. La PNCM a également contesté le fait que BC Hydro n'ait pas tenu compte des répercussions du barrage de Site C sur le delta Paix-Athabasca et a demandé une révision judiciaire de l'approbation du site C par le gouvernement fédéral.

La PNCM n'a pas d'égale dans la défense de l'intégrité du parc au nom de tous les peuples autochtones, des Canadiens et de la Terre Mère. Le parc est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'UNESCO souligne:

« Le parc national Wood Buffalo est un exemple

exceptionnel de phénomènes écologiques et

biologiques permanents qui comprend certaines des plus vastes prairies

d'herbe et de carex vierges en

Amérique du Nord, et qui abrite le plus gros troupeau de bisons

des bois du monde, une espèce menacée. Les vastes

étendues de

forêt boréale constituent également un habitat

vital pour une grande diversité d'autres espèces, dont la

grue blanche, en voie de disparition. L'évolution continue d'un

vaste delta intérieur d'eau douce, de plaines salées et

de karsts gypseux ajoute aux valeurs exceptionnelles du

parc. » C'est aussi la plus grande réserve de ciel

étoilé au

monde.

En 2014, la PNCM a présenté une pétition au Comité du patrimoine mondial en 2014 demandant que le parc soit ajouté à la liste des sites du patrimoine mondial en péril, ce qui a conduit le Comité du patrimoine mondial à demander officiellement au Canada d'élaborer un plan d'action pour le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo. Onze nations autochtones participent maintenant à l'élaboration du plan pour Wood Buffalo.

À l'heure actuelle, la plupart des membres de la Première Nation crie Mikisew résident à Fort McMurray, à Edmonton, à Fort Smith, Territoires du Nord-Ouest, et à Fort Chipewyan.

La nation Heiltsuk intente un procès contre

le gouvernement et Kirby Corporation à l'occasion du

deuxième anniversaire de la marée noire

Manifestation organisée par la nation Heiltsuk pendant la visite

de

Marc Garneau

en novembre 2016, peu après que le remorqueur Nathan E.

Stewart se soit échoué

sur leur territoire

À l'occasion du deuxième anniversaire du naufrage du Nathan R. Stewart, les chefs heiltsuk ont entamé une procédure civile à la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Le Nathan E. Stewart, un remorqueur-chaland, s'est échoué le 13 octobre 2016. Il a coulé et a déversé 110 000 litres de carburant diesel et d'autres polluants dans les eaux de Gale Pass, près de Bella Bella.

Le territoire des Heiltsuk est situé au centre de la forêt tropicale de Great Bear, et on y trouve d'immenses régions terrestres et marines, y compris des eaux côtières le long de Goose Island Group and Banks, Campbell Island, et Bella Bella, ainsi que vingt-trois réserves.

La nation Heiltsuk demande un dédommagement pour la perte de récoltes commerciales de ressources marines et pour la violation des droits autochtones liés à l'alimentation et à l'importance sociale et cérémoniale des ressources marines — des facteurs qui ne sont pas compris dans le cadre actuel des responsabilités liées au déversement. La poursuite compte soulever des questions fondamentales, telles que le titre ancestral aux fonds marins et aux littoraux, le cadre d'intervention national et provincial, et l'obligation de consulter les nations autochtones touchées par les déversements. Les Heiltsuk font valoir que dans le cadre actuel d'intervention suite à un déversement, le pollueur ainsi que le gouvernement ne sont pas tenus entièrement responsables des répercussions des déversements d'hydrocarbures sur les droits autochtones, qui sont protégés par la constitution. La nation Heiltsuk demandera aux tribunaux d'évaluer la constitutionnalité du régime actuel de responsabilités liées aux déversements d'hydrocarbures.

« Si je ne suis pas en train de faire les récoltes dans Gale Pass pour nourrir ma famille, j'y travaille en tant que pêcheur commercial, ce qui me permet de gagner un revenu pour soutenir ma famille — et nous sommes plusieurs », dit Robert Johnson, pêcheur et intervenant volontaire suite au déversement d'hydrocarbure. « En dépit de notre grande dépendance envers Gale Pass, les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada ainsi que le pollueur Kirby ne sont pas du tout intéressés à s'informer des répercussions de ce déversement sur la santé de notre communauté, de l'environnement et de notre économie. »

Lors du procès, on cherchera aussi à examiner les actions illégales de la compagnie américaine de remorqueurs-chalands, par exemple le fait que seulement une personne était au poste de guetteur alors que normalement il doit y en avoir deux.

Gale Creek et la région marine près de l'île Athlone sont un riche écosystème dont vivent traditionnellement les Heiltsuk au moyen de pratiques durables. La région est riche en espèces propices à l'alimentation des Heiltsuk mais aussi à des fins sociales, cérémoniales et commerciales. Pas moins de 25 espèces comestibles étaient récoltées dans la région, y compris des récoltes commerciales de palourdes japonaises, d'oursin rouge géant, de concombre de mer, de saumon et d'oeufs de hareng sur varech. Pendant deux ans la nation Heiltsuk a mené une enquête indépendante sur les causes du déversement, de l'intervention et des répercussions. Lorsqu'il a annoncé la poursuite judiciaire lors du premier anniversaire, le premier répondant et chef héréditaire Harvey Humchitt a dit : « Les représentants du gouvernement se rendent partout dans la province, au pays et dans le monde pour y prêcher la réconciliation et les relations nation à nation avec les Premières Nations. Pendant ce temps, chez nous, ils ne répondent pas à nos appels ni à nos courriels, ils ne nous invitent pas à leurs réunions et ils ignorent nos droits. Si c'est aux tribunaux d'expliquer que cette façon de faire n'a rien à voir avec les relations nation à nation et la réconciliation, ainsi soit-il. »

Le conseiller en chef Slett a affirmé : « La préparation du procès est en soi une énorme réalisation puisque le Canada, la Colombie-Britannique et Kirby ont rejeté ou ignoré nos demandes d'information, de consultation et de soutien. Nous espérons que ce procès établira un nouveau précédent pour les interventions suite aux déversements pour la province et pour le pays. Je ne souhaiterais à personne ce que nous avons vécu depuis deux ans. »

L'enquête a confirmé que les Heiltsuk avaient réagi immédiatement et avaient tout fait pour limiter l'expansion du déversement. Par contre, la réaction de la Garde côtière et du monopole agissant au nom de Kirby a été lente et chaotique, notamment en raison de l'absence d'un poste de commandement sur le site. Lorsqu'enfin les barrages flottants sont arrivés, il y en avait très peu et ils ne pouvaient résister à la puissance des courants. Les autres équipements de confinement étaient inefficaces et ont dû être retirés. Les répondants Heiltsuk n'ont reçu aucune instruction ni équipement de sécurité.

Les conséquences des insuffisances dans l'intervention suite au déversement ont été dévastatrices, et cela comprend la perte totale de la pêche commerciale aux palourdes qui est fermée depuis le déversement. « Lorsque le Nathan E. Stewart a coulé, il a emporté avec lui notre gagne-pain, nos pêcheries de palourde, et une grande partie de ce qui fait qu'ici c'est chez nous », a dit le chef ancestral et premier répondant Harvey Humchitt. « C'était pénible de constater l'ampleur des dégâts suite au déversement pendant que nous attendions de l'appui et des approvisionnements. C'était encore plus pénible de constater que les équipes et le matériel, une fois arrivés, étaient désorganisés, inefficaces et, finalement, incapables de protéger nos eaux et nos territoires. »

Les Heiltsuk affirment que les efforts pour se remettre de ce désastre ont ravivé leurs intentions de tracer une voie différente, durable et juste dans les moments difficiles, se fondant sur les lois ancestrales et des pratiques de gestion des écosystèmes enracinées dans les connaissances transmises par 700 générations. « Depuis le début des temps, nous avons suivi Ǧviḷás, la loi ancestrale des Heiltsuk. Celle-ci nous explique comment équilibrer la santé de l'eau et de la terre et les besoins de notre peuple et de veiller à ce qu'il y ait toujours amplement de ressources. Aujourd'hui, Gale Pass est en danger à cause des agissements du Canada, de la Colombie-Britannique et de Kirby. Notre loi a été violée et notre démarche judiciaire aujourd'hui auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique est notre garantie que nous allons les en tenir responsables », a dit Frank Brown, chef héréditaire Heiltsuk.

Tandis que le gouvernement se sert de ses pouvoirs policiers au service des monopoles, la loi Heiltsuk est conforme à la nécessité d'humaniser l'environnement social et naturel. Elle reconnaît que nous venons de la Terre Mère et que nous devons la protéger. Contrairement au pouvoir des oligarques motivés par leur soif de profit et leurs intérêts étroits, la loi Heiltsuk est la reconnaissance et l'activité consciente pour équilibrer les besoins du peuple et la protection de l'environnement naturel dont nous sommes issus.

LML appelle tous les Canadiens à appuyer de tout coeur la nation Heiltsuk. Sa souveraineté, ses droits ancestraux et ses lois doivent être reconnus et une nouvelle relation basée sur le droit international reconnu d'autodétermination doit être établie. Vous pouvez consulter le rapport de la décision de la nation Heiltsuk ici (en anglais).

La nation Asubpeeschoseewagong Anishinabek (Grassy Narrows) affirme son droit d'être

Les Grassy Narrows organisent des barrages routiers depuis 2002

pour

empêcher la coupe

des arbres sur leurs terres. Ci-dessus : un barrage

de 2006.

Le mercredi 10 octobre 2018, les Asubpeeschoseewagong Anishinabek Aaki (Première Nation de Grassy Narrows du Traité no. 3) ont publié une déclaration territoriale, qui interdit toute exploitation forestière étrangère sur leur territoire traditionnel et affirme leur droit de prendre des décisions souveraines concernant l'utilisation de leurs terres et territoires. Les Asubpeeschoweewagon font partie des 26 Premières Nations du nord-ouest de l'Ontario et des deux Premières Nations du sud-est du Manitoba, soit environ au total 25 000 personnes autochtones, qui ont signé le Traité no. 3.

La déclaration publiée par le chef et le conseil s'appuie sur un référendum communautaire tenu en 2015 et constitue un « document collectif affirmant les droits des autochtones, plutôt que d'attendre que le gouvernement ou les tribunaux le lui accordent. Ce faisant, la Première Nation de Grassy Narrows promulgue sa souveraineté inhérente ».

La déclaration est une réponse directe aux projets du gouvernement ontarien des progressistes-conservateurs d'ouvrir le secteur du nord de l'Ontario à l'industrie, en particulier une autre décennie d'exploitation forestière dans les forêts qui sont sous la tutelle de la Première Nation de Grassy Narrows.

La déclaration fait suite à plus de 150 ans d'abus commis par l'État canadien qu'ont vécu les peuples autochtones du Traité no. 3, depuis la signature du traité le 3 octobre 1873 entre les Saulteaux ojibways et la Couronne.

Lorsque les Saulteaux ojibways ont négocié ce traité, ils l'ont fait en tant que partie égale et souveraine avec la Couronne. Les peuples autochtones des terres visées par le Traité no. 3, y compris la Première Nation de Grassy Narrows, affirment que, bien que leurs ancêtres qui ont signé le traité aient consenti à partager leurs terres et leurs ressources naturelles, ils n'ont pas cédé leurs terres à la Couronne et leur souveraineté en tant que nations indépendantes.

En revanche, le but de la Couronne dans les négociations de traités était de revendiquer les terres et les ressources des Saulteaux ojibways. En 1888, dans l'affaire St. Catherines Mills c. The Queen, un conflit de compétences opposant le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Canada concernant l'octroi de permis d'exploitation forestière à des entreprises de sciage privées sur le territoire du traité no. 3, le Conseil privé en Angleterre, la plus haute cour d'appel, a souligné que, bien que les peuples autochtones aient un titre ancestral sur les terres, il s'agissait « d'un droit personnel et usufruitier (c'est-à-dire limité), qui dépend de la bonne volonté du souverain ».

Il convient de noter que par la défense de leur souveraineté - en résistant à l'empiétement de leurs terres et de leurs ressources traditionnelles, en se livrant à des batailles juridiques, en organisant pour empêcher depuis 2002 que les camions forestiers pénètrent sur leur territoire, en risquant d'être arrêtés et emprisonnés - les Asubpeeschoseewagong Anishinabek ont également défendu les intérêts de la classe ouvrière et du peuple canadiens en s'opposant au pillage par les monopoles étrangers et nationaux des ressources appartenant aux peuples autochtones et à tous les Canadiens.

Dans une lettre ouverte adressée en janvier 2007 à la gouverneure générale Michaëlle Jean, au premier ministre Stephen Harper, au premier ministre ontarien Dalton McGuinty, à Abitibi Consolidated, à Weyerhaeuser Corporation et à d'autres, le chef et le conseil des Asubpeeschoseewagong Anishinabek dénoncèrent la fermeture de l'usine d'Abitibi à Kenora. Ce qui a « mis à pied des centaines de travailleurs. Avec la fermeture de l'usine, Abitibi a coupé les derniers brins de sa revendication à des droits de coupe sur ces terres. Abitibi a détruit nos forêts et a maintenant violé un contrat de base pour l'exploitation forestière au Canada en abandonnant ses travailleurs. »

Malgré une décision de la Cour suprême à leur encontre en juillet 2014 dans une affaire où la Première Nation de Grassy Narrows avait contesté « la compétence de l'Ontario d'octroyer unilatéralement des licences d'exploitation forestière et d'exploitation minière sur une vaste étendue de terres du Traité no. 3 situées au nord de la rivière English (les terres de Keewatin) » les Asubpeeschoseewagong Anishinabek Aaki n'ont « pas cédé » et, avec la Déclaration territoriale d'octobre 2018, affirment leur détermination à lutter pour leur droit d'être.

Les Asubpeeschoseewagong Anishinabek appellent tous les

Canadiens à appuyer ce combat important et courageux pour leurs

droits issus de traités et leurs droits

héréditaires. Tous les Canadiens épris de paix et

de justice doivent être à leurs côtés. Trop

c'est trop !

(Sources : www.freegrassy.net, CBC, Toronto Star, www.canadian encyclopedia.ca..)

À titre d'information

Déclaration des Asubpeeschoseewagong Anishinabek Aaki

Préambule

1. Nous sommes le peuple autochtone de cette terre.

2. Nous

aimons notre

terre et notre mode de vie.

3. Notre terre et notre mode de vie sont

menacés.

4. L'exploitation industrielle des forêts est en

train d'aggraver

notre crise actuelle du mercure

5. Nous défendons les décisions de notre peuple.

6. Nous déclarons notre territoire anishinabe une aire protégée où s'exerce la souveraineté autochtone. Nous prendrons nos propres décisions et il n'y aura pas d'exploitation industrielle des forêts sur notre territoire anishinabe.

7. Nous exerçons notre droit à

l'autodétermination en interdisant

certaines utilisations de nos terres sur notre territoire autochtone et

en autorisant d'autres.

8. Nous reconstituerons nos moyens de subsistance et nous jouirons à nouveau de notre mode de vie anishinabe.

9. Nous exigeons d'être dédommagés pour nos pertes et d'être soutenus pour de bons emplois afin de guérir notre peuple et notre forêt.

10. Nous ferons respecter notre Déclaration en vertu de notre propre autorité. Nous appelons l'Ontario et le Canada à reconnaître cette Déclaration.

La souveraineté inhérente et les droits qui s'y rattachent

Nous sommes le peuple autochtone de cette terre.

Depuis les temps immémoriaux, nous, les Asubpeeschoseewagong Anishinabek (Première Nation de Grassy Narrows, ANA), avons vécu selon notre mode de vie sur notre territoire anishinabe. En tant que peuple autochtone, nous préservons notre langue, notre culture, notre terre, notre forme de gouvernance et notre spiritualité.

Nous affirmons notre souveraineté inhérente et notre droit inaliénable à l'autodétermination sur notre territoire autochtone. Notre terre et nos droits nous sont donnés par le Créateur et seul le Créateur peut les retirer.

Certains de ces droits sont reconnus en vertu du Traité no. 3, la Loi constitutionnelle de 1982, la Charte canadienne des droits et libertés, des textes législatifs et du common law canadiens, et en vertu de droits humains internationaux dont les conventions sont contraignantes pour le Canada.

La terre et le mode de vie

Nous aimons notre terre et notre mode de vie.

Notre relation avec la terre est notre valeur fondamentale et constitue la base de notre identité en tant que peuple anishinabe. La terre nous soutient et nous permet de vivre pleinement notre mode de vie sain anishinabe — la chasse, la pêche, le trappage et toute forme de cueillette ancestrale — vivant des forêts et des cours d'eau comme nos familles le font depuis d'innombrables générations.

Nous continuons de suivre les enseignements de nos aînés d'assumer nos responsabilités envers la terre et de veiller à ce qu'elle reste saine et qu'elle puisse maintenir des générations de vie à venir. Manaachitootaa Aki — protégez la terre. Nous veillons au maintien de notre terre et elle nous maintient. Nous prenons seulement ce dont nous avons besoin et nous laissons ce qui reste pour nos relations avec le monde des animaux, des plantes, des oiseaux, des poissons et des esprits.

Notre relation avec la terre nous soutient physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement en tant que peuple anishinabe.

Nous avons besoin de la terre pour survivre en tant que peuple.

Les attaques contre notre terre sont des attaques

contre

notre mode de vie

Notre terre et notre mode de vie sont menacés.

Notre souveraineté et nos droits ont été violés de façon répétée par des décisions néfastes imposées à notre peuple par le gouvernement et l'industrie.

Notre mode de vie a été menacé par les pensionnats, les inondations, la délocalisation, la pollution par le mercure et le racisme. Ce qui reste de ce mode de vie est menacée par l'industrie forestière.

Depuis des décennies, l'industrie forestière a causé des dommages à notre territoire anishinabe malgré nos objections. Maintenant, nos poissons sont dangereux, l'orignal et le caribou sont presque disparus, nous avons moins de martres, de riz sauvage et de bleuets. Nos plantes et animaux à des fins médicinales ont été contaminés. En désespoir de cause, nos trappeurs ont trouvé refuge dans les rues des villes où ils sont devenus des sans-abri qui grossissent les rangs des soupes populaires.

Notre capacité traditionnelle de récolter pour nourrir et soutenir nos familles, comme nous l'avons fait pendant des millénaires est en péril. Cela menace de mettre fin à notre existence même en tant que peuple. Nous ne pouvons plus accepter cela.

Nous refusons de regarder passivement pendant que notre forêt et notre avenir disparaissent sous nos yeux, emportés par de gros camions qui transportent les billes de bois. Nous refusons de regarder passivement pendant que des étrangers jalonnent et exploitent des mines sur notre territoire anishinabe.

La crise du mercure

L'industrie forestière aggrave la crise actuelle du mercure.

Après que notre rivière ait été empoisonnée par le mercure de l'usine à papier de Dryden, nous avons tenté de protéger ce qui était encore sain dans notre mode de vie ancestral — nos activités liées à la forêt : la chasse, le trappage, les services de guide et la cueillette. À l'encontre de nos efforts, le gouvernement a intensifié la coupe à blanc et la détérioration de nos forêts, s'en prenant à un autre aspect essentiel de notre mode de vie. Cela a porté un dur coup à notre communauté, qui souffre déjà de l'empoisonnement au mercure.

La coupe à blanc a libéré le mercure qui était retenu en toute sécurité dans le sol des forêts, augmentant davantage les niveaux de mercure dans nos lacs, nos rivières et nos poissons.

La coupe à blanc a intensifié notre crise du mercure qui perdure depuis plus de cinq décennies. Une plus grande industrie forestière exacerberait davantage notre crise actuelle.

Notre affirmation

Nous défendons les décisions de notre peuple.

Depuis plusieurs décennies nous avons tenté de faire respecter nos droits et notre mode de vie sur notre territoire anishinabe. Nous avons constamment exprimé nos préoccupations et avons travaillé de bonne foi, mais nous avons vu très peu de progrès. Nous savons qu'il y a d'autres projets de coupe à blanc à l'horizon.

Nous affirmons notre moratoire du 17 janvier 2007 sur toute future activité industrielle dans notre territoire autochtone. Nous n'avons pas accordé notre consentement à l'industrie forestière de venir sur notre terre et notre moratoire tient toujours.

Nous respectons le référendum mené auprès de notre communauté en septembre 2015 où nous avons décidé qu'il n'y aurait plus d'exploitation industrielle des forêts sur notre territoire anishinabe. Nous allons honorer et appliquer cette directive de notre peuple.

Notre déclaration

Nous déclarons notre territoire anishinabe une aire protégée où s'exerce la souveraineté autochtone.

Nous prendrons nos propres décisions, nous déterminerons notre propre avenir et comment nous allons traiter notre territoire autochtone.

Il n'y aura pas d'exploitation industrielle de la forêt sur notre territoire anishinabe.

Nous appelons le gouvernement de l'Ontario à empêcher les activités de Planification de la gestion forestière et le jalonnement minier sur notre territoire anishinabe et à annuler tout engagement d'approvisionnement de bois à partir de notre territoire anishinabe, décisions qui ont été prises sans notre consentement. Nous exigeons que le gouvernement de l'Ontario retire de l'exploitation forestière (les zones ontariennes disponibles à l'industrie forestière) le secteur de la forêt Whiskey Jack situé sur le territoire anishinabe.

Nous appelons Weyerhaeuser Corporation, Kenora Forest products, Domtar et toutes les autres compagnies à s'engager sans équivoque à ne pas utiliser et à ne pas vendre le bois du territoire anishinabe.

Utilisation des terres

Nous exerçons notre droit à l'autodétermination d'interdire certaines utilisations de nos terres sur notre territoire autochtone et d'en autoriser d'autres.

A) Nous interdisons les utilisations suivantes de nos terres sur notre territoire anishinabe :

-L'exploitation industrielle de la forêt

-L'approvisionnement des usines à papier

-La coupe par des individus venus de l'extérieur

-Le jalonnement et l'exploitation minière

-Les barrages hydroélectriques

-L'extraction et le transport d'hydrocarbures

-L'extraction de la biomasse

-L'exploitation minière, le transport, l'entreposage et

l'élimination de matériel radioactif

-Tout autre usage qui n'a pas le consentement libre,

éclairé et informé de l'ANA

B) L'utilisation suivante par notre peuple est

autorisée sur notre territoire anishinabe :

-Toute cueillette traditionnelle y compris la chasse, la pêche et

le trappage

-La cueillette de bois de chauffage

-La construction de cabanes, de maisons, de camps et de

quais

-La fabrication de raquettes, de tikinagen, de canoës et d'autres

produits traditionnels

-Une coupe sélective à petite échelle pour notre

propre usage

-La récolte de plantes et d'animaux à des fins

médicinales, alimentaires, cérémoniales, ou pour

offrir en cadeau, etc.

-La récolte durable de plantes et d'animaux pour la vente (par

exemple, les fourrures, le poisson, les thés, le riz sauvage,

etc.)

-Les activités liées aux sueries et à des camps

-L'entretien de routes, de ponts, de sentiers, de ponceaux, de

quais de débarquement, de camps, de portage, etc., appartenant

à ANA

par le peuple ANA et nos assistants

C) Les utilisations suivantes sont autorisées

sur notre territoire anishinabe en vertu d'un permis octroyé par

l'ANA :

-Le déplacement dans la région

-La chasse, la pêche, les excursions de bateau et le camping par

des personnes non ANA

-Les camps et les cabanes pour la pêche, la chasse, le tourisme,

la guérison et la récréation par des personnes

non-ANA

-L'écotourisme

-Les études et les enquêtes scientifiques

-L'assainissement et la remise en bon état

Une économie culturelle durable

Nous allons prendre des mesures pour raviver nos moyens de subsistance et jouir pleinement à nouveau du mode de vie anishinabe.

Depuis de nombreuses générations nous avons été une nation vitale et autosuffisante. En tant que peuple, nous réaffirmons notre résilience et notre détermination à réclamer notre santé et notre mode de vie. Nous cherchons à contrôler notre territoire afin de guérir et de reprendre ce que nous avons perdu en termes de santé, de culture, de moyens de subsistance et d'environnement.

Nous gérerons notre faune, nous émettrons des permis, nous surveillerons, maintiendrons, conserverons, remettrons en bon état et ferons respecter pour veiller à une utilisation appropriée de notre territoire anishinabe et pour rétablir la santé de notre forêt. Nous allons créer du travail pour notre peuple, un travail en harmonie avec notre système de croyances et notre relation sacrée avec notre territoire anishinabe. Nous accueillerons des invités sur notre territoire selon les conditions ahinabe. Nous guérirons nos forêts et nos cours d'eau. Nous jouirons à nouveau du mode de vie anishibabe.

Pour qu'il y ait réconciliation, le Canada et l'Ontario doivent nous appuyer dans la reconstruction au sein de notre territoire anishinabe de nos moyens de subsistance durables et harmonieux sur le plan culturel.

Réconciliation, rétablissement et dédommagements

Nous exigeons d'être dédommagés pour les pertes et demandons de bons emplois afin de guérir notre peuple et notre forêt.

Depuis plusieurs siècles, nous partageons la terre avec d'autres. Mais le gouvernement et l'industrie ont abusé de notre générosité et ont agi de manière irresponsable. Ils nous ont pris et ont dégradé notre territoire en toute impunité. Nous en avons grandement souffert.

Nous réclamons un nouvel avenir dans lequel les normes d'attention les plus strictes sont appliquées pour éviter de nouveaux impacts négatifs sur notre terre et notre peuple et pour réparer ce qui a été brisé. Pour progresser dans le bon sens, il faut que les erreurs du passé soient corrigées.

La réconciliation commence par reconnaître et réparer les dommages causés et continuer à appuyer notre vision de notre avenir. Cela exige de rétablir nos droits et de dédommager pour nos pertes.

Ensemble, nous devons rétablir le respect de notre souveraineté, notre rôle de gardiens de nos terres, de la santé de nos forêts et de nos voies navigables, l'abondance de nos espèces sauvages et de nos pêcheries, la force de notre mode de vie, nos moyens de subsistance et notre santé.

Nous demandons d'être dédommagés pour compenser les torts causés à notre peuple et à notre environnement par des décennies d'exploitation forestière contre notre volonté. Environ 20 millions d'arbres ont été enlevés de notre territoire anishinabe contre notre volonté depuis 20 ans.

Faire respecter

Nous ferons respecter notre déclaration sou notre propre autorité. Nous appelons l'Ontario et le Canada à reconnaître notre déclaration.

Nous invitons l'Ontario et le Canada à se joindre à nous autour d'une nouvelle table pour reconnaître et mettre en oeuvre cette déclaration sous notre leadership. Nous pouvons marcher ensemble sur un nouveau chemin.

Nous appelons les gouvernements du Canada et de

l'Ontario à

respecter notre déclaration au moyen d'une législation et

à nous soutenir pour prendre soin de notre territoire

anishinabé et le remettre en bon

état, ainsi que pour rétablir notre mode de vie

anishinabe.

Nous appelons toutes les entreprises et tous les citoyens à respecter notre déclaration.

Nous appelons toutes les nations à se joindre à nous pour affirmer et faire respecter notre souveraineté et la présente déclaration sur notre territoire anishinabé.

Nous sommes impatients de travailler avec vous pour concrétiser la volonté de notre peuple.

Si vous ne respectez pas cette déclaration, nous

n'aurons d'autre

choix que de prendre des mesures pacifiques, avec le soutien de nos

alliés, dans les forêts, les marchés, les

législatures, les rues et les

tribunaux pour faire valoir notre souveraineté et nos droits en

tant

que peuple autochtone de ce pays.

Gaa Ki Ki Ke Kamik.

Amendement

Cette déclaration est irrévocable mais elle peut être modifiée, si nécessaire, par un référendum approprié (75 % + 1 des voix favorables et une participation de 50 % ou plus des électeurs admissibles) tenu parmi la communauté et un quorum du Conseil.

Signé par :

Le chef et le conseil des Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek

(Le 10 octobre 2018)

Le nouveau gouvernement du Québec

intensifie l'offensive antisociale

Quand la négation des droits est

présentée

comme la défense des droits

L'anniversaire de la proclamation de la Loi sur les mesures de guerre est une occasion appropriée de parler de la clause de dérogation de la Charte canadienne des droits et libertés que le gouvernement Legault menace d'utiliser. Le nouveau premier ministre a annoncé qu'il invoquera cette clause pour faire adopter d'ici un an une loi sur les signes religieux qui contreviendrait à la Charte et serait contestée devant les tribunaux. Il dit que c'est nécessaire pour défendre les droits et le Québec en tant que « société distincte ».

La clause de dérogation est l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés, aussi appelée « clause nonobstant ». La charte elle-même est la première partie de la Loi constitutionnelle de 1982, la constitution « rapatriée » du gouvernement de Pierre Elliott Trudeau qui entre autres choses ne reconnaît pas les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones ni le droit du Québec à l'autodétermination. C'est sans compter que le Québec ne l'a jamais signée.

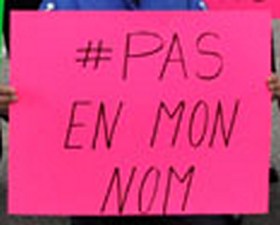

On tente ainsi de diviser le corps politique entre ceux qui défendent la Charte canadienne des droits et libertés et la conception des droits qu'elle contient, et ceux qui veulent invoquer la clause dite « nonobstant » au nom de la défense des droits du Québec, selon l'idée que c'est une société distincte. Bref, personne ne parle des droits que nous avons besoin de reconnaître dans une société moderne du XXIe siècle, sans parler de ce que devrait être un État de droit.

Il faut savoir que cette Charte des droits et libertés contient une clause qui stipule que tous les droits et libertés officiellement reconnus sont soumis à des « limites raisonnables ». Aujourd'hui ces limites sont utilisées de plus en plus par les pouvoirs de police dans des cas dits de sécurité nationale. C'est le cas des lois dites de sécurité nationale qui nous soumettent au département de la Sécurité intérieure des États-Unis. Ces « limites raisonnables » sont invoquées également dans le cas des travailleurs qui s'opposent aux lois ou règlements qui invalident certaines clauses de leurs conventions collectives, qui ont pourtant force de loi. Ces lois et règlements portent atteinte à leur liberté d'association et à leur droit de conscience. Les tribunaux tendent en effet à dire que cette imposition respecte la clause des « limites raisonnables ». Ils disent que les exécutifs gouvernementaux — les pouvoirs de police — ont la responsabilité supérieure de prendre des décisions au nom de l'intérêt public, ce que, bien sûr, ils ne font pas car leurs décisions servent les grands intérêts privés.

En ce qui concerne la clause nonobstant, elle n'annule pas la clause sur les « limites raisonnables » de la Charte. Comme ces dernières, elle est un mécanisme de prérogative des pouvoirs exécutifs pour violer les droits du peuple. La clause nonobstant permet au parlement fédéral ou à une assemblée législative provinciale ou à l'Assemblé nationale au Québec d'adopter des lois qui annulent les droits proclamés par la Charte, tels qu'ils se retrouvent à l'article 2 ou aux articles 7 à 15 de cette charte. Elle permet l'annulation essentiellement de tous les droits proclamés dans la Charte sauf le droit de vote et la limite de cinq ans par mandat pour les gouvernements fédéral et provinciaux.

Avec cet exercice de désinformation à propos d'une loi sur les signes religieux, le nouveau gouvernement du Québec prépare les conditions d'un conflit fratricide alors que la situation requiert l'unité du peuple entier contre les institutions démocratiques archaïques qui ne sont pas des instruments de défense des droits du peuple et ne sont pas contrôlées par lui. La situation montre la nécessité de s'opposer aux mesures de la classe dirigeante qui privent le peuple de son droit et de sa capacité de déterminer lui-même, selon ses propres considérations, sa conduite en tant que nation moderne.

C'est absurde de dire qu'on peut défendre une société au moyen d'une constitution qui considère les droits comme des privilèges pouvant être retirés suivant les caprices du chef du parti au pouvoir, que ça soit au niveau fédéral ou au niveau provincial.

Tous ceux qui se préoccupent de l'avenir du Québec et du Canada doivent dénoncer cette manoeuvre, peu importe où ils se situent sur l'échiquier politique et quelles que soient leurs convictions idéologiques, leurs croyances religieuses ou autres.

Les arguments non fondés du premier ministre

Deux jours après avoir formé un gouvernement « majoritaire » avec 37,4 % des suffrages exprimés, ce qui représente moins de 25 % des électeurs inscrits, le gouvernement Legault a déclaré avoir le mandat d'interdire le port de signes religieux aux personnes en position d'autorité. Par personnes en position d'autorité, il entend les policiers, les procureurs de la couronne, les juges et les gardiens de prison et les enseignants.

Non seulement le premier ministre Legault déclare-t-il avoir obtenu le mandat de procéder de la sorte, mais il dit que cela correspond à un « consensus » qui existerait parmi les Québécois d'en finir avec le port de signes religieux qui causerait un malaise lors de la prestation des services publics.

|

|

Selon le premier ministre, ces employés de l'État seront déplacés vers du travail de bureau s'ils refusent de se dépouiller de ce que le gouvernement appelle leurs signes religieux et, s'ils refusent d'être déplacés de la sorte, ils seront congédiés. Le premier ministre a ajouté qu'il est prêt à invoquer la clause de dérogation qui est l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés, laquelle fait partie de la Constitution canadienne, pour protéger son éventuelle loi des contestations juridiques.

Le premier ministre ignore et rejette les grands exemples de solidarité sociale donnés par tous les Québécois envers les minorités religieuses et autres. Un des exemples les plus éloquents s'est produit lorsque des personnes ont été tuées et blessées lors de la tuerie à la mosquée de Québec le 29 janvier 2017. Les Québécois, toutes origines confondues, ont exprimé en masse leur appui à la communauté attaquée dans de grands rassemblements à l'échelle du Québec et se sont opposés à toute violence et discrimination contre elle.

Dire que son gouvernement sait ce que pensent les Québécois est sans fondement. Le recours à la politique de diviser pour régner des Britanniques et de n'importe quel voyou opportuniste, pour détourner l'attention du peuple des vrais défis auxquels la société fait face, ne va pas réussir.

Le gouvernement Legault ne représente pas les Québécois quand il s'engage à déposer son projet de loi ignorant et source de division et de diversion des vrais problèmes de la société. Il n'a ni le mandat ni des arguments fondés pour le faire.

(Chantier politique)

À propos des valeurs et des symboles religieux

Le gouvernement Legault s'est engagé à

présenter et à adopter au cours de l'année

à venir une loi sur la laïcité qui interdira le port

de symboles religieux par ceux qui sont considérés comme

étant en position d'autorité dans la fonction

publique : policiers, procureurs de la Couronne, juges, gardiens

de prison et enseignants. Le premier

ministre Legault affirme que son gouvernement a reçu un mandat

majoritaire fort et clair lui permettant d'adopter une telle

législation, comme toute loi ou mesure qu'il juge

appropriée. Le premier ministre dit qu'il répond au

consensus qu'il croit, selon lui, exister au Québec et qu'il ne

fait qu'exprimer les valeurs des Québécois. Pourtant,

selon le

premier ministre, il est temps de laisser cette question des symboles

religieux « derrière nous ». Les médias

monopolisés lui ont fait écho en affirmant qu'une telle

loi pourrait avoir pour effet de mettre fin aux tensions qui existent

sur cette question parmi la population et résoudre la question

une fois pour toutes.

Il s'agit d'un des premiers projet de loi que le gouvernement Legault veut déposer, suite au processus électoral partial et non démocratique que les Québécois viennent de vivre, avec une majorité frauduleuse composée de 37,7 % des suffrages exprimés et de 24,5 % des électeurs inscrits. C'était une élection où toutes les questions électorales étaient définies et imposées par les partis cartellisés à l'Assemblée nationale, leurs agences de marketing privées et les médias monopolisés. Il est révélateur que la première mesure invoquée soit celle dont le but est de provoquer le plus de tension, de division et de diversion possible chez les Québécois. Ce faisant, le gouvernement prépare le terrain pour la privatisation accrue des services publics et la vente accélérée du Québec à des monopoles et oligopoles supranationaux privés au nom de la prospérité.

Cela nous montre à quel point le processus politique actuel est un obstacle à la résolution de tout problème. Cela prive le peuple de tout pouvoir pour décider des questions dans une atmosphère sereine où le peuple discute et met en avant la nécessité de l'unité politique pour résoudre les problèmes de la société. Cette démocratie non représentative doit être renouvelée et remplacée par une démocratie de masse dans laquelle le pouvoir décisionnel est entre les mains du peuple lui-même, comme il se doit, car ce sont ses intérêts et ses droits qui sont en jeu.

Les Ontariens s'unissent à la défense des programmes sociaux

Les investissements de l'Ontario dans les soins

de santé et les programmes sociaux

- les faits et la fiction

|

Le mardi 23 octobre 2018, des Ontariens de toute la province se rendront à Queen's Park pour tenir un rassemblement organisé par la Coalition ontarienne de la santé sous le slogan : « Rebâtir et améliorer les soins de santé publics - interdire les compressions et la privatisation ». Ce rassemblement est l'expression de l'opposition de la population de l'Ontario au programme néolibéral du gouvernement réactionnaire de Doug Ford, qui a engagé EY (anciennement Ernst and Young) pour justifier la privatisation encore plus poussée des services de santé. EY est l'un des quatre monopoles mondiaux qui fournit des services de comptabilité et de conseil néolibéraux aux gouvernements réactionnaires afin de soutenir l'offensive antisociale des riches.

Le Bureau de la responsabilité financière de l'Ontario du gouvernement de l'Ontario a fourni des informations détaillées et actualisées sur la situation financière de la province. Il a notamment publié une analyse actualisée des dépenses en santé de l'Ontario-Hiver 2018. Elle montre que le programme néolibéral a limité les dépenses et déjà considérablement aggravé les conditions de travail et de vie des travailleurs du secteur de la santé en réduisant leurs salaires réels et en obligeant nombre d'entre eux à travailler de plus longues heures pour un salaire inférieur[1].

Mais les faits ne correspondent pas à l'argumentaire et au programme que le gouvernement Ford a imposé pour intensifier l'offensive antisociale. EY a donc été embauché pour produire une histoire appropriée. Le gouvernement Ford, à l'instar du gouvernement libéral avant lui et de tous les gouvernements depuis que Mike Harris a déclaré que l'Ontario est « ouvert aux affaires » en 1995, suit le précepte pragmatique rendu célèbre par Ivanka Trump, qui a tenté de l'attribuer à Albert Einstein : « Si les faits ne correspondent pas à la théorie, il faut changer les faits. »

EY a maintenant terminé son « Examen ligne

par ligne des dépenses du gouvernement de l'Ontario

de 2002-2003 à 2017-2018 ». Le titre

même du rapport trahit sa mission :« Gestion de la

transformation -- Un plan d'action pour la modernisation de

l'Ontario ». Exercice de relations publiques du

gouvernement Ford dès le début pour promouvoir son

programme antisocial du gouvernement Ford, le rapport est loin

d'être un examen sérieux des finances de l'Ontario qui

ne requièrent pas de nouvelles compressions du financement des

programmes sociaux et davantage de privatisation.

L'exemple des dépenses consacrées aux programmes sociaux en Ontario suffit à montrer qu'EY sélectionne des faits et les présente de manière intéressée afin de soutenir la théorie néolibérale. L'examen « ligne par ligne » nous apprend que « la part la plus importante se situe dans les 'trois grands' secteurs : Santé, Éducation, Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires ». Il utilise ensuite des graphiques en couleur pour montrer que l'Ontario dépense plus en soins de santé que la Colombie-Britannique et le Québec, mais ne remarque pas que ces trois provinces figurent au bas de la liste en ce qui concerne les dépenses de santé par habitant au Canada.

EY découvre également le fait bien connu que ces secteurs de services sont à forte intensité de main-d'oeuvre et, en tant que serviteurs de l'impérialisme, EY considère la valeur de la capacité de travail comme un coût. « Les salaires et les traitements représentent une part importante, et parfois croissante, des dépenses », indique le rapport, et « le nombre d'heures supplémentaires dans les secteurs de la santé et de la sécurité communautaire atteint des niveaux importants et coûte cher, bien qu'il serve à maintenir des niveaux de soins. »

EY rapporte également un autre fait connu sous forme d'avertissement : « la portion des dépenses provinciales allouée aux soins de santé par le gouvernement fédéral a diminué par rapport à ce qu'elle était par le passé et continuera de le faire. » Outre le fait que les gouvernements fédéraux ont des ordres du jour antisociaux néolibéraux similaires à ceux des provinces et refusent de s'acquitter de leurs responsabilités sociales, il s'agit d'un exercice de désinformation visant à priver les gens d'une perspective parce qu'il repose sur l'affirmation qu'il n'y aurait pas d'alternative à la privatisation.

Selon EY, « ce n'est pas, néanmoins,

un cas de situation désespérée, mais plutôt

une occasion de tirer profit » des avantages d'une «

approche numérique », de la transformation de la

main-d'oeuvre et d'« optimiser les compétences des

fonctionnaires et de réduire les dépenses superflues

associées aux heures

supplémentaires ».

Piquet à Windsor durant l'élection provinciale en

Ontario, le 2 mai 2018, à la

défense du droit aux soins de santé

La Coalition ontarienne de la santé a condamné le rapport d'EY et l'objectif du gouvernement. Les travailleurs et leurs organisations exigent une augmentation des investissements dans les soins de santé et les programmes sociaux, pas moins, et certainement pas plus de stratagèmes pour payer les riches.

La Coalition ontarienne de la santé écrit : « La Coalition note que l'Ontario a déjà coupé et réduit ses hôpitaux publics depuis des décennies. En fait, aucune autre province du Canada et pratiquement aucun autre pays développé n'a effectué tant de compressions que cette province. L'Ontario a déjà le plus faible financement pour les hôpitaux publics au pays. Il reste moins de lits dans les hôpitaux que dans toute autre province et l'Ontario enregistre le plus faible niveau de soins infirmiers par patient, avec des taux d'occupation (surpeuplement) dans les hôpitaux qui n'ont pas d'équivalent ailleurs au Canada et en Europe. Ici, les patients sont renvoyés des hôpitaux plus rapidement que dans les autres provinces et, par conséquent, l'Ontario affiche le taux de réadmission à l'hôpital le plus élevé au pays : un patient sur dix finit par revenir à l'hôpital. Le surpeuplement a atteint le seuil de crise et la violence dans les hôpitaux s'est accrue : 30 000 personnes attendent d'être placées dans un établissement de soins de longue durée et les niveaux de soins sont devenus si bas qu'ils ne répondent pas aux besoins. La coalition demande au gouvernement de reconstruire et de rétablir les services, pas d'effectuer des compressions et de privatiser. »

Selon le président du Conseil des syndicats d'hôpitaux de l'Ontario (SCFP—CSHO), Michael Hurley, le rapport d'EY commandé par le gouvernement progressiste-conservateur n'est pas une analyse détaillée du financement des programmes provinciaux. C'est plutôt « l'oeuvre de mercenaires visant à rationaliser les services publics, vendre des actifs provinciaux rentables, imposer des frais aux usagers et accélérer la privatisation. » Il souligne que ce rapport a coûté 500 000 $ à l'État.

Lors des consultations prébudgétaires 2018, l'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario a soumis un mémoire qui dit notamment : « L'AIIO recommande une augmentation de 5,3 % des fonds de fonctionnement des hôpitaux afin de couvrir l'ensemble des coûts liés à l'inflation, à la croissance démographique et au vieillissement, ainsi qu'au renforcement de la demande de services hospitaliers. Nous demandons au gouvernement de mettre en oeuvre un moratoire sur toute érosion ultérieure des emplois infirmiers, ce qui doit comprendre une directive du ministre de la Santé aux hôpitaux de prendre des décisions appropriées en matière de dotation de positions en personnel infirmier, qui ne portent pas atteinte aux soins prodigués aux patients. »

Le rassemblement provincial de la Coalition ontarienne

de la santé à Queen's Park, à Toronto, se tient le

mardi 23 octobre 2018, de midi à 13 heures, sous

le thème: Non ! aux compressions et à la privatisation.

Rebâtir et améliorer le système de santé

public. Pour plus d'informations, voir

À titre d'information

Analyse actualisée des dépenses en

santé

de l'Ontario pour l'hiver 2018 (extraits)

Voici des extraits du rapport du Bureau de la Responsabilité financière du gouvernement de l'Ontario :

« Le secteur de la santé constitue le poste de dépenses le plus important du budget ontarien. Dans l'exposé annuel d'automne de 2017, les dépenses du secteur sont estimées à 57,9 G$ pour 2017-2018, soit 42 % du total des dépenses de programmes... les deux principaux étant les hôpitaux et l'assurance-santé de l'Ontario, qui représentent ensemble 34,8 G$, ce qui équivaut à 60 % du total pour 2017-2018. » (p. 4)

« Toutefois, après la récession de 2008-2009, limiter la croissance de ces dépenses est devenu une part essentielle du plan du gouvernement de l'Ontario pour atteindre l'équilibre budgétaire en 2017-2018. De 2011-2012 à 2015-2016, les dépenses annuelles en santé ont augmenté de seulement 2,4 % en moyenne. » (p. 5)

« Entre 2011-2012 et 2016-2017, la croissance des dépenses du secteur était invariablement plus lente que celle de ses principaux inducteurs de coûts. » (La croissance de la population, l'effet du vieillissement de la population et l'inflation des coûts sont les trois principaux inducteurs de coûts.) (p.1)

« Depuis 2012, la province a freiné la croissance des dépenses en santé principalement par un gel des subventions de fonctionnement de base des hôpitaux pendant quatre ans, par des gains d'efficience dans les hôpitaux et par des restrictions salariales dans le secteur de la santé. » (p.2)

« Gains d'efficience dans les hôpitaux

« Durant la période de quatre ans allant de 2011-2012 à 2015-2016, la province a gelé les subventions de fonctionnement de base des hôpitaux. [...] De 2012-2013 à 2015-2016, la restriction des subventions des hôpitaux et la réforme du financement ont fait baisser le coût d'un séjour normal à l'hôpital de 1,8 % en Ontario, tandis que la moyenne nationale a augmenté de 5,4 %. Selon l'Association des hôpitaux de l'Ontario, ces économies sont le fruit de gains d'efficience, comme la réduction de la durée des séjours, ainsi que de mesures temporaires comme le report des activités d'entretien et des achats d'équipement. » (p. 17-18)

« Restrictions salariales dans le secteur de la santé

« [...]les restrictions salariales ont joué un rôle important dans le ralentissement des dépenses du secteur. [...] depuis 2012, il a crû plus lentement que le reste de l'économie et n'a pas suivi l'inflation. » (p. 18)

« Depuis 2012, le gel des subventions de fonctionnement de base versées aux hôpitaux et les restrictions salariales ont considérablement modéré la croissance des dépenses en santé. Malgré les dépenses supplémentaires prévues dans le budget de 2017, les dépenses allouées aux hôpitaux et à l'Assurance-santé de l'Ontario devraient progresser moins vite que les principaux inducteurs de coûts connexes. » (p. 19)

Il a été beaucoup question des dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé inscrites dans le budget préélectoral de 2017 des libéraux. Là encore, le Bureau de la Responsabilité financière explique en détail que sur les 6,9 milliards de dollars de nouveaux financements cumulés du secteur de la santé budgétisés pour la période de trois ans allant de 2017-18 à 2019-2020, 20 % de ce montant était en réalité un « redressement comptable (1,2 milliard de dollars) qui n'entraîne aucune dépense supplémentaire ».

La majeure partie des nouvelles dépenses (4,2 milliards de dollars) est destinée « à alléger la pression sur les programmes existants », ce qui permet de mieux comprendre à quel point la prestation des services de soins de santé existants est devenue difficile et le reste (1,5 milliard de dollars) est destiné à financer de nouvelles initiatives, principalement l'introduction de OHIP +. Le Bureau de la Responsabilité financière écrit : « Par ailleurs, même si le plan budgétaire de 2017 annonce 6,9 G$ de nouvelles dépenses en santé..., on estime que la croissance des dépenses dépassera celle des principaux inducteurs de coûts sur une seule année, soit 2018-2019. » (p.15)

La lutte contre l'offensive antisociale en Nouvelle-Écosse

La nécessité de renouveau démocratique — l'exemple de la Nouvelle-Écosse

Les enseignants encerclent le parlement provincial à la

défense de l'éducation publique,

le 17 février 2017.

En Nouvelle-Écosse, comme dans le reste du

Canada, la classe ouvrière est tenue à l'écart du

processus de prise de décision. L'année dernière,

les enseignants sont descendus dans la rue d'un bout à l'autre

de la province et ont encerclé l'Assemblée

législative et fait part de leurs opinions, de

leurs besoins, de leurs préoccupations et

de leurs propositions de changements dans leurs milieux de travail. Les

libéraux de Stephen McNeil ont démontré un

semblant

d'intérêt aux propos des enseignants, mais une fois de

plus, ayant recours à leur arme préférée,

ils ont commandé un autre rapport d'un soi-disant expert

trié sur le volet. Ils ont centré la discussion sur le

rapport de l'expert, s'il était valable ou non, si on devait

l'appliquer ou non. On a empêché les enseignants de

diriger un vaste

débat sur leurs propres propositions, lesquelles sont totalement

absentes des plans qui ont été adoptés.

Ceux qui détiennent le privilège et qui ont pris contrôle du pouvoir par le biais d'un processus anachronique de démocratie non représentative déclarent qu'ils ont un « mandat » du peuple. En réalité, ils n'ont réussi à se mériter que très peu d'appui de la classe ouvrière qu'ils ont ciblée par leur microciblage, leur désinformation et même par leurs efforts pour empêcher les gens de voter.

En Nouvelle-Écosse, McNeil a consolidé son « mandat » par un maigre 39,6 % des votes dans une élection où le taux de participation des Néo-Écossais était de seulement 53,4 %. Comment une victoire électorale peut-elle être si médiocre qu'elle ne réussit que de justesse à obtenir un taux de participation de la moitié des électeurs inscrits ? Comment les libéraux de McNeil peuvent-ils invoquer une victoire aussi ridicule et non représentative pour prétendre avoir le mandat d'imposer un ordre du jour étroit et intéressé aux travailleurs et à l'ensemble des Néo-Écossais ?

Le blocage des travailleurs, ce qui les empêche d'avoir un mot à dire sur leurs conditions au travail, dans leurs communautés et dans l'économie élargie, est avant tout dû à un processus électoral qui sert à écarter le peuple du pouvoir. Les partis cartellisés ne manifestent aucune gêne à déclarer des victoires malgré une maigre participation parce qu'ils n'ont aucune intention de politiser et de faire participer le peuple ; ils veulent seulement s'en servir comme bétail électoral. Le rôle du processus électoral en ce moment semble être d'empêcher les citoyens d'avoir un mot à dire et un rôle décisif à jouer dans leurs milieux de travail et dans la société en général. Par ce processus, on ne vise aucunement à faire participer la majorité du corps politique à la politique.