|

|

Numéro 13 - 7 avril 2018 Nécessité d'une

nouvelle direction pour Le commerce international comme outil

d'exploitation, de chauvinisme    Nécessité

d'une

nouvelle

direction

pour

le

commerce

international Nécessité d'une nouvelle direction pour le commerce international Le commerce international comme outil d'exploitation, de chauvinisme et de guerreEn mars, le gouvernement américain a annoncé soudainement des droits de douane sur 60 milliards $ d'exportations chinoises vers les États-Unis et menace d'en faire davantage maintenant que la Chine a répliqué en imposant des droits à certaines exportations américaines. Quel que soit le raisonnement de ces tarifs, leur imposition soudaine perturbe gravement la vie des travailleurs qui fabriquent ces biens en Chine et aux États-Unis et de ceux qui utilisent ces produits comme moyen de production ou comme articles de consommation. La grande production industrielle moderne ne peut pas simplement être allumée ou éteinte comme un commutateur sans causer une douleur généralisée. Ce n'est pas une façon d'entretenir des relations économiques entre les peuples du monde. Le 23 mars, le gouvernement américain a fait ce qu'il a appelé une « suggestion amicale » à la Chine : si elle achetait plus de gaz naturel liquéfié (GNL) aux États-Unis, elle pourrait s'épargner ces tarifs et d'autres, ce qui démontre bien la superficialité de ces mesures. Le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, a déclaré dans une interview à Bloomberg News : « La Chine doit importer de très, très grandes quantités de GNL et, de son point de vue, il serait très logique d'en importer plus, ne serait-ce que pour diversifier ses sources d'approvisionnement. » Les cartels privés de l'énergie centrés aux États-Unis connaissent une expansion sans précédent en raison du développement de nouvelles méthodes de production dont la fracturation, ce qui débloque des quantités jusque-là non disponibles de pétrole et de gaz naturel. Cependant, les marchés chinois ont déjà conclu des contrats à long terme pour l'achat de gazoducs et de pétrole beaucoup moins chers auprès des producteurs d'Asie, y compris la Russie. Les producteurs d'énergie des États-Unis exigent que ces contrats soient rompus, sous peine d'une guerre commerciale toute déployée sur d'autres produits. Les États-Unis considèrent que ce recours à l'extorsion est une affaire normale dans la conduite de relations commerciales pour les cartels privés qu'ils représentent. Dans un autre exemple récent, immédiatement après la conclusion d'un nouvel accord commercial avec la Corée du sud (KORUS), le président américain a déclaré que l'accord n'entrerait pas en vigueur avant la conclusion d'un accord international avec la République populaire démocratique de Corée (RPDC). Lors d'un discours dans l'Ohio le 29 mars, Trump a déclaré : « Je vais peut-être le retenir (KORUS) jusqu'à ce qu'un accord soit conclu avec la Corée du nord. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est une carte très forte. » D'autres représentants des États-Unis ont exprimé leurs préoccupations : « La Corée du sud est le maillon faible de l'alliance entre les États-Unis et le Japon et il pourrait être trop tôt pour conclure un accord avec la Corée du nord. »

De même avec le Canada, le président des États-Unis a lié ses tarifs généraux sur l'acier et l'aluminium aux négociations en cours pour un accord de libre-échange nord-américain. Il a déclaré le 5 mars que le Canada et le Mexique ne bénéficieraient d'une exemption permanente que s'ils signaient un nouvel accord de l'ALÉNA acceptable pour les États-Unis. En ce qui concerne l'énergie, la Chine n'est pas la seule destination de l'excédent de pétrole et de gaz des producteurs américains. L'Europe est à leur portée, mais encore une fois le concurrent est principalement la Russie et son vaste réseau de pipelines, notamment le nouveau projet Nord Stream 2, le jumelage d'un gazoduc existant avec l'Union européenne sous la mer Baltique. Les États-Unis, qui cherchent à perturber sa construction, menacent de sanctions toute entreprise participant au financement ou à la construction du projet Nord Stream 2. Les États-Unis promettent des mesures punitives contre tous ceux qui participent au projet en utilisant les dispositions d'une nouvelle loi adoptée l'été dernier, la Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), Loi pour « contrer les adversaires de l'Amérique par des sanctions pénales ». Heather Nauert, porte-parole du département d'État américain, a déclaré récemment : « Au département d'État, nous avons passé beaucoup de temps à discuter avec nos partenaires et alliés pour leur expliquer les ramifications de la CAATSA et comment un individu, une entreprise ou un pays peut contrevenir à la CAATSA et être sujet à des sanctions. Nous n'avons pas l'habitude de commenter les sanctions, mais nous avons clairement indiqué que des mesures fermes contre le secteur des pipelines d'exportation d'énergie russe pourraient exposer (les participants à n'importe quel projet) à des sanctions en vertu de la CAATSA. » Le gazoduc sous la mer Baltique de la Russie à l'Allemagne a déjà obtenu l'approbation de l'État allemand. La part russe du marché gazier européen est d'environ 34 %, selon Gazprom. La Russie a maintes fois déclaré que Washington entravait le projet parce qu'il voulait que l'Europe achète du GNL américain, qui est 50 % plus cher que le gaz russe. Le changement survenu dans l'économie qui pousse les États-Unis à des actions agressives pour exporter du pétrole et du gaz naturel est l'explosion de la production continentale américaine du gaz de schiste par fracturation. Les exportations brutes d'énergie des États-Unis ont augmenté de 27 % entre 2016 et 2017, atteignant le niveau le plus élevé jamais enregistré d'exportations d'énergie américaines. Les États-Unis sont devenus un exportateur net de produits pétroliers en 2011 et de gaz naturel en 2017. En 2017, ils étaient aussi un exportateur net de charbon, de coke de charbon, de produits pétroliers et de biomasse, mais demeuraient un importateur net de pétrole brut. En 2017, la production totale d'énergie aux États-Unis a augmenté en un an de 8 % en énergie renouvelable, de 6 % en charbon, de 6 % en gaz naturel liquéfié en usine, de 5 % en pétrole brut et de 1 % en gaz naturel, alors que la consommation totale d'énergie aux États-Unis restait pratiquement inchangée par rapport à 2016. Le commerce international devrait être une expérience positive dans la vie de l'humanité. Il devrait être pour l'avantage et le développement économique mutuels de tous les pays, grands et petits, avec ou sans conceptions différentes du monde, avec ou sans formes et processus politiques différents. Or, le commerce international est, au contraire, en train de devenir un outil d'exploitation, de ressentiment, d'intrigue, d'extorsion par les grandes puissances et de menaces de guerre.

Les travailleurs doivent réfléchir et discuter de cette situation avec pondération, car leur vie est aujourd'hui gravement perturbée par les conséquences du commerce international qui ne joue pas en leur faveur. Les exemples de répercussions négatives sont nombreux. L'utilisation par l'impérialisme américain de sanctions et de boycottages contre les autres pays est bien documentée. Les États-Unis ont longtemps utilisé leur contrôle des institutions financières, commerciales et autres institutions internationales et la présence partout sur le globe d'une armée imposante pour paralyser l'économie et la vie des peuples du monde. Cuba et la République populaire démocratique de Corée ont subi des sanctions économiques et des blocus américains pendant des décennies. Ces actions qui perturbent le commerce des autres sont considérées comme des crimes de guerre par la grande majorité des peuples du monde. Nouvelle ruée vers l'Afrique Non à l'expansion de la présence militaire canadienne en Afrique

Le 19 mars, le ministre de la Défense

Harjit Sajjan et la ministre des Affaires étrangères

Chrystia Freeland ont annoncé que le Canada va envoyer un groupe

de travail formé d'un nombre encore indéterminé de

soldats et d'hélicoptères Chinook et Griffon se joindre

à la Mission multidimensionnelle intégrée des

Nations unies pour la

stabilisation au Mali (MINUSMA) pendant une année. Cette annonce

constitue une expansion de l'engagement militaire du Canada au Mali et

dans la région du Sahel de l'Afrique qui est en cours depuis

2010. [1] On lit dans un

communiqué du ministère de

la Défense nationale sur la mission que son objectif est d'

« instaurer un climat de paix et de stabilité au

Mali et au Sahel ».[2]

« Le Canada est résolu à bâtir un monde plus

paisible et plus prospère. Pour assurer la

sécurité de nos citoyens, et de

celle de nos alliés, il faut lutter contre l'instabilité

et les conflits partout dans le monde. Le soutien du Canada à

l'égard des missions de maintien de la paix des Nations unies

aidera les collectivités vulnérables et

marginalisées à se construire un avenir

meilleur », rapporte le communiqué de presse.

Rien de cela ne clarifie ce que « maintien de la paix » veut dire aujourd'hui. Cela ne nous dit pas non plus quel est le véritable objectif de la présence canadienne en Afrique et de celle des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne et d'autres. En conférence de presse, le chef d'état-major de la défense du Canada, le général Jonathan Vance, a dit que les hélicoptères Chinook seraient utilisés pour des évacuations médicales et peut-être pour le transport de troupes et d'équipement de l'ONU, tandis que les Griffon agiraient comme « escorte armée » et possiblement comme « appui aux forces sur le terrain ». Le général a dit que les décisions finales sur le nombre d'hélicoptères et de troupes vont être prises seulement une fois qu'une équipe militaire aura visité le Mali et le camp multinational de Gao parce qu'il reste de nombreux détails à régler. Il a dit que les planificateurs doivent encore consulter les Allemands qui vont être remplacés par les Canadiens pour les opérations d'appui aérien. Pendant ce temps, le réseau CBC rapporte que le gouvernement a confirmé qu'il va envoyer « jusqu'à six hélicoptères et 250 soldats et membres d'équipage aériens » au Mali cet été. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, la « mission de paix » est le résultat des engagements que le gouvernement a pris au Sommet sur les opérations de maintien de la paix à Vancouver en novembre 2017 qu'il a accueilli conjointement avec les États-Unis. Il avait annoncé à ce moment-là qu'il allait déployer 600 membres des forces armées et 150 policiers dans ce qu'il a appelé des « missions de paix ». Depuis l'annonce, le Canada et les médias ont fait tout ce qu'ils peuvent pour détourner l'attention des vraies raisons pour lesquelles le Canada se joint aux États-Unis dans leur rivalité avec les autres puissances européennes et la Chine en Afrique au nom du maintien de la paix. Une autre diversion est l'accent qui est mis sur la tergiversation du Canada qui n'a toujours pas annoncé où il va déployer ses soldats. Parmi les autres engagements qui selon le communiqué restent à régler, il y a la « force de réaction rapide » et « l'équipement nécessaire ». Un troisième engagement, qui concerne le « transport aérien tactique de soutien nécessaire pour.... transporter du personnel, de l'équipement et des provisions à l'appui de leurs missions », a été annoncé en novembre et va comprendre « un ou deux » avions Hercules C-130 pour appuyer le Centre de services régional de l'ONU à Entebbe en Ouganda. On dit qu'il en est à un stade préparatoire. L'autre chose qu'on doit garder à

l'esprit quand on évalue ce que fait le Canada au Mali est

que celui-ci est notamment le troisième plus grand producteur

d'or

en

Afrique. Le Mali, comme le Niger, possède aussi de vastes

dépôts d'uranium. Selon Ressources naturelles Canada, les

actifs miniers

canadiens au Mali en 2016 s'évaluaient à 1,529

milliard $ détenus par 12 entreprises. En 2015,

ils

étaient de 1,221 milliard $ détenus par 15

entreprises. Les entreprises ayant des intérêts dans les

mines d'or industrielles au Mali comprennent Randgold, AngloGold

Ashanti, B2Gold, IAMGOLD et Hummingbird Resources.[3][4] Les

entreprises

qui

prennent

part à l'extraction de l'uranium

comprennent Cascade Resources Ltd,

Northern Canadian Uranium Inc., Rockgate Capital Corp. et Oklo

Resources Ltd.

Le gouvernement du Mali est en train de changer sa réglementation minière. Le ministre de l'Économie et des Finances du Mali, Boubou Cissé, a déclaré aux journalistes le 16 mars que les « protections » existantes sur une période de 30 ans contre les modifications du code minier seraient réduites. « Les négociations sont en cours et si elles n'aboutissent pas, ce sera une décision unilatérale comme en RDC (République démocratique du Congo) », a-t-il déclaré. Les remarques de Cissé ont suscité des « inquiétudes » parmi les compagnies minières au Mali. Le 20 mars, au lendemain de l'annonce officielle par le Canada d'une présence militaire accrue au Mali, B2Gold, basé au Canada, a publié une déclaration « en réponse aux nouvelles » concernant la nouvelle réglementation minière au Mali. Il dit que « les déclarations attribuées à un ministre du gouvernement lors d'une récente conférence de presse conjointe avec le Fonds monétaire international laissaient entendre que si des compromis avec les compagnies minières ne sont pas obtenus, des amendements au code minier pourraient être mis en application unilatéralement. Les responsables gouvernementaux ont informé la compagnie que les commentaires du ministre étaient cités hors contexte et ne devraient pas être appliqués à toutes les opérations minières au Mali. »

La compagnie minière affirme que « l'intérêt (de B2Gold) dans sa mine Fekola au Mali est régi par une convention minière finalisée et exécutoire (telle qu'amendée) avec l'État du Mali qui inclut des dispositions de stabilisation stipulant que la mine Fekola est soumise au Code minier du Mali (2012) pour la durée de ses opérations et que celles-ci ne seraient pas touchées par des changements subséquents apportés au Code minier de ce pays. En raison de ces dispositions, la compagnie estime que sa participation dans Fekola est protégée et que toute modification envisagée dans un nouveau code minier ne s'appliquera pas à Fekola sans l'accord de B2Gold. » Elle ajoute qu'« aucun représentant du gouvernement malien n'a informé les représentants de B2Gold au Mali ou ailleurs que le gouvernement n'est pas d'accord avec la position de la compagnie ».[5] L'accord entre B2Gold et le gouvernement malien à propos de son projet Fekola est toutefois sujet à la ratification finale par l'Assemblée nationale du Mali, qui devrait avoir lieu lors de sa prochaine session prévue en avril. La présence des forces armées des États-Unis, du Canada et des puissances européennes au Mali, comme dans d'autres pays africains stratégiques, s'inscrit dans une nouvelle ruée vers l'Afrique qui se fait au détriment des peuples de ce continent. Au nom de la lutte au terrorisme et du maintien de la paix, les rivalités interimpérialistes pour la domination de l'Afrique et du monde s'intensifient. Il est très important que les Canadiens renforcent leur travail pour faire du Canada une zone de paix et s'opposent à la présence des troupes canadiennes à l'étranger au nom du maintien de la paix.

Notes1. Si le gouvernement présente sa mission au Mali pour l'ONU comme quelque chose de nouveau, celle-ci constitue en fait une expansion de l'engagement militaire du Canada au Mali et dans la région. Dans un article du 19 mars du Globe and Mail, Geoffrey York écrit : « Le Canada a envoyé des centaines de soldats au Mali depuis 2010 comme partie intégrante d'un effort de plusieurs millions de dollars pour contribuer à la formation de l'armée malienne dans le contre-terrorisme, la sécurité des frontières et d'autres priorités. La plus grande partie de cette formation était dirigée par les forces armées des États-Unis dans le cadre d'un programme de contre-terrorisme de 500 millions $ US. » York écrit que c'est un des diplômés de ce programme de formation qui a dirigé le coup d'État militaire de 2012 contre le gouvernement du Mali. Le 14 janvier 2013, le premier ministre Stephen Harper avait annoncé que le Canada allait participer à une intervention militaire menée par la France au Mali, qui est une ancienne colonie française. Il avait dit qu'en réponse à la demande d'aide militaire du gouvernement français, un avion de transport militaire C-17 de l'Aviation royale canadienne serait fourni « pendant une semaine ». La semaine s'est transformée en un mois. Le NPD et les libéraux avaient généralement appuyé l'intervention et parlé en faveur du rôle du Canada, disant même que l'intervention devrait être prolongée et élargie dans la région. Sur leur site web, les Forces armées canadiennes écrivent que 48 ponts aériens ont été effectués en tout du 15 janvier au 31 mars 2013 en appui à l'« opération de combat commune » de la France avec les forces armées du gouvernement malien. À ce moment-là, Harper avait dit que les avions apportaient un « soutien logistique » et ne participeraient pas aux « combats directs » et n'interviendraient pas dans les zones de combat. Cette affirmation ne tenait pas, compte tenu de la cargaison des avions, soit du matériel et de l'équipement militaire livré quotidiennement aux forces françaises qui avaient entrepris une offensive au sol au Mali contre ceux qu'elle qualifiait de terroristes. Le gouvernement Harper a constamment accru la

présence militaire du Canada en Afrique, en particulier dans la

région du Sahel. LML avait

rapporté

en

2013

que

cinquante

soldats

du

Commandement

des

Forces d'opérations spéciales du Canada avaient

été envoyés en mission «

d'entraînement » en Mauritanie, qui partage sa

frontière avec le Mali. On avait dit que le Commandement des

Forces

d'opérations spéciales du Canada était

déjà

engagé dans l'« entraînement » de forces

militaires au Niger, un autre pays qui borde le

Mali à l'est. Le Canada continue de former les forces militaires du Niger dans le cadre du Programme d'aide au renforcement des capacités antiterroristes d'Affaires mondiales Canada. L'information sur cette opération qu'on peut trouver sur le site web des Forces armées canadiennes montre clairement qu'elle « ne fait pas partie d'une mission de paix ». Le site web mentionne aussi que depuis 2015, le

Canada a transporté de l'équipement et du personnel

militaire français entre la France et les pays de la

région du Sahel de l'Afrique en appui à

l'opération BARKHANE de la France. On y lit que

l'Opération FREQUENCE consistant en des ponts aériens,

dont le plus récent a été fait en

février, a comme objectif d'« appuyer les efforts

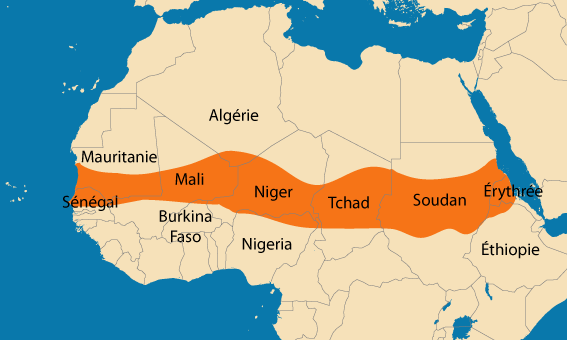

internationaux de contre-terrorisme dans la région ». 2. Le Sahel s'étend de l'océan Atlantique vers l'est et recouvre le nord du Sénégal, le sud de la Mauritanie, la grande courbe du fleuve Niger au Mali, le Burkina Faso (anciennement Haute-Volta), le sud du Niger, le nord-est du Nigéria, le centre-sud du Tchad jusqu'au Soudan. 3. Les actifs miniers canadiens dans les pays

limitrophes du

Mali se trouvent dans les pays suivants: Burkina Faso Mauritanie Guinée 4. Pour plus d'informations sur les

opérations d'IAMGOLD au Mali et au Burkina Faso, voir ici.

5. Le projet Fekola est une mine d'or à

ciel ouvert située dans le sud-ouest du Mali, à la

frontière entre le Mali et le Sénégal. L'usine de

traitement du minerai de la mine a été

complétée en octobre 2017 et a commencé

à traiter le minerai. À cette époque, la

société a annoncé que la production d'or de la

mine Fekola en 2017 se situerait entre 100 000

et 110 000 onces, « dépassant de loin la limite

supérieure des prévisions initiales de 45 000

à 55 000 onces, et surpassant son guide de production

réévalué se situant entre 50 000 et 55 000 onces

». (Sources: CP, CBC, Al Jazeera, Xinhua)

Les justifications fallacieuses de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Union européenne pour leur intervention en AfriqueLe sommet annuel franco-britannique entre la première ministre Theresa May et le président Emmanuel Macron a eu lieu le 18 janvier 2018 à l'Académie militaire royale de Sandhurst. Bien que l'ordre du jour du sommet ait été annoncé comme étant très large, il était évident que l'intensification des activités militaires et de ce qu'on appelle la coopération en matière de sécurité était au coeur de la rencontre. Ce qui a été particulièrement évident est que l'aspect principal était l'intervention croissante de la France et de la Grande-Bretagne dans les affaires des pays africains, à la fois pour contrer ce qui est décrit comme la menace du « terrorisme islamiste » au Sahel et pour établir fermement les frontières de l'Union européenne dans cette région, prétendument pour contrôler le flux de migrants vers l'Europe et prévenir les formes modernes de l'esclavage.

Ostensiblement et à ces fins, le gouvernement a annoncé qu'il déployait trois hélicoptères Chinook au Mali, où l'armée française est engagée depuis au moins 2012 dans ce qu'elle prétend être des activités de lutte contre le terrorisme. La mission française, l'opération Barkhane, est stationnée au Tchad et comprend plus de 4000 militaires français ainsi qu'un soutien aérien déployés au Tchad, au Mali, au Burkina Faso, en Mauritanie et au Niger, qui sont tous d'anciennes colonies françaises. Selon le gouvernement français, l'opération Barkhane a été lancée principalement dans l'intérêt de la France et de l'Europe et non pas dans l'intérêt de l'Afrique. Le gouvernement britannique contribue à cette opération depuis 2016 quand le secrétaire à la Défense, Michael Fallon, a annoncé que la Royal Air Force effectuerait de manière régulière des missions de transport aérien pour le compte des forces armées françaises dans la région. Les États-Unis ont également des militaires et des forces spéciales au Niger et aussi au Burkina Faso et au Cameroun. Les forces armées des États-Unis, entre autres opérations, effectuent régulièrement des missions de surveillance avec des drones au Mali à partir de leur base au Niger. Les militaires américains sont engagés dans ce qu'ils appellent des activités de lutte contre le terrorisme dans la région depuis 2002, avant les Français, avant même qu'il y ait eu des preuves d' « activités terroristes ». Ces activités militaires ont été intensifiées après l'intervention militaire de la coalition anglo-française et des autres puissances de l'OTAN en Libye en 2011. Depuis, ce pays est dans un état d'anarchie presque total, alors que des gouvernements rivaux et des milices luttent pour le pouvoir et que des régions du pays sont entre les mains du soi-disant État islamique et d'autres organisations maléfiques, ces forces qui ont été soutenues et financées par les puissances de l'OTAN pour réaliser leur objectif de changement de régime en Libye. Les pays voisins et l'ensemble du Sahel sont également touchés par cette instabilité, qui a contribué aux problèmes de migration de masse, de traite des personnes et de traite moderne des esclaves dans toute la région. Ce serait pour résoudre ces problèmes engendrés par l'intervention militaire que les gouvernements de Grande-Bretagne et de France s'engagent dans une intervention militaire plus poussée. Ces activités militaires existent parallèlement à la Mission EUCAP Sahel Niger qui, dans le cadre de la Politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne (PSDC), a été lancée en 2012 pour apporter un soutien au gouvernement du Niger par le biais de conseils de « sécurité ». Déjà plus de 120 experts issus des forces de sécurité et des services de justice européens sont déployés à Niamey, la capitale du pays. Depuis 2014, le personnel d'EUCAP Sahel Niger a également été déployé au centre du Niger, en particulier pour faire face aux migrations et aux autres menaces perçues pour l'Europe et en liaison régulière avec d'autres missions menées dans le cadre de la PSDC, notamment la Mission d'EUCAP Sahel Mali, la mission de formation de l'Union européenne au Mali, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et la Mission de l'UE d'assistance aux frontières (EUBAM) en Libye, qui « soutient les autorités libyennes dans le développement de la gestion et de la sécurité des frontières ». De plus, le gouvernement français et l'Union européenne ont également organisé et financé la « force inter-armées G5 Sahel », lancée en 2017 et composée des forces militaires des cinq pays africains du Sahel, qui doit également être déployée dans toute la région. L'intervention de l'Union européenne et de ses alliés au Sahel, qui inclut également les ingérences économiques et les « aides », n'a rien fait pour empêcher l'instabilité ou la migration massive vers l'Europe. Pas plus que les « centres d'accueil pour migrants » en Libye et les autres mesures prises qui ont été largement condamnés, même par le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme qui a qualifié d'« inhumaines » les politiques de l'Union européenne avant même qu'il soit révélé par les médias à la fin de l'an dernier que ces centres étaient des institutions clés de la traite des personnes et l'esclavage. « Les interventions croissantes de l'UE et de ses États membres n'ont jusqu'à présent pas servi à réduire le nombre d'abus subis par les migrants, a déclaré le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme. Notre surveillance, en fait, montre une détérioration rapide de leur situation en Libye. »

Bien que l'intervention de la Grande-Bretagne, de la France et d'autres pays de l'Union européenne au Sahel soit présentée comme une activité humanitaire ou prétendument pour lutter contre le terrorisme, il ne faut pas oublier que la région revêt également une importance économique croissante. Le Mali et le Niger contiennent d'importants gisements d'uranium exploités par le monopole français de l'énergie nucléaire Areva, qui appartient en grande partie à l'État. Areva est un acteur majeur dans le développement du projet de la centrale nucléaire de Hinkley Point en Grande-Bretagne. Au Niger, le quatrième producteur mondial d'uranium, Areva a été le principal joueur jusqu'à l'arrivée de la Société nucléaire nationale de la Chine qui a rompu son monopole en 2007. La Chine joue également un rôle majeur dans l'exploration pétrolière et gazière au Niger et fait concurrence aux États-Unis et à plusieurs pays ; au Mali elle fait des investissements importants dans l'infrastructure ainsi que l'exploration minière de l'uranium, du pétrole et du minerai de fer. Malgré la pauvreté de ses populations et de vastes zones désertiques, l'ensemble du Sahel est une région où les grandes puissances rivalisent pour un avantage économique et géopolitique. Ces activités engendrent l'instabilité, mais également une opposition de plus en plus violente contre l'ingérence étrangère. L'intervention militaire de la Grande-Bretagne, de la France, des États-Unis et d'autres pays et les mesures prises en Afrique du Nord et au Sahel n'ont pas empêché l'exode humain qui est une conséquence de l'appauvrissement et du sous-développement économique causés par le pouvoir colonial et néocolonial et présentement par la mondialisation néolibérale. Cette intervention a aggravé le traitement de plus en plus inhumain des migrants et contribué à la perte de milliers de vies. En outre, le mouvement massif des personnes est un résultat direct de l'instabilité et des conflits armés dans le monde, causés en grande partie par l'intervention de la Grande-Bretagne et des autres grandes puissances. L'intervention militaire dans la région n'a pas non plus éliminé ce qu'on appelle le terrorisme et d'autres activités criminelles, c'est plutôt le contraire. La réponse de la Grande-Bretagne et des autres grandes puissances est d'utiliser les conséquences de l'intervention, comme l'anarchie en Libye et l'instabilité au Mali, comme justification des interventions futures en Afrique en ligne avec leurs objectifs géopolitiques et leurs autres objectifs. Ce plan d'action ne fera qu'exacerber ces problèmes et entraîner des souffrances supplémentaires à des millions d'autres êtres humains. Il est urgent que les peuples de Grande-Bretagne et des autres pays européens prennent position contre les actions de l'Union européenne et les autres grandes puissances qui créent de telles dévastations et souffrances dans le monde entier.

(Publié dans le Workers'

Weekly le 3 février 2018. Workers' Weekly

est publié par le Parti communiste révolutionnaire de

Grande-Bretagne (marxiste-léniniste). Traduit de l'anglais par

LML) À titre d'information La mission de stabilisation des Nations unies

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali, connue comme la MINUSMA, a été établie par une résolution du Conseil de sécurité en avril 2013 suite à l'intervention de la France en janvier de la même année. Le mandat officiel de la mission tel qu'établi

par le Conseil de sécurité était d'appuyer les

processus politiques dans le pays et de mener à bien certaines

tâches liées à la sécurité. La

mission a été chargée d'« aider les

autorités de transition maliennes à stabiliser le pays et

à appliquer la feuille de route pour la transition ».

En 2014, le mandat a été

élargi et axé « sur des tâches prioritaires

telles que la sécurité, la stabilisation et la protection

des

civils, l'appui au dialogue politique national et à la

réconciliation nationale, ainsi qu'à l'appui au

rétablissement de l’autorité de l’État dans tout

le pays, à la reconstruction du secteur de la

sécurité malien, à la promotion et à la

protection

des droits de l’homme, et à l’aide humanitaire ». En décembre 2017, la mission de la MINUSMA comprenait 11 617 militaires et 1 746 policiers. Cette mission est largement considérée comme la mission de maintien de la paix la plus meurtrière de l'ONU alors que 162 membres du personnel de la MINUSMA ont été tués jusqu'à maintenant, souvent dans des attaques directes contre les opérations et les bases de l'ONU. Les quartiers généraux de la mission de l'ONU sont à Bamako. Dans le rapport du secrétaire général de l'ONU au Conseil de sécurité en décembre 2017, il est écrit que la MINUSMA a établi un autre poste avancé du quartier général de la mission à Sévaré, qui sert de liaison pour coordonner les actions entre les unités de la MINUSMA et les missions de la région qui ne sont pas de l'ONU, comme la Force G5 du Sahel, l'opération Barkhane de la France et la Mission de formation de l'Union européenne. Le rapport mentionne que « toutes les forces internationales et maliennes doivent se réunir une fois par trimestre pour déterminer les objectifs et la coordination stratégiques communs ». Les pays qui fournissent des effectifs militaires sont les suivants : Allemagne, Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Canada, Chine, Côte d'Ivoire, Danemark, Égypte, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Indonésie, Italie, Jordanie, Libéria, Mauritanie, Népal, Niger, Nigéria, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Rwanda, Salvador, Sénégal, Sierre Leone, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tchad, Togo, Yémen. Les dix pays qui fournissent les plus importants effectifs militaires sont, par ordre décroissant, le Burkina Faso, le Tchad, le Bangladesh, le Sénégal, le Togo, la Guinée, le Niger, l'Allemagne, la Chine et l'Égypte.

Historique des opérations de la MINUSMALe 6 avril 2012, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CÉDÉAO), dont le Mali est membre, négocie un accord-cadre avec le gouvernement malien renversé par un coup d'État fomenté au sein de son armée. Les forces du coup d'État acceptent de céder le pouvoir en échange d'une amnistie et de la levée des sanctions que la CÉDÉAO leur avait imposées. Le gouvernement issu du coup d'État convient d'un calendrier pour un retour à un régime constitutionnel et à des élections. Le 11 novembre 2012, la CÉDÉAO annonce son intention de déployer 3 300 soldats pour une mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA). La mission est approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le 20 décembre 2012, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution 2085 en regard du chapitre VII, qui autorise le déploiement de la MISMA pour une période initiale d'un an. Le 11 janvier 2013, la France lance une invasion à grande échelle du pays, dénommée Opération Serval, à la demande, selon elle, du gouvernement intérimaire du Mali et qui vise à arrêter « les militants islamiques du nord du Mali ». L'action militaire de la France reçoit un soutien militaire de la Belgique, du Canada, du Tchad, du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de l'Espagne, de la Suède, des Émirats arabes unis, du Royaume-Uni et des États-Unis. Une grande partie du soutien consiste à transporter les forces françaises, mais aussi à effectuer de la surveillance et à faire appel à des « conseillers » de toutes sortes qui devaient être basés au Mali. En février 2013, la France présente au Conseil de sécurité une mise à jour sur l'opération Serval, au cours de laquelle il y a « quelques discussions initiales » sur l'idée d'une future mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali. Le 25 avril 2013, le Conseil de sécurité de l'ONU crée la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) pour prendre la relève de la mission MISMA tandis que l'intervention militaire de la France dans son ancienne colonie se poursuit. La résolution autorise une structure des forces de l'ONU composée de 11 200 militaires et de 1440 policiers. En octobre 2013,

le

Conseil

de

sécurité

de

l'ONU

est

informé

des

graves

difficultés

auxquelles

la MINUSMA doit faire face pour

atteindre sa « pleine capacité

opérationnelle », alléguant que les «

récentes attaques terroristes » constituent

«

un important avertissement ». À partir de ce moment,

il y a régulièrement des attaques contre la MINUSMA et

les

forces françaises. Les présenter comme des attaques

terroristes est un moyen de cacher que les attaques sont menées

en opposition à une intervention militaire

étrangère. En juillet 2014, un processus de négociation intermalienne commence à Alger. En août 2014,

la

France

lance

l'opération

Barkhane

qui

fait

suite

à

l'opération

Serval.

Elle

étend l'invasion militaire initiale à

toute la région du Sahel en affirmant que l'objectif est de

combattre le terrorisme. En octobre 2014, le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, Hervé Ladsous, indique que la MINUSMA « ne fonctionne plus dans un environnement de maintien de la paix », citant les attaques en cours contre les forces militaires. En mars 2015, le gouvernement et une coalition de groupes armés paraphent un accord de paix pendant qu'une deuxième coalition de groupes armés engagés dans les négociations avec le gouvernement du Mali demande plus de temps pour consulter sa base avant d'apposer sa signature. Le 2 avril 2015, une enquête de l'ONU révèle qu'une unité de police de l'ONU a utilisé « une force non autorisée et excessive contre des civils », tuant trois Maliens et en blessant quatre autres qui protestaient contre la mission de l'ONU. En juin 2015, l'accord de paix est signé par toutes les parties et un cessez-le-feu est instauré. En août 2015, le cessez-le-feu est violé ce qui a mené à des affrontements. Les affrontements entre groupes armés continuent de même que les attaques contre le personnel de la MINUSMA. En juin 2016 et en

juin 2017, le

mandat de la mission MINUSMA est prolongé d'un

an. Le mandat comprend une clause qui autorise les forces

françaises qui ne font pas partie de la mission MINUSMA à

intervenir, à la demande du secrétaire

général, en faveur des « éléments de

la MINUSMA » lorsqu'ils

sont menacés de façon imminente. En février 2017, la force inter-armées G5 Sahel est annoncée. Elle intègre les forces armées du Mali avec celles des pays voisins (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), agissant aux côtés des forces de la France, de l'ONU et de l'Union européenne. En janvier 2018 le gouvernement malien et les coalitions des groupes armés disent qu'ils vont mettre en oeuvre leurs autres obligations en vertu de l'Accord sur la paix et la réconciliation au Mali d'ici la fin de mars 2018. En février 2018, le Comité des sanctions concernant le Mali tient sa première réunion alors qu'il se prépare à mettre en oeuvre ses sanctions contre le Mali. Bases militaires étrangères en Afrique

États-Unis

|

|

|

En 2015, les États-Unis ont révélé qu'ils avaient 46 bases américaines de différentes capacités en Afrique, alors que, pendant des années, ils avaient prétendu n'en avoir qu'une. Des documents secrets obtenus grâce à une demande en vertu de la Loi d'accès à l'information révélaient ce que l'on sait depuis longtemps, à savoir que les États-Unis exploitent divers niveaux d'avant-postes en Afrique. Les bases y sont divisées en trois catégories : les sites d'opérations avancés (FOS), les emplacements de sécurité coopératifs et les emplacements de contingence.

Selon les documents, les sites d'opération avancés sont les plus permanents et les emplacements de contingence, les moins. Les différentes bases forment l'épine dorsale des opérations militaires américaines sur le continent et se sont développées à un rythme rapide, en particulier depuis le mois de septembre 2012. Les documents notent également qu'un emplacement de sécurité coopératif peut facilement être « agrandi » pour fonctionner comme « centre logistique majeur ».

Île de l'Ascension : La base sur ce territoire du Royaume-Uni situé sur la côte ouest de l'Afrique et le camp Lemonnier à Djibouti sont considérés comme des « lieux durables » avec une présence soutenue des troupes et des « biens immobiliers appartenant aux États-Unis » qui servent de centres pour mener des missions partout en Afrique.

Burkina Faso : Un emplacement de sécurité coopératif à Ouagadougou est censé assurer « la surveillance et le renseignement sur le Sahel. »

Burundi : Emplacement de contingence à Bujumbura.

Botswana : En 2016, le général Darryl Williams, commandant sortant de l'US Army Africa (USARAF), annonce qu'un emplacement de sécurité coopératif était en construction au Botsawana.

Cameroun : L'aéroport de Garoua au nord du Cameroun est une base de drones utilisée contre les Nigériens. Il abrite des drones Predator non armés et quelque 300 soldats américains.

Tchad : Des drones Predator et Reaper sont basés dans la capitale, Ndjamena. Il y a un emplacement de contingence à Faya Largeau.

République centrafricaine : Les forces spéciales américaines sont basées à Obo, Djema et Sam Ouandja.

République Démocratique du Congo : Dungu est répertorié comme un « site temporaire ».

Djibouti : Camp Lemonnier, une base expéditionnaire de 200 hectares abritant quelque 3 200 soldats et civils américains à côté de l'aéroport international. Base de la Force opérationnelle interarmées multinationale - Commandement Afrique de la Corne de l'Afrique. On a longtemps prétendu que c'était la seule base militaire américaine permanente en Afrique.

L'Aérodrome Chabelley , un ancien poste de la Légion étrangère française, au Djibouti, est un centre régional pour les avions sans pilote pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Selon un article paru dans The Nation : « Au début du mois d'octobre 2015, par exemple, les drones de Chabelley avaient déjà enregistré plus de 24 000 heures de missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance et étaient également, selon l'Armée de l'Air, responsables de la neutralisation de 69 combattants ennemis, dont cinq individus de grande valeur » en Irak et en Syrie.

Éthiopie : Une petite installation de drones à Arba Minch était opérationnelle depuis 2011, mais on dit maintenant qu'elle a fermé ses portes et elle est répertoriée comme emplacement de contingence.

Gabon : Une base à Libreville a été inscrite en 2015 comme emplacement de sécurité coopératif « proposé » dans les documents publiés mais a été effectivement utilisée en 2014 et 2015 en tant que base clé pour l'opération Echo Casemate, la réponse militaire mixte américano-franco-africaine aux troubles en République centrafricaine.

Ghana : Un emplacement de sécurité coopératif à Accra.

Kenya : Camp Simba à Manda Bay est une base pour le personnel naval et les bérets verts. Elle abrite également des drones armés pour des opérations en Somalie et au Yémen. Il y a un emplacement de contingence à Lakipia, le site d'une base aérienne kenyane ; et un autre aérodrome kenyan à Wajir qui a été amélioré et agrandi par la marine américaine au début de cette décennie.

Libéria : Un emplacement de contingence à Monrovia.

Mali : Un emplacement de contingence à Bamako et à Gao. Gao est la base de la Mission des Nations unies au Mali, où le Canada enverra des conseillers militaires pour déterminer l'étendue de la mission du Canada selon le chef d'état-major de la Défense du Canada.

Mauritanie : Un emplacement de contingence à Ouassa et Nema.

Niger : Une base emplacement de contingence à Niamey.

Nigéria : Une base militaire nigérienne à Agadez, classée parmi les emplacements de sécurité coopératifs « proposés » dans les documents publiés. Les États-Unis injectent 100 millions $ dans la construction de la base, selon une enquête menée en 2016 par The Intercept.

Somalie : Des commandos américains agissent à partir des complexes de Kismayo et de Baledogle.

Soudan du Sud : Un site emplacement de contingence à Nzara. L'aérodrome de Nzara est une autre base pour les troupes américaines à la recherche de Joseph Kony et des opérations de surveillance connexes. Les forces spéciales américaines ont également fourni une formation aux troupes sud-soudanaises.

Sénégal : Un emplacement de sécurité coopératif à Dakar.

Les Seychelles : Utilisation de drones à partir d'une base sur l'île de Victoria.

Tunisie : Abrite une base aérienne où les États-Unis ont fait voler des drones.

Ouganda : Des avions de surveillance PC-12 volent de l'aéroport d'Entebbe dans le cadre des forces spéciales américaines. Kasenyi est également répertorié en tant qu' emplacement de contingence.

France

Tchad : Siège de l'opération anti-insurrectionnelle Barkhane de la France. Les quelque 3 500 troupes françaises agissent au Burkina Faso, au Tchad, au Mali, en Mauritanie et au Niger.

Côte d'Ivoire : L'installation de Port-Bouët, dans la banlieue d'Abidjan, passera de 500 à 900 hommes et constituera une base d'opérations avancée pour l'Afrique de l'Ouest.

Djibouti : Une présence militaire française de longue date, comprenant aujourd'hui environ 1 700 personnes.

Gabon : Une base clé qui a fourni des troupes à l'intervention de la France en République centrafricaine.

Royaume-Uni

Kenya : Une unité permanente d'appui à la formation basée principalement à Nanyuki, à 200 kilomètres au nord de Nairobi.

Allemagne

Niger : Une base de transport aérien à l'aéroport international de Niamey pour soutenir la présence militaire allemande au Mali.

Émirats arabes unis

|

|

Érythrée : En 2015, les Émirats arabes unis (ÉAU) ont commencé à développer le port en eau profonde d'Assab et sa piste de 3 500 mètres, capable d'accueillir de gros avions de transport. Assab est maintenant le principal centre logistique des ÉAU pour toutes les opérations militaires au Yémen, y compris le blocus naval des ports de Mokha et de Hodeida dans la mer Rouge.

Libye : Exploite des avions d'attaque anti-insurrectionnels et des drones de l'aéroport Al-Khadim dans l'est de la Libye.

Somalie : Les Émirats arabes unis forment et équipent l'unité antiterroriste somalienne et l'Agence nationale de renseignement et de sécurité. Les ÉAU ont un bail de 30 ans sur une base navale et aérienne au port de Berbera au Somaliland, une région autonome de la Somalie qui s'est déclarée indépendante. La BBC a rapporté que les ÉAU ont l'intention d'y établir leur propre base.

Arabie saoudite

Djibouti : En 2017, l'Arabie saoudite a signé un accord de coopération militaire avec Djibouti qui comprend un accord pour la construction d'une nouvelle base par l'Arabie Saoudite. Djibouti est membre de la coalition dirigée par les Saoudiens qui mène une guerre d'agression au Yémen.

Turquie

Somalie : La Turquie dispose d'un centre de formation pour les troupes somaliennes.

Chine

Djibouti : La Chine a établi une base logistique qui, selon elle, sert à réapprovisionner les navires chinois en missions humanitaires et de maintien de la paix dans le port d'Obock. La base aura la capacité d'abriter plusieurs milliers de soldats. Elle se trouve à côté du port polyvalent Doraleh, exploité en partie par China Merchants Holdings.

Inde

Madagascar : Le premier poste d'écoute de l'Inde à l'étranger mis en place en 2007 serait chargé de surveiller les mouvements de navires dans l'océan Indien et d'écouter les communications maritimes.

Seychelles : A attribué des terres à l'Inde sur l'île d'Assomption pour construire sa première base navale dans la région de l'océan Indien.

Japon

Djibouti : Depuis 2011, un contingent de 180 soldats a occupé un site de 12 hectares à côté du camp américain Lemonnier. En 2017, la base devait être agrandie.

(Sources : Irinnews.org, The Nation , TomDispatch, BBC)

Affirmation des droits des peuples autochtones

Marche et rassemblement militants contre

l'agrandissement du pipeline Kinder Morgan

Malgré la pluie constante, environ 500 personnes ont participé à une marche vigoureuse et bruyante pour affirmer les droits des peuples autochtones le 5 avril. Les manifestants se sont rassemblés devant le Musée des beaux-arts de Vancouver et ont marché dans les rues de la ville jusqu'au lieu d'un souper de collecte de fonds du Parti libéral à 1000 $ le couvert où le premier ministre Justin Trudeau était l'attraction vedette.

Son de casseroles et de poêles presque constants, battement des tambours des Premières Nations, chants et slogans, en particulier « Hey hey ! Ho ho ! Kinder Morgan has got to go ! » et « Pas de consentement, pas de pipeline ! » : tout a contribué à l'enthousiasme de la manifestation. Parmi les nombreuses bannières et pancartes portées par les manifestants il y avait : « Respect de la souveraineté autochtone », « Pas de consentement, pas de pipeline », « Démocratie ou pétrocratie », « Diversifier notre économie », « Justin Trudeau, malfaiteur environnemental », « Notre sécurité est dans la défense des droits de tous ! », « Notre demande est modeste: La Terre est à nous! » et « Pour un Canada moderne qui défend les droits de tous! Tous pour construire le nouveau! ».

Des copies de l'article de LML intitulé « Le renouveau du processus politique est nécessaire pour empêcher les monopoles d'imposer leur volonté au peuple » ont été bien reçues par la foule.

Plusieurs représentants autochtones se sont adressés à la foule. Le chef Bob Chamberlain, vice-président de l'Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique, a déclaré : « Ce projet n'a pas le consentement des Premières Nations. Nous valorisons l'environnement plus que l'argent. » Il a appelé tout le monde à participer aux prochaines actions à l'extérieur du « poste de surveillance » des Premières Nations et du terminal Kinder Morgan sur le mont Burnaby, le samedi 7 avril.

La lutte pour la paix sur la péninsule coréenne

Une perspective

sur le

prochain sommet intercoréen et

sur le sommet

États-Unis-RPDC

Une réunion très animée a eu lieu le 31 mars en après-midi, au centre-ville de Toronto, avec le professeur Kiyul Chung du 21st Century Institute basé à Washington, DC, également professeur associé à l'université Kim Il Sung à Pyongyang et dans des universités chinoises et japonaises. Il y a fait part de son point de vue sur le troisième sommet intercoréen qui se déroulera entre Kim Jong Un, le dirigeant de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) et Moon Jae-in, le président de la République de Corée (RDC), le 27 avril prochain sur le territoire de la Corée du sud à Panmunjom dans la Zone démilitarisée qui divise la nation coréenne. Il a aussi donné son avis sur le sommet RPDC-États-Unis qui doit se tenir en mai et où Kim Jong Un rencontrera le président des États-Unis Donald Trump.

Cet événement public était organisé par la Commission coréenne de la vérité (branche canadienne) et la Fédération coréenne au Canada (FCC). Philip Fernandez, le porte-parole de la CCV (branche canadienne) a souhaité la bienvenue à l'orateur et à tous les participants. Il a rappelé que le professeur Chung avait déjà visité Toronto à deux reprises. La première fois était en lien avec l'organisation par la Commission coréenne de la vérité de l'historique Tribunal populaire international sur les crimes de guerre tenu le 23 juin 2001 à New York, auquel avait participé une délégation de 60 Canadiens. Fernandez a aussi dit que lors de ce Tribunal populaire, un comité de juristes provenant de divers pays, dont le Canada, a déclaré les administrations américaines - de 1945 jusqu'à la tenue du tribunal - coupables de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis contre le peuple coréen épris de paix, avant, pendant et après la Guerre de Corée, et a demandé une indemnisation financière et des excuses de la part des États-Unis.

Le point principal que le professeur Chung a mis en lumière pendant sa présentation de presque deux heures est qu'un changement profond s'opère sur la péninsule coréenne qui s'est manifesté récemment avec la présence d'une équipe coréenne conjointe aux Jeux olympiques d'hiver à PyeongChang, puis avec la réunion le 3 mars des représentants coréens du sud avec Kim Jong Un et la préparation d'un Troisième sommet intercoréen le 27 avril, de même que le sommet RPDC-États-Unis en mai. Il a dit qu'une nouvelle situation en est sortie où la RPDC a acquis une position de force et s'est gagné le respect en tant que pays égal et souverain au point où même les conseillers politiques les plus bellicistes du président américain Trump sont forcés de reconnaître que la solution à la crise sur la péninsule coréenne ne peut pas être militaire et que la seule approche possible est celle de pourparlers directs avec la RPDC, ce qui aurait été impensable il y a vingt ans. Il a dit que cette réalisation est due à la prise de position sans compromis de la RPDC à la défense de son droit à l'autodétermination face à de grandes difficultés, de même qu'au développement d'un puissant facteur de dissuasion face à toute agression contre son territoire.

Le professeur Chung a aussi dit que l'attitude du gouvernement actuel de la Corée du sud envers la RPDC offre de nouvelles possibilités de coopération entre le nord et le sud. Il a aussi souligné que l'un des catalyseurs de la nouvelle situation est que, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, le président de la Corée du sud a été porté au pouvoir par un mouvement de masse populaire et que l'élection du président Moon Jae-in a été un effort de la part des Coréens pour se débarrasser de l'administration corrompu de Park Gyeun-hye. Le professeur Chung a dit que le président Moon Jae-in a exprimé son désir de rétablir les relations entre la RPDC et la RDC dès le premier de ses deux mandats, des relations qui ont été détruites par les deux derniers régimes fantoches de Lee Myung Bak et de Park Gyeun-hye mis en place par les États-Unis.

Le professeur Chung a attribué une grande importance à la rencontre entre le président Xi Jinping de Chine et Kim Jong Un lors de sa visite à Beijing du 26 au 28 mars. Il a noté que, selon lui, l'accueil chaleureux, fraternel et historique réservé à Kim Jong Un à Beijing par le président Xi, permet de conclure que la relation entre les deux peuples voisins a atteint une nouvelle étape. Il a observé que la situation récente où la Chine ne tenait pas une position de principe de défendre et d'appuyer la RPDC, mais contribuait au contraire à ce qu'elle soit démonisée appartient maintenant au passé. Il a dit que la Chine entend jouer un plus grand rôle pour assurer la paix et la stabilité sur la péninsule coréenne.

Durant la période de questions et

réponses qui a suivi la présentation principale, le

professeur Chung est revenu sur ces points. Il s'est dit optimiste que

les sommets à venir vont créer de nouvelles

opportunités pour le peuple coréen de travailler ensemble

pour son aspiration nationale à la paix et à la

réunification. Il a ajouté que lors de la

réunion qui s'est tenue à Pyongyang le 3 mars entre

l'envoyé du président Moon et Kim Jong Un, ce dernier a

donné l'assurance au président Moon que la RPDC n'avait

aucune intention d'attaquer la RDC et qu'il ferait tout en son pouvoir

pour faire progresser les relations intercoréennes dans

l'optique d'un seul peuple coréen et d'une seule nation

coréenne.

Philip Fernandez a

informé les participants de la poursuite des travaux du CCV

(Chapitre canadien), surtout la circulation de la Pétition pour

la paix en Corée. Il a appelé tout le monde à se

joindre à ce travail lors des prochains

piquets et à faire circuler la pétition parmi leurs

familles et amis. Il a noté que près de 3 200

Torontois ont signé la pétition pour la paix, une

expression de leur sentiment de voir se réaliser la paix sur la

péninsule coréenne.

Henry Na, le correspondant du service des nouvelles MinPlus en Corée du sud à Toronto, a annoncé aux participants qu'il se rendrait à Pyongyang pour participer au prochain marathon de Pyongyang le 8 avril et a invité tout le monde à signer un grand drapeau de la Corée unifiée qu'il a l'intention d'apporter pour le présenter au peuple de la RPDC.

Le professeur Chung a remercié les gens de leur

participation et les a informés qu'il espère revenir au

Canada à la fin du mois de mai. Il a été

annoncé qu'une réunion publique sera organisée

à ce moment-là afin qu'il puisse informer les Torontois

des résultats du sommet intercoréen ainsi que sur le

sommet entre la RPDC et les États-Unis,

auquel participeront Kim Jong Un et le président Trump.

La crise se poursuit dans le système d'éducation aux États-Unis

Les enseignants du Kentucky, de l'Oklahoma et de

l'Arizona demandent une augmentation du financement de

l'éducation

Des milliers d'enseignants manifestent pendant leur grève

à l'édifice du Capitole à Oklahoma City le 2 avril

2018.

Plus de 72 000 enseignants du Kentucky et de l'Oklahoma ont débrayé contre les bas salaires et la détérioration de leurs conditions de travail. Des enseignants ont dit qu'ils doivent occuper deux emplois et même plus pour joindre les deux bouts et que, suite aux compressions dans le financement de l'éducation, ils doivent payer à même leurs économies personnelles le matériel dont leurs élèves ont besoin. Ces enseignants se joignent à ceux de la Virginie occidentale qui ont fait la grève pendant une semaine en février et mars pour obtenir une augmentation de salaire et défendre leurs régimes de retraite. Par les slogans qu'ils mettent de l'avant, les enseignants déclarent clairement que pour mener à bien le travail qu'ils font, non seulement doivent-ils recevoir des salaires adéquats, mais aussi faut-il qu'il y ait un financement adéquat du système d'éducation en général pour que les jeunes aient accès aux conditions dont ils ont besoin pour leur éducation et se bâtir un brillant avenir.

Alors que les jeunes et les étudiants partout aux États-Unis sont déjà en action pour s'opposer à la violence, aux mesures policières accrues dans les écoles et à la militarisation des communautés, ils prennent fermement position en faveur de leurs enseignants et défendent leur droit à l'éducation.

Les médias contrôlés par les monopoles clament sans arrêt que l'économie américaine va très bien, mais les gens ont de la difficulté à arriver. Une jeune femme a dit qu'elle travaille plus de 70 heures par semaine dans trois emplois différents afin de payer ses factures. Voilà la réalité des gens ordinaires aux États-Unis tandis que les grandes entreprises ont bénéficié d'exemptions fiscales et que l'armée a reçu des centaines de milliards de dollars.

La situation en Oklahoma

Rassemblement des enseignants à Oklahoma City le 2 avril 2018

Trente mille enseignants de l'Oklahoma ont

débuté leur débrayage le 2 avril. La semaine

précédente, la gouverneure Mary Fallin a signé un

projet de loi accordant aux enseignants une augmentation salariale

de 15 à 18 %. Cependant, les enseignants de

l'Oklahoma

arrivent au 49e rang sur 50 États et le district de

Colombia en ce qui a trait aux salaires et cette augmentation est bien

en deçà de la demande des enseignants. La

législature de l'Oklahoma n'a pas non plus tenu compte de la

nécessité d'augmenter les salaires des aide-enseignants

ni

d'augmenter le financement pour les étudiants. Le revenu public

par étudiant de l'Oklahoma se classe 47e sur les 50

États et le District de Columbia. Les enseignants disent que les

manuels sont usés et désuets, que

l'équipement de base comme les pupitres et les chaises est

délabré et brisé, et que les classes sont

surpeuplées. C'est l'Oklahoma qui a subi les compressions les

plus

importantes du secteur de l'éducation. Le financement public de

l'éducation a été coupé de plus

de 28 % par élève au cours des dix

dernières années, et les enseignants veulent un

renversement de la

situation.

Les photos de mobilier brisé et de manuels désuets et

décrépis dans les écoles de l'Oklahoma ont

galvanisé l'appui du peuple pour les justes demandes des

enseignants et des étudiants pour un système public

d'éducation financé adéquatement qui permet aux

enseignants d'enseigner et aux étudiants d'étudier.

« Nous ne permettrons pas à qui que

ce soit de désinvestir en éducation. Nous sommes ici pour

longtemps », a dit Alicia Priest, responsable de

l'Association de l'éducation de l'Oklahoma, lors d'un

rassemblement de masse devant l'édifice du Capitole à

Oklahoma City

le 2 avril.

Le 4 avril, un groupe de plus de 100 travailleurs de l'éducation a entamé une marche de 110 milles (177 kilomètres) de Tulsa à Oklahoma City, afin de se joindre aux enseignants à ce rassemblement devant l'édifice du Capitole. La marche devrait durer environ une semaine.

Brendan Jarvis, un enseignant de géographie

de 7e année aux écoles publiques de l'Union

à Tulsa, a expliqué la raison de la marche :

« Nous apprécions l'augmentation, mais la raison

première de la marche des enseignants est le manque de

financement

destiné aux salles de classe, ces choses qui affectent les

enfants [...] Nous marchons pour les enfants, pour un meilleur

matériel scolaire, pour que les enseignants n'aient plus

à payer tout ce matériel de leur poche. »

« Nous sommes prêts à

marcher 100 milles pour nos élèves », a

dit Patti Ferguson-Palmer, la présidente de l'Association des

enseignants de Tulsa, à Tulsa World . « C'est

au tour de la législature de l'Oklahoma d'agir. Qu'est-elle

prête à faire ? Nous ne sommes pas tous jeunes et en

forme. »

Les enseignants en marche de Tulsa à Oklahoma City le 4 avril

2018

La prise de position courageuse des enseignants

à la défense du système d'éducation public

et de tous ceux qui en font partie reçoit un large appui.

Deborah Gist, la surintendante des écoles à Tulsa, a dit

que les marcheurs et marcheuses sont constamment appuyés par

« des coups de klaxon, des signes de la main, des pouces

levés et des baisers envoyés avec la main. Certains

s'arrêtent pour offrir de l'aide, d'autres apportent de la

nourriture. Ça faisait du bien de voir ça. »

Pancartes du rassemblement du 2 avril 2018 devant l'édifice du

Capitole à Oklahoma City

La situation au Kentucky

Rassemblement des enseignants du Kentucky au Capitole à

Frankfort le 2 avril 2018

Les enseignants du Kentucky se rassemblent devant l'édifice du Capitole à Frankfort en opposition aux attaques contre leurs régimes de retraite et aux autres compressions dans le système d'éducation qui ont des répercussions sur eux et sur leurs élèves. Un grand nombre d'écoles du Kentucky sont en semaine de relâche et les écoles de districts qui ne sont pas en congé ont fermé leurs portes en raison d'un débrayage massif des enseignants. Comme en Oklahoma, il y a un large appui aux enseignants de la part des parents et des élèves. Comme l'a exprimé la présidente de l'Association des éducateurs du Kentucky (KEA), Stéphanie Winkler, lors du rassemblement de masse à Frankfort le 2 avril, « L'éducation n'est pas une question partisane ».

Le 4 avril, la KEA a lancé l'appel suivant au gouverneur Matt Bevin pour qu'il oppose son veto aux attaques contre leurs régimes de retraite :

« Les éducateurs du Kentucky lancent un appel au gouverneur Bevin à faire ce qui est juste pour les générations futures du Kentucky et à opposer son veto au projet de loi 151. Le Kentucky subit déjà une grave pénurie d'employés de l'éducation publique à tous les niveaux. En 2013, les législateurs ont mis en oeuvre un stratagème de régime hybride de régimes de retraite à prestations et à cotisations déterminées pour le personnel de soutien éducatif, dont les membres participent tous au système de pension des employés du comté. Comme c'était à prévoir, depuis ce temps les districts d'écoles ont vécu des pénuries de chauffeurs d'autobus, de gardiens, de travailleurs en services alimentaires, de personnel parascolaire et d'autres catégories de soutien nécessaires aux élèves. Et voilà que la législature revient à la charge avec le même stratagème pour tous les nouveaux enseignants, créant ainsi un effet dissuasif d'envergure pour les nouveaux étudiants en éducation qui perdent le goût d'obtenir leur diplôme et d'enseigner au sein du Commonwealth.

« Selon les données des rapports provenant du département de l'éducation des États-Unis, le déclin rapide des étudiants des collèges du Kentucky voulant faire carrière en éducation est alarmant. Au cours de la période de trois ans de 2012-2013 à 2014-2015, la période la plus récente pour laquelle ces données sont disponibles, le nombre d'étudiants au niveau collégial inscrits au programme de préparation à l'enseignement au Kentucky a baissé de près de la moitié. Nous croyons que c'est le résultat de l'attaque systématique contre le financement des écoles et des coupures dans les incitatifs financiers destinés à attirer les étudiants à la profession. Les changements aux prestations des régimes de retraite des aspirants éducateurs rendront cette fuite d'enseignants encore plus dramatique.

« L'heure est venue pour le gouverneur Bevin de respecter les communautés, les parents et les élèves qui dépendent des écoles publiques et de créer un environnement qui incitera les meilleurs et les plus brillants à vouloir travailler dans leurs écoles. Fournir un bon système d'écoles publiques est le devoir constitutionnel le plus important du Commonwealth. Ce devoir relève non seulement de la législature, mais aussi du gouverneur.

« Lorsqu'on lui a demandé quelles

pourraient être les répercussions du projet de loi, la

présidente de la KEA Stéphanie Walker, a dit :

'Gouverneur Bevin, montrez aux électeurs du Commonwealth que

vous vous souciez de leurs communautés et de leurs enfants.

Montrez-leur que vous voulez que leurs enfants aient la meilleure

éducation publique possible. Mettez fin aux attaques verbales et

financières contre les éducateurs actuels et futurs.

Opposez votre veto au projet de loi 151.' »

Les enseignants de l'Arizona organisent des

« walk-in »

Des enseignants, étudiants et représentants

d'écoles participent au walk-in pour l'éducation à

Tucson le 4 avril 2018.

Les enseignants de l'Arizona luttent aussi pour des augmentations salariales et pour l'augmentation du financement du système scolaire public. Pour la cinquième semaine consécutive, ils ont manifesté au Capitole de l'État à Phoenix pour demander une augmentation du financement de l'éducation et une augmentation salariale de 20 %.

Bien qu'une grève soit toujours possible dans un avenir rapproché, pour l'instant les enseignants organisent plutôt des « walk-in », une tactique par laquelle plutôt que de prendre un congé de maladie ou de débrayer, les enseignants, vêtus de rouge, se rassemblent près d'un mât de drapeau ou à d'autres emplacements bien en vue devant leurs écoles pour parler aux parents de leurs conditions dans les salles de classe et des autres raisons de leurs manifestations, selon Noah Karvelis.

Karvelis est un enseignant de musique à l'Académie de service Tres Rios à Tolleson et un des principaux organisateurs d'Éducateurs unis de l'Arizona, qui au début était un groupe privé d'enseignants et d'administrateurs sur Facebook et qui aujourd'hui est fort de 40 000 membres.

« Ces discussions sont puissantes », a dit Karvelis. « Si vous vivez dans cet État, vous avez un intérêt à appuyer ce mouvement. Ce qui va se produire la semaine prochaine risque d'être très puissant. »

Éducateurs unis de l'Arizona a appelé

à la tenue d'une journée de

« walk-in » dans tout l'État de l'Arizona

le 11 avril.

Walk-in pour l'éducation à Chandler le 4 avril 2018

(Sources : OEA, KEA, NBC, Aljazeera, AZ Central. Photos : J. Rasnic, K.C. Greer, L. Kovacs, N. Walden Poublon, M. Simons, Workers' World, A. Murphy, AJ+, J. Pool, A. Slitz, KEA, B. Pugliano, E. Carter, Pima County Superintendant, M. Ruiz)

Opposition aux tentatives de pirater le processus démocratique au Brésil

Grande démonstration d'appui à Lula

pendant

que se poursuit la mascarade judiciaire pour

violer ses droits

Le 5 avril, au petit matin, les juges de la Cour suprême du Brésil ont produit un vote de 5-5 sur un habeas corpus déposé par l'équipe de défense de l'ancien président Luis Inacio Lula da Silva, Le vote nul a été brisé par le juge en chef, ce qui a produit une décision de 6 contre 5 contre Lula. La décision viole son droit constitutionnel à la présomption d'innocence jusqu'à ce que tous les appels de sa condamnation pour des accusations de corruption - prononcée en l'absence de toute preuve - soient épuisés. Plus tard dans la journée, le même juge qui a condamné Lula dans ce qui a été décrit comme une mascarade judiciaire visant à l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre (et probablement de la remporter), a émis un mandat d'arrêt et lui a donné 24 heures pour se rendre et commencer à purger une peine de prison de 12 ans.

Immédiatement

après l'émission de l'ordre d'arrestation, des milliers

de Brésiliens ont commencé à se rassembler devant

l'appartement de Lula et devant les bureaux du Syndicat des ouvriers

métallurgistes de l'ABC, à Sao Paulo, où il

demeure depuis quelque temps, afin de maintenir une vigile permanente

en solidarité avec lui et de dénoncer le mandat

d'arrêt arbitraire et les autres violations de ses droits. De

grandes foules sont descendues dans les rues d'autres régions du

Brésil également, animées du même esprit de

résistance.

Immédiatement

après l'émission de l'ordre d'arrestation, des milliers

de Brésiliens ont commencé à se rassembler devant

l'appartement de Lula et devant les bureaux du Syndicat des ouvriers

métallurgistes de l'ABC, à Sao Paulo, où il

demeure depuis quelque temps, afin de maintenir une vigile permanente

en solidarité avec lui et de dénoncer le mandat

d'arrêt arbitraire et les autres violations de ses droits. De

grandes foules sont descendues dans les rues d'autres régions du

Brésil également, animées du même esprit de

résistance.

Lula est resté aux bureaux du syndicat après le délai fixé par le juge, accompagné de nombreux amis et membres du Parti des Travailleurs, d’alliés politiques de longue date comme le Parti Communiste du Brésil, de membres du syndicat des Métallurgistes, d’intellectuels, d’ artistes, de membres de la communauté juridique et de beaucoup d'autres. Plutôt que de se livrer lui-même, Lula a déclaré que la police devrait venir l'arrêter publiquement devant ses partisans.

Le Parti communiste du Canada (marxiste-léniniste) condamne la persécution politique du président Lula par le gouvernement brésilien issu du coup et l’appareil judiciaire et se tient aux côtés du peuple brésilien en action qui lutte pour reprendre son pays aux forces de la régression qui ont usurpé le pouvoir par la force. C’est une farce totale que ces forces au Brésil qui se sont emparées du pouvoir en manipulant les pouvoirs de police de prérogative maniés par le bureau exécutif du gouvernement et la Cour suprême fassent toutes ces choses illégales au nom de la démocratie et de l’anticorruption et les déclarent même légales! C’est aussi une farce totale que des pays comme les États-Unis et le Canada, qui poussent les hauts cris sur un manque de démocratie et sur la corruption qu’ils disent voir au Venezuela, demeurent silencieux sur ce qui se passe au Brésil. Non seulement sont-ils silencieux, mais ils constituent un front uni de la réaction pour restaurer les gouvernements contre-révolutionnaires illégitimes dans toute l’Amérique latine comme on peut le voir avec le Sommet des Amériques qui se tient à Lima au Pérou.

Les Canadiens se tiennent fermement aux côtés du peuple brésilien contre qui le coup est dirigé. Dans leur désespoir, les forces réactionnaires s’accrochent à l’espoir qu’en criminalisant la lutte du peuple pour l’habilitation politique et qu’en emprisonnant Lula pour qu’il ne puisse se présenter à la présidence du Brésil, un coup fatal va être porté à la demande de justice du peuple et que les forces progressistes vont être empêchées de former le prochain gouvernement. Elles se trompent amèrement. La quête du peuple pour son pouvoir est permanente et va se poursuivre en dépit de tous les crimes que les forces réactionnaires commettent. De plus, le peuple brésilien, qui a tant souffert sous les dictatures militaires et le pouvoir néolibéral oppresseur des oligarques financiers, a beaucoup appris sur comment riposter et tourner les succès historiques en victoire finale. Quoi qu’elles fassent, les forces réactionnaires qui ont usurpé le pouvoir au Brésil ne vont pas résoudre le problème de leur propre illégitimité. Le peuple brésilien est en train de leur servir une leçon.

Tous unis avec l’ancien président brésilien Inacio Lula da Silva, son Parti des travailleurs et le peuple brésilien!

(Photos: PT, G. Martins)

Rassemblement international de solidarité avec le Venezuela

Déclaration de Caracas

Le président Nicolas Maduro s'adresse au rassemblement «

Nous sommes tous le Venezuela » à Caracas le 6 mars 2018.

Du 5 au 7 mars s'est tenue à Caracas une rencontre internationale de solidarité avec le peuple vénézuélien et son droit à l'autodétermination et à la souveraineté sous la bannière : « Nous sommes tous le Venezuela ». L'événement a réuni 300 activistes provenant de 65 pays et des centaines de membres de mouvements sociaux, de parlementaires et d'autres provenant du Venezuela. La rencontre avait lieu parallèlement au 15e Sommet de l'Alliance bolivarienne des peuples de notre Amérique - Traité de commerce des peuples (ALBA-TCP), également à Caracas, et à plusieurs activités tenues à l'occasion du 5e anniversaire du décès du leader historique de la révolution bolivarienne, Hugo Chavez, le 5 mars 2013.[1]

La déclaration suivante adoptée par les participants a été lue à la fin de la rencontre.

Déclaration de Caracas

Nous, citoyens et citoyennes de divers pays, membres des mouvements, des organisations sociales et des partis politiques, femmes, jeunes, travailleurs et travailleuses, créateurs et intellectuels, paysans et paysannes, religieux et religieuses, réunis à Caracas les 5, 6 et 7 mars 2018, nous réaffirmons notre solidarité et notre soutien militant au peuple vénézuélien, à la Révolution bolivarienne et au gouvernement populaire du camarade Nicolas Maduro Moros.

Nous rejetons catégoriquement l'escalade des agressions extrêmement graves à l'encontre de la démocratie et de la souveraineté du Venezuela, commises par le gouvernent belliciste de Donald Trump, des pouvoirs d'affaires globaux et de l'appareil industriel militaire de l'impérialisme étasunien qui cherche à renverser le gouvernement légitime du Venezuela, à détruire le projet de démocratie bolivarienne et à s'approprier les ressources de la patrie vénézuélienne.

Nous dénonçons le fait que cette opération contre le Venezuela fait partie d'une stratégie globale de néocolonialisme en Amérique latine et dans les Caraïbes, visant à imposer à nos peuples une nouvelle ère d'allégeance et de pillage à travers le relancement de la honteuse doctrine Monroe, plan qui est déjà en cours dans divers pays à travers le continent.

Nous condamnons la menace de Donald Trump d'une éventuelle intervention militaire au Venezuela, et nous mettons en garde que cette déclaration n'est pas un vain bavardage. L'option militaire contre la Révolution bolivarienne fait également partie de la stratégie et de la doctrine géopolitique des États-Unis pour le XXIe siècle. Le monde doit savoir qu'une éventuelle agression militaire contre le Venezuela causerait une crise aux dimensions historiques et de conséquences humaines, économiques et écologiques non quantifiables et imprévisibles pour la région.

Nous avertissons l'impérialisme et les laquais élitistes qui font le jeu dudit mandataire que : les peuples de l'Amérique latine, des Caraïbes et du monde ne permettront jamais que le Venezuela soit touché par l'ambition de la botte militaire des États-Unis ! Si dans leur obsession démentielle les faucons de Washington osent l'attaquer, la patrie de Simon Bolivar deviendra une fois de plus la tombe d'un empire, comme cela a été le cas il y a plus de 200 ans.

Nous dénonçons la pression éhontée que l'empire étasunien exerce sur les gouvernements de la région pour les faire participer à des opérations politiques, diplomatiques et même militaires contre la République bolivarienne du Venezuela.

Cette action vise à détruire l'intégration régionale et à supprimer de facto le principe de la charte fondatrice de la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes qui déclare l'Amérique latine et les Caraïbes une zone de paix.

Nous rejetons l'attitude

honteuse et antihistorique de

certains gouvernements de la région qui se sont soumis à

la politique de Washington par la création d'instances

illégales et fallacieuses, telles que le Groupe de Lima. Les

honteuses élites régionales qui dirigent aujourd'hui le

pillage de leurs peuples, font don de la souveraineté aux

transnationales, augmentent la pauvreté et

l'inégalité et violent les droits de l'homme, n'ont

aucune autorité morale ou politique pour mettre en doute la

démocratie vénézuélienne.

Nous rejetons l'attitude

honteuse et antihistorique de

certains gouvernements de la région qui se sont soumis à

la politique de Washington par la création d'instances

illégales et fallacieuses, telles que le Groupe de Lima. Les

honteuses élites régionales qui dirigent aujourd'hui le

pillage de leurs peuples, font don de la souveraineté aux

transnationales, augmentent la pauvreté et

l'inégalité et violent les droits de l'homme, n'ont

aucune autorité morale ou politique pour mettre en doute la

démocratie vénézuélienne.

Nous rejetons les sanctions unilatérales et illégales du gouvernement des États-Unis et de l'Union européenne contre le peuple vénézuélien qui visent à détruire son économie et à faire plier la volonté démocratique. Les blocus et les sanctions constituent des crimes contre l'humanité causés par le système capitaliste international qui frappe durement le peuple vénézuélien à travers le sabotage des processus productifs, financiers et commerciaux en empêchant l'accès aux aliments, aux médicaments et aux biens essentiels.

Nous rejetons le sabotage pervers de la part des États-Unis du processus de dialogue entamé en République dominicaine, et nous réitérons que seulement le respect absolu de la souveraineté du Venezuela, la non-ingérence dans les affaires internes, le dialogue sincère et les processus électoraux conformément à la législation vénézuélienne peuvent définir la voie à la récupération de la cohabitation politique entre les Vénézuéliens.

Nous saluons, à cet égard, la convocation des élections du président, des législateurs régionaux et des conseillers le 20 mai prochain, par suite d'un accord politique convenu avec un secteur de l'opposition vénézuélienne. Lors de ces élections absolument constitutionnelles et légitimes, le peuple vénézuélien décidera, de manière transparente et souveraine, l'avenir de la patrie.

Nous mettons en garde les peuples du monde contre l'intention malveillante, de la part de certains gouvernements et certaines instances internationales qui sont directement impliqués dans la guerre contre le Venezuela, d'ignorer les résultats électoraux du 20 mai et d'augmenter les agressions après cet événement qui — sans doute — constituera une manifestation authentique de démocratie du peuple vénézuélien.