|

Numéro 8 - 4 mars 2018

Supplément

Traité Robinson avec les Ojibeways

du lac Huron, portant sur la cession

de certaines terres à la Couronne

PDF

Traité

Robinson

avec

les

Ojibeways

du

lac

Huron,

portant

sur

la cession de certaines

terres à la Couronne

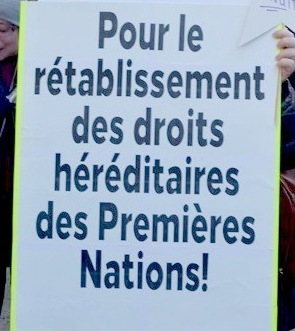

• Lettre ouverte à Carolyn Bennett,

ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

- Ogimaa Duke Peltier et Ogimaa Dean Sayers

• Texte dui Traité Robinson-Huron de 1850

Traité Robinson avec les Ojibeways

du lac Huron,

portant sur la cession de certaines terres à la

Couronne

Lettre ouverte à Carolyn Bennett, ministre des

Relations Couronne-Autochtones

et des Affaires du Nord

- Ogimaa Duke Peltier et Ogimaa Dean

Sayers -

Chère ministre Bennett,

La présente fait suite à votre lettre

du 24 juillet 2017 qui était une réponse

à notre lettre au premier ministre Trudeau du 21

août 2016, au sujet de la demande d'annuités du

traité

Robinson-Huron.

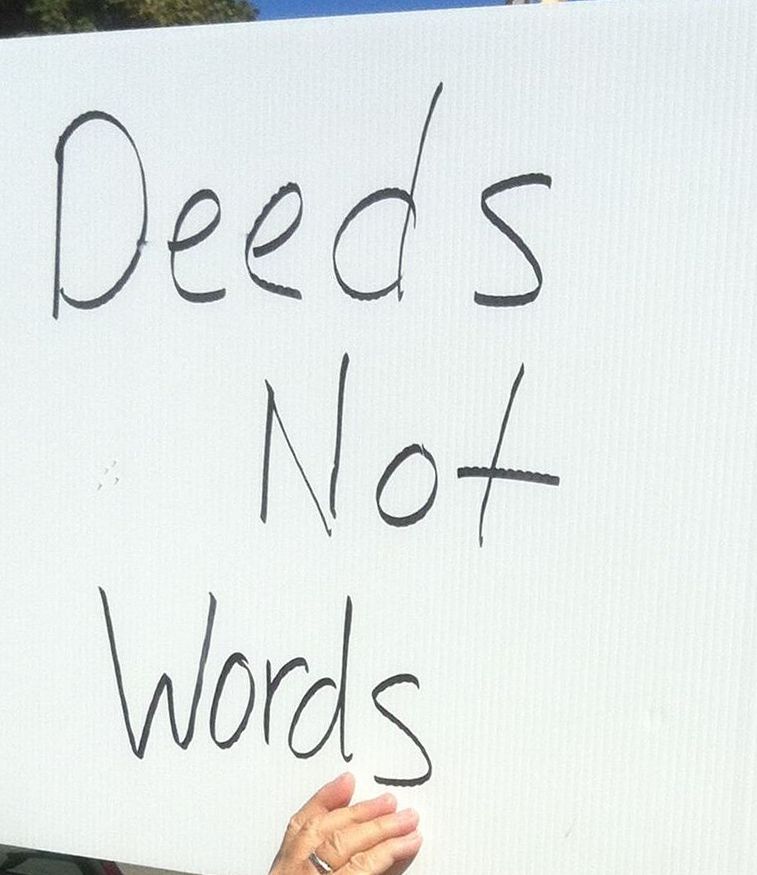

Nous vous écrivons pour exprimer, de bonne foi

mais en termes non équivoques, notre profonde déception

quant à la déconnexion claire et complète entre

les paroles éclairées et les déclarations pleines

d'espoir de votre gouvernement et les actions de votre gouvernement

pour traiter nos réclamations. Dans votre lettre, vous dites

« Le

gouvernement du Canada accorde une grande priorité au

renouvellement de la relation de nation à nation avec les

peuples autochtones. Nous nous engageons à développer un

partenariat fondé sur la reconnaissance des droits, le respect

et la collaboration. » Pourtant, par ses actions, votre

gouvernement fait exactement le contraire !

Nous avons écrit le 21 août au

premier ministre dans l'espoir que l'engagement déclaré

de votre gouvernement à l'égard de la

réconciliation nous donnerait l'occasion de régler nos

réclamations par voie de négociation plutôt que par

des procédures judiciaires. Malheureusement, non seulement vos

fonctionnaires ont rejeté nos ouvertures

pour une réconciliation, mais vos avocats avancent des arguments

et des preuves dans le litige qui peuvent seulement être

décrits comme désuets, obsolètes, ethnocentriques,

contradictoires et incendiaires. Inutile de dire qu'ils

reflètent des attitudes contraires au rapport de la Commission

de vérité et réconciliation et à la

Déclaration des Nations unies

sur les droits des peuples autochtones.

Nous vous en proposons quelques exemples parmi les plus

flagrants. L'expert du Canada, le professeur Alexander von Gernet,

déclare dans son rapport :

« Je crois que je peux affirmer sans trop me

tromper une (rare) certitude, qu'aucune personne anishinaabe vivant

aujourd'hui n'apporterait une massue à tête ronde

ornée de scalps américains à une réunion

avec le gouverneur général, comme cela est arrivé

lorsque la délégation Shingwaukonse a rencontré

lord Elgin à Montréal en

juillet 1849. Et nous pouvons aussi affirmer avec autant de

certitude que l'actuel gouverneur général n'a jamais dit

publiquement des peuples autochtones qu'ils étaient des «

enfants » comme cela s'est fait pendant des siècles.

C'était une époque différente, et les normes

culturelles changent. Cela peut sembler une évidence même,

mais

il faut tout de même le souligner. »

La description du docteur Stark de la «

loi » anishinaabe, de sa « jurisprudence »,

de ses « principes juridiques » et de ses

philosophies, quoiqu'intéressante, est en grande partie le

produit d'universitaires de la fin du XXe siècle et du

début du XXIe siècle qui ont créé une

littérature foisonnante dont le discours est aussi

sophistiqué que déconnecté des

réalités pratiques de tous les jours.

Même si cette littérature trouve en partie

ses origines dans la sagesse des Anciens et de leurs traditions orales,

le fait de projeter dans le temps cette conception académique

moderne pour expliquer ce qui aurait motivé les actions de

peuples passés ou reconstruire ce qu'ils auraient

peut-être pensé ou eu comme attentes est

problématique, car on

doit présumer d'une continuité qui doit être mise

en équilibre avec la preuve du besoin de changement.

Un autre expert du Canada, le professeur Alain

Beaulieu, cherche à saper la signification du traité

négocié au Niagara en 1764 en prétendant que

les nations indiennes qui ont participé au Conseil du

traité de Niagara étaient faites d'humbles gens craintifs

des représailles britanniques et qu'il n'y avait donc pas

égalité des nations. Il

minimise aussi la portée de la Proclamation royale de 1763

et le rôle qu'elle a joué lors du Conseil du traité

de Niagara. Le point de vue du professeur Beaulieu est appuyé

par un autre expert canadien, le professeur Paul McHugh, qui avance

dans son rapport d'expert que la Proclamation royale de 1763 n'a

pas valeur juridique.

Vos avocats vont soutenir qu'il s'agit d'opinions

indépendantes d'experts. Cependant, leurs opinions

ethnocentriques sont présentées comme des preuves au nom

de votre gouvernement. Et pour ce qui est du professeur Beaulieu, par

exemple, son opinion semble mandatée par les modalités du

ministère fédéral de la Justice, pour qui le

traité de

Niagara serait « le soi-disant traité de

Niagara ».

L'importance historique de ce traité et son lien

avec la Proclamation royale ont été minutieusement

établis par la Cour d'appel de l'Ontario dans sa décision

Chippewas de la Bande de Sarnia c. Canada (2000). Le refus de votre

gouvernement d'accepter et de reconnaître les décisions

juridiques comme celle touchant aux Chippewas de Sarnia

ne fait que favoriser le conflit plutôt que la

réconciliation.

Dans votre lettre, vous mentionnez les discussions

exploratoires sans préjudice telles que proposées dans

votre lettre du 22 juillet 2016. Vous dites que votre «

gouvernement est ouvert au dialogue constructif » et que

vous « attendez avec impatience les résultats de ces

discussions ». C'est curieux que vos représentants

ne vous aient pas fait part des résultats négatifs de ces

« discussions exploratoires ».

Ministre Bennett, nous avons eu une réunion

le 22 décembre 2016 — sept mois avant votre lettre

du 24 juillet 2017 — et cette rencontre était tout

sauf un « dialogue constructif ». Nous voulions

certainement être constructifs, mais ce n'était pas le cas

de vos représentants. En effet, le 14 mars 2017,

M. Gary Penner du ministère de la Justice notait :

« La position du Canada, telle qu'exprimée

à cette réunion, est qu'il n'y a et n'y aura pas de

mandat pour entamer des négociations sur la base de

l'interprétation des demandeurs du traité

Robinson-Huron. »

En d'autres mots, la position du Canada est que si nous

n'acceptons pas l'interprétation du Canada du traité, il

n'entreprendra aucune négociation. Le Canada a été

bâti sur des traités. Si le Canada ne peut s'engager de

façon constructive dans l'interprétation des

traités et de leur mise en oeuvre, l'objectif de

réconciliation est simplement

condamné.

En refusant de négocier, le Canada a recours

à la vieille tactique de renvoyer la balle à la province.

Dans sa lettre, M. Penner poursuit :

« La position de l'Ontario, si on en croit la

réunion du 22 décembre, est que la province serait

prête à indexer les annuités, mais n'a donné

jusqu'à maintenant aucun signe qu'elle a un mandat d'envisager

le partage des revenus. »

Puisque le mandat des demandeurs est de régler

ce conflit dans les paramètres de l'interprétation du

traité des annuités et du partage des revenus, le Canada

est d'avis que les négociations peuvent progresser seulement si

l'Ontario a un mandat de négocier le partage des revenus ou si

les demandeurs ont la volonté d'explorer d'autres options de

règlement. En l'absence de cela, et à la lumière

des limites actuelles du mandat des demandeurs, il ne semble pas y

avoir de raison pour entamer des négociations.

Le Canada devrait jouer un

rôle de leadership en amenant l'Ontario à la table. Au

contraire, c'est l'Ontario qui, dès le départ, a

manifesté sa volonté de négocier. Je dois ajouter

que les rapports d'experts de l'Ontario ne sont pas aussi conflictuels

ni ethnocentriques que ceux du Canada. Nous jugeons que « la

Couronne » a la

responsabilité, en vertu du traité anishinaabeg

Robinson-Huron, d'agir de façon honorable dans

l'interprétation et la mise en oeuvre de notre traité.

C'est une responsabilité qui incombe à l'Ontario et au

Canada, et les deux gouvernements doivent décider comment ils

vont s'acquitter de cette responsabilité. Le Canada devrait jouer un

rôle de leadership en amenant l'Ontario à la table. Au

contraire, c'est l'Ontario qui, dès le départ, a

manifesté sa volonté de négocier. Je dois ajouter

que les rapports d'experts de l'Ontario ne sont pas aussi conflictuels

ni ethnocentriques que ceux du Canada. Nous jugeons que « la

Couronne » a la

responsabilité, en vertu du traité anishinaabeg

Robinson-Huron, d'agir de façon honorable dans

l'interprétation et la mise en oeuvre de notre traité.

C'est une responsabilité qui incombe à l'Ontario et au

Canada, et les deux gouvernements doivent décider comment ils

vont s'acquitter de cette responsabilité.

Le Canada devrait jouer un rôle dirigeant dans la

promotion de la réconciliation et non se laver les mains de ses

responsabilités simplement parce que l'Ontario refuse de

négocier selon certaines conditions. Ce rôle est

évoqué dans les lettres de mandat émises à

vous et à

votre collègue du Cabinet, la ministre de la Justice Jody

Wilson-Raybould. Dans

ces lettres était soulignée la nécessité du

renouveau des relations entre le Canada et les peuples autochtones, y

compris des ajustements aux lois, aux politiques et aux pratiques

opérationnelles envers les peuples autochtones. Selon les

lettres de mandat, ce renouveau doit être une relation nation

à nation, basée sur la reconnaissance, les droits, le

respect, la coopération et le partenariat. En plus, la ministre

de la Justice et Procureure générale Jody Wilson-Raybould

s'est vue octroyer le mandat d'examiner la stratégie des litiges

du Canada dans le but d'abandonner les positions qui ne sont pas

conformes aux engagements du gouvernement du Canada, à la Loi

constitutionnelle

de 1982, et à la Déclaration des Nations unies

sur les droits des peuples autochtones.

L'annonce de l'appui du Canada à la

Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples

autochtones au Forum permanent des Nations unies sur les questions

autochtones le 10 mai 2016 à New York était

sans équivoque :

« Nous n'avons aucune autre intention si ce n'est

que d'adopter et de mettre en oeuvre la déclaration

conformément à la Constitution canadienne. Le Canada est

dans une position unique pour aller de l'avant. » En fait,

en vertu de l'article 35 de sa Constitution, le Canada dispose

d'un cadre solide pour la protection des droits des

autochtones. L'article 35 de notre Constitution déclare que

« Les droits existants — ancestraux ou issus de traités —

des peuples autochtones du Canada sont reconnus et

confirmés. » Les peuples autochtones, y compris le

grand chef John, et tant d'autres se sont battus pour inclure ces

droits dans notre Constitution.

« En adoptant et en mettant en oeuvre la

Déclaration, nous sommes enthousiastes à l'idée de

donner vie à l'article 35 et de le reconnaître

maintenant comme un ensemble de droits pour les peuples autochtones du

Canada. Le Canada croit que nos obligations constitutionnelles servent

à respecter tous les principes de la déclaration, dont

celui qui 'vise à obtenir leur consentement

préalable, donné librement et en connaissance de

cause'. »

Tel qu'énoncé dans la cause Sparrow c. Sa

Majesté la Reine, la Cour suprême du Canada a

établi que la reconnaissance et l'affirmation des droits issus

de traités et des droits ancestraux en vertu de

l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982

ont produit une transformation importante pour les peuples

autochtones :

« ... il (l'article 35) ne s'agit pas d'une

simple codification de la jurisprudence portant sur les droits

ancestraux qui existait en 1982. L'article 35 exige un

règlement équitable en faveur des peuples autochtones. Il

écarte les anciennes règles du jeu en vertu desquelles Sa

Majesté établissait des cours de justice auxquelles elle

refusait le pouvoir de mettre en doute ses revendications

souveraines ».

Au cours des trente dernières années, la

Cour suprême du Canada et d'autres cours d'appel ont fait preuve

d'un leadership remarquable en cherchant à comprendre les

aspirations, les perspectives et les attentes des peuples autochtones

et en y donnant suite par une jurisprudence comme Taylor et Williams,

Sparrow, Marshall, Chippewas de

Sarnia, Delgamuukw, Haïda, les Cris Mikisew et la nation

tsilhqot'in.

Dans les cas semblables à ceux

susmentionnés, les tribunaux utilisent des termes qui

encouragent moins de rigidité dans la discussion et la recherche

de solutions au conflit entre le droit et la politique de la Couronne

et les droits ancestraux et issus de traités.

L'approche moins rigide

signifie ne pas chercher à expliquer comment les droits

ancestraux et issus de traités s'inscrivent dans les paradigmes

existants tels que l'extinction, mais plutôt à quel point

ces droits sont uniques et que la loi commune et constitutionnelle est

suffisamment flexible pour accommoder ces défis. La Cour y voit

le défi de

concilier les droits ancestraux préexistants et les droits issus

de traités avec la souveraineté de la Couronne. Les

tribunaux ont également exprimé l'avis que les points de

vue des autochtones doivent recevoir le même poids. L'approche moins rigide

signifie ne pas chercher à expliquer comment les droits

ancestraux et issus de traités s'inscrivent dans les paradigmes

existants tels que l'extinction, mais plutôt à quel point

ces droits sont uniques et que la loi commune et constitutionnelle est

suffisamment flexible pour accommoder ces défis. La Cour y voit

le défi de

concilier les droits ancestraux préexistants et les droits issus

de traités avec la souveraineté de la Couronne. Les

tribunaux ont également exprimé l'avis que les points de

vue des autochtones doivent recevoir le même poids.

Une approche positive de la part de la Cour

consisterait à décrire ses jugements soigneusement

conçus comme encourageant une approche fondée sur des

principes pour déterminer ce qu'est la «

justice » dans les circonstances. La formulation qu'on

retrouve dans les jugements, qui suggère une approche

fondée sur des principes, est

reflétée dans les principes récemment

annoncés par le Canada, qui traitent de la

réconciliation, de l'honneur de la Couronne, du respect et de la

mise en oeuvre des droits et de l'objet fondamental de

l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

C'est le cas en particulier des principes 5 et 9 qui se

lisent comme

suit :

5. Le gouvernement du Canada reconnaît que

les traités, les accords et les autres ententes constructifs

conclus entre les peuples autochtones et la Couronne ont

été et sont des actes de réconciliation

fondés sur la reconnaissance et le respect mutuels.

9. Le gouvernement du Canada reconnaît que

la réconciliation est un processus continu qui s'inscrit dans le

contexte de l'évolution des relations entre les Autochtones et

la Couronne.

Pourtant, l'approche de votre gouvernement dans le

litige du traité Robinson-Huron contredit complètement

les intentions déclarées de votre gouvernement. Et, bien

que certains différends puissent bénéficier

d'interventions judiciaires pour faire progresser la

réconciliation, les arguments ethnocentriques et l'approche

accusatoire avancés dans

ce litige sont contre-productifs.

Nous ne pouvons qu'espérer que vos paroles et

l'annonce par le Canada de ses Principes régissant la relation

du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones et le besoin

d'une nouvelle stratégie de litige vont se combiner pour amener

le Canada à négocier, plutôt qu'à plaider,

une résolution de notre réclamation relative aux

annuités

prévues par les traités. C'est seulement de cette

façon que la réconciliation peut être atteinte.

Sincèrement,

Ogimaa Duke Peltier et Ogimaa Dean Sayers

Fiducie du

traité Robinson-Huron

Texte du traité Robinson-Hurin de 1850

Territoire couvert par le traité Robinson-Huron. Cliquer sur

l'image pour agrandir.

Réimpression de l'édition de 1851.

Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1981 No de cat.

R33-13/1981F ISBN 0-662-91362-0

Ce marché fait et passé ce

neuvième jour de septembre, dans l'année de

Notre-Seigneur mil huit cent cinquante, au Sault Ste. Marie, dans la

province du Canada, entre l'honorable William Benjamin Robinson d'une

part, au nom de sa majesté la reine, et Shinguaconse,

Nebenaigoching, Keokonse,

Mishequonga, Tagawanini, Shabokeshick, Dokis, Ponekeosh,

Windawgawanini, Shabokeshick, Namassin, Naoquagabo, Wabakekek,

Kitchipopegun, par Papasainse, Wagemabé, Pamequonaishaing,

chefs, et John Bell, Paqwatchinini, Mashekyash, Ictowekesis,

Waquacomick, Ocheek, Metigomin, Watachewana, Minwawapanasse,

Shenaoquom,

Ouingegum, Panaissy, Papasainse, Ashewasiga, Kageshewawetung,

Shawonebin, et aussi le chef Maisquaso, (aussi les chefs

Muckatamishoquet et Mekis) et Mishoquetto, et Asa Waswanay et Pawis,

hommes marquants des Indiens Ojibeways, habitant et réclamant la

propriété des rives est et nord du lac Huron, depuis

Penetanguishène jusqu'au Sault Ste. Marie, et de là

jusqu'à la baie Batchiwananing, sur la rive nord du lac

Supérieur, ensemble avec les îles situées dans le

dit lac, vis-à-vis les rives d'iceux et à

l'intérieur jusqu'à la hauteur des terres qui

séparent le territoire

couvert par la charte de l'honorable compagnie de la baie d'Hudson du

Canada, aussi bien que toutes les terres non concédés

situées dans les limites du Canada Ouest, auxquelles ils ont de

justes droits, de l'autre part, Savoir :

Que pour et en considération de la somme de deux

mille louis, argent courant et légal du Haut-Canada, à

eux payés comptant et pour, en outre, l'annuité

perpétuelle de six cents louis, même cours, pour

être icelle payée et comptée aux dits chefs et

leurs tribus dans une

saison convenable de chaque année, donnant avis du lieu qui

pourra être choisi à cette fin, eux les dits chefs et

hommes marquants au nom de leurs tribus ou bandes respectives,

volontairement, pleinement et librement abandonnent par les

présentes, cèdent, donnent et transportent à sa

majesté, ses

héritiers et successeurs à perpétuité,

tous leurs droits, titres et intérêts dans et sur tout le

territoire ci-dessus décrit, sauf et excepté les

réserves mentionnées dans la cédule

ci-annexée, lesquelles réserves seront gardées et

possédées par les dits chefs et leurs tribus en commun

pour leur usage et bénéfice.

Et si les dits chefs et leurs tribus respectives

désirent en aucun temps vendre aucune partie des dites

réserves, ou d'aucun minerai ou autres productions

précieuses d'icelles, les dites réserves seront vendues

ou données à bail sur leur demande par le surintendant

général des affaires

indiennes pour le temps d'alors ou tout autre officier étant

autorisé à faire pour leur seul bénéfice et

leur meilleur avantage.

Et le dit William Benjamin Robinson, de la

première part, au nom de sa majesté et du gouvernement de

cette province, convient et promet par les présentes de payer et

faire payer les sommes d'argent ci-dessus mentionnées, et

d'accorder en outre aux dits chefs et leurs tribus le privilège

libre et entier de

chasser sur le territoire par eux maintenant cédé, et de

pêcher dans les eaux d'icelui, ainsi qu'ils avaient jusqu'ici

l'habitude de le faire, sauf et excepté cette partie du dit

territoire qui, de temps en temps, pourra être vendue ou

donnée à bail à des individus ou des compagnie

d'individus et

coupée par eux avec le consentement du gouvernement provincial.

Les parties de la seconde part conviennent et

promettent en outre de ne point vendre, donner à bail ou

aliéner autrement aucune partie de leurs réserves sans

avoir préalablement obtenu le consentement du surintendant

général des affaires indiennes ou autre officier

pareillement

autorisé ; et ils ne molesteront ou empêcheront en

aucun temps des personnes d'explorer ou rechercher des minéraux

ou autres productions précieuses dans aucune partie du

territoire cédé par le présent à sa

majesté, ainsi qu'il est ci-dessus mentionné. Les parties

de la

seconde part conviennent aussi que dans le cas où le

gouvernement de cette province aurait avant la date de ce marché

vendu ou fait promesse de vendre aucune location de mine ou autre

propriété sur la partie du territoire par le

présent réservé à leur usage, alors dans ce

cas la dite vente

ou promesse de vente sera parfaite par le gouvernement, si les parties

qui la réclament ont rempli les conditions auxquelles les dites

locations ont été accordées, et le montant qui en

proviendra sera payé à la tribu à laquelle la

réserve appartient.

Le dit William Benjamin Robinson, au nom de sa

majesté, qui désire agir d'une manière

libérale et juste envers tous ses sujets, convient et promet en

outre que si le territoire par le présent cédé par

les parties de la seconde part rapporte à aucune époque

future un revenu qui

puisse permettre au gouvernement de cette province, sans encourir des

pertes, d'augmenter l'annuité qu'il leur garantit par le

présent, alors et dans ce cas la dite annuité sera

augmentée de temps en temps, pourvu que le montant payé

à chaque individu n'excède pas la somme d'une livre

argent

courant de la province en aucune année, ou telle autre somme que

sa majesté voudra bien ordonner ; et pourvu en outre que le

nombre d'Indiens ayant droit au bénéfice de ce trait se

montera aux deux tiers de ce nombre actuel qui est de quatorze cent

vingt-deux, pour qu'ils aient droit de réclamer le

bénéfice entier d'icelui : et si à aucune

période future ce nombre ne se monte pas aux deux tiers de

quatorze cent vingt-deux, alors la dite annuité sera

diminuée en proportion de leurs nombres actuels.

Le dit William Benjamin Robinson, de la première

part, convient en outre, de la part de sa majesté et du

gouvernement de cette province, qu'en conséquence de ce que les

Indiens qui habitent la rivière des Français et le lac

Nipissing sont devenus parties à ce traité, la somme

ultérieure de cent soixante livres argent courant de la province

sera payée en sus de celle de deux mille livres ci-dessus

mentionnée.

Cédule des réserves faites par les

soussignés chefs et hommes marquants ci-dessus

mentionnés :

1. Pamequonaishaing et sa troupe, une

étendue de terre qui commencera à sept milles de

l'embouchure de la rivière Maganitawang et s'étendra six

milles à l'est et à l'ouest, sur trois milles au nord.

2. Wagamake et sa troupe, une étendue de

terre qui commencera à un endroit appelé

Neckickshegeshing, six milles de l'est à l'ouest, sur trois

milles en profondeur.

3. Kitcheposkissigun, (par Papasainse) depuis la

Pointe Grondine vers l'ouest, six milles dans l'intérieur, sur

deux milles de front, de manière à comprendre le petit

lac Nepinassung, (un territoire pour eux-mêmes et leurs troupes.)

4. Wabakekek, trois milles de front près de

Shebawenaning, sur cinq milles de profondeur, pour lui-même et sa

troupe.

5. Namassing et Naoquagabo et leurs troupes, un

territoire commençant près de La Cloche, à la

limite du territoire de la compagnie de la baie d'Hudson, de là

à l'ouest jusqu'à l'embouchure de la rivière

Espagnole, puis quatre milles en montant sur le bord sud de la dite

rivière, et en traversant jusqu'au point de départ.

6. Shawanakeskick et sa troupe, un territoire

maintenant occupé par eux et renfermé par les deux

rivières appelées la rivière du Poisson Blanc et

Wanabitasebe, sept milles en profondeur.

7. Windawtegowinini et sa troupe, la

péninsule est de la rivière du Serpent et formée

par elle, maintenant occupée par eux.

8. Ponekeosh et sa troupe, le terrain contenu

entre la rivière Mississaga et la rivière Penebewabecong,

jusqu'aux premiers rapides.

9. Dokis et sa troupe, trois milles quarrés

à Wanateyakokaun, près du lac Nipissing, et l'île

près de la chûte de Okickendawt.

10. Shabokeshick et sa troupe, depuis leurs

plantations actuelles, sur le lac Nipissing d'Hudson, jusqu'au poste de

la Baie d'Hudson, six milles en profondeur.

11. Tagawinini et sa troupe, deux milles

quarrés à Wanabitibing, un endroit située à

environ quarante milles à l'intérieur, près du lac

Nipissing.

12. Keokonse et sa troupe, quatre milles de front

depuis la rivière Thessalon, vers l'est sur quatre milles de

profondeur.

13. Mishequanga et sa troupe, deux milles sur les

bords du lac, à l'est et à l'ouest de Ogawammang sur un

mille de profondeur.

14. Shinguaconse et sa troupe, un territoire

s'étendant depuis la baie du Maskimongé inclusivement,

jusqu'à la pointe aux Perdrix, au-dessus de la rivière du

Jardin, sur le front et dix milles de profondeur dans toute la

distance, et aussi l'île aux Écureuils.

15. Nebenaigoching et sa troupe, un territoire

s'étendant depuis Wanabekinegunning, à l'ouest de

Grosscap, jusqu'à la limite des terres cédées par

les chefs du lac Supérieur, et en profondeur six milles dans

toute la distance, y compris la baie Batchewananing, et aussi la petite

île au

Saut Ste. Marie, dont ils se servent comme endorit de pêche.

16. Pour le chef Mékis et sa troupe,

résidant à Wawaquising (Ile de Sable), une étendue

de terre à un endroit sur la rive principale vis-à-vis

l'île, étant l'endroit maintenant occupé par eux

pour y résider et cultiver, quatre milles quarrés.

17. Pour le chef Muckatamishaquet et sa troupe,

une étendue de terre sur la rive est de la rivière

Naiskcouteong près de la pointe aux Barrils, trois milles

quarrés, et aussi un petit territoire dans la baie Washanwenega,

maintenant occupée par une partie de la troupe, trois milles

quarrés.

(Signé)

Shinguaconse. Nebenaigoching. Keokonse. Mishiquonga.

Tagawinini. Shabakeshuk. Dokis. Ponkeosh. Windawtegowinini.

Shawanakeshick. Namassin. Muckata Mishaquet. Manitou Shainse,

Chigenaus, S.A.I. Mekis. Maisquaso. Noaquagabo. Wabokckick.

Kitchepossegun. Par Papasainse. Wagemake. Pamequonaisheung.

Juhn Bell. Paqwatchinini. Mashekyash. Idowekesis. Waquacomick.

Mishoquetto. Asa Waswanay. Pawiss. W.B. Robinson. Ocheck. Metigomin.

Watachewana. Munewawapenass. Shenaoquim. Oningegun. Panaissy.

Papasainse. Ashewasegh. Kagishewawetung. par Baboneutung. Shawonebin.

Signé, scellé et délivré au

Sault Ste. Marie, les jour et an ci-dessus écrits en premier

lieu, en présence de (les mots "et réclamants"

"auxquelles ils ont de "justes droits" "nom de leurs tribus ou troupes

repectives" étant interlignés avant l'inscription des

signatures.)

(Signé)

Astley P. Cooper, Capt. B'de.R

George Ironside, S,

Affaires I

T.W. Balfour. 2d Lieut. B'de. R.

Allan MacDonnell.

Gen

Johnston. Interprète.

Louis Cadot.

J.B. Apikinack.

J.W. Keating.

Jos. Wilson.

Penetanguishène 16 sept. 1850.

Témoins aux signatures de Muckaa Mishaquet -

Mekis, Mishoquetto. Asa Waswanay. et Pawiss.

(Signé)

T.G. Anderson S.A.I. W.B.

Hamilton. H. Simpson. Alfred C.P. Thompson.

Lisez Le

Marxiste-Léniniste

Site web: www.pccml.ca

Courriel: redaction@cpcml.ca

|

Le Canada devrait jouer un

rôle de leadership en amenant l'Ontario à la table. Au

contraire, c'est l'Ontario qui, dès le départ, a

manifesté sa volonté de négocier. Je dois ajouter

que les rapports d'experts de l'Ontario ne sont pas aussi conflictuels

ni ethnocentriques que ceux du Canada. Nous jugeons que « la

Couronne » a la

responsabilité, en vertu du traité anishinaabeg

Robinson-Huron, d'agir de façon honorable dans

l'interprétation et la mise en oeuvre de notre traité.

C'est une responsabilité qui incombe à l'Ontario et au

Canada, et les deux gouvernements doivent décider comment ils

vont s'acquitter de cette responsabilité.

Le Canada devrait jouer un

rôle de leadership en amenant l'Ontario à la table. Au

contraire, c'est l'Ontario qui, dès le départ, a

manifesté sa volonté de négocier. Je dois ajouter

que les rapports d'experts de l'Ontario ne sont pas aussi conflictuels

ni ethnocentriques que ceux du Canada. Nous jugeons que « la

Couronne » a la

responsabilité, en vertu du traité anishinaabeg

Robinson-Huron, d'agir de façon honorable dans

l'interprétation et la mise en oeuvre de notre traité.

C'est une responsabilité qui incombe à l'Ontario et au

Canada, et les deux gouvernements doivent décider comment ils

vont s'acquitter de cette responsabilité. L'approche moins rigide

signifie ne pas chercher à expliquer comment les droits

ancestraux et issus de traités s'inscrivent dans les paradigmes

existants tels que l'extinction, mais plutôt à quel point

ces droits sont uniques et que la loi commune et constitutionnelle est

suffisamment flexible pour accommoder ces défis. La Cour y voit

le défi de

concilier les droits ancestraux préexistants et les droits issus

de traités avec la souveraineté de la Couronne. Les

tribunaux ont également exprimé l'avis que les points de

vue des autochtones doivent recevoir le même poids.

L'approche moins rigide

signifie ne pas chercher à expliquer comment les droits

ancestraux et issus de traités s'inscrivent dans les paradigmes

existants tels que l'extinction, mais plutôt à quel point

ces droits sont uniques et que la loi commune et constitutionnelle est

suffisamment flexible pour accommoder ces défis. La Cour y voit

le défi de

concilier les droits ancestraux préexistants et les droits issus

de traités avec la souveraineté de la Couronne. Les

tribunaux ont également exprimé l'avis que les points de

vue des autochtones doivent recevoir le même poids.