|

|

Numéro 132 - 22 octobre 2016 Supplément Le Canada facteur de paix - un mythe

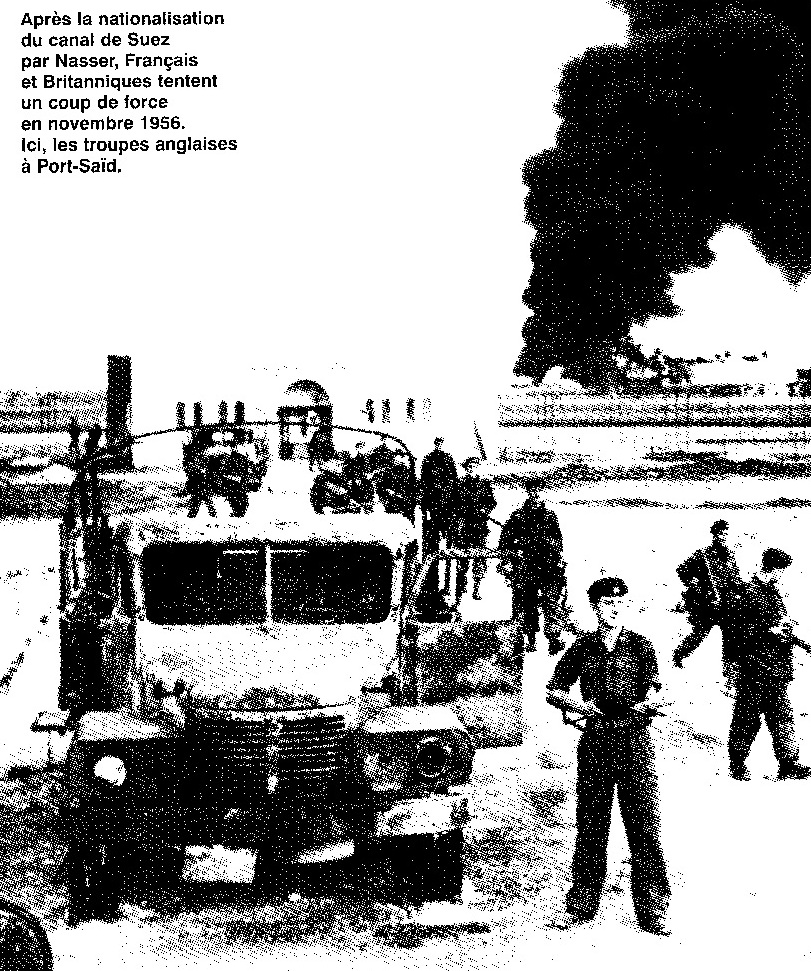

***« Le Canada facteur de paix » est un mythe entretenu par le gouvernement canadien, les politiciens bourgeois, les médias de masse, les institutions éducatives et les agences internationales dans le but de masquer la participation du Canada et son aide à l'agression, l'intervention et la subversion impérialistes et sa participation aux préparatifs de guerre impérialistes des deux superpuissances. Le mythe a comme origine principale la glorification des activités réactionnaires de l'ancien ministre canadien des Affaires extérieures, Lester Pearson, durant la crise de Suez de 1956. Pearson est crédité d'avoir mis fin aux hostilités entre Israël, la France et la Grande-Bretagne d'un côté et l'Égypte de l'autre, au moyen de la Force d'Urgence des Nations unies qu'il a proposée à l'Assemblée générale des Nations unies le 4 novembre 1956. En conséquence, il a reçu le Prix Nobel de la paix en 1957, le premier Canadien à qui ce prix a été décerné, et a été élu premier ministre du Canada. Aujourd'hui, le gouvernement canadien fait revivre le nom de Lester Pearson dans le contexte de sa démagogie de paix impérialiste, particulièrement durant l'« initiative de paix » du [premier ministre Pierre Elliot] Trudeau. Durant sa « mission de paix », Trudeau a rebaptisé l'aéroport international de Toronto du nom de Lester Pearson. De plus, le fils de Lester Pearson, Geoffrey Pearson, s'est vu attribuer un rôle de premier plan dans l'« Initiative de paix » de Trudeau et a été nommé candidat au poste de directeur du nouvel « Institut canadien pour la paix et la sécurité internationale ». Pendant que la bourgeoisie essaie de rendre le nom de Lester Pearson synonyme de paix, l'histoire prouve que son nom est synonyme de domination et d'intervention impérialistes.

Le rôle de Pearson et de la FUNU dans la crise de Suez

La création de la Force d'urgence des Nations unies (FUNU) n'a pas permis de progrès vers la création de conditions pacifiques au Moyen-Orient. Un tel progrès aurait demandé en tout premier lieu de mettre un terme au contrôle et à l'ingérence économique, politique et militaire dans la région des puissances impérialistes et colonialistes. En fait, la FUNU a servi à maintenir et à renforcer ce contrôle et cette ingérence étrangères. Lester Pearson a travaillé en fait à remplacer la domination française et britannique du Moyen-Orient par la domination américaine. La FUNU, en réalité, était un instrument des États-Unis pour chasser les colonialistes anglo-français du Moyen-Orient sous couvert de s'opposer à l'agression. Aussitôt que les forces anglo-françaises se sont retirées de l'Égypte, le président américain Eisenhower, qui avait appuyé la FUNU, a adopté la « doctrine Eisenhower » par laquelle les États-Unis se donnaient le droit d'intervenir militairement dans tous les pays du Moyen-Orient sous prétexte de s'opposer au « communisme international » et de protéger les « intérêts vitaux » des impérialistes occidentaux, notamment les champs pétroliers, les pipelines et le canal de Suez. En même temps, la FUNU était employée pour satisfaire les demandes et les réclamations des agresseurs israéliens qui avaient été l'instrument de la provocation française et britannique contre l'Égypte en 1956 et qui devinrent plus tard l'outil des États-Unis pour la répression des luttes de libération nationale dans la région. Lester Pearson et le gouvernement canadien se sont

opposés aux justes luttes des peuples du Moyen-Orient pour

l'indépendance et la souveraineté face au joug du

colonialisme. En 1956, Pearson et le gouvernement canadien ont

appuyé la position de la Grande-Bretagne, de la France et des

États-Unis de remettre le canal de Suez, que le

président égyptien Gamal Abdel Nasser avait

nationalisé, sous le soi-disant « contrôle

international » même si la zone du canal de Suez

appartenait à l'Égypte. Pearson et le gouvernement

canadien se sont opposés à l'agression

anglo-française seulement dans le but de renforcer la position

des États-Unis et du Canada dans cette région.

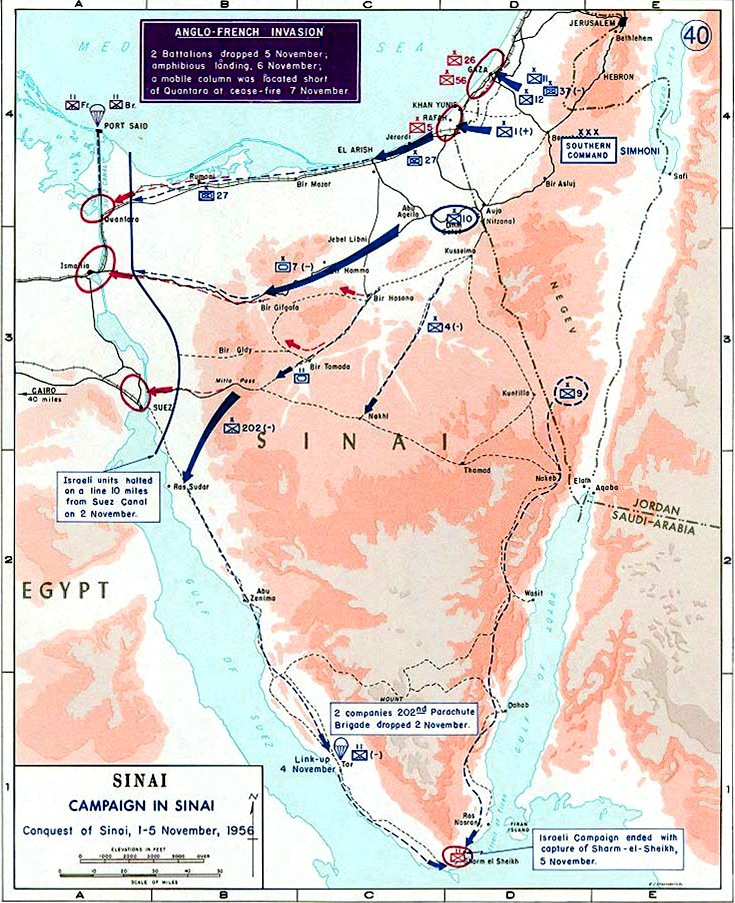

L'agression israélo-franco-britanniqueLe 29 octobre 1956, Israël se lançait dans une agression contre l'Égypte. Selon un accord secret conclu entre la Grande-Bretagne, la France et Israël lors des rencontres de Sèvres, en France, du 22 au 24 octobre 1956, Israël devait attaquer l'Égypte ce jour-là et sembler menacer le canal de Suez. Les Britanniques et les Français, agissant sous la façade de protéger le canal de Suez et de séparer les combattants, lanceraient l'ultimatum à Israël et à l'Égypte de se retirer à 10 milles du canal de Suez et à l'Égypte d'accepter une occupation franco-britannique temporaire dans la zone du canal de Suez. Le rejet de l'ultimatum par l'Égypte servirait de prétexte à la Grande-Bretagne et à la France pour envahir l'Égypte et réoccuper le canal de Suez avec comme raison fallacieuse « l'arrêt des combats » et la « protection du canal ». Tel que prévu par cet accord secret, la Grande-Bretagne et la France lancèrent leur ultimatum le 30 octobre et déclenchèrent leur agression, forte de 100 000 soldats, le 31 octobre. Les navires coulés le long du canal provoquèrent une interruption de la navigation sur le canal de Suez. Quel était le but de l'agression anglo-française ? Le 26 juillet 1956, le président égyptien, Gamal Abdel Nasser, nationalisait la Compagnie du Canal de Suez et le canal de Suez qui appartenaient tous deux à l'Égypte. Précédemment, le canal de Suez était administré par un conseil de 32 administrateurs (18 Français, 10 Britanniques, 2 Égyptiens, 1 Américain et 1 Hollandais) et était exploité par la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, une compagnie française dont 80 % des actions étaient détenues par des investisseurs britanniques et français. Nasser avait garanti l'indemnisation des actionnaires et le fonctionnement normal du canal sans discrimination pour les usagers qui étaient à l'époque principalement des navires français et britanniques. Il avait déclaré son intention de se servir des revenus provenant des droits et frais de passage pour financer la construction du barrage d'Assouan sur le Nil. Ces revenus allaient auparavant dans les coffres des investisseurs étrangers. Ainsi, le canal de Suez passa d'un soi-disant « contrôle international » au contrôle égyptien et l'Égypte consolidait davantage son indépendance.

La Grande-Bretagne et la France s'opposèrent à la nationalisation et planifièrent immédiatement leur agression contre l'Égypte. La nationalisation de la compagnie du canal était un prétexte pour déclencher une offensive contre tous les pays arabes. La lutte de l'Égypte et des peuples arabes pour l'indépendance avait causé un grand tort aux grandes puissances colonialistes, la Grande-Bretagne et la France, dont les monopoles perdaient les surprofits colossaux qu'ils avaient réalisés par le pillage des ressources immenses de ces pays. La Tunisie et le Maroc avaient conquis leur indépendance pendant que l'Algérie combattait pour renverser le joug du colonialisme français. Ces pays du Moyen-Orient possédaient les trois quarts des réserves de pétrole du monde capitaliste. De 60 à 70 % des besoins en pétrole de la Grande-Bretagne et 48 % de ceux de la. France venaient du Moyen-Orient et passaient par le canal de Suez. La nationalisation de la compagnie du canal de Suez par l'Égypte a grandement inspiré les peuples de cette région dans leur lutte contre le colonialisme français et britannique. En attaquant l'Égypte, les impérialistes

anglo-français voulaient la priver de la propriété

du canal de Suez, mettre fin à la résistance de

l'Égypte et, en écrasant la résistance d'un des

principaux peuples arabes, démoraliser les autres États

arabes, préparer le terrain pour les priver de leur

indépendance nationale et pour restaurer la domination

coloniale. L'assaut contre l'Égypte était le premier pas

de ce plan. Mais l'agression israélo-franco-britannique contre

l'Égypte a été un échec du point de vue de

rétablir le « contrôle international » du

canal de Suez, soumettre le peuple égyptien ou

démoraliser les États et les peuples arabes.

La réponse américaine et canadienneLes États-Unis ont soutenu la volonté française et britannique de rétablir le « contrôle international » du canal de Suez mais se sont opposés à l'emploi de la force contre l'Égypte. Mais cela ne provenait aucunement d'un quelconque sens de justice. Le président américain Eisenhower écrivait au premier ministre britannique Eden le 2 septembre 1956 : « Nous avons deux problèmes, le premier étant d'assurer le fonctionnement permanent et efficace du canal de Suez et de façon juste pour tous les concernés. Le deuxième est de s'assurer que Nasser ne deviendra pas une menace à la paix et aux intérêts vitaux de l'Ouest. À mon avis, il n'est pas nécessaire, et il n'est peut-être pas possible, de résoudre ces deux problèmes simultanément et par les mêmes méthodes, bien que nous explorions des moyens pour arriver à ce résultat. Le premier est le plus important pour le moment et doit être résolu de telle manière à ne pas rendre le deuxième plus ardu. Par dessus tout, il ne doit y avoir aucun élément qui amène les peuples de nos pays à penser que quelqu'un se sert du problème du canal comme prétexte pour recourir à la force contre Nasser. Et nous avons des amis au Moyen-Orient qui nous disent qu'ils aimeraient voir un recul de Nasser. Mais ils semblent unanimes à avoir l'impression que la question de Suez n'est pas une question à traiter par la force. » Eisenhower continuait en déclarant qu'il y avait plusieurs moyens de pression, dont la coopération des usagers du canal, des mesures économiques, l'exploitation des rivalités arabes et le développement de nouveaux pipelines et pétroliers. « Même si cette façon de faire, disait-il, peut échouer à faire subir à Nasser le revers qu'il mérite tant, nous serons mieux en mesure de rétablir notre position par la suite que de recourir à la force militaire à la hâte. » C'est là l'attitude des États-Unis qui se présentaient comme un grand champion des pays indépendants face au colonialisme dans les années 1950.

Avant l'agression anglo-franco-israélienne, les États-Unis se sont ainsi efforcés de rétablir le contrôle international sur le canal de Suez. Du 31 juillet au 2 août 1956, les États-Unis ont rencontré la Grande-Bretagne et la France, et le secrétaire d'État américain, John Foster Dulles, a proposé une agence internationale pour contrôler le canal de Suez. Les trois puissances ont alors fait des démarches pour organiser la Conférence de Londres du 16 au 23 août 1956 au cours de laquelle 18 pays ont adopté la proposition de contrôle et d'opération internationale du canal. Cette proposition est connue sous le nom des Propositions des Dix-Huit Puissances. L'Égypte les a rejetées. Le 4 septembre 1956, le secrétaire d'État américain Dulles proposa une association des usagers du canal de Suez, une autre façon d'exercer le contrôle sur le canal, mais ce plan fut aussi rejeté par l'Égypte. Le gouvernement canadien appuya les Propositions des Dix-Huit Puissances, montrant ainsi son hostilité envers l'Égypte. Le 29 août : 1956, le ministre canadien des Affaires extérieures, Lester Pearson, déclara à la presse que le gouvernement canadien croit que « ces propositions sont raisonnables et satisfaisantes et méritent notre appui en tant que base de négociations » et qu'elles constituent une « mesure adéquate pour la protection, par un accord international de coopération... du caractère, de l'usage et de l'entretien internationaux du canal. »

Le Canada aux Nations unies

Le 2 novembre 1956, une résolution de cessez-le-feu et de retrait des troupes était adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Pearson proposa alors de lier le cessez-le-feu à un « accord politique en Palestine et pour Suez », se plaignant qu'un cessez-le-feu et le retrait des troupes anglo-françaises et israéliennes ne constitueraient qu'un retour au statu quo mais pas à la « sécurité » ou à la « paix ». Il proposa que le secrétaire général des Nations unies soit autorisé à faire les arrangements pour créer une force de l'ONU pour maintenir la « paix » pendant qu'un « accord politique » se constituerait. Dans ces mémoires, Pearson a révélé qu'il avait consulté John Foster Dulles avant de faire cette proposition. Pearson a écrit que Dulles a déclaré à l'Assemblée générale de l'ONU qu'il « accueillait avec plaisir cette déclaration, et qu'il demandait au représentant canadien de formuler et de présenter une proposition concrète de force internationale. Je lui avais suggéré auparavant qu'il pouvait faire cela s'il pensait que c'était une bonne idée. » Le 4 novembre 1956, Pearson présentait une telle proposition à l'ONU.

La résolution canadienne demandait au secrétaire général de l'ONU de soumettre dans les 48 heures un plan pour la constitution, avec le consentement des nations concernées, d'une force internationale d'urgence des Nations unies pour garantir et superviser l'arrêt des hostilités. À cause de la domination américaine sur les Nations unies, cette résolution illégale a été adoptée. Selon la charte de l'ONU, seul le Conseil de Sécurité a le pouvoir d'établir une telle force militaire et d'autoriser son emploi. De plus, la résolution a été entièrement élaborée en collaboration avec le département d'État américain. Dans ce qui suit, Pearson fait référence à la discussion au sein du cabinet canadien et avec les fonctionnaires du département d'État américain qui a eu lieu entre le 2 et le 4 novembre : « À la réunion du cabinet ce samedi matin... le cabinet a approuvé le principe d'une opération de police des Nations unies en deux étapes. La première, ou l'étape à court terme, serait sous la conduite des troupes immédiatement disponibles, mais pas exclusivement britanniques et françaises. Nous essayerions d'obtenir qu'un contingent américain soit envoyé et le Canada aiderait aussi. La force provisoire serait stationnée entre les forces égyptiennes et israéliennes jusqu'à ce qu'une force policière de l'ONU plus permanente puisse être fournie. Si le gouvernement américain pensait que cette approche puisse être en quelque façon prometteuse, nous essayerions de convaincre les Britanniques d'accepter et de garantir qu'il n'y aurait pas de débarquements de troupes anglo-françaises avant que l'assemblée de l'ONU n'ait passé la proposition requise que nous proposions de prendre en charge avec l'appui des États-Unis. Alternativement, s'ils acceptaient, elle pourrait être prise en charge par les États-Unis. « Pendant que le cabinet était encore en réunion, Heeney a reçu l'instruction d'obtenir la réaction du département d'État. Ils étaient intéressés mais sceptiques. Bien qu'ils étaient aussi désireux que nous de sortir la Grande-Bretagne de sa situation actuelle, il était important qu'ils ne donnent pas l'occasion de les accuser de collusion avec d'autres à cette fin. Cela leur enlèverait l'influence qu'ils avaient maintenant. De plus, ils doutaient que les débarquements (des Britanniques et des Français) puissent être arrêtés à ce point. L'addition de forces symboliques à l'occupation franco-britannique pourrait être considérée comme la légitimisation de l'opération actuelle. Cela serait interprété comme une tentative d'amener sous les auspices de l'ONU une action à laquelle la majorité des nations s'est opposée. « En conséquence de l'attitude américaine, le cabinet approuva en principe une approche quelque peu différente. La nouvelle proposition serait que l'assemblée crée un Comité des Cinq pour considérer la question de l'établissement immédiat d'une 'force internationale' et produire un rapport dans les 48 heures. » Cet extrait des mémoires de Pearson révèle que le gouvernement canadien planifiait en réalité de proposer une force de « maintien de la paix » de l'ONU comprenant les agresseurs anglo-français contre l'Égypte et des troupes américaines et canadiennes, mais à cause de l'opposition certaine des pays afro-asiatiques un tel plan devait être rejeté en faveur d'un plan moins évident.

Le retrait anglo-français

La Force d'Urgence des Nations unies a été créée par l'ONU avec le mandat de superviser le cessez-le-feu et le retrait du territoire égyptien des troupes britanniques, françaises et israéliennes. L'Égypte a consenti à l'entrée des troupes de la FUNU sur son territoire en autant que sa souveraineté ne soit pas violée, ce qui signifiait que le retrait de son consentement entraînerait le retrait de la FUNU de l'Égypte. Le secrétaire général des Nations unies, Dag Hammarskjold, s'est opposé à cette position et insista pour que la FUNU soit habilitée à rester jusqu'à la fin de le tâche qui lui était assignée. Un accord de « bonne foi » fut atteint et la FUNU est entrée sur le territoire égyptien le 12 novembre 1956 commandée par le major-général canadien E.L.M. Burns. Mais à partir de la tâche assignée à la FUNU de superviser le cessez-le-feu et le retrait des troupes étrangères de l'Égypte, tâche après laquelle elle aurait dû cesser ses activités, les États-Unis, le Canada et le secrétaire général de l'ONU étendirent son rôle pour en faire une armée permanente d'occupation de l'Égypte qui ne se retira qu'en 1967. Le 22 décembre 1956, la Grande-Bretagne et la France avaient complété le retrait de leurs troupes de l'Égypte qui s'étaient avancées à vingt milles du canal de Suez. Le 31 décembre 1956, le dégagement du canal de Suez commença sous les auspices de l'ONU. Les Britanniques et les Français étant hors du chemin, les États-Unis ont pris des mesures pour remplir ce qu'Eisenhower appelait le « vide existant au Moyen-Orient ». Les États-Unis avaient exercé des pressions considérables pour créer ce « vide ». Avant 1940,1e pétrole du Moyen-Orient était presqu'exclusivement exploité par des sociétés britanniques, françaises et hollandaises. Mais vers la période de guerre, les compagnies de pétrole américaines ont augmenté leurs activités au Moyen-Orient. Mobil et Exxon avaient des intérêts en Irak, Gulf dans les champs nouvellement en exploitation au Koweït, et quatre compagnies américaines -- Standard of California, Texaco, Mobil et Exxon -- sont devenues partenaires dans la Compagnie américaine du pétrole arabe en 1948 pour exploiter les ressources presqu'intouchées de l'Arabie saoudite. La rivalité entre les Américains et les Anglo-Français pour le contrôle économique, politique et militaire de cette région était très prononcée durant cette période. Par la Déclaration tripartite de la France, la Grande-Bretagne et des États-Unis du 25 mai 1950, les États-Unis s'établissaient en gendarme du Moyen-Orient où précédemment les Britanniques et les Français exerçaient leur domination militaire. Par un coup d'État de la CIA en Iran, les États-Unis établissaient leur domination politique dans ce pays et se servaient de leur position pour remettre aux compagnies de pétrole américaines une part de 40 % dans l'ancienne compagnie de pétrole britannique, la Compagnie du Pétrole anglo-iranienne. La crise de Suez était l'occasion pour les États-Unis d'affaiblir leurs rivaux britanniques et français au Moyen-Orient. Les réserves de pétrole britanniques s'épuisaient rapidement suite au blocage du canal de Suez, pourtant rien n'était fait par les États-Unis pour mettre en place un plan d'urgence pour expédier du pétrole américain vers l'Europe pour remplacer le pétrole inaccessible du Moyen-Orient. À cette époque, les États-Unis étaient le plus grand producteur de pétrole au monde et n'étaient pas dépendants du pétrole du Moyen-Orient. De plus, les Britanniques faisaient face à une crise financière. Des tentatives de recourir aux réserves du Fonds monétaire international étaient bloquées par les États-Unis qui refusaient de prendre en considération une aide financière pour sauver la livre à moins que la Grande-Bretagne n'abandonne l'invasion de Suez. Un prêt de 1 milliard de dollars était promis dès que la Grande-Bretagne déciderait de retirer ses troupes de Suez. Après le retrait britannique et français, les États-Unis prirent leur place au Moyen-Orient. Le 5 janvier 1957, Eisenhower demandait au Congrès américain de lui accorder l'autorité d'agir au Moyen-Orient. Il demandait d'abord une « aide » économique de 200 millions de dollars à toute nation de la région. En second lieu, il demandait une assistance militaire pour les mêmes pays. Et finalement, il réclamait la permission d'employer les forces armées pour « protéger » les nations du Moyen-Orient contre le « communisme international ». Cette « doctrine Eisenhower » fut approuvée par le Congrès américain et mise en pratique lorsque les États-Unis envahirent le Liban et aidèrent l'occupation britannique de la Jordanie en 1958. Ainsi, la FUNU a eu peu d'influence sur le retrait des troupes anglo-françaises ou des troupes israéliennes. La résistance du peuple égyptien, les luttes des peuples arabes qui s'étaient mis en grève générale dans tous les pays pour protester contre l'agression, et les contradictions inter-impérialistes ont été les facteurs principaux du retrait.

Le retrait israélien

Israël avait occupé la plus grande partie de la péninsule du Sinaï, la bande de Gaza et les îles à l'entrée du golfe d'Akaba. Les États-Unis, desquels dépendait Israël financièrement et militairement, appuyèrent les demandes d'Israël de rendre conditionnel le retrait d'Égypte des troupes israéliennes à la satisfaction des réclamations d'Israël envers l'Égypte en ce qui concernait la navigation israélienne dans le golfe d'Akaba et sur canal de Suez et l'administration de la bande de Gaza. C'était l'« accord politique » que Pearson s'était empressé de mettre de l'avant depuis le début. Les États-Unis et le Canada, ensemble avec Dag Hammarskjold, s'assurèrent que la FUNU serve indéfiniment de force d'occupation des secteurs clés de façon à satisfaire les demandes d'Israël. En d'autres mots, ils travaillèrent à récompenser les agresseurs au lieu de demander leur retrait inconditionnel du territoire occupé. Avec ces garanties, Israël retira ses troupes du golfe d'Akaba, du détroit de Tiran et de la bande de Gaza les 7 et 8 mars 1957. La FUNU resta en Égypte jusqu'à ce que l'Égypte réclame son départ et elle fut complètement retirée d'Égypte le 17 juin 1967. Les États-Unis, bien que protecteurs d'Israël, montèrent une grande mise en scène d'opposition au maintien de l'occupation israélienne, une pièce de théâtre qu'ils jouent chaque fois qu'Israël commet une agression contre un pays voisin. Ce jeu a été très bien décrit par Pearson dans ses mémoires. Rapportant au premier ministre canadien St-Laurent une discussion qu'il avait eue avec le secrétaire d'État américain John Foster Dulles, Pearson déclare : « M. Dulles a discuté avec moi à Paris la question des envois d'armes au Moyen-Orient. Il savait que nous avions à statuer sur une demande de 24 avions de chasse F86 de la part d'Israël et il désirait m'expliquer, très franchement et confidentiellement, la politique de son gouvernement concernant ces requêtes, puisque cela pourrait nous aider à prendre notre décision. « Les États-Unis avaient décidé de permettre l'envoi imminent à Israël de matériel et équipements militaires, mais pas d'avions pour le moment... Le gouvernement américain n'avait pas permis l'envoi de ces avions à cause de sa volonté de ne pas être identifiés de façon concluante comme étant du côté israélien et de ne pas participer à une course aux armements... Ces considérations ne s'appliquaient pas, du moins pas dans la même mesure, aux autres pays. M. Dulles espérait donc que leur incohérence manifestée par leur refus de fournir à Israël de l'équipement, qu'ils espéraient que d'autres pays seraient capables de lui, fournir serait comprise. « Il m'a alors confié une information très confidentielle sur la politique américaine, laquelle n'était connue que de très peu de personnes à Washington et par personne d'autre' à l'exception, je crois, du ministre des Affaires étrangères britanniques. Il me révélait cette information parce qu'il pensait qu'elle pouvait avoir une incidence sur la demande israélienne de chasseurs canadiens. Alors que les États-Unis n'enverraient pas pour le moment de F-86 à Israël, ils avaient bien l'intention d'en rendre 2 ou 3 escadrilles disponibles à des bases aériennes sous contrôle américain près d'Israël, de telle sorte qu'elles pourraient atteindre Israël en moins d'une heure ou deux si le pays faisait l'objet d'une agression. Cependant, il serait peu utile à Israël de voir atterrir 50 ou 60 F-86 à Tel Aviv s'il n'y avait pas de pilotes israéliens entraînés pour les piloter. Pour cette raison, les F-86 du Canada pourraient être particulièrement importants pour Israël à ce moment-ci ; il pourrait entraîner des pilotes qui seraient ainsi prêts les piloter à dès la réception d'appareils supplémentaires si ceux-ci leur étaient envoyés. »

Le « garçon de service »Cela montre le genre d'hypocrisie dont font preuve les grandes puissances et le rôle dans l'arène internationale assigné au Canada par l'impérialisme américain. Au parlement canadien, un porte-parole de l'opposition du Parti conservateur a qualifié Pearson de « garçon de service » des États-Unis durant la crise de Suez. Bien que cette remarque sorte de la bouche d'un défenseur du colonialisme britannique, elle décrit avec précision le rôle véritable de Pearson lors de la crise de Suez et celui qu'il a joué tout au long de sa carrière politique. (La Voix du peuple, journal national du Front du peuple, Vol. 3, No. 4, juillet-août 1984) Lisez Le

Marxiste-Léniniste |