|

|

Numéro 73 - 26 mai 2016 Supplément Démasquer le rôle de l'État dans les crimes commis contre le peuple

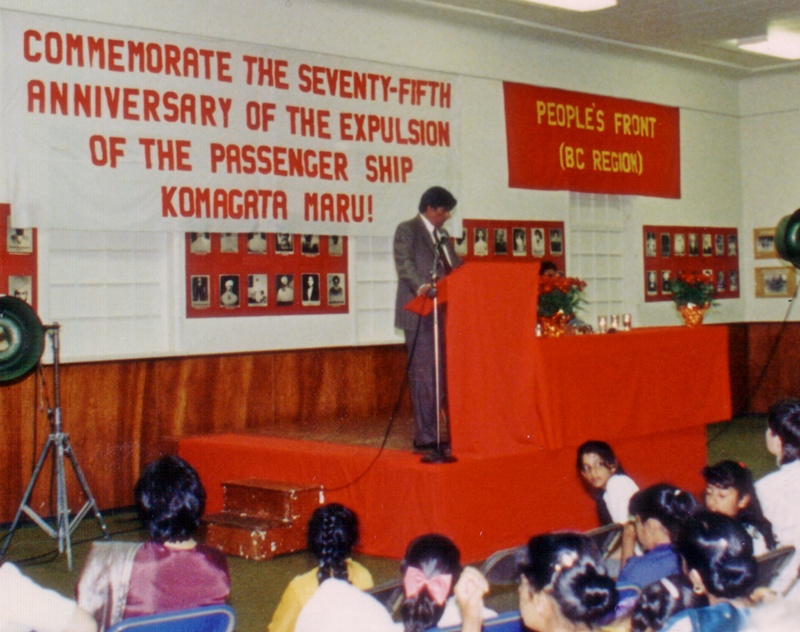

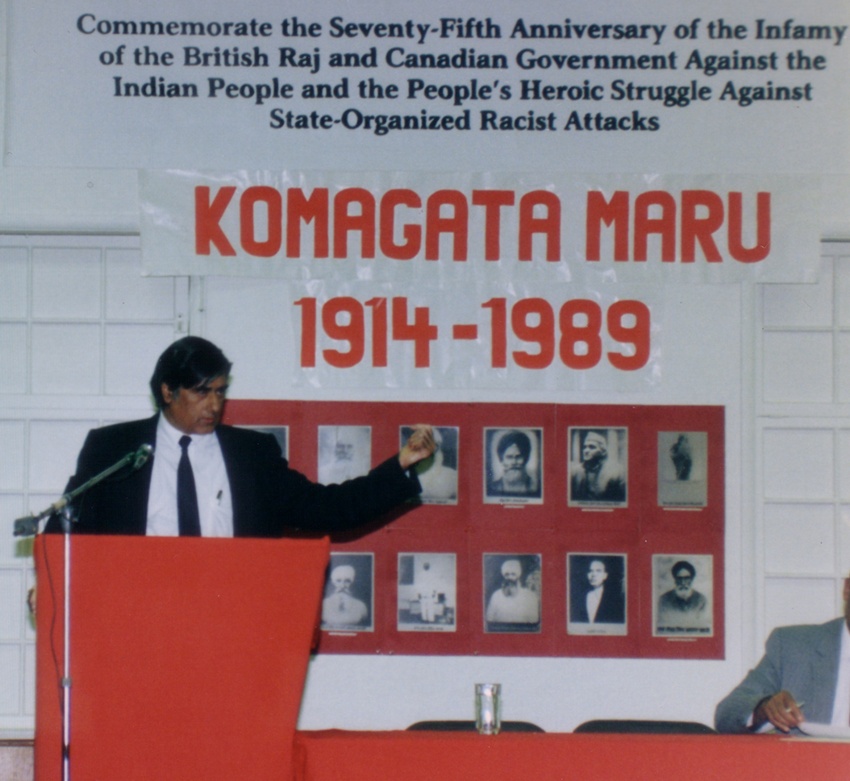

Texte du discours prononcé par le camarade Hardial Bains, Premier Secrétaire du Comité Central du Parti communiste du Canada (marxiste-léniniste) à une réunion commémorative, Vancouver, 3 septembre 1989 ***Camarades et amis Dans le calendrier du programme que nous avons entrepris pour démasquer et condamner l'État canadien et sa politique raciste, ainsi que sa politique de pousser les Indiens à s'entretuer, et pour faire valoir notre revendication que les gouvernements du Canada et de Colombie-Britannique honorent la mémoire des victimes de l'événement du Komagata Maru, nous en sommes maintenant au 5 septembre 1914, il y a soixante-quinze ans. Que s'est-il passé le 5 septembre 1914 ? Le ministère de l'Immigration du Canada (MIC) a utilisé les services d'un dénommé Bela Singh pour atteindre les visées sinistres du gouvernement canadien qui étaient de briser l'unité de la communauté indienne et démembrer le Indian Committee de Vancouver, qui était le comité formé pour appuyer les passagers du Komagata Maru. Connaissant les sinistres ambitions et les méthodes de Bela Singh, qui était originaire de Jain, un village du district de Hoshiarpur, ses compatriotes avaient mis en garde les membres du Indian Committee du danger qu'il représentait. Ces derniers ont demandé à leurs conseillers juridiques, la firme McNeil, Bird, Macdonald et Darling, de les aider à obtenir des permis de port d'armes afin de se défendre. Les avocats n'ont pas pris la chose au sérieux et leur ont conseillé de ne pas se procurer d'armes. Trois jours plus tard, le 5 septembre, Bela Singh entrait avec ses révolvers chargés dans un temple où se tenait un service religieux sikh en hommage à un compatriote décédé. Lorsque la dernière prière a été récitée et que les fidèles s'inclinaient devant le livre saint, les balles de ses révolvers traversèrent le dos et le coeur de deux hommes, dont Bhai Bhag Singh, le président de la Khalsa Diwan Society, et blessèrent six autres personnes. Le gouvernement canadien n'a jamais, à ce jour, annulé ce verdict de non-culpabilité. Le gouvernement canadien, les tribunaux et tous les cercles officiels ont refusé d'expliquer pourquoi ce traître, Bela Singh, avait osé entrer dans un temple s'il croyait que sa vie y serait en danger. Aurait-il échappé à une si grande assemblée si leur but à tous était de lui ôter la vie ? Il s'agissait de toute évidence d'un complot tramé par la police pour briser l'unité de la communauté et l'isoler de l'ensemble du peuple canadien, à cause de l'appui qu'elle donnait aux passagers du Komagata Maru. Lorsque la cour a manqué à son devoir de punir ce meurtrier et présenté son acte de lâcheté comme un acte de bravoure, le patriote Mewa Singh a tué Hopkinson en plein tribunal. Pour cela, Mewa Singh a été pendu. Les tribunaux ne tinrent aucun compte de sa déclaration au moment de la fusillade, à savoir qu'il avait lui aussi agi en légitime défense, la cour ayant manqué à son devoir. Il s'agit d'un des nombreux exemples qui montrent comment le gouvernement a tenté d'encourager les traîtres parmi la communauté indienne tout en persécutant les patriotes. Si vous lisez les textes et les directives, les décisions du Conseil privé, les Arrêtés en Conseil, les décisions du vice-roi de l'Inde, lord Harding à l'époque, les décisions du gouvernement canadien, et notamment celles du premier ministre Borden et du ministère de l'Immigration et du Travail, vous verrez que tous affirment que les « Hindous », comme ils appelaient à l'époque toutes les personnes provenant du sous-continent indien, n'étaient pas les bienvenus s'ils voulaient immigrer et s'établir au Canada. Les journaux, le Vancouver Sun, le Vancouver Province et d'autres, réservaient aux personnes de l'Inde un traitement ouvertement et carrément raciste. En fait, durant tout l'événement du Komagata Maru, le gouvernement et ses organismes, notamment le ministère de l'Immigration et la police, ont enfreint les lois qu'ils avaient eux-mêmes créées. Tout montre que le gouvernement n'avait que faire des lois lorsqu'elles allaient à l'encontre de ses intérêts. Cela était un fait connu à l'époque également. Ce n'est pas de la sagesse rétrospective. Par exemple, lorsque Baba Gurdit Singh, l'organisateur du voyage, et les passagers ont été voir une firme d'avocats de Vancouver et ont offert de payer des honoraires importants, celle-ci a refusé sur la base que l'affaire avait « débordé le domaine des procédures juridiques » et qu'elle relevait dorénavant de la politique nationale ou de la diplomatie plutôt que du droit. Les avocats ont répondu comme suit dans une lettre datée du 24 juin 1914 : « ...Nous pensons que l'affaire a maintenant pris une telle importance qu'elle déborde le domaine des procédures juridiques et qu'elle est devenue dans une grande mesure, sinon dans sa totalité, une question relevant de la politique nationale qui est d'une importance vitale non seulement pour le gouvernement de ce pays mais aussi pour d'autres intérêts impériaux conflictuels. « Face à cela, il nous semble qu'il s'agit plutôt d'une affaire de diplomatie que de droit, et nous ne croyons pas pouvoir en toute conscience entamer des poursuites judiciaires dans ces circonstances malgré la très généreuse provision que vous nous avez offerte. » Les documents, les lettres, les télégrammes, les notes et les déclarations des représentants gouvernementaux, du premier ministre jusqu'au plus bas échelon, montrent que le gouvernement canadien, le gouvernement de la Colombie-Britannique, le Conseil municipal de Vancouver, ainsi que la police, les tribunaux et le ministère de l'Immigration avaient tous contrevenu à la loi. Par exemple, à l'époque l'Inde faisait partie de l'empire britannique et donc, légalement, tous les Indiens étaient des sujets britanniques. Cette situation s'est maintenue même après 1947, c'est-à-dire même après que l'Inde ait obtenu l'indépendance formelle : tous les Indiens ont été « reconnus » comme des sujets britanniques. Il est normal que tous les sujets britanniques jouissent de droits égaux, notamment en ce qui concerne la liberté de commerce et la liberté de mouvement. Ils devraient tous avoir le même droit de venir au Canada, ou d'aller en Australie, ou en Nouvelle-Zélande, ou en Grande-Bretagne ou dans tout autre pays de l'empire britannique, si l'on s'en tient strictement aux termes de la loi. Les Britanniques attachent une grande importance à leur notion de fair play, on devrait au moins s'attendre à ce que tous les sujets britanniques jouissent de droits égaux. Mais ce n'était pas le cas dans la pratique. Les gouvernements d'Australie et de Nouvelle-Zélande, surtout ce dernier, suivaient à l'époque une politique à l'immigration particulièrement raciste et discriminatoire. Le gouvernement canadien et ses représentants discutaient ouvertement d'interdire toute immigration « hindoue » à l'instar de la Nouvelle-Zélande. Ils parlaient des mesures « audacieuses » que prenait le gouvernement néo-zélandais pour garantir « une Nouvelle-Zélande blanche ». Bref, l'État canadien suivait une politique raciste. Il est important de noter ici que même si les Indiens étaient des sujets britanniques, même si le Canada était un dominion de la Grande-Bretagne et que ses lois étaient sanctionnées par le parlement britannique, on tenta de créer l'impression que le gouvernement canadien et ses fonctionnaires pouvaient décider eux-mêmes de la loi et retirer à quiconque son statut de sujet britannique. C'est donc que l'État britannique n'intervenait que lorsqu'il considérait que ses propres intérêts étaient menacés. Et puisqu'il était dans son intérêt d'humilier les Indiens, il sanctionna les agissements du gouvernement canadien. En ce qui concerne les sujets britanniques qui étaient originaires de l'Inde, qu'ils soient des résidents de Vancouver ou gardés prisonniers dans les eaux du port de Vancouver, ils n'étaient pas seulement privés de quelque droit que ce soit par le gouvernement du Canada, mais « le gouvernement indien », autrement dit les Britanniques, n'est pas intervenu pour défendre la primauté du droit. Les passagers du Komagata Maru n'ont ni bénéficié des droits en tant que sujets britanniques, ni n'ont été protégés par les lois canadiennes. Il n'y avait pas d'égalité pour tous devant la loi au Canada. C'était le cas à l'époque, et c'est le cas aujourd'hui également en ce qui concerne les questions fondamentales qui ont trait aux droits et devoirs d'un citoyen. Le fait même que la Loi sur la citoyenneté ne soit entrée en vigueur qu'en 1948 montre que avant 1948 les Britanniques avaient la responsabilité directe de protéger leurs sujets -- ce qui est un réquisitoire supplémentaire contre les actions des gouvernements canadiens et britanniques au moment de l'événement du Komagata Maru. Le gouvernement canadien a tout simplement refusé de reconnaître les passagers du Komagata Maru comme des sujets britanniques, tout comme il a refusé de rendre justice selon les lois canadiennes à tous ceux provenant de l'Inde. Ce n'était pas du tout le cas des immigrants provenant de Chine ou du Japon à cette époque. Ceux-ci entraient dans la catégorie de ce qui est appellé l'immigration « orientale » et étaient soumis à des traités spécifiques signés entre le gouvernement du Canada et les gouvernements respectifs de la Chine et du Japon. Ni la Chine ni le Japon n'étaient des colonies britanniques. Les immigrants provenant de Chine et du Japon n'étaient pas sujets britanniques, alors que tous les Indiens l'étaient. Ni le gouvernement du Canada ni les gouvernements provinciaux et municipaux ni la police ou les tribunaux ou les commissions indépendantes, n'avaient le droit de priver des sujets britanniques de leurs droits légitimes. Une fois que le gouvernement canadien a pris une position si arbitraire, comment pouvons-nous juger quelle loi a été suivie ? Quiconque se soucie des droits des êtres humains constatera que les autorités canadiennes ont commis un acte intolérable. [...]. Une fois qu'elles n'avaient aucune justification en droit, elles se sont servies de toutes sortes d'insultes et de diffamations racistes contre les personnes d'origine indienne pour diviser le peuple, tant la communauté indienne que la communauté indienne et l'ensemble de la population canadienne. Passons pour un instant de 1914 à aujourd'hui, alors que nous commémorons ces événements. Une question se pose, le gouvernement canadien a-t-il changé sa façon d'agir ? En 1914, il n'existait aucune Charte des droits et libertés. Aujourd'hui, il y a même une Charte des droits et libertés. Cette Charte des droits et libertés ne contient aucune clause de mesure punitive contre ceux qui violent les droits qui y sont inscrits. Au contraire, c'est l'inverse qui est vrai. La Charte des droits et libertés déclare qu'il n'existe pas de droits inviolables. Tous les « droits » ont des « limites raisonnables ». Alors que les « droits » ont des « limites raisonnables », les devoirs, en particulier l'obligation d'obéir à la loi, sont considérés comme inviolables. En fait, l'État et ses organismes se donnent le droit de violer la loi en toute impunité, comme cela s'est passé lors de l'événement du Komagata Maru et est la pratique depuis ce temps, et même avant. On peut dire que le degré auquel l'État punit les auteurs de violations des droits et des devoirs prévus est la mesure de la défense de ses citoyens. S'il n'existe pas de dispositions pour punir les auteurs des violations, on ne saurait parler de droits ou devoirs. Ce ne peut être qu'une imposture. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen , adoptée en 1789 par l'Assemblée nationale française comme un acte de la révolution française, a proclamé que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » et la constitution fondée sur celle-ci prévoyait des mesures punitives contre ceux qui violent ses dispositions. C'est pourquoi le gouvernement britannique de l'époque a commis des crimes ignobles contre la révolution française, pour s'assurer qu'elle ne fasse pas de progrès et garantir la restauration. En 1989, lorsque la France a célébré le bicentenaire de la Révolution française, Thatcher a déclaré avant de se rendre aux célébrations à Paris que la Révolution française n'avait rien apporté au plan des droits démocratiques et des libertés de l'être humain. Elle a dit qu'avec la Magna Carta (la Grande Charte), les Anglais avaient déjà ces droits depuis plusieurs siècles. La Magna Carta est un document que les barons anglais ont arraché au roi Jean sans terre en 1215. Dans cette charte, le roi promettait certains droits à ses sujets, Cela n'avait rien à voir avec l'octroi de droits démocratiques au peuple. Les barons ont conçu la charte pour protéger leurs fiefs et acquérir plus de privilèges. Bien que cette charte ait été le premier document à limiter le pouvoir absolu des rois, que ce soit en Angleterre ou ailleurs, elle ne donnait de garantie qu'à deux catégories de droits : ceux que le roi promet aux barons et ceux que les barons promettent aux hommes libres sous eux. Bien que certains droits, comme l'habeas corpus (qui, soit dit en passant, a également été enfreint dans le cas des passagers du Komagata Maru), ont leur origine dans la Grande Charte, celle-ci était essentiellement le résultat de la lutte des barons, qui voulaient limiter les droits de l'État central et du roi. Personne n'a jamais salué la Magna Carta comme étant un document qui consacre les droits des êtres humains. La Magna Carta n'était pas une mesure progressiste en termes de la naissance des nations modernes. Il a fallu aux Anglais plus de 300 ans pour en surmonter les conséquences et commencer à établir un pouvoir centralisé au sein de la structure d'un État-nation. [...] Margaret Thatcher est tellement « démocratique » et « patriote » qu'elle voudrait revenir aux temps de ces anciens maraudeurs qui freinaient tout progrès. Si Margaret Thatcher se permet aujourd'hui d'affirmer impunément une telle chose, imaginez quelle foi les représentants britanniques au Canada accordaient aux droits et libertés au cours des deux premières décennies du siècle ! Le Front du Peuple a mis de l'avant la revendication que le gouvernement canadien honore les victimes de l'événement du Komagata Maru. Au lieu d'honorer la mémoire des victimes, le gouvernement canadien continue d'agir avec arrogance comme il l'a fait par le passé. Il est allé jusqu'à se servir de la commémoration du soixante-quinzième anniversaire du renvoi du Komagata Maru de Vancouver, le 23 juillet de cette année, pour bien laisser savoir à tout le monde qu'il allait poursuivre sa politique antipopulaire. Sans le moindre scrupule, il laisse savoir qu'il continuera de financer ceux qui gagnent leur vie en divisant la communauté et qu'il continuera de persécuter les patriotes. Deuxièmement, il laisse savoir qu'il ne prendra aucune mesure contre les racistes et ceux qui attisent le chauvinisme et, troisièmement, qu'il continuera de traiter la lutte des personnes d'origine indienne comme si elles ne faisaient pas partie de la lutte de l'ensemble du peuple canadien. Le gouvernement appelle « minorités visibles » ceux qu'il appelait au début du siècle « Hindous » pour perpétuer sa fraude au sujet des droits de la « majorité » et des droits de la « minorité ». Il s'est ouvertement allié aux lèche-bottes dans la communauté qui revendiquent des droits pour ces « minorités visibles ». Mais qui formulerait une revendication pareille ? En plus d'être une preuve de mépris à l'égard des sentiments du peuple, c'est une façon pour l'État de faire savoir qu'il poursuivra précisément le même genre d'activités qui ont conduit aux événements tragiques du 5 septembre 1914 : encourager les lèche-bottes à attaquer les patriotes, financer des agents dans la communauté indienne, y poster des indicateurs de police, diviser la communauté indienne ; encourager les carriéristes, former une alliance avec ceux qui sont disposés à s'accommoder du racisme et du chauvinisme de l'État canadien et persécuter ceux qui refusent. Il accuse ensuite ceux qui refusent de jouer ce jeu d'être des « extrémistes », des « terroristes », des « anarchistes », alors qu'il qualifie de « modérés », de « gens sérieux » ceux qui acceptent de prendre part à cette infamie antipopulaire et déclare que ce sont des gens sincèrement intéressés à établir l'« harmonie » dans la communauté. Selon l'État canadien, le seul problème qui se pose dans la communauté indienne est d'y établir la « paix » et l'« harmonie ». Ce n'est qu'un prétexte pour perturber la paix et l'harmonie. En 1914, on accolait aux forces antiracistes et patriotiques les mêmes étiquettes qu'aujourd'hui. On employait pratiquement les mêmes termes. Les personnes patriotiques étaient dénoncées et bon nombre d'entre elles ont été expulsées du pays en raison de leur patriotisme. Plusieurs ont été pendus à leur retour en Inde. On les accusait de sédition et d'opposition au roi. Et comme en 1914, aujourd'hui encore la lutte de la communauté indienne est présentée comme étant séparée de la lutte du peuple canadien. Or, c'était une lutte de l'ensemble du peuple canadien à l'époque et ce l'est encore aujourd'hui. Lorsque nous revendiquons pour les personnes d'origine indienne le droit de vivre en paix dans ce pays - et c'était aussi la revendication en 1914 - sans ingérence de l'État, sans empiétement sur leurs droits et sans faire l'objet des menées d'agents et de traîtres financés par l'État, nous réclamons pour les Indiens ce que nous réclamons pour tout le monde. Nous ne demandons pas que les gens d'origine indienne aient des droits spécifiques. Lorsque cet État raciste nous dit qu'au Canada la population est divisée entre « blancs » et « minorités visibles » et qu'il existe des droits de la « majorité » et des droits des « minorités », cela ne convainc personne. En effet, comment est-ce possible que certains aient plus de droits que d'autres ? En réalité, l'État se sert du racisme pour diviser le peuple. Il incite au chauvinisme, ce qui constitue une attaque contre l'ensemble du peuple. C'est pourquoi l'on dit qu'une nation qui en opprime une autre ne saurait être libre. On peut dire la même chose d'un peuple. Ce n'est pas vrai que les « non-blancs » font l'objet de la discrimination des « blancs ». C'est là une invention des racistes. Il n'est pas difficile de réfuter le mythe de la supériorité des « blancs ». Les habitants francophones du Québec qui ont fait l'objet d'une discrimination raciale brutale n'étaient-ils pas « blancs » ? Ils ont été opprimés par les colonialistes britanniques de la même façon que les Indiens. Les personnes d'origine irlandaise étaient aussi des « blancs ». Ils ont été opprimés par leurs colonisateurs dans le passé et le sont encore aujourd'hui. Dans l'histoire plus récente, les Doukhobors en Colombie-Britannique ont également été persécutés, et ils étaient « blancs ». On voit donc que ce mythe voulant que les « blancs » ont plus de droits que les « non-blancs » est un instrument utilisé par les capitalistes pour créer des divisions parmi le peuple. En réalité, l'État encourage les racistes à s'organiser et à parler ouvertement contre les personnes d'origine différente. Ces racistes ont droit à une publicité énorme et à la protection policière. Si les « blancs » avaient tous les droits, alors comment expliquer qu'historiquement, et surtout dans les années 1930, ce sont plus que quiconque des « blancs » qui ont été expulsés du Canada. Le gouvernement disait qu'ils étaient des bolcheviks qui cherchaient à renverser l'État. Des milliers d'entre eux ont été expulsés en Europe. Autrement dit, lorsqu'il s'agit des droits du peuple, ils ne sont pas du tout protégés. [...] Le Canada n'accorde pas à ses citoyens de droits fondamentaux et inaliénables. Il existe même l'expression qu'au Canada vous n'avez aucun droit, vous n'avez que des « privilèges ». Si vous acceptez de jouer le jeu, dit-on ouvertement, alors vous aurez ce qu'on appelle des « privilèges », sinon on vous les retirera. Dans la Charte des droits et libertés, il est souligné qu'au Canada tous les droits sont soumis à des « limites raisonnables » et, bien entendu, les apologistes du système trouvent cela « justifiable ». Au lieu d'exiger une application universelle de la loi, ils disent que ces limites sont une façon de garantir que personne n'abuse de la « démocratie ». L'argument est si faux qu'un seul exemple suffit à le réfuter. Par exemple, ce que nous considérons comme justifiable est très différent de ce que Brian Mulroney considère comme justifiable. Si nous étions au gouvernement et qu'on nous demande de redresser les torts historiques faits aux victimes de l'événement Komagata Maru, nous présenterions sans hésiter des excuses au nom de l'État, et ce non seulement à tous les Canadiens, mais à tous les Indiens et à toutes les familles qui ont souffert. Voilà ce qui serait, pour nous, des « limites raisonnables » qui se justifient. Nous déclarerions également que notre gouvernement ne pratiquera plus et ne permettra plus la pratique d'aucune forme de racisme ou de discrimination raciale. Les juges de la Cour suprême sont de tels laquais de l'État canadien que pas un seul d'entre eux n'a encore rendu de jugement contre la notion arbitraire des « limites raisonnables ». Ils l'ont tous au contraire approuvée et dans ce contexte, même la citoyenneté d'une personne, le droit de vivre dans le pays dont vous êtes citoyens, n'est pas un droit inaliénable. Dès que vous posez des limites, qu'elles soient raisonnables ou non, vous ouvrez une véritable boîte de Pandore. Tout devient alors sujet à interprétation. Les puissants de l'économie aboutissent avec tous les droits, comme c'est le cas au Canada. Même les lois de l'immigration sont formulées de cette façon. Celui qui est riche, quel que soit son pays, peut devenir résident permanent du Canada du simple fait qu'il est riche, et, pour les mêmes raisons, celui qui est pauvre ne le peut pas. Ce qui est raisonnable pour le riche n'est pas du tout raisonnable pour le pauvre. L'inviolabilité d'un droit est fondamentale. Pour qu'un droit soit digne de ce nom, il doit avoir force de loi, sinon il est sans contenu, sans signification. Sans l'inviolabilité, un droit ne veut rien dire et ne vaut rien. Il ne peut alors qu'engendrer et perpétuer des conflits. À notre avis, l'État canadien est un État de l'arbitraire et du non-droit qui soutient l'exploitation, la régression et la réaction mondiale. Pour lui, aucun droit n'est inaliénable. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a une marge. Ainsi, il n'est pas rare d'entendre le ministre des Affaires extérieures parler contre l'apartheid en Afrique du Sud pendant que les hommes d'affaires canadiens font de bonnes affaires avec l'Afrique du Sud raciste. C'est une vraie farce. Que vaut la parole d'un représentant de l'État canadien ? De même, le gouvernement canadien peut déclarer qu'il est contre le racisme pendant que dans les rues se tiennent des rassemblements racistes appuyés d'un grand renfort de publicité dans la presse bourgeoise, la radio, la télévision, et protégés par la police. Prétendre qu'il est contre le racisme, ou que le gouvernement canadien a adouci ses positions et pris ses distances par rapport à ce que le gouvernement de l'époque a fait aux personnes d'origine indienne et à d'autres personnes, non seulement au début du siècle mais durant toute la période qui s'est écoulée depuis, c'est se moquer de la condition réelle qui est faite au peuple. Bien au contraire, camarades et amis, ces gens se moquent de nous. Lorsque le gouvernement se sert de la commémoration des victimes de l'événement du Komagata Maru le 23 juillet pour créer une opinion publique en faveur de ses lèche-bottes dans la communauté indienne, il insulte les forces antiracistes et démocratiques de ce pays. Certains de ces lèche-bottes reçoivent même de l'argent pour travailler contre les forces antiracistes et démocratiques. Leur geste du 23 juillet et les événements qui l'ont précédé constituent à toutes fins pratiques une déclaration qu'ils continueront d'agir comme avant. Loin de nous laisser confus quant à leurs activités, ou de nous donner des illusions, cela nous montre que nous devons poursuivre notre lutte contre eux. D'aucune manière, nous ne pouvons imposer des limites à la revendication de nos droits fondamentaux inaliénables. L'État canadien parle beaucoup de démocratie mais il n'a rien de démocratique, en paroles comme en pratique. Outre l'inviolabilité des droits, une véritable démocratie doit n'avoir qu'une seule signification, qu'un seul contenu. Elle doit être le pouvoir de la majorité dans l'intérêt de la majorité. Nous parlons ici de la majorité numérique de la population. Nous ne divisons pas le peuple sur une base raciale comme le laissent entendre le gouvernement et tous les racistes lorsqu'ils parlent de « majorité blanche » et de « minorités visibles ». Seul un raciste enragé divise la société sur la base de la couleur de la peau. Dès qu'on affirme que la majorité est définie comme étant blanche, on s'attaque au coeur même de ce que signifie démocratie. La majorité ne peut être définie que par la signification que lui confère l'histoire à une période donnée. Par exemple, le peuple américain a combattu le colonialisme britannique au XVIIIe siècle. C'est le contenu de la lutte à l'époque qui a défini ce qui constitue la majorité. La majorité était constituée de tous les Américains qui aspiraient à l'indépendance et à la liberté. Ce sont eux qui ont exercé leur volonté, c'est dans leur intérêt que l'État a été établi. Définir en d'autres termes la majorité à cette époque, ou définir la majorité aujourd'hui par les termes de cette époque, serait absurde. Aujourd'hui, c'est la classe ouvrière qui constitue la majorité aux États-Unis. Il y a d'autres personnes qui font partie de ce qu'on appelle en général les travailleurs et qui font partie de la majorité. Un État réellement démocratique doit être élu par les travailleurs dans l'intérêt des travailleurs. Cet État n'empiétera pas sur les droits des autres sections du peuple qui, à généralement parler, sont les producteurs dans la société. Mais il sera l'ennemi de tout ce qui les asservit. Il établira une véritable démocratie. Faut-il croire qu'au Canada aujourd'hui ce sont les millionnaires et les milliardaires qui constituent la majorité ? Le fait de tenir ce qu'ils appellent des élections serait un exercice de la « volonté » de la majorité. Quelle farce ! Et la farce est encore plus poussée si vous considérez que c'est à peine la majorité de la population qui est inscrite sur les listes électorales, sans parler du taux de participation aux élections ! Il n'est pas rare qu'aux États-Unis moins de 50 pour cent de la population s'inscrive sur les listes d'électeurs. Puis, il y a ceux qui prétendent obtenir la majorité des votes. Ils ne reçoivent jamais plus de 15 ou 20 pour cent des votes de la population adulte. Alors qui dit qu'ils sont élus par la majorité ? Que font-ils une fois élus ? Travaillent-ils pour la majorité ? Laissez-moi rire ! [...] Camarades et amis, Si l'État canadien est défini comme un État qui agit avec le plus grand arbitraire et de façon antipopulaire, alors les promesses de son gouvernement seront toujours suspectes. On ne peut pas vraiment se fier à la parole d'un Brian Mulroney ou d'un Jerry Weiner. [...] Le gouvernement honorera-t-il la mémoire des victimes de l'événement du Komagata Maru ? Jurera-t-il de ne plus jamais pratiquer le racisme ? Mettra-t-il réellement un terme à tout acte de racisme ? Il ne veut pas répondre à ces questions. C'est pourquoi notre lutte doit continuer... Lorsqu'ils se réuniront le 24 décembre cette année pour leur congrès, le Comité de Défense indien et le Front du Peuple doivent se donner comme tâche fondamentale, pour les mois et les années qui viennent, d'intensifier la lutte contre le racisme, notamment contre les positions prises par l'État canadien sur ces questions. En d'autres termes, le 11 janvier, lorsque nous conclurons notre programme d'activités à la mémoire des victimes de l'événement du Komagata Maru, nous devons dire à la population que le gouvernement a refusé de déclarer son opposition au racisme, ou à tout acte de racisme. Le gouvernement a refusé d'honorer la mémoire des victimes de l'événement du Komagata Maru, et il continue tout comme avant de diviser les Indiens de l'ensemble des Canadiens et de semer la discorde dans la communauté indienne. Nous devons dire clairement au peuple que l'État est raciste puisqu'il refuse de prendre position. Il doit sûrement se solidariser avec les racistes, puisqu'il a refusé de déclarer des sanctions contre ceux qui commettent des actes de racisme et de discrimination raciale, qui font de la propagande raciste, etc... Le gouvernement est aussi fier de son geste aujourd'hui qu'il l'était en 1914 et durant les soixante-quinze années qui se sont écoulées depuis. Il n'a jamais regretté de s'être livré à de telles activités et ce qu'il a fait le 23 juillet en est la meilleure preuve. Ainsi, s'il regrettait ces événements de 1914, il aurait invité toutes les parties intéressées à prendre part aux commémorations. Il leur aurait demandé à toutes de venir commémorer cet événement le 23 juillet afin de réellement rendre hommage aux victimes et il aurait promis de ne plus jamais recommencer. [...] Or, il a préféré faire une distinction entre ceux qui luttent pour les droits du peuple, qui ont toujours fait ressortir l'essence de la lutte, et les éléments douteux. Il a convoqué ces derniers et les a réunis à des fins perfides. Bien entendu, il y avait peut-être parmi eux certaines personnes sérieuses, bien intentionnées, des gens confus, mais ça n'a pas d'importance. L'important est de bien voir ce que l'État a accompli le 23 juillet. Il a fait le 23 juillet la même chose qu' en 1914. Il a tenté de semer de nouveaux germes de discorde parmi le peuple et de déchaîner les passions. D'une part, il y avait les forces patriotiques qui affirmaient leur position sur cette question le 23 juillet 1989. D'autre part il y avait l'État qui organisait encore une fois contre les éléments patriotiques. [...] Soixante-quinze ans après l'événement du Komagata Maru, et maintenant que tous ont été témoins des célébrations honteuses du 23 juillet 1989, nous posons publiquement la question : l'État veut-il que le sang coule à nouveau dans la communauté indienne ? Qui paie-t-il pour se livrer à de telles activités ? Qui sont ses agents ? Qui sont ceux qui ont chargé leurs revolvers comme le traître Bela Singh, l'espion et l'agent du MIC ? Qui sont aujourd'hui les instruments de l'État ? Où ouvriront-ils le feu ? Sur qui ? Combien seront-ils payés pour leur geste sinistre ? Ce sont les questions qui se posent. Les travailleurs devraient les poser au gouvernement, ils devraient téléphoner aux ministres et aux députés et leur demander : dites-nous quel nouveau complot vous avez ourdi, dites-nous quelle main obscure organise dans les coulisses ces activités sinistres contre le peuple canadien, comme en cette journée noire du 5 septembre 1914 quand le traître Bela Singh a tué Bhai Bhag d'une balle dans le coeur alors qu'il priait pour un compatriote décédé. S'ils ont la conscience tranquille, ils déclareront qu'ils n'ont aucun plan du genre. Tout le monde pourra alors dire : oui, l'État a raison. Mais ne sombrons pas dans l'indifférence et l'apathie. Le gouvernement canadien et son État prétendent représenter tous les Canadiens. Le 23 juillet, ils ne représentaient personne. Ils ne représentaient que ceux qui les ont suivis, avec leur intérêts étroits, ce qui les a empêchés de présenter des excuses pour les gestes racistes et illégaux commis en 1914 et depuis. [...] La lutte que nous menons est la lutte de tous les Canadiens, non pas d'une partie du peuple. En même temps, les personnes d'origine indienne ont le droit de s'unir et de demander que soient redressées les injustices dont elles ont été victimes. Cela n'entre absolument pas en contradiction avec l'esprit d'unité du peuple. Bien au contraire, cela contribue à l'unité du peuple. Camarades et amis, Nous pouvons résumer les leçons du 23 juillet et de toute la période des soixante-quinze dernières années en disant que le gouvernement veut promouvoir les lâches, les laquais, ces gens qui n'ont absolument aucun principe. L'État déteste ceux qui lui résistent et luttent pour leurs droits. Il les calomnie et les traite de « terroristes », de personnes « violentes » et d'« extrémistes ». Du haut de cette tribune, nous réaffirmons comme nous le faisons depuis vingt ans que nous ne nous soumettrons jamais à ceux qui veulent nous faire renoncer à nos droits. Notre position est juste. Nous ne supplions personne. Nous proclamons nos droits et nous luttons pour les faire respecter. (Applaudissements) C'est ainsi que nous reconnaissons non seulement la légitimité d'un droit, mais aussi comment mener la lutte pour défendre ce droit. C'est sur cette base que nous luttons. On nous a accusés de vouloir obliger l'État à se plier à nos exigences. Nous demandons : quel mal y a-t-il à vouloir que l'État se soumette à la volonté du peuple ? Nous ne lui demandons pas de se soumettre à notre volonté pour en opprimer d'autres, comme il nous opprime, nous lui demandons de reconnaître les crimes qu'il a commis dans le passé et de cesser de nous attaquer comme il le fait aujourd'hui. Est-ce trop demander ? C'est le minimum que puisse demander toute personne qui se respecte. Nous ne demandons pas de compensation monétaire, même si le gouvernement en 1913 et en 1914 devait de l'argent à des membres de la communauté indienne à cause des injustices perpétrées contre eux lors de l'événement du Komogata Maru.[...] Nos gens ont toujours travaillé fort. Même dans les années 1906 et 1908, alors que toutes sortes de calomnies couraient contre notre communauté qu'elle était un fardeau pour l'État, une enquête a démontré que pas un seul de ses membres ne vivait de l'assistance sociale. Les familles indiennes se sont toujours occupées de leurs sans-travail et se sont toujours fort bien débrouillées. Les torts commis contre les personnes d'origine indienne et l'ensemble des Canadiens ne peuvent être réduits à une question d'argent. Les Rajiv Gandhi, les Jawalharlal Nehru, les Indira Gandhi et leurs semblables ont peut-être, eux, l'habitude de mendier, mais pas le peuple. Les Pendjabis et les autres peuples indiens ne se sont jamais agenouillés devant personne. Cette lutte pour défendre la dignité et des droits du peuple se poursuit encore aujourd'hui. Pas une année ne s'est écoulée sans qu'une lutte éclate. Parfois la lutte est à un bas niveau, parfois à un niveau plus élevé, mais elle se poursuit continuellement. Elle se poursuivra jusqu'à ce que des droits égaux soient reconnus à tous. Il ne se passe pas un seul jour sans que nous brûlions du désir d'être libres, d'être indépendants, d'être heureux comme nous l'entendons. Ceux qui, aujourd'hui, préfèrent l'argent au mépris de cette aspiration à la liberté ont sans aucun doute renié notre histoire, nos traditions, mais ce n'est pas le cas de notre communauté progressiste de Vancouver, ce n'est pas le cas des masses populaires patriotiques et progressistes de l'Inde, du Pendjab. Ce ne sera jamais le cas. Durant toute cette période d'hystérie raciste et de racisme larvé, les forces antiracistes et démocratiques se sont dressées ici, la tête haute et le poing levé, et c'est ainsi que nous nous sommes défendus. Et que personne ne se fasse d'illusions : nous n'allons jamais relâcher notre vigilance et abandonner la lutte. Notre lutte ne blesse personne d'autre et n'est pas préjudiciable aux intérêts des autres Canadiens. Elle n'est dirigée contre personne. Nous ne la menons pas pour asservir les autres. Bien au contraire, elle est une invitation à se tenir debout. Si nous n'agissions pas ainsi, alors, camarades et amis, nous ne serions pas ce que nous disons être. Il est difficile, très difficile, de se renier soi-même, car la lutte fait partie de la vie. Elle est le sang vital qui coule dans les veines du peuple. [...] Les personnes d'origine indienne qui résident à l'étranger peuvent acquérir plusieurs nouvelles citoyennetés, mais elles n'en continuent pas moins de faire partie d'une même nation. Il est très regrettable que l'État qui représente la nation indienne aujourd'hui soit hostile à son propre peuple, tant aux Indiens qui vivent en Inde qu'à ceux qui vivent à l'étranger. Cet État conspire contre eux. Il se comporte comme le gouvernement colonial indien du temps du Komagata Maru. Lui aussi est assis à la même table que nos ennemis et conspire contre nous. Il se livre aux mêmes activités que nos ennemis. Savez-vous que de 1947 à 1989, en quarante-deux ans, de nombreux gouvernements étrangers impérialistes et révisionnistes nous ont traités de tous les noms racistes et que le gouvernement indien n'a jamais élevé la moindre protestation ? Il n'a jamais condamné ces agissements. Les attaques racistes ont coûté la vie à plusieurs personnes, surtout en Grande-Bretagne. Le gouvernement indien se tait. Quand il ouvre la bouche, c'est pour nous dénigrer. Il déclare que nous méritons d'être traités ainsi, que c'est de notre faute. Il faut dire ici que lorsque nous luttons pour notre dignité, lorsque nous luttons pour nos droits, c'est une source d'inspiration pour le peuple en Inde également. Notre lutte donne du courage à nos frères et nos soeurs là-bas. Nos ennemis nous reprochent de « vivre dans l'opulence » à l'étranger. Qu'est-ce que cela veut dire ? Que nous perdons notre dignité, que nous perdons notre respect de soi ? Bien au contraire, « vivre dans l'opulence » veut dire que nous devons lutter avec encore plus de ténacité pour notre dignité, pour nos droits. Il n'existe pas de contradiction entre lutter pour son bien-être économique et lutter pour ses droits politiques. Ceux qui insinuent que parce que nous « vivons dans l'opulence », nous devrions nous soumettre à nos ennemis se trompent lourdement. Ce n'est pas de la sagesse, c'est une stupidité que toutes les forces progressistes et démocratiques rejettent. Ceux qui l'affirment prêchent la servilité devant l'État. Se trouver dans une situation économique relativement « meilleure » signifie que nous sommes dans une situation relativement « meilleure » pour lutter pour nos droits. Insinuent-ils que parce que nous sommes dans une situation meilleure, nous devrions tout abandonner ? C'est le genre de « sagesse » que nous servent les traîtres endurcis, ceux qui n'ont aucun respect d'eux-mêmes, aucune dignité. Camarades et amis, Nous devons développer notre lutte. Nous n'avions aucune illusion que le gouvernement entendrait raison, se montrerait raisonnable et accepterait nos revendications. Bien au contraire, il s'est livré à un autre crime contre nous, un crime pour lequel il devra rendre des comptes. Nous ne devons jamais oublier que celui qui se livre à des infamies, qui collabore avec l'État contre la dignité et les droits de la communauté, est un traître. Alors que nous luttons contre les attaques de l'État, nous dénonçons ces forces et les combattons également. Les traîtres viennent toujours en bandes. Il y avait des traîtres dans les années 1970, et il y avait des traîtres auparavant. Il y a encore des traîtres aujourd'hui. [...] Certains portent de gros turbans et se disent « religieux » ; certains portent des foulards rouges au cou et se disent « socialistes » ou « communistes ». Peu importe leur accoutrement, ceux qui collaborent avec l'État contre les intérêts du peuple restent des traîtres. On doit les maudire. Il ne faut jamais quémander quoi que ce soit de l'État raciste. Nous originaires de l'Inde résidant à l'étranger n'avons de comptes à rendre qu'à nos peuples, les peuples indien et canadien, et à l'histoire. Nous avons des comptes à rendre aux peuples du monde. La lutte pour la dignité et pour nos droits est notre seule source d'inspiration et la seule source d'inspiration de la jeune génération qui est appelée à poursuivre la lutte. Nous vaincrons ! (Applaudissements et ovation prolongés) (Publié pour la première fois dans LML, Vol. 24, No. 19-21, les 6-7-8 septembre 1994)

Lisez Le

Marxiste-Léniniste |

Le coupable fut pris sur le

fait et remis aux mains de

la police. M. Hopkinson, un agent du MIC, et dont Bela Singh

était l'agent, le fit libérer sous caution. A son

procés Bela Singh avoua sa culpabilité mais

déclara avoir agi en légitime défense. La cour

l'acquitta et déclara qu'en effet un acte si

téméraire en la présence d'une si grande

assemblée ne pouvait être qu'un acte de légitime

défense. Le juge ne tint aucun compte de l'argument principal du

procureur, à savoir que Bela Singh était allé

armé de révolvers chargés à un temple

où se tenait un service religieux de personnes non armées

en hommage à un compatriote décédé.

Le coupable fut pris sur le

fait et remis aux mains de

la police. M. Hopkinson, un agent du MIC, et dont Bela Singh

était l'agent, le fit libérer sous caution. A son

procés Bela Singh avoua sa culpabilité mais

déclara avoir agi en légitime défense. La cour

l'acquitta et déclara qu'en effet un acte si

téméraire en la présence d'une si grande

assemblée ne pouvait être qu'un acte de légitime

défense. Le juge ne tint aucun compte de l'argument principal du

procureur, à savoir que Bela Singh était allé

armé de révolvers chargés à un temple

où se tenait un service religieux de personnes non armées

en hommage à un compatriote décédé.