Numéro 22

4 avril 2024

Reportage photo: 18 au 31 mars

Des actions partout dans le monde

continuent de renforcer le soutien aux Palestiniens

contre la

famine et les assauts génocidaires des sionistes

CANADA

Région de la capitale nationale

Près de 1 000 personnes de la Région de la capitale nationale se sont rassemblées à Ottawa le 24 mars pour la 24e fin de semaine consécutive pour exiger que cesse le génocide à Gaza, pour un cessez-le-feu immédiat et pour un embargo sur les armes vendues à Israël. Au Monument pour les droits de la personne avant la marche, un jeune orateur a dénoncé les plus récentes attaques barbares contre l'hôpital al-Chiffa, le plus important complexe médicale à Gaza, ainsi que les lâches représailles des forces israéliennes contre la résistance en intensifiant le bombardement des hôpitaux et des complexes résidentiels à Khan Younès et à Rafah.

« Nous n'avons même pas le temps d'assimiler ou de faire notre deuil d'un crime horrible commis par l'Occupation qu'un autre est commis », a-t-il dit. Il a exigé que des quantités massives d'aide soient livrées à Rafah, et a dénoncé le siège en cours. Il a dit que le Canada et ses alliés sont entièrement responsables du génocide et du risque de famine.

Il a parlé du débat du 18 mars à la Chambre des communes sur une motion non contraignante sur la Palestine. La motion adoptée a été rendue inefficace par des amendements proposés par des ministres du Cabinet libéral et appuyés par le NPD, qui ont retiré l'appel à un embargo d'armes et toute reconnaissance de l'État palestinien. L'orateur a souligné que néanmoins, le mouvement doit continuer d'exiger « non seulement que l'État canadien arrête de vendre des armes à l'État sioniste, mais qu'il exige d'arrêter de se procurer des produits de l'État sioniste, parce que c'est comme ça qu'ils financent le génocide de notre peuple ».

Le jeune orateur a souligné que la motion et le vote ont été rendus possibles par la pression constante du peuple au cours de cinq mois de mobilisation, un témoignage du pouvoir du peuple lorsqu'il prend la parole et s'unit dans l'action pour ses justes revendications.

La manifestation a défilé dans le marché By où elle s'est arrêtée à l'ambassade des États-Unis où des organisateurs ont dénoncé l'appui militaire et politique criminel aux sionistes par les impérialistes américains. Les États-Unis sont coupables de génocide et le peuple exige qu'ils rendent des comptes. Ayant appris sur les lieux que la communauté palestinienne avait à nouveau perdu des membres de la famille dans les récentes attaques génocidaires, les participants ont exprimé leurs condoléances en gardant un moment de silence. Ensuite, un membre du Mouvement de la jeunesse palestinienne a souligné que la meilleure façon de rendre hommage aux personnes tuées par Israël était de continuer de parler haut et fort et de s'unir dans l'action en tout temps pour une Palestine libre !

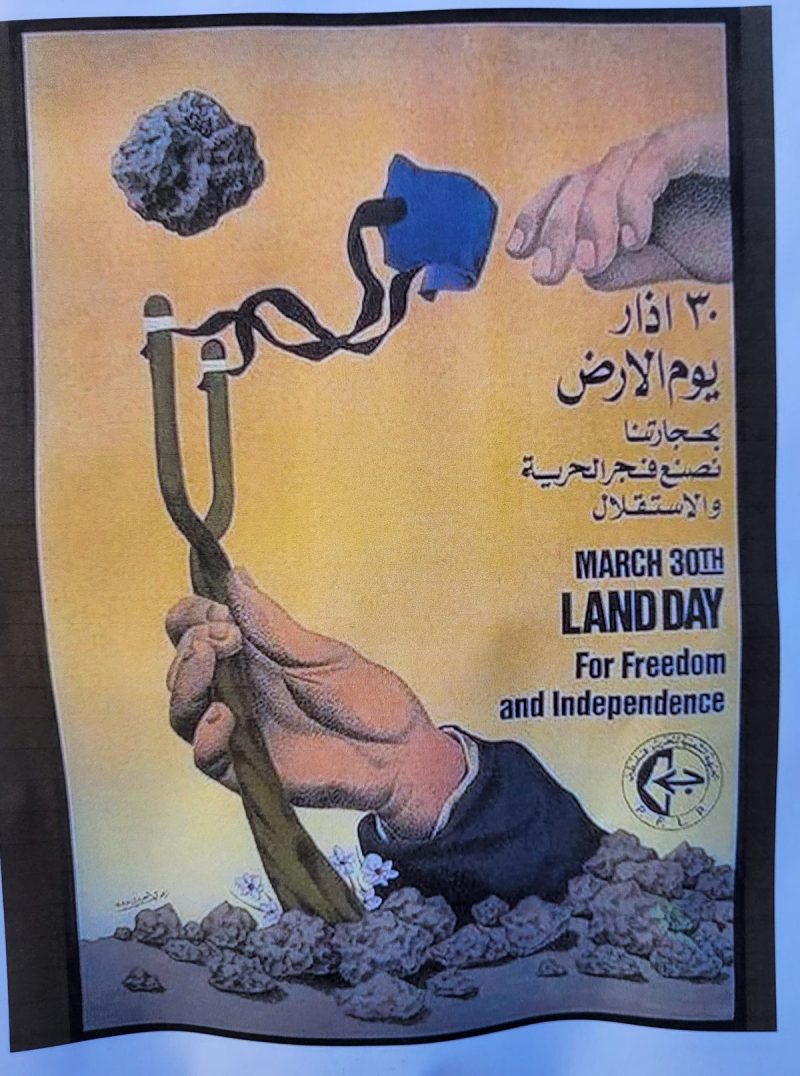

Plus de 1 000 personnes ont marché pour la Palestine le samedi 30 mars à Ottawa. À l'occasion de la Journée de la terre palestinienne, une porte-parole du Mouvement de la jeunesse palestinienne a parlé de la signification de cette journée pour le peuple palestinien :

« En cette Journée de la terre palestinienne, nous commémorons le 30 mars 1976, alors que l'entité sioniste a saisi des milliers d'acres de terres palestiniennes, en particulier dans la région d'Al-Jalil, ce qui faisait partie d'un projet beaucoup plus vaste d'exproprier plusieurs villages palestiniens. L'entité sioniste israélien voulait commettre un nettoyage ethnique dans les villages pour céder la place exclusivement aux colonies de peuplement juifs.

« En réponse à ces menaces en 1976, les Palestiniens se sont organisés en un front cohésif — les Palestiniens des collines héroïques d'Al-Jalil, des rues assiégées de Gaza et les membres de la diaspora en exil se sont unis contre un ordre du jour dont le but était non seulement de saisir leur territoire, mais d'effacer leur existence même. Cette Journée de la terre coïncide aussi avec la Grande marche du retour, une mobilisation de plusieurs milliers de Palestiniens à Gaza, qui ont marché avec courage vers la clôture coloniale qui a transformé Gaza en prison à aire ouverte. Leur revendication était simple, mais d'une grande profondeur : le droit de retourner dans leurs demeures et dans leurs terres desquelles ils avaient été violemment expulsés. Des familles entières, des aînés et des jeunes, ont marché en guise de protestation, portant sur eux les clés des maisons dont ils avaient été expulsés. En dépit de la nature pacifique de cette marche, la réponse des forces d'occupations israéliennes en a été une de violence brutale, alors que plus que 230 Palestiniens ont été tués et 36 000 ont été blessés.

« Aujourd'hui, alors que nous vivons un acte historique de décolonisation, comme nous l'avons vu lorsque les Palestiniens de Gaza ont traversé la clôture coloniale et se sont tenus debout pour dénoncer leur emprisonnement, nous voyons à nouveau la violence dépravée du projet colonial sioniste. La Journée de la terre a une plus grande signification cette année et témoigne d'une encore plus grande détermination pour la cause palestinienne alors que plus d'un million de Palestiniens à Gaza risque un plus grand déplacement vers Rafah, et beaucoup d'autres la famine aux mains du régime israélien.

« En dépit de la situation, les Palestiniens à Gaza refusent résolument d'abandonner leur terre, embrassant l'héritage de leurs ancêtres. Le Journée de la terre est plus qu'une commémoration. C'est la réaffirmation de notre droit inaliénable à nos terres, notre héritage et notre identité. C'est un rappel que notre lutte est enracinée dans la terre de la Palestine elle-même, dans chaque olivier arraché, dans chaque maison démolie et dans chaque vie perdue dans la lutte pour la libération. Pour nous tous rassemblés aujourd'hui, rappelons que la terre, c'est la vie même. Notre connexion à la terre n'est pas que spirituelle. Elle est l'essence de notre identité et de notre existence. Réaffirmons aujourd'hui que le droit de retour de tous les réfugiés palestiniens n'est pas négociable. La colonisation de peuplement, avec son infrastructure de violence génocidaire, ne peut éteindre et n'éteindra jamais notre connexion avec notre patrie. Aujourd'hui, en scandant les slogans pour notre terre et notre libération, nous réitérons notre engagement à mener la lutte pour la pleine libération de la Palestine, du fleuve à la mer ! »

30 mars

Nouvelle-Écosse

Halifax

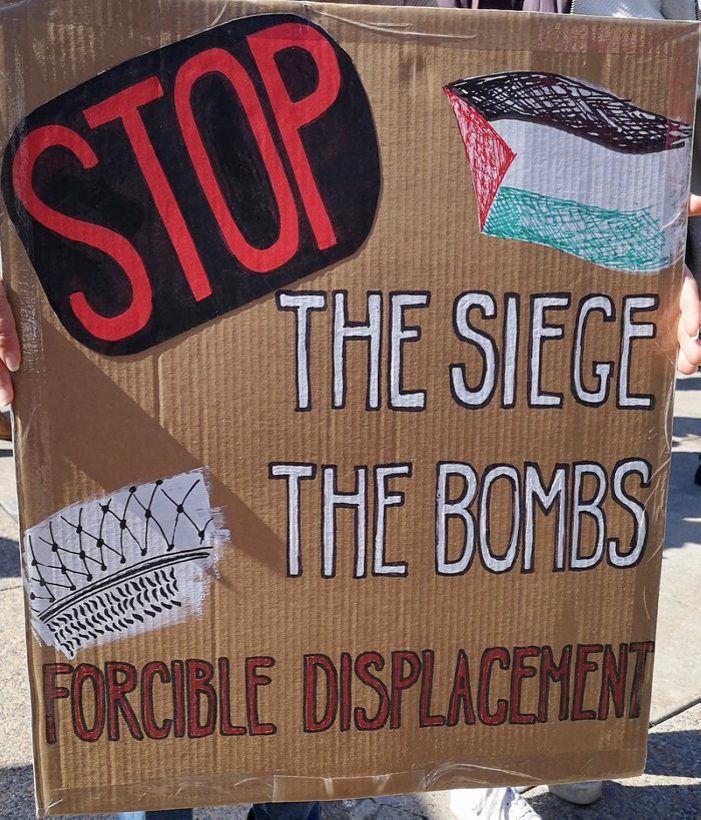

23 mars

Le 30 mars, les Haligoniens se sont rassemblés sur le terrain de la garnison pour manifester leur soutien au peuple palestinien qui continue de souffrir de l'occupation et du génocide américains et israéliens, malgré la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU du 25 mars exigeant un cessez-le-feu et la libre circulation de l'aide dans la Palestine occupée. Le Canada étant inclus dans cette résolution, les orateurs ont demandé à tous de se joindre à la lutte contre les activités criminelles d'Israël, qui se poursuivent en toute impunité.

Au cours de la marche qui s'est déroulée du terrain de la garnison au parc de la Paix et de l'Amitié, Asif Rashid a pris la parole au nom des avocats de la Palestine, expliquant que le Conseil de sécurité des Nations unies est une institution imparfaite et que sa résolution est faible et imparfaite, mais qu'il s'agit néanmoins d'une résolution exigeant un cessez-le-feu au moins pour le reste du mois sacré du Ramadan, qui est presque terminé.

Asif Rashid a exhorté les pays à faire davantage pour mettre fin au génocide et a évoqué d'autres mesures telles que l'arrêt du commerce d'armes avec Israël, que Francesca Albanese, rapporteuse spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, a mentionné dans son dernier rapport intitulé « Anatomie d'un génocide ».

30

mars

30

mars

Piquetage, 30

mars

Piquetage, 30

mars

Nouveau-Brunswick

Saint-Jean

23 mars

Québec

Rimouski

23

mars

23

mars

31 mars

31 mars

Montréal

Le 23 mars à Montréal, près de 3 000 personnes ont bravé la neige et le froid pour démontrer leur soutien déterminé à la population de Gaza et de toute la Palestine, à l'appel de la Coalition du Québec URGENCE Palestine. L'appel à la mobilisation a exigé un cessez-le-feu immédiat et la libre circulation de l'aide humanitaire dans tout Gaza ; la fin des exportations militaires canadiennes, tant directes qu'indirectes, vers Israël ; et la levée du blocus israélien de Gaza. L'appel a été appuyé par plus de 228 organismes et 150 personnalités publiques du Québec. Des manifestations ont aussi eu lieu à Sherbrooke, Québec et Rimouski le même jour.

Au cours du rassemblement, des intervenants de diverses organisations, dont des syndicats, des militants autochtones, des défenseurs des droits humains, des médecins, des artistes, la jeunesse palestinienne et des représentants politiques, entre autres, ont présenté leur expérience et élaboré divers aspects de l'appel. Nombreux se sont vigoureusement opposés à l'ouverture actuelle d'un bureau du gouvernement du Québec en Israël, soulignant que celui-ci dessert principalement les entreprises de haute technologie, qui font partie intégrante du génocide sioniste commis contre le peuple palestinien.

Partout à Montréal, des organisations de quartier se sont formées pour soutenir la Palestine au niveau local. Deux jeunes femmes représentant ces organisations ont expliqué avec éloquence pourquoi et comment elles défendent la lutte du peuple palestinien. L'une d'elles a évoqué les horreurs inimaginables des six derniers mois d'agression sioniste à Gaza, qui l'ont poussée à agir. La deuxième oratrice a expliqué que nombre de leurs quartiers sont représentés par des députés ou des ministres, qui non seulement ne font rien, mais ignorent leurs tentatives de communication. Elle a souligné qu'ils ne se laissaient pas décourager et qu'ils menaient des activités depuis six mois, notamment du porte-à-porte, des ateliers, des rassemblements, des pétitions, des campagnes d'écriture de lettres et des campagnes téléphoniques auprès des députés et des ministres, et qu'ils organisaient des manifestations dans leurs quartiers. Elle a invité les participants à trouver la bannière de leur groupe de quartier lors de l'action, et à se joindre à eux ou à des amis et voisins pour former un tel comité s'il n'existe pas déjà dans leur quartier.

Les orateurs les uns après les autres ont souligné que la lutte du peuple palestinien est la lutte de toute l'humanité - la lutte contre l'injustice et l'oppression, l'occupation étrangère et l'impérialisme.

Après les discours, la foule a défilé à travers la ville, du square Dorchester jusqu'au Complexe Guy-Favreau, siège de nombreux bureaux du gouvernement canadien. Chemin faisant, ils ont vigoureusement dénoncé le siège de Gaza, l'occupation de la Palestine, l'ouverture du bureau du gouvernement du Québec en Israël, la complicité des gouvernements québécois et canadien et de leurs représentants dans le génocide en cours. Ils ont scandé leur solidarité avec le peuple palestinien et leur soutien à la résistance palestinienne contre l'occupation colonialiste de leur patrie. Comme à chaque manifestation qui a eu lieu depuis début octobre, celle-ci a été accueillie avec un soutien enthousiaste de la part des passants.

À la fin de la marche, d'autres intervenants ont pris la parole pour souligner l'ampleur de l'opposition organisée partout au Québec et dans le monde au génocide sioniste contre le peuple palestinien, et l'urgence pour les gouvernements québécois et canadien de représenter le peuple et de mettre fin à leur complicité dans ces crimes de guerre. Les manifestants ont réaffirmé leur détermination à soutenir la lutte du peuple palestinien jusqu'à ce qu'il puisse retourner dans ses foyers dans une Palestine libre.

23

mars

23

mars

24 mars

24 mars

Ontario

Toronto

30 mars

Barrie

23 mars

Sudbury

23 mars

23 mars

30 mars

30 mars

Windsor

Le 20 mars, le groupe de solidarité avec les Palestiniens (PSG) de l'Université de Windsor a organisé un débrayage étudiant et distribué des tracts au centre étudiant CAW. L'objectif était d'informer leurs pairs sur la situation au 164e jour de la guerre génocidaire d'Israël contre Gaza, et d'encourager ceux qui sont étudiants à temps plein à assister à l'assemblée générale annuelle du 26 mars de l'Alliance des étudiants de l'Université de Windsor (UWSA) et à voter en faveur d'une motion l'appelant à participer à la campagne de Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS). Les étudiants ont finalement voté massivement en faveur de la motion lors de l'assemblée générale annuelle. Cette motion demande à l'UWSA de s'assurer qu'elle ne soutient pas les entreprises qui soutiennent ou profitent de l'apartheid israélien ou qui opèrent sur les terres palestiniennes occupées, et qu'elle n'en tire pas profit. Elle engage également l'UWSA à exhorter l'université à se désinvestir académiquement et financièrement d'Israël et à reconnaître le racisme anti-palestinien comme une catégorie de discrimination.

Lors du rassemblement hebdomadaire organisé par Windsor4Palestine le 31 mars, ce développement et un autre développement positif dans le travail de mobilisation en faveur de la juste cause du peuple palestinien et contre le racisme institutionnel anti-palestinien dans le secteur de l'éducation ont été accueillis avec enthousiasme par les personnes présentes. Tout d'abord, une représentante du PSG a annoncé, sous les acclamations et les applaudissements, la victoire obtenue dans l'adoption de la motion BDS. Elle a expliqué que cette motion exigeait que l'association étudiante cesse toute relation avec les banques qui contribuent largement à l'industrie de l'armement, montrant ainsi que les étudiants ne veulent pas que leurs frais de scolarité et leurs frais obligatoires soient utilisés pour soutenir le meurtre d'enfants palestiniens et d'autres personnes. L'adoption de la motion était un premier pas, a-t-elle déclaré. Le PSG et d'autres groupes d'étudiants ont l'intention de continuer à faire pression pour que des mesures BDS plus fortes soient adoptées à l'université et ailleurs.

Un deuxième intervenant a fait part d'une lettre ouverte envoyée au premier ministre et au ministère de l'Éducation de l'Ontario, à tous les conseils scolaires et aux syndicats de l'éducation par des éducateurs de toute la province. Parmi les demandes formulées dans cette lettre, on trouve des appels à l'élaboration de stratégies, de lois, de politiques et de programmes pour lutter contre le racisme anti-palestinien dans tous les conseils scolaires de l'Ontario, ainsi que des outils de reddition de comptes et de mesure pour leur mise en uvre ; des ressources éducatives et une formation à tous les niveaux concernant les droits humains des Palestiniens, ainsi que l'identification et la dénonciation du racisme anti-palestinien ; une affirmation publique que les élèves et le personnel de l'Ontario ne seront pas punis pour avoir soutenu les droits humains des Palestiniens, critiqué l'État d'Israël et/ou s'être montrés solidaires des Palestiniens et de leur droit à la liberté et à la paix sur leurs terres ancestrales ; mettre fin à la collaboration avec les groupes qui perpétuent le racisme anti-palestinien, qui harcellent les étudiants et le personnel, qui ciblent les voix juives progressistes ou qui font pression pour limiter les libertés civiles ; développer la collaboration avec les organisations qui enseignent une identité juive qui n'est pas intrinsèquement liée à Israël et qui reconnaissent la diversité au sein des populations juives ; reconnaître le préjudice causé aux familles palestiniennes par l'effacement des souffrances palestiniennes dans les communications aux parents et aux soignants, et le silence continu du gouvernement de l'Ontario pendant ce que les Nations unies appellent le massacre « inégalé et sans précédent » de civils, conduisant Gaza à devenir « un cimetière pour les enfants ».

L'orateur a encouragé les éducateurs actifs et retraités à signer la lettre et les autres à faire passer le message aux personnes travaillant dans l'éducation en faisant circuler la lettre sur les médias sociaux. La lettre peut être signée soit en son nom propre, soit de manière anonyme, étant donné que des organisations sionistes ciblent les éducateurs qui s'expriment, pour tenter de les censurer ou de les démettre de leurs fonctions. Les organisations sionistes utilisent également l'enseignement de l'Holocauste dans les écoles, a déclaré l'orateur, pour tenter d'éduquer à tort les jeunes et les éducateurs afin de faire taire les critiques à l'égard d'Israël. Tout cela a incité les enseignants et les travailleurs de l'éducation à réclamer des changements dans le système éducatif de l'Ontario, de la maternelle à la 12e année, afin de s'assurer que la critique d'Israël n'est pas présentée comme de l'antisémitisme. La lettre complète, initiée par Labour 4 Palestine : Education Workers, peut être consultée ici.

24 mars

31 mars

Alberta

Edmonton

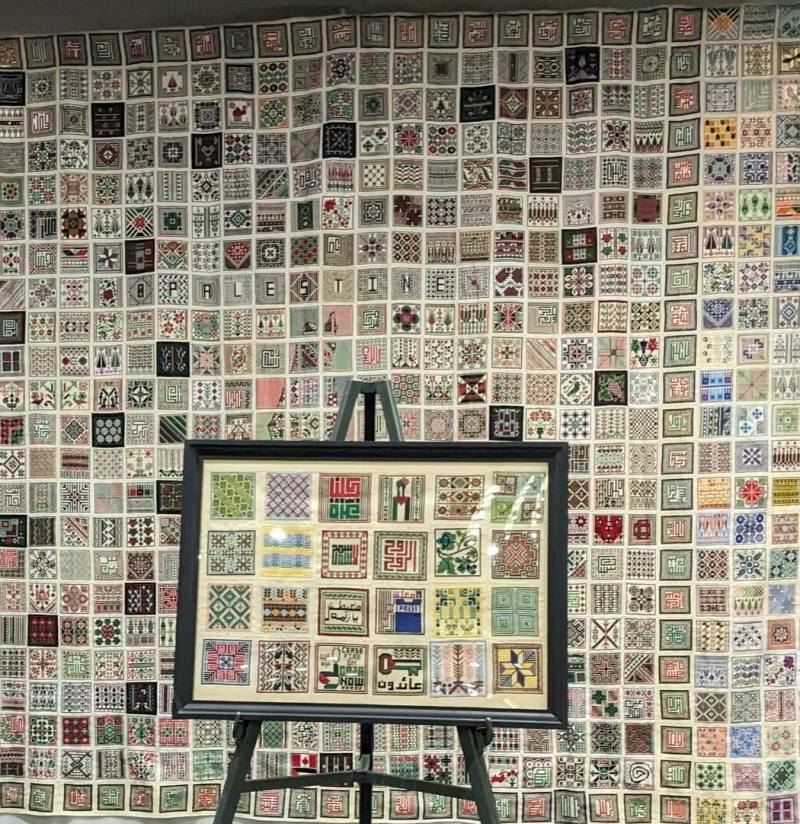

Le 23 mars, à l'occasion de

l'Iftar

annuel des femmes de l'Association culturelle Canada

Palestine

(ACCP) d'Edmonton, l'organisation a annoncé qu'elle

entamait la

cinquième étape du projet Broderies de la diaspora : «

Broder

pour la Palestine ». L'équipe de tatreez – broderie

palestinienne – de l'ACCP d'Edmonton a créé des motifs

particuliers qui racontent l'histoire des personnes

martyrisées

à Gaza. Chaque pièce raconte une histoire.

23 mars, dîner de l'Iftar

24 mars

30 mars

Calgary

24 mars

30 mars

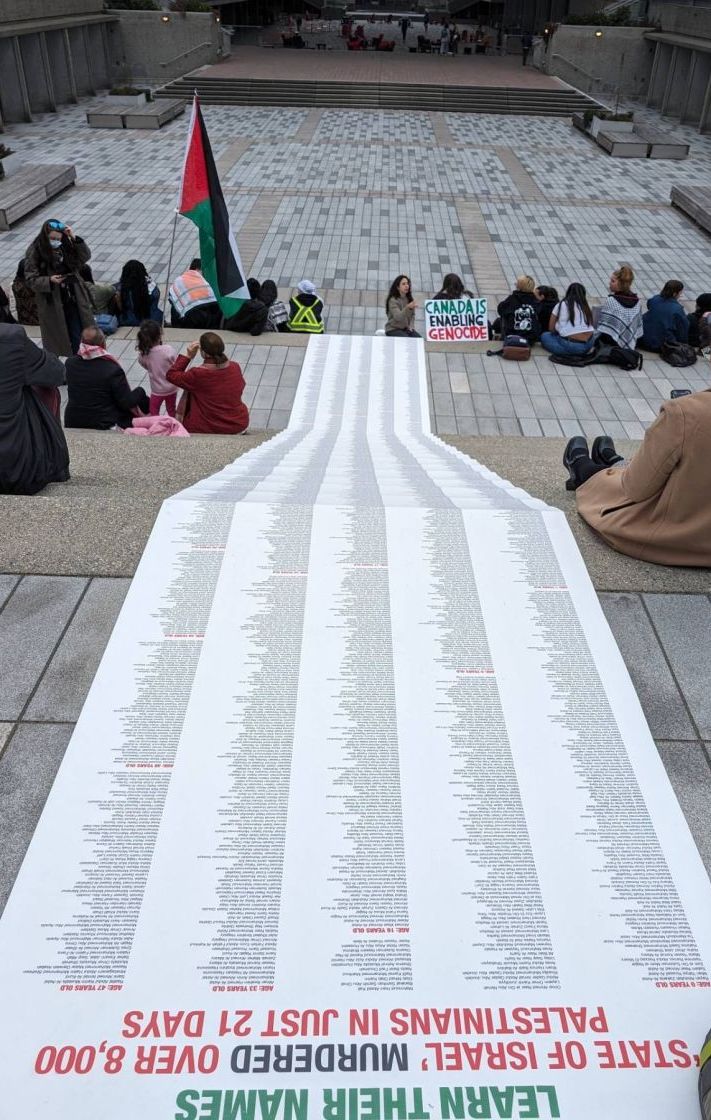

Colombie-Britannique

Le 21 mars, des centaines

d'étudiants

de sept universités de la Colombie-Britannique ont

interrompu le

train-train quotidien pour exiger une action immédiate à

la

défense de la Palestine et pour arrêter le génocide

commis par

Israël. Les étudiants de l'UCB d'Okanagan, des

universités

Capilano, Simon Fraser et Vancouver, de l'université

d'art et de

design Emily Carr, les universités de Victoria et de

l'île de

Vancouver, en collaboration avec le Mouvement de la

jeunesse

palestinienne, ont participé à cette campagne provinciale

historique pour amplifier les appels aux universités de

la

Colombie-Britannique à immédiatement boycotter Israël et

à

cesser d'y investir. Dans une publication sur Instagram,

ils

affirment :

« Nous rejetons la normalisation du génocide financé à

même nos

frais de scolarité, y compris les investissements dans

Lockheed

Martin, de RBC et de Scotiabank. Nous refusons que nos

universités soient complices dans ce génocide et cet

apartheid

en cours.

« Nous refusons d'ignorer la destruction de toutes les 37

universités à Gaza par les Forces de l'occupation

israéliennes,

ainsi que le massacre d'innombrables professeurs,

universitaires

et étudiants. Ces attaques visent stratégiquement à

éradiquer

les riches réalisations et contributions de la pensée et

de la

connaissance palestiniennes, ce qui est une forme de

génocide

culturel.

« En dépit d'une répression policière accrue de la

solidarité

palestinienne, nous demeurons résolus. Aucune

intimidation

institutionnelle ne nous empêchera de nous mobiliser et

d'intensifier nos actions jusqu'à ce que nos

revendications

soient respectées!

« Mettez fin à la complicité des universités! Nos frais

de

scolarité ne doivent pas servir au génocide!

Désinvestissez

maintenant! »

Les revendications des étudiants sont :

« 1. Désinvestir complètement des compagnies qui sont

complices

du génocide israélien, de l'apartheid et de l'occupation

de la

Palestine.

« 2. Couper tous les liens avec les universités

israéliennes, y

compris mettre fin aux partenariats universitaires et

retirer

tout programme international d'échanges étudiants avec

Israël.

« 3. Publier une déclaration publique condamnant la

violation

flagrante par Israël des droits humains internationaux.

Cela

comprend appeler à un cessez-le-feu immédiat et à mettre

fin au

siège de Gaza, ainsi qu'au retrait de toute colonie de

peuplement sioniste illégale, de l'occupation militaire

par les

forces d'occupation israéliennes et de l'apartheid.

« 4. Appuyer publiquement les universitaires et les

institutions

culturelles palestiniens de façon directe, sans exiger

des

homologues israéliens.

« 5. Dénoncer le génocide flagrant par Israël du système

de

culture et de connaissance palestinien. »

Vancouver

Les étudiants de l'Université Emily Carr participent à

des

actions à l'échelle de la province, le 21 mars

Les étudiants de l'Université Simon Fraser participent à

des

actions provinciales, le 21 mars

23 mars

32 000 drapeaux

palestiniens au Devonian Harbour Park, pour la Journée de

la

terre

32 000 drapeaux

palestiniens au Devonian Harbour Park, pour la Journée de

la

terre

palestinienne, le 30 mars

Coquitlam

24 mars

Victoria

Les

étudiants

de l'Université de Victoria participent à des actions

provinciales, le 21 mars

Les

étudiants

de l'Université de Victoria participent à des actions

provinciales, le 21 mars

ÉTATS-UNIS

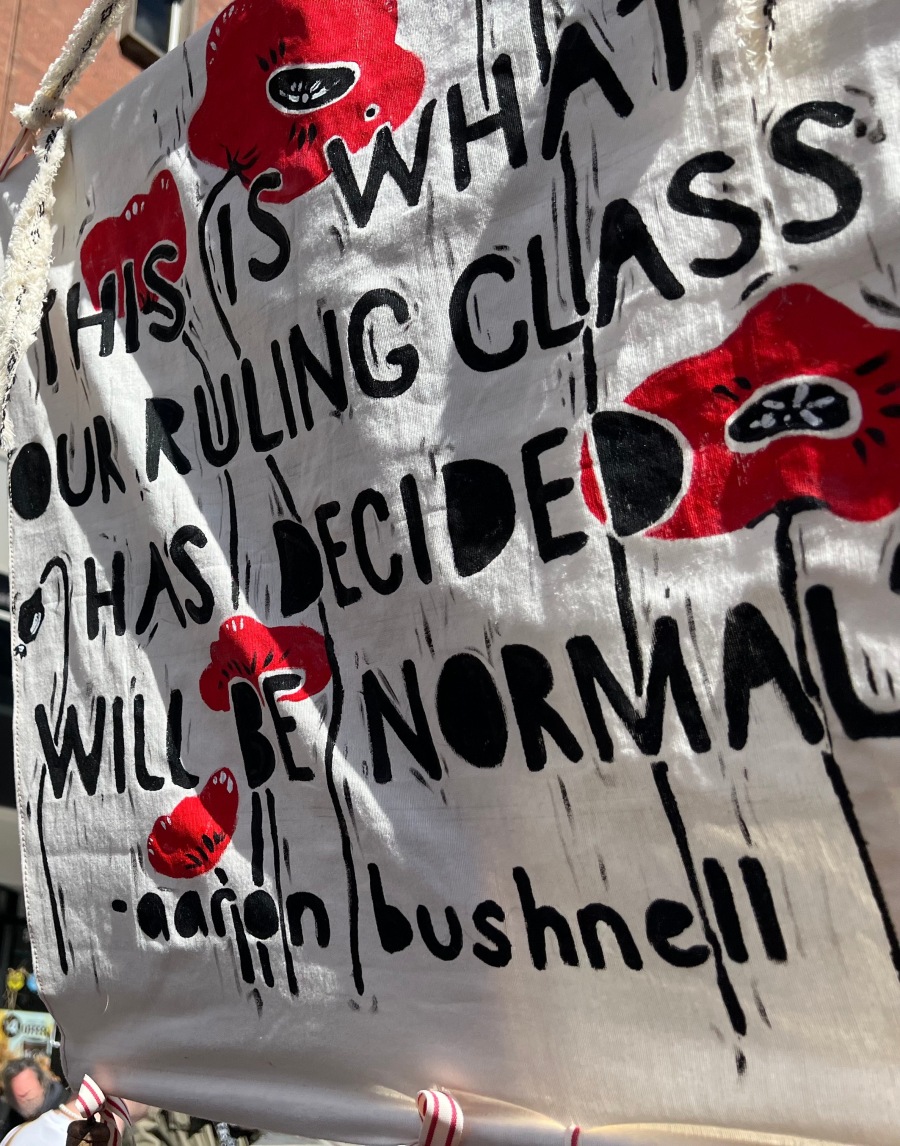

Boston, Massachusetts

30 mars

Washington, DC

30 mars

New York, New York

22 mars

30 mars

30 mars

Rochester, New York

23 mars

Chicago, Illinois

21 mars

21 mars

Minneapolis, Minnesota

30 mars

Dallas, Texas

21 mars

Houston, Texas

30 mars

30 mars

San Francisco, Californie

Le 29 mars, plus de 800 personnes ont manifesté dans un port de San Francisco, où l'USNS Harvey Milk était à quai avant de se rendre à Gaza avec des armes et du matériel militaire. Plusieurs personnes se sont également enchaînées à la passerelle pour empêcher le navire de partir. Les manifestants ont scandé leur soutien à la Palestine et dénoncé le génocide américano-israélien.

Les manifestants avaient auparavant défilé dans les rues de San Francisco, exprimant leur forte opposition au soutien et au financement des sionistes par Joe Biden. Brandissant des pancartes et des banderoles de soutien aux Palestiniens, les manifestants ont scandé Palestine libre ! La Palestine vivra à jamais ! Un cessez-le-feu tout de suite ! Les organisateurs ont condamné le soutien que les États-Unis continuent de donner à Israël, y compris la fourniture de bombes de 900 kilogrammes conçues pour détruire tous les habitants d'un pâté de maisons. À la suite de cette action, l'ancienne présidente pro-sioniste de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui devait tenir un événement sur le navire, a été contrainte de l'annuler.

Blocage d'un

navire à

destination d'Israël, 30 mars

Blocage d'un

navire à

destination d'Israël, 30 mars

Los Angeles, Californie

20 mars

20 mars

Ventura, Californie

30 mars

30 mars

EUROPE

Angleterre

Londres

30 mars

Le 20 mars, des centaines de syndicalistes, mobilisés par Workers for a Free Palestine, ont bloqué les principales usines d'armement d'Angleterre et d'Écosse qui fabriquent des armes fournies à Israël. Les organisateurs ont déclaré : « Nous ne resterons pas les bras croisés alors que des armes fabriquées en Grande-Bretagne sont utilisées pour commettre un génocide ! ». Ils ont ajouté :

« GE Aviation Systems à Cheltenham et Leonardo UK à Edimbourg ont été fermés. Ces deux sites produisent des composants pour l'avion de combat furtif F-35 actuellement utilisé par les forces israéliennes dans leur bombardement de Gaza.

« Un million et demi de personnes sont actuellement bloquées à Rafah, confrontées à une faim massive et à des conditions de vie insupportables. Face à cette menace catastrophique à la vie, Israël se prépare à une offensive terrestre.

« Nous avons le devoir de faire

tout

ce qui est en notre pouvoir pour perturber la machine de

guerre

israélienne. Nous demandons un embargo sur les armes et

la fin

de la complicité du gouvernement britannique dans les

crimes de

guerre d'Israël. »

Cheltenham

20 mars

Manchester

21 mars

23 mars

Oldham

21 mars

Shipley

20 mars

Leeds

24 mars

Édimbourg, Écosse

Les travailleurs

bloquent

l'usine du fabricant d'armes italien Leonardo, 20

mars

Les travailleurs

bloquent

l'usine du fabricant d'armes italien Leonardo, 20

mars

Stockholm, Suède

23 mars

Copenhague, Danemark

23 mars

Lausanne, Suisse

24 mars

Allemagne

Berlin

24

mars

24

mars

Dortmund

30 mars

Rome, Italie

24 mars

ASIE

Ramallah, Palestine

31 mars

31 mars

Sanaa, Yémen

29 mars

29 mars

Amman, Jordanie

24 mars

26 mars

26 mars

27 mars

27 mars

30 mars

30 mars

Bagdad, Irak

30 mars

Islamabad, Pakistan

25 mars

Taipei, Chine

24 mars

Tokyo, Japon

30 mars

AMÉRIQUE LATINE

La Havane, Cuba

30 mars

30 mars

San Juan, Porto Rico

19 mars

22 mars

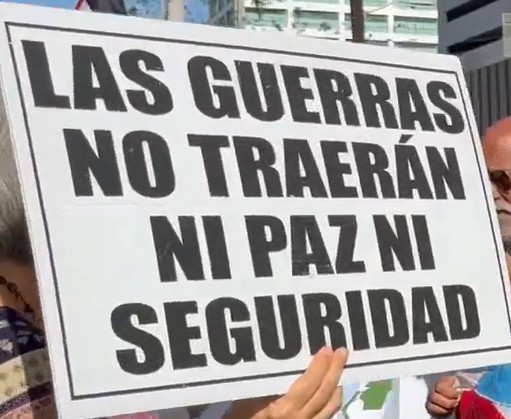

Mexique

Mexico

30 mars

Tijuana

23 mars

Léon

24 mars

24 mars

San Salvador, Salvador

24 mars

29 mars

29 mars

Caracas, Venezuela

30 mars

Équateur

Quito

23 mars

23 mars

Cochasqui

24 mars

Chili

Santiago

23 mars

Valparaiso

23 mars

Punta Arenas

23 mars

Temuco

22 mars

Buenos Aires, Argentine

24 mars

OCÉANIE

Melbourne, Australie

28 mars

31 mars

31 mars

Christchurch,

Nouvelle-Zélande

23 mars

www.pccml.ca • redaction@pccml.ca