L'urgence n'est pas «dans l'oeil du spectateur»

La Cour fédérale déclare inconstitutionnelle l'invocation de la Loi sur les mesures d'urgence contre le «Convoi de la liberté»

La police d'Ottawa disperse la manifestation du Convoi pour la

liberté en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence,

19 février 2022.

Le 23 janvier, la Cour fédérale du Canada a jugé que l'invocation de la Loi sur les mesures d'urgence par le gouvernement Trudeau le 14 février 2022, en réponse au « Convoi de la liberté », violait la Charte des droits et libertés et était donc inconstitutionnelle. Cette décision fait référence à la série de manifestations et de blocages qui ont eu lieu à différents endroits au Canada pour protester contre les obligations et les restrictions liées au vaccin COVID-19, qui ont commencé au début de l'année 2022, pendant la pandémie de la COVID.

Cette décision fait suite à un examen judiciaire de l'invocation par le gouvernement de la Loi sur les mesures d'urgence, effectué par le juge Richard Mosley de la Cour fédérale. Le juge Mosley a accepté les demandes de révision de la Proclamation déclarant une urgence d'ordre public, émise le 14 février 2022, du Règlement sur les mesures d'urgence et du décret PC 2022-108, ainsi que du Décret sur les mesures économiques d'urgence, pris le 15 février 2022, faites par quatre parties. L'Association canadienne des libertés civiles (ACLC) et la Fondation constitutionnelle du Canada (FCC) se sont vu accorder la qualité d'intervenant agissant dans l'intérêt public. Deux demandes de révision faites par des particuliers ont également été approuvées, ainsi que celles d'un policier à la retraite et d'un vétéran des Forces armées, qui ont tous deux participé au convoi et dont les comptes bancaires et les cartes de crédit ont été gelés.

Dans sa décision, le juge Mosley exprime sa sympathie pour le gouvernement fédéral, déclarant qu'il aurait pu prendre la même décision à l'époque. « À mon avis, les événements qui se sont produits à Ottawa et ailleurs, en janvier et en février 2022, dépassaient la manifestation légitime et dénotaient une rupture inacceptable de l'ordre public. », a-t-il déclaré. Néanmoins, il a conclu que la décision n'atteignait pas le seuil requis par la loi pour invoquer la Loi sur les mesures d'urgence[1].

« « J'arrive donc à la conclusion que la décision d'émettre la

Proclamation ne possède pas les

caractéristiques d'une décision raisonnable – soit la

justification, la transparence et

l'intelligibilité – et ne se justifiait pas au regard des

contraintes factuelles et juridiques

pertinentes qui devaient être prises en considération. À mon

avis, il ne peut y avoir qu'une

interprétation raisonnable des articles 3 et 17 de la Loi

sur les mesures d'urgence et de

l'alinéa 2c) de la Loi sur le SCRS. Les demandeurs ont

établi que les contraintes juridiques

applicables à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du GEC de

déclarer une urgence d'ordre

public n'ont pas été respectées. »[2]. »

En bref, le juge Mosley n'a pas accepté l'affirmation du gouvernement Trudeau selon laquelle ce qu'il a conclu comme étant un effondrement de l'ordre public répondait au critère d'une « urgence nationale ». En d'autres termes, il n'a pas accepté que la situation dépassait la capacité ou l'autorité d'une province pour y faire face et qu'elle n'aurait pas pu être réglée en appliquant les lois existantes. Il a également rejeté l'argument du gouvernement selon lequel il y avait « usage de la violence grave ou de menaces de violence ».

Le juge Mosley a toutefois conclu que le droit à la liberté d'association garanti par la Charte n'avait pas été violé, car il protège « la liberté de former et de maintenir une association, et non l'activité elle-même ». Il n'a pas non plus trouvé de violation du droit de réunion pacifique garanti par la Charte, étant d'accord avec le gouvernement fédéral pour dire que « les assemblées impliquant le recours à la force physique qui prennent la forme d'occupations de longue durée ou sans issue de l'espace public et qui entravent la capacité des résidents locaux de vaquer à leurs occupations quotidiennes dans le but d'obtenir par la contrainte l'adhésion aux objectifs des manifestants ne bénéficient pas de la protection constitutionnelle ».

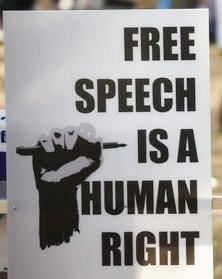

Toutefois, il a conclu que les règlements interdisant la participation à des assemblées publiques violaient le droit à la liberté d'expression garanti par la Charte, parce qu'ils touchaient des personnes qui n'étaient pas engagées dans des actions illégales et qui voulaient « simplement se joindre à la manifestation en brandissant des affiches sur la colline parlementaire ». Il a également estimé que le gouvernement fédéral n'avait pas suivi une « norme objective » lorsqu'il a ordonné aux institutions financières de geler les comptes bancaires et les cartes de crédit, et que la GRC avait essentiellement inventé les choses au fur et à mesure, violant ainsi l'interdiction des perquisitions et saisies abusives inscrite dans la Charte.

La vice-première ministre Chrystia Freeland a réagi rapidement aux conclusions de la Cour fédérale, déclarant que le gouvernement ferait appel de la décision. L'appel a été déposé le 23 février. Radio-Canada rapporte que dans son appel, le gouvernement fédéral soutient que la Cour fédérale a appliqué le « critère du caractère raisonnable » de la Charte « d'une manière incorrecte » et qu'elle a adopté une « articulation trop étroite » de la Charte.

La décision du juge Mosley de la Cour fédérale est certainement une réprimande de l'utilisation par le gouvernement Trudeau de ses pouvoirs de police qui sont, par définition, au-dessus de l'état de droit. Il est donc entendu que les raisons invoquées par un gouvernement pour justifier une situation d'urgence doivent avoir une base matérielle et être convaincantes pour qu'un gouvernement puisse invoquer des pouvoirs de police – ce qui équivaut à déclarer un état d'exception et entraîne la suspension des libertés civiles et d'autres mesures draconiennes, et qui sont donc au-dessus de la loi.

La décision publiée comprend l'avis adressé au Cabinet l'incitant à invoquer la Loi sur les mesures d'urgence. Même dans sa forme très lourdement expurgée mise à la disposition du public, il est clair que de puissants intérêts privés et des pressions de l'administration Biden ont orienté la prise de décision. Cela inclut la définition de la « sécurité nationale » comme incluant les corridors de transport et d'énergie et les chaînes d'approvisionnement pour alimenter l'économie et la machine de guerre des États-Unis.

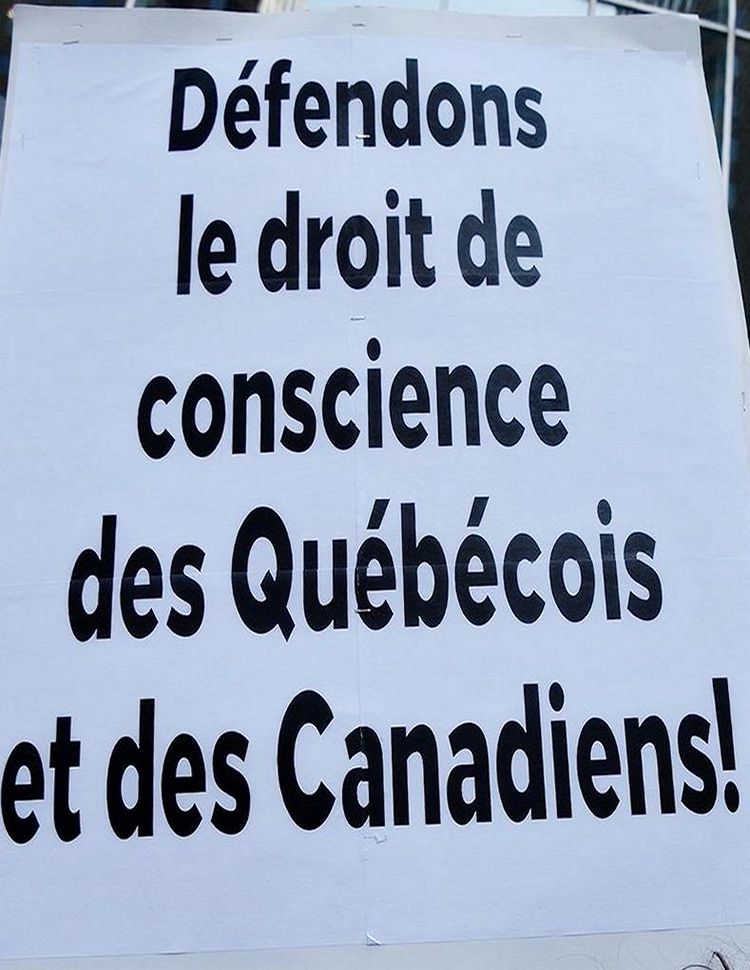

Il n'y a jamais eu de tentative

de respecter la liberté d'expression et d'avoir une discussion

nationale rationnelle sur les mesures prises par le gouvernement

fédéral pendant la pandémie de COVID ou sur les raisons pour

lesquelles la violence a été la méthode choisie pour traiter les

graves différends qui ont surgi au sujet des mandats et des

restrictions de COVID.

Il n'y a jamais eu de tentative

de respecter la liberté d'expression et d'avoir une discussion

nationale rationnelle sur les mesures prises par le gouvernement

fédéral pendant la pandémie de COVID ou sur les raisons pour

lesquelles la violence a été la méthode choisie pour traiter les

graves différends qui ont surgi au sujet des mandats et des

restrictions de COVID.

Pendant la pandémie, les Canadiens se sont engagés d'une seule

volonté à se battre en première ligne dans le secteur de la

santé, dans les maisons de retraite et dans les établissements

d'enseignement, et les mesures qu'ils ont proposées ont été

traitées avec le plus grand mépris et rejetées, bien que les

travailleurs de première ligne aient été qualifiés de héros. Les

travailleurs de l'industrie, des transports, des services

publics et de l'industrie alimentaire, qui assurent le

fonctionnement du pays, n'ont même pas été reconnus. La demande

de certaines sections de la classe dirigeante de criminaliser la

lutte de n'importe quelle section de travailleurs pour leurs

droits a prévalu parce que cette lutte nuisait à l'objectif des

dirigeants de faire un maximum de profits quoi qu'il arrive et

parce que cela nuisait au fonctionnement de l'économie de

guerre, qui est la raison pour laquelle le convoi a été ciblé de

cette façon. La criminalisation de la parole et de la

conscience, et les actions qui en découlent, en ont fait les

plus grandes victimes dans cette affaire. Les travailleurs ont

été contraints de travailler dans des conditions dangereuses et

intenables en raison d'années d'offensive antisociale et des

pertes liées à la COVID-19, qui ont entraîné une pénurie de

personnel, en particulier dans le secteur de la santé.

Les travailleurs de la santé manifestent contre les atteintes à

leurs droits et conditions de travail lors de la pandémie de la

COVID-19, à Kenora, 27 août 2020

Les gouvernements qui fondent leurs décisions sur ce qu'ils appellent un système basé sur des règles succombent à leurs propres préjugés et croyances et blâment ensuite les autres pour ce qu'ils font eux-mêmes. Des préoccupations intéressées sont au centre des décisions, tandis que les dirigeants déclarent protéger les valeurs canadiennes, la sécurité nationale, l'économie, etc. Loin d'unir les factions rivales derrière ce qu'on appelle les intérêts nationaux, les contradictions s'enveniment et la violence est considérée comme le seul recours.

Après la décision de la Cour fédérale jugeant inconstitutionnelle l'utilisation de la Loi sur les mesures d'urgence, l'ACLC a publié un communiqué de presse intitulé : « La notion d'urgence doit être universelle : La Cour fédérale donne gain de cause à l'ACLC dans la contestation de la Loi sur les mesures d'urgence ».

« Dès le moment où la Loi sur les mesures d'urgence a été invoquée, l'ACLC a exprimé ses préoccupations », lit-on dans le communiqué. « La notion d'urgence doit être universelle. Les pouvoirs d'urgence sont nécessaires dans des circonstances extrêmes, mais ils constituent un danger pour la démocratie. Ils doivent être utilisés avec parcimonie et prudence. On ne doit pas y avoir recours, même pour faire face à une manifestation massive et perturbatrice qui aurait pu être gérée par les forces policières et les lois en vigueur. En effet, le seuil d'invocation de la Loi sur les mesures d'urgence est extrêmement élevé. Le gouvernement doit démontrer qu'il existe une situation d'urgence résultant de menaces pour la sécurité du Canada et que cette situation d'urgence a véritablement une portée nationale. La Cour fédérale a reconnu que ce seuil n'avait pas été atteint.

« L'ACLC s'est opposée au recours par le gouvernement à la Loi sur les mesures d'urgence et a poursuivi le gouvernement en justice. La décision de la Cour fédérale établit un précédent clair et déterminant pour tous les gouvernements qui suivront. »

Joanna Baron, directrice exécutive de la FCC a déclaré que cette décision était une bonne nouvelle pour tous les Canadiens. « L'invocation de la Loi sur les mesures d'urgence est l'un des pires exemples d'abus du gouvernement pendant la pandémie et nous sommes très heureux de voir le juge Mosley reconnaître que les droits garantis par la Charte ont été violés et que le Cabinet doit respecter la loi et n'utiliser cette Loi qu'en dernier recours. »

Christine Van Geyn, directrice du contentieux pour la FCC, s'est déclarée ravie de la décision. « il s'agit de motifs très détaillés et d'une justification complète de la position des organisations de défense des libertés civiles qui considéraient l'invocation de la Loi sur les mesures d'urgence comme illégale, injustifiée et anticonstitutionnelle », a-t-elle déclaré. « Nous savons que le gouvernement a déclaré qu'il avait l'intention de faire appel, et avec ces raisons, il a maintenant une montagne à gravir. Nous sommes impatients de nous battre. »

Chris Barber, un camionneur de Swift Current, en Saskatchewan, propriétaire d'une petite entreprise de camionnage indépendante et un des principaux organisateurs du Convoi pour la liberté, a intenté une action en justice contre le gouvernement fédéral pour avoir utilisé la Loi sur les mesures d'urgence pour geler ses comptes bancaires. Dans sa déclaration, il affirme que la décision sans précédent du gouvernement fédéral d'invoquer la loi constitue un abus de pouvoir.

Les comptes personnels et professionnels de M. Barber ont été gelés sans préavis le lendemain de l'appel à la Loi sur les mesures d'urgence. Il n'a pas pu accéder à l'argent nécessaire aux dépenses quotidiennes telles que la nourriture, le carburant ou les médicaments, et son salaire et les revenus de son entreprise ont été versés sur des comptes gelés auxquels il n'a pas pu accéder. Selon l'action en justice, M. Barber affirme que ses demandes de financement d'entreprises sont toujours rejetées et qu'on lui a dit que ses comptes bancaires seraient « entachés pour une durée indéterminée ».

Chris Barber et sa collègue organisatrice Tamara Lich ont été arrêtés le 17 février 2022 et accusés de méfait, d'obstruction à la police, d'avoir conseillé à d'autres personnes de commettre un méfait et d'intimidation. Leurs avocats soulignent que l'organisation d'une manifestation n'est pas une activité illégale et qu'elle est protégée par la Charte. Lors d'une conférence de presse organisée à la suite de la décision du juge Mosley, M. Barber a également contesté l'image sans fondement que les médias et le gouvernement donnent du Convoi pour la liberté et de ses participants, à savoir qu'ils enfreignent la loi et qu'ils sont dangereux.

La réponse du gouvernement Trudeau à la décision du juge Mosley indique qu'il va continuer de défendre l'utilisation arbitraire des pouvoirs exécutifs pour réaliser les objectifs des élites canadiennes et étrangères. À cela s'ajoute une série de fausses « consultations publiques », d'enquêtes et de sondages visant à justifier la révision de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, qui contient la définition de ce qui constitue une menace pour la sécurité nationale et qui doit être respectée pour invoquer la Loi sur les mesures d'urgence.

Tout en rejetant l'affirmation du gouvernement selon laquelle des « violences graves » ont été commises, le juge Mosley lui-même, dans sa décision, laisse entendre que le gouvernement avait la possibilité de réviser la définition de ce qui constitue une menace pour la sécurité nationale. Il a déclaré :

« Il se peut que le Parlement envisage de réexaminer la définition donnée dans la Loi sur le SCRS, qui répond aux divers objectifs énoncés par le législateur, afin de savoir si elle vise comme il se doit les différents préjudices qui peuvent découler d'une situation d'urgence mais ne constituent pas de la 'violence grave' contre des biens. Notre Cour a le devoir d'appliquer la loi comme elle est faite et non à discrétion. »

Le juge Mosley est parvenu à une conclusion différente de celle à laquelle était parvenu plus tôt le juge Paul Rouleau dans son Rapport de l'Enquête publique sur l'état d'urgence déclaré en 2022, rendu public le 17 février 2023. Le juge Rouleau a été nommé commissaire de la Commission sur l'état d'urgence pour enquêter sur l'invocation de la Loi sur les mesures d'urgence appliquée du 14 au 23 février 2022 et sur les mesures prises pour faire face à la situation d'urgence. Le décret 2022-0392 exige que le rapport de l'enquête publique soit déposé devant chaque chambre du Parlement au plus tard le 20 février 2023.

Dans sa conclusion, le juge Rouleau a déclaré qu'il était justifié d'invoquer la Loi sur les mesures d'urgence. Cependant, dans son rapport final, il a également recommandé que la loi soit révisée pour donner une nouvelle définition de ce qui constitue une situation d'urgence en matière d'ordre public. Il a suggéré que cette définition ne soit plus associée à la définition d'une menace à la sécurité nationale de la Loi sur le SCRS. Bien qu'il n'ait pas formulé de recommandations spécifiques concernant la Loi sur le SCRS, il a déclaré : « Les preuves présentées au cours des phases factuelles et politiques de la Commission montrent qu'il est nécessaire de se demander si le système de sécurité nationale et de renseignement du Canada est bien adapté aux réalités modernes. » En outre, le juge Rouleau a formulé un certain nombre de recommandations concernant la nécessité de redéfinir l'intérêt national et l'urgence de l'ordre public dans le but de protéger les routes commerciales, les couloirs d'approvisionnement et les infrastructures essentielles.

À première vue, il semble que les juges Mosley et Rouleau soient parvenus à des conclusions différentes. Le juge Rouleau a tenté de résoudre une quadrature du cercle en acceptant la définition du gouvernement de ce qui constitue une urgence nationale. En même temps, il a recommandé que la loi soit « mise à jour » en ce qui concerne les notions d'intérêt national et d'urgence d'ordre public. Le juge Mosley a déclaré que « la loi, c'est la loi » et que si c'est ce que l'on veut faire, et peut-être ce qu'il faut faire, alors il faut changer la loi.

Toutefois, au nom de la nécessité

de veiller à ce que les lois actuelles répondent aux réalités

actuelles, les deux juges approuvent la pratique actuelle qui

consiste à utiliser les majorités gouvernementales au Parlement

pour promulguer des lois qui lèvent toutes les limites jusqu'ici

acceptées des pouvoirs ministériels. Rien de tout cela n'aborde

la question fondamentale soulevée par l'ACLC, à savoir que ce

qui constitue une situation d'urgence « n'est pas dans l'oeil du

spectateur », qu'elle doit être universelle. Il n'aborde

pas le fait que plus les gouvernements se donnent des pouvoirs

arbitraires pour atteindre les objectifs intéressés des élites

supranationales, plus les mesures qu'ils prennent et les moyens

qu'ils utilisent pour les atteindre réduisent le débat au

silence, criminalisent l'opinion et désinforment la cohérence du

corps politique afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'opposition

organisée aux conditions imposées par les élites à la société.

Toutefois, au nom de la nécessité

de veiller à ce que les lois actuelles répondent aux réalités

actuelles, les deux juges approuvent la pratique actuelle qui

consiste à utiliser les majorités gouvernementales au Parlement

pour promulguer des lois qui lèvent toutes les limites jusqu'ici

acceptées des pouvoirs ministériels. Rien de tout cela n'aborde

la question fondamentale soulevée par l'ACLC, à savoir que ce

qui constitue une situation d'urgence « n'est pas dans l'oeil du

spectateur », qu'elle doit être universelle. Il n'aborde

pas le fait que plus les gouvernements se donnent des pouvoirs

arbitraires pour atteindre les objectifs intéressés des élites

supranationales, plus les mesures qu'ils prennent et les moyens

qu'ils utilisent pour les atteindre réduisent le débat au

silence, criminalisent l'opinion et désinforment la cohérence du

corps politique afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'opposition

organisée aux conditions imposées par les élites à la société.

Bien que la décision du juge Mosley semble contredire celle du juge Rouleau, toutes deux justifient le recours à des pouvoirs d'urgence arbitraires et préparent les conditions à l'adoption d'une loi plus draconienne dont l'objectif est de permettre à un gouvernement de guerre de donner l'impression d'agir dans le respect de la loi, alors même que l'état de droit est en lambeaux.

L'importance de la décision du juge Mosley est que cela montre que, partout au pays, nous devons tous discuter de ces questions, en particulier de la manière de lutter pour que nos droits soient garantis sur la base de définitions modernes. Malgré le blâme adressé au gouvernement, il est clair que pour la classe ouvrière et le peuple, leur sécurité réside dans leur propre lutte pour les droits de toutes et tous.

Notes

1. L'article 3 de la Loi

sur les mesures d'urgence se lit comme suit :

Crise nationale

Pour l'application de la présente loi, une situation de crise nationale résulte d'un concours de circonstances critiques à caractère d'urgence et de nature temporaire, auquel il n'est pas possible de faire face adéquatement sous le régime des lois du Canada et qui, selon le cas :

a) met gravement en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens et échappe à la capacité ou aux pouvoirs d'intervention des provinces;

b) menace gravement la capacité du gouvernement du Canada de garantir la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale du pays.

L'article 17 dit :

Déclaration d'état d'urgence

Proclamation

17 (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, s'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'il se produit un état d'urgence justifiant en l'occurrence des mesures extraordinaires à titre temporaire et après avoir procédé aux consultations prévues par l'article 25, faire une déclaration à cet effet.

Contenu

(2) La déclaration d'état d'urgence comporte :

a) une description sommaire de l'état d'urgence;

b) l'indication des mesures d'intervention que le gouverneur en conseil juge nécessaires pour faire face à l'état d'urgence;

c) si l'état d'urgence ne touche pas tout le Canada, la désignation de la zone touchée.

2. L'article 2(c) de la Loi

sur le SCRS identifie, comme menace pour la sécurité du

Canada :

« les activités qui touchent le Canada ou s'y déroulent et visent à favoriser l'usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens dans le but d'atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique au Canada ou dans un État étranger ».

Cet article est paru dans

Volume 54 Numéro 22 - 27 mars 2024

Lien de l'article:

https://cpcml.ca/francais/Lml2024/Articles/LS54221.HTM

Site web : www.pccml.ca Courriel : redaction@pccml.ca